以RBRVS为基础的手术专项绩效管理办法研究

■ 秦兰兰 杜贾军 崔 丽 王志刚

医院设立手术绩效专项管理办法,是为提高手术室的利用效率,或者是弥补原收支节余法绩效考核对手术科室医生工作量低估的问题。传统的手术专项绩效工资多是按台次或按手术费用定额、定比提成计算,在合规性和预期效果上均存在瑕疵。RBRVS作为医务人员劳务价值评价的重要工具,已经在国内部分医院用于全院的工作量绩效评价。将RBRVS用于手术绩效单项,通过建立新的评价标准,启用新的核算规则,可以规避传统方法存在的问题,体现手术专项绩效导向,降低病人术前住院日,提高手术室的利用率,公平评价医务人员的劳动付出,建立既能体现手术难度、工作负荷、风险,又能体现公平和效率的手术专项绩效管理办法,满足对大型医院分级诊疗的要求。

1 建立手术专项绩效管理办法的必要性

目前大型公立医院手术需求增长迅速,对手术绩效管理制度设计提出了新的要求。国内手术科室效率较高的医院,每间手术室年完成手术1500台左右[1],全国三级医院平均每间手术室的年手术量也超过800台。但是,在医疗服务效率显著提高,手术量屡创新高的情况下,大多手术科室医生对手术绩效的核算与分配并不满意,怨声甚至越来越大,出现频繁外出会诊和开展短、频、快手术项目的倾向;对手术室的麻醉医生和护理人员而言,也出现了工作量激增、人手不够、排班困难等问题[2]。

究其原因,是现行的手术绩效激励办法存在不足所致。目前医院普遍采用的手术绩效核算的评价依据为手术收入、手术台次与手术分级等指标。手术收入由手术项目定价水平决定,而手术收费价格受物价政策的制约,其价格严重偏离手术本身的劳务价值,越是耗时长、人手多、风险大的手术,相对价格越低。以手术台次和手术收入作为绩效评价依据,难免会引导医生开展风险小、耗时短、相对收费高的手术。再者,手术分级也过于笼统,以山东省为例,1770项手术项目简单分为四级,完全不能体现不同手术之间的难度差异,个别三级手术在国内一些医院已经进入日间手术管理。从根本上讲,现有手术绩效管理办法没有根据新形势、新需求的变化适时调整,绩效导向作用减弱;手术绩效激励方向趋向收入高低而不是难度、技术水平高低,这是导致手术专项管理陷入困境的根源。

科学合理的手术专项绩效管理办法能够引导医生从事体现医院发展方向和定位的手术项目,激发手术相关人员的积极性,进而能够提高手术质量和手术相关科室运行效率,从而最大限度地利用医疗资源,提供更多优质的医疗服务,实现医院社会效益和经济效益双赢[3]。

2 手术专项绩效管理办法的体系构建

本文构建的手术专项绩效管理办法,是在全院已经建立以RBRVS为基础的绩效工资管理模式之后,对医院关心的手术环节再次进行激励的管理办法。手术专项绩效管理是医院绩效管理办法的有益补充和重点加强。

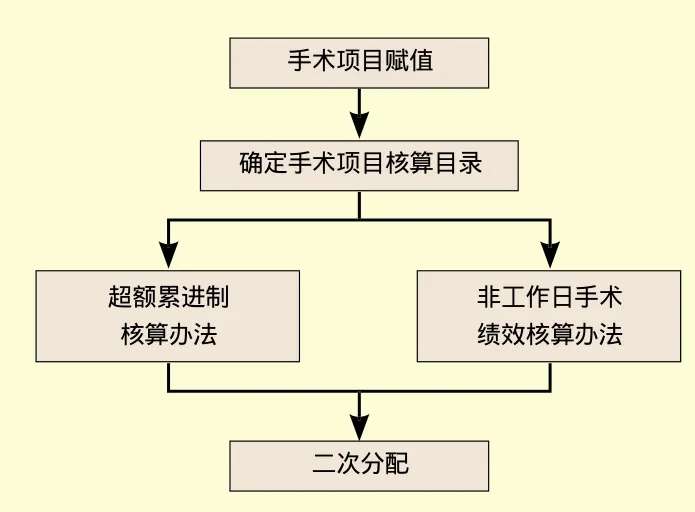

手术专项绩效要解决的问题,是如何在工作日合理利用手术相关资源,如何在非工作日激励开展择期手术(节假日和周末手术),如何规避前述传统方案的问题,进而实现存量医疗资源效用最大化。其中,选择何种工具作为评价手段来评价手术难度、技术水平、风险程度,以达到合理安排手术流程、提高手术质量和手术效率的目的,是方案设计的重点。首先,确定评价手术绩效的工具,以RBRVS量表赋值手术服务项目;其次,根据医院管理需要,确定手术专项绩效考核范围,对符合特定条件的手术项目进行核算;第三,明确手术专项绩效核算办法:工作日手术采用超额累进制对手术增量进行核算;第四,制定非工作日核算与分配办法。手术专项绩效管理办法体系见图1。

2.1 建立手术收费项目的标准化评价体系

手术专项绩效管理,需要对医生的每项手术操作准确量化,且量化结果相对科学、客观、公平,这是手术专项绩效的根基。RBRVS的点值较好地体现了手术项目的劳务和技术价值,明显好于按台次或按手术费用进行手术项目评价。依据手术项目RBRVS点值进行手术专项绩效的核算与分配,点值高,手术绩效水平就高,反之绩效水平低,与“绩效核算与分配应与服务质量与数量挂钩,实现优劳优酬”的目标相契合。如某院全程主动脉人工血管置换术,点值为135.34;相反的,低难度的手术点值较低,如阑尾切除术点值为10.52。

使用RBRVS的系数,将山东省医疗机构医疗服务价格表的每一项收费项目与量表一一对应,对每一项手术收费项目赋予不同的点值,绝大部分手术项目的点值是原版引用美国医学会的RBRVS量表,仅对少数不符合国情的项目点值进行微调,如剖宫产项目和部分内镜手术项目。对同一所医院来说,手术项目点值反映的是手术之间的相对差异,所以点值的绝对数对医院使用者来说影响不大,只要区分出手术项目之间的相对差异即可。引进原始点值的优势较明显,RBRVS在国外已有20多年的实践应用,经不断修正、改进,项目点值已经能较真实客观地反映手术的劳务价值。引用RBRVS相当于使用第三方评价体系,避免外科各专业间的横向攀比,有利于项目快速推进实施。

图1 手术专项绩效管理办法体系

点值的确定是手术绩效开展的基础性工作,为以后不同专业、不同科室、不同医疗组之间的绩效评价确定了客观的评价尺度,手术科室医生容易接受这个第三方的评价体系。如出现确实需要根据院情修改个别项目点值的情况,可以提请由外科医生组成的绩效专家委员会通过后修改。若有些医院不适合原表引进现有的量表,可以组织外科专家委员会以打分的方式决定手术项目的相对点值,但此项工作耗时长,由于医生之间的无休止的争论和对组织程度、评价方法要求较高,在实践中不推荐。

2.2 确定手术专项绩效考核范围

根据医院对手术的发展方向和要求,确定手术专项绩效核算范围。并不是对所有手术项目一并进行奖励,而是有选择的、对符合特定条件的手术项目进行考核。要求手术类型和难度必须与医院的战略目标一致,例如医院鼓励外科医生开展疑难高新手术,不鼓励高技术水平的医生从事低级手术;避免治疗类项目占用手术室资源,膀胱镜检查等不在专项绩效核算范围;药品和耗材不赋予点值,自然也不在手术专项绩效核算范围。

在明确手术激励范围后,由医务部门对所有手术室的记账项目进行筛选,确定手术专项绩效的目录范围。医务部门确定范围的标准既有基于全院的普遍性的筛选标准,如手术项目RBRVS点值在10点之上的予以奖励;也有针对个别科室的特定项目的选择,如使用腔镜类的手术项目、部分移植类手术项目等。手术绩效核算目录的确定,决定了医院手术绩效的激励方向,保证风险程度大、技术水平高的手术项目优先得到激励,实现优劳优酬。

2.3 手术专项绩效的核算办法——超额累进制

绩效核算的目标和激励方向决定手术专项绩效的核算方法。在保证医疗质量和安全的前提下,通过专项管理办法增加手术数量,提高手术难度,同时兼顾专业和学科建设平衡发展是手术专项绩效的目标和方向。

采用超额累进制的核算办法,对科室的手术总点数采取阶梯式核算。根据科室一定历史时期的情况(总手术点数、床位数量、医生数量、资产占用等),设置基础手术点数指标称为基数,超过该基数的部分,按照所处梯级进行分段式、累进核算。

外科科室的手术总点数按照绩效考核月份统一进行核算,手术总点数是外科科室手术难度和手术数量的综合体现。

科室手术总点数=∑(手术项目点值(目录内)×手术数量)

科室手术总点数由进入到手术绩效目录里的每项手术点值乘以手术数量得到,因为手术项目点值的高低反映手术难度和工作量的大小,那么科室的手术总点数越高,该科室手术数量和手术难度量就越大,越应该享受手术专项绩效奖励。以某省大型综合性三甲医院为例,该医院共有56个外科科室,根据测算,确定手术专项绩效的超额累进核算标准为:超额比例≤20%时,超额手术点数倍数为1.5倍;超额比例>20%且≤30%时,超额手术点数倍数为2.5倍;超额比例>30%时,超额手术点数倍数为3.3倍。

其中,基数的确定是决定采用超额累进制核算方法和结果的关键。确定基数的标准,既考虑手术的数量和质量,还要核算科室医生人数、床位数、资产等资源要素,最终的基数标准是硬件资源和技术实力的综合体现。以上述医院为例,各科室手术基数是以该科室基期平均手术点数、各科室床均手术点数、各科室医生人均手术点数3类数据,配以不同权重测算而来,体现医院对外科科室手术工作量的评价方向。

对手术总点数的核算,不仅能够激励科室多完成手术、完成高难度手术,也便于科室掌握本科室在医院手术科室中的临床业务发展水平,科主任可以及时调整业务,促进科室全面发展。科室可采用横向对比与纵向对比相结合的方式来衡量自身的位置:通过横向对比,各科室可分析手术总点数在全院外科科室处于何种水平、在同专业科室处于何种水平;与自身纵向相比,在不同的时期,科室手术总点数发生怎样的变化,是否在数量和难度上有进步,都可通过点数的变化清晰获得。例如上述三甲医院的胸外科有3个科室,手术专项绩效管理办法实施以前,每个科室月平均手术点数在2000点左右,各科室之间相差近600点,在医院的外科系统处于中等水平;实施该办法之后,3个科室手术月平均手术点数在4000点以上,各科室之间点数相差不过200点,比学赶超的势头良好,现在胸外科专业在该院外科系统跃居前列。

2.4 非工作日手术专项绩效(周末手术与节假日手术)管理办法

建立手术专项绩效管理办法,不可避免地会涉及到周末与节假日手术绩效如何体现的问题,本文称之为非工作日手术绩效。非工作日手术绩效不可激励过度,否则会导致科室刻意将正常开展的手术挪移到非工作日进行,赚取非工作日奖励,进而造成手术室资源不合理使用;非工作日手术绩效也不可不奖励,尤其在大型公立医院,手术需求猛增,手术间不够使用、病人术前等待时间较长的现象都普遍存在,利用非工作日开展手术也是缓解病人手术等待时间过长的可行途径。

非工作日手术专项绩效必须要设置科学合理的核算条件:第一,先完成正常手术点数指标,则在非工作日的手术点数才能予以奖励;第二,非工作日奖励设置封顶限制,核算点数最高不能超过全月手术总点数的一定比例。

上述医院的非工作日手术绩效是这样界定的,完成科室历史月平均手术工作量的80%之后,发生在周末的手术量,除给予科室正常的手术专项绩效超额累进激励外,再给予手术者团队1倍点数奖励。周末的手术点数超过该月手术总点数20%的部分不享受非工作日激励。其中的80%、1倍、20%等比例各医院可根据自身情况设置,比例之间相互制约,既保证非工作日积极开展手术,又避免手术的刻意挪移,资源利用合理、恰当。

非工作日手术绩效核算办法制定之后,给科室充分的主动权,科室与手术室都力争积极利用手术资源,不拘泥于工作时间,手术效率得到激发,科室增量效果明显。

2.5 手术专项绩效管理办法的二次分配建议

手术专项绩效,医院层面应该出台具体的、切实可行的二次分配方案,以区别于月度绩效工资的分配办法,鼓励适当拉开档次。

手术活动是一项严谨、复杂的团队合作过程,通过信息系统,记录医生参与手术的角色、贡献度、风险,可在手术专项绩效的核算过程中分别得到体现。科室的二次分配,应遵循“按工作量取酬,按岗位取酬,按服务质量取酬”的分配机制。设定主刀医师、第一助手、第二助手、指导带教医师的分配权重,将手术主刀者和带教者与助手的分配比例拉开档次,向主要贡献者倾斜。同时要兼顾公平,在依据工作数量、工作质量分配的基础上,年资、职称、岗位等因素也要统筹考虑。手术专项绩效的分配直接量化考核到医生个人,能够极大提高医生的积极性。

上述医院手术专项绩效管理办法实施以来,像心外科等承担风险大、技术含量高的手术的科室,医务人员的绩效工资有了较大幅度提高,符合当初向临床一线人员倾斜,向技术水平高、劳动强度大、风险程度大的岗位倾斜的绩效工资管理设想。规避了传统方案中,按台次激励医生,手术风险低的科室绩效水平快速提高的问题。

3 取得的效果和进一步讨论的问题

3.1 取得显著成效

手术专项绩效管理办法在上述医院实施以来,取得了很好的效果。该院每月手术数量平均上升120余台,增长幅度超过全院的出院病人增长幅度。每台次手术点数上升5点,说明在手术数量提高的同时,手术难度也有很大提高。非工作日手术数量比同期下降,但全月手术总点数逐月攀升,显示出医生更合理地针对手术难度安排手术时间,将危重手术安排在工作日,即保证了病人安全,也提高了手术室的利用效率,医生休息时间也有所增加。

基于RBRVS的手术专项绩效管理办法的制定,解决了现有手术绩效核算与分配中的诸多难题:以手术点数体现手术负荷、风险程度、技术水平,评价标准客观准确;以超额累进制的核算方式体现多劳多得,防止出现专项绩效成为手术劳务补贴;对非工作日手术绩效进行恰当的鼓励和适当的控制,使手术室资源在空间和时间上得到充分利用;在专项绩效的二次分配中,能够利用信息系统数据,提供精确到医生个人的手术点数明细,为合理拉开分配档次、按工作量取酬奠定坚实的基础。

3.2 基于RBRVS的手术专项绩效管理办法的局限性

本文论述的手术专项绩效管理办法仍存在一定局限性。该办法是对科室绩效核算办法的有益补充,在科室绩效考核中,成本管控是重要的考核因素。由于在整体绩效方案中考虑了成本因素,因此在专项绩效核算办法中,没有特别强调对手术室的成本控制要求。若单独使用该专项绩效管理办法时,要补充手术成本的考核办法。首台手术时间对提高手术室周转、合理安排手术流程、节约成本都有着重要作用,但是在实际工作中,首台手术的时间没有明确规定,即使规定了明确的时间,也常存在手术时间推迟的现象[4],如何采取切实可行的办法来规范手术室流程、加快手术周转,也是手术专项绩效在进一步的研究中需要解决的问题。

[1]桂克全.解密华西[M].北京:光明日报出版社,2014.

[2]程永忠.手术绩效分配:质量与效率——这是个问题[J].中国医院,2013,11(7):54.

[3]李立.手术绩效核算与分配[J].中国医院,2013,11(7):56.

[4]彭明强.合理设计手术绩效分配方案并适时调整[J].中国医院,2013,11(7):58.