幼儿棍球游戏创编与实施路径*

江苏省常州市新北区河海幼儿园 郝卫锋

幼儿棍球游戏创编与实施路径*

江苏省常州市新北区河海幼儿园 郝卫锋

《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)中指出,教育活动内容要选择幼儿感兴趣的事物和问题,又要有助于拓展幼儿的经验和视野。软式棍球起源于冰球,是“直杆球棍”击打“软球”并攻入对方球门的一项运动。与大家熟知的曲棍球、棒球、保龄球相比,软式棍球独特的泡沫处理,比金属材料更安全,为幼儿的运动安全提供了保障;好玩的鳄鱼球,能够在压扁的情况下自动充气恢复,这能激发幼儿的兴趣以及参与的欲望,符合幼儿好奇、好玩的特点。基于研究的需要,我们把“软式棍球”简称为“棍球”。

运动对于幼儿来说就是他们通往世界的一扇带有根本意义的大门。可借助棍球游戏得到多方面的经验与体验,去获取关于周围世界的知识,从而促进感知觉的发展,进一步扩展行为运动能力。从另一个角度来说,幼儿通过自己的努力改变了周围的运动环境,体验到了不同的感知觉,在与自己、与他人和周围环境打交道的过程中,使感知变得更敏感,能更好地理解和体会周围的一切,建立起个体与社会、物质环境的平衡。

一、棍球游戏的开发路径

一般幼儿园开展棍球运动局限在大班阶段。棍球运动中尽管有一些游戏侧重技能发展,但不符合幼儿的心理特点和学习方式。为了能让所有的幼儿享受棍球带来的运动刺激,我们开发了适合中小班幼儿的棍球游戏,在发展幼儿基本动作的基础上,提高幼儿适应周围环境的能力。

(一)棍球与幼儿体育活动的有效结合

格鲁普(Grupe)从人的日常实际出发,归纳出运动的四个不同的意义维度:工具意义、感知和体验意义、社会意义、个体意义。人的个体功能、社会功能、创造功能、表达功能、感受功能、探索功能等,都需要依托运动来实现。因此,运动游戏的合理创编及开展,能够满足幼儿感知不断发展的需要,为幼儿健康成长提供帮助。

庞建萍、柳倩主编《学前儿童健康教育》中指出,幼儿体育活动的基本内容由基本动作练习、基本体操、体育游戏、运动器械四个方面组成。棍球运动属于小型器械运动,教师可有意识地改编,使棍球运动与幼儿平时的体育活动有机结合。在小、中班先开展一些适合幼儿实际水平的棍球游戏,引导幼儿在游戏的过程中感知并喜爱玩棍球;在大班则利用棍球开展对抗性游戏,提高运动强度,这对于发展幼儿的运动能力和社会性发展,具有积极的作用。

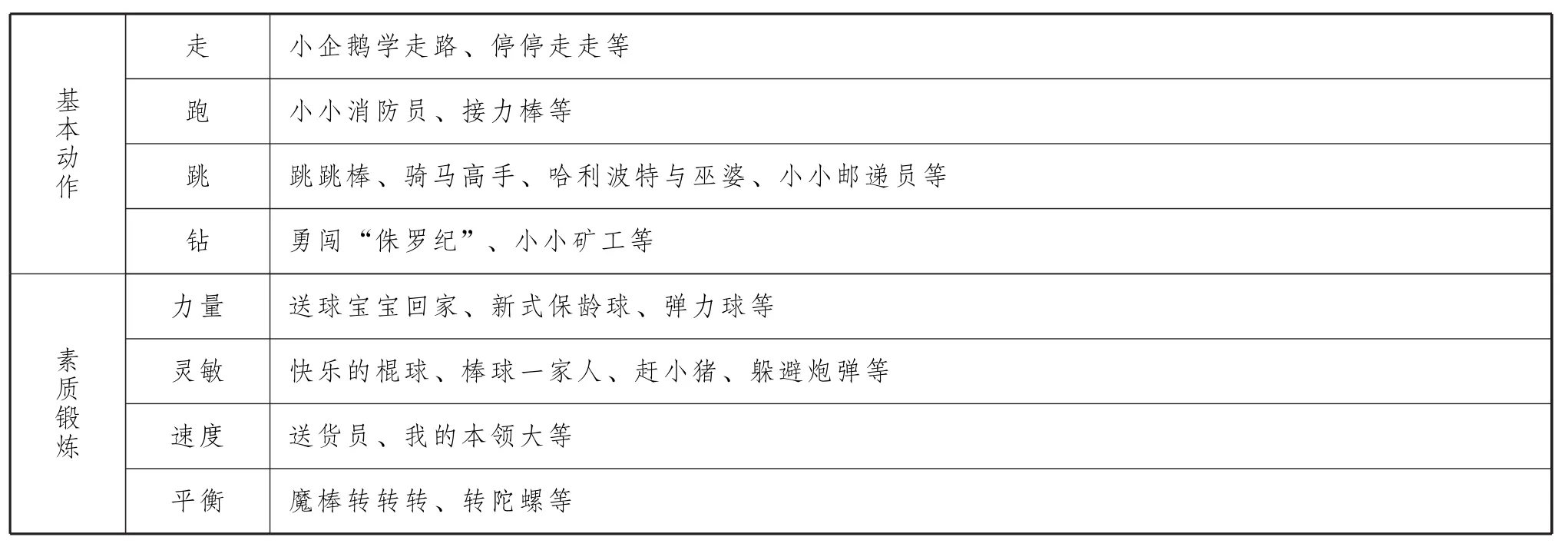

学者一般把学前儿童体育游戏按照基本动作、使用器械、素质锻炼三个标准分类。我们把改编、开发的中小班棍球游戏,主要分成基本动作和素质锻炼两大类。(如下表)

小中班棍球游戏分类表

(二)幼儿是棍球游戏开发的主体

玛利亚·蒙台梭利说:“幼儿的心智与成人大不相同,他靠自己的天生禀赋创造出品质的成就。他不仅创造了语言,更创造了说话的器官,也创造了各种各样的身体动作,及各种表达智慧的方式。”作为幼儿教师,应该认识到幼儿创造的权力是天生的,应该把创编的权力还给幼儿。棍球的器械只是运动的材料,幼儿可以自主地玩,自由探索。棍球的器械到了幼儿手中,能变成任何东西。把球棍撑在地上,幼儿可以把自己当成陀螺转圈;把球棍放在地上,变成小河,幼儿自由地跳跃;让球棍悬在空中,变成山洞,幼儿与同伴可以钻来钻去等。幼儿在与棍球器械以及与同伴互动的过程中,提高了创造能力、人际交往的能力。

(三)教师是棍球游戏开发的支持者

1930年,美国费城学者在生物学的研究中发现,心理形式先于生理形式。幼儿有探索周围世界的强烈愿望,教师作为支持者,不应该干预太多。教师在开展棍球活动的过程中,要做好器械安全、卫生保健的辅助工作,给幼儿一个安全、合适的游戏环境,用实际行动践行《纲要》中对教师支持者的角色定位。

著名教育家陶行知说过,适合自己的才是最好的。购买的棍球的棍长度约80厘米,对于小中班幼儿来说比较长,不容易抓握,不利于他们游戏。我们根据幼儿自然站立、手臂抓握棍的90度标准,研发了小中班的自制棍,中班的球棍为70厘米,小班的球棍为65厘米。幼儿有了适合自己的球棍,玩起来也变得轻松自由。

二、棍球游戏的实施策略

(一)优化游戏内容,分层次开展活动

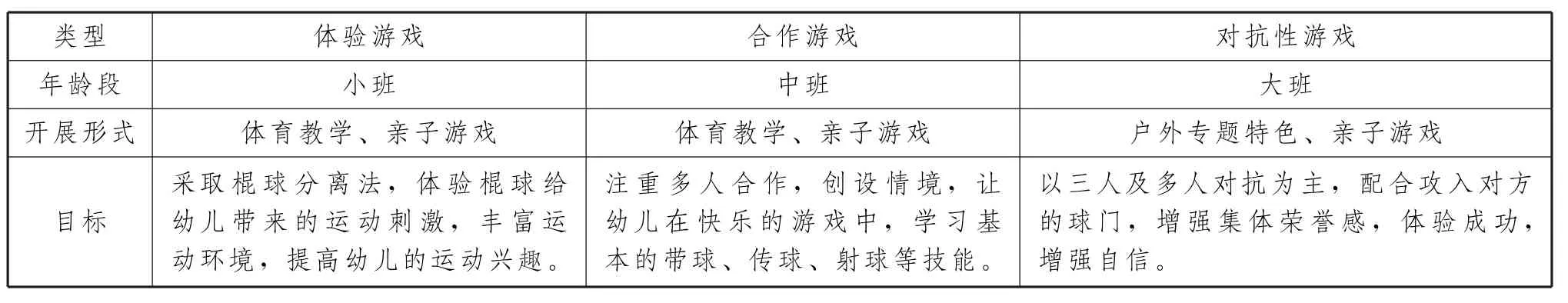

德国霍雷特·齐默尔说过,幻想游戏、角色扮演游戏和竞赛游戏在幼儿3~6岁阶段占统治地位。结合小、中、大阶段幼儿的生理特点和学习特点,我们在开展棍球游戏的过程中,形成了小班体验、中班合作、大班对抗的层次性游戏分类。小班体验阶段采用棍球分离的方法,激发幼儿对棍球活动的兴趣,帮助幼儿尽快熟悉、大胆尝试。中班合作阶段以多人合作为主,在击球、带球、射球的基础上,熟悉动作,感受以个人为中心的方位变化,保持身体平衡。大班对抗阶段是幼儿动作发展的高级阶段。面对当今幼儿过于依赖、善于逃避等特点,对抗性的游戏显得尤为重要。经过小、中班的体验与合作,幼儿基本动作发展较成熟。从初步的合作意识到自主规划、分配,幼儿逐渐在竞赛中找到自己的位置,充分体现了棍球活动的运动价值。经过不断的实践总结,我们形成了体验、合作、对抗三位一体的游戏框架。

棍球游戏框架表

幼儿在与棍球互动、玩耍的过程中,积累了丰富的运动经验,走、跑、跳、投掷、钻、爬、攀登等基本技能得到了发展;同时,幼儿在与同伴交流的过程中,在原有经验的基础上形成新的运动认知。

(二)结合幼儿特点,创设情境化教学活动

由于幼儿心理和生理发展尚不完善,处于具体形象思维阶段,抽象的说教和组织形式不符合他们的心理特点。幼儿的世界与成人不同,充满神秘和童话色彩,我们以此为基础,采取了情境化教学的手段进行引导,给幼儿创造一个童趣的运动环境,刺激幼儿“最近发展区”,激发幼儿对游戏的兴趣、参与的积极性,发展幼儿的基本动作,增强幼儿的体质。

1.游戏名称情境化

教师在游戏名称的命名上,采用幼儿喜欢的游戏动作或者让幼儿之间交流喜欢的名称。例如幼儿把球棍当做马,放在两腿之间蹦蹦跳跳,于是教师就将这个游戏命名为“骑马高手”;幼儿把球夹在两腿之间行走,摇摇晃晃,有的幼儿会说“看,他像企鹅一样”,于是教师就将这个游戏命名为“小企鹅学走路”;幼儿用棍击打球,嘴里发出“小心,炮弹来了”,于是教师就将这个游戏命名为“炮弹发射”。教师在尊重幼儿的前提下,突出了游戏命名过程中幼儿的主体性,激发了幼儿参与游戏的兴趣。

2.组织形式情境化

教师在游戏开展的过程中,根据具体的情境完善组织形式。例如,“小小矿工”游戏,很多“矿工”去挖“矿”,容易发生推挤之类的危险,在与幼儿的讨论中,教师认识到这一危险,并随之调整游戏的玩法。由于是在幼儿游戏过程中进行调整,且引导幼儿参与讨论,所以幼儿对游戏规则就更加清楚、对游戏规则的理解也就更加合理、深刻。如转陀螺游戏,如果陀螺转得太快,很难找到目标,所以,游戏开始阶段,教师先让幼儿转慢一些以找准目标,逐步提高准确性后再提高转陀螺的速度。

(三)坚持运动体验,提升教师解读能力

体育领域的研究不同于其他领域,有其独特的动态过程,尤其是小型器械游戏的开发。教师作为幼儿游戏的支持者,只有自己有了深刻的运动体验,自己会玩,才能带幼儿玩。为了达到能向幼儿解读并指导棍球这一运动,教师要对棍球的基本动作有充分的了解。我们成立了“棍球俱乐部”,定期进行实地演练,对带球、停球、射球等基本动作进行分解和研讨,寻找幼儿可能感兴趣的且适合幼儿游戏的部分。

教师有了运动经验,就会结合幼儿动作和肌肉发展的程度,进行密度和强度的引导。比如幼儿觉得左手和右手的转换很难,甚至有部分孩子不愿意参与。教师经过亲身体验,发现以自我为中心的方位变化是一个难点。因而编写了儿歌,引导幼儿理解并练习,增强幼儿的自信心:“小棍球,真神奇。转转身,找寻你。左右手,好朋友。找准目标走一走。加油加油,加加油!”

棍球游戏的开发与开展,体现了现代幼儿教育的核心价值——以幼儿为中心。教师作为支持者、参与者、引导者的角色,在充分尊重幼儿的同时,为幼儿创造轻松和谐的游戏环境,促进幼儿身心的健康发展。

[1]〔德〕雷娜特·齐摩尔.幼儿精神运动手册[M].杨沫,易丽丽,译.南京:南京师范大学出版社,2008.

[2]庞建萍,柳倩.学前儿童体育[M].上海:华东师范大学出版社,2008.

[3]〔意〕蒙台梭利.发现孩子[M].胡纯玉,译.北京:中国发展出版社,2006.

(责任编辑:吴梅香)

*本文系常州市“十二五”立项课题“幼儿棍球活动的创编与实践研究”研究成果之一。