宋初文集流传特点

●梁 梅(1.华东师范大学中文系,上海200062;2.宁夏大学人文学院,银川750002)

宋初文集流传特点

●梁 梅1,2(1.华东师范大学中文系,上海200062;2.宁夏大学人文学院,银川750002)

文集;散佚;宋初

北宋建国前文集大量散佚,难复旧貌。更为严重的是,宋建国后当权者对文学的轻视和对南士的戒备心理,官刻机构的漠视和严守军事机要的限制,这些因素共同遏制了文集刊印的势头,缩减了民间文集流传的数量。

宋代是中国历史上积贫积弱的时代,外敌环伺、党争不断,但它却书写了中国文明史上最光辉的一页。宋代文学在词、文、诗歌诸多方面都达到了前所未有的高度。然而,与整体繁荣不协调的是,北宋建国后至少七十年的时间里,文学创作乏善可陈。被誉为“北宋倚声家初祖”的晏殊出生于太宗淳化二年(991),他对文坛产生影响至少要到真宗后期,即宋建国五十年后,之前的词坛星光寥寥。宋初散文创作流派众多,然而“均有建树而各有偏执,气局似窄,故不能一统天下。至中叶,欧、苏古文出,始顿改前观”。[1]范仲淹也认为:“(宋代散文)遽得欧阳永叔,从而大振之,由是天下之文一变而古。”(《尹师鲁河南集序》)可这一过程最早也要等到天圣九年(1031)欧阳修加入洛阳文人集团。宋初诗歌三体沿袭晚唐五代诗风,既无大家,又无个性。宋调的形成,有赖于庆历年间(1041~1049),梅尧臣、欧阳修、苏舜钦等人的创作实践。“由于他们的努力,打破了唐代三百年形成的诗歌传统、审美情趣及观念,宋诗由此进入变唐成宋的时期。”[1]三种文体繁盛之时都已经将近北宋中叶,此前的文坛基本处于沉寂状态,相对于宋代文学总体辉煌不啻云泥之别。

文集流传对于文学发展而言至关重要,然而,宋初无论前代还是当代文人的文集都大量散佚或难于付梓。苏轼在《李氏山房藏书记》中说:“余犹及见老儒先生,自言其少时,欲求《史记》《汉书》而不可得;幸而得之,皆手自书,日夜诵读,惟恐不及。”此文作于熙宁九年(1076),苏轼所谓“老儒先生”应该活动于宋初的真宗仁宗时期,距宋建国半个多世纪。从中可见,社会上流传书籍极少,种类奇缺,且多为钞本。一般来说,封建政府出于维护统治的需要都会鼓励促进经史书籍的广泛流布,如果《史记》《汉书》之类基本史书都不可得,遑论其他。

一

宋代文化建设以北方汴京、洛阳,南方西蜀、南唐、吴越为基础。其中南唐因社会稳定,君主好文使得文化发展、文献保存远胜各国。《江南别录》中记载:“元宗、后主皆妙于笔札,好求古迹,宫中图籍万卷,锺、王墨迹尤多。城将陷,谓所幸宝仪黄氏曰:‘此皆吾宝惜,城若不守,尔可焚之,无使散逸。’及城陷,黄氏皆焚,时乙亥岁十一月也。”[2]兵燹之祸给藏书带来了灭顶之灾,所以在建国初期,统治者都会下诏献书。太宗于太平兴国年间(约976~984之间)下《诏求三馆缺书诏》:“国家勤求古道,启迪化源,国典朝章,咸从振举,遗編坠简,宜在访求。政治之先,无以加此。”[3]北宋虽然建国,天下却并未一统。此时当权者的各项政令都着眼于政权的稳定,制度的重建。不管是献书还是修书无不以政治为目的,所以此次献书受益的并非文集。《宋史·刑昺传》载:“景德二年(1005)二月,真宗幸国子监阅库书,讯问刑昺书版几何?昺曰:‘国初不及四千,今十余万,经史正义皆具’。”刑昺洞察圣意,自然明白真宗所关心的是有助于社稷江山的经史正义,至于无关痛痒的文集,便由它散落于民间,没必要提及了。

中国文人大多走着“学而优则仕”的传统道路,但这种情况却在宋初发生了变化。淳化五年(994)太宗下《不许献诗赋杂文诏》:“昔汉武之时,上书阙下炫鬻者以千数,枚皋徒以作赋,遂拜为郎;东方朔敢肆大言,亦得待诏,朕甚不取也。盖以自炫自媒者,士女之丑行,难进易退者。贤达之令猷,适足以长躁兢之风,非可以取敦朴之士。自今京朝官,不得辙献诗赋杂文。”[4]此诏一出,吹破了文人的政治梦想,浇灭了他们的创作热情。文章瞬间从“经国之大业,不朽之盛事”变成了“士女之丑行”。《宋景文公笔记》记载:“上(仁宗)即位,天圣初元以来,缙绅间为诗者益少,唯丞相晏公殊,钱公惟演,翰林刘公筠数人而已。”[5]不光官僚如此,普通文人同样轻视文学创作。魏泰《东轩笔录》载:“(穆修)衣食不能给,晚年得《柳宗元集》,募工镂板,印数百帙,携入京相国寺,设肆鬻之。有儒生数辈至其肆未评价直,先展揭批阅,修就手夺之,瞑目谓曰‘汝辈能读一篇,不失句读,当以一部赠汝。’自是经年不售。”[6]

唐末,印刷技术已经比较成熟,但只是在民间小范围内被用来雕刻佛经、字书、日历、阴阳占卜等书籍,并未引起官方注意,然而坊间已经开始刻印文集谋利。目前所知最早雕印的文集是白居易的《白氏长庆集》。元稹描摹当时文集流传情况为“缮写模勒,炫卖于市井,或持之以交酒茗者,处处皆是”(《白氏长庆集序》)。刻工以此谋生,商人以此获利,文人以此交友,其价值不言而喻。五代雕印技术从民间走向宫廷,雕刻单位不断扩大,在坊刻本的基础上又出现官刻本和家刻本。官刻以经史为主,而坊刻、家刻的主要目标则是更有市场的文集。《旧五代史·和凝传》记载:“(和凝)平生为文章,长于短歌艳曲,尤好声誉,有集百卷,自篆于板,模印数百帙,分惠于人焉。”这是历史上首次自刻文集的记录,从刻印数量上来看,当时他的文集颇为人所喜爱。顾怀三《补五代史·艺文志序》提到:“至广顺中(951-953),而板本流布,经籍盛行,俾学者无笔札之劳,获观古人全书,虽衰朝之创兴,实万世之良法。”可见当时,刻本流行,蔚为大观,于文人学者大有裨益。

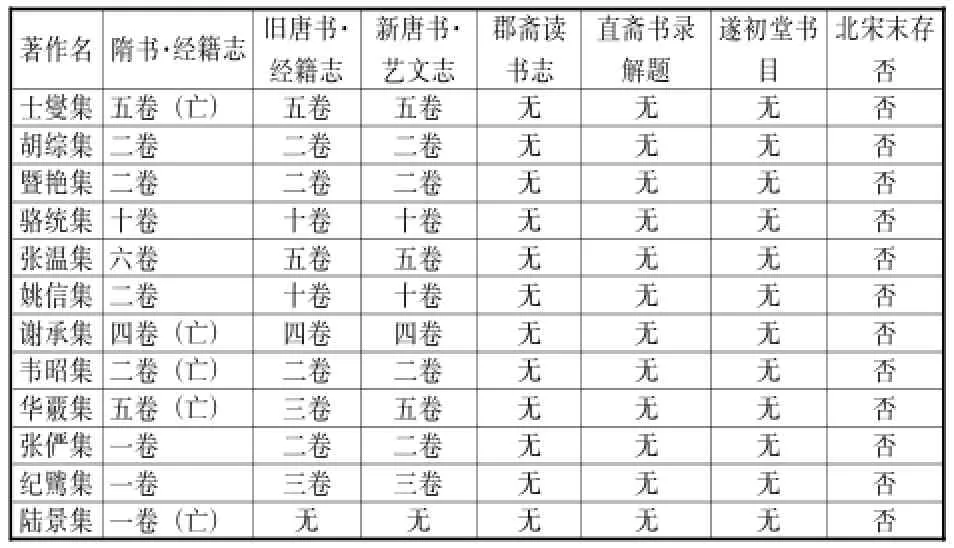

宋初文集的刊刻因为当权者的漠视,而进入冷藏时代。有些文集,在宋初所著录的目录中尚能见到,南宋却销声匿迹了(见下表)。这些文集都是《隋书·经籍志》中所记载的三国时吴国的著作。其中《陆景集》唐前就已经散佚。而《士燮集》《谢承集》《韦昭集》《华覈集》等《隋书·经籍志》已经记载亡佚,可能由于唐开元年间玄宗下令广征天下典籍,这些书籍渐更鸠聚,所以在两部《唐书》中才又出现,也说明宋初它们尚在人间。然而南宋的三部私修目录《直斋书录解题》《郡斋读书志》《遂初堂书目》中却不见踪迹,很有可能于北宋中后期亡佚。

表《隋书·经籍志》所载三国时吴国的部份文集列表

二

其次,是朝廷对南方文人的戒备心理而导致的南北之争使得典籍散失。宋建国前,北方中原地区战事不断,相较而言南方富庶且政权相对稳定。许多文人汇集于此,他们研习声律,崇文尚艺,江南尤其是南唐在文学和典籍上都远超北方。《补五代史·艺文志序》记载:“南唐跨有江淮,鸠集坟典,后主开弘文馆,置诗易博士于秦淮,设国子监,横经齿胄者千余人。后复置庐山国学。所统州县,亦往往立学。方是时,废立如吴越,弑逆如南汉,叛亲如闽楚,而南唐兄弟辑睦,君臣久安,衣冠文物,甲于中原,不可谓非好文之效也。”宋建国后,南方深厚的文化积淀本该成为北宋文学发展的坚实基础。然而,自宋太祖以来,当权者总是担心臣服的南士心念旧主,因而对他们常怀芥蒂。“祖宗开国所用将相皆北人,太祖刻石禁中曰:‘后世子孙无用南士作相,内臣主兵’,至真宗朝始用闽人,其刻不存矣。”[7]这种政治上的戒备和地域上的偏见使他们甚至对南方的吴音软语和流传于当地的文字都深感厌恶。太平兴国八年(983)“杭州进士吴铉尝重订《切韵》。及上亲试,因捧以献。既中第,授大理评事、史馆勘书。铉所定《切韵》多吴音,增俗字数千,鄙陋尤甚。寻礼部试贡举人为铉韵所误,有司以闻,诏尽索而焚之”。[8]对太宗而言,出身江南的士子在本以北方洛阳音为主的《切韵》中加入了南方吴音和俗字,无异于质疑和嘲笑北宋政权的合法性和唯一性,当然是无可容忍的,于是以“鄙陋”为借口将此书焚毁。朔风过后,一片萧瑟,全国上下似乎都觉察到了南士的居心叵测。“雍熙中(984~987),太宗以板本九经尚多讹谬,俾学官重加刊校……祭酒孔维上言,其书来自南朝,不可案据。”[9]宋代国子监不仅是全国最高学府,而且还是国家的主要出版机构,直接主管的官员就是祭酒,因而孔维对南方文集的苛责极具杀伤力和影响力。

郑樵《通志·艺文略》记载伪朝(南朝)别集三十六部,共三百九十四卷,抽删很多。当然其中也包括南人自己对作品抽删的,例如从南唐入宋的第一名臣徐铉。在陈彭年的《故散骑常侍东海徐公集序》中提到:“公江南文稿,撰集未终,一经乱离,所存无几,公自勒成二十卷。及归中国,入直禁林,制诏表章,多不留草。”时刻处于被迫害猜忌的险境让他如履薄冰,不得不小心应对。文章不留底稿,足可见其欲避他人耳目,远祸存身之念。然而,徐铉的《徐文公集》毕竟流传至今,其弟徐锴的文集竟然未能存世。陆游《南唐书·徐锴传》评价其与兄皆有名,号为“二徐”,并且“江南藏书之盛,为天下冠,锴力居多……著《说文通释》《方舆记》《古今国典》《赋苑》《岁时广记》,及他文章凡数百卷。锴卒逾年,江南见讨,比国破,其遗文多散逸者”。《直斋书录解题·小学类》录其《说文解字系传》和《说文韵谱》两部著作,其他并未收录。《郡斋读书志》也只记载了他的《说文解字韵谱》,这与徐锴的生平创作和社会声誉不相符合。窥一斑而知全豹,从其二人的作品流传就可大概想见江南文集散佚程度,而这些文集所承载的绚丽文化当然也就荡然无存了。

三

对于雕版印刷的管制集中于刻印和流通两个阶段。宋初文集仍以手钞本为主,雕版刻印很少,直到真宗后期才渐有增加,所以对图书出版的控制首先体现在雕版刻印阶段。刻印前必须上表奏请,征得皇帝首肯,才能奉旨镂版施行。因而,朝廷的意愿和皇帝喜好就起了举足轻重的作用。北宋建国初期,雕印卷数最多的是经史和佛经、刑法、医方、农书、小学等应用类书籍。稳定社会秩序,增加人口数量,加强农业生产和选拔科举人才是此时出版印刷的首要目标。例如,雍熙三年(986)宋太宗下《颁许慎<说文>诏》。三年后(989),太宗又下《行雍熙广韵诏》奖励吴铉等编订的《新定雍熙广韵一百卷》。景德四年(1004),真宗下诏《颁校订切韵诏》。当权者如此重视小学书籍,恰是因为只有规范天下字音,才能顺利开展科举,选拔治国栋梁。

相反,其他书籍的刻印可就举步维艰、困难重重了。宋代官刻单位有国子监、秘书监、崇文院和左廓司局,以国子监为主。但不管前代还是当时的文集,国子监都很少刻印。欧阳修《记旧本韩文后》记载:“予为儿童时,多游其家。见有弊筐贮故书在壁间,发而视之,得唐《昌黎先生文集》六卷,脱落颠倒无次序……后七年,举进士及第,官于洛阳,而尹师鲁之徒皆在,遂相与作古文。因出所藏《昌黎集》而补缀之,求人家所有旧本而校定之。其后天下学者亦渐趋于古,而韩文遂行于世。”欧阳修出生于北宋景德四年(1007),其为儿童时,距离建国已过半个多世纪,但仍然没有一部堪称善本的《昌黎先生文集》。宋代诗文必待欧阳修、苏轼出方可振兴,实有以也。被称为“宋人别集第一刻”的《徐文公集》开版于宋建国六十多年后的真宗大中祥符九年(1016)。其卷首附有徐铉弟子胡克顺的《进徐骑省文集表》,文曰:“数年前,故参知政事陈彭年因臣屡言,成臣夙志,假以全本,并兹冠篇,乃募工人,肇形镂板。竹简更写,无愧于前修;绨几回观,愿留于睿览。”此表后附真宗批复。惟其如此,这一文集才可以顺利刊行。假设没有这道批复作护身符,恐怕“数年后”,这部《徐文公集》也只能是“夙志”。宋初另一名臣王禹偁的文集刻印也是姗姗来迟。南宋陈振孙《直斋书录解题》记载了王禹偁所著《小畜集》三十卷,《外集》二十卷,提要曰:“知制诰济阳王禹偁元之撰。自为之序,略曰:阅平生所为文,类而第之,得三十卷。将名其集,以《易》筮之,遇《乾》之《小畜》,象曰‘君子以懿文德’,未能行其施,但可懿文而已。《外集》者,其曾孙汾裒辑遗文,得三百四十首。又有《承明集》十卷、《奏议集》三卷、《后集诗》三卷,未见。”从此材料可知,王禹偁所作颇丰,他在世时就已经着手编辑自己的作品。然而这些作品却是在南宋才开始雕印,当时就已经有三部文集散佚,所以陈振孙言“未见”。目前所知,最早的王禹偁文集刻本是南宋沈虞卿负责雕印的,他在《宋王黄州小畜集序》中提到:“其文简易醇质,得古作者之体,往往好事得之者珍秘不传,以故人多未见。”若真有意秘而不宣,则南宋亦无缘得见,且王禹偁和其曾孙都曾编辑过文稿,传与后人的想法非常明显,自然也不会保密。那么,北宋时文稿不曾刻印的原因就不是藏书家和作者的主观意图,实乃社会大环境使然。

真宗末到仁宗时,民间刻印的广泛发展改变了文集无人问津的局面。“从内容上看,官刻本侧重正经正史,而私刻本遍及四部,却明确偏重于子、集,正好弥补了官刻本的不足。”[10]这种“弥补”也唤来了宋代文学久违的春天。北宋中叶,欧、苏相继领袖文坛,其门人又各有建树。作家整体素质提高,创作顿改前期衰气,不能不说与文集的刻印有很大关联。

四

宋初平定宇内,政通人和、百废待兴,文人的参政议政热情喷薄而出。臣子积极主动提出政治见解,皇帝也再三诏求直言阙失,议论国事成为不可遏抑的时代精神。“宋臣于一事之行,初议不审,行之未几,即区区然较其失得,寻议废格。后之所议未有以愈于前,其后数人者,又复訾之如前。使上之为君者莫之适从,下之为民者无自信守,因革纷纭,非是贸乱,而事弊日益以甚矣。世谓儒者论议多于事功”(《宋史·食货志》)。显然,这样过分议论必不利于政令实施。不仅如此,在个人创作中又多牵涉政治内容,动辄指点江山,夸张渲染不遗余力,字里行间不免或多或少带有所谓军政机要。此时,宋辽之间虽然已经偃旗息鼓,但辽仍然是宋的最大威胁和安全隐患。上到皇帝下到各级官吏都把国家安全、政权稳定放在首位。出于维护国家利益、保守国家机密的考虑,必须限制此类文集刊印。另一方面,辽国受到中原汉文化的熏染,尤其从辽圣宗(982)后更乐于学习汉人的典籍。辽国为学习汉人典章制度而大力引进汉人典籍,宋人也渴望从中获得商业利益,大量的私人刻本得以通过边境榷场流向辽国。

景德三年(1006),真宗下诏“民以书籍赴缘边榷场博易者,自非九经书疏悉禁之。违者案罪,其书没官”[11]。然而,民间贸易并不是法令条文所能令行禁止的,往来商贩依然走私图书,夹带出境,所以从源头上制止才应该是行之有效的方法。大中祥符二年(1009),宋真宗颁布《诫约属辞浮艳令欲雕别集转运使选文士看详诏》,指出“仍闻别集众弊,镂板已多,傥许攻乎异端,则亦误于后学……其古今文集,可以垂范、欲雕印者,委本路转运使选部内文士看详,可者即印本以闻”。[12]民间刻本数量大增,已非皇帝一人意愿所能左右,必须委托各地行政长官严加审查,而审查的主要对象就是文集。天圣五年(1027)宋仁宗有鉴于“北戎和好已来,岁遣人使不绝,及雄州榷场商旅往来,因兹将带皇朝臣僚著撰文集印本,流传往彼,其中多有论说朝廷防遏边鄙机宜事件,深不便稳。诏今后如合有雕印文集,仰于逐处投纳,附递闻奏,候差官看详,别无妨碍,许令开板,方得雕印。如敢违犯,必行朝典,仍候断遣讫,收索印板,随处当官毁弃”[13]。此次诏令明确禁止民间私自刻印文集,所刻文集必须经过层层审批,否则除当场毁版外还要受到法律制裁。如此严苛的审查制度下,民间刊印不可避免地受到影响,流传的文集因此而数量锐减。同时作为官僚的欧阳修反对文集刻印依然不留情面。至和二年(1055)他的《论雕印文字劄子》曰:“窃恐流布渐广,传入虏中,大于朝廷不便,及更有其余文字非后学所须,或不足为人师法者,并在编集,有误学徒。臣今欲乞明降指挥。下开封府访求板本焚毁,及止绝书铺今后如有不经官司评定,妄行雕印文集,并不得货卖。许书铺及诸色人陈告,支与赏钱贰佰贯文,以犯事人家财充,其雕版及货卖之人并行严断。”这一奏本痛陈刻印文集的危害,对惩罚手段和监督措施都一一列举,思虑周详,滴水不漏。可见,限制文集刊印已经成为当权者的共识。“宋兴治平(1064)以前,犹禁擅镌,必须申请国子监。熙宁(1068)后方尽弛此禁。”[14]宋熙宁时正值辽国运日下,已经不能构成威胁,而国内王安石掀起的变法浪潮使文人的目光皆聚焦于此,这才给了民间刻印业以发展的空间。

[1]王水照.宋代文学通论[M].开封:河南大学出版社,1996:197,96.

[2](宋)陈彭年.江南别录[M].学海类编本.

[3](宋)司义祖.宋大诏令集卷一百五十八[M].北京:中华书局,2009:596.

[4](宋)司义祖.宋大诏令集卷一百九十八[M].北京:中华书局,2009:733.

[5](宋)宋祁.宋景文公笔记卷上[M].北京:中华书局,1985:5.

[6](宋)魏泰.东轩笔录卷三[M].上海:上海古籍出版社,2012:19.

[7](宋)邵伯温.邵氏闻见录卷一[M].北京:中华书局,1983:4.

[8](宋)李焘.续资治通鉴长编卷二十四[M].北京:中华书局,1980:547.

[9](宋)江少虞.宋朝事实类苑卷三十[M].上海:上海古籍出版社,1980:653.

[10]程千帆.程千帆全集·校雠广义·版本编[M].石家庄:河北教育出版社,2001:94.

[11](宋)李焘.续资治通鉴长编卷六十四[M].北京:中华书局,1980:1425.

[12](宋)司义祖.宋大诏令集卷一百九十一[M].北京:中华书局,1962:701.

[13](清)徐松.宋会要辑稿·刑法二[M].文渊阁四库全书本.

[14](宋)罗璧.罗氏识遗卷一[M].学海类编本.

G256.1

E

1005-8214(2015)06-0071-04

梁梅(1978-),女,博士研究生,宁夏大学人文学院讲师,研究方向:唐宋文学。

2014-08-25[责任编辑]菊秋芳