图书馆模式研究

●王跃虎,刘彦庆(天津理工大学图书馆,天津300384)

图书馆模式研究

●王跃虎,刘彦庆(天津理工大学图书馆,天津300384)

图书馆;模式;Lib2.0;Web2.0;UGC

给出了图书馆1.0模式和图书馆2.0模式的模式图,并通过对这些模式图进行细化和实例化,对图书馆两种模式进行了分析,指出两种模式之间的主要差异。在此基础上,探讨了图书馆1.0模式与图书馆2.0模式在实体图书馆中的可能应用,并给出了这两种模式的结合方式和实现结合的途径。

2004年,Dale Dougherty等首次总结并提出与此前Web相区别的Web2.0的概念。[1]2005年,Michael Casey、Paul Miller等在Web2.0基础上率先提出图书馆2.0(Lib2.0)的概念,为图书馆发展注入了新活力。[2]Web版本和模式以及图书馆的版本和模式也都逐渐成为流行的专业术语。如今,基于Web2.0模式的网站已经司空见惯,甚至基于Web3.0模式的网站也已经存在,然而基于图书馆2.0的实体图书馆却并未出现,图书馆2.0在实体图书馆的应用也不尽理想。因此,有必要对图书馆的模式进行梳理和分析,以便寻找在实体图书馆实现图书馆2.0模式的主要障碍,以及图书馆2.0能为实体图书馆带来哪些切实提升。

1 图书馆的模式

目前,已被提出并获得认可的Web模式依次为:Web1.0模式、Web2.0模式、Web3.0模式,并按出现的先后顺序Web版本依次升高。[3]早期雅虎、新浪、搜狐等门户网站被认为是Web1.0模式的代表,而Wiki百科全书、YouTube、博客和微博等则被看作是Web2.0模式的代表。Web3.0模式的代表尚不多见。

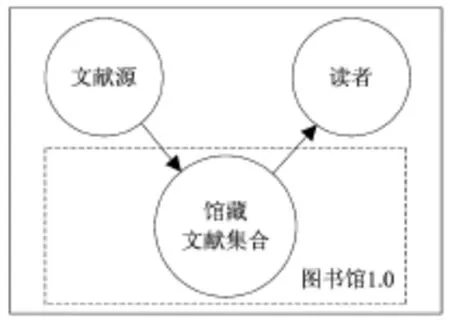

与不同的Web模式相对应,则有不同的图书馆模式。对于图书馆,尤其是实体图书馆,其作为收集、整理、典藏文献资料,并对外提供阅览、参考等文献利用服务的服务机构,位于文献源与读者之间,是文献在文献源与读者之间传播、交流的途径和中介之一。[4]这与Web1.0模式的网站类似,从而有图书馆1.0(Lib1.0)模式,也是典型实体图书馆的模式,如图1所示。

图1 图书馆1.0模式

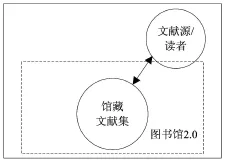

与Web2.0类似,对于图书馆2.0没有一个公认的、准确的定义。[5]从提出和发展历程来看,图书馆2.0主要以Web2.0理念为启发,以Web2.0模式为参照对象,仿照Web2.0建立起来的。因此,从Web2.0模式可得到相应的图书馆2.0模式(如图2所示)。图书馆1.0模式、图书馆2.0模式是目前为止得到广泛认可的图书馆模式。以下仅对这两种模式进行分析。

图2 图书馆2.0模式

2 图书馆模式分析

2.1 两个模式的结构差异

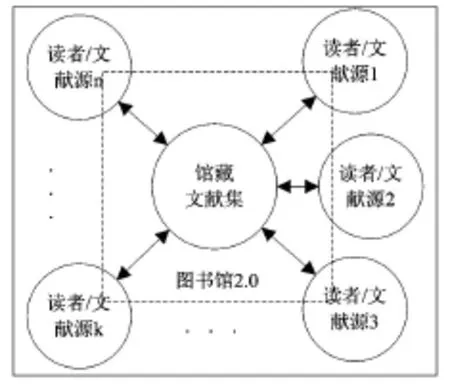

对基于Web模式建立的图书馆模式,由于Web2.0模式是对Web1.0模式的否定,图书馆2.0模式则亦是对图书馆1.0模式的否定。这种否定首先表现为两种模式的内在结构差异。将上述图书馆1.0模式、图书馆2.0模式的模式图加以细化,再实例化,则有实例化后的模式图(分别如图3、4所示)。

图3 图书馆1.0模式

图4 图书馆2.0模式

对两个模式图进行比对,则不难发现两个模式在结构上的差异:对于图书馆来说最显著的差别在于,图书馆2.0中不存在图书馆1.0中的采编角色和采编环节,采编角色被分散到文献源角色上,并与文献源角色融合,采编过程则是由文献源角色代为执行的;在图书馆之外,最显著的差别则在于,图书馆1.0中读者角色和文献源角色是分离的,而图书馆2.0中读者角色和文献源角色是融合的,图书馆2.0中,读者可以被部分地看作是图书馆的构成部分。

2.2 两个模式的特征差异

由于图书馆两种模式之间的否定关系,以及由此导致的结构差异,继而表现为两种模式在外在关键特征上的极大差异。

(1)中心化与去中心化。图书馆1.0模式是中心化的,这种中心化是以图书馆、馆藏文献集合为中心,主要表现在采编人员代表图书馆对馆藏文献集合的集中控制。图书馆2.0模式是去中心化的,这种去中心化不是去除馆藏文献集合,而是去除对馆藏文献集合的集中控制,改为分散控制。即主要表现在图书馆中并不显式地存在采编人员和过程,不能对馆藏文献集合进行集中控制。

(2)非个人中心化与个人中心化。图书馆1.0模式是非个人中心化的。即不是以读者为中心,而是以图书馆为中心的。图书馆收集、加工文献,管理、控制馆藏文献集合,而读者个人只能从图书馆馆藏文献集合中获取文献、信息和知识。以图书馆为中心,在图书馆与读者之间形成固定的供需关系。图书馆2.0模式则是个人中心化的。即以读者个人为中心,而不是以图书馆为中心的。读者个人不仅能从图书馆馆藏文献集合中获取文献、信息和知识,还可以扮演文献源的角色成为馆藏文献的来源,并且可以扮演采编角色,向馆藏文献集合中添加文献,还可以管理、控制馆藏文献集合中属于自己的文献子集。以读者为中心,在读者与图书馆之间不存在固定的供需关系。

(3)目的性和无目的性、质量优先与数量优先。从文献集合的形成方式来看,图书馆1.0模式是一种专业生产内容(PGC)或者职业生产内容(OGC)模式,是以质量优先策略有目的地形成馆藏文献集合的。依赖于采编角色和采编过程,图书馆通过执行馆藏文献的收藏原则、收藏范围、收藏重点和采选标准有目的地开展馆藏文献建设,确保馆藏文献的质量,其次才是满足馆藏文献的数量。图书馆2.0模式则是一种用户生产内容(UGC)模式,是以数量优先策略来形成馆藏文献集合的。图书馆2.0模式,以读者为中心,馆藏文献集合的形成依赖于每一个读者。由于读者个人在文献生产、收集、管理等方面喜好五花八门,选择标准迥异,判断各不相同,注重个性化和多样化,因而由大量属于读者个人的文献子集构建而成的馆藏文献集合,在整体上呈现出无目的、自发的和数量优先的特征,馆藏文献的数量积累很快,但馆藏文献的质量没有保障。

(4)读者与参与者。图书馆1.0模式下,图书馆的读者只能扮演读者角色,图书馆对读者的吸引力主要来自于馆藏文献,依赖于馆藏文献满足读者需求的程度。图书馆2.0模式下,读者这一称呼对图书馆是不准确的,因为读者需要扮演文献源角色、采编角色、读者角色等多种角色,实际上是图书馆中一系列关键活动的参与者。显然图书馆对参与者的吸引力除了馆藏文献满足参与者的需求之外,还包括参与内容创建的自主性和成就感,参与者之间交互的满足感等。因此,图书馆2.0模式下的参与者较图书馆1.0模式下的读者的范围更大、数量更多,图书馆对参与者的吸引力和黏附力比对读者的吸引力和黏附力也更强。

3 图书馆模式的应用

由于现有实体图书馆本身就是图书馆1.0模式,因此,图书馆模式的应用主要是指应用图书馆2.0模式建立不同于已有的基于图书馆1.0模式的新的实体图书馆,以及图书馆2.0模式在基于图书馆1.0模式的实体图书馆中的应用。

应用图书馆2.0模式建立起一个具备文献集合的实体是可能的,而且既可以是网络实体,也可以是物理实体。例如,为数众多的博客、微博和各类分享站点等就是基于图书馆2.0模式(当然也是Web2.0模式)建立的包含文献资源的网络实体。问题的关键不在于能不能建立包含文献集合的实体,也不在于这样的实体是网络实体还是物理实体,而在于基于图书馆2.0模式建立的实体。由于其中的文献集合在形成过程中固有的无目的性和数量优先策略,从而使得文献集合的总体质量无法保证。然而,具有较高质量的、一定数量的馆藏文献是图书馆的内在要求,显然基于图书馆2.0模式建立的包含文献集合的实体并不符合该要求,因此,这样的实体更像一个共建共享的文献资料平台,是不是图书馆还有待商榷。

将图书馆2.0模式应用于基于图书馆1.0模式的实体图书馆,实质上是图书馆2.0模式如何与图书馆1.0模式兼容和结合。由于图书馆两个模式之间存在结构上的差异,以及由此导致的中心化与去中心化、非个人中心化与个人中心化等特征差异,使得图书馆2.0模式与图书馆1.0模式不能共享同一个中心,也即基于图书馆2.0模式建立的实体与基于图书馆1.0模式的实体图书馆之间不能相互兼容。

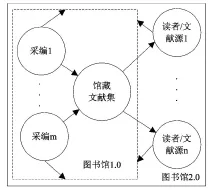

要使图书馆2.0模式与图书馆1.0模式能相互结合,则必须对图书馆2.0模式进行裁切,去掉其中的文献集合部分,保留其中的参与者,然后与图书馆1.0模式结合,使图书馆2.0模式附属于图书馆1.0模式(如图5所示)。

这种结合方式使得图书馆2.0模式与图书馆1.0模式之间形成一种依赖和协作关系,图书馆2.0部分像外壳一样包裹在实体图书馆之外(如图6所示)。

其中,图书馆1.0模式充分利用了图书馆2.0模式在文献源及参与者两个方面所具有的数量优势和吸引力优势,而图书馆1.0模式的核心部分得以保留。这样,实体图书馆仍然可以保持原来的功能和业务流程,保持馆藏文献集合的总体质量,同时又能依赖图书馆2.0部分增强图书馆的文献收集能力和图书馆对读者的吸引力和粘附力,将图书馆1.0部分和图书馆2.0部分各自的优势很好地结合起来。

图5 图书馆不同模式间的结合

图6 图书馆不同模式间的协作

从实现的角度来说,图书馆两种不同模式的结合,有两种实现途径:实体图书馆结合图书馆2.0模式的物理实体外壳;实体图书馆结合图书馆2.0模式的网络实体外壳。基于图书馆2.0模式建立一个物理实体作为实体图书馆的外壳,对于实体图书馆建设和增强实体图书馆服务能力的作用和意义仍然很有限,因为图书馆2.0外壳的作用与外壳中参与者的数量成正比,即便是完全基于图书馆2.0模式的实体图书馆,由于参与者与实体图书馆之间时间和空间障碍的存在,制约了参与者数量的增长,外壳中参与者的规模依然非常有限。相反,基于图书馆2.0模式建立一个网络实体作为实体图书馆的外壳则更为可行,也更为高效。因为网络环境和Web2.0相关技术能够在参与者与网络实体之间建立没有时间和空间障碍的联系,能为大量参与者提供参与的便利和新手段,也能为实体图书馆带来新的服务和服务形式,极大地促进了参与者的聚集,外壳中参与者的规模几乎不受限制。显然,这一种实现途径较前一种实现途径更可行,也更能发挥图书馆2.0外壳的作用。

图书馆1.0模式是一种专业/职业生产内容的模式,其生产过程有规则、有目的、有质量保障。而图书馆2.0模式是一种用户生产内容的模式,其生产过程总体无规则、随意、无质量保障。现有的实体图书馆是符合图书馆1.0模式的,而基于图书馆2.0模式建立一个实体图书馆是存在问题的。主要障碍在于实体中文献集合的总体质量保障,或许需要放宽图书馆的标准和定义,这种实体才能被看作是图书馆或者是实体图书馆。图书馆2.0模式应用于实体图书馆时,显然并不能改变实体图书馆的原有模式,也不能提高实体图书馆馆藏文献的质量,但可以扩大实体图书馆文献收集的来源,提高馆藏文献的数量。同时,有助于扩大实体图书馆的读者数量,增加读者利用实体图书馆的机会和频率,增强实体图书馆的服务能力和效率,增强实体图书馆对读者的吸引力。图书馆2.0是对图书馆1.0的否定,但还不是对图书馆1.0的替代。图书馆2.0并不能从根本上改变实体图书馆,也不能很好地代替实体图书馆,其对实体图书馆的作用和意义不应被过分夸大。

[1]孙茜.Web2.0的含义、特征与应用研究[J].现代情报,2006(2):69-70.

[2]Michael E Casey.What Library 2.0 Is Not[EB/OL].(2005-10-03)[2014-02-02].http://www. librarycrunch.com/2005/10/.

[3]刘畅.“网人合一”:从Web1.0到Web3.0之路[J].河南社会科学,2008,16(2):137-140.

[4]徐引篪,霍国庆.现代图书馆学理论[M].北京:北京图书馆出版社,1999.

[5]图书馆2.0工作室.图书馆2.0:升级你的服务[M].北京:北京图书馆出版社,2008.

G250.7

A

1005-8214(2015)06-0095-04

王跃虎(1973-),男,天津理工大学图书馆副研究馆员,硕士,研究方向:智能信息处理与数字图书馆;刘彦庆(1962-),男,天津理工大学图书馆研究馆员,学士,研究方向:情报开发与利用。

2014-09-03[责任编辑]菊秋芳