城市化与农地非农化的协调度分析——以江苏省为例

殷小菲,刘友兆

(南京农业大学公共管理学院,南京 210095)

城市化与农地非农化的协调度分析——以江苏省为例

殷小菲,刘友兆

(南京农业大学公共管理学院,南京210095)

研究目的:通过分析江苏省1990—2009年间城市化与农地非农化的数量变化关系,构建相关关系模型及协调度模型,寻求改善策略。研究方法:回归分析;协调度模型。研究结果:江苏省城市化与农地非农化之间呈正相关关系,两者总体的协调度不高,年间波动幅度比较大,受政策和外界其他因素干扰影响较大。研究结论:城市化的快速发展是农地非农化的重要原因,必须采取相应的政策措施以协调两者的关系,在促进城市化健康发展的同时,合理控制农地非农化。

城市化;农地非农化;协调度;相关关系;回归分析

一、引言

改革开放以来,随着社会的进步,经济的发展,城市化进程不断加快,城市规模的迅速膨胀导致人类对土地的需求日益增加。每年大幅度增加的城市建设用地使得耕地面积急剧缩减,再加上各非农产业竞相用地激化了人地关系和土地供需矛盾,农地非农化的规模出现加速发展的趋势。在我国,土地是农民生产和生活的保障,若失地农民的可持续性生计得不到保证,必将威胁社会的稳定。目前,中国城市化水平正处于加速发展阶段,城市化与农地非农化之间关系凸显复杂。城市需要发展,农地也需要保护。正确认识农地非农化的变化情况及进一步发展的趋向,科学合理高效地控制、管理城市化的发展,把握好城市发展与农用地资源保护之间的关系,从而实现社会经济的可持续发展,具有十分重要的研究意义。

与中国国情不相同的是,欧美等发达国家存在的是地多人少的情况,这就决定了其城市化和农地非农化之间没有十分尖锐的矛盾,因此,大多数学者在研究城市化和农地非农化之间的关系时,都认为农用地资源,尤其是耕地资源在一定程度上是不会受城市化发展的威胁和影响的[1]。Greene指出在美国城乡结合部地区由于人口的迅速增长从而导致了城乡结合部地区大量高价值的农地转变为城市建设用地[2]。国内关于城市化和农地非农化的研究,大多数学者都是从城市化和耕地面积变动关系进行分析。吴群通过构建回归分析模型,对江苏省城市化水平与耕地面积的关系进行了相关分析,结果表明,城市化与耕地保护之间是对立统一的关系,城市化发展是有利于保护耕地的,加快城市化进程,走集约利用土地的道路是协调两者关系的关键[3]。李旭东分别利用协整理论和协调度指标对贵州省1982—2008年城市化水平与耕地面积的关系及其协调度进行实证分析,结果表明贵州耕地面积与城市化水平之间存在协整关系,且二者呈负相关,城市化发展是耕地变化的单向Granger原因[4]。简单的相关分析或者回归分析只能判断城市化和农地非农化之间是否有联系和相关性,而并不能反映出两者是否具有互动关系和变化协调一致的情况。鉴于此,本文以江苏省为例,分析了1990—2009年间江苏省城市化水平和农地非农化的变动情况,找出两者间的相关关系和协调性,以期完善我国城市化进程中的农地非农化的对策建议。

二、研究理论基础

(一)相关概念的确定

1.城市化

城市化是区域社会经济发展的产物,其发展进程是不断变化的,具有动态性、复杂性特点,加之其研究的领域又涉及到了多种学科,因此,不同的学科对城市化发展过程中现象和变化的解释和定义存在明显的区别。按照《中华人民共和国国家标准城市规划术语》的定义,城市化是指人类生产与生活方式由农村型向城市型转化的历史过程,主要表现为农村人口转化为城市人口以及城市不断发展完善的过程[1]。本文的主要研究目的是分析城市化与农地非农化之间的变化关系、相关性以及协调度,所以对城市化的量度则采用国际上比较通用的人口指标法来测算,即城镇人口占总人口的百分比。

2.农地非农化

关于农地非农化的定义,是指在特定的社会历史背景下,随着经济和城市化的发展,农用地在使用过程中不得不转变为非农建设用地的一个动态变化的过程。农地非农化水平即指某一年内建设用地占用耕地面积的比例。为了确保能够更合理、准确地剖析城市化发展与耕地数量变化之间的关系,本文选择国家基建占用耕地面积作为农地非农化指标进行分析。

(二)相关理论分析

1.土地供需平衡基本原理

根据西方经济学的观点,土地具有自然和经济特性,属于一种特殊的商品,所以其在一定程度上遵循一般商品的供求规律,但它也存在一般商品所不具备的特殊供求形式。随着我国经济的发展、城市化进程的加快,城市建设用地的需求量在不断地扩张,当土地供应计划与政策改变时,土地经济供给是时刻在变动的。在这一背景下,要想减少建设用地的占用情况,实现土地供需平衡是十分困难和具有挑战性的,必须要实现土地资源的合理配置,协调好城市规划和土地利用总体规划之间的关系,保证土地合理高效利用。

2.可持续发展理论

所谓可持续发展就是既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成威胁。土地是人类生存和社会经济可持续发展的物质载体。土地面积的有限性和土地需求的增长性是构成土地资源可持续利用的主要矛盾[5]。随着我国大量耕地转为建设用地,我国人多地少的矛盾将更加突出。为了实现耕地资源的可持续发展,运用相关理论知识研究我国城市化进程中的农地非农化问题是具有实际意义的。

3.人地关系理论

人地关系自人类起源开始就一直客观存在,它是人类的生存和发展与自然系统间的相互作用、相互影响、相互联系,人地关系协调的本质是妥善解决社会总需求与环境承载力之间的矛盾。若人地关系是互相协调的,系统会呈有序状态,社会经济将可持续发展;若两者之间不协调,系统会出现无序状态,社会经济发展将失衡。因此,城市化过程中农地非农化进行得规范、合理和有序,就将对社会经济的发展起到促进作用。

三、研究区域概况

(一)江苏省城市化水平分析

1978年以后,随着外资的大量流入,江苏省经济水平得到快速发展,这一期间许多农村人口开始流向城市,使得城市的规模逐渐变大,在这样的背景下,江苏省城市化水平保持平稳快速的增长。进入21世纪以来,随着江苏省城市化和城市现代化发展战略的有效实施,城市的经济和服务功能得到加强,城市化和城市发展再度趋于活跃,江苏的城市化率在达到50%以上后,继续呈现快速增长的态势,并且处在高速增长时期。2000—2010年,江苏省城镇人口由3040.81万人增加到4767.63万人,十年内共新增城镇人口1726.82万人,平均每年增加172.68万人,城市化率由41.5%提高到60.6%,平均每年提高1.9个百分点(见表1)。若依城市化三阶段论(城市化水平低于30%为低速增长阶段、城市化水平在30%-60%之间为高速增长阶段、城市化水平高于60%为成熟的城市化社会)判断,江苏城市化水平已开始向成熟的城市化社会迈进。

(二)江苏省农地非农化分析

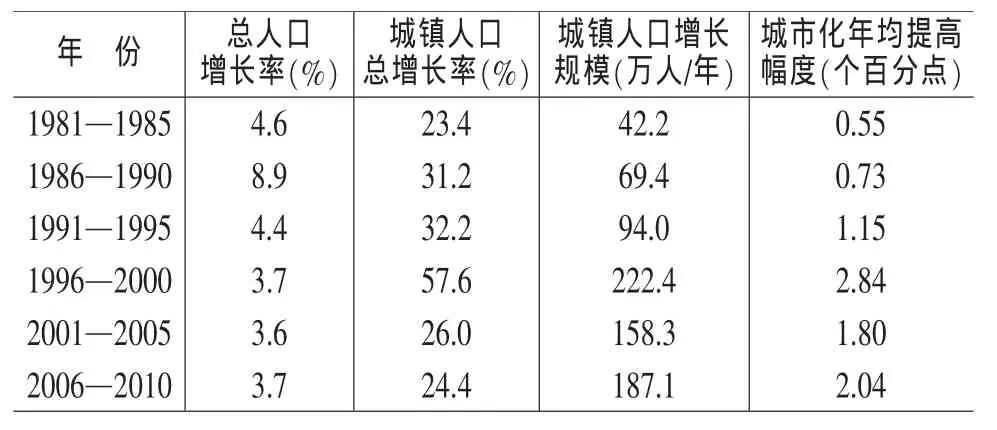

表1 各时期江苏城镇人口增长和城市化速度比较

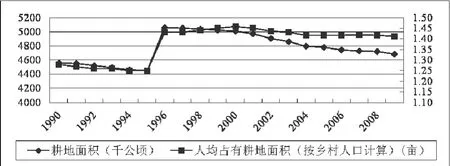

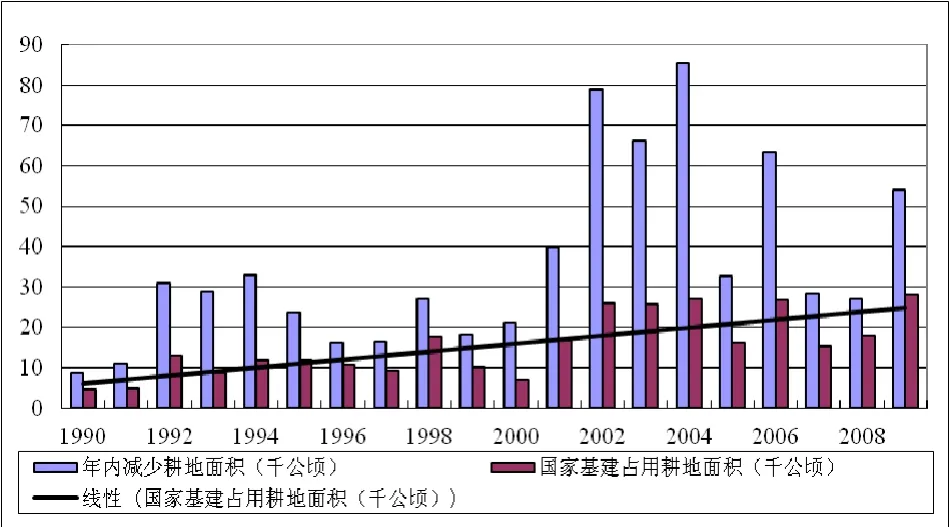

江苏省土地资源的主要特征是农用地比重大、人均占有耕地面积少、可开发的后备资源不足,实现耕地总量动态平衡是一个难题[6]。1990年江苏省耕地面积4557.86千公顷,若按乡村人口计算,人均占有耕地面积只有1.28亩;1996—2000年,江苏省耕地总面积突破5000千公顷,此时人均占有耕地面积(按乡村人口计算)也保持在1.4亩以上;2000年以后,江苏耕地面积大体呈逐渐下降的趋势,而人均占有耕地面积(按乡村人口计算)下降趋势相较之比较缓慢,说明有部分乡村人口已进入到城市,城市化迅速发展(见图1)。1990年以来,伴随着社会经济的发展和城市化进程的加快,江苏省耕地面积减少的趋势日益明显。1990—2009年期间,江苏省耕地面积净减少711.96千公顷,总体可划分为三个阶段:1990—1995年,耕地面积年内减少大体呈逐渐上升的趋势;1996—2000年,受我国“耕地总量动态平衡”土地政策的影响,这一期间年内耕地面积减少稍微缓和,1996年江苏耕地面积为5061.7千公顷,比上一年增加613.39千公顷;2001—2009年,出现耕地面积年内减少的强劲势头,这九年间耕地面积净减少476.25千公顷,是1990—2000年耕地净减少面积的两倍。虽然受自然灾害、农业结构调整、生态退耕等因素的影响,但农地非农化是耕地减少的主要原因,1990—2009年国家基建占用耕地面积总体呈上升趋势,且波动幅度比较大(见图2)。

图1 江苏省1990—2009年耕地面积及人均耕地面积变化趋势图

图2 江苏省年内耕地面积减少变化示意图

四、江苏省城市化与农地非农化相关关系研究

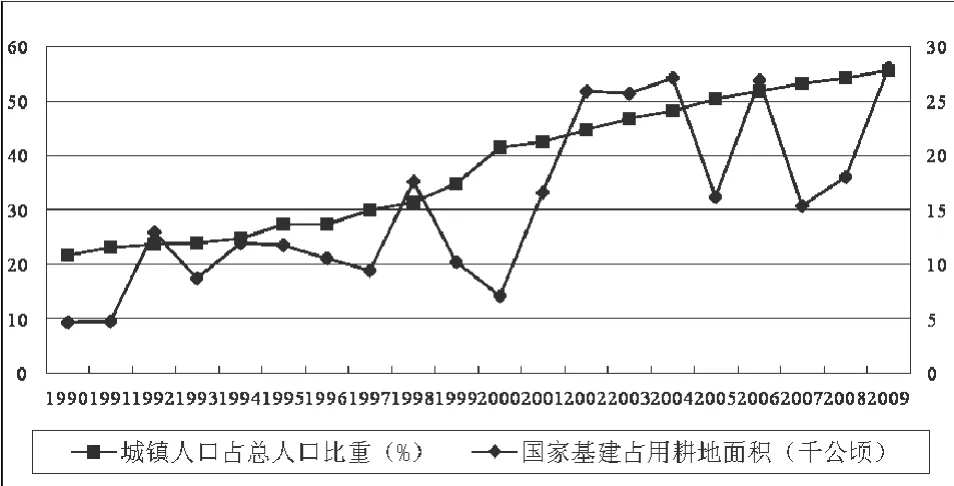

如前文所述,本研究采用城镇人口占总人口的百分比作为城市化的量度,选取国家基建占用耕地面积作为农地非农化指标。随着城镇人口的增加、城镇规模的扩展,城市化对农地非农化的影响日趋明显。在一定的城市化发展水平条件下,必将表现出特定的耕地利用变化特征[7]。江苏省城市化与农地非农化的变化过程如下图所示,两者之间的发展趋势大体上是一致的(见图3),有可能存在一定的相关关系。

图3 江苏省城市化与农地非农化变化趋势图

因此,本文构建一元线性回归模型,用于分析自变量(城市化X)与因变量(农地非农化Y)之间线性关系。一般形式为:Yt=aXt+b+ut,表示Yt与Xt之间的真实关系。式中Yt为被解释变量(因变量),X为解释变量(自变量);a为回归系数,b为常数项(截距项),a和b作为回归参数,通常是未知的,需要估计;ut为随机误差项(包括了除Xt以外的影响Yt变化的众多微小因素,其变化是不可控的);t表示序数(当t表示时间序数时,Xt和Yt称为时间序列数据;当t表示非时间序数时,Xt和Yt称为截面数据)。上述模型可以分为两部分:aXt+b是非随机部分;ut是随机部分。

利用SPSS20.0软件,得出的分析结果如下:江苏省城市化与农地非农化的相关系数R为0.754,相关程度较高;拟合优度R2为0.569,回归程度较好;估计标准误差为8.22307,数值相对越小,表明实际值越紧靠估计值,回归模型拟合优度很好,回归线具有较好代表性。Sig.值接近于0,F检验统计量值为23.769,在显著性水平a为0.05时,大于Sig.值,应拒绝回归方程显著性检验的零假设,在各回归系数不同时为0时,因变量和自变量全体的线性关系是显著的,这就说明用线性模型来分析两者之间的回归关系在统计学领域是具有强有力的说服性的。标准残差极小值为-1.954,极大值为1.392,均值为0,标准偏差为0.973,说明原始数据与正态分布不存在显著的差异,残差满足线性模型的前提要求,残差点在0线周围随机分布,能够准确地反映城市化与农地非农化之间的关系。

经过验证,本文用所建立的一元线性回归模型来分析城市化与农地非农化之间的关系是具有说服力的,江苏省城市化与农地非农化之间的一元线性回归方程为Y=0.475X-2.498。由此可以看出,两者之间存在正相关关系,随着城市化水平的提高,农地非农化的程度也在不断的增加,说明江苏省农地非农化进程在一定程度上依赖于该地区的城市化发展。张安录的一项研究表明,不论城市规模如何,基本农田保护区制度对农地城市流转的变化影响不显著[8]。所以,虽然江苏省在这20年期间出台了一些耕地保护的法律法规,国家也实施“耕地占补平衡”政策,但这也是在政策法规实行的那几个时间点起到了一定的作用,在“吃饭”与“发展”的优先选择倾向上,政府部门还是优先考虑“发展”,国家建立的一系列有关保护农地的制度并不能如想象中的那样发挥出预期的效果,表现出来的就是江苏省农地非农化的程度在1990—2009年期间存在不断的波动,大体上是与城市化发展保持一致的。

五、江苏省城市化与农地非农化协调度分析

(一)协调度概念及模型

关于协调的释义,最多的就是“和谐一致,配合得当”,它表现了系统内部各要素之间正常运转的良性相互关系[9]。协调度是衡量系统内部各要素之间在发展变化过程中彼此和谐一致、配合得当的程度,表现出系统由无序走向有序的趋势,是协调状况好坏程度的定量指标[10]。协调度是一个动态的时间概念,反映的是某一状态下系统变化的值。而城市化与农地非农化的协调度就是用定量化方法表示某一区域在不同的城市化水平阶段,两者之间的关系及耦合程度。

为了较全面地分析城市化与耕地非农化之间的协调发展程度,本文借鉴前人的研究和耦合度的思想,设定两者之间的协调度模型为:

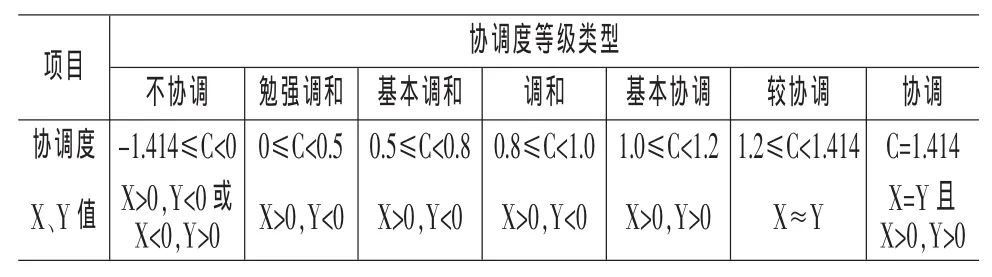

式中,X代表城市化水平提高的速度,Y表示农地非农化的变化速率。按照C的取值范围(-1.414≤M≤1.414)以及X、Y值的变化,可将协调度等级类型分为七个等级[11](见表2)。从协调度的定义可以看出,变量X、Y决定C的值的大小,当X、Y相等且都为正时,C的值最大;若X、Y相等时,两者值却都为负时,则C值最小;其他的情况,C值的大小界于二者之间。

表2 城市化与农业非农化协调度类型

(二)结果分析

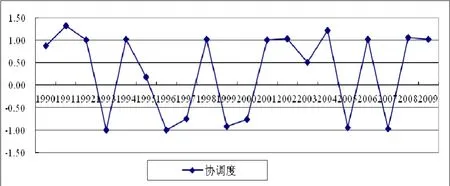

根据城市化与农地非农化的协调度模型,可测算出1990—2009年江苏省城市化与农地非农化的的协调度,结果如表3和图4所示。

表3 江苏省城市化与农地非农化协调度

图4 江苏省城市化与农地非农化的协调度变化趋势

由表3协调度计算结果和图4的协调度变化趋势可以看出,江苏省1990—2009年这20年间,城市化与农地非农化的协调度年度变化较大,其中最大值为1.316,最小值为-0.994;从协调度类型来看,较协调状态有2年,基本协调状态有8年,调和状态有1年,基本调和状态有1年,勉强调和状态1年,不协调状态7年;从协调度时序变化来看,江苏省城市化与农地非农化的协调度没有表现出明显的阶段性特征,起伏比较大。说明随着城市化的快速发展,“房地产热”、“开发区热”的兴起使得建设用地占用大量耕地,虽然江苏省实行耕地占补平衡政策、建立耕地保护责任制、大力推进土地整治工作,以及农业结构调整和生态退耕的影响使得江苏农地非农化在特定的时间点得到缓和,城市化与农地非农化出现不协调的状态,但总体的发展趋势还是农地非农化程度越来越高,城市化与农地非农化大体发展趋势是基本协调的。

六、结论与对策

(一)结论

江苏省把城市化确定为推进经济社会发展的战略之一,其城市化和城市发展一直处于活跃状态和高速增长时期。伴随着工业化、现代化的推进,江苏省城镇人口的持续大规模增长必将为第三产业的发展提供广阔的市场,城镇经济的繁荣又进一步增加其吸纳劳动力的能力,城市化达到较高水平;同时江苏省耕地总面积和人均耕地面积在1996年出现明显增加之后又呈缓慢下降的趋势,而此阶段国家基建占用耕地面积在多种因素的影响下呈现出波动状态,但在一定程度上呈现上升的趋势,说明农地非农化程度在这一时间段大体上是相对提高的。由此可见,经济发展在特定阶段内是需要一定量的耕地资源投入来支撑的,也就是所谓的农地非农化的代价性损失[12]。

关于江苏省城市化与农地非农化相关关系的分析,本文主要是将城镇人口占总人口比重作为衡量城市化的因变量,将国家基建占用耕地面积作为衡量农地非农化的自变量,两者之间是正相关关系,且相关程度相对较高,城市化进程的加快是导致江苏省农地非农化的程度提高的重要原因,城镇人口的不断增加促使城市规模的扩展,从而导致建设用地占用耕地。

江苏省城市化与农地非农化的总体协调度不高,年间波动幅度较大,其中不协调和基本协调年份所占比例较大,可见其受政策和外界其他因素影响大,20年间基本呈现出“基本协调——不协调”相互切换的趋势。

(二)对策

1.建立完善的城市规划和土地规划体系

土地利用总体规划和城市规划是我国对城市发展规模和新增建设用地总量控制的主要依据。因此,江苏省在农地非农化的过程中,要从土地资源配置的角度,合理规划城镇化的用地规模,走节约集约型城镇化发展道路,实现土地资源的高效利用,最大限度地节约农地资源。必须严格实施规划,确保城镇用地规模和发展速度不会影响到粮食和生态安全,实现土地的有序利用。

2.盘活城市存量土地和推进农地整治

随着城市化的发展,江苏省建设用地的供需矛盾日益突出,可利用土地尤其是土地后备资源不足,但同时全省范围内仍不同程度地存在土地闲置浪费和低效利用现象。江苏省要在全面摸清全省批而未征、征而未供、供而未用、低效利用的存量土地数量、分布情况的基础上,积极挖掘存量用地的潜力,推进城市公共基础设施建设,提高土地利用率和产出率。除此之外,江苏省还应继续支持、积极稳妥地开展土地整治工作,适度开发宜耕未利用地的同时加大土地复垦力度。还应按照“占一补一”的原则,积极落实“耕地占补平衡”政策,完善耕地保护责任制度。

3.健全法律法规,严格执法的同时强化监督[13]

解决农地非农化问题的有效管理手段之一就是利用法律法规。目前国内关于农地问题的法律体系还不健全,虽然有部分规章制度在运作,但在实际操作层面中缺乏执行力,不能有效地发挥其管理、监督作用。因此,首先要健全和完善有关农地非农化的法律制度,赋予农民完整的农地产权,保障农民应有的合法权益等。其次要严格执法,建立土地查处长效机制,在农用地转变用途成为非农建设用地的过程中,加强对违法违规用地行为的处罚力度。另外,还应发挥监督机制的作用,在设立监察部门专门处理农地问题的同时,可通过多种方式提高公众参与的积极性,切实发挥社会公众对农地非农化的督促作用。

4.加强科技手段对农地非农化的动态监测

除了以上方式,政府部门还应加大科技投入,建立起土地监测和预警系统,通过GIS技术准确测算省内各地农地现状面积和利用变化的趋势,实现对农地非农化的动态监测和定量分析,从而制定科学合理的土地政策。同时,采取针对性的对策措施,以确保农地非农化的适度进行,合理推进农用地的科学高效利用、走土地节约集约利用的道路。✿

[1]王玲.城市化与农地非农化的关系研究[D].武汉:华中农业大学,2007:10.

[2]Greene,R.P.and J.M.Halin.Threat to high market value agricultural lands from urban encroachment:A national and regional perspective[J]. Social Science,1995(2):137-155.

[3]吴群,郭贯成.城市化水平与耕地面积变化的相关研究——以江苏省为例[J].南京农业大学学报,2002(3):13-15.

[4]李旭东.贵州城市化水平与耕地面积的动态关系及协调度[J].南京人口管理干部学院学报,2011,27(01):64-69.

[5]王万茂,韩桐魁.土地利用规划学(第一版)[M].北京:中国农业出版社,2002:135.

[6]吴先华.江苏省耕地非农化的动力机制研究[D].南京:南京师范大学,2005:13.

[7]赵翠薇,濮励杰.城市化进程中的土地利用问题研究——以江苏省为例[J].长江流域资源与环境,2006,15(2):169-173.

[8]张安录.农地城市流转模型与农地保护政策研究[A].南京农业大学土地管理学院“WTO与土地资源管理创新”学术研讨会论文集[C],2002.

[9]隋映辉.协调发展论[M].青岛:青岛海洋大学出版社,1990:25-29.[10]陈海军,邓良基等.城市化进程与耕地变化协同性研究——以成都市为例[J].中国农学通报2010,26(01):312-316.

[11]任淑花,卢新卫.耕地资源与城市化发展的计量和协调性分析[J].干旱地区农业研究,2008,26(1):172-175.

[12]曲福田,高艳梅,姜海.我国土地管理公共政策:理论命题与机制转变[J].管理世界,2005(04):40-47.

[13]董丽萍.中国城镇化进程中农地非农化问题探析[D].吉林大学,2009:31.

Study on Coordination Degree between Urbanization and Farmland Conversion:A Case of JiangSu Province

YIN Xiao-fei,LIU You-zhao

(College of Public Administration,NanJing Agricultural University,NanJing JiangSu 210095)

The purpose of the paper is to discuss the quantity change relationship between urbanization and farmland conversion in Jiangsu province from 1990 to 2009 years as well as to construct the correlation model and the coordination degree model,all of these are to seek the improvement strategy.Methods employed include regression analysis,coordination degree model.Results show that:The urbanization and farmland conversion are positively correlated,but the coordination degree between them is not high in general what fluctuate a lot during a certain era.The reason for this phenomenon is the policy and other factors interference the result.Results reveal that The rapid development of the urbanization is an important reason of the farmland conversion,we must take the corresponding policies and measures to coordinate the relationship between them.Remember to promoting the healthy development of the urbanization as well as controlling the farmland conversion property.

urbanization farmland conversion;coordination degree;correlativity;regression analysis

F299.21

A

1007-0672(2015)05-0026-0X

2015-04-08

江苏省国土资源科技项目(201320)。

殷小菲,女,江苏镇江人,南京农业大学硕士研究生,研究方向:土地可持续利用;刘友兆,男,江苏淮安人,博士,南京农业大学教授,博士生导师,研究方向:土地资源(管理)、土地信息系统、土壤资源评价。