东汉支谶化梵为汉“合璧词”探析

张 烨

(大连民族学院 文法学院,辽宁·大连 116600)

引言

佛经在东汉时期正式传入中国,原始的佛经语言主要源于巴利文、梵文。为了宣传教义,印度或中亚的僧人把这种异质的语言翻译成了中文,这种对译有可能会受到母语的影响,这也使得早期的佛经中随处可见“音译词”的影子。但是随着翻译数量的增加,音译词“全采原音,则几同不译”[1]的不足也逐渐暴露出来。例如佛的音译形式“佛陀”、“浮屠”在不同的译经中均出现过,这就可能造成误解。因而一种更符合汉语构词的类型应运而生,这种方式兼顾了梵语和汉语的构词习惯,换句话说,新词当中表音的部分来源于梵语,表义的部分则是汉语自有,这类词被称为“梵汉合璧词”。它与音译词相比,更具有汉语自身特色。

一、合璧词的数量及特点统计

佛教经典分为“大乘”和“小乘”两种,其中最早传译“大乘”佛法的是东汉著名译师支娄迦谶(以下简称支谶)。他所译经书众多,现今可以认定为他所译的共有8部[2],20卷,总计20余万字。由于语言容量较大,而且翻译的年代正好处于汉语与梵语激烈碰撞的初期,所以具有很高的研究价值。

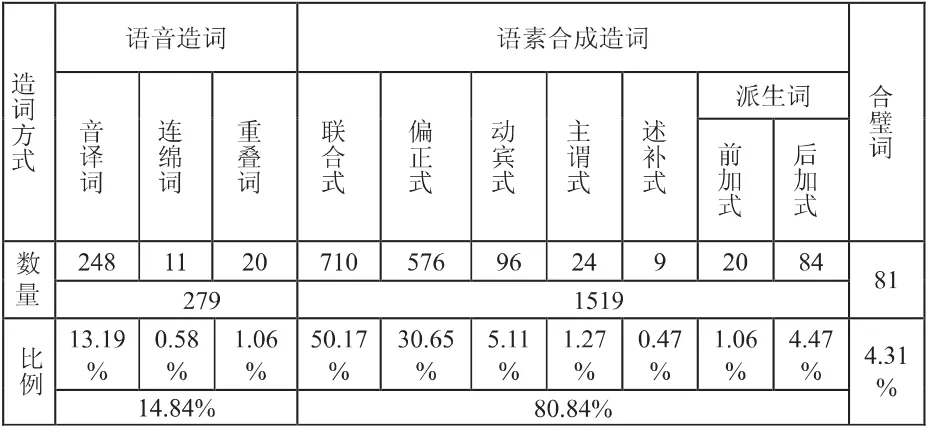

据我们统计,支谶译经中除了音译词以外,还出现了81个“梵汉合璧词”。通过观察支谶所译的八部经书中所有的1879个复音词[3],不同造词方式的数量分布如下:

表1 支谶译经不同造词方式的数量

由上表可以清楚地看出,“合璧词”在全部复音词中的比例虽然不算高,但已远远超过了“语音造词” (连绵词、重叠词),而且基本与“派生词”持平。由此可见,“合璧词”作为一种“音义兼顾”的造词方式,它既有对佛经语言的保留(音译的部分),又灵活运用了汉语自有的要素(表义的部分),因而可以看作汉语历史文献语言的一种独特的变体,也体现了汉语与外来语的水乳交融。

此外,“合璧词”在构造上还是遵循汉语自身的规律。汉语复合词主要采用“联合”、“偏正”等五种构词法,因而在“梵汉合璧词”的衍生和发展中,音译部分和汉语自有语素的组合也与此类似,这就使得一些艰涩的佛经术语以汉语的形式表达出来,更易为大众所接受。同时,源于汉语的语素往往是一些常用词,如“山、天、法”等,这也体现了佛教“中国化”的特色。

二、合璧词的类型特征

(一)化梵为汉合璧词

这类词是指“对外来梵语词音译方式翻译后的词(往往省译)又作为构词词素,采用汉语原有的构词规则与汉语自身词汇体系中的语素构造出新词。”[4]化梵为汉合璧词是支谶译经中数量最多的。根据构词语素中有无类名还可以细分为以下两种。

1.带类名的化梵为汉合璧词

这类词有一个共同的特点,它们都属于偏正式复合词。绝大多数的类名都来自于汉语,但也不乏一些常用的梵语音译成分,如“佛、菩萨”等。它们的音译身份已很难被识别,在与汉语语素结合时,具有标明类属的特性。因而表“类属”的语素并不局限于意译成分。这种合璧词可以分为“音译+意译类属”以及“意译+音译类属”两类。

A.音译+意译类属

这种类型在支谶译经中最为常见。一般说来,音译的部分取自梵文原典,它是词义的核心内容,而意译成分多是标明类属。从音节的角度来看,这类“合璧词”以三音节及多音节词为主。其中较常见的表类属的语素有:国、华、天、华、山等。下面列举一些典型词例:

地名:摩诃萨城、罗阅只国、犍陀越国、舍利国、耆阇崛山、遮迦和山、舍卫国、须弥山。

天界名:兜术天、首呵天、忉利天、梵富楼天、阿迦尼吒天、阿陀波天、梵波利产天、阿会亘修天、梵波天、惟于潘天、阿波摩修天、修干天、阿迦贰吒天、波栗惟呵天、阿惟潘天、须只耨天、须陀施尼天、波利陀天、廅波摩那天、炎天、阿比耶陀天、须弥天。

动植物名:拘耆树、漫陀罗华、优钵华、拘文华、分陀利华、曼殊颜华、须揵提华。

以上只有“炎天”等少数几个双音节词,绝大多数都是多音节词。音译的部分从表面上看较难理解,例如“须弥”是梵语sumeru的译音,本义为“古印度神话中的山名”,但是因为其语义中已经包含了“山”的义素,所以在其音译形式(须弥)后添加标明类属的语素“山”是顺理成章的。从构造过程来说,它类似于汉语中的“偏正式”,由表音译的成分对“山”进行修饰说明。观察后世佛经的用例,这种“音译+类属”的结构具有较强的类推性,也创造了大量新兴的合璧词。

B意译+音译类属

这类“合璧词”的音译部分往往是佛经中最为常用的概念。例如“佛”,无论在大乘佛经还是小乘佛法中,它都属于核心术语。虽然“佛”是“音译词”,但它是最先为大众所了解的,使用非常频繁,所以音译成分已经淡化,很多时候可以起到标明类属的作用。在这类“意译+音译类属”合璧词中,意译成分主要对后位的“音译”部分起修饰说明的作用。支谶译经中较为常见的表类属的音译词有:菩萨、佛、三昧等。如:

意译+菩萨:

“ 菩 萨” 源 于 梵 语“ 菩 提 萨 埵”(bodhisattva),它原本是一个四音节词,但是由于汉语“双音节”音步的特点,最终简缩为“菩萨”。支谶译经中由“意译+菩萨”所构成的合璧词有17个,分别为:紫磨金色菩萨、说息爱意菩萨、乐不动菩萨、惠施菩萨、所视无底菩萨、大光明菩萨、顶中光明菩萨、海意菩萨、持行如地菩萨、具足平等菩萨、可意王菩萨、焰明菩萨、光智菩萨、莲华具足菩萨、宝愿菩萨、宝印手菩萨。

意译+佛:

在支谶译经中,以“佛”作为偏正式中心语的词数量较多,共计29例。但是大多数都是由“音译”名称加上“佛”而构成,例如“辟支佛、阿弥陀佛”等。此外,还有10例由“意译+佛”构成的合璧词,占总数的31.03%,如:法王佛、定光佛、无量佛、过去佛等。此外还有一些“X佛”结构,它的前位成分同时具有音译和意译两种形式。例如“阿弥陀”,梵语名为“Amitābha”,《玄应音义》:“阿弥陀,译云无量。”在支谶译经中同时出现了“阿弥陀佛”、“无量佛”两种形式,其中前者更为常见,共计15例。而且据我们统计,在东汉其他23部译经中,无论是阿弥陀佛,还是无量佛均未出现过,可见这是支谶首创。

意译+三昧:

“三昧”源于梵语samādhi,它指“止息杂念,使心神平静”,是佛教重要的修行方法。由“意译+三昧”构成的合璧词共有9例,分别为:庄严三昧、无愿三昧、无相三昧、日明三昧、尊三昧、无识三昧、净三昧、无所从生三昧、空三昧。

2.不带类名的化梵为汉合璧词

这类合璧词中没有一个具体的标明类属的语素,所以从构词形式上来说,并不局限于“偏正式”。对比“带类名的化梵为汉合璧词”,这类词在音节数上具有一个显著的特点,即绝大多数都是双音节词。这也与东汉时期汉语逐渐向双音节过渡有关。颜洽茂曾说,中古时期对引进的外来词进行了初步的整饬以符合汉语的习惯[5],这主要是指对前期翻译的全译词进行缩略。例如“佛陀”省称为“佛”,“禅那”缩略为“禅”等。因而这类语素与汉语自有成分进行组合,往往会形成双音节合璧词。值得注意的是,支谶译经中的音译省称都是佛经中使用频率较高的术语或概念,以下我们列举构词数量最多的六个语素:

由“禅”参与构成的词

“禅”是梵语“禅那”(dhyāna)的音译略称。 《三藏法数》 :“禅,华言静虑。”“禅”与“禅宗”是汉传佛教的主要特征,所以虽然它属于外来词,但其使用频率一直较高,仅支谶译经便出现41次。而且在东汉时期它也作为语素构造了许多新的合璧词。如:习禅、入禅、行禅、坐禅等。

由“佛”参与构成的词

支谶译经中由“佛”构成的不带类名的合璧词数量较多,值得注意的是,其中有三个语义相近的词:佛国、佛土、佛界。

“佛土”,《中国佛教》释为:“……有时也叫做佛刹、佛界、佛国、净刹、净国、净土等。”[6]由此可见,“佛土、佛国、佛界”都表示“佛所居之国土”,它们均对应着纯音译结构“佛刹”(Budhak?etra)。慧苑音义曰:“刹,具正云纥差怛罗,此曰土田也。”因而在佛经中也频繁出现“佛国土、佛国界”等同义连用的形式。

此外,“佛”还经常构成“佛教器物”类的双音词,例如在支谶译经中出现了佛像、佛经、佛刹、佛身等。表佛教器物类基本都是双音词。

由“魔”参与构成的词

“魔”是为了佛经翻译而新造的字。[7]在早期的佛经翻译中,曾经借用“磨”对译梵语“Māra”。后南朝梁武帝改“磨”作“魔”,从鬼。《大智度论》卷五:“何以为魔?答曰:夺慧命,坏道法功德善本,是故名为魔。”(1509,99,3)佛教中把一切迷惑、扰乱等行为称为“魔”。支谶译经中由“魔”构成的词共有三例,分别为:魔天、魔界、魔事,它们均属于不带类名的化梵为汉合璧词。但在东汉以后,“魔”的含义发生了泛化,逐渐与汉文化中害人作怪的“鬼”相融合,构词能力也大大增强。以它为词根所造的新词如:魔宫、魔王、魔网、魔鬼、魔爪等。

由“钵”参与构成的词

“钵”是梵语“钵多罗”(Pātra)的音译略称,指“比丘之饭器”。支谶译经中出现2例,分别为“衣钵、瓦钵”。“钵”随着使用频率增加,语义也逐渐发生演变,在现代汉语中已扩大为“洗涤或盛放东西的陶制的器具”。在构词上,它不仅用于佛经词语,以“钵”为词根所创造的新词如:钵子、饭钵、茶钵等。

由“劫”参与构成的词

“劫”是梵语“劫簸” (Kalpa)之略。慧苑《一切经音义》:“劫,梵言,此翻为长时。”也就是指“年月日时不能算的极漫长的时间”。支谶译经中出现2例,分别为“劫数、贤劫”。“劫数”原为佛教用语,后世还可表示“厄运、灾难”。如:“个个延经劫数,日日不离宝树。”在现代汉语中,“劫”多侧重于表“厄运”,而且已经很难看出它源于梵语。

“贤劫”对应的梵文是bhadra-kalpa,前者义为“贤”、“善”,是bhadra的意译形式。 “贤劫”即现在的大劫,因在此劫中,有一千尊佛出世,故称为“贤劫”,又名“善劫”。

由“梵”参与构成的词

“梵”是“梵摩” (Brahmā)的音译省称,它是指“寂静、清净、净洁”的状态。梵也是为译经而造的新字,凡涉及到佛法清净都可以称“梵”,因而它在佛经中出现频率极高。例如“梵天”,由于此天界离欲界之淫欲,寂静清净,故名“梵天”(brahmadeva)。

后代“梵”的使用频率逐渐增加,构词数量众多,如:梵王、梵书、梵典、梵音、梵轮、梵土、梵心、梵宇、梵法、梵界等。

此外如“僧、释、塔、刹”等,它们虽来自梵语音译省称,但都属于佛教中常见的概念,因而极易通过构词规律与汉语中的语素构成新词。它们经过“类推”产生的词数量众多,很多已完全融入到汉语词汇中。

(二)梵汉同义(近义)合璧词

支谶译经中还有一类以“双音节”为主的合璧词。它的两个构词成分语义相同或相近。从语序上来说,一般是“梵语音译+汉语语素”的形式。例如:

众僧

……其有因缘见如来者及众僧。为以断弊魔罗网去。 得近弟子缘一觉及佛地。(313,758,2)

“僧”是梵语“僧伽” (Sa?gha)的音译省称。“僧”释为“四人已上之比丘和而为众。”由此可见,“僧”与汉语固有语素“众”语义相近。二者在表示比丘数目时均带有“众多和合”之义,属于近义互补。丁福保《佛学大辞典》 “众僧”条释为:“梵云僧伽。译曰众,众僧为梵汉双举之目。”因而“众僧”属于梵汉近义合璧词。

摩尼珠

若男子、若女人,持摩尼珠著其身上,鬼神即走去。(224,435,3)

“摩尼”,源于梵语“Mani”音译,有时也译为“末尼”。 《玄应音义》 :“摩尼,珠之总名也。”“珠”是汉语原有的词汇,因而“摩尼”与“珠”同义连用,属于“梵汉同义”合璧词。

例1 (2017.烟台中考)图示某生物兴趣小组用金鱼藻设计的实验装置,观察在离不同距离灯光照射下,试管产生的气泡数目,得到的数据如下。综合分析数据,您认为不能得出的规律或观点是( )

菩萨大士

譬有德人行采宝,所望如愿辄得之。菩萨大士亦如是,经中求宝即得佛。(418,915,3)

“菩萨”是梵语“菩提萨埵” (Bodhisattva)的音译略称。“大士” 《佛学大辞典》 释为:“菩萨之通称也。” 它是梵语“ 摩诃萨”(Mahāsattva)的意译形式。在支谶译经中,纯音译词“菩萨摩诃萨”与梵汉合璧词“菩萨大士”均有用例,但是纯音译词更常见一些。但在东汉其他译经中仅出现过“菩萨摩诃萨”的词例,“菩萨大士”并未出现,可见该词是支谶首创。

阿閦如来

阿閦如来行菩萨道行,世世常自见如来无所著等正觉,常修梵行。(313,754,3)

“阿閦”是梵文Ak?obhya的音译形式,它是“如来”名称的一种。“如来”是梵语“多陀阿伽陀” (Tathāgata)的意译形式。 《佛学常见辞汇》释“如来”:佛十号之一,因佛乘真如之道,来成正觉,来三界垂化,故名“如来”。因而,阿閦如来与纯音译形式“阿閦佛”语义相同。相对来说,这二词在支谶译经中出现频率都较高,但在东汉其他译经中均没有出现过,可见是支谶首创。

忏悔

王意乃解,即便下床。遥礼祇洹,归命三尊。忏悔谢过, 尽形竟命。 (《中本起经》196,160,2)

“忏”为梵语“忏摩”(K?amayati)的音译缩略。玄应《一切经音义》:“忏悔……正言叉摩,此云忍。谓容恕我罪也。”(2128,700,3)“忏摩”即为“忍恕、容忍”。而“悔”是汉语语素,《三藏法数》:“梵语忏摩,华言悔过。华梵兼举,故称忏悔。”虽然两个构词语素语义并不相同,但是“请求他人宽恕”进而“悔过”,二者本身就是一个相辅相成的整体,它们可以看作是类义语素。因此“忏悔”也属于“梵汉近义”合璧词。此词在后世佛经中非常多见,现代汉语仍在沿用,几乎看不出佛经词汇的痕迹。

还有一些比较常见的“梵汉同义、近义”合璧词,例如“禅定、魔鬼、僧侣”等。它们在东汉译经中出现较少,但是在后世很常见。程湘清曾提出:“联合式的产生一般不需要经过一个词组凝固的阶段”,[8]而梵汉同义(近义)合璧词中,虽然前一个语素来自于梵语的音译,但抛除它“梵语”的身份,二者从语义上来说是相同或相近的。正是由于这类词符合联合式的特点,因而它们的产生也是比较快的,在合璧词中也具有较强的能产性。

(三)半音译+半意译合璧词

这种类型的“合璧词”比较特殊,它是指在对梵语词进行翻译的过程中,一部分音译出来,另一部分采取意译的方式,然后把二者结合,重新形成一个新的汉语词。[9]这种“合璧词”的构造过程比较复杂,所以数量也很少,支谶译经中共有3例,如:

帝释

三千大千世界中四天王天帝释及憋魔梵三钵,一切皆向阿閦菩萨。(224,471,2)

“帝释”是“忉利天之主”,佛教护法神之一,它在梵语中为“释迦提桓因陀罗(音译)”。“帝释”一词中“释”来源于梵语,它是“释迦”(?akya)的音译缩略形式。而“释迦”是天帝的姓,而“提桓”意译为天,“因陀罗”意译为“帝”,按照表面翻译,梵名可译作“释天帝”,这里是反转了音序变为“帝释”,这是一半音译一半意译而造的合璧词。支谶译经中还出现了“天帝释”,后世佛经还有“帝释天”的形式。

除了上述三种常见的“合璧词”以外,在音译梵语的时候,有时还会采用汉语中语音相似、语义相近的词来对译。也就是说音译的词兼具有“表音”和“表义”的双重功能,这种译法显然更易于理解,不过这种语素数量有限。如:

如东汉支曜《佛说成具光明定意经》中有一例“彼岸”:牵致净处,愿身自归,得到彼岸。(630,451,3)“彼岸”是梵语“波罗”(Pāra)的意译。值得注意的是,“Pāra”音译省称本作“波”,因为彼、波古音相近,后都用“彼”通用。 《汉语大词典》 “彼岸”条释为:“佛家以有生有死的境界为‘此岸’;超脱生死,即涅槃的境界为‘彼岸’。”“彼岸”用于譬喻,生动形象。同时,“彼”本身的语音又与梵语“Pāra”的省称相似,“彼”身兼表音与表义的作用。此词在东汉佛经中只此一例,但后世比较多见,如《心经》注曰:西土俗以设喻诸佛地谓之彼岸。”由此可见,“彼岸”在后世佛经中主要用其喻指义。

[1]罗新璋,陈应年.翻译论集(修订本)[M].商务印书馆,2009:112.

[2]张 烨.支谶译经“构词法”及“造词法”研究[D].吉林大学博士毕业论文,2012:20.

[3]张 烨.支谶译经高频语素及相关语素项研究[J].东疆学刊,2013,(3):37.

[4]梁晓虹.佛教词语的构造与汉语词汇的发展[M].北京:北京语言学院出版社,1994:115.

[5]颜洽茂.佛教语言阐释——中古佛经词汇研究[M].杭州:杭州大学出版社,1997:58.

[6]中国佛教协会.中国佛教[M].北京:知识出版社,1982:530.

[7]邱丽君.论日本文字对汉字的借鉴[J],郑州大学学报,2013,(5):140.

[8]程湘清,两汉汉语研究[M].济南:山东教育出版社,1992:99.

[9]李无未.东亚语言学视阈下的汉语史研究[J].东疆学刊,2013,(4):36.