我国跨境语言发展与安全研究

吴海燕

(昆明理工大学 国际学院,云南·昆明 650093)

一、跨境语言概念

跨境语言又称“跨国语言”,是语言的社会变体之一,是同一民族语言分布在不同国家的语言变体。从狭义而言,跨境语言是地理上接壤的跨两地语言;从广义而言,跨境语言无论是否接壤,但为同一民族语言。[1]跨境语言的产生有较多原因,有的是因战乱迁徙后定居在另一个国家,有的是因为国界变动后成为跨境民族,有的则是因为移民后在一定范围内形成内部社区,仍然保留民族语。

二、我国跨境语言的复杂性

(一)跨境民族数量多

我国跨境语言较多,在55个少数民族中跨境民族就有30个,由于地理因素的特殊性,仅在云南就有16个跨境民族,分别是:壮、傣、布依、哈尼、苗、瑶、彝、景颇、傈僳、拉枯、怒,独龙、阿昌、佤、布朗和德昂。

(二)跨境民族地域情况复杂

我国跨境民族有的是跨两个国家,例如:中国的京语与越南的越语;有的跨两个以上的国家,最为典型的就是苗语。

跨境民族在地域分布上有复杂性,在民族识别上也存在较大的复杂性,我国壮族为“百越”民族演变而来,集中在广西一地,在越南的民族识别中,与中国壮族具有共同来源的则包括了岱、侬、普标、拉基和山斋这5个民族。

(三)同族不同语、同语不同文

从语言的使用方面看,我国的跨境语言还存在有的民族使用一种以上语言的情况,所以,我国跨境民族有30个,但跨境语言达50种。[2]同一民族因为跨境国家的社会人文环境、语言政策因素等影响,形成了具有当地特点的本民族语,这也形成了跨境语言的变体。跨境语言的变体有多种形式,有的变体属于同一语言,例如,韩国语与中国的朝鲜语,在不同的两地,但是属于同一个语言;有的则分化为不同的语言,缅甸的阿卡语与中国的哈尼语,两种语言有着共同的源流,但是在不同社会环境下分化为不同的语言。

跨境分布的同一民族还存在族群内的方言区分,例如中国的朝鲜语分为6种方言,其方言的划分没有以地理分布作为划分标准,而是根据来自朝鲜半岛所在的移民地,所以通常一个朝鲜族地区并存几种方言。中国蒙古语分内蒙古、布里亚特、卫拉特三种方言,其标准语为内蒙古方言察哈尔土语。蒙古国使用蒙古语喀尔喀方言,布里亚特方言和卫拉特方言在俄罗斯和蒙古国属于不同于蒙古语的独立语言。我国蒙古语使用回鹘式蒙古文,蒙古国使用的是基里尔字母蒙古文。

三、我国跨境语言现状及发展影响因素

我国跨境语言的研究起步较晚,此前研究跨境民族更多的是偏重于民族学,人类学、社会学问题,对语言的关注较少,最早的研究成果为1993年出版的我国第一部多语种跨境语言研究专著《跨境语言研究》,书中对傣、壮、布依等语言的跨境特点进行了探索研究,直至2006年,国家将“跨境语言研究”列入了重点招标项目,跨境语言研究得到了充分的重视。2006年众多学者陆续出版了6部跨境语言系列研究专著。至今各类相关研究论文达70余篇。

(一)我国跨境语言保持与转用

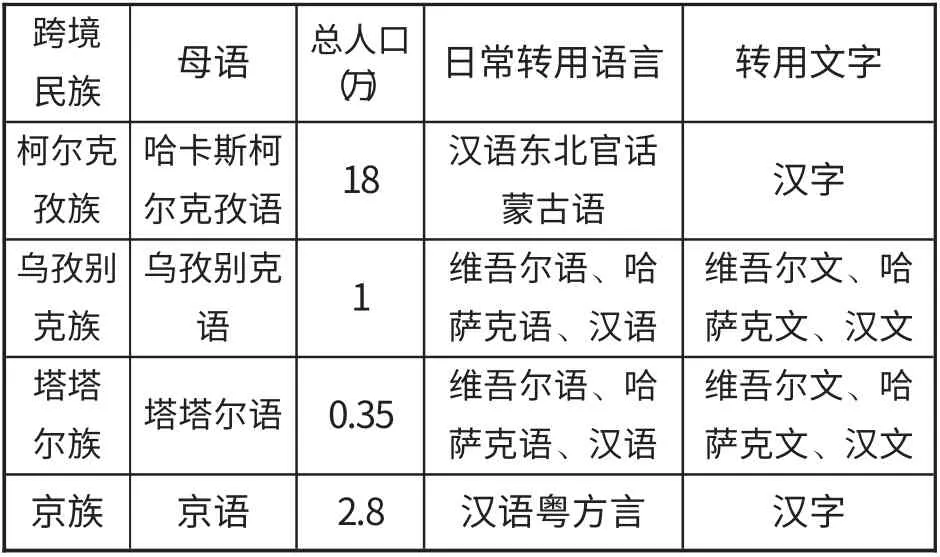

周庆生对我国33个跨境民族语言进行了统计,以跨境语言功能的强弱和使用人口的多少为两条标准,将33种跨境语言分为了5类:(1)内弱外强;(2)内大外大;(3)内大外小;(4)内小外大;(5)内小外小。在第一类、第四类和第五类中,我国境内人口较少,跨境语言功能也较弱,人口少于1万,主要是柯尔克孜语、乌孜别克语、塔吉克语、京语、俄罗斯语、载瓦语、浪速语、勒期语、塔塔尔语、德昂语、珞巴语、阿昌语、鄂温克语、门巴语、怒语、独龙语、鄂伦春语、仡佬语、赫哲语。[3]

?

转用多为民族人口数量少,又多为与其他民族杂居,受到外部环境的影响,在日常交流和经济来往的过程中,使用母语的人数随之减少,如京族,人口相对较少,只有2.8万人,但约有2千人已经转用当地汉语粤方言,随着经济贸易等因素的不断的影响同化,转用了人口较多的民族语言和文字。

(二)跨境语言发展的影响因素

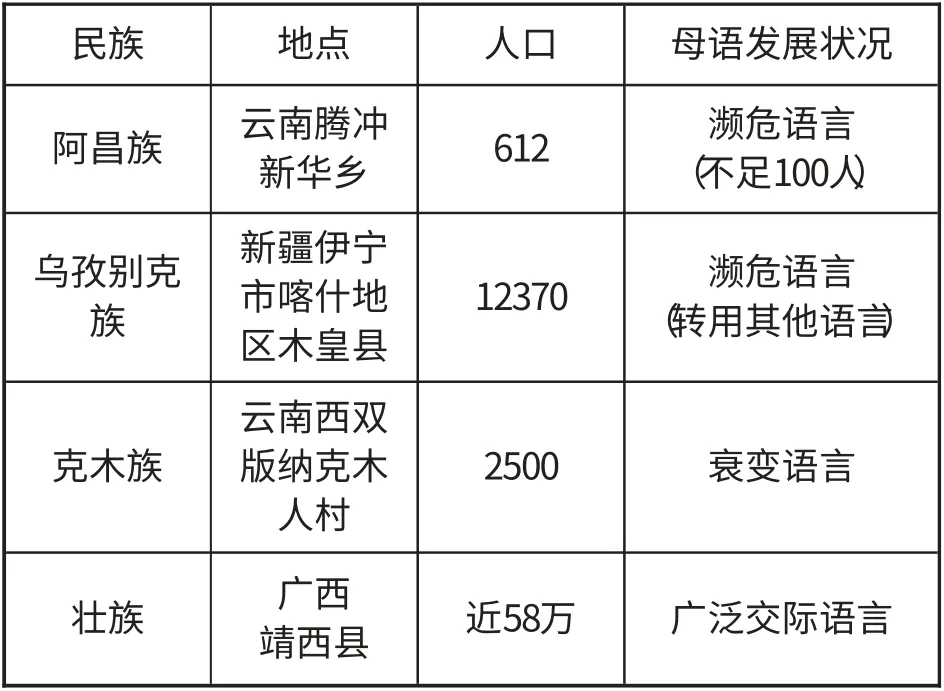

在对跨境语言研究中,我们以濒危语言、衰变语言及广泛交际语言的对比分析影响跨境语言发展的因素。

?

阿昌族与乌孜别克族语言都已是濒危语言,阿昌族语言濒危的因素主要是当地阿昌族人口所占比例较少,汉族人口居多,导致阿昌族汉化程度高,汉族与阿昌族通婚较为普遍,学校教育为汉语单语教学。[4]乌孜别克族则已经基本不使用母语,丧失了日常工作学习及生活中的交际功能,甚至已经基本失去家庭内部语言的地位。导致这样结果的因素主要是:乌孜别克族人口少,与当地维吾尔族、哈萨克族杂居,没有聚居居民点,居住格局基本为杂居和散居,族际婚姻多。[5]我国境内克木人与老挝北部克木人相邻,境内人口少,但境外人口达60万,因为地域接壤,所以互通婚姻,境内外民族认同感较强,在克木人生活的西双版纳杂居着13个少数民族,形成了小聚居大杂居的环境,克木人易于成为双语或多语人,随着社会生活领域的扩大,强势民族影响,克木语逐步由稳定走向衰变。[6]壮族是我国民族聚居程度相对较高的民族,壮语作为主要交流工具涉及社会生活的方方面面,完好地保持了家庭内部语言的地位,学校教学语言为汉语,但课下交流语言还是为壮语,媒体广播语言也多使用壮语,方言间差异比较小,可以互相通话,同时壮语也是与越南边民的主要交际语言,沟通基本上无障碍。[7]

通过以上四种典型跨境语言的分析,我们看到影响跨境语言发展的因素主要有以下7个方面:

1.人口数量

人口数量是一种语言保持和发展的重要因素,语言使用者数量较少必然导致交际功能较弱,但要通过快速增加本族人口来保持母语的生命力并非短期能实现。

2.居住格局

大部分濒危语言都与本民族的居住格局有关,杂居或散居都弱化了本民族语言使用的功能,减少了母语使用率,并不得不接受杂居中其他语言的冲击,尤其是主体民族语言的影响,日常生活、经济贸易、教学沟通、媒体传播等方面都会受到周围其他民族语言的影响。

3.与当地主体民族通婚情况

因为居住格局外部影响,族际通婚会极大地影响后一代的母语选择及母语使用,尤其是与当地主体民族通婚,必然会导致后一代选择主体民族语言作为自己的母语,并逐步在家庭中丧失母语生存条件。

4.家庭内部语言地位

人们往往可以通过家庭内部语言来预测一门语言衰退的进度,家庭内部语言是一门语言保持发展的最后一个场所,家庭中的长辈在家庭中的影响力是一门语言是否能在家庭中保持内部语言地位的关键因素,长辈具有较强的影响力并强制要求家庭中使用母语,即使外部环境对母语生存有较大的干扰,一种语言也会延缓衰退的速度。反之,一旦连家庭内部语言选择都摒弃了母语,那么这将加速这种语言的快速衰退,直至濒危消亡。

5.境外同族人口数量

有的语言虽然在境内使用人口不多,但是境外同民族人口较多则无形当中增强了民族认同感,对本民族的传统文化、风俗习惯、语言文字有较强的认同感和归属感。

6.双语或多语能力的增强

在多语环境下,部分民族开始转用其他语言,尤其是主体民族语言,而有的则选择双语或多语,尤其是杂居或散居格局中的民族,双语或多语可以做到语言功能的互补,但双语或多语的状况并不一定能很好地保持本民族语。同时,双语人口的低龄化会导致本民族语的不稳定,并随之慢慢衰退。

7.与境外同族语言沟通情况

同源民族在不同国家的称呼和发展演变都会受到当地主体语言的影响,人们最为直观的民族分辨标准就是使用语言进行分辨,若语言不相通则不是同一民族,有的语言无文字,虽有不同方言的区别,但境内外可以较好地沟通,语言使用者会主动认同语言沟通基本无障碍的民族为同一民族身份。

越南的侬语与中国的壮语南部方言的一些土语基本相通,越南泰语与中国的傣语十分接近,泰国傈僳语与我国的傈僳语标准音有显著的差异,但对比整个声韵系统,大部分音位相互对应,部分词语存在语音差异,但对应关系有规可循,两国傈僳族交流无太大语言障碍。各族相互之间都认可为同源民族。

四、跨境民族语言安全

随着全球化的发展,国际竞争愈加激烈,任何一个国家的发展都需要以强大的语言能力作支撑,尤其是当下信息化高速发展,世界各国语言发展呈现多语化,而对于民族语言的保持与发展则需要单语化环境的保护和支持,跨境民族语言在这样一个环境下如何平衡全球化发展与民族语保持的和谐关系?如何保证语言内部和外部的安全?

(一)语言内部安全

语言自身内部要素的保持与发展,会受到外界的影响,从而呈现出语言接触带来的语言变体与演化,语言内部演变体现在语音、词汇、语法、文字等方面。对于跨境语言而言,同源语言在不同的国家受到不同的当地主体民族语言的影响,同时也会受到不同的文化习俗等影响,在语音、词汇、语法、文字方面都会受到影响,形成新的语言变体,影响较大的甚至导致同源语言分化为两种不同的语言,从而呈现出同源同族但无法沟通的状况。

越南的侬族是由中国广西、云南等地的壮族迁入越南而形成的跨境民族,尽管岱侬语受到越南语影响,但岱侬语与越南语的语音系统有很高的相似性,反而这样的语音系统相似性有利于岱侬语保持了自己的部分声母韵母未被同化,与我国境内的壮语保持了一致,相互之间通话没有障碍,也很好地保持了壮语内部的安全发展。

我国苗语跨境国家较多,分布在越南、老挝、泰国、缅甸、美国、法国、德国、澳大利亚等国,在不同的国家受到不同的文化、政治、经济、地理等因素的影响,相互之间苗语交流已经存在较大的障碍,在词汇上体现了较大的差异,国外的苗语在词法和句法上更为趋同于英语。

(二)语言演化生态安全

语言在演化和重构的过程中,存在着较多的生态因素,影响着语言的活力,也包括了语言的濒危性。[8]语言演化的生态环境分为内在生态与外在生态,内在生态是语言系统各语言单位和规则相互共存现象背后的本质,外在生态则是语言生存中的社会经济环境以及不同的使用者群体之间的权利关系。

从外在生态方面看,语言接触引发语言演变的原因在于说话者交流系统中的竞争和选择,以及说话者之间为了满足新的交流需求而进行的相互适应和调整,语言使用个体对语言的选择,对语言特征的过滤往往会带有个人的意愿,会有意地模仿或区别于某些说话者,表明自己的身份。跨境语言所面临的语言演化必然会受到语言使用者在多种语言中的选择影响,而使用者的选择的意愿将会决定语言演化的方向,为此在语言生态环境中,语言政策如何左右使用者的选择意愿也成为一个重要的影响因素。

1.语言使用建构认同

人们在实践中往往会通过语言的使用来建构自己的认同。我国的京族是人口较少的民族,广西东兴市沿海一带的京族从16世纪开始陆续从越南的涂山、春花、宜安、瑞溪等地迁入我国境内,作为一个世居族群,其社会地位与族群文化得到当地汉族的尊重,同时京语也受到了汉语的影响产生了一定的变异,但是随着边境贸易的发展,海村京族开始重视越南语的学习,同时他们认为学习越南语可以传承京族的传统文化,增强海村京族人的族群意识。喃字是在汉字的基础上创造出来的方块文字,曾在越南广泛使用,而在海村能够使用和熟悉喃字的京族人很少,但是由于喃字被认为是“只有京族人才会”,因此在海村被认为是京族传统文化的象征之一。[9]我们看到,在语言文字选择的过程中,族群认同已经超越了国家认同。尤其是对于那些人口较少,处于弱势竞争的民族,人们更愿意通过语言互通性来寻找到自己的族群归属,若汉语对这些境内的弱势语言进行强制同化,将会导致其到境外寻求族群归属,对民族稳定与和谐共处产生不利因素。

2.语言多样性与跨境语言的地位保持

同质化并非是一个健康的生态环境,物种的多样性才能保证生态的平衡和健康发展,对于语言生态环境也如此,只有保持语言的多样性,才能保证各语言的平衡发展,才能保证各民族间的和平共处。

语言不仅仅是一种交际工具,它包含了所属民族的文化认知、思维方式、价值观念、社会经济等内容,一种语言的消失就是人类一种文明的消失,这是研究者们的共识,阿昌族分布在我国德宏龙陵县与缅甸北部地区,在我国境内长期与傣、汉、景颇等民族杂居,不少人兼通傣语与汉语,阿昌语没有自己的文字,文化通过口口相传得以传承,现在其母语正在转用,在缅甸也为非通用语,随着经济发展和现代化程度的加深,阿昌语将会逐步走向消失。这种语言所承载的文化也将消失。

3.语言政治安全

语言在国家安全领域中成为一个不可忽视的要素。近年来,越来越多的语言矛盾引起的社会问题不断凸显,各国不断提升国家语言战略,构筑国家安全的语言保障体系成为当今各国发展亟待解决的问题。乌克兰的语言政策引发了严重的族群对立问题,加剧了社会动荡。德国民族主义者曾宣称荷兰语是德语的一个分支,所以荷兰是德意志民族的一部分。黄行(2014)认为我国跨境民族语言的地位和活力总体上低于境外相同民族语言,我国民族语言对相同的境外语言影响甚微,有些甚至可能受到境外同一民族的歧视和偏见;反之,我国的一些少数民族在语言态度上会有意无意地更加认同国外的同一民族语言,例如国内民族地区民族语言广播电视媒体普遍趋同境外语言的语音语体风格。

(1)跨境语言境内外交际与民族认同

跨境语言因受所在国家的共同语、文化、经济等因素的影响,往往会产生语言的变异,变异程度的大小会受到跨境时间、两国关系、两国居民交往频度等因素的影响,变异程度较大则会影响同民族境内外双方的交流,同源民族间的交流会因为语言的差异逐步降低交往频率,民族认同度会随之降低,差异过大甚至会导致民族隔阂的产生。我国跨境语言种类达50余种,在这些语言中有必要关注境外语言的变异情况,同时关注境外活力较强的语言对我国境内同族语言的影响,确保境内语言的安全发展。

第一,语言相通与身份认同

我国勐腊和景洪两地都有克木人,但因为缺少交流,直至20世纪90年代西双版纳傣族自治州举行了民族文艺汇演活动,两地克木人得以有机会见面来往,因为双方语言相通,彼此的民族身份快速得以认同,我们从这个案例中可以看到,语言相通是各民族人民最直接的身份认同标志,所以同源民族间得以相互认同需要建立在语言相通的基础之上。

第二,语言要素变异程度与民族认同

越南的侬语和泰语受到共同语的影响,发生了变异,吸收了越南语的浊音b和浊音d,而汉语没有浊音,作为中国的共同语对壮语和傣语的影响不会产生浊音;在借词和造词方面,越南侬语和泰语更多来自越语,中国的壮语和傣语更多借用汉语词汇;在语法方面,变异程度较小,语法方面的影响不明显,这与我国壮侗语言的语法结构与越语比较接近有关;文字变异,历史上越南岱族侬族与中国壮族都曾使用过借用汉字或汉字的偏旁构造而成的方块文字,1961年,越南政府审议批准推行了拉丁岱-侬文。虽然在语音、词汇方面境内外同族语有所变异,但语法变异程度较低,对交际产生的阻碍度较低,为此并不影响民族身份认同,另外一方面,文字系统的变异,我国跨境民族的文字体系的差异远远大于语言差异,境外拉丁字母化程度较高,我国在20世纪50年代为十几个少数民族创制文字,但没有得到较好的推行,境外同民族的文字易于对我国境内民族文字产生影响。

(2)跨境语言的经济价值与政治价值

我国跨境民族多呈现出双语或多语并用状况,而在并行使用的双语或多语之间存在着语言互补与竞争,有必要考虑到语言的经济价值、政治价值等多方面因素来保护语言安全,对于一个社会团体来说,任何两种语言都不可能在使用领域上完全重叠,我们需要结合语言功能划分来开展语言保护。

壮族在我国跨境语言中是人口最多也最具活力,我国广西壮族自治区与其他民族地区一样,实施了双语教学,但是在具体的实施过程中形成了壮族自治区“以壮促汉”的双语教育指导思想,壮语成为学习汉语的过渡语,学校双语教育的最终目标是要达到汉语学习,这偏离了双语教育“壮汉兼通”的终极目标,其原因与汉语的经济价值有关,为了经贸生意的合作与拓展,社会信息的获取,壮族人自然选择了共同语汉语,但作为跨境语,我们要看到壮语与越南的岱、侬语可以互通,两国同民族因为语言相通也有较多来往和交流,保持了良好的边境关系,促进了双方的经贸合作,如果壮语在我国逐渐萎缩,导致的结果是同源民族间的交往减少、民族认同度降低、民族隔阂的产生。为此,我们需要重视壮语的经济价值和政治价值,需要对壮语这样较有影响力的语言提升其语言地位,促进语言活力。

[1]戴庆厦,乔 翔,邓凤民.论跨境语言研究的理论与方法[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2009,(5).

[2]黄 行,许 峰.我国与周边国家跨境语言的语言规划研究[J].语言文字应用2014,(5).

[3]周庆生.中国跨境少数民族语言类型[J].文化学刊,2014,(5).

[4]张美安.腾冲新华乡阿昌族语使用情况及保护措施[J].文艺生活,2014,(11).

[5]阿达来提.中国乌孜别克族语言使用现状研究[D].中央民族大学2013.

[6]张 宁.克木语使用状况调查研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2011,(9).

[7]吴小奕.跨境壮语研究[D].华中科技大学,2005.

[8](美)萨利科科·S.穆夫温.语言演化生态学[M].北京:商务印书馆,2012.

[9]吕俊彪.族群认同的血缘性重建-以海村京族人为例[J].广西民族研究,2005.