西部民族地区企业水污染治理监管的博弈分析

孙 晗

(中南财经政法大学 会计学院,湖北·武汉 430073)

一、引言

西部少数民族地区历史上是一个工业发展缓慢的落后地区,2001年我国提出了西部大开发战略,西部大开发战略给我国西部民族地区带来了经济持续快速增长的同时,也带来了严重的环境污染和生态破坏问题,水环境污染、水土流失、土地沙漠化加剧等问题频频出现。例如,2007年12月黔南州独山县三利公司车间擅自违法排污,造成独山县麻球河及下游三都县都柳江水体砷超标,导致独山县多人砷中毒,沿河群众生活用水困难。黔南州废水排放对黔东南州清水江和重安江水系造成严重影响,使得重安江水质长年劣于V类[1];黔西南万峰湖受工业、农业、畜禽养殖等污染的影响,水体富营养化程度日趋严重,水葫芦、水浮莲等有害生物的滋生。企业生产污染、城镇生活污染和农村面源污染是水环境污染三大来源,其中最大的污染源是企业经营活动排放的污水,因此加强企业水污染治理监管是政府环保工作的重心。然而近些年频繁发生的重大水污染事故,不由让人怀疑西部民族地区对企业排污和治理的监管是否有效,迫切需要重新审视西部民族地区企业水污染治理的各方利益博弈。本文从水污染治理利益相关者角度,构建了地方政府—企业和企业—社区民众两个层面的混合战略博弈分析模型,解析政府、企业和公众三方在企业水污染治理中的决策和结果,为加强民族地区企业水环境监管提供借鉴。

二、企业水污染治理利益相关者行为分析

考虑到企业水污染的影响程度和水污染治理监督的效果,本文将水污染治理利益相关者设定为地方政府、企业和当地公众三方,其他方面暂不纳入本文的探讨范围。

西部少数民族地区的工业以重化工业为主,如以煤炭为基础的电力工业和以铝、磷开采为主的原材料工业[2],这些工业具有高投入、高消耗和高污染的特点。这些工业企业的生产过程产生了大量的废水,造成了严重的水环境污染。企业是“理性经济人”,目标是实现利润最大化,因此必然最大可能地降低成本。《水污染防治法》规定,企业向水体排放污染物的,按照国家规定缴纳排污费;超过污染物排放标准的,按照规定缴纳超标准排污费;企业应当向环保部门申报登记拥有的水污染物处理设施,保持水污染物处理设施正常使用。在市场机制下,企业如果只考虑水污染治理的短期成本,一般不愿意投资建设动辄几十万元甚至上百万元的污水处理设施,也不愿承担成污水处理设施建成后高昂的运行成本(包括原材料、人工、折旧费和管理费用等),即使建成的污水处理设施也没有正常运行。我国现阶段相关法律对违规排污企业处罚较低[3],与非法排污获得的超额收益相比,违规罚款对于企业来说不过是“九牛一毛”,难以真正对其起到威慑作用。“守法成本高,违法成本低”使一些企业抱着侥幸心理,减少污染治理投资、大肆违法排污,造成水环境污染日益严重。

西部地区地方政府高度关注水环境保护,制定了一系列法律法规、政策、规划和标准,例如,《贵州省饮用水水源环境保护办法》、《贵州省地下水污染防治规划(2012-2020年)》、《贵州省一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(DB52/865-2013)》、《贵州省清水江流域环境保护规划》等。地方政府和中央政府都承担企业水污染治理监管职责,但二者的利益目标有时并不一致。中央政府的法律职能地位决定了自身利益在很大程度上与社会公众利益趋同,相比于地方政府,中央政府更能站在全局和长远的角度,制定并严格实施环保法律法规,推动地方政府和企业加大环保投入[4],加强水环境污染治理。地方政府是企业水污染治理的最直接、最主要的监管者,但其同时承担发展本地区经济和保障公众利益的职责。西部民族地区目前正处于工业化的初期阶段,地区经济发展落后,人们消费和生活水平低下。为了追求经济发展、人民生活水平的提高,地方政府大力引进外部投资,引进外资有助于解决地区劳动力就业问题、增加政府财政收入和提高政府官员执政业绩[5]。地方政府和企业在利益上的一致性可能导致政府对企业实行“地方保护主义”,降低企业投资准入门槛,放松对企业污染治理监督和管理。一些地方政府不但不支持环保部门对企业排污依法征收排污费和实施行政处罚,反而替污染企业说情,甚至采取行政干预,使环境部门的行政处罚书成为一纸空文。

社区公众既是企业排污行为直接受害者,也是企业排污与治污的监督力量。社区倡导企业主动对自身造成的环境污染进行治理,然而以实现利润最大化为目标的企业不会主动进行污染治理,因此通过公众监督迫使企业治理污染是一种被动的做法。社区公众发现企业违规排污时,可以向有关部门举报,有关部门依据公众提供的线索,依法对违规企业进行行政处罚,同时给予公众一定奖励。企业违规行为的曝光导致企业社会形象和市场竞争力下降,造成企业经济利益损失。西部民族地区人们的文化素质和环保意识普遍不高,其相对落后的生态价值观念依然盛行[6],追求工作稳定和收入增加使得很多民众对企业污染行为采取“事不关己、高高挂起”的态度。公众对企业违规排污的漠视导致企业违规行为更加不能及时被发现,公众自身也需要承受企业污染造成的环境损失,例如将来为修复由企业违规排污造成的环境污染所付出的代价。

三、企业水污染治理监管的博弈分析

本文构建了地方政府和企业以及社区公众与企业两个层面的混合战略博弈模型。在混合战略混合策略下,参与人的收益取决于其他参与人的战略,并以某种概率分布随机选择不同的行动。

(一)模型假设

假设一:博弈参与者是企业、地方政府和社区公众。企业的策略集合是:企业按照相关法律法规规定进行水污染治理,达标排放;不进行水污染治理,违规排放。地方政府策略集合是:对企业进行水污染治理监督,发现企业违规行为;不对企业监管。社区公众的策略集合是:积极参与企业水污染治理监督,发现企业违规行为;不参与企业污染治理监督。

假设二:企业进行水污染治理,达标排放所获得的经营利润R1,企业不进行水污染治理投资,违规排污获得的经营利润R2,水污染治理需要投入成本,而治理的直接经济利益在短期内不明显,故企业进行水污染治理的经营利润小于不治理的经营利润(R1fflt;R2)。

假设三:企业未治理污染获得超额经营后(R1-R2),地方政府因此获得的税收增加S1。

假设四:企业积极治污给社会带来的环境收益F,企业未治理污染对公众造成的环境损失L,企业因积极实施水污染治理而获得的税收优惠或政府补贴T。

假设五:地方政府对企业污染治理进行监督的成本C(监管部门工作经费、检查设备支出等),对发现的违规排放的企业进行的处罚P1。中央政府对地方政府进行监督,发现地方政府不积极实施监管进行处罚P2(表现为中央对地方环保投资专项转移支付、技术支持、产业结构调整政策支持等方面的减少)。

假设六:公众对企业污染治理进行监督的成本为E,公众举报违规排污企业获得的奖励M,企业因有效治理污染而获得良好社会声誉所增加的收益Re1,企业因违规行为被公众发现后社会形象下降带来的损失Re2。

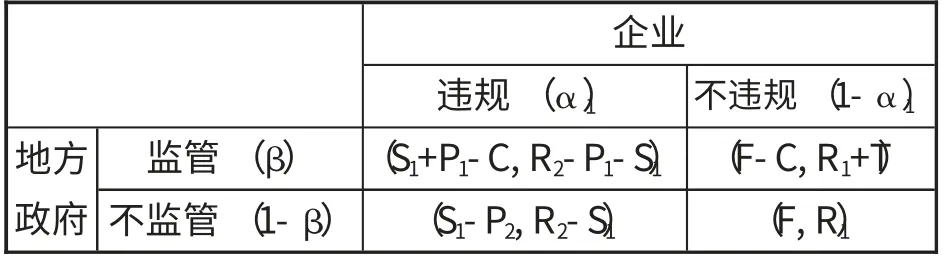

(二)企业与地方政府之间的博弈

假定企业违规的概率是α1,政府监管的概率是β,采用支付等值法求解混合战略模型

?

地方政府监督和不监督的收益分别为:

地方政府要达到收益最大化,令

同理,企业违规和不违规的收益分别为:

企业达到利益最大化,令

地方政府与企业博弈的均衡结果为:

由(1)式,均衡条件下,当企业违规的概率时,政府监管的收益大于不监管收益,政府最优选择是监管;若,政府监管的收益小于不监管收益,政府最优选择是不监管,若,政府监管与否的收益没有差别,随机选择是否监管。进一步分析,由(1)式中最优解可知,政府监管概率取决于政府监督成本C、对违规企业的处罚P1以及中央政府对地方政府不作为的处罚P2。降低地方政府监督成本,加大对违规企业的处罚力度以及增加对地方政府不作为的处罚力度,可以提高地方政府对企业的监管概率。

由(2)式,均衡条件下,当政府监管的概率时,企业违规的收益小于不违规收益,企业的最优选择是不违规,若时,企业违规的收益大于不违规收益,企业的最优选择是违规,若,企业违规和不违规收益没有差别,随机选择是否违规。进一步分析,由(2)式,最优解,企业违规概率取决于企业违规比不违规多获得的经营利润R2-R1、违规时多交的税收S1、违规受到的处罚P1以及不违规获得的税收优惠及财政补贴T。提高企业违规多交的税收、加大对违规企业处罚力度、提高对不违规企业的税收优惠和财政补贴以及缩小企业违规与不违规的经营利润差额,企业违规概率降低,更愿意配合环保部门治理污染,这时政府出于减少工作量的考虑选择不监管。

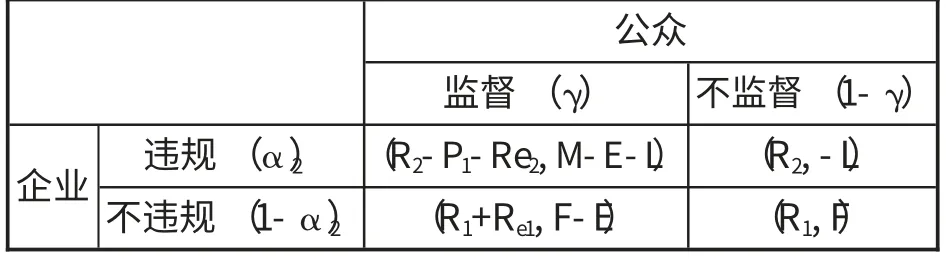

(二)企业与社区民众的博弈分析

假定企业违规的概率是α2,公众监督的概率是γ

?

公众监督和不监督的收益分别为

公众要达到收益最大化,令Vrp1=Vrp2

同理,企业违规和不违规的收益分别为

企业要达到收益最大化,令Vco1=Vco2

地方政府与企业的混合战略纳什均衡结果为:

由(3)式,均衡条件下,当企业违规的概率时,公众监督的收益大于不监督收益,公众最优选择是监督;若,公众监督的收益小于不监督收益,公众最优选择是不监管,若,公众监督与否的收益没有差别,随机选择是否监督。进一步分析,由(3)式,最优解,公众监督的概率取决于公众监督成本E以及因举报企业违规而获得的收益增加M。降低公众监督成本,增加公众举报企业违规而获得的收益,可以提高公众对企业监督的概率。

由(4)式,均衡条件下,当公众监管的概率时,企业违规的收益小于不违规收益,企业的最优选择是不违规,若时,企业违规的收益大于不违规收益,企业的最优选择是违规,若,企业违规和不违规收益没有差别,随机选择是否违规。进一步分析,由(2)式,最优解,企业违规概率取决于企业违规比不违规多获得的经营利润(R2-R1)和两种情况下的声誉(Re1+Re2)、违规受到的行政处罚P1。加大对违规企业处罚力度、缩小违规与不违规企业经营利润的差额以及增加公众对企业的关注,企业违规概率降低,更愿意主动治污。

四、结论与启示

地方政府和企业博弈均衡结果表明:(一)企业是否进行水污染治理取决于地方政府的环境监管选择。西部民族地区企业大多数缺乏治理水污染的积极性,因此政府应提高对企业的环保财政补贴和税收优惠,提高企业治污污染的积极性。另外,我国对企业违规排污的处罚过低,难以对企业形成有效的约束,因此政府要加大对违规企业处罚力度、丰富处罚方式,例如,可以通过诚信机制进行制裁,甚至动用刑事手段,对违规企业形成威慑,迫使企业遵守法律法规。(二)地方政府是否严格履行监管职责主要取决于地方政府的环保监管成本和中央政府对地方政府监督不力的处罚力度。为提高西部民族地区地方政府的监管效率、降低监管成本,中央政府需要完善环境法律法规、制度和标准,使地方政府环保工作有法可依。另外,缺乏完善的“问责机制”也是水污染问题“屡治屡犯”的重要原因,中央政府要完善环保责任追究制,加大对民族地区地方政府监管失职的处罚。

公众和企业博弈均衡结果表明:(一)降低公众监督成本,增加公众因举报企业违规而获得的收益,可以提高公众对企业监督的可能性。当前民族地区公众参与水污染监督缺乏权威的、具体的、可操作的法律法规和流程,检举揭发企业违规排污行为不仅很容易受到企业打击报复,而且举报得到的奖励微乎其微,因此我国应健全民族地区公众环保举报、处理机制,制造良好的社会舆论氛围,增加公众举报奖励、减少举报成本,提高公众参与企业水污染治理监督的积极性。(二)民族地区公众对企业关注越多,企业因违规排污被曝光带来的声誉损失也会越大,有利于减少企业的侥幸行为。

[1]吕永鹏,车 越,赵 军,张明成,万云峰,吕世会.贵州省黔东南苗族侗族自治州水资源可持续利用策略[J].自然资源学报,2009,(6).

[2]赵 曦,丁如曦.资源诅咒与中国西部民族地区资源开发机制设计[J].西南民族大学学报,2014,(12).

[3]王 卫.环境保护过程中的博弈及对策分析[J].环境保护科学,2008,(6).

[4]荀 荣.实施节能减排政策中政府间的博弈分析[J].现代商贸工业,2008,(12).

[5]安志蓉,丁慧平,侯海玮.环境绩效利益相关者的博弈分析及策略研究[J].经济问题探索,2013,(3).

[6]单晓娅,高琳琳,王 翠.贵州少数民族地区工业化与生态文明协调发展研究[J].贵州民族研究,2014,(2).