清代韩江渡口的发展及内部差异

李 坚

(韩山师范学院潮学研究院,广东潮州 521041)

在中国传统社会里,水道渡口对于地方社会而言有着不可估量的重要作用,它既是民众出行的重要途径,也是商业贸易发展的必要设施。长期以来,学界对渡口的研究仍主要停留在政治史、交通史视域下。①代表性研究成果有《广东航运史》(叶显恩、谭棣华、罗一星:《广东航运史(古代部分)》,人民交通出版社1989年,第166-246页),内容涉及清代广东地区的水运管理机构及管理制度、船户、船只管理、渡口管理等方面;曹家齐的《宋代关津管理制度初探》中对宋代的津渡有论述(《西南师范大学学报》(哲学社会科学版),1999年第2期,第130-133页);蒋祖缘的《明代广东水陆交通建设及对商贸发展的作用》(《广东史志》2001年第3期,第5-6页)一文部分内容对明代广东的渡口有论述。实际上,地方渡口往往承载着丰富的社会文化意涵,其创建、管理、发展往往与地方社会的具体历史情境密切相关。此外,渡口与地方社会阶层之间的关系、渡口与渡口之间的关系等论题,都有待进一步的研究。近年来,随着区域史研究的深入,对于渡口与地方社会的联系,逐渐引起重视。②如吴琦对于湖北渡口的研究,重视作为渡口创建者的地方士绅的社会活动(《清代湖北津渡及其运营管理》,《江汉论坛》2008年第1期,第83-89页);孙丽娟论文《清代商业社会的规则与秩序》中相关章节,涉及陕西安康县汉水流域河段渡口及水上运输,考察该地区的运河习惯法的产生及其法律效力(华中师范大学博士学位论文,2003年,第125-148 页);衷海燕将渡口作为考量各种社会力量之间角逐的社会空间(《清代广东的码头纠纷与公共秩序》,《华南农业大学学报》(社会科学版),2009年第3期,第98-103页)。以上都不失为对渡口深入研究的尝试。

韩江作为维系粤闽赣三省交界区域的纽带,它的存在对三地之间的物资流通、文化交流起到重要的作用。近年来,关于韩江流域族群之间的互动关系,成为地方史研究的一个热点。③重要者如陈春声《论1640—1940年韩江流域民众“客家观念”的演变》,《客家研究辑刊》2006年第2期;宋德剑《民间文化与乡土社会——粤东丰顺县族群关系研究》,花城出版社2002年出版;夏远鸣《明末以降韩江流域山区开发与族群关系演变》,《客家研究辑刊》2011年第2期。其背后的关怀,反映了研究者对韩江流域地域社会建构的努力探求。

笔者选取清代广东东部潮州府境内韩江流域的渡口为研究对象,讨论渡口的营建及发展,以便有助于进一步理解传统时期渡口在地方社会的作用及意义。

一、清代韩江渡口的发展

清代是韩江渡口发展的重要时期,尤其是在康熙中后期“禁海令”废除后,韩江渡口数量大幅增加。根据现存的地方志统计,韩江中下游的大埔、丰顺、海阳及澄海四县境内的渡口,清代初期共计44 处。①据清顺治十八年(1661)所修《潮州府志》统计,海阳县有渡口12处,大埔、澄海县各有渡口16处,合计44处。因丰顺县为乾隆三年(1738)设立,在清初韩江流域该河段的渡口分属海阳及大埔县,不影响统计结果。参见:吴颖《潮州府志》卷1《水利考》,潮州市地方志办公室编印,第47页;葛曙《丰顺县志》卷1《疆舆志》,同治四年补刻本。乾隆时期(1736~1795)韩江渡口数量翻了一番,增至102 处(具体渡口分布情况见表1、表2、表3、表4)。②乾隆二十七年(1762)官修潮州府志统计四县渡口共计80处(周硕勋:《潮州府志》卷19《津梁》,潮州市地方志办公室2001年编印,第274-287页),这一数据是在舍弃一些私渡及小渡口后的统计结果。若单独对四个县的渡口进行统计,则数据会有所不同。如乾隆二十九年(1764)《澄海县志》统计境内渡口41处,而大埔县在康熙二十五年(1686)渡口已达到32 处,至乾隆二十七年更是达到46 处(金廷烈:《澄海县志》卷之七《津梁》,抄本;宋嗣京:《埔阳志》卷1《地纪》,广东历代方志集成,第306-308页)。嘉庆时期(1796~1820)韩江渡口增至122处。③道光二年(1822)的《广东通志》统计四县渡口94 处(阮元:《广东通志》卷155《建置略三十一·津梁三》,续修四库全书本,第357-367 页),这一数据统计的问题与乾隆《潮州府志》类似。嘉庆九年(1805)大埔渡口61处,嘉庆二十年(1815)澄海渡口43处。即便海阳、丰顺的渡口没有增加(分别为7处与11处),该时期四个县渡口数也至少在122处(洪先焘、白书田《大埔县志》卷3《城池志》,广东历代方志集成,第40-43页)。

显而易见,18世纪是韩江渡口发展的重要时期,而其之所以如此快速发展,有几个方面必须提及。就整个广东地区而言,清政府在17世纪后期相继平定了三藩之乱、收复台湾,使得长期以来动荡不安的地方社会得以相对安定。与此相关的,是随之而来的政府在农业生产、手工业及商业贸易等方面推行了一系列的旨在恢复社会经济的措施。这当中,影响较大的莫过于“禁海令”的废除以及随之而来的开海贸易。

政治上的稳定以及经济举措的相继推广,这两个完成于17 世纪末期的历史事件成为18 世纪韩江渡口发展的重要外部条件。

另一方面,韩江航运业及水上贸易的繁盛,直接刺激了区域内部的资源竞争。韩江沿线的宗族、乡绅势力利用便利的水道条件,通过修建渡口,使自己在水上运输以及商业贸易当中处于有利地位,甚至通过宗族之间的合作共同控制河道的商业贸易市场,从而掌握地方的经济命脉。如宋德剑关于清代丰顺留隍镇九河村陆氏宗族的个案研究显示,陆氏宗族控制了通往韩江河道的竹木贸易,通过联合留隍镇的其他江、李两个宗族组成的宗族联盟垄断了留隍的商品市场。[1]

因此,在18 世纪,我们看到了一些集交通、商业及市场为一体的区域性的大渡口出现,如大埔的三河渡,位于大埔三河地区,此处为梅江及汀江及韩江的交汇处,是粤闽赣三地物资及交通往来的孔道。“三河地接闽广,盖水陆之冲,而埔之雄镇也。埔地窄民贫,倚坝市为衣食之源”。[2]305由于其作为商贸中心的意义,三河的居民自发筹建了渡口及渡船十艘,[2]306共同维持渡口及市场的运作。三河坝市“舟楫辐辏,贸易者为浮店星布洲浒,凡鱼盐布粟器用百货悉备。春水泛溢,洲浒湮渡,乃撤浮店登岸,高铺贸易,水落,洲出如前。冬月百货尤聚焉”。[2]305

潮州城外的广济渡及意溪渡,也是韩江大渡口之一。尤其是广济渡,处于潮州东西及南北交通孔道上,地理位置十分优越。以广济桥为分界线,分为上河与下河两个运输及商业贸易区域。上河为韩江上游方向的大埔、兴宁、丰顺等处船只与潮州的货运往来区,下河为韩江下游等县船只与潮州的往来区。

意溪渡则是韩江航线上杉、竹木贸易及转运中心,韩江上游粤闽赣边盛产杉木、竹子的各州县,包括福建的汀州地区、江西的赣州地区及广东的梅州等地,杉、竹木源源不断地运至这里,再经由本地商人转售至乡村市场以及海关口岸。

此外,也有集内河及海上贸易为一体的大型海渡。如澄海县的樟林渡,这个渡口位于韩江入海口,随着海上贸易的兴盛,渡口所在的樟林,由于地理位置的优越性,而成为重要的贸易口岸,经樟林渡出航的船只络绎不绝。

在实际中,韩江渡口的种类因航程、经营的性质以及地方情境而有所区别,因应的管理方式也不尽相同。为方便进一步的研究,有必要对韩江流域渡口进行一个初步的划分。

表1 乾隆二十七年(1762)大埔县渡口一览

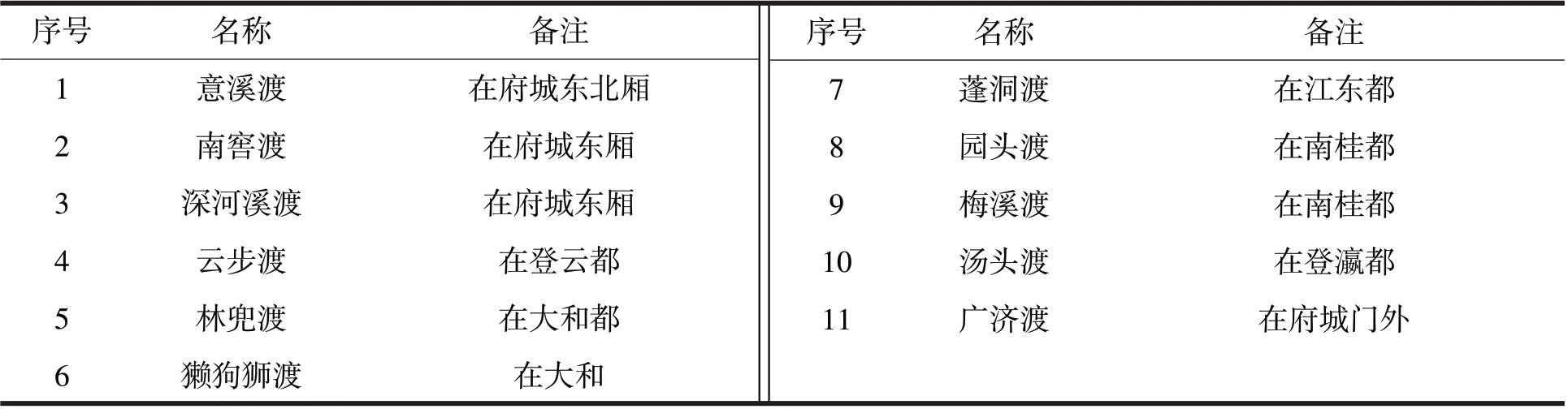

表2 乾隆二十七年(1762)海阳县渡口一览

表3 乾隆二十九年(1764)澄海县渡口一览

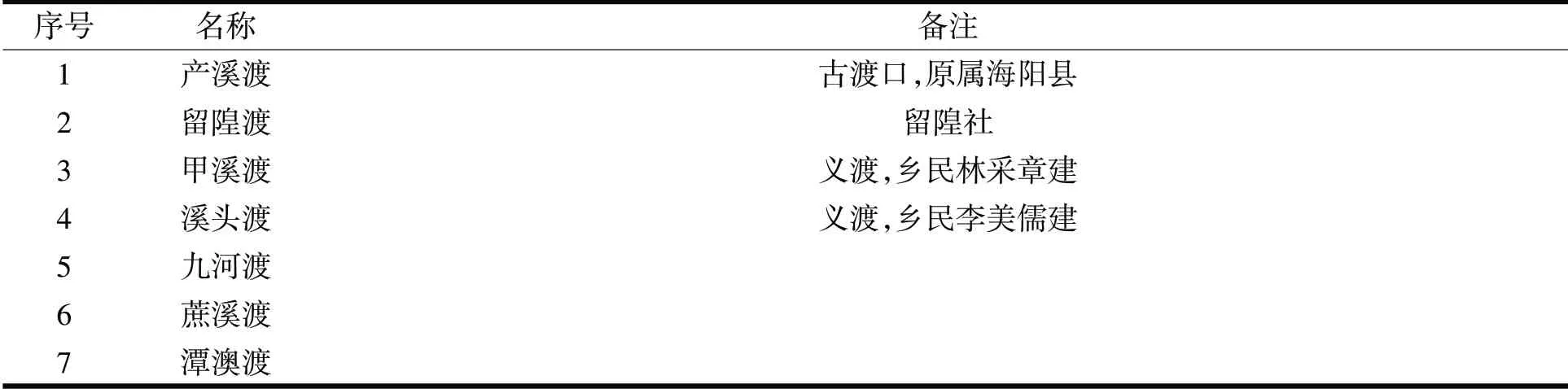

表4 乾隆二十七年(1762)丰顺县渡口一览

二、清代韩江渡口的分类

首先,韩江渡口按经营的性质大致可分为官渡、私渡及义渡三类。

官渡由官府营建,渡口所有的经营费用,包括船只的购置和维护、船夫的工食等等均由官府承担。官渡渡口的船户、船只数量由官府设定。以澄海县为例,乾隆二十九年(1764),该县维舟亭渡额定配置为渡船五艘,船户五名,“维舟亭渡,距城北四里,达府城六十里。完饷渡船五只,船户张心德、陈标利、陈源利、王泽寿、何鸣高”①参见:金廷烈《澄海县志》卷之七《津梁》。。南洋渡有渡船五艘,船户四名,“南洋渡,距城北五里,达府城六十里。完饷渡船五只,船户张心德二只,王顺广、王茂钦、王友佐各一只”②参见:金廷烈《澄海县志》卷之七《津梁》。。

官渡船户除了一般性的为乡民提供摆渡服务以外,同时也需为官府提供文书传递以及其他官方迎来送往等服务。此外,官渡作为公共设施,同时也是过往商船及其他船只的停靠之地。官渡通常设于河道的重要关口或者是河道与陆上通道的关口等,这些地方通常也是市场、商品集散地及巡检司盘查过往船只的去处,如大埔的三河渡、海阳县的广济渡等等。从历史发展、渡口规模及航运能力等因素来看,一般的私渡、义渡均无法与官渡相比。

私渡通常为民间所设,或由官渡转化而来,一切营运的船只、人力等等均由揽纳渡口之人自行承担。私渡口的船户必须首先获得地方官府认可的营业资格方能进行摆渡经营,揽纳人每年须向官府缴纳一定的费用。如澄海的私渡船户,必先至官府处获取“牌票”,③参见:金廷烈《澄海县志》卷之七《津梁》。有了“牌票”便具备官府承认的营运资格。

从航程上讲,私渡通常以短途航线为主,渡口规模通常也不大,主要供乡村聚落的民众渡河往来之用,并收取一定的搭乘费用。康熙时澄海的私渡有大牙渡、下埔渡、牛田洋渡等等。[3]59

义渡,多为乡绅、乡民或地方官员等筹钱设立,带有地方公益的性质。义渡的运作主要仰赖于田地的收入,以此保障渡口的长期正常运作,是为“以田养渡”。清代韩江上义渡最多、最为集中的地区在大埔县境内。如大埔县的仙基坪渡,“仙基坪渡,在县西大靖河。春夏水涨用舟济,秋冬水涸成徒杠。康熙二十年邑民张伟征、李锦荣、饶迪仁、张历荣、饶和章、杨于云、余奇标辈四十八人捐置田亩为修葺之费”[4]。也有将钱存于当行以每年的利息来作为渡口的经费的,如光绪六年(1880)设置的海阳县意溪义渡,知府“张联桂筹银二千两寄当商每年轮交,以八厘起息为义渡经费”。[5]204-205义渡的日常维护及管理交由渡口的船户或是本地乡民设立的相关组织,如丰顺的义渡通常由其董理会负责运营,“为利济行人计,多由当地绅耆集赀设会董理,置有会产专供渡夫工食及造船费,行客唤渡投钱随人自由”④参见:刘禹轮《丰顺县志》卷5《建置》,民国三十二年(1943)印本。。

义渡通常只限于对本村或者本区域的村民往来,以短途航线为主。私渡与义渡虽同为民间所设,不同的是,义渡通常为地方公益的一部分,一般不向乘客索取费用,即使收费也仅仅是象征性的随乘客自愿,多少不计;而私渡则往往以赢利为目的,追求利益最大化。

其次,韩江渡口按照航行范围还可分为横渡、直渡及海渡三类。

直渡通常指渡口之间的定点航线,有固定的起点、终点,以中、长途为主。以康熙时澄海县的渡口为例,南洋渡的船只去往福建漳州,冠陇渡的船只去往海阳县梅溪,园头渡的船只则直达潮州府城,而水吼桥渡的船只则去往揭阳。[3]52值得注意的是,直渡的航线不一定是单一的,有可能同一个渡口有多条航线,这往往根据地理位置及市场需求决定。如澄海的南洋渡,位于韩江的入海口,既有开往潮州府城的航线,也有去往饶平黄冈的航线。直渡可以理解为具备中、长途通航能力的渡口。

横渡的距离则限于河两岸之间,为短途运行,往往以所在的乡村命名,或者是以渡口的拥有者命名。因此,横渡在韩江及其支流上最为普遍,遍布于各个乡村航道。一般情况下,每个横渡的渡口只要一到两艘船,便足以维持正常的运营。

此外,还有一种海渡。潮州地处海滨,沿海乡村地区之间还可通过海上航线相互往来,提供海上航线的渡口被称为海渡。如澄海的海渡有莱芜渡、南洋渡、樟林渡三个,莱芜渡北上可去往苏州,西去可去往海南;南洋渡及樟林渡去往饶平黄冈。这三个渡口所在的南关、南洋及樟林是清代澄海辖内的海关税馆,澄海海关税馆总计有五个。

另外还存在一些特殊用途的渡口。如澄海的渔洲渡,设立“住船一只盘查海运盐船”;鹅子渡口,“堵截小江盐(场)陆路私盐”,这个渡口与陆上的关口合二为一,拥有厂房五间,专门盘查水、陆私盐;⑤相关内容见李书吉《澄海县志》卷之十一《津梁》、卷之十四《赋税》,中国方志丛书第62号,成文出版社,第95页、第120页。大埔的猫儿渡,则为“妇女之刍采”提供摆渡。[6]

三、余 论

必须指出的是,对韩江渡口作出上述分类并不具有绝对的意义,也无法做到绝对的划分。这种做法只是为了进一步认识韩江流域形色各异的渡口,从而为进一步的研究提供帮助。《广东航运史》一书按照渡口的地点及繁盛程度,将广东渡口分为港口、码头及津渡三类[7],这同样是一种尝试。在实际当中,一个渡口的性质往往并非单一的,如民间创设的义渡,通常一般为横渡;个别规模较大、处于交通要道的渡口则会同时开通直渡的航船,集多种性质于一身,如澄海的南洋渡为官民两用的渡口,由于提供不同的航程,它又同时属于直渡,亦属海渡。

在时间发展过程当中,渡口的性质也可能发生改变,需要根据各个地区具体的历史情境来看待。早期设置的官渡,是王政恤民的表现,也是传统乡村治理的必要公共设施。因此官渡的经营需要政府定期投入人力及物力,依托地方的劳役制度实行。在明代,船夫由官府征发民夫充任,渡船的收入充作官府粮饷。清代开海贸易后,韩江的商业贸易及航运业迅速发展起来,区域间往来日渐频繁,韩江官渡的管理也逐渐发生变化。数量有限的官渡与日渐繁盛的韩江贸易不相适应,官府尝试整合民间的航运力量,不少官渡逐渐转为官民合一、以民间经营为主的模式。以澄海南洋渡为例,康熙以前该渡口禁止民间船只停靠运营,知县王岱上任之后,将南洋渡改为官民两用的渡口,将经营权交给渡口船户。[3]52这样,官府不必再支付渡口的经营费用,还可每年获取一定的税额,既有助于地方的财政收入,也扩大了渡口的使用效率。有的官渡甚至直接转为民间渡口,如海阳县的意溪渡,“意溪义渡,在北门外。光绪六年知府张联桂因渡夫勒价多载,常致沉溺,倡捐创此渡。张联桂筹银二千两寄当商每年轮交,以八厘起息为义渡经费”[5]204-205。另一方面则是民间渡口(私渡、义渡)的大量兴建,至晚清时期,韩江流域的大部分渡口多为民间的义渡及私渡,其经营及管理主要以民间为主。

[1]宋德剑.文化与乡土社会——粤东丰顺县族群关系研究[M].广州:花城出版社,2002:8-89.

[2]宋嗣京.埔阳志[M].广州:岭南美术出版社,2007.

[3]王岱.澄海县志[M].潮州:潮州市地方志办公室,2004.

[4]周硕勋.潮州府志[M].潮州:潮州市地方志办公室,2001:274-287.

[5]卢蔚猷.海阳县志[M].潮州:潮州市地方志办公室,2001.

[6]洪先焘,白书田.大埔县志[M].广州:岭南美术出版社,2007:41.

[7]叶显恩,谭棣华,罗一星.广东航运史(古代部分)[M].北京:人民交通出版社,1989:223-246.