高校图书馆图书捐赠业务信息化问题与发展研究——以上海高校为考察对象

郑春汛

(上海大学图书馆 上海 200444)

高校图书馆图书捐赠业务信息化问题与发展研究

——以上海高校为考察对象

郑春汛

(上海大学图书馆 上海 200444)

本文调查了上海市66所不同类型和层次的高校图书馆,全方位考察了上海高校图书馆图书捐赠业务信息化现状,针对优点及存在的问题,提出了高校图书馆图书捐赠业务信息化的未来发展思路。

高校图书馆图书捐赠业务信息化民办高校

1 开展图书捐赠业务对高校图书馆的意义

1.1 图书捐赠业务是高校图书馆丰富馆藏资源的重要渠道之一

捐赠可能为高校图书馆带来主流渠道稀见的特色资源,比如绝版图书、名家手稿、专题资料、国外学术出版物等。例如清华大学图书馆藏“保钓、统运”专题资料、冯友兰手稿、玻尔文献、科恩文献等特藏珍品均得自社会图书捐赠。因此,图书捐赠也成为高校图书馆缺藏图书补缺的来源之一。图书馆由于种种原因总会产生缺藏文献,部分无法直接补购的缺藏则可以通过图书捐赠面向社会征集。例如上海大学图书馆就在网站上公布了缺藏书目,希望通过图书捐赠实现“缺藏征集”。

1 .2 图书捐赠业务可为高校图书馆节约部分购书经费

高校图书馆(尤其是著名高校)每年获得的各类赠书数量可观,比如华东师范大学图书馆2010到2015年间,入藏赠书7398种;上海海洋大学图书馆2010年到2014年间入藏赠书6109种;武汉大学图书馆2013至2014年间入藏赠书6790种……,再计入复本,各馆年均入藏赠书价值少则数万元,多则上十万,也是笔不小的数目。

1 .3 图书捐赠业务促进了高校与世界的文化交流

高校图书馆是一个起点高、受众广的优质文化传播平台,对具有文化输出要求的个人或团体机构具有强烈吸引力。从各校图书馆提供的图书捐赠名录来看,不少捐赠者为作者本人,或编著出版该书的出版社、博物馆、研究院、政府等学术、文化传播或政治机构团体,意图通过高校图书馆这个平台来向社会传递本人、本机构或团体的研究成果、价值观,而高校师生则可通过这些文献增进对世界多样性的了解。因此高校图书馆在接受赠书时一般都有一套严格的赠书筛选标准,大量社会赠书实际能入藏的只有一部分。

1 .4 图书捐赠业务加强了高校与社会的感情交流

“知网杯”信息资源发现大赛首办于2015年,至今已连续举办四届,旨在用丰富多样的比赛形式激发大学生对信息检索、数据分析的兴趣,推广高效、科学的信息检索方法,提升在校大学生获取信息和处理信息的技能,为大学生提供丰富全面的信息素养教育。

受赠图书联结起了高校与赠予者,寄托了双方的美好愿望,成为感情传递的纽带。校友或毕业生向母校捐赠个人著作或私人藏书,寄托的是一份天涯赤子之心;在职或曾在职的本校教师向图书馆捐赠个人著作或私人藏书,寄托的是一份关怀与期望;基金会等公益机构向高校图书馆赠书,寄托的是“小善大爱”的无量功德心。图书馆根据自身情况将这些赠书或入藏,或用于校内爱心书屋流转,或转赠他馆,使“每本书有其读者”,也是对捐赠者的最好回馈。

1 .5 图书捐赠业务有助于构筑高校校园文化

文化名人是构成校园文化的重要因素之一,师生校友中不乏名人大师,他们的赠书还具有传扬校园文化的励志作用,比如上海大学图书馆设立的“钱伟长赠书陈列室”、中山大学图书馆设立的“陈寅恪纪念室”等等;文化传统也是构成高校校园文化的因素之一,许多高校图书馆主页都设有毕业生捐赠专栏,倡议毕业生将不再需要的图书捐赠给母校图书馆继续为学弟学妹服务,节约资源的同时也形成了一种新的校园文化。比如复旦大学图书馆从2007年开始在馆内设置爱心图书漂流架,供全校师生自由取阅,并于每年6月份发出“爱心传递,知识传承”的倡议,号召毕业生参与爱心图书漂流捐赠,多年来已形成本校传统。

2 高校图书馆图书捐赠业务信息化现状

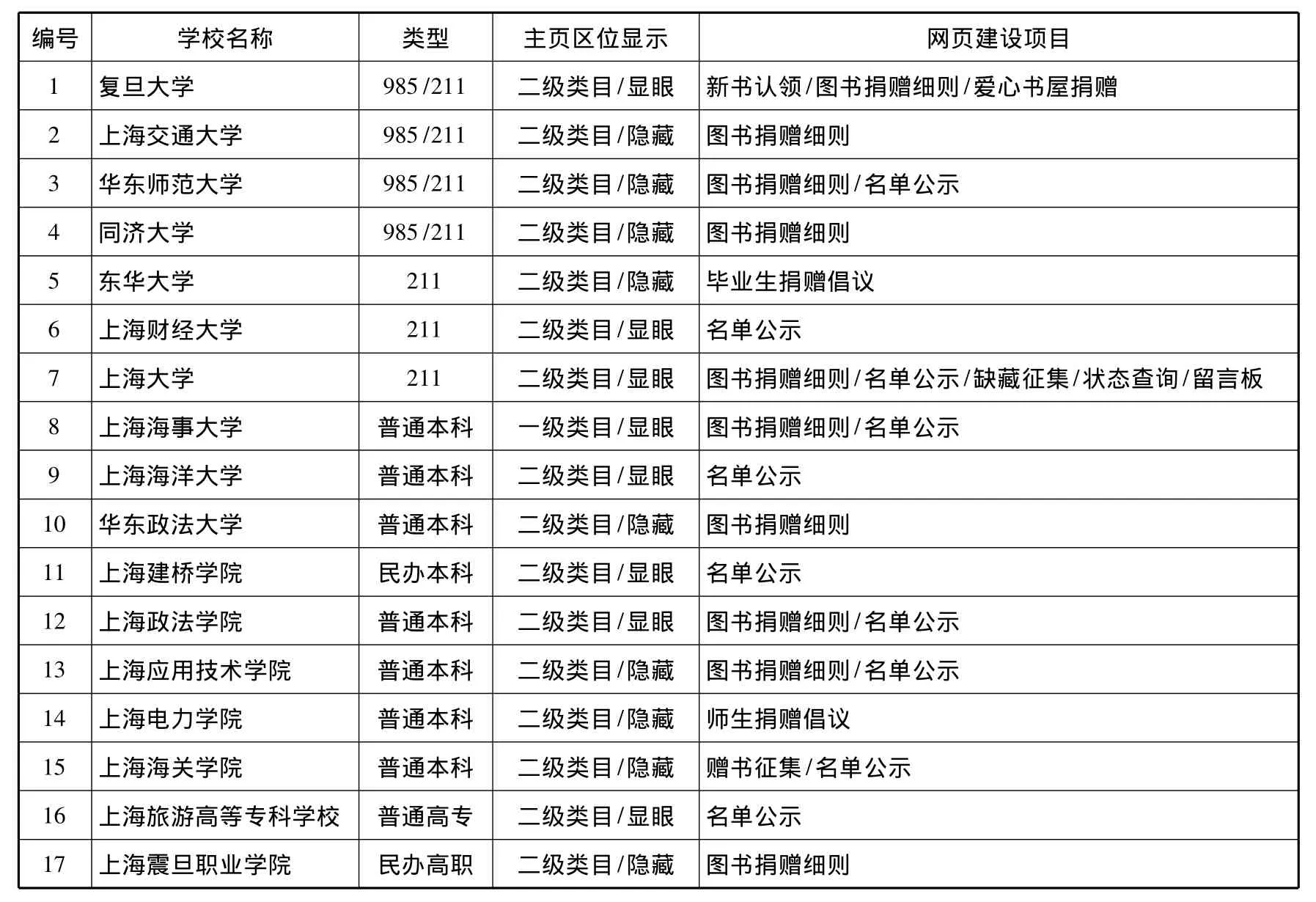

图书捐赠业务信息化最直观地体现在图书馆主页对该项业务的信息揭示上。数字环境下,图书馆网站对业务信息揭示的程度显示了图书馆的工作重心所在,对图书捐赠业务的信息揭示程度也能显示出对该项业务的重视程度与服务水平高低。根据张韦等人对112所“211”重点高校图书馆网站做的调研,58所高校设有与图书捐赠相关的栏目,占52%;54所无该栏目,占48%,说明近一半的重点高校图书馆未意识到图书捐赠服务信息化的优势和重要性,张韦的研究结论是,重点高校图书馆主页具有对图书捐赠信息揭示意识薄弱、揭示不够明确、公示不够完善、捐赠内容和形式缺乏多样性等特点[1]。在图书捐赠资源的获取上,各高校之间不可避免的存在竞争,业务开展得越好的图书馆将获取越多的捐赠机会,否则将丧失许多获取捐赠的机会。张韦的调查只是反映了“211”重点高校的情况,而我国有2000多所高校,涵盖了985、211、普通本科、普通专科、高职等多种类型层次,“211”数量只占全国高校的1/ 10,也仅能反映重点高校的情况,要了解图书捐赠业务在高校图书馆的整体情况,必须有更多类型的样本。因此,本文以一个地区内(上海市)高校为调研对象,调查了上海市66所高校[2](34所本科院校、32所高职高专)的图书馆主页,了解到以上海高校为代表的高校图书馆图书捐赠业务信息化呈现如下特点(见表1):

2 .1 图书捐赠业务信息化程度与高校办学层次成正比

上海市共有66所高校,其中34所本科院校、32所高职高专。34所本科院校中有9所211院校(其中4所同时是985院校)、25所普通本科院校。调查显示,66所高校中有17所高校图书馆主页对图书捐赠业务实现了信息化,占比仅为25%,表明在全市范围内,高校图书馆对图书捐赠业务信息化普遍不重视。具体分析,17所中,有15所为本科院校、2所为高专高职院校。15所本科院校中有7所211院校(其中4所为985院校),8所普通本科院校,也就是说对图书捐赠业务的信息化,985高校图书馆是100%,211高校是77%,普通本科院校是32%,高职高专仅为6%。以上数据可以表明,高校的办学层次与图书馆图书捐赠业务信息化的程度成正比。

表1

2.2 图书捐赠业务在图书馆业务信息化中处于尴尬地位

每个高校图书馆都有许多的常规业务及特色服务需要在主页上展示出来,越重要的业务往往放在越显眼的位置。17所高校里,只有1所高校即上海海洋大学将图书捐赠设为一级类目,用大字放在主页最醒目的位置;有7所高校将图书捐赠作为二级类目,用小字直接显示在主页上,稍加留意就能看到;有9所高校将图书捐赠作为二级类目隐藏在一级类目下,需要将一级类目逐个点开仔细查找,颇要花费一些工夫。这种隐藏方式人为造成了信息获取困难,将部分不熟悉该馆主页的捐赠者拒之门外。实现图书捐赠业务信息化的图书馆本来就不多,而其中又有超过半数的图书馆虽有所揭示但信息获取困难,凸显了图书捐赠业务在高校图书馆可有可无的尴尬处境。

2 .3 各校图书馆图书捐赠业务信息化服务质量参差不齐

图书馆实现了图书捐赠业务信息化不等于业务水平和服务质量就高。服务质量取决于图书捐赠网页的建设情况,网页建设越完善,信息透明度越高,越容易获取捐赠者的信任,获取更多捐赠。点开17所高校图书馆的图书捐赠栏目,综合起来能获取如下信息:捐赠原则(含赠书入藏标准、接收赠书方式及地点、不入藏赠书的处置去向等)以及实时接收赠书的信息公示表(含书目、数量、捐赠时间、捐赠者等详细信息)等等。17所高校中有6所高校图书捐赠栏目建设较完善,既有详细捐赠原则说明,又附有赠书公示信息表;有5所高校只有捐赠原则等说明内容,没有公示被赠图书信息;有4所高校只有赠书书目信息公示,没有捐赠原则等说明;有2所高校只有捐赠倡议和地点的简单信息,既没有详细的接收处置方法等信息,也没有公示书目。页面建设差距表明各高校图书馆图书捐赠业务信息化的服务质量参差不齐。

2 .4 民办高校图书馆参与度低上海市共有18所民办高校,只有2所(上海建桥学院、震旦职业学院)实现了图书捐赠业务信息化,仅占11%,表明近九成的上海民办高校没有实现图书捐赠业务信息化的意识。究其原因,首先根据前文研究,图书捐赠业务信息化程度与高校办学层次成正比,18所民办高校中有3所本科,15所高职,高职占比高达83%,符合这个规律。其次民办高校具有生源差学习欲望低、建设资金来源不稳、员工流动性大等特点,因此师生对图书馆服务需求少,要求低,领导也不重视,导致民办高校图书馆成为摆设,建设水平和业务水平整体偏低,信息化程度则更低,18所民办高校其中7所甚至至今没有建设图书馆主页,占比达38%。因此图书捐赠这种在公办高校图书馆尚未普遍信息化的业务,民办高校图书馆参与度低也在情理之中。

3 高校图书馆图书捐赠业务信息化建设的未来发展建议

在大数据、云计算等网络环境大发展的背景下,高校图书馆捐赠服务信息化的整体水平明显滞后。这与部分高校图书馆满足于现有资源自给自足固步自封的意识有关,他们对图书捐赠业务持守株待兔可有可无的态度,造成了图书捐赠业务在图书馆业务信息化中的弱势局面。当高校图书馆对图书捐赠业务的态度由被动等待转变为主动服务,有了主动服务的意识,才能使图书捐赠业务信息化从无到有,从有到优,提升服务品质。对于已经实现捐赠服务信息化的公办高校可以从扩大捐赠类型、完善网站建设、勇于创新这几个方面来提升服务品质。民办高校由于资金和管理体系不同,则要重新审视图书捐赠业务信息化的重要意义。

3 .1 扩大捐赠类型

以复旦大学图书馆为例。17所高校图书馆的捐赠业务有16所都存在类型单一的问题,要么是笼统的面向全社会,要么只针对校内师生,只有复旦大学针对不同的群体设计了三种个性化捐赠方式。点开复旦大学图书馆主页上的图书捐赠,有三个选项“点亮一本新书的生命——图书馆新书认领活动”、“图书捐赠”、“爱心书屋捐赠”。“点亮一本新书的全命”是仅针对校友推出的新书认捐活动,凡是复旦校友都有资格向“图书馆发展基金”认捐新书,每捐出100元,图书馆将为捐款者匹配一本新书,在书的扉页上盖上鸣谢专用章,铭刻认捐者的院系、年级、姓名并永久保存作为答谢,同时在校友会网站上公示捐赠人姓名、时间、年级、院系、金额等信息。“图书捐赠”则是面向全社会的常规捐赠,公布了接受捐赠原则,包括入藏标准、不入藏捐赠图书的处置方式、联系方式等等。“爱心书屋捐赠”则是针对在校生尤其是毕业生的,倡议师生特别是毕业班的学生不要把闲置的书籍卖作废纸,请捐给图书馆传递给需要的人充分利用,提出“爱心传递,知识传承”的口号。多样性、个性化的捐赠模式为其他高校图书馆图书捐赠开拓思路提供了参考,可惜除了校友图书认捐在校友会网站上有相关信息公示外,其他图书捐赠都没有信息公示。捐赠信息公示涉及到捐赠者的知情权与信任感,也是对捐赠者的尊重和回馈,与接收赠书的业务同样重要,不可偏废。这方面做的最好的是上海大学图书馆,捐赠网页建设非常完善。

3.2 完善网页建设

以上海大学图书馆为例,其他16所高校图书馆网页建设要么是仅列举捐赠细则,要么是仅公示名单,最多能做到捐赠细则和名单公示两个栏目,上海大学图书馆则把图书捐赠专门做成了一个单独网站,建设相对完善,有捐赠细则、捐赠名目、缺藏征集、留言板、上架赠书五个栏目,其中的“捐赠名目”就是书目公示,在信息公示上,上海大学图书馆做得极其人性化。几乎每个高校图书馆都宣称对赠书有处置权,捐赠者选择将书费时劳力地捐给图书馆而不是卖到废品站,是本着对图书的爱惜和对图书馆的信任,赠书送出之后仍然会牵挂它的状态和去向,不透明的信息不能展现高校图书馆的公信力,也不能打消捐赠者的顾虑。上海大学图书馆的书目公示里不仅有书名、捐赠者、册数、捐赠日期这些常规信息,还多出了“处理状态”这一条目,处理状态的内容有“已收藏”、“不予收藏”、“正在处理”三种,“已收藏”表明赠书符合入藏标准已上架,“正在处理”表明还在甄别编目中未上架,“不予收藏”表明赠书不符合馆藏标准,不予上架。对不予收藏的图书还会注明原因,通常是“已有馆藏”或内容为“中小学读物”等。此外还设计了检索框,可以按书名、捐赠者、年份、处理状态四种条件进行检索,利于捐赠者跟踪查看赠书的处理情况,业务信息详细而透明。“缺藏征集”则是利用图书捐赠的平台补充缺藏,偶见于国家图书馆等公共图书馆,高校图书馆应用不多。缺藏征集详细列出所缺书的书名、作者、ISBN、出版社、出版年、版本等信息。捐赠者若有相关书籍捐赠,直接点击书名旁边的“我要捐赠”便可直接关联到捐赠细则页的联系方式里,非常便捷。“留言板”则是图书馆与捐赠者的互动板块,捐赠者有任何疑问都可以提出,迅速得到专业人员的响应。在捐赠栏里专门设置互动的提问版块,在国内高校中并不常见,表明上海大学图书馆考虑周到,注重细节,重视捐赠者的体验。“上架赠书”则展示了符合标准已入藏图书详细的编目、借阅信息,可以按上架时间和类别进行分类查看。在上海高校里,上海大学图书馆是图书捐赠网页设计的佼佼者,但是金无足赤,如果上海大学图书馆能学习复旦大学、武汉大学等高校图书馆增加毕业生捐赠等栏目,丰富捐赠类型,在图书捐赠业务上还能更上一层楼。

3 .3 勇于创新

以上海旅游高专图书馆为例。上海旅游高等专科学校是上海市5所高专中唯一一所实现图书捐赠业务信息化的高校,点开主页上较易发现的二级类目“捐赠文献”,会显示一个赠书公示表,与众不同的是,在捐赠时间、捐赠人、文献名、文献类型、册数这些常规信息之外,增加了“捐赠人简介”的信息项,“捐赠人简介”是上海旅游高专的一项创新,每个捐赠人的姓名在“捐赠人简介”栏里对应一个“点击进入”按钮,点进去就是该捐赠者的生平履历,甚至还有照片,详略不等。通过这项信息可以追溯捐赠人与这所高校、图书馆、所赠图书的渊源,既是对捐赠者的感恩与嘉许,还有着抛砖引玉的示范效应,激发更多捐赠者的热情,值得我们借鉴。

3 .4 民办高校要重新审视实现图书捐赠业务信息化的重要意义

公办高校图书馆因为资金来源稳定,馆藏建设形态完整,开展图书捐赠业务是为了吸引特色资源以及提高文化建设水平,实现图书捐赠业务信息化以提高服务水平,对本馆发展有着锦上添花的作用。而民办高校图书馆由于资金来源不同,实现图书捐赠业务信息化、优化业务能力对于民办高校图书馆有着雪中送炭的功效。研究显示,民办高校图书馆最突出的问题是馆藏文献资源不足,结构不合理,因此,民办高校应该多方筹措资金,着力解决图书馆馆藏文献资源不足的问题[3]。而资金问题恰恰卡住了民办高校的咽喉,中国民办教育研究院副院长蒋国华称,90%以上的民办高校中90%以上的经费靠学费收入,其余不足部分则依赖银行和个人贷款[4]。依赖学费的发展模式暴露了民办高校的财务运作风险,一旦其生源市场萎缩,学费收入下降,将直接威胁到民办高校的正常运作及可持续发展。近年受适龄入学人口减少和高校普遍扩招等因素影响,民办高校肩上的担子和压力也越来越重,因此有限的资金将用在刀刃上,而本就不受重视的图书馆资源建设难以分得一杯羹,只能陷入恶性循环。民办高校的资金来源主要有四种正常渠道:学生学费、政府资助、社会捐赠、学校自身的产业开发。但由于国情政策等复杂原因,绝大部分民办高校得不到政府资助;至于社会捐赠,一方面我国尚未形成完善的社会捐赠文化,目前也缺乏税收等相关的制度保障;另一方面,受办学水平和社会公信力等因素限制,民办高校在目前和未来一段时期内,也很难有能力吸引到足够多的社会捐赠。民办高校属于社会公益事业,想要靠自身产业开发解决资金问题,也不现实,因此形成了目前民办高校单独依赖学费的资金来源模式。民办高校虽然难以得到社会的直接资金捐赠,但不难得到来自社会的图书捐赠,如果民办高校图书馆利用好图书捐赠业务,根据学校的资金紧张程度,将图书捐赠作为重要甚至首要业务,并及时将图书捐赠业务信息化,利用网络平台主动向社会表达自己的需求,寻求社会支持,不失为一条减少资金压力的自救之路。

可惜目前绝大多数民办高校没有利用好图书捐赠业务,更没有信息化。以上海为例18所民办高校仅有2所图书馆实现了图书捐赠业务信息化:上海建桥学院作为上海民办高校中的翘楚,图书馆的图书捐赠网页里,只有按年份分类的简单公示表,交代了捐赠者和数量信息,有如应付差事,极其简单。震旦职业学院图书馆虽然发布了捐书活动通告,公布了收书类型、地点、时间,可惜是为期仅一个月的临时活动,并不是常态业务。这些图书馆聊胜于无的信息化作为显然是不够的。国内图书捐赠业务信息化开展较好的民办院校如山东英才学院,主页较显眼位置有“捐赠鸣谢”,打开后有面向海内外的捐赠倡议、捐赠方式、入藏标准等详细信息,还有附有每年的捐赠名录,以及实时捐赠鸣谢的滚动条。值得一提的是,在入藏标准最后附加一条:“学校也接受专用捐赠资金(包括外币),捐赠资金可根据捐赠者意愿使用。”不仅真诚向社会发出倡议,还扩大了捐赠类型,积极向社会寻求资金支持。这种积极的办学态度使山东英才学院在全国民办高校中连续多年位居前五强。国内民办高校图书馆要学习山东英才学院,在图书捐赠、资金捐赠上主动真诚地向社会表达需求。资金特别困难的图书馆还可以主动联系接洽一些基金会,为本馆争取更多的社会图书捐赠。

1 张韦,何蓉蓉.高校图书馆图书捐赠信息服务问题及对策研究[J].图书馆建设,2011(12):46-51.

2 http://gaokao.eol.cn/zui_xin_dong_tai_2939/20140811/ t20140811_1162605.shtml.

3 杨爱武,等.民办高校图书馆发展研究[J].江西图书馆学刊,2011(2):8-10.

4 http://www.zhgrp.net/a/kejiao/jiaoyu/2014/1002/4455 6.html.

5 http://www.zhgrp.net/a/kejiao/jiaoyu/2014/1002/4455 6.html.

郑春汛,女,1979年生,上海大学图书馆副研究馆员。