班级心理拓展训练活动的实施

摘要 以心理学动力模型等理论为依据,结合实例从体验活动、交流分享、整合内化、生活应用等四个环节阐述班级心理拓展训练的操作模式,探讨班级心理拓展活动实施策略。这种体验式的教育有利于提升学生的心理品质,推动学校德育面貌焕然一新,促进传统教育观念和方式的改变,在实践中取得了显著成效。

关键词 班级 心理拓展训练 实施

心理拓展训练,是德国哈恩博士于第二次世界大战前所创立的一种心理训练方法,我们应用到学校教育的目的是在常规课程之外给儿童创设一个自由展现的机会和场景。根据心理学动力模型,团体不是个体的简单相加,团体的特征不是由各个个体的特征决定的,而取决于团体成员相互依存的内在关系,团体具有改变个体行为的力量。团体动力学的研究,为如何有效发挥团体的效能、使成员在这个动力场中取得实质性收获提供了理论框架。因此,在开展学生团体活动时,笔者明确对目标的认识,与学生共同制定团体规范,在每一次活动中注意引导学生之间相互分享与回馈。同时,不对其他同学的观点与做法作评判,营造出民主接纳的团体氛围,从而保障班级心理拓展训练能够充分利用班级团体的教育资源,促使学生在自助与互助中成长。

一、班级心理拓展训练的操作模式

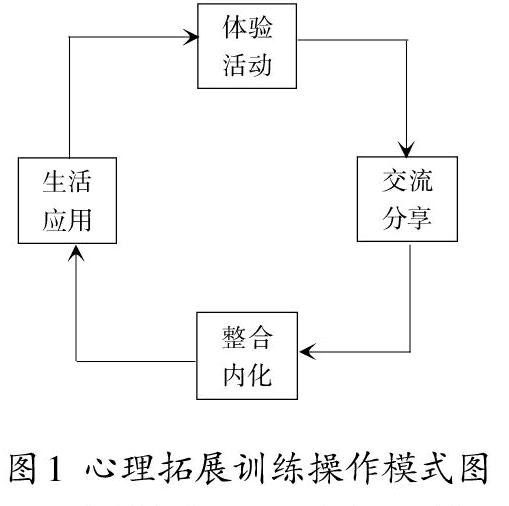

笔者在实践中总结出了一套班级心理拓展训练的操作模式,即“体验活动——交流分享——整合内化——生活应用”四个环节的循环模式(见图1)。

体验活动:这是活动过程的开端,参加者投入一项活动,并以观察和行动的形式进行。这种初始的体验是整个过程的基础,务必营造氛围让班级的每一个学生参与。当然,训练项目的选择和对对象的研究也是很重要的环节,可根据班级实际情况选择内容,既让学生感兴趣,又能契合班级当下的需求。如果项目不合适或学生不配合,可能就达不到预期的目的,操作实践的老师也会自信心受挫。

交流分享:有了体验以后,参加者要与其他体验过或观察过相同活动的人分享他们的感受或观察结果。从而在交流中分享自己的体验和感受他人的智慧,在团体中修正个体的理念和行为,实现个体辅导所达不到的朋辈互助。

整合内化:按逻辑的程序,在交流之后是要从经历中总结出原则或归纳提取出精华,用某种方式去整合,以帮助参加者进一步定义和认清体验中得出的成果,并内化为属于自己的认知。

生活应用:即策划如何将这些体验应用在学习及生活中。应用本身也是一种体验,有了新的体验,循环又开始了。因此,参加者可以不断进步,在个体体验和团体互助中实现自我的发展。

班级心理拓展训练的一个特点是学生人数比较多,不像小团体辅导人数相对少些。所以,在项目的选择上要考虑到班级大多数学生的需求和可接受性,在程序安排上要分组进行活动,以保障全体学生都可参与活动。在必要的时候可以灵活变通,适当增加课外进行的环节,比如《优点轰炸》这个活动,考虑到课堂活动时间有限,笔者先安排学生进行优点互评,即每个学生写出5~10个同学的优点,然后汇总分类,从而保证每一个学生都能看到来自同学的“优点轰炸”。

二、班级心理拓展训练实践案例

很多老师在初次接触心理拓展训练时往往会心有忐忑,担心自己不会操作这么专业的技能。而事实上,心理拓展训练活动具有很强的实用性和可操作性,一般来说,对照相应的程序就可以在班级中应用。

笔者以心理拓展训练活动《手指的力量》为例来探讨心理拓展训练活动的过程。

1.训练目的

(1)通过活动领悟:成功就要敢于不断尝试,坚持不懈,直至成功的到来。

(2)通过活动体验再小的力量汇聚起来也能做成看似不可能的事,从而达到领悟坚持、团结等道理和开发潜能。

2.训练时间

大约45分钟。

3.训练准备

被子或海绵垫。

4.训练程序

(1)导入:大家认为一个手指能把一个人抬起来吗?(看学生的反应,结合他们的回答再顺势引导。)

今天,就让我们一起来做一个活动——手指的力量,看看一个手指到底能不能把一个人抬起来。

(2)请一位同学躺在桌子上。为了安全起见,可以在桌子上垫一床被子或一个海绵垫。学生可能会因为害怕或难为情而不大愿意躺在桌子上,这时我们老师需要做些动员和说服的工作。

(3)让12位同学各伸出一个手指(一般用食指)分别放在平躺在桌上的同学的头部、肩部、腰部、臀部、大腿和小腿等处,把平躺的同学抬起来。

(4)然后,教师请学生齐心协力地把同学抬起,鼓励学生不断尝试。注:刚开始会因为学生的配合不好而不能成功,所以我们要鼓励学生合作和尝试。

(5)先抬较轻者,再换较重者,分组重复上面的操作。

(6)讲解跳蚤实验:原本可以轻松跳出杯子的跳蚤因为曾经被玻璃片阻挡,在玻璃片移去的时候也不能跳出杯子了。

(7)最后,参与活动的全班同学依次发言,谈谈感受。

(8)在学生发言之后,教师做简要的小结,升华活动主题——团结就是力量;永不气馁、敢于尝试;认识潜能的巨大,敢于成功等。

这个活动刚开始的时候,几乎所有的学生都认为用一个手指把人抬起来是不可能完成的任务,从而激发了学生的好奇心和求知欲,创建了很好的活动氛围。然后,按照训练程序指导学生来完成任务,老师在说明方法后在一旁观察即可,学生在摸索中探究方法,形成团队合作的意识,并在成功后享受喜悦、产生并体验感悟。一般来说,学生在尝试之后都能成功完成任务,并在成功将人抬起的一刻深感震惊,从而达到我们预期的教育目的。

训练的重要环节是让每一个学生说出他们的体会,在交流中与同伴分享自己的体验和感受他人的智慧,在团体中修正个体的理念和行为,实现个体辅导所达不到的朋辈互助。

最后,老师可以做简要的总结,时间一般控制在3~5分钟即可,不能长篇大论、侃侃而谈,因为心理拓展训练活动重在学生的参与和体验,活动的主体永远是学生,而不是老师。并且,学生往往更喜欢体验式的心理拓展训练活动,而不是老师的说教。让学生自己去体验和感悟是更好的选择。

三、班级心理拓展训练实施成效

笔者通过大量的实践研究发现,心理拓展训练活动既为教师提供了一种新的教育方式,在教师中间赢得了很高的声誉,很受欢迎。同时,它可以使学生释放生活学习压力、调节心理平衡、增强自信心、培养创造性思维、更好地认识自身潜能、更好地与他人进行沟通与协调,从而完善人格,培养勇气、毅力、责任心、荣誉感以及积极的价值观,深受学生欢迎。

班级心理拓展训练活动的研究与实践要持续走向深入,需要广大同行更多的参与和合作,这就是笔者虽自知浅薄,但仍将自己的经验和问题呈现出来的初衷。面对如此迷人的心理拓展训练,面对如此富有教育性的学生活动,无法停止探索的步伐。

参考文献

[1] 徐岳敏.学生心理拓展训练教师实用手册[M].重庆:西南师范大学出版社,2010.

[2] 高飞.心理拓展训练探讨[J].西南交通大学学报:社会科学版,2006(3).

【责任编辑 郑雪凌】