维拉帕米在腹腔镜胆囊切除术麻醉中的临床观察

王志云 皮铎波

【摘要】目的观察脑电双频指数监测下腹腔镜胆囊切除術患者麻醉中使用维拉帕米对麻醉深度的影响。方法选择ASAI—Ⅱ级,全麻下择期腹腔镜胆囊切除手术患者80例,依入院顺序随机分为2组:治疗组(I组)常规诱导及气腹时视血压心率情况,予以维拉帕米针5mg静脉注射;对照组(Ⅱ组)则予以常规诱导,两组均予以术中维持采用丙泊酚、瑞芬太尼针静脉持续泵入维持麻醉。维持BIS值40—50,并监测患者血压及心率变化。结果麻醉期间I组丙泊酚、瑞芬太尼的使用量显著低于Ⅱ组;I组苏醒时间显著短于Ⅱ组,I组术中血压、心率控制较Ⅱ组平稳,拔管后患者烦躁例数无明显差异。2组患者术后均未发生术中知晓,术后24hVAS评分I组低于Ⅱ组。结论:腹腔镜胆囊切除术麻醉中应用维拉帕米针能降低患者静脉麻醉药用量,稳定术中循环,减少伤害性刺激。

【关键词】维拉帕米;脑电双频谱指数;腹腔镜胆囊切除术;全凭静脉麻醉

【中图分类号】R614.2【文献标识码】B【文章编号】1005-0019(2015)01-0186-01

脑电双频指数BIS能较好地监测大脑皮质功能状态及其变化[1],还能有效地评价意识状态或镇静程度及很好地预测患者对伤害性刺激的反应,指导麻醉期间用药,维拉帕米常用于治疗室上性心律失常。对房室结折返所致的阵发性室上性心动过速为首选药。对房性心动过速、房颤或房扑,可减慢房室传导而控制心室率[2]。但很少应用于全身麻醉中,目前维拉帕米对腹腔镜胆囊切除术患者麻醉的报道更是少见。本研究旨在探讨常规全麻下使用维拉帕米后,维持BIS值40—50,观察患者血流动力学及麻醉药物剂量的变化,从而对全凭静脉麻醉的指导作用提供依据。

1资料与方法

1.1一般资料选取我院2010年10月~2012年3月我院普外科住院患者,其中男性48例、女性32例,ASAI-Ⅱ级,全麻下择期腹腔镜胆囊切除手术患者,年龄24~63(4l±22)岁,体重48.6-73.3(55.8±17.9)kg。入选患者标准:1、无中枢神经系统、自主神经系统疾病;2、无严重心脏、肝肾疾病。3、愿参与此项研究签署同意书患者。排除标准:1、充血性心力衰竭未能纠正者;2、Ⅱ至Ⅲ度房室传导阻滞;3、重度低血压,收缩压<12kPa(90mmHg);4、病态窦房结综合征,除非已有人工心脏起搏;5、预激或L-G-L综合征伴房颤或房扑,除非有人工心脏起搏。6、支气管哮喘。依入院顺序将纳入患者随机分为治疗组42与对照组38例,治疗组中男26例,女16例,年龄36~63岁;对照组中男23例,女15例,年龄24—62岁。两组患者一般临床特征比较无明显差异,具有可比性(见表1)。

1.2方法两组均于术前常规禁食12h,禁饮4h,均于术前半小时口服地西泮片5mg。患者入手术室后开放上肢静脉,予以诱导前快速输注500ml林格液,予以PHILIPS-MP50型监护仪监测心电图和脉搏血氧饱和度,桡动脉穿刺置管持续监测动脉压。两组均前额粘贴BIS电极,连接Aspect公司的BIS监测仪,麻醉诱导采用芬太尼(0.004mg/kg)、丙泊酚(1-2mg/kg),咪唑安定0.05-0.1mg/kg、顺式阿曲库铵0.15mg/kg依次缓慢静注。待BIS值在40-60之间时行气管插管。后接DrgerPrimus麻醉机行机械通气,频率12-15次/min,潮气量8ml/kg,吸呼比(I∶E)为1∶2,气道压力在30cmH2O以内,维持脉搏血氧饱和度(SpO2)98%-100%、呼气末二氧化碳分压(PETCO2)35-45mmHg。术中麻

醉采用丙泊酚2-3mg/kg.h、瑞芬太尼0.2-1.2ug/(kg.min)、顺式阿曲库铵0.12mg/(kg?h),静脉持续泵入维持麻醉,根据BIS值调控丙泊酚泵入量,当BIS>55时,每30s丙泊酚递增17μg/(kg?min);当BIS<45时,每30s丙泊酚递减17μg/(kg?min),使术中BIS值稳定在40-50之间。根据心率、血压情况调整瑞芬太尼泵入量。气腹时,治疗组予以维拉帕米针5mg静脉推注。腹腔镜气腹压力为10~14mmHg。

1.3监测方法连续监测心率(HR)、平均动脉压(MAP)、脉搏血氧饱和度(SpO2)、呼气末二氧化碳分压(PETCO2),BIS。记录送入手术室时(T0)、气管插管即刻(T1)、人工气腹时(T2)及气腹后30min(T3)、拔管时(T4)、定向力恢复时(T5)各时点,心率增加15次/min认为有插管、拔管反应或麻醉偏浅。记录两组苏醒时间(手术结束至气管导管拔除时间),记录丙泊酚、瑞芬太尼用量,拔管后患者烦躁例数及术后即时和第1天随访术中知晓情况,并记录患者术后即时VAS评分和术后24小时VAS评分。

1.4统计学处理应用SPSS13.0软件进行统计学分析。所得数据采用均数±标准差(X±s)或数字表示,组内及组间比较采用方差分析或重复测量方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1患者的一般资料组两组患者年龄、体重、性别、ASAI或Ⅱ级患者例数、麻醉时间组间比较无统计学差异(表1)。

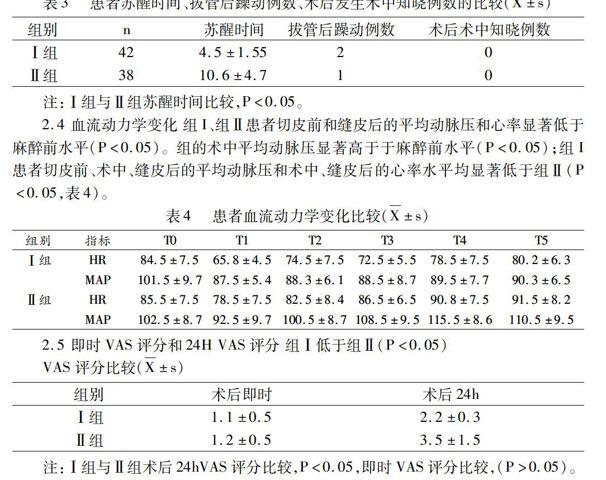

2.2麻醉期间丙泊酚和瑞芬太尼的使用量麻醉期间组I患者丙泊酚、瑞芬太尼的使用量显著低于组Ⅱ(P 3讨论 近年来,麻醉深度监测一直以来受到人们的广泛关注。判断麻醉深度的临床体征除了血压和心率可准确测量外,其他大多数体征不易定量,BIS可反映大脑皮质的兴奋或抑制状态,BIS值的大小与镇静、意识、记忆高度相关,因此BIS正逐渐成为目前麻醉深度监测的重要手段[3]。然而在有伤害性刺激存在的前提下,即使患者意识消失,但伤害性刺激引起的BP、HR变化依然存在,在腹腔镜胆囊切除术麻醉中气腹可引起显著的血流动力学变化,其原因可能有:气腹导致腹内压和胸内压增高、血管活性物质如儿茶酚胺和血管加压素等释放增加、高碳酸血症诱发交感神经张力增加等[4],出现明显血压及心率的变化,而此时需要加大麻醉药用量来抑制BP、HR变化。然而加大麻醉药的用量会引出苏醒延迟、麻醉成本增加等问题,因此很多医师尝试在维持适当麻醉深度的基础上复合使用血管活性药物维持患者生命体征的平稳[5]。

维拉帕米是一种外消旋混合物,有D和L两个异构体,L型异构体具有大的钙通道阻滞作用,可阻滞窦房结及房室交界区慢反应细胞的Ca2+内流,减慢心率,抑制心肌收缩力,并能扩张血管,预防冠脉痉挛,增加冠脉血流,抑制交感活性[2]。从上述研究中可见,组I患者气腹时、气腹后30min的平均动脉压和心率水平均显著低于组Ⅱ,同时也可以见到麻醉期间组I患者丙泊酚、瑞芬太尼的使用量显著低于组Ⅱ,提示由于维拉帕米的运用,减少静脉麻醉药物的使用,使患者术中血流动力学明显趋于平稳,而两组患者因为在BIS监测下调控麻醉深度,术后发生术中知晓例数均为0,提示BIS的监测使腹腔镜胆囊切除术麻醉中使用维拉帕米更趋于安全。

同时有研究表明维拉帕米能够增加麻醉药的效能,考虑其能抑制Ca2+内流,可提高感受器兴奋阈而产生镇痛作用[6]。本研究中,组Ⅰ患者术后24小时VAS评分低于组Ⅱ,与上述研究较为吻合。同时在本研究中,组I患者从切皮结束至睁眼所需时间(苏醒时间)显著短于组Ⅱ(P<0.05);考虑患者因静脉麻醉药使用量减少,进而使患者苏醒时间缩短。

总之,腹腔镜胆囊切除术患者麻醉中在BIS监测下使用维拉帕米针能减少静脉麻醉药物的使用,减少麻醉成本,使患者术中血流动力学更加平稳,同时对患者术后存在一定镇痛效应,值得在临床麻醉中推广。但维拉帕米存在一定禁忌症,故在使用时需进行个体化评估,这样才能更好的维护患者的生命安全。

参考文献

[1]GuingoLD,chabotRJ,priehepLS,etalQuantitativeEEGchangesassociatedwithlossandreturnofconsciousnessinhealthyadultVolunteersanaesthetizedwithpropofolorsevoflurane[J]BrJAnaesth,2001,87:421-428

[2]陈新谦,金有豫,汤光等新编药物学[M]第17版北京:人民卫生出版社.2011.363

[3]BruhnJ,BouillonTW,SharerSL.Bispectralindex(BIS)andburstsuppression:revealingapartoftheBISalgorithm.JClinMonitComput,2000,16(8):593.

[4]毕林,刘才堂,郑传东.脑电双频指数对腹腔镜胆囊切除术全静脉麻醉的调控作用.中國实用医药,2009,4(34):53-55

[5]腾士勇,陶国荣,彭章龙等.艾司洛尔、拉贝洛尔和尼卡地平对气管插管期间心血管反应、脑电双频指数和熵指数的影响.临床麻醉学杂志,2008,24:756758.

[6]周源,杨华中,刘英姿等.蟾酥和维拉帕米镇痛协同作用的实验研究[M].湖南师范大学学报(医学版),2004,1(1)50-52: