PICC置管在颈髓损伤患者中的应用

周玥 吴禹佳

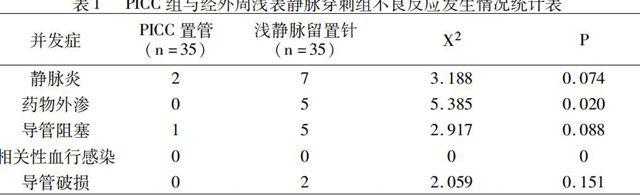

【摘要】目的:探讨PICC置管在颈髓损伤患者中的临床应用价值,并与外周浅静脉穿刺进行临床对比。方法:回顾性分析我科2011年4月-2011年10月我科收治的70例颈髓损伤患者,其中PICC组35例,外周浅静脉穿刺组35例,对两组的护理效果及并发症情况进行临床记录。结果:PICC组与外周浅静脉穿刺组两组并发症总的发生率存在明显统计学差异。结论:外周穿刺中心静脉置管(PICC)能够为颈髓损伤的患者提供安全,有效的静脉输液途径,减少患者反复穿刺的痛苦,保护血管,提高护理工作效率。

【关键词】颈髓损伤;PICC置管;外周浅表静脉穿刺;并发症

【中图分类号】R473【文献标识码】B【文章编号】1005-0019(2015)01-0032-01

经外周静脉穿刺置入中心静脉导管(PICC)目前已广泛应用于临床,其优点是只需外周穿刺、穿刺危险小、成功率高、留置感染率低、留置时间长、经济有效且容易拔管,能提供稳定的静脉输液,减少护士工作量,减少患者因多次穿刺不成功带来的痛苦,提高患者的舒适度和满意度[1]。骨科颈髓损伤患者大都病情危重,住院治疗时间长,长期输注对血管刺激性大的药物,导致液体外渗,静脉炎,穿刺困难的发生。外周穿刺中心静脉置管(PICC)能够为颈髓损失的患者提供安全,有效的静脉输液途径,减少患者反复穿刺的痛苦,保护血管,提高护理工作效率。随访我院骨科2011年4月-2011年10月我科收治的70例颈髓损伤患者,PICC组35例,外周浅静脉穿刺组35例,对两组的护理效果及术后并发症情况进行临床记录。

1.资料和方法

1.1一般资料:

2011年4月—2011年10月对70例颈髓损伤患者,其中男42例,女28例,年龄16-68岁。患者入院后向患者及家属进行病情告知,讲解两种静脉穿刺方法,由患者及家属选择,并签署知情同意书。70例颈髓损伤患者中PICC置管患者35例,外周浅静脉穿刺患者35例。

1.2方法:

PICC组:术前评估:(1)与患者进行有效沟通,向患者及家属讲解置管的目的,必要性,过程和注意事项。消除患者的紧张情绪使其配合操作。并签署手术同意书。(2)评估患者局部皮肤组织及血管情况,血管手术史,深静脉穿刺史了解患者的凝血功能,血小板情况[2]。(3)选择血管:适合穿刺的外周血管,主要是贵要静脉和肘正中静脉,头静脉可后备选择,有外伤史和锁骨下静脉穿刺史的手臂不选(4)穿刺点及置入长度:患者平卧,穿刺侧手臂外展90度,测量自穿刺点至右胸锁关节距离(自穿刺点沿静脉走向量至右胸锁关节,再向下至第二肋间隙)。测量上臂周径,做好记录[2]。在肘关节下垫一治疗巾,常规消毒皮肤,范围大约20CM,术者穿无菌手术衣带无菌手套,消毒穿刺点10-15CM。更换手套,铺无菌巾,用生理盐水预冲导管,穿刺时,进针角度15-30度,见到回血后立即降低穿刺角度,平行进针1-2MM,固定针芯继续推进插管鞘1-2CM,穿刺成功后,松开止血带,左手食指固定白色插管鞘,避免移位,中指按压白色插管鞘尖端血管,减少血液流出。左手拇指固定红色保护套接口,插入并缓慢推进导管15-20CM,右手边送导管边退保护套,送导管至皮肤参考点。送管至预测长度后退保护套,左手按压固定导管。撤出并撕裂插管鞘,注意按压穿刺点,分离衔接器,抽出导丝,中指固定导管,用20ML注射器抽回血,见回血后立即进行脉冲式冲管,使导管内无血液滞留。PICC操作完成后用透明敷贴固定好体外的导管,签上操作者的姓名和日期。术后进行床旁X线拍片确定导管尖端位置,确保输液顺利进行,减少并发症。

经外周浅表静脉穿刺组:采取留置针一枚,选择弹性好,血流通畅,直径较粗直,便于穿刺的血管。先扎止血带选择好血管,常规消毒皮肤。右手拇指和食指持针翼,使针尖向上与皮肤呈15-30度。直刺血管,见回血后,降低角度,按实际情况一边退针芯,一边再将软管送进血管内,针芯全部退完后,再用透明敷贴固定,写上操作时间及操作者姓名。

1.3统计指标及统计学方法:

统计两组患者在日常补液治疗中出现的并发症,(1)静脉炎的发生:沿静脉的走向出现条索状的红线,局部组织发红,肿胀,灼热,疼痛,或伴有畏寒发热的全身症状。(2)药物外渗:因穿刺不当导致穿刺枕头穿破血管壁或未达到血管内未输入血管,出现局部肿胀或疼痛的症状。(3)导管阻塞:输液速度减慢或停止,无法抽到回血无法冲管。(4)相关性血行感染的发生。(5)导管破损。两组并发症发生例数采用计量资料的卡方检验。

2.结果

3.讨论:

3.1.PICC置管过程中的注意事项

3.1.1管道的固定与敷贴的更换:置管后体外的导管呈S型或O型放置,用10*12的透明敷贴固定体外的所有导管。写上操作者的姓名和置管时间。穿刺的次日更换一次敷贴。以后每周更换一次敷贴,如潮湿,污染,感染或脱落时及时更换。换药过程应注意自下而上揭去敷贴并严格无菌操作,将导管部分至于贴膜的无菌保护下,妥善地固定好导管以免牵动导管。如对敷贴过敏等原因须使用通透性更高的辅料时(如纱布),请相应缩短更换敷贴和消毒穿刺点的时间。更换时观察并记录体外导管的刻度,禁止将导管体外部分人为地移入体内,禁止用胶布直接贴于导管上。

3.1.2输液中的注意事项:输液前先消毒肝素帽或正压接头,抽回血后再抽取10ML生理盐水冲管,确认导管通畅后再输液。每次输液后用20ML肝素生理鹽水以脉冲式注入导管,当剩下2ML时,边推注边撤出注射器,以达到正压封管。不能用静脉点滴或普通静脉推注方式冲管和封管。输血,采血或输脂肪乳等高粘连性的药物后立即用20ML生理盐水以脉冲式冲管后再接其他液体[3]。输液过程中加强巡视,若发现流速明显降低时应及时查明原因并妥善处理。更换肝素帽(或正压接头)肝素帽(或正压接头)每7天更换一次,如有一下情况应及时更换。不论什么原,肝素帽或正压接头后;肝素帽或正压接头可能被损坏时;经肝素帽或正压接头采血或输血后且不能将残存血液排除时。更换方法:用无菌方式打开肝素帽包装,用生理盐水预冲肝素帽,排空肝素帽中空气,消毒连接器的接头,连接新的肝素帽并旋紧,用20ML生理盐水注射器,脉冲冲管并正压封管,用胶布固定连接器和肝素帽。

3.1.3拔管过程中的注意事项:导管的留置时间根据导管的使用说明及患者用药情况决定,每天评估,及时拔出不必要的导管,如留置导管期间出现不明原因发热,导管堵塞,穿刺口有脓性分泌物等应立即拔除导管,检查导管的完整性后,用无菌剪刀,剪下导管的尖端部分做细菌培养[4]。拔管后局部压迫止血15-20分钟后,用无菌纱布包扎,第二天可撕掉纱布,做好穿刺口的护理,预防感染。

3.1.4记录过程中的注意事项:建立PICC置管护理记录单,记录置管时间,导管型号,置入长度,外露长度,手臂长度,输液药物,冲管,封管及更换敷贴,肝素帽或正压接头的时间,严格交接班。

3.2.PICC并发症的预防及处理

3.2.1静脉炎:原因是导管选择不当,或者是穿刺时血管内膜损伤。表现为穿刺血管有红,肿,热,痛,触摸时呈硬结装状或条索状,无弹性。预防和处理措施:提高穿刺技术,置管手法轻柔,平稳,导管尖端应送入上腔静脉内,挑选合适的导管,置管后妥善固定导管,避免导管滑动摩擦血管内壁。输液后一定采用脉冲式正压封管[5]。一旦发生,可用50%的硫酸镁液湿敷患处,抬高患肢。禁止在患侧输液,对症治疗5天症状消失。

3.2.2导管阻塞:输液速度慢或不能滴入,冲管阻力大这都是导管阻塞的表现。原因包括:停止输液特别是高渗静脉营养药或抽取血液标本后,没有及时封管,患者的血液处于高凝状态,患者的强迫体位或导管不在上腔静脉导致回血等。在推注生理盐水是如遇阻力增大,不能强迫推注,可用稀释的肝素钠液10-20ML,边抽边推。如此反复数次,若仍不见回血,必要时用尿激酶容栓[6]。

3.2.3相关性血行感染:常见原因有未严格执行无菌操作,输入高營养药后冲管与封管不完全,患者本身免疫力降低[7]。临床表现为:全身感染,血培养阳性,或导管尖端培养阳性。在穿刺前应理解掌握正确的穿刺方法,操作中严格执行无菌操作技术,及时发现各种并发症给予正确处理。加强危重患者的输液管理,完善输液体系。

3.2.4导管破损:暴力冲管,护士维护导管的意识不强,给患者的护管意识不够都可以引起导管破裂。要求我们在操作时,动作轻柔,禁忌暴力冲管,且不能使用小于10ML的注射器进行推注,做好患者的护管宣教工作,外露的导管勿直接粘帖胶布,导管要妥善固定,勿打折,体外破裂要在无菌操作下剪掉破口,更换接口[8]。

颈髓损伤的患者,因治疗时间长,如合并其他损伤,肢体骨折的,手术次数多,给静脉穿刺带来一定的难度。在治疗时经常输注高渗液,抗生素,高营养液,如甘露醇,甲强龙一类对血管刺激强的药物,长期使用会导致血管通透性增加,药液外渗,药物或机械引起血管内膜损伤,出现静脉炎。颈髓损伤患者病情变化快,抢救时需要反复快速给药,输注的药物也可直接进入中心静脉。因此,PICC置管适用于颈髓损伤患者。PICC可在带管的情况下行早期功能锻炼,提高了患者的满意度,值得在临床推广使用。

参考文献

[1]王冬梅.经外周静脉置入中心静脉导管在神经外科的护理[J].实用医技杂志,2009,6:503-504.

[2]张金桃.PICC致机械性静脉炎的防治发展[J].微创医学.2008,3(5):490-492.

[3]曹伟新,李乐文,外科护理学[M],北京:人民卫生出版社,2008:4.

[4]黄晓华,吴美琴,冯君,等.PICC的临床应用体会[J].实用护理杂志,2002,18(2):48.

[5]张静,PICC在内科重症监护室的应用及观察[J].护士进修杂志,2002,17(10):785-786.

[6]敖琴英,刘文捷,ICU病人中心静脉置管的护理[J],美国中华临床医学杂志,2006,8(2):197-199.[7]姜安丽.新编护理学基础.人民卫生出版社.2006:447.

[8]赵法荣,PICC留置管并发症的预防及护理.中国老年杂志,2009,29(8):1012-1014.