三黄鸡种鸡育成期体质量均匀度的控制

李国勇,裴永春

(河南省粤禽农牧有限公司,河南 武陟 454950)

三黄鸡种鸡育成期体质量均匀度的控制

李国勇,裴永春

(河南省粤禽农牧有限公司,河南 武陟454950)

1 育成鸡舍转群前的检查工作

雏鸡转入育成鸡舍前,首先要检查好鸡舍的通风、保温、降温、喷雾消毒、自动清粪、湿度控制、光照系统以及安全有效的供水装置。只有具备了这些良好的环境条件,鸡才能生长发育良好并发挥最佳的生产性能。

2 转群后的注意事项

2.1饲养密度

通常情况下育成期平养10只/平方米,笼养的每平方米笼底饲养20~25只。

2.2自由采食

雏鸡转入育成鸡舍一周内(7周龄)让其自由采食,使其体质量略高于标准体质量50 g,这样既能快速恢复转群后的体质,也为适应下周限饲引起的应激而储备体能。

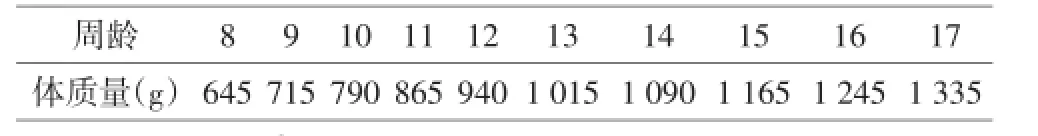

表1 8~17周龄黄麻中速型母鸡的标准体质量

2.3调整水线高度

注意观察鸡是否都能喝上水。弱鸡和体型小的鸡应集中到一起,降低水线高度使其喝水方便。

3 称重程序

3.18周龄全群称重分群

雏鸡舍多为网上平养,密度大,常会出现大小强弱不均的现象。雏鸡转入育成舍一周后(8周龄)就要进行全群逐一称重分群。首先称3%的鸡算出平均体质量(X),然后再决定出标准鸡的体质量范围(X±50 g),最后分别列出大于和小于标准鸡群的体质量范围,剩下的便是特小鸡群和特大鸡群。有了这些数据以后,在全群称重的同时,依次从鸡舍的前边向后放入特小鸡群、小于标准的鸡群、标准鸡群、大于标准的鸡群和特大鸡群共五个群体。这样饲养人员来往出入都要经过前边特小鸡群,增加了经常照顾的机会,也有利于对不同群体喂料量的控制。

3.2每周定时抽查称重

每周周末空腹抽查鸡群3%的个体体质量,看生长速度是否符合标准,喂料量是否适宜,以此为依据来调节以后的饲喂方式。因鸡的体质量大小和体型在15周龄已基本定型,在这之后无论怎样努力,体质量小的鸡也很难改变其在鸡群中体质量小的位置,所以在此之前应不断调整鸡群。对同一群体内生长不一致的鸡只,结合其所测的体质量,看其符合哪个群体体质量标准就放入相对应的群体内。这样便于控制个别鸡只的采食量和调整不同群体的喂料量,直至最后五个群体合并成一个群体为最终目的。

3.317周龄全体称重

在17周龄时,再进行一次全群称重,看群体均匀度是否达标,若少量健康鸡未达标需挑出继续进行单独饲喂,病弱鸡应淘汰。到开产前体质量均匀度达到80%就属于高产鸡群。16周龄以后,鸡群体质量应略高于标准体质量50g,这样的鸡群在整个产蛋期的生产性能就会发挥得很好。8~17周龄黄麻中速型母鸡的标准体质量参考数据见表1。

4 限制饲喂

4.1量的限饲

三黄鸡种鸡的最大特点是采食量大,生长速度快,沉积脂肪能力强。因此在8周龄时应采用“量的限饲”,夏季料量限制在45克/只·日、冬季50克/只·日。根据不同的群体喂料量上下浮动2~4克/只·日(参考表2),特小鸡群不限料让其自由采食。以后根据每周称重的数据与表1的标准体质量相对照,再参考表2来调整下周喂料量,一般以本周比上周上浮2~3克/只·日为宜。16周龄后要逐步提高喂料量,以本周比上周多4~6克/只·日为宜。下面以冬季8周龄黄麻中速型母鸡为例说明不同体质量范围的只日喂料量。

表2 冬季8周龄黄麻中速型母鸡不同体质量范围的只日喂料量

4.2质的限饲

8~12周龄是骨骼、肌肉、内脏生长的关键期,这时的发育决定成年后骨骼和体型的大小,因此在雏鸡转入成鸡舍两周后(9周龄)便可换青年鸡料。但在“质的限饲”方面并不等于饲料越差越好,而仅仅是代谢能和粗蛋白略低一些,一般代谢能11.5MJ/kg,粗蛋白16%,但各营养成分一定要平衡,特别是维生素和微量元素。

13~15周龄是脂肪增长的重要时期,此期代谢能不能过高,以减少脂肪蓄积,一般代谢能11.29MJ/mg,粗蛋白14%。

16周龄以后不但要增加料量,还应提高粗蛋白的水平(15%为宜),以满足开产(24周龄)前生殖系统快速发育的需要。

4.3限饲注意事项

食槽、水槽位置充足,以能同时吃料饮水为宜。

出现疾病或免疫时应停止限饲,待恢复正常时再进行。

做好匀料工作,防止有些鸡采食过多,而个别的鸡采食不到。

断喙不成功的鸡因采食困难应在12周龄再断一次,在断喙前后2天,料中应加入维生素C、维生素k3和电解多维等,以减轻应激。

限饲与体质量应相协调,只有体质量超过标准才能限饲,过高或过低时先查清原因,再以每周抽查体质量为依据来调整不同群体鸡的喂料量和饲料的营养水平。

在“质的限饲”时,各阶段换料的前提是鸡群体质量必须达到标准体质量。若体质量未达到标准则继续喂前一阶段饲料,直至体质量达标后再换料。换料的时机不是看日龄而是根据体质量来决定。

5 及时转群

提高育成期体质量均匀度的目的是为了鸡群适时开产,产蛋高峰稳定持久,因此育成鸡转入蛋鸡舍时间最好赶在卵巢、输卵管快速发育之前。避免转群应激引起生殖系统发育减慢而推迟开产时间。17~18周龄应为最佳转群时机。□

S831.4

B

1004-5090201512-0039-02

2015-11-22)