3D打印技术在航天复合材料制造中的应用

薛芳 韩潇 孙东华

(北京空间机电研究所,北京 100094)

0 引言

航天器的发射成本高,有效载荷的质量对发射成本影响巨大,因此有效载荷在结构设计和材料选用时特别注重结构效率。碳纤维复合材料具有比强度高、比模量大、热稳定性好、可设计性强等特点,优异的综合性能正是追求性能第一、结构质量效率最大化的航天产品所需。

目前,应用在航天光学遥感器的碳纤维复合材料产品涵盖遥感器的各个部位,如相机镜筒、相机支架、遮光罩、桁架等[1-3]。所用树脂以环氧树脂和氰酸酯树脂为主,增强材料以连续碳纤维为主。根据具体产品特点和工艺特点,按照产品的性能要求和厚度要求将预浸料以一定的铺层顺序和铺层层数在模具上叠放形成坯体,再将坯体放入热压罐或热压机在高温环境下进行数小时的高温高压固化。

航天遥感器复合材料及制造工艺主要有以下特点:1)为保证产品的力学性能,增强体采用连续纤维;2)树脂基体环氧树脂和氰酸酯树脂均为热固性树脂,需要在特定的固化温度和压力下进行数小时固化(发生化学交联反应)以形成稳定的网状交联聚合物;3)预浸料叠层坯体内部松散,为排出坯体中的空气和其他小分子,需对坯体在加热的同时施加高压,以提高制品的致密性,保证制品的力学性能;4)对于复杂结构产品,为保证其力学性能,预浸料铺层设计往往需要多个平面或多个部位进行连续铺层,如薄壁加筋镜筒需保证法兰环和镜筒筒体的连续、加强筋与镜筒筒体的连续等,多向接头中要保证各端头周向连续、各端头之间的根部连续等。

21世纪,复合材料的需求将以更快的速度增长,而其高成本成为制约复合材料广泛应用的重要瓶颈。低成本复合材料制造技术是目前世界上复合材料研究领域的一个核心问题。提高复合材料的性能价格比,除了在原材料、装配与维护等方面进行研究改进外,更重要的是降低复合材料制造成本。[4]

近年来,三维(Three dimension,3D)打印技术的出现为制造业开辟了一个全新的思路,不同于传统制造业的减材制造和等材制造,它通过添加材料的方式可以快速地成型复杂形状产品并且实现最大限度的利用原材料。研究3D打印技术在航天复合材料产品制造的适用性,对于促进航天复合材料产品的低成本化制造具有重要的工程意义。

1 3D打印技术

1.1 3D打印技术原理

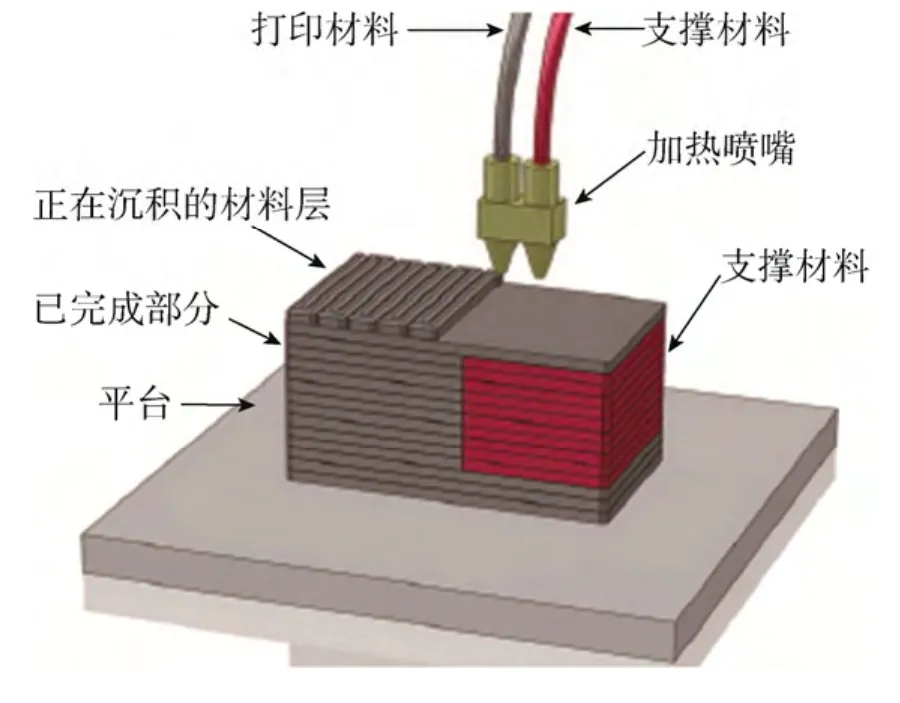

3D打印也叫增材制造,区别于传统的减材或等材加工制造方法,它是采用材料逐层累加的方法制造实体零件。该技术是在现代CAD/CAM技术、激光技术、计算机数控技术、信息技术、精密伺服驱动技术以及新材料与物理化学技术的基础上集成发展起来的。其工作原理是将物理实体的计算机三维模型离散成一系列的二维层片,利用精密喷头或激光热源,根据层片信息,在数字化控制驱动下,将熔覆的成型材料通过连续的物理层叠加固化,逐层增加材料来生成三维实体产品,图1为基于熔融沉积技术(FDM)3D打印基本过程示意图[5]。

图1 3D打印基本过程Fig.1 The basicprocess of 3 Dprinting

1.2 复合材料3D打印技术

在各种3D打印技术中,能够进行复合材料3D制造的主要有选区激光烧结(selectedla sersintering,SLS)、熔融沉积成型(fusedde position modeling,FDM)、分层实体制造(laminated object manufacturing,LOM)以及立体光刻技术(sterolithography,SL)。[6]

(1)SLS

SLS制造复合材料的主要方法是混合粉末法,即基体粉末与增强体粉末混合,激光按设计图纸的截面形状对特定区域的粉末进行加热,使熔点相对较低的基体粉末融化,从而把基体和增强体粘接起来实现组分的复合。该方法存在的问题是混合粉末中两种材料的密度不同,易出现沉降使得制品成分不均匀。通过合成单一复合材料粉末进行技术改进,制得的复合材料粉末将能克服混合粉末的易沉降、不均匀等问题从而能够制得品质更高的制品。

(2)FDM

FDM工艺制造复合材料是预先将纤维和树脂制成预浸丝束,再将预浸丝束送入喷嘴,丝束在喷嘴处受热融化并按设计轨迹堆放在平台上形成一层层材料,层与层之间通过树脂部分或完全融化形成连接。FDM技术所用的复合材料预浸丝束必须满足组分、强度以及低粘度等要求,一般需要在复合材料中添加塑性剂增加流动性。

(3)LOM

LOM技术与FDM类似,需预先制备单向纤维/树脂预浸丝束并排制成无纬布即预浸条带,预浸条带经传送带送至工作台,在计算机的控制下,激光沿三维模型每个截面的轮廓线切割预浸条带,逐层叠加在一起,形成三维产品。

(4)SL

利用SL制造复合材料,首先需将光敏聚合物与增强颗粒或纤维混合成混合溶液,利用紫外激光快速扫描存于液槽中的混合液,使光敏聚合物迅速发生光聚合反应,从而由液态变为固态,然后工作台下降一层薄片的高度,进行第二层激光扫描固化,如此反复,形成最终产品。SL制造复合材料存在增强颗粒发生沉淀导致颗粒分布不均匀、溶液中泡沫导致固化后孔洞的产生、颗粒的反射使得激光吸收能量变低因而需要更长的照射时间等问题。

2 复合材料3D打印技术进展

热塑性树脂具有加热变软、冷却固化的工艺特性,易于实现增材制造,在3D打印市场以热塑性塑料为主,同样,在复合材料3D打印技术中,以热塑性树脂为基体的复合材料相对也是主要的研究对象,增强材料有短切纤维和连续纤维。

2.1 短切纤维/热塑性树脂复合材料

德国、美国等3D打印公司及我国华曙高科等分别研制了可用于SLS技术的短切纤维/热塑性树脂复合材料粉末并实现商业化,材料参数见表1[7-10]。

表1 国内外商业化SLS用复合材料粉料Tab.1 Commercial composite powder used in SLS at home and abroad

2.2 连续纤维/热塑性树脂复合材料

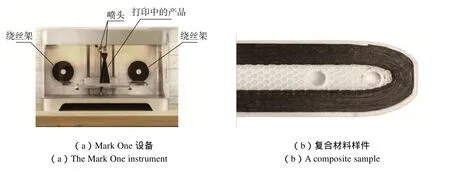

美国MarkForged公司2014年初研发了连续碳纤维增强热塑性复合材料3D打印设备MarkOne,打印出了碳纤维增强尼龙复合材料(见图2)[11]。打印机具有两个喷头,一个喷头输送热塑性树脂(尼龙或聚乳酸),一个喷头输送连续的预浸碳纤维丝或预浸玻璃纤维丝,预浸纤维丝涂有特别为打印机开发的热塑性树脂,两个喷头轮流工作,用基于FDM的工艺沿X/Y平面铺放树脂和预浸丝束,实现纤维和树脂的复合,纤维可以按需要取向或仅在需要的地方铺放。目前,该设备仅能实现X/Y方向纤维取向,尚不能实现Z向取向。MarkOne可打印尺寸为0.6m×0.4m×0.3m。

图2 MarkOne设备及复合材料样件Fig.2 The Mark One instrument and a composite sample

美国Stratasys公司和美国能源部(DOE)橡树岭国家试验室合作开发量产碳纤维复合材料FDM制造技术。合作分为3个阶段,第一阶段研究在FDM过程中如何放入碎纤维以及如何调整材料的各种机械性能,第二至第三阶段研究集中于在中心线上开工制造连续碳纤维复合材料以及进一步的处理[12]。

2.3 短切纤维/热固性树脂复合材料

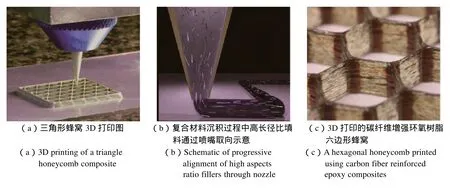

图3 热固性复合材料的3D打印Fig.3 3D printing of thermoset composites

哈佛大学研制了适用于3D打印的环氧树脂,首次实现了热固性树脂的3D打印,见图3。为改善树脂粘度,研究人员添加了纳米粘土、二甲基磷酸酯、碳化硅晶须和短切碳纤维,以咪唑基离子做固化剂,极大地拓展了树脂的打印窗口,使树脂在长达数周的打印窗口期内粘度不会显著增加。通过控制纤维长径比和喷嘴直径,使填料在剪切力和挤出流的作用下发生取向,实现了填料取向的控制,获得了取向的纤维。打印好的部件先在较低的温度下预固化,然后从基板上移出再进行进一步高温固化。[13]

3 航天用树脂基复合材料3D打印技术分析

目前复合材料3D打印技术以短纤维/热塑性复合材料为主,材料和设备实现了商业化,而热固性基复合材料仅在试验室实现了短切纤维增强复合材料的3D打印。结合航天遥感器复合材料的产品特点,连续纤维增强热固性复合材料3D打印技术在打印材料、多维连续打印、预固化功能等方面亟待突破。

1)开发适应性的打印材料。复合材料3D打印过程要求打印材料具有适当的粘度、流动性、长的操作时间、短的成型时间,因此需对现有航天复合材料材料体系进行适应性开发,对材料体系进行改进,以提供满足3D打印技术和航天应用要求的材料。

2)突破纤维多维连续打印。复合材料3D打印设备亟需突破在多维方向的连续堆积,如设置五轴/六轴联动打印平台通过转动平台实现多维连续打印,以满足航天复杂结构产品多个平面、多个部位的连续铺层要求。

3)实现预压实功能。热固性树脂基复合材料需在高温高压下实现树脂基体的固化和制件的致密化,可在打印一定层数后在设备内对坯体进行预压实和加热,提高打印中间过程的致密性,打印完成后再将坯体移至固化设备进行最终固化。

采用低成本技术是降低复合材料产品成本的有效途径之一,3D打印技术通过增加材料实现产品的制造,能够最大限度的发挥材料的利用率,降低复合材料生产成本。此外,对于复杂结构复合材料产品,3D打印技术还可以减小对工装的依赖,缩短加工时间,同时还可以实现整体成型、减少装配时间,研究3D打印技术在航天复合材料的应用具有重大工程意义。对于航天遥感器所用的连续纤维增强热固性树脂复合材料,3D打印需解决打印材料、纤维多维连续打印、预固化功能等问题。

References)

[1]章令晖.航天器用复合材料桁架结构研究进展[J].纤维复合材料,2013,4(2):62-68.ZHANG Linghui. The Progress of Research on Composite Truss for Spacecraft[J]. Fiber Composites, 2013, 4(2): 62-68. (in Chinese)

[2]殷永霞,王建明.碳/环氧复合材料航天光学遥感相机镜筒研制技术[C].全国首届青年复合材料学术交流会,北京,2007.YIN Yongxia, WANG Jianming. The Manufacture Processing of Carbon/Epoxy Composite Lensbarrel Used in the Astronautic Light Remote Sensor[C]. 1st National Youth Conference on Composite Materails. Beijing, 2007. (in Chinese)

[3]章令晖.内置光阑式遮光罩成型技术探讨[J].航天制造技术,2012,(4):27-31.ZHANG Linghui. Study on Molding Technique of Baffle with Imbedded Aperture[J]. Aerospace Manufacturing Technology, 2012, (4): 27-31. (in Chinese)

[4]杜善义.先进复合材料与航空航天[J].复合材料学报,2007,24(1):1-12.DU Shanyi. Advanced Composite Materials and Aerospace Engineering[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2007, 24(1):1-12. (in Chinese)

[5]Novakova M L, Novak M J. Special Materials Used in FDM Rapid Prototyping Technology Application[C]. IEEE 16 International Conference on Intelligent Engineering Systems. Lisbon, Portufal, 2012.

[6]Kumar S, Kruth J P. Composites by Rapid Prototyping Technology[J]. Materials and Design, 2010, 31(2): 850-856.

[7]EOS.CarbonMide®-PolyamideCarbon Fibre-reinforced[EB/OL].[2015-03-24].http://www.eos.info/material-p.

[8]3DSystems.DuraForm® HSTComposite[EB/OL].[2015-03-24].http://www.3dsystems.com/materials/duraformr-hstcomposite.

[9]华曙高科.FS3400CF碳纤材料[EB/OL].[2014-10-13].http://www.farsoon.com/serviceshow.asp?id=408.Farsoon.FS3400CFCarbonFiberComposite[EB/OL].[2014-10-13].http://www.farsoon.com/serviceshow.asp?id=408.(in Chinese)

[10]华曙高科.FS3400GF玻璃微珠复合尼龙材料[EB/OL].[2014-10-13].http://www.farsoon.com/serviceshow.asp?id=409.Farsoon.FS3400GFGlassBead/PAComposite[EB/OL].[2014-10-13].http://www.farsoon.com/serviceshow.asp?id=409.(in Chinese)

[11]Mark Forged. Mark Forged Mark One World’s First Carbon Fiber 3D Printer[EB/OL].[2014-01-28].http://www.3der.org/articles/20140128-markforged-mark-one-world-first-carbon-fiber-3d-printer.html.

[12]Stratasys. Stratasys and Oak Ridge National Laboratory Partner to Advance Additive Manufacturing[EB/OL].[2012-6-29].http://investors.stratasys.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=687923.

[13]Compton B G, Lewis J A. 3D-printing of Lightweight Cellular Composites[J]. Advanced Materials, 2014, 26(34): 5930-5935.