商会如何树立权威

侯耀晨

11月30日下午4时许,2014年第三届马连道全国斗茶文化节颁奖盛典在数百位到场嘉宾的瞩目中华丽落幕。一些嘉宾仍留恋于现场,品鉴当日产生的茶王、金奖等各类茶品,我在鸿坤大厦8楼等电梯时,遇见了礼送贵宾的高晨生。

很自然地,我对北京福建茶业商会、北京茶业企业商会(筹)成功举办本届斗茶文化节表示祝贺。

高晨生会长则利用短暂的时间,传递了对《中国商人》的谢意——多年以来,《中国商人》一直专注于报道异地商会以及民营经济体的发展状况,他说:你们报道的角度和思路很好,希望以后有机会我们进行更多探讨……

在斗茶文化节中,高晨生本人的企业——北京市满堂香茶业有限公司选送的两号铁观音只收获了银奖和优胜奖,但他坦率而自信的微笑中释放的信息,却传递出北京福建茶业商会日益提升的行业话语权和市场影响力。

此前在颁奖盛典期间接受采访时,高晨生将“建设中国一流行业商会”的愿景更升华了一步,表示要把马连道打造成为“世界第一茶街”,而仅仅一周后,在北京首家一级茶业行业商会——北京茶业企业商会筹备会的参会代表中,已经赫然出现了北京安徽茶业商会会长胡洪华等来自兄弟省份在京茶企业中的风云人物。

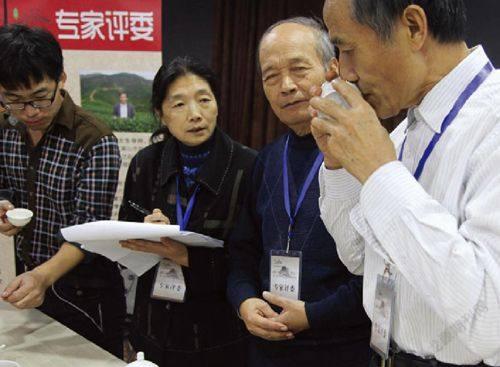

此次全程参与11月28日-11月30日期间的斗茶文化节,作为惟一来自媒体的评委,我本人还完成了一个特殊使命:跟王伟欣、黄大、聂景秀、张伟华、石洪6名茶友组成“大众评委团”,与陈金水、郭雅玲、朱旗、王同和、沈红5位国家级茶界权威专家,共同见证了本届斗茶文化节各品类茶王、金奖等各项大奖,以及“大众最喜欢的茶”这个新设奖项的亮相。

随着大赛于11月30日下午的谢幕,不少人可能会认为此次斗茶大赛已成为过去时,但实际情况并非如此,在各界茶商、茶人与茶友之间,与大赛相关的各种茶王、金奖茶叶的品鉴活动和和小型主题茶会仍在如火如荼地举行,而微信平台为这些沙龙活动的组织者提供了极大的便利。

这次斗茶大赛泛起的“涟漪”将会是持久的,且由于其中发生的一系列创新价值,将会成为行业商会深度整合与探索期的一个分水岭。

不愧对任何一款茶样

一次参赛企业众多的全国性斗茶大赛,其赛制与赛程能否尽可能做到公平、公正和公开,将直接关系到大赛主办、承办单位,以及获奖茶叶品牌在行业与市场中的公信力。

此前,已多次听茶业商会执行副秘书长汪朝江谈起以往两届赛事的透明度,比如参赛茶企送来的茶样从取样、封装、编号等等环节都是有现场视频监控,专家评委们也必须在最终获奖名单上签字等等。

道听途说的,毕竟不如身临其境。

我对斗茶文化节在赛制、赛程等各个环节的感受,是从行使“大众评委”使命的那一刻开始的。

2014年11月28日上午9时许,我到达本次大赛初赛、复赛和决赛现场——马连道党群活动中心三楼时,陈金水、郭雅玲、朱旗、王同和、沈红5位国家级茶界权威专家,已经和汪朝江秘书长等候在隔壁会议室了。

待大众评委们先后到齐后,汪秘首先介绍大众评委团与专家评委团的成员们彼此认识,然后强调从即日起,有关初赛、复赛、决赛中的评选权力就完全交给在座各位了——茶业商会秘书处的人则只负责引导观众,维护现场秩序,以及烧水、清洗茶具等一些基础的服务工作。

汪秘此番表态,使我们这些初次参与评选工作的大众评委们陡然增加了几分新鲜的刺激感,当然,也有无形的压力——我们这些业余的票友,最终评出来“大众最喜欢的茶”,究竟与专家们的结果相去几何呢?

但是,专家评委组的反应很快给我们传递了一种颇有些神圣的使命感和兴奋情绪——这将是一场不受任何“黑幕”与“猫腻”干扰的开心之旅。我们要做的就是:评选出最好喝的茶。因为这些茶样代表了寄托着产区茶农、茶企员工到销区茶商们的莫大信任与期望!

德高望重的陈金水老师首先发言,看起来他对于这类赛事是驾轻就熟的,征求各位专家们的意见后,他很快对本次参赛的红茶、白茶和铁观音、大红袍的评选做了分工:陈金水、王同和、沈红老师负责红茶、白茶;朱旗和谢雅玲老师则负责铁观音和大红袍的初赛与复赛;最终的决赛茶样,则是需要5位专家们集体投票的。

作为大众评委,我们在初赛第一天,主要是“实习”性质的观摩,向专家评委们了解每一款茶叶评选的标准和流程以及操作要领,随后两天,则要负责从专家评委团评选出的获奖茶中,评选出“大众最喜欢的茶。”

这样的评选流程安排,于我本人而言是心花怒放的,我可以在现场到处逛逛,观察我认为值得注意的各种细节——尤其是有关赛制与赛程的那些细节,也可以随机向各位老师请教我感兴趣的问题。当然,我还是一位非常业余的摄影爱好者,要留下各种珍贵的镜头呢!

就第一天观感而言,有这样的一些地方是我感到新鲜和意外的:

首先是封装茶桶与各款茶样的名称不一致,比如红茶-黑桶、白茶-红桶、铁观音-白桶,而“大红袍”则以典雅的紫色茶桶来封装,每个茶桶装底部有编号,桶里又有专用的茶袋封装茶样。我还特意查看了一下,这些茶桶均以茶桶底部的原始编号来区分,一律看不到参赛企业的LOGO等任何标识。同时,茶桶集中到现场后,也是由专家评委们在观众以及大众评委们的瞩目下亲自开启的。也就是说,参赛茶样、原始编号,与参赛茶企之间的信息联系,在进入开启封装茶桶的第一个环节就被切断了。

红茶、白茶用顶部带气孔的白瓷茶杯来冲泡,茶杯底部也有编号,但专家们往往会随时移动茶杯,互相肓品其中几款值得特别比拼的茶样。铁观音、大红袍则用盖碗来冲泡,盖碗底部没有编号,朱旗、谢雅玲二位老师是用自然顺序来排序的。另外,对于铁观音和大红袍的茶底,二位老师还特意将其舒展于清水瓷盘中,仔细比评其经过数次冲泡之后的形态和性状。

专家们淘汰一些茶样的次序,要经过评茶样(将干茶样从封装茶桶取出统一置放于茶盘中观察),冲泡之后的闻香、观色、品鉴,以及看茶底等程序。一般而言,白茶最多出两水,红茶最多三水,而铁观音则至少出三水,大红袍则要达到四水以上,才能评出最终的结果。这是因为每一款茶特性不同,发挥其茶性最佳韵味的时机也是有区别的。

也有一些茶在干茶样的评选环节就被淘汰掉了,比如有三个茶样本来属于“白毫银针”,却被参赛茶企业混入“白牡丹”的队伍中。陈金水老师与王同和等老师商议后,当即将其请出白牡丹斗茶单元,而参与到“白毫银针”序列的评选中。

专家们不只是要在三天的时间中,从一百多款茶样中评选出最终的获奖茶样,而且就每一款金奖以上茶样从干茶形态、茶色,冲泡后的汤色、香气、口感、喉韵、回甘等方面写出自己的专业评语。可以想象,这黑字白纸的获奖评语,将攸关点评人在江湖上的声望,因为在随后的市场流通中,他们的专业评断将随时接受茶企代表、茶人茶友,以及该款获奖茶购买者、品鉴者等社会各界人士的长期质疑。

就以上我看到的,诸多斗茶赛制与赛程中的细节而言,参赛茶企若想从中寻觅一些操作空间几无可能,而从大众评委到专家评委团,也缺乏依据、时机与精神来“照拂”到某一款参赛茶样。

尤其是初赛第一天,要大量淘汰参赛茶样,从而产生第二天复赛中的入围者,是一件非常挑战心力的工作。专家评委中,陈金水老师已年近花甲,其他几位老师也有六十多岁了。他们不仅要按照严格的操作规程完成每一款茶样的评选工作,还要随时答复大众评委与现场观众们的问题。

记得在11月28日复赛结束后当日晚上的研讨会上,我曾经提问说看见专家评委们把茶水都吐地上了,请他们回答一下各人平时都喝什么茶,以及主要喝哪个产区的茶。谢雅玲老师则做出特别说明——由于她身体承受不了那么多茶叶的刺激,如果把那么多茶水都喝下去,是无法坚持到最后的!

尽管赛事紧张,挑战艰巨,但各位专家评委们以其茶人的清静雅和以及专业风范,全身心投入到这件赏心悦目的“舌尖上的赛事”中。而大众评委团也不甘落后,须要知道,我们这些大众评委们,无一不是长期游走于马连道的资深茶友,世上好茶自然也品过一些,种种离奇的茶叶故事,也是听了不少的。

可是混迹于马连道再久,知己茶友再多,怎么可能在三天之内喝到如此之多的好茶呢?只此一件,便大有天下好茶来朝,任我等一一品评的“大福大贵”之陶醉——因为连见多识广的专家评委们都说:也只是在斗茶大赛中,他们才能喝到最多的好茶呢!

“贵显”已极,自然也生出几份庄严和担当,我们对千山万水之间走来,云集京城的茶叶们怀有虔诚的敬惜,即便专业上修养尚浅,但毕竟对于茶叶而言,好喝才是硬道理。我们在评议红茶、白茶、铁观音和大红袍品类中“大众最喜欢的茶”这个奖项时,亦是分工明确,操作务求规范,对于某几号茶样,更经数次加泡,复经民主投票,才决出最终奖项的。而最终的结果,也说明了我们的不负众望:有一款清香铁观音和浓香型铁观音,获得了此次大赛的金奖,而此两款茶样正是我们评出的“大众最喜欢的茶”!

如今回顾大赛中的点点滴滴,斗茶大赛中的火爆气息如在昨日,作为6名大众评委之一,我本人不认为专家评委团与大众评委团“决定”了所有参赛茶品的命运,我们实际上是在虔诚的心境下,评选出了“明星中的明星。”

“黑马”起于江湖草莽间

作为一个敬重茶叶为人生导师的好事者,我个人认为仅仅从斗茶的赛制与赛程来观察其权威性和影响力是不够的,更重要的还要对比历届大赛的获奖结果,来观察这些获奖结果是否受到了一些实力机构与人物的影响。

因为,即便一款只获得了优胜奖的茶叶,对获奖茶企相关品牌的知名度和销售业绩的拉升作用也是明显的。我有印象,去年的第二届马连道斗茶大赛中评选出的茶王,其每一份售价为6000元,共75份,全部被一个买家以45万元连锅端了。而本届斗茶文化节产生的66种获奖茶,在福茶荟京东旗舰店以及线下商会秘书处销售的组委会确定的官方指导价格分别为:

优胜奖800元/份;银奖1600元/份;金奖3000元/份;茶王8000元/份;品鉴装(优胜奖+银奖+金奖+茶王的混合装)1500元/份(注:据北京福建茶业商会官方信息:本届获奖茶王怡茗茶业所有茶品已经全部被预订售罄。)。

从一款茶叶的性价比来考虑,就本人体验而言,如果花800元,我们能够从熟悉茶商那里得到的茶,非但无法跟斗茶大赛中的优胜茶同日而语,即便三天斗茶过程中被淘汰出局的众多茶样,其汤色、韵味亦是我们平时很不容易接触到的。

如上所述,既然获奖茶叶关系到茶企、茶商以及众多茶友的切身利益,为了告慰本人出手太晚而被资本实力抢先劫走全部茶王茶品的遗憾之情,我特意从北京福建茶业商会调阅了第一届、第二届斗茶大赛,以及第三届马连道全国斗茶文化节的获奖名单,按照本人了解茶行业市场变化的需求,制作了下面这个表格。(见表格)

需要特别说明的是,从不同角度来分析这个表格中的关联数据,可以得出相应的参考信息,但我制作这个表格,主要是方便茶友们买茶、藏茶等需要而制作的。对于我本人而言,它不仅是一个现实中的参考工具,也将成为跟踪茶行业相关动态的历史参考工具。

当我制作完这个表格,我想弄清楚的第一个问题:斗茶大赛究竟从多大程度上是值得信任的,从获奖结果来看,有没有受到相关机构和人员的操作?

如果我从表格中得到的结论是相反的,我会弃之不用。

先看茶王的“出身”:

首届斗茶大赛最高奖项只有金奖,第二届、第三届大红袍分别产生一个茶王,获奖茶样分别是怡茗茶业有限公司和武夷山茗茶有限公司选送的大72号和65号,其送样人均为李丽,经查证李丽不是北京福建茶业商会的会员;

第三届红茶品类产生一个茶王,出自北京宁思源茶业有限公司选送的58号茶样。其送样人为吴振华,他是茶业商会的理事;

第三届铁观音品类产生一个茶王,出自北京茶人一桂商贸有限公司选送的39号茶样,其送样人为许一桂先生,他也只是茶业商会的常务理事。

这其中,最有趣的一匹黑马,应该是吴振华,第一届他选送的038号红茶荣获金奖,第二届他的红38获金奖,第三届他以北京宁思源茶业有限公司和福建思源茶业有限公司名义选送的58、38、51号茶样,竟分别夺得红茶品类一个茶王、2个金奖!

我们再来比较一下,在北京福建茶业商会担任核心领导职务的几家企业领导人主营业务以及其获奖情况。

商会会长高晨生:

在第一、二届大红袍品类中均未获奖,第三届他的企业北京满堂香茶业有限公司选送的116号茶样荣获优胜奖;

第二届斗茶大赛他选送的红71号茶样,荣获红茶品类金奖,在金奖中排名第4位;白76号茶样获优胜奖;铁观音18号荣获金奖头名;

第三届斗茶大赛,他选送的铁观音1号、2号分别荣获银奖和优胜奖。

商会监事长林瑞富:

在福建茶业商会的会员企业中,商会监事长林瑞富掌控了坦洋工夫红茶优厚的茶园、工厂以及专业市场等行业资源。从表格中来看,他主要参加了红茶品类的评选:

第一届、第二届斗茶大赛中,他的企业福建林洋茶业有限公司选送的041号、红12号分别摘取红茶品类铜奖和银奖;

第三届斗茶大赛,他的另外一个茶企北京德茗洋商贸有限公选送的27号红茶,荣获红茶品类优胜奖;

商会常务副会长兼秘书长黄其祥:

在第一、二届斗茶大赛中,北京市祥园茗品茶业有限公司选送的051、红55分别荣获铜奖和优胜奖;

通过以上获奖茶企业的出身以及获奖情况的数据对比,基本可以得出以下结论:

一、这三次斗茶大赛的结果是比较可信的。

熟悉商会运作情况的人士会了解到,在茶业商会这样的行业商会里,像吴振华这样的普通理事,每届会费不会超过10000元,但是他在三届斗茶大赛中均有斩获,竟获得了4个红茶类的金奖,和惟一红茶类”茶王”奖项!

而第二、三届斗茶大赛大红袍品类茶王的获得者李丽,她不是商会的会员,对商会没有任何会费的贡献。

由此我们大概可以了解到,对商会会务工作以及会员做出巨大贡献的商会会长高晨生、监事长林瑞富、常务副会长兼秘书长黄其祥等核心领导成员,并未因其在商会中的地位而在赛事中得到什么特殊待遇。

二、红茶,可能已受到茶行业规模企业的空前重视。

红茶在国际市场创造了惊人的销售业绩,而在以品类海量,以多元化和个性化著称于世的中国茶叶市场,似乎长期以来并未受到企业的高度重视和消费者的追随。

但是透过这三次斗茶大赛,我们可嗅出一些行业信息:

首先是三次斗茶大赛,均把红茶作为一个主要品类列入其中。

主营坦洋工夫红茶的商会监事长林瑞富、在铁观音品类上更具实力的高晨生,还有商会常务副会长兼秘书和黄其祥,均不同程度参加了红茶品类的斗茶大赛,而且有所收获。这说明商会领导和会员企业对红茶的重视度正在提升。

其次,斗茶大赛组委会连续几届都只是选择某几类茶作为斗茶大赛的茶类,应该是这几类茶还是市场认可度高,是商务礼品茶的主流。组委会没有跟风去做一些老茶年份茶的评比,这背后也是值得深究的。

那么作为一个普通的爱茶人,如何到市场上挑选放心的好茶呢?

首先,那些敢于参赛的茶商都是对自己的茶品相当有信心的,即使没有获奖的茶叶也应该都是精品,只是在斗茶大赛的评选机制下,总有高低优劣之分。所以,那些敢于参赛的茶企已经在给他们自己的老客户传递一种信心。另外,大家可以根据我提供的表格,对于那些连续参赛的获奖茶企应该更有信心。如果有心人能够去发掘连续几届都参赛的茶企,包括那些没有获奖的茶企,应该都有重要的参考价值。

实际上,当我们得到了三届斗茶大赛的获奖企业名单,根据自己的不同需求和目的制作成相应表格后,不只是有利于一般消费者的买茶和藏茶,对于有兴趣进入茶行业的人士,也可以通过不同数据的对比和分析快速找到自己应该切入的细分品类,以及优先选择的合作对象。

当然,对于茶行业的政策制定者和监管部门,基于这些表格和工具的分析与解读会更具行业参考价值。

游说:商会的核心力量

中国异地商会经过自上世纪90年代以来的多年发育之后,已于近几年呈现出分化的趋势,其具体表现为:

同一个商帮,通过其分布于国内外不同城市甚至国家的兄弟商会之间出现了松散性的结盟与联合;

不同商帮之间,出于业务或区域的某些共性实现结盟与联合;

各大省级商会体系内部的行业商会,正在日益壮大从而呈现出向全国性行业商会跨越式发展的趋势。

北京福建茶业商会就属于其中这样的一个行业商会。在由第一、二届斗茶大赛基础上,升级为第三届马连道全国斗茶文化节的此次重大赛事中,我们可以观察到:

纵向上看,此次大赛既有来自茶叶主产区的制茶企业,亦有来自销区的茶商企业,不仅参赛企业的代表性在扩张,参赛茶叶品类也更加丰富。在区域影响力方面,在斗茶文化节期间,有福州市政府组织了有关福州茉莉花茶的专程推介活动,斗茶文化节更得到了中国茶叶流通协会和北京市西城区政府的共同支持和指导。

如此一来,北京福建茶业商会通过斗茶文化节实现了其对行业、产业以及相关组织和机构的联结和凝聚作用;

横向上看,由北京福建茶业商会、北京安徽茶业商会以及更多在京规模以上茶企,联合发起的“北京茶业企业商会”已获相关政府主管部门批准,并于斗茶大赛结束一周后,成功召开了筹备会。随着北京茶业企业商会的即将成立,北京茶业企业商会将会成为北京市首家茶业行业的一级商会。

这个资质的获得,实际上是可以与各大在京省级商会平起平坐了,甚至在商会运作与治理,商会在国内外的资源对接等方面,需要拥有比一般以省级商会为核心的商团组织更具专业性、规范性、包容性和开放性的运作精神。

比如,近年来各异地商会的主要精力集中在帮助会员企业融资、寻找项目等服务上,但是对于即将成立的“北京茶业企业商会”,它要面对的可能已经不是这些会员企业自己应该干好的事情。

它要思考的问题将是:

其一:如何在政府、企业与社会之间成为一个能够兼顾各方利益的游说机构?

其二:如何逐步消退目前以来自福建的茶商为主体的商帮色彩,通过持续努力,真正发展成为能够代表全国各大茶农、茶企、茶商、茶人长益的商团组织?

其三:如何代表中国茶行业的力量,为中国茗茶真正进占更大国际市场,发挥自己的影响力和话语权?

就上述几个愿景和挑战而言,我们注意到高晨生会长向媒体表示的,要将马连道建设成为“世界第一茶街”的具体设想,已经传递出来一些相关的信号。

那么,在结束这篇有关第三届马连道全国斗茶大赛台前幕后的观感时,让我们再来八卦一下:

北京茶业企业商会正式成立后,商会的核心领导职务将会如何设立与分配呢?

我个人的预测如下:

现任北京福建茶业商会会长高晨生,将可能就任“北京茶业企业商会”的首任会长;

新成立的“北京茶业企业商会”将可能设立多个“执行会长“(亦可能是”常务会长“或者”联席会长“),当前北京福建茶业商会的常务副会长兼秘书长黄其祥、商会监事长林瑞富,以及参与筹备会的北京安徽茶业商会会长胡洪华,在京规模以上主流茶企业领导,其他兄弟省份的规模以上主流企业领导和相关的省级茶业、协会的核心领导将有可能出任这个职务。

北京茶业企业商会的秘书长职务将可能全面职业化,而不再由常务副会长来兼任。因为随着更多在京兄弟省份茶业企业代表的加入,北京茶业企业商会的秘书长必须向商会中的所有代表性群体负责,这应该是一种最基本的平衡机制。

随着北京福建茶业商会,正式升格为“北京茶业企业商会”,更多类似的行业商会将会加快审批和筹备的历史进程。由此引发的一个可能性:目前的在京各省商会,可能会选择像北京广西商会那样,发展成为专注于整合全球异地兄弟商会,在商会运作、核心服务和联系上更加紧密的异地商会联盟与跨平台组织。