英汉反腐败新闻语篇中概念隐喻的对比研究

董伟娟,郑 珂

(台州学院外国语学院,浙江临海317000)

英汉反腐败新闻语篇中概念隐喻的对比研究

董伟娟,郑珂

(台州学院外国语学院,浙江临海317000)

反腐败是当今世界一个热门话题,在反腐败新闻语篇中广泛存在着概念隐喻。通过对英汉反腐败新闻语篇的比较分析,发现英汉新闻语篇都主要使用了战争、疾病和旅行这三大概念隐喻,体现了人类对腐败与反腐败概念的相似体验和共同认知。概念隐喻有助于人们深刻理解腐败的特点和反腐败过程的长期性和艰巨性。

新闻语篇;英汉语;反腐败隐喻;对比分析

作为一种认知方式,隐喻普遍存在于人类思维和话语中。莱考夫(LaKoff)和约翰逊(Johnson)于1980年在Metaphors We Live by一书中指出:隐喻是从熟知、易于理解的源域到陌生、抽象的目标域的映射,是人们以一事物认识、理解另一事物的过程[1]。隐喻的映射是源域和目标域之间的一种对应关系,这种关系被激活,映射就将源域的结构模式、基本特征投射到目标域中。因此隐喻涉及两个不同的概念域,是建立在概念系统之上的,故称之为概念隐喻。概念隐喻通常隐含于字面意义之外,是深层次的,它高度概括了各类隐喻性表达的内涵,而隐喻性表达则是隐喻在语言使用中的具体表达方式[2]。

反腐败是当今世界一个热门的话题,业已成为各国政府工作的重中之重,并承载着人民的热切期盼。而反腐败的成功有赖于对腐败本质的认识。美国政治学家海登海默指出,腐败就是运用公共权力来谋取私人利益的行为[3]。腐败在世界范围内广泛存在,是公认的最令人痛恨的社会问题。然而腐败是高度抽象化的非物理概念,看不到也摸不着。赵艳芳认为人类对情感、心理、文化经验等抽象的非物理概念的理解在很大程度上是通过隐喻来实现的[4]。腐败这一概念也是通过隐喻得以深化和理解的。新闻通过报道手段来构建、传播信息,进而帮助读者了解社会生活和文化环境。一般来说公众都希望能用最经济的方式迅速理解新闻时事,而隐喻能帮助简化议题。生动的隐喻能创造出判断特定人、事、物成败的标准,帮大众过滤讯息[5]。因此,对反腐败新闻语篇的隐喻解读必将有助于重构读者所面临的文化现实,帮助读者深刻认识和理解新闻事件。

本文基于概念隐喻理论,对英汉新闻语篇中出现的腐败和反腐败的隐喻表达进行收集、归纳和分析,试图找出英汉两种语言中有关这一隐喻概念系统的异同,从而进一步了解反腐败隐喻的实质。

一、反腐败新闻语料分析

本文以2013年1月1日至2015年6月30日间发表在《人民日报》、《中国日报》等报刊上的反腐败新闻为中文语料,以同时期的美国《华盛顿邮报》、英国《每日电讯报》等报刊上的反腐败新闻为英文语料,共搜集到英汉语料各50篇作为对比研究语料库。依据隐喻识别分析方法,构建出反腐败隐喻的表达内容,对比研究其异同,进而解读中西方对该特定主题的思维特点和认知差异,并运用认知语言学知识寻找其背后的理据。

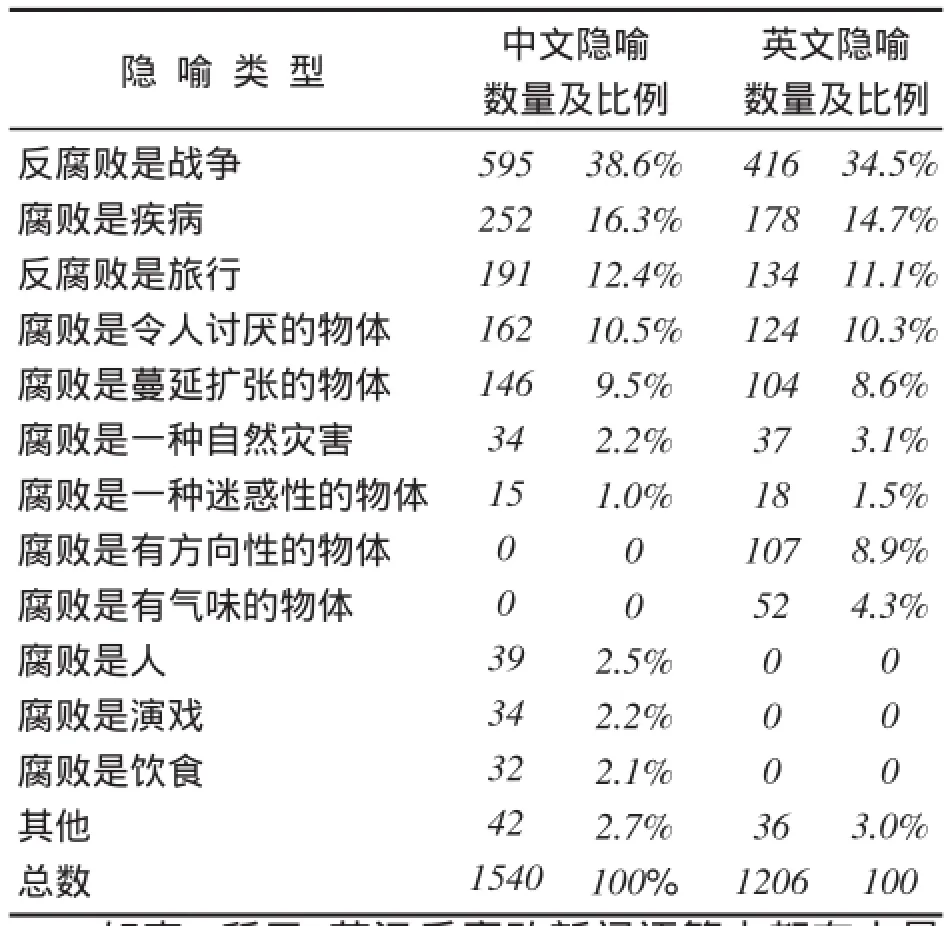

经过隐喻识别,英汉新闻语料中有相似概念隐喻7个,同时,中文语料中有3个独有的概念隐喻,英语语料中有2个特有的概念隐喻,见表1。

表1 反腐败隐喻类型分布情况

如表1所示,英汉反腐败新闻语篇中都有大量的隐喻表达出现,这也印证了莱考夫和约翰逊关于隐喻无处不在的理论。从具体的隐喻类型看,英汉反腐败新闻语篇中主要使用了战争、疾病、旅行这三大隐喻类型。这表明腐败现象的广泛性以及反腐败斗争的长期性和艰巨性在两种文化中有相似的体验。英汉新闻语篇中也都使用了实体隐喻:腐败是物体。但纵观这些表达,无一例外都用到了不好的物体。这些物体所具有的蔓延性、迷惑性、破坏性等特点都映射到腐败这一抽象概念域中,说明腐败的特征已在中西方文化中得到一致认可。

就差异性而言,英语新闻语篇中运用了腐败是有方向性的物体,腐败是有气味的物体这两个特殊的隐喻。而汉语语篇中也有其所独有的概念隐喻:腐败是人,腐败是演戏,腐败是饮食。

二、英汉反腐败新闻语篇中概念隐喻的相似性分析

鉴于战争隐喻、疾病隐喻和旅行隐喻在英汉反腐败新闻语篇中都占据了一半以上份额,本文着重分析这三个概念隐喻的具体表达。

(一)反腐败是战争(ANTI-CORRUPTION IS A WAR)

作为一个具体的历史概念范畴,战争一直伴随着古今中外人类的历史进程。人们对战争冲突、争斗、防御等特征已经形成了一套熟知的认知模式。战争一开始,就分为敌我双方,战争过程中涉及到武器使用、战略部署、战斗形式,其最终目的是赢得胜利。与之相似,在反腐败过程中,作为“主力军”的反腐工作者把腐败视为“敌人”,用“利剑”、“枪”等各种武器,与腐败展开斗争。例如:

1.这一年,中国的反腐败斗争,无论在规模、密集程度,还是深入性和制度探索方面,均呈现出空前的高强态势。

2.中国社会科学院中国廉政研究中心副秘书长高波在接受中国共产党新闻网记者采访时表示,中央纪委此次机构改革增加了“战斗部队”,扩大了“主力军”,意义重大,效果令人期待。

3.腐败是人民政府的天敌。我们要用法治的思维,用制度来管权、管人。

4.根据党的十八大对形势的判断和战略部署,把惩治腐败放在突出位置,坚持有腐必惩、有贪必肃。

5.Declaring corruption“public enemy number one”in developing countries,World Bank Group President Jim Yong Kim today described how the Bank Group is stepping up its fight against corruption.

6.China's ruling Communist Party announced a corruption investigation into a one-time senior aide to former president Hu Jintao on Monday,as President Xi Jinping opens another front in his sweeping battle against deep-rooted graft.

7.As a key strategy in the war on global business corruption,Western nations have imposed tough laws like the U.S.Foreign Corrupt Practices Act(FCPA)and the UK Bribery Act that carry strict penalties for corporations that fail to comply.

8.The Bill lays down very clearly that it is trying to stamp out corruption of youth and minors,which is possibly the most important element in the Bill.

9.I doubt the most dedicated advocates and enforcers of the current anti-corruption regime naively think their laws are a panacea.

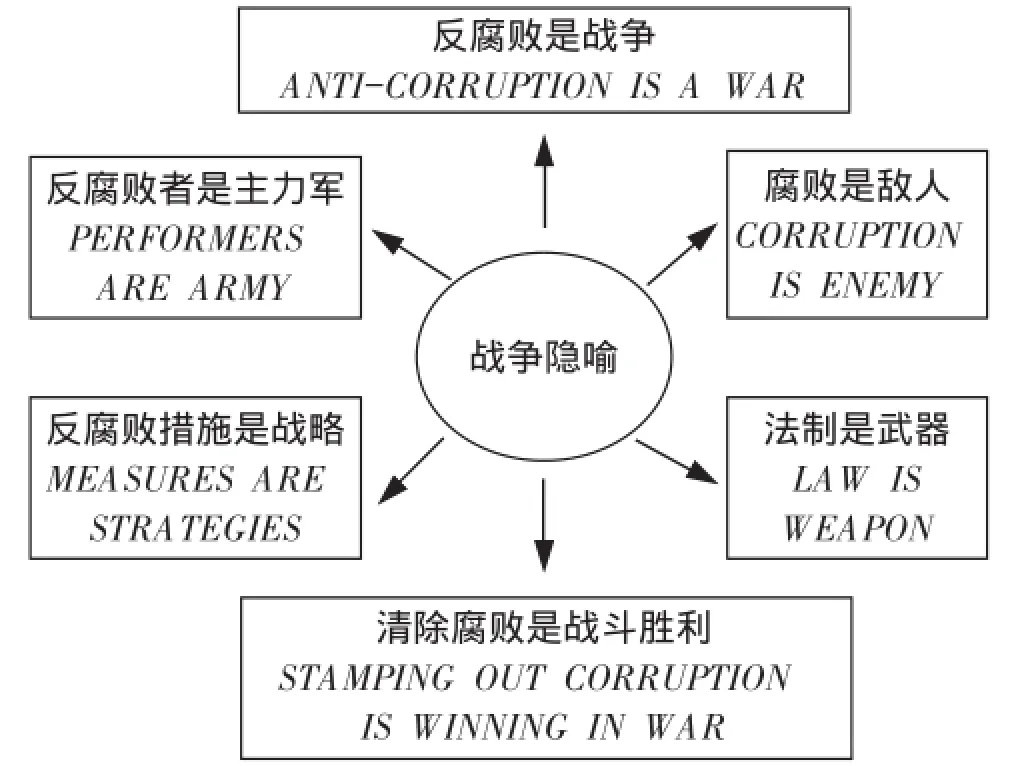

从以上例子中,我们看到英汉反腐败新闻语篇都广泛使用了反腐败是战争这一概念隐喻,战争源域的部分特征被投射到反腐败这一目标域中,见图1。

图1 反腐败是战争的隐喻模式

如图1所示,战争隐喻是通过将战争这一源域的有关结构特征映射到反腐败这一目标域中来实现隐喻构建的。反腐败者是主力军,而腐败是敌人,敌我双方阵营明确。作战过程中,反腐败者把法治当作武器,把一系列措施作为战略,最终达到清除腐败、取得战斗胜利的目的。从例子中不难看出,属于战争源域的词汇“战斗”、“主力军”、“天敌”、“亮剑”、“战略部署”、“enemy(敌人)”、“fight/battle(战斗)”、“front(前线)”、“strategy(战略)”、“regime(军团)”等被运用到反腐败这一目标域中。这一概念隐喻映射使反腐败行动的战争特点得以显现,有效地传达了反腐败斗争的激烈性,使英汉新闻读者都充分感受到反腐败斗争的紧迫性和必要性。清除腐败刻不容缓,不然就会被腐败打垮。

(二)腐败是疾病(CORRUPTION IS AN ILLNESS)

10.腐败现象如同侵入党和国家肌体的病毒,决不能掉以轻心。

11.官场腐败已经成为全社会担心并痛恨的顽疾。

12.本次机构改革对于“非战斗”人员进行合并同类项,进一步加大了查办案件的组织力量,贯彻落实了“标本兼治,以治标为主”的方针。

13.广大干部群众看到了我们党从严治党的决心、刮骨疗毒的勇气。

14.Dealing with corruption is like treating a patient.A good doctor would use more preventive methods than prescribing curative medicines to reduce the patient’s illness.

15.Without reform of the system,appointing new officials can only treat the symptoms.It won't make any fundamental difference.

16.Corruption is like the common cold:all pervasive,continuously mutating,probably incurable.

在以上例子中,我们可以看到疾病隐喻被广泛应用到反腐败概念的理解中。疾病隐喻的出现不是偶然的,而是根植于人类自身的身体体验和日常生活经验中,并与认知模式,即人类对关于客观世界知识的心理构建相一致[6]。疾病的概念人所共知,在得病、治疗期间所经历的痛苦、钱财损失,对疾病的痛恨以及渴望得到治愈的心理都得到了英汉两种语言使用者的广泛认可。因此人们很容易就把疾病的特征系统性地映射到了腐败概念域中。腐败是“感冒(common cold)”、“病毒”、“顽疾”,甚至是人们闻之色变的不治之症-癌症,例如:All of us have a responsibility to take actions against the cancer of corruption。所有这些疾病都具有易感染(mutating),难以治愈(incurable)并且导致严重后果的特征;反腐败恰恰是治疗疾病(treating a patient)的有效手段:我们依据不同的症状(symptoms),诊断病因并拿出“刮骨疗毒”的极大勇气使腐败得以“标本兼治”。新闻语篇中频繁使用疾病概念来隐喻腐败概念,在读者思维中强化了腐败问题的严重性和清除腐败的迫切性。

(三)反腐败是旅行(ANTI-CORRUPTION IS A JOURNEY)

17.走过2014,反腐倡廉仍然在路上。

18.十八大以来,反腐收效显著,但反腐倡廉依然任重道远。

19.看看高层发话,应该说新一年的反腐中央有方向也有思路。

20.An important step toward fighting corruption and helping more people lead better lives is to build institutions with greater integrity,Kim noted.

21.We’ve reached the end of the anti-corruption campaign,bringing down a[former]standing committee member.

22.Anti-corruption is a dead-end,because the soil is bad.

以上例子表明:反腐败是一场艰难的旅行。反腐败一开始,反腐败就走“在路上”,且“任重道远”,需一定的“方向”和“思路”。一次反腐败的结束是到达终点(reached the end),但反腐败也可能走入死胡同(a dead-end),无法到达目的地。旅行概念与反腐败概念存在一一对应关系:反腐败的人是旅行者;反腐败的开始是旅行的起点;反腐败的发展是旅行的过程;反腐败的结果是旅行的终点。其实,腐败概念与旅行概念也息息相关。当腐败开始,思想防线垮了,腐败“闸门”自然就开了。自此腐败之人就走上了“不归路”或飞速奔向腐败(on the high road to corruption)。

英汉语中,战争、疾病和旅行这三个源域到反腐败目标域的映射都具有相似性,都是建立在人的基本经验和凸显的文化模式基础之上的,也就是利用人们熟悉的、有形的、具体的概念来进行新闻语言的构建,产生丰富话语意义,使读者更好地发挥联系功能来深刻理解和认识新闻事件,从而获得媒体希望达到的效果[7]。腐败如疾病,危害性极大,我们必须同腐败进行坚决的斗争。但战胜腐败并不能一蹴而就,需打持久战,是一个艰苦卓绝的旅程。三个串联的概念隐喻非常有效地激发了人们思维中对战争、疾病和旅行这三个概念的百科知识,自然而然地将其投射到反腐败概念域中,从而充分理解和识别反腐败的特性。

除了上述三个主要概念隐喻之外,英汉反腐败新闻语篇中还运用到腐败是一种物体这一实体隐喻。实体隐喻即通过物体和物质来理解我们的有关经验,并对它们进行指称化、范畴化和量化[8]。因此我们可以把抽象概念视为具体、有形的物体。这一隐喻概念建立在我们生活经验基础之上,在语言中几乎无处不在。新闻语篇通常用日常生活中令人厌恶或恐惧的物体来描述腐败,比如“病原体”、“火药桶”、“蛀虫”、“高压电网”、“苍蝇”、“evils(恶魔)”,或者视腐败为洪水、泥石流等自然灾害,抑或是滋生蔓延“疯长的野草”,具有迷惑性的“糖衣炮弹”、“腐败陷阱”、“opium(鸦片)”、“gamble(赌博)”等。例如:

23.对权力腐败,人民群众最不满意,视腐败为最严重的政治雾霾,对防范惩治腐败有越来越高的期望。

24.贪婪与腐败,就像是一张高压电网,千万摸不得,碰不得,永远要远离它!

25.“The increase in the salaries of civil servants,”Ambassador Todd observed,“is one method that can reduce the temptation of corruption to secure extra income.”

三、英汉反腐败新闻语篇中概念隐喻的差异性分析

从以上分析中可以看出,反腐败这一概念在新闻语篇中是高度隐喻化的。而且基于人类相似的身体体验和生活经验,英汉反腐败新闻语篇对于隐喻选择具有很大的相似性,但差异性的存在也不容忽视,表现在以下两个方面:

(一)同一概念隐喻下,反腐败隐喻表达式上的差异

<1),且各件产品是否为不合格品相互独立.

首先,两者在词性选择上有区别。汉语新闻语篇多使用名词性和形容词性词语,如“反腐败斗争”、“战略部署”、“标本兼治”、“刮骨疗毒”、“病原体”、“雾霾”、“糖衣炮弹”等等,倾向于描述,旨在提醒和警示,使人们认清反腐败是长期、复杂和艰苦的过程,需要从全局的高度来看待这个问题。而英语新闻语篇在使用名词性短语之外还频频使用“fight”、“treating”、“diagnose”、“stamp out”、“strongly condemning”、“is engulfed in”等动词性词语,凸显了动作感,倾向于具体的行动,旨在指引人们投入到解决腐败问题的实际行动中去。其次,英语语篇中隐喻表达式的使用远远没有汉语语篇来得丰富,而且也较少使用渲染性词语。这反映了英汉新闻媒体对腐败的文化认知还存在一定的差距。

(二)反腐败概念隐喻上的差异

由于不同的文化背景、生活方式,英汉两种语言的新闻语篇对于反腐败概念隐喻的选择也体现了一定的差异性。莱考夫和约翰逊曾指出,某一文化中最为基本的价值观是与这一文化中最基本概念的隐喻结构相一致的[9]。从源域到目标域的映射通常是和隐喻选择的动机相关联。社会和文化的发展轨迹不同,人们对概念隐喻的选取也不尽相同。

中国传统哲学观是“天人合一”,强调人和自然的和谐统一。因此,人在对自然界万物的认知和掌控中起到了无可比拟的作用,强调“人定胜天”,倾向于用人的思维去判断事物所处的情况。在对腐败事件的理解上,汉语新闻语篇倾向于使用腐败是人(CORRUPTION IS A PERSON),腐败是饮食(CORRUPTION IS EATING)和腐败是一场戏(CORRUPTION IS A PERFORMANCE)的隐喻映射。例如:

26.腐败文化是最深重的腐败,是摧毁一个国家健康发展的元凶。

27.村干部严重腐败,大肆侵吞集体财产。

28.特别是子女亲属违规经商,与领导干部发生腐败关联性极强,权钱互补、借机捞钱、利益交换,与在官场上的亲属“一唱一和”,演起了贪污腐败的“双簧”。

与汉语文化相反,西方哲学观倡导“天人相分”,认为人与大自然是对立的。因此西方媒体倾向于描述事实,注重反映物体存在的真实情况和特点,使读者能够清楚了解和正视现实社会的负面,采取合适的方式应对困难。因而,腐败是有方向的物体(CORRUPTION IS AN OBJECT WITH SPATIAL ORIENTATION)和腐败是有气味的物体(CORRUPTION IS AN ODOROUS OBJECT)是英语新闻媒体对腐败特有的隐喻理解。例如:

29.Countering Narendra Modi's attack on graft issue,Sonia Gandhi today said those levelling allegations against Congress were“neck-deep”in corruption.

30.Forty years later,the stink of corruption once again swirls round the Metropolitan Police.

四、结语

本文运用概念隐喻理论,对英汉反腐败新闻语篇中的隐喻现象进行分析并研究其背后的理据。研究发现,英汉反腐败新闻语篇中都存在大量的概念隐喻,这在一定程度上佐证了“隐喻无处不在”的结论。其次,英汉反腐败新闻语篇中主要运用反腐败是战争,腐败是疾病,反腐败是旅行的概念隐喻。这是因为中西方对于反腐败理解都有相似的身体体验和社会经历,对腐败的危害性、对反腐败的迫切性和长期性都有共同的认知。再者,由于不同的哲学观、文化背景和民族心理,英汉反腐败新闻语篇中也存在文化所特有的概念隐喻表达。

隐喻作为人们认识世界的手段,在新闻语篇中也有充分体现。新闻语篇中的反腐败概念隐喻的大量使用,体现了隐喻思维的普遍性和跨文化共性。隐喻极大丰富了反腐败语言表达,加深了人们对反腐败的认识和理解,进一步证明了隐喻是人们走向世界、认识新事物的有效方法和手段。

[1]Lakoff,G.&Johnson,M.Metaphors We Live by[M].Chicago:University of Chicago Press,1980:6.

[2]梁婧玉,汪少华.当代美国政治语篇的隐喻学分析——以教育类语篇为例[J].外语研究,2013(4):10.

[3]阿诺德·J·海登海默.政治腐败:比较分析选读.王沪宁编.腐败与反腐败-当代国外腐败问题研究[C].上海:上海人民出版社,1990:15.

[4]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001:227.

[5]Mio,Jeffery S.Metaphor,Politics,and Persuasion.In J.S. Mio and A.N.Katz eds.Metaphor:Implications and Applications[C].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum,1996:66.

[6]张薇,汪少华.英汉疾病语篇中概念隐喻的比较研究[J].英语研究,2012(3):18.

[7]蔡宇学.战争隐喻在英汉新闻中的认知构建[J].太原师范学院学报(社会科学版),2009(7):112.

[8]束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2001:135.

[9]Lakoff,G.The Contemporary Theory of Metaphor.In Ortony Andrew ed.Metaphor and Thought[C].Cambridge:Cambridge University Press,1993:277.

A Comparative Analysis of Anti-corruption M etaphors in News Discourses between English and Chinese

Dong Weijuan,Zheng Ke

(School of Foreign Languages,Taizhou University,Linhai,Zhejiang 317000)

Anti-corruption is a hot-debated topic in the world.The concept ANTI-CORRUPTION is usually conceptualized and expressed in metaphorical terms.Based on the analysis ofmass linguistic data from English and Chinese media discourses,the research discovers that WAR METAPHOR,DISEASE METAPHOR and JOURNEY MEAPHOR are employed in English and Chinese anti-corruption news discourses,which are primarily rooted in common human bodily experiences.These metaphors help people to well understand the attributes of corruption and the long-term and arduous process of anti-corruption.

news discourse;English and Chinese;anti-corruption metaphor;comparative analysis

10.13853/j.cnki.issn.1672-3708.2015.05.009

2015-07-20

本文为浙江省教育厅高等学校访问学者教师专业发展项目(FX2012057);台州学院青年基金项目(2013QN05);台州市社科联项目(14YB08)的研究成果之一。

董伟娟(1979-),女,浙江临海人,讲师。郑珂(1973-),女,浙江台州人,副教授。