城市游憩空间的政府管理机构整合方案探索

叶圣涛+叶托+吴雪明

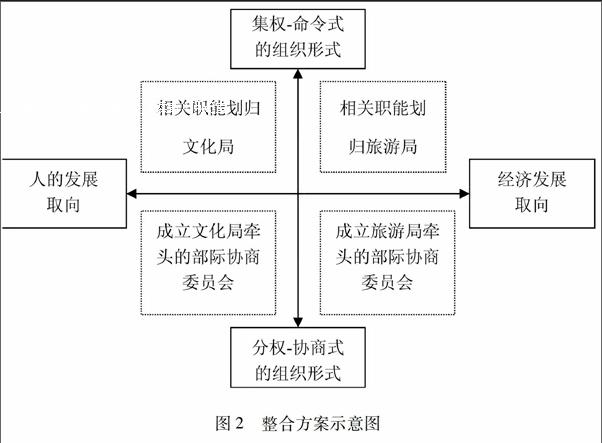

摘要;城市游憩空间关联于多个政府职能部门,因此只能获得破碎化的公共服务,导致大部分城市的游憩空间既不能很好地满足人的发展,也不能很好地满足旅游发展,整合分散在各部门的管理职能显得非常必要。为了探索整合方案,本文从价值取向(旅游发展取向与人的发展取向)、组织形式(集权-命令式与分权-协商式)展开分析,由此推导出四种可能的整合方案:一是相关职能划归旅游局,二是成立旅游局牵头的部际协商委员会,三是相关职能划归文化局,四是成立文化局牵头的部际协商委员会。各个城市政府可以根据自身的实际状况做出选择:闲暇旅游驱动型旅游城市可以选择第1种方案;商务旅游驱动型旅游城市可以选择第2种方案;非旅游型中小城市可以选择第3种方案;非旅游型大城市可以选择第4种方案。

关键词:D630城市游憩空间;人的发展取向;旅游发展取向;控制-命令式;沟通-协商式;

中图分类号:D630文献标志码:A文章编号:1009-055X(2015)03-0043-06

无论是中国还是美国,休闲时间已经远超工作时间和家务时间,占据了居民生活时间分配的很大的比重。[1]引导城市居民积极健康利用休闲时间是政府的责任,其中,首要的任务是确保为城市居民提供丰富多样的各类游憩场所。然而,最近一次的大部制改革中,国土、能源、交通、建设等政府管理部门受到格外的重视,但是,在休闲事务领域,政府部门如何改革似乎尚未进入讨论话题的核心。[2]在英国,休闲游憩服务的提供主要是通过政府与一些准立法机构、半官方组织和部门合作,政府为38个非政府公共团体行政部门(如:英格兰艺术委员会、英国电影研究所、体育委员会、博物馆和艺术走廊协会、英国旅游机构等)提供资金,并对它们负责。[3]

那么,对于我国而言,政府如何更好地提供休闲游憩服务?本文试图从城市游憩空间这一具体的管理对象入手,来探索相应的政府管理部门整合之道,以引起政府和学界对于城市居民的休闲游憩需求的关注。

一、问题的提出

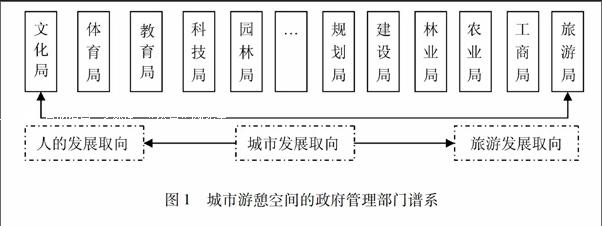

中国改革开放以来长期实行以经济建设为中心,这种发展思路表现在城市建设上就是城市发展取向,即追逐城市空间的收益最大化。在这种取向下,不能直接带来经济效益的城市游憩空间很难与其他城市功能空间相竞争。由于城市游憩空间直接关联于市民的日常生活,过度开发和过度拥挤的城市空间必然降低市民的日常生活品质。虽然没有生产,生活将难以为继,但是,也不能为了生产而忽视生活,本末倒置更加不可取。随着我国常住人口城市化水平已经超过50%,反思既往的生产主义的城市化道路,走上以人的发展取向为核心的新型城市化道路就成为当务之急。[4]新型城市化道路体现在城市空间资源的配置上,就是要增加城市游憩空间的比重,为了实现这样的目标,有必要增强城市游憩空间所对应的政府职能部门的力量。但是,从现状来看,城市游憩空间所对应的政府管理部门具有一个宽广的谱系(见图1)。文化局、教育局、体育局、科技局、园林局、规划局、建设局、林业局、农业局、工商局、经贸局、旅游局等都与城市游憩空间的规划、建设和管理发生或多或少的联系,因此,城市游憩空间的行政管理主体呈现出典型的碎片化特征,这种碎片化管理容易导致以下问题。

第一,行政管理部门的碎片化导致城市游憩空间在城市总体规划中缺乏统筹考虑和博弈能力。城市总体规划就其结果来看表现为对不同城市功能用地的配置,而在用地配置的背后,不同城市功能的行政主管部门的相互博弈和妥协,对于相应的城市功能在用地配置中取得优势地位具有重要作用。城市游憩空间所对应的行政主管部门的破碎化使得其博弈能力被大大削弱。在城市总体规划中,与城市游憩空间直接相关的是绿地系统规划,主要由园林局提出需求和目标,显然缺乏对城市游憩空间的整体性谋划。

第二,行政管理部门的碎片化导致城市游憩空间的建设缺乏足够的权力和资源基础。城市游憩空间包含的子类型多样,形态复杂,一处游憩场所的建设往往需要多个政府部门的通力合作。[5]由于不同的子类型可能由不同的部门主管,导致各子类型之间缺乏协调和配合,这就造成有些游憩场所人满为患,而有些具有游憩功能的场所则很少有人光顾。如果能将多种提供不同游憩机会的空间合理地配置组合,则能增强游憩空间的服务能力。碎片化的行政管理最终导致城市游憩空间的碎片化,尤其是不同游憩机会的碎片化。

第三,行政管理部门的碎片化导致城市游憩空间的使用反馈机制脆弱。由于游憩动机是一个较为宽泛的谱系,因此,碎片化的行政管理部门难以把握游憩者的真实的使用感受,只能得到或者只关注碎片化的反馈意见,这种碎片化的反馈信息不能从根本上改善城市游憩空间的状况。而即使能够获得游憩者的相对完整的反馈信息,由于行政管理部门的碎片化,也没有能力处理这种意见。

总之,作为行政管理部门碎片化的一个直接结果,使得大部分城市的游憩空间现状既不能很好地满足人的发展,也不能很好地满足旅游发展。表现在:城市游憩空间的总量严重不够、城市游憩空间在中心城区与郊区的布局不均等、在高档居住区与城中村的分布不均等、各子类型之间的不配合、过度使用与低效率使用共存,等等。因此,为了改善城市游憩空间在与其他城市功能空间相互博弈的过程中的劣势地位,有必要整合与之相关的各行政职能部门,形成合力。本文正是针对这样的现实问题,力图通过理论层面的分析,寻找整合的方案。

二、整合的价值取向

整合的价值取向是在对既往的城市发展取向所导致的城市游憩空间不成系统的批判上发展而来的。一种是旅游发展取向,其基于城市游憩空间的旅游价值,强调促进城市旅游业的发展。这种取向即能优化城市空间品质,又能促进城市经济增长,但是从根本上说还是倾向于经济增长,只不过与城市发展取向相比,有较强的动力建设城市游憩空间。另一种是人的发展取向,其基于城市游憩空间的生活价值,强调促进人本身的发展。该取向批判经济增长取向,重点关注人的生活世界的改善。

(一)旅游发展取向

从珠海、桂林、厦门、西安等著名旅游城市的发展经验中,不难得出城市游憩空间的建设能够促进旅游业的发展。在“旅游热”的背景下,旅游已经成为驱动城市游憩空间建设的重要动力,而各大城市积极推动旅游产业发展的背后动机往往是GDP增长。通过旅游促进GDP增长的发展思路和我国官员的激励机制有着千丝万缕的关系。[6]不少研究已经证实,旅游产业与经济增长之间存在明显的正向关系。[7]进一步说,在以经济建设为中心的执政思维指导下,当城市的各种功能在竞争城市用地的时候,那些对城市经济贡献较大的功能必然能够获得相对的优势地位。因此,在这种情况下,城市游憩空间建设要想获得支持,便需要与以GDP增长为取向的城市旅游发展联系起来。也就是说,城市游憩空间的建设只有搭上旅游产业发展的顺风车,才具有建设的动力和获得财政支持。

在我国,很多城市已经将旅游局与体育局、文化局合并形成文体旅游局(如:广东省的深圳、珠海、增城、蕉岭等),其实质就是一种以促进旅游产业发展为取向的行政部门整合。众所周知,旅游局的主要职能是促进旅游产业(如传统旅游产业:旅游景区、酒店业、旅行社业、旅游餐饮业、旅游购物业、旅游娱乐业)的发展,而以旅游局为轴心的行政部门整合可以将传统旅游产业衍生到其他产业(如旅游与农业、工业、信息业、教育、医疗、文化等的融合)。因此,在现有的国情下,将分散在各个部门的与城市游憩空间相关的管理职能集中到旅游局,便成了当下最为流行的行政机构整合模式。这种以旅游发展为取向的行政机构整合,是一种典型的经济发展驱动的整合模式。

(二)人的发展取向

与旅游发展取向相对立的另一种价值取向是:每一位城市居民应当享有公平的和充足的游憩机会。[8]休闲作为人类的美丽的精神家园,是人之为人所不可或缺的必要条件。[9]因此,城市游憩空间就其本质而言,主要还是要服务于人的发展,使人在休闲和游憩中获得知识和成长。人的发展取向是建立在对经济发展取向的批评之上的。经过30多年的发展,以经济发展取向为执政模式已经展示了诸多严重的弊端,如城乡发展不平衡、收入分配制度不合理、地方保护主义盛行、违法征地拆迁行为严重、环境污染问题依旧严峻、“新三座大山”尚未移除、安全生产故事频繁、基层政府债务高举等。[10]

相对而言,以人的发展取向为执政模式将更能满足公民对政府的期许,更加符合民主政府理念,也更加有利于和谐社会建设。人的发展取向就是要重新发现生活世界本身的价值,使得人们通过相互的交往克服现代社会所带来的人际间的冷漠。正如哈贝马斯所言,现代社会,由于系统的力量过于强大,已经严重侵蚀生活世界,进而导致生活世界的危机。[11]传统的城市发展取向关注点都是经济增长或者说系统的力量,而不是生活世界本身的建设。因此,未来的新型城市化道路需要更加注重人的发展。

从人的发展的角度来看,城市游憩空间关联于文化局、教育局、体育局、科技局、园林局,并一直延伸到旅游局等。剥去旅游的经济表现,支撑旅游发展的内核的还是人的发展。人出门旅游可以增长知识,扩大视野,使身心得以放松。如果一个城市不能为旅游者提供这方面的吸引物,那么,旅游经济也就成了无源之水。因此,从城市游憩空间的长远发展来看,人的发展取向是本质规定。

三、整合的组织形式

除了价值取向,政府管理机构整合的另一个重要维度是组织形式。政府组织是行政管理体制中最为重要的因素,在制约行政管理体制改革的诸多变量中,政府组织结构形式的变化,起着至关重要的作用。政府组织结构是政府职能正常行使并发挥作用的主要物质载体,政府职能的转变与调整(包括量的变化和质的变化),必然要求政府组织结构做出相应的变化,同时机构改革又进一步推动了政府职能的转变。一般而言,在整合部门之时,政府可以采取两种不同的组织形式:控制-命令式的组织形式与沟通-协商式的组织形式。

(一)控制-命令式的组织形式

所谓控制-命令式的组织形式,就是将原本分散在各个部门的与城市游憩空间相关的管理职能集中到一个部门,由这个部门统一规划、建设和管理。这种组织形式的本质在于:将部门之间的协调行为转变成部门内部的命令行为,其采用的组织方式是一种科层制组织。科层制组织,指的是一种权力依职能和职位进行分工和分层,以规则为管理主体的组织体系和管理方式,具有分部—分层、集权—统一、指挥—服从等特征。[12]

主张采用这一组织形式的学者通常假设,部门之间存在难以承受的高协调成本,故而不得不利用控制-命令式的组织形式将高昂的协调成本加以“内部化”,也即用“控制-命令”来替代“协调”。[13]在这些学者看来,城市政府的每个部门都在各自的管辖职能上制定自己的政策议程,并试图以最有效的方式运用自己的资源,达到自己设定的政策目标,与此同时,它们也发展出了自己的组织个性或意识形态。在缺乏沟通和协调的情况下,各部门为了保护各自的职责范围和部门利益,通常在合作的时候保留实力或者牺牲整体利益,而在冲突的时候相互侵犯。这意味着,部门之间的合作具有极其高昂的协调成本。[14]因此,最好的整合办法就是,将类似的职能整合到一个部门之中,防止部门之间的职能交叉。

对于城市游憩空间的行政管理职能散落化问题,采用控制-命令式的组织形式也就成了一种较为普遍的方案。通过控制-命令式的组织形式,将那些分散在各个部门的与城市游憩空间相关的管理职能和业务相对集中起来,由单一部门(如旅游局或园林局等)统一管理,从而减少机构的数量,避免职能交叉、多头管理的局面,达到提高行政效率、降低行政成本和满足公民需求的目标。应该指出,集权-命令式的组织形式并不能解决目前的科层制体制带来的所有问题。例如,以前的部门之间的利益冲突,在整合后会演变成部门内部业务科室之间的利益冲突;如果整合不彻底,而不彻底的整合又提升了某一部门的博弈能力,便可能导致部门之间的更大的矛盾冲突。

(二)沟通-协商式的组织形式

控制-命令式的组织形式有利于提高行政效率和提高城市游憩空间与其他功能空间的博弈能力,但是沟通-协商式的组织形式却能够促进城市游憩空间的各子类型之间的博弈力量的均衡。因此,控制-命令和沟通-协商这两种组织形式对于城市游憩空间的建设各有利弊。一般来说,组织规模小,应选择控制-命令式的组织形式;组织规模大,应选择沟通-协商式的组织形式。考虑到城市游憩空间涉及多个政府管理部门,因此,要实现控制-命令式的组织形式要付出极大的成本,难度之大可想而知。2008年中央政府所推行的大部制改革就是试图以控制-命令式的组织形式来应对管理的破碎化,但是改革过程不断遇到挫折,进展并不顺利。[15]

在沟通-协商式的组织形式中,政府保留了各部门的局部自治,但是增加了部门之间的沟通网络和协商机制建设。具体而言,对于城市游憩空间建设这一特定的职能,旅游局、规划局、园林局、教育局、文化局等诸多部门均拥有一部分的业务范围,没有任何一个部门占据着支配地位,然而部门之间通过沟通和协商机制对特定职能进行了有效的协同管理。此时,城市游憩空间建设的效果和绩效主要依赖于各个部门之间的系统性协同程度,而整个的协同性则有赖于沟通网络和协商机制对于部门分割的弥补情况。在实际运作中,沟通-协商模式就是在保持现有部门管理职能不变的基础上,通过建立部门之间的沟通网络和协商机制,实现一定程度的整合,这种整合建立在部门之间的民主沟通、平等协商的基础之上。

四、整合方案的比较

(一)四种整合方案

以整合的价值取向和整合的组织形式为纵横两个维度,划分出四种可能的整合方案(见图2)。

一是相关职能划归旅游局。通过行政组织整合,提升组织力量和运行效率,促进城市游憩空间的整体优化和在城市空间中的博弈力量。当前,由旅游局所主导编制的城市旅游规划往往只是一个非法定的软规划,对于城市发展,尤其是城市空间的资源配置的影响作用十分有限。因此,以旅游局为主导整合相关职能,将提升旅游局在城市空间的资源配置中的博弈能力,进而客观上可以驱动城市游憩空间的建设。

二是成立旅游局牵头的部际协商委员会。与第一种方案相比,该方案通过相关职能部门的平等协商建立共识,通过共识来整合各方意见,最后形成建设城市游憩空间的美好蓝图。考虑到整合的价值取向以旅游发展为取向,因此可适当提高旅游局的权力地位。然而,由于这种共识建立在协商的基础之上,因此,尽管旅游局居于牵头地位,实质上对于各职能部门仍缺乏强制力。但是,通过部门协商,能够实现信息的对称和理念的统一,能在一定程度上推动城市游憩空间的建设和促进城市旅游的发展。

三是相关职能划归文化局。一个城市的文化主要形成于市民的生活世界,特定的生活方式造就出市民的特定的精神气质。由文化局主管的城市游憩空间的诸多子类型,如城市图书馆、文化馆、体育馆、艺术馆、博物馆、展览馆、城市广场等,对于生活世界的塑造都具有重要作用。例如,广州市珠江新城通过花城广场的建设,集中布局了图书馆、博物馆、大剧院、少年宫等,成了市民最喜欢去的地方之一。这样的空间增进了人与人之间的交往机会,在交往中形成彼此认同的价值观念。因此,将相关职能划归文化局[JP2具有很大的合理性。通过

“大文化”的理念来整合城市游憩空间,更能体现城市游憩空间的本质。只不过,在经济增长主义下,这样的整合模式难以改变城市游憩空间的弱势地位。

四是成立文化局牵头的部际协商委员会。与第二种方案相反,由文化局牵头来整合各个相关部门的意见,最后形成以促进人的发展为取向的城市游憩空间的发展共识。由于没有了旅游产业的驱动,将完[HJ2.6mm全取决于城市财政的投入,因此,除非改变城市建设的考核模式,否则该方案只能在一定程度上优化城市游憩空间的建设思路和布局。

可以将以上四种整合方案在价值取向、核心目的、问题诊断、整合方式、依赖手段、决策机制、组织系统等分析维度上比较其异同[16],作为城市政府选择的依据(表1)。

(二)城市政府的选择

在上述四种可能的整合方案中,城市政府究竟应该选择哪种整合模式,可能取决于多种因素,如:城市旅游发展现状和潜力、中央政府和省政府的行政体制改革状况、城市规模、城市密度、城市经济发展水平、城市居民诉求等等。因此,由于城市之间的巨大差异,不同的城市可以根据自身的状况选择不同的整合方案。

对于闲暇旅游驱动型旅游城市,如:珠海、桂林、张家界、黄山、泰安、丽江、凤凰等,可以考虑强化旅游局的职能,将相关职能划归旅游局主管。由旅游局制定城市游憩系统规划,并监测本地居民和外来旅游者使用的反馈意见,随时向市领导提出改进措施。在该类城市,旅游产业已经成为城市的支柱产业或者主导产业之一,客观上需要通过城市游憩空间的建设提升城市的景观风貌吸引力和旅游设施服务能力,因此,通过集权科层制的组织形式将有利于市政府的发展意图的高效率落实。

对于商务旅游驱动型旅游城市,如:广州、上海、北京等国内一线城市,可以考虑在现有政府部门结构的基础上,成立旅游局牵头的部际协商委员会。在这些城市,由于城市的政治、经济、文化等各方面的中心性地位,使得城市商务旅游特别发达,但是,即便这样,旅游产业也未能构成城市发展的支柱产业或者主导产业,旅游更像是城市在其他方面发展之后的副产品,因此,与城市游憩空间的建设状况并非直接相关。但是,通过旅游局牵头的部际协商委员会的整合,能够为城市旅游发展提供更便捷的服务,对于提升城市形象具有重要意义。

对于旅游经济不发达的中小城市,可以采取将相关职能划归文化局的整合方案,从而提高运转效率,整合有限资源,集中力量建设城市游憩空间。对于中小城市,由于各部门规模较小,因此,强化集权有利于提升组织运行效率。这样的整合对于有目的地建设一个城市具有潜在价值。一个精致而有特色的中小城市的建设,不仅需要鲜明的城市理念的指引,也需要强有力的组织力量的推动。

对于旅游经济不发达的大城市,可以成立以文化局牵头的部际协商委员会。当旅游产业不发达时,城市游憩空间主要服务于本地居民的游憩需求。让城市居民更好地生活不仅是城市游憩空间的建设目标,也是城市经济发展的终极目的。但是,大城市的政府各部门规模较大,整合难度大,强行整合会留下诸多难以预料的后遗症。因此,通过强化沟通网络和协商机制,更符合这类城市的实际情况。

五、结论与展望

对于城市游憩空间的建设而言,人的发展与旅游发展或许都是不可忽视的,前者是终极价值和理想状态,后者是必要的手段和发展动力。通过旅游产业的发展来驱动理想的城市游憩空间的建设看似一个难以解决的悖论。但是,由于城市游憩空间具有较高的公共性[17],因此,城市游憩空间的建设要获取充足的动力支持,在市场经济环境下,似乎比较困难。

要解决这个难题需要作为社会公众代理人的政府承担更多的责任,本文只是初步提出了整合思路,以起到抛砖引玉的作用。自第一个近代意义上的政府成立以来,人们就围绕着政府的角色及其所承担的职能进行不断地研究和探讨,试图找出一个最有效的、最低成本的、最理想的政府模式。本文针对城市游憩空间的政府管理职能碎片化、散落化问题,提出了四种整合方案,其目的在于提升政府的行政能力和行政效率,使得在城市建设过程中,主管城市游憩空间的行政部门具有更大的话语权和博弈能力,从而可以弥补单纯由市场机制所导致的城市游憩空间建设的动力的不足。

参考文献:

[1]王雅林,刘耳,徐利亚.城市休闲——上海、天津、哈尔滨城市居民时间分配的考察[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[2]朱光磊,李利平.回顾与建议:政府机构改革三十年[J].北京行政学院学报,2009(1):18-22.

[3][英]乔治·托可尔岑.休闲与游憩管理[M].田里,董建新,曾萍,等,译.重庆:重庆大学出版社,2009.

[4]中国(海南)改革发展研究院.人的城镇化:40余位经济学家把脉新型城镇化[M].北京:中国经济出版社,2013.

[5]叶圣涛,保继刚.ROP-ENCS:一个城市游憩空间形态研究的类型化框架[J].热带地理,2009(3):295-300.

[6]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36-50.

[7]齐子鹏,张彪,陈梅.经济增长方式的另一种选择:生态旅游实践[J].管理世界,2008(10):165-166.

[8]江海燕,周春山.国外城市公园绿地的社会分异研究[J].城市问题,2010(4):84-88.

[9]马惠娣.休闲:人类美丽的精神家园[M].北京:中国经济出版社,2004.)

[10]王永钦,张宴.中国的大国发展道路——论分权式改革的得失[J].经济研究,2007(1):4-16.

[11][德]哈贝马斯.合法化危机[M].刘北成,曹卫东,译.上海:上海世纪出版集团,2009.

[12][JP3丁煌.西方行政学说史[M].武汉:武汉大学出版社,2004.

[13]蔡立辉,龚鸣.整体政府:分割模式的一场管理革命[J].学术研究,2010(5):33-43.[JP

[14]ASimmons.Turfwarsatwork[J].StrategicFinance,2002(2):51-55.

[15]宋雅琴,王有强.能源大部制改革的历史分析与启示[J].北京行政学院学报,2012(4):55-60.

[16]叶托,李金珊,杨喜平.碎片化政府:理论分析与中国实际[J].中共宁波市委党校学报,2011(2):42-48.

[17]郦伟,何蔚荣.意识形态与乌托邦:当代中国城市公共空间生产的伦理维度[J].华南理工大学学报(社会科学版),2014(6):85-93.)