长篇连载 国宝同仁堂

长篇连载 国宝同仁堂

第一篇 :兴起和磨难(1669—1723) 第一章 :风雨崛起同仁堂

先辈定名公而雅后人开办“ 同仁堂”

一九六九年,乐显扬定下了同仁堂的堂名和堂训。乐凤鸣于一七零五年在大栅栏开设了“ 同仁堂”药铺。这里为什么是“ 下洼子门” ,“ 同仁”的深意打动了新张仪式上的贺客。

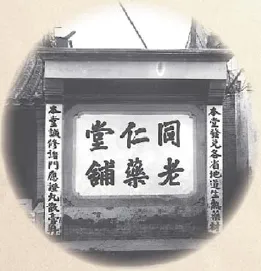

同仁堂老药铺

乐显扬有四个儿子,长子乐凤翔、次子乐凤鸣、三子乐凤仪,四子乐凤歧。乐凤鸣本来排行第三,因乐显扬的次子早夭,他便排行第二了。乐凤鸣字梧岗,生于顺治十八年(辛丑年,公元1661年)。乐显扬很喜欢乐凤鸣,不过“爱之越深,责之越苛”,乐显扬对他的教育也非常严格,除了常给他讲人生的道理,讲世上的忠奸善恶之外,也讲自己的人生经历和医药知识。只是年幼的乐凤鸣此时还不能完全领悟。

康熙四十一年(1702年),按照中国传统的干支纪年是壬午年,乐凤鸣乡试归来了。这可是一件大事,乡试通过就是举人了。可是乐凤鸣回来后,却好像变了一个人似的,也不看那些四书五经了,也不写那些八股文章了,像是个闲人一样。

人们都感到奇怪∶“他是中举了呢,还是名落孙山了呢?”

“是啊,要是中了举,那就应当准备会考。要是没有中举,就当再接再厉,哪能这样清闲无事。”

乐凤鸣有没有中过举,还真是一个谜。任何时代都有一股社会潮流,推动着人们身不由己,随波逐流地前行。在中国封建社会中,考科举,走仕途,就是这样一股强大的潮流,它让读书人把做官当成人生的唯一目标。乐凤鸣因为父亲的成功,比他的前辈们受到了更好的教育,因此,考科举也就成了顺理成章的事。按清朝的科举制度,没有任何功名的学子称为“童生”,童生要通过“县试”“府试”和“院试”才能成为秀才。当了秀才之后,再通过每三年举行一次的“乡试”成为举人。中举之后,还要参加每三年举行一次的“会试”。经过了会试,即使落榜,也有了当官的资格,以后的事,就是考进士了。进士分为三甲,头甲的第一名便是才子佳人戏里的主角——“状元”了。

乐凤鸣曾在自叙中说过“壬午年乡比后,闲居无事”。有人因而认定他没有中举,但是乐家的族谱上又记载着他受封为“内阁中书”。“内阁中书”是清代设的官职,官阶为从七品,掌管撰拟、记载、翻译、缮写之类的事。只有“秀才”的功名是不可能受封为“内阁中书”的。这和乐家族谱的记载不是矛盾吗?一个可能是,乐凤鸣在壬午年乡试时中了举,中举之后,就有资格参加会试。按清朝的制度,会试落榜的举人,也有当官的资格。因此即使乐凤鸣会试落第,他仍有资格受封为“内阁中书”。

不避讳言,还有一个可能,就是这个“内阁中书”是“捐纳”而得。“捐纳”就是捐钱做官。清朝有一个和科举制度并行不悖的选官制度,就是“捐纳制”。卖官鬻爵在清朝是合法的“政府行为”,是国家募集资金的重要手段,卖官所得悉数纳入国库,当然,这中间有没有“跑冒滴漏”,那就只有天知道了。捐纳的名目不尽一样,康熙平定准噶尔汗噶尔丹的叛乱(1688年-1697年)时,因为缺乏资金,曾下令卖官募捐。不管这种募捐方式是否妥当,为制止国家分裂而捐纳也应当算善举。清王朝,捐纳的人很多,而且价钱也不是很高,在乾隆时,二十担米就可以捐个七品官。因此商人为经营方便、士绅为游走上层,文人为结交广泛,常常会捐个官职。“捐纳制”的弊端早有定论,不必赘言,但也应当看到,在当时的条件下,乐凤鸣捐个官,不仅是合法的,而且也是拓展事业的权宜之计。其实,更值得人们关注的,不是乐凤鸣中没中过举,怎么得到的“内阁中书”,而是乐凤鸣为什么会在壬午年乡试之后“闲居无事”?这是因为,他突然对人生有了一个崭新的认识。

乐凤鸣的科举之路并不顺利,他参加过两次乡试∶第一次是康熙三十五年(1696年),第二次是康熙三十八年(1699年),都没有被录取。他只是凭着意志,才两落两起,没有自暴自弃。壬午年(1702年)乡试时,他已经四十一岁了,即使中了举,也要等到三年后才能参加会试,会试通过之后,还要再过三年才能参加殿试。到那时,他已年近半百了,如何能和那些二、三十岁便中状元的“青年才俊”相比?回想以往,他自嗟自叹,深感年华虚掷;瞻念前程,他自怨自艾,不免心灰意懒。他又想到父亲讲过的皇亲国戚为角逐权力明争暗斗的宫闱秘事,达官显贵为升官发财不顾廉耻的官场丑闻,感到儒家“齐家,治国,平天下”的理想,只不过是一个虚幻的梦。他突然醒悟到,要重新规划自己的人生之路。为此,他常常白日对窗苦思,夜间望月冥想,表面上是“闲居无事”,其实内心的争斗又岂是“翻江倒海”所能形容得了的?

处于人生的岔路口时,谁都难免会惆怅、彷徨。乐凤鸣也和那时的人们一样,逢此时,常会向已经辞世的先辈求助。于是,他在父亲的牌位前燃起了一柱香,香烟袅袅升起时,父亲仿佛又来到了他身边,父亲的眼光还是那样慈爱又那样严厉,他好像又回到了少年时代。

那时,乐家因为世代行医,已经有了一些名气,再加上父亲乐显扬的太医身份和不分贵贱亲疏的医德医风,就有了“乐太医待病人一视同仁”的美誉。乐凤鸣经常看见父亲在一豆烛光下翻检堆积如山的医书,在一缕阳光里品察古古怪怪的药材,在一线希望中救治“无药可救”的病患。

父亲的德、行和学识都很让他钦佩,但无论怎么繁忙,父亲都不放松家庭教育。他想到,那时父亲经常教诲他,“可以养生,可以济人者,惟医药为最。”

他还记起,那是康熙己酉年(康熙八年,公元1669年),他才八岁。一个春日,父亲正在给他讲古人自小立大志的故事,忽见一队大雁排成“人”字,在白云蓝天间向北飞去,于是父亲就指着雁阵对他讲什么叫“鸿鹄之志”。讲完了,父亲又问他,将来要做什么,那时的孩子大都会说,要金榜高中、骑马坐轿,出人头地,光宗耀祖。可是乐凤鸣却脱口而出∶“将来开药铺”。此言一出,其他长辈都暗暗吃惊,担心乐显扬会生气动怒,不想他竟欣慰地点点头,连连说好,在场的人都为他的豁达开明感到惊奇。

不久,父亲和几位亲戚、朋友在一起议论道,乐家已经有了一份基业,也有了相当的名声,以后还要发展,要立一个堂名才好。

清末民初同仁堂老照片

在中国传统文化中,堂名本是姓氏,宗族或家族的称号。因为堂名与姓氏的发祥地相关,也称作“郡号”或“总堂名”。堂名常被制成匾,悬于祠堂或府第。后来,堂名的作用大大延展了∶有的是表示对祖先的尊崇,如赵普“以半部论语治天下”,就有赵姓取“半部堂”为堂名。周敦颐有名作《爱莲说》,就有周姓取“爱莲堂”为堂名。有的堂名是对后人的劝戒,如“孝思堂”、“克己堂”、“务本堂”等;也有的堂名是表现主人的志趣,如“无欲堂”、“耕读堂”、“有竹堂”等等。堂名后来也演变成文人的书斋名,如陆游的“双清堂”,汤显祖的“玉茗堂”等。这种堂名又称斋名。总之,许多名门望族,书香之家都有自己的堂名。

乐凤鸣记得父亲曾说到∶“‘同仁’二字可命堂名,吾爱其公而雅,须志之。”并且挥毫写下了“同仁堂”三个字,只是乐凤鸣当时还是个孩子,不可能理解“同仁”二字的深意。现在,过了不惑之年,历经坎坷又饱读诗书的乐凤鸣,才真正理解了父亲的苦心孤诣。

儒家经典《周易》中就有“和同于人”的思想。“同人卦”中有“同人于野,亨,利涉大川,利君子贞。”意思是∶“能够与众人同心协力跋涉于野外,一切亨通,有利于涉过大河急流,有利于君子坚守正道。”

唐代韩愈的《原人》中又有“是故圣人一视同仁,笃近而举远。”一语。

后来,人们还赋予了“同仁”更多的含义∶如称呼志同道合者为“同仁”等等。乐显扬喜欢其“公而雅”,而这正是“同仁”的精髓。“公”,即是儒家推崇的“天下为公”。儒家学者曾经假托孔子之名,在《礼记·礼运》中描叙了一个“天下为公”的理想社会∶“老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养”。其实,这也正是千百年来无数仁人志士追求的“大同世界”。

至于“雅”,《尔雅》中有这样的解释∶“雅,义也;义,正也。”也就是公正、正义、正直的意思。

由此,乐凤鸣想到,父亲以“养生济人”为己任,不羡高官,不慕虚名,并且乐此不疲,不就是追求一个不分贫富贵贱,“一视同仁”,讲求公平正义的境界吗?而自己这三十多年不仅碌碌无为,还几乎把父亲的教诲——“可以养生,可以济人者,惟医药为最。”都忘记了。

父亲的风范,使乐凤鸣自感羞惭,又深受鼓舞,他眼前豁然开朗,对逝去年华的嗟叹,对前路茫茫的惆怅,以及所有的沮丧和失落都烟消云散了。他作出了一个惊世骇俗的决定,从此抛开功名,不涉宦海,按父亲的教诲去做,投身于最能养生,最能济世的医药事业中。

——乐凤鸣勃然奋起了!

能够不受社会潮流裹挟,敢于特立独行的人,往往会在历史上留下深深的印迹,乐凤鸣就是这样一个人。他不鸣则已,一鸣惊人;不飞则已,一飞冲天。(未完待续)