四川省广安市广安区低丘缓坡资源建设用地的适宜性评价

伍恒雨 刘勇 刘秀华

摘要:实施低丘缓坡土地资源的建设开发,是缓解人地矛盾、优化土地配置的重要举措。选取四川省广安市广安区为研究区域,构建“地形-生态-区位-社会”框架的多指标综合评价体系,运用层次分析法确定指标权重,并将其以属性值的方式赋值给各评价单元,通过GIS空间分析功能,对四川省广安市广安区低丘缓坡土地资源进行宜建适宜性评价。结果表明:四川省广安市广安区低丘缓坡土地资源总面积30 437.88 hm2,占研究区域的19.85%;建设用地最优拓展空间(包括非常适宜区、比较适宜区)的面积达到18 171.46 hm2,占低丘缓坡总资源的59.70%,主要分布在广安区内的北部、中部、西南部,其中集中连片大于500 hm2的区域适合物流、商贸园区等大规模建设。研究为西部地区合理开发低丘缓坡资源提供了科学依据。

关键词:低丘缓坡;建设用地;适宜性评价;广安市广安区

中图分类号: F301.24 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)03-0293-05

城镇化、工业化的不断发展推动了建设用地规模的大幅增长,导致大量耕地被占,人地矛盾加剧,国家粮食安全日益受到威胁[1-2]。《2013中国国土资源公报》数据显示,截至2012年年底,我国耕地保有量1.35亿hm2,较2011年减少011亿hm2,耕地保护形势严峻。与之相反的是,2012年国有建设用地供应69.04万hm2,同比增加175%。为此,积极拓展新的用地空间已成为解决当前人地矛盾的主要措施。山地丘陵地带中储备着大量可利用的低丘缓坡土地资源,对其进行适度开发利用将成为增加土地有效供给、拓展城镇发展空间的必然选择[3-4]。但是低丘缓坡资源的自然条件和生态环境与平地资源相比更为复杂和脆弱,如不科学地进行规划、开发,很可能会引发植被破坏、水土流失、建设布局混乱等诸多生态问题和社会问题[5]。因此,为了实现并保障土地资源的可持续利用,土地适宜性评价成为了必要前提。

低丘缓坡被学者们视为一种特殊的后备土地资源,其概念的首次提出是在20世纪80年代 [6-7]。随着研究的不断深入,国内外学者围绕农业适宜性评价、耕地补充等对低丘缓坡展开了研究[8-12]。陈超等以耕地后备资源开发利用为目标,对低丘缓坡资源开发进行研究[10];张秀英等以地形、土壤及开发程度为基础,对浙江省兰溪市的低丘红壤区耕地开发潜力进行评价[11];徐萍等通过评价浙江省低丘缓坡开发利用现状,提出了低丘缓坡农业资源高效集约利用的基本思路[12]。但是针对宜建适宜性方面的研究较为匮乏,已有研究也较多集中在浙江省等经济发达的东部沿海地区[13-16],针对西部山地丘陵地区的研究较少。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中明确指出,要加快培育成渝城市群为推动国土空间均衡开发、引领区域经济发展的重要增长极,四川省广安市广安区作为成渝经济圈中四川省内唯一的川渝合作示范区,日益增长的建设用地需求和以山地丘陵为主的地形构成了矛盾,因此实施低丘缓坡资源开发、拓展新的建设用地空间成为了必然选择。本研究在传统土地适宜性评价强调土地本身性质及周围自然环境的基础上,融入社会和经济因素,从多角度综合反映低丘缓坡资源作为建设用地的适宜性及开发利用强度,优化了土地评价过程,为四川省广安市广安区科学规划低丘缓坡土地资源、合理进行城镇建设用地空间布局等提供了科学依据,对于其他区域的相关评价工作也有一定的借鉴意义。

1 研究区概况

四川省广安市广安区位于四川盆地东部,地处川中丘陵区东部边缘和川东平行岭谷区西侧,地理位置106°32′~107°03′E、30°18′~30°50′N,是广安市政治、经济、文化中心。全区地势东高西低,地形地貌复杂,土地总面积为 153 335.80 hm2,山地、丘陵、平坝交错分布,以丘陵为主,约占36.68%,平坝仅占3.14%。全区属中亚热带湿润季风气候,年平均气温17.5 ℃,年降水量1 043.7 mm。统计资料显示,2012年全区地区生产总值和工业生产总值分别达到2196亿、117.1亿元,同比分别增长14.1%、18.6%,可见经济发展迅猛。由于第二、第三产业的发展,近3年来建设用地需求量增长将近30%,建设用地需求较大。

2 数据来源与研究思路

2.1 数据来源及处理

研究区域的土地资源数据主要来源于广安市广安区数字高程模型(DEM)。在ArcGIS10.0平台上利用ArcToolbox工具对其进行坐标校正、消除杂点等处理后,截取所需的图像并进行参数处理,提取高程、坡度、坡向数据。其他自然数据来源于2011年广安市广安区土地利用变更调查成果、广安市广安区地质灾害规划成果(2011—2020年)、广安市广安区生态建设规划成果(2008—2013年)等资料。社会经济发展数据主要来源于《广安市广安区统计年鉴》(2010—2013年)、《广安市国民经济和社会发展统计公报》(2010—2013年),同时辅以财政局、发改委等政府职能部门的调查数据。

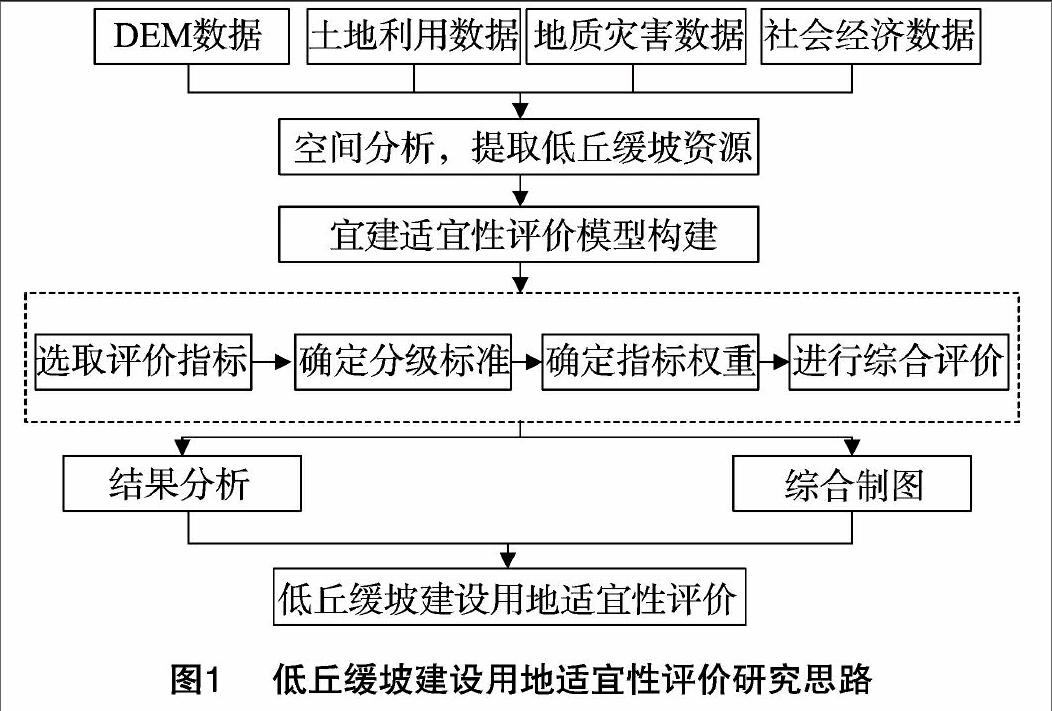

2.2 研究思路

首先,本研究结合文献资料以及广安市广安区的实际情况,将低丘缓坡土地资源界定为海拔500 m以下、坡度6~25°的土地资源,并利用数字高程模型数据提取广安市广安区低丘缓坡资源。其次,本研究利用定性与定量相结合的方法,多层次、多因素地构建建设用地适宜性综合评价指标体系,采用层次分析法确定指标权重。最后,建立综合指数评价模型,并运用GIS空间分析功能,以栅格为评价单元进行宜建适宜性评价,并得到评价等级成果图。具体研究思路如图1所示。

3.1 评价指标选取

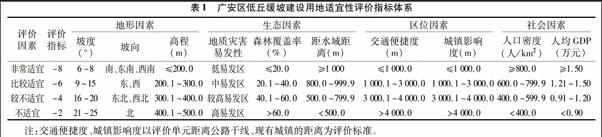

低丘缓坡土地资源是1个受多种因素影响的动态系统,因此选择的评价指标应该具有综合性、代表性、可行性等特征。本研究在参考国内学者制定的建设用地适宜性评价系统的基础上[13,17-21],广泛收集资料并开展实地调研,综合考虑广安市广安区土地利用现状以及社会经济发展需求,从地形因素、生态因素、区位因素、社会因素4个方面选取了10个评价指标,构建多层次综合性评价指标体系,详见表1。endprint

(1)地形因素。主要选取了坡度、坡向、高程3个指标。地面坡度和高程的大小往往影响着建筑物的布置情况和开发建设的难易程度,随着坡度和高程增高,建设难度增大,不适宜建设用地开发。坡向则决定了建筑物采光效果,一般来讲,南向、东南向、西南向采光较好,更适宜建筑物布局。在西部山地丘陵地区,由于平坝建设用地资源稀缺,为了节约、集约利用土地资源、保护耕地,城镇布局位置存在逐渐朝地势相对较高地带发展的趋势。

(2)生态因素。主要选取地质灾害易发性、森林覆盖率、距水域距离3个指标。地质灾害是影响建设用地稳定性的重要因素,广安市广安区的主要地质灾害有滑坡、崩塌、地面塌陷,高易发区应加强生态保护,不适宜建设开发。植物根茎具有固定泥土功能,对斜坡稳定性有一定影响;水域在防洪、排涝、蓄水和景观方面有着不可替代的作用。因此,森林覆盖较多和距离水域较近的地方应积极保护,避免开发建设造成区内自然生态破坏。

(3)区位因素。区位因素包含交通便捷度、城镇影响度。山地丘陵城市交通道路建设、基础设施建设成本较平原地区更高,道路通达性越好、距离城镇越近的地区更容易转化为城镇建设用地。

(4)社会因素。主要选取了人口密度、人均GDP等2个指标。人口密度从社会结构上影响人口与用地关系,现有人口密度越大的地区更适宜作为今后区域内城镇发展方向。经济条件决定了建设开发的投资强度,人均GDP越高,经济可行性越强,建设用地适宜性也越高。

3.2 评价指标的分级标准

综合分析所选评价指标对于低丘缓坡土地资源宜建适宜性影响的大小,并参照FAO《土地评价纲要》的土地适宜性级(classes)研究成果,将评价指标的分级标准划分为4个等级:非常适宜、比较适宜、较不适宜、不适宜,并通过ArcGIS对其进行属性赋值,分别为8、6、4、2,详见表1。

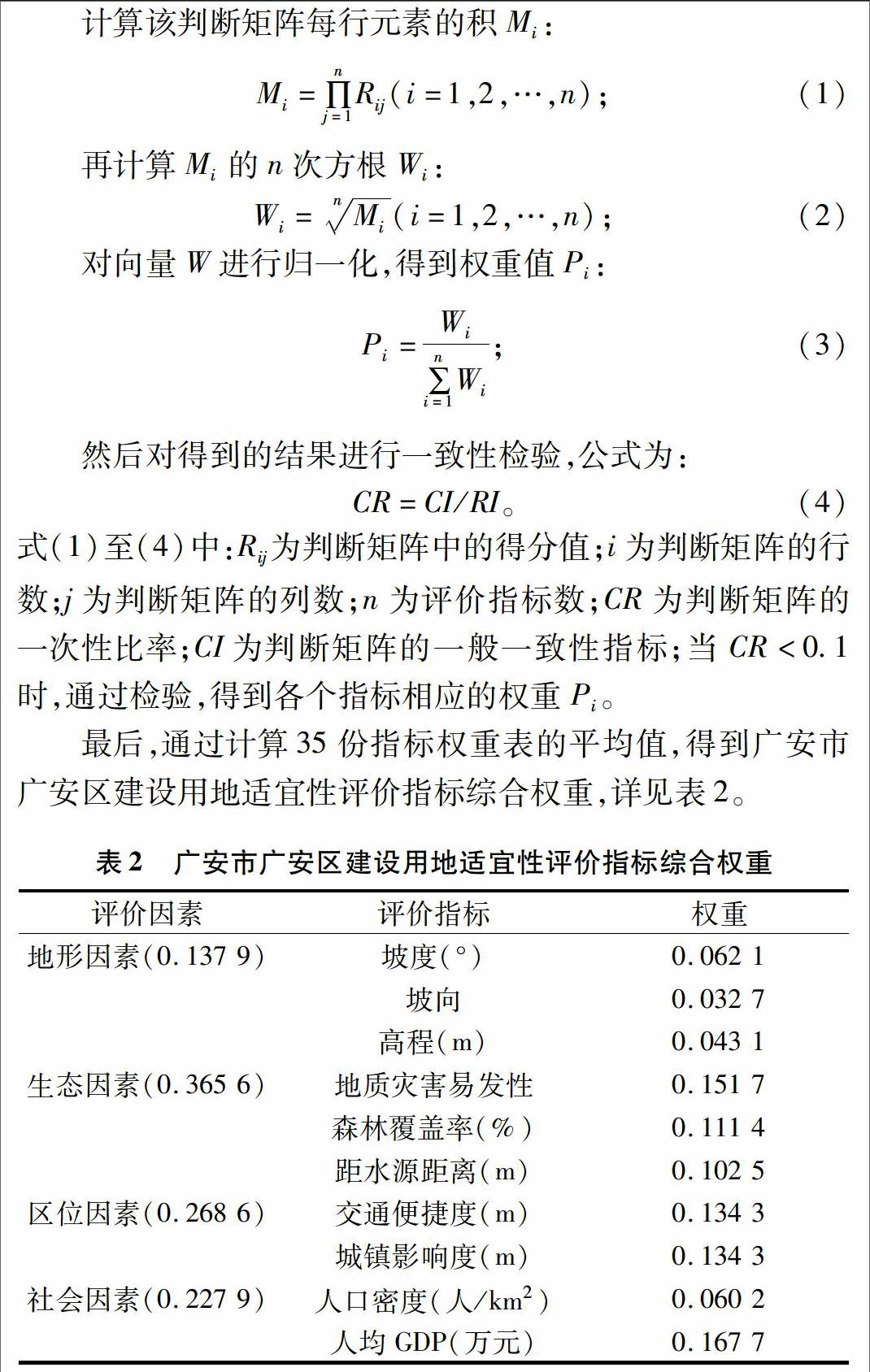

3.3 评价指标权重

由于山地丘陵地区城镇用地系统的复杂性、不确定性,如果用精确的数学模型来确定指标权重难度较大,而且不易综合反映当地实际情况。层次分析法(APH)是一种定性与定量相结合的分析方法,能较好地处理多目标多层次的系统问题,因此采用层次分析法确定各项评价指标的综合权重。

首先,由已建立的评价指标体系(表1)构造判断矩阵,包括因素层判断矩阵和指标层判断矩阵。通过咨询土地方面的35名相关专家(专家范围涵盖高校教授、当地国土机关工作者、高级职称规划编制人员)对评价指标体系内的评价要素之间采用1~9标度或其倒数进行两两重要性比较评分。

4 结果与分析

利用ArcGIS10.0空间分析、空间叠置、栅格计算等功能,以30 m×30 m栅格为评价单元,将数据输入综合指数评价模型计算,最终得出广安市广安区低丘缓坡建设用地适宜性综合得分范围为2.400~7.740。根据栅格数量的统计分析结果,按照ArcGIS10.0重分类中的自然断点法(nature breaks)将低丘缓坡建设用地适宜性综合得分划分为非常适宜(6.050~7740)、比较适宜(5.299~6.049)、较不适宜(4.465~5298)、不适宜(2.400~4.464)4种类型,详见图2。

4.1 数量结构分析

由表3可以看出,广安市广安区低丘缓坡建设用地适宜性评价结果中,非常适宜区面积为6 780.12 hm2,占全区低丘缓坡土地总面积的 22.28%;比较适宜区面积为 11 391.34 hm2,占全区低丘缓坡土地总面积的37.42%;较不适宜区面积为7 749.30 hm2,占全区低丘缓坡土地总面积的25.46%;不适宜区面积为4 517.12 hm2,占全区低丘缓坡土地总面积的14.84%。总的来看,能够优先选为建设用地(包括非常适宜区、比较适宜区)的面积达到整个低丘缓坡资源总量的59.70%,表明广安市广安区低丘缓坡资源的整体适宜性较高,具有很大的建设用地开发潜力。

4.2 空间分布分析

非常适宜这一类型的低丘缓坡资源主要分布在广安市广安区的北部、中部、西南部。其中,北部资源量较多的乡镇有花桥镇、龙台镇,此区域低丘缓坡资源的优势在于地势平、地质条件稳定,属地质灾害低易发区;此外,此区域内国道“318”线、川鄂公路等公路干线穿镇而过,交通通达情况优良。中部和西南部资源量较多的乡镇有大安镇、石笋镇、悦来镇、广门乡、枣山镇,该部分低丘缓坡的优势主要有:距离已建成的中心城镇和城市较近,区位条件优越;人口相对集中,社会经济条件比较发达,有比较完善的基础设施配套建设;沪蓉高速和兰渝铁路在此区域内经过,开发建设所需成本较低。未来该区低丘缓坡资源可以在城市总体规划与环境保护政策相结合的安排下,优先考虑开发为建设用地。

比较适宜这一类型的低丘缓坡资源主要分布在广安区的西北部和中部,并且多数位于非常适宜区的周边。其中资源量较多的乡镇有井河镇、蒲莲乡、协兴镇、肖溪镇、恒升镇,这部分低丘缓坡资源虽然距离广安区中心城镇相对较远,区位优势不如非常适宜区,但是其坡度值介于7°~20°之间,地势起伏不大;此外,距离区内水域距离适中,生态敏感区域所受影响较小,优势较为突出。今后该区内低丘缓坡资源可作为建设用地开发的备选资源,建议进行低强度、低密度的开发建设。

较不适宜区和不适宜区的低丘缓坡资源广泛地分布在广安区的周边乡镇,以海拔较高的东部和东南部为主,例如郑山乡、光辉乡、龙滩乡、桂兴镇等。不足主要有:这些区域内的低丘缓坡资源坡度较大;距离广安市广安区中心城镇比较远,交通条件不发达,经济水平不高;多数在地质灾害高易发区上,土质稳定性较差,自然生态环境易受破坏;开发利用的限制因素较多,投资成本巨大,开发为建设用地的潜力较小。因此,建议禁止在该区域上进行建设活动,而是保留目前土地利用现状,并加强综合整治力度,从而有效地提高该区域内的土地质量水平。若要进行少量开发建设,建议在利用前期采取一定的生物和工程措施进行适当整理,加强地质灾害防范以及生态环境保护。endprint

4.3 建设用地最优拓展区分析

本研究选取评价结果中的非常适宜区和比较适宜区作为广安市广安区建设用地最优拓展空间。利用ArcGIS10.0中的筛选功能(selection)选出非常适宜和比较适宜区内面积大于500 hm2、集中连片的4个区块作为广安市广安区未来城镇建设和产业发展的主要集聚空间,即最优拓展区块,详见图4。

由图4可见,区块1主要位于广安市广安区北部的蒲莲乡和花桥镇境内,面积达到955.59 hm2。该区域与南充市蓬安县接壤,交通条件优良;坡度值在12°左右,地势较缓,土质条件稳固;人口密集,劳动力充足,是广安区北方边境的重点商贸区。该区块的低丘缓坡资源处在与外部区县沟通的重要位置,可加强贸易基础设施建设,重点引进商贸产业和服务业项目,从而充分利用区位和人口优势,发挥商业集聚效应,促进区内贸易流通系统的完善。

区块2主要位于广安区内中部的石笋镇和大安镇境内,面积达到1 373.21 hm2。该区块低丘缓坡资源海拔在360 m左右,土质条件良好,不易发生地质灾害,但距离区内重要河流——渠江较近,森林覆盖率较高,高强度的开发建设可能会给渠江流域的生态环境带来一定影响,因此可零星地安排一些重点建设项目、修建交通基础设施等,以辐射扩散的形式引导周围乡镇进行低丘缓坡建设用地的开发利用。

区块3主要位于广安区西部的崇望乡和协兴镇境内,面积达到540.83 hm2。该区域内低丘缓坡资源海拔在340 m左右,坡度较缓,地质条件较为稳定;交通便捷度和城镇影响度优良。由于有邓小平故里民俗文化园区这一红色旅游景点,可对区块内低丘缓坡资源重点进行休闲度假的综合旅游用地开发,同时规划配套的自然景观,形成红色文化产业集聚区,既可保护环境,又可提升人文内涵。

区块4主要位于区内西南部的枣山镇和广门乡境内,面积达到1 240.50 hm2。该区域低丘缓坡土地资源的突出优势是处在质地灾害低易发区上,离水域生态区距离适中,其开发

对生态环境影响较小;此外,该区域距离广安区中心城区较近,交通便捷,是广安区内重要的物流基地。该区块内的低丘缓坡资源可重点开发为产业建设用地,依托正在建设中的枣山物流园区,引进大型物流企业,进行集中连片的现代物流园区建设,使低丘缓坡土地资源开发利用为建设用地的规模效益达到最大化。

5 结论与讨论

随着建设用地需求量的不断增长,开发低丘缓坡资源成为了缓解人地矛盾的一种趋势。本研究以西部典型山地丘陵城市广安市广安区内的低丘缓坡土地资源为研究对象,构建“地形-生态-区位-社会”框架,运用层次分析法、多因素综合评价模型,在GIS技术的支持下实现了低丘缓坡资源的建设用地适宜性评价。评价结果表明:全区低丘缓坡资源面积为30 437.88 hm2,资源量丰富;其中建设用地最优拓展区(包括非常适宜区、比较适宜区)的面积达到18 171.46 hm2,占整个低丘缓坡资源的59.70%,开发潜力巨大。从研究结果看,适宜进行建设用地开发利用的区域主要位于广安市广安区内的北部、中部、西南部,在未来发展过程中,可优先在该区域内布设工业园区等大规模建设用地;且区块3、4距离城市较近,在未来发展过程中是城镇用地拓展的主要空间,广安区在政策上应当对该区域进行一定程度的倾斜,以刺激其发展;较不适宜进行建设用地开发利用的区域主要位于广安区偏远乡镇地区,该区域由于生态等限制因素较多,不可以作为建设用地进行开发,政府应当加大对该区域的生态保护。

本研究为广安市广安区科学规划低丘缓坡土地资源、合理选择城镇建设用地空间布局选址等提供了科学依据;研究也在传统指标基础上,融入了社会和经济等因素,使评价更加具有科学性。在研究过程中,因地质灾害易发性等评价指标缺乏数据表征,可能会导致评价单元得分与实际有一定的差别。但是本研究重在对比评价结果的综合得分高低,从而得出最优区划,因此不会对本研究的结论产生影响。

参考文献:

[1]陈 春,冯长春. 中国建设用地增长驱动力研究[J]. 中国人口·资源与环境,2010,20(10):72-78.

[2]彭晓鹃,赵克飞. 基于GIS的山地城镇空间拓展土地适宜性评价——以大埔县为例[J]. 热带地理,2013,33(4):480-488.

[3]魏 海,秦 博,彭 建,等. 基于GRNN模型与邻域计算的低丘缓坡综合开发适宜性评价——以乌蒙山集中连片特殊困难片区为例[J]. 地理研究,2014,33(5):831-841.

[4]郭 戬. 低丘缓坡综合开发利用的问题与对策——以丽水市为例[J]. 小城镇建设,2009(2):73-76.

[5]苏广实,陈健飞. 我国坡地资源利用生态环境效应的研究现状综述[J]. 热带地理,2007,27(4):306-310.

[6]俞伯良,庄农庄. 运用系统动力学对低丘缓坡开发进行优化设计[J]. 计算机农业应用,1988(1):1-6.

[7]陈 军,洪新岩. 金华市低丘缓坡地资源合理开发利用的探讨[J]. 浙江师大学报:自然科学版,1989,12(2):134-138,133.

[8]Nisar Ahamed T R,Rao K G,Murthy J S R. GIS-based fuzzy membership model for crop-land suitability analysis[J]. Agricultural Systems,2000,63(2):75-95.

[9]朱晓芸. 低丘缓坡土地资源开发利用评价研究[D]. 杭州:浙江大学,2008.

[10]陈 超,曹 磊. 中部五省低丘缓坡区耕地后备资源开发利用对策分析[J]. 中国农业资源与区划,2013,34(2):37-42.

[11]张秀英,朱晓芸,王 珂,等. 基于遥感与GIS的低丘红壤区耕地开发潜力评价[J]. 农业工程学报,2008,24(3):114-118.

[12]徐 萍,卫 新,王美青,等. 浙江省低丘缓坡农业资源高效集约利用的路径与对策研究[J]. 中国农业资源与区划,2013,34(3):73-77.

[13]黄 杉,陈前虎,梁影君,等. 浙江省开化县城关工业区低丘缓坡开发的评价方法与利用策略[J]. 中国土地科学,2009,23(6):31-38.

[14]宋梦意,王盛毅,卫乐乐.浙江省低丘缓坡土地资源开发利用研究——以工业建设用地为视角[J]. 河南教育学院学报:自然科学版,2012,21(3):52-54.

[15]刘卫东,严 伟. 经济发达地区低丘缓坡土地资源合理开发利用——以浙江省永康市为例[J]. 国土资源科技管理,2007,24(3):1-5.

[16]秦贤宏. 基于经济-生态-农业导向的建设用地空间配置研究——以江苏省泰州市为例[J]. 江苏农业科学,2013,41(9):344-348.

[17]刘忠秀,谢爱良. 区域多目标土地适宜性评价研究——以临沂市为例[J]. 水土保持研究,2008,15(1):176-178,181.

[18]刘贵利,顾京涛. 土地适宜性评价引导的城市发展方向选择——以汕头市为例[J]. 城市发展研究,2008(S1):290-296.

[19]薛继斌,徐保根,李 湛,等. 村级土地利用规划中的建设用地适宜性评价研究[J]. 中国土地科学,2011,25(9):16-21.

[20]张春慧,陈美招,郑荣宝,等. 农村低效建设用地二次开发策略[J]. 江苏农业科学,2013,41(8):404-408.

[21]李 猷,王仰麟,彭 建,等. 基于景观生态的城市土地开发适宜性评价——以丹东市为例[J]. 生态学报,2010,30(8):2141-2150.endprint