“弃石”与“白鹿”

——《红楼梦》与《白鹿原》的“拟神话叙事”解读

王 晓 东

(广东金融学院 财经传媒系, 广州 510521)

【陈忠实研究】

“弃石”与“白鹿”

——《红楼梦》与《白鹿原》的“拟神话叙事”解读

王 晓 东

(广东金融学院 财经传媒系, 广州 510521)

《红楼梦》的补天弃石与《白鹿原》的原上白鹿,都是对传统神话的艺术性再造,这种“拟神话叙事”不是对传统神话故事的简单照搬或原义扩充,《红楼梦》的拟神话开篇包含了对女娲(补天失策)和“弃石”(无材补天)的双重否定,暗含了贾宝玉在思想与情感世界的双重矛盾;《白鹿原》中“白鹿”的不同化身(朱先生、白嘉轩、白灵)则合力完成了小说中白鹿意象对立于传统祥瑞的意义指向。拟神话叙事造就了两部长篇小说在结构上的对称完整、人物塑造上的复杂丰富,并为作品带来厚重的历史文化底蕴。

拟神话叙事;《红楼梦》;《白鹿原》

一、《红楼梦》:补天弃石的双重否定

《红楼梦》开篇以“女娲补天”神话为基础,艺术地创造出“弃石”的小说形象:

原来女娲氏炼石补天之时,于大荒山无稽崖炼成高经十二丈,方经二十四丈顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块,只单单剩了一块未用,便弃在此山青埂峰下。谁知此石自经煅炼之后,灵性已通,因见众石俱得补天,独自己无材不堪入选,遂自怨自叹,日夜悲号惭愧。(第一回)[1]2

关于补天神话,在早期典籍中仅有“女娲炼五色石以补苍天”(《淮南子·览冥训》)[2]479的简短记录,《红楼梦》对此众所周知的古老神话做了极大的丰富,言之凿凿的各种文化性数字(如“十二丈”之十二可释为月份、“二十四丈”之二十四可释为节气)暗示着不可质疑的神圣性。

《西游记》也是以神圣的“石头”开篇:

那座山正当顶上,有一块仙石。其石有三丈六尺五寸高,有二丈四尺围圆。三丈六尺五寸高,按周天三百六十五度;二丈四尺围圆,按政历二十四气。上有九窍八孔,按九宫八卦……盖自开辟以来,每受天真地秀,日精月华,感之既久,遂有灵通之意。内育仙胞,一日迸裂,产一石卵,似圆球样大。因见风,化作一个石猴。(第一回)[3]3

悟空虽曾被唤作“妖猴”,但其出身完全符合神话世界的规律:石猴出生时“眼运金光,射冲斗府”,玉帝言道:“下方之物,乃天地精华所生,不足为异”(第一回)[3]3;其后龙宫地府闯祸、天庭欲以讨伐之时,太白长庚星奏禀玉帝云:“上圣三界中,凡有九窍者,皆可修仙。奈此猴乃天地育成之体,日月孕就之身,他也顶天履地,服露餐霞;今既修成仙道,有降龙伏虎之能,与人何以异哉?”(第三回)[3]37

《红楼梦》开篇的这块石头却绝非神话规律的产物。女娲贵为中华始祖,其神圣性已经成为一种民族信仰,女娲当是算无遗策的,补天之际怎会有多余一块“弃石”的怪事。相较于《西游记》的神话叙事模式,不妨将《红楼梦》的“弃石”称作“拟神话叙事”的产物。

这种拟神话叙事,首先要消解女娲以及女娲补天的神圣性。试比较明人小说《平山冷燕》中对此神话的化用情况,众文臣奉旨与才女山黛较试,第四考题为《五色云赋》,山黛答云:

粤自女娲氏炼五色石以补天,而青、黄、赤、白、黑之气,遂蕴酿于太虚中。而或有、或无、或潜、或见……从未聚五为一,见色于天……而忽于焉种种备之,此希遘于古,而罕见于今者也。

惟夫时际昌明,圣天子在位,备中和之德,禀昭朗之灵,行齐五礼,声合五音,政成五美,伦立五常……故五色征于云,而祯祥见于天下。猗欤盛哉!

……猗欤盛哉!是诚地天昌泰,国家文明,而一人流光,千古昭朗者也。

……瞻天仰圣,双眼有五色之迷;就日望云,寸管窥三才之妙。此盖天心有眷,上降百福之祥,下献无疆之瑞。谓臣言不信,请远质古娲之灵,近征当今之圣。谨赋。[4]27-28

此赋极尽颂神颂圣之能,一则与奉旨的动机有关;二则由于女娲创世、补天的神话太过神圣庄重,留给后世的阐释空间狭小而且价值趋向单一。因此,《红楼梦》“弃石”形象的创举,确实体现了曹雪芹的绝大艺术勇气和才能。

明确了“补天弃石”不是神话故事的简单照搬或者原义扩充,而是拟神话叙事的艺术创造,将会对渐次展开的“石头——通灵宝玉——贾宝玉”的人物形象作出更全面的解读。

“补天弃石”包含“补天”与“弃石”两个解读层面:

1.补:首先是清醒地认识到天已残破。其次,石头本为补天而生,这暗示了小说主题以及人物思想性格的积极因素,对此红学界多有论述,略引周汝昌先生所论以作基本了解:“雪芹开头以女娲补天领起全书,就是济世救民的思想。被弃的大石,为何日夜悲号感叹?正因它不得去参加补天的这场大事业。”[5]24-25

再次,既然都是补天之石,当然与“天”的既定秩序吻合,因此通灵宝玉上才会有如此世俗的文字:“莫失莫忘、仙寿恒昌”(正面)“一除邪祟、二疗冤疾、三知祸福”(反面)(第八回)[1]124,这文字是借助宝钗观察到的,象征了在“金玉良缘”的现实秩序观照下,自然都是世俗的吉祥话。这种对现实秩序的顺从认同,体现了宝玉作为荣国府乃至整个封建秩序合法继承人的地位。

2.弃:弃的动作源自“女娲”。同样的石头却遭遗弃,在石头一方是悲号感叹立志要去“造劫历世”(第一回)[1]7;在女娲一方则暗示造物主的不公平、秩序的不合理,“只单单剩了一块未用”是对儒家物尽其用、人尽其能的“大同”理想的否定。

因此,弃石先天具有怀疑精神。这种思想的先天性一如情感上的“木石前盟”——后者与现实的“金玉良缘”形成矛盾。宝玉种种惊世骇俗言论的根基在此,“经济学问”的“混账话”是万万学不得的,否则“好好的一个清净洁白女儿,也学的钓名沽誉,入了国贼禄鬼之流”(第三十六回)[1]486,宝黛爱情的思想基础正在于“林姑娘从来说过这些混账话不曾?若他也说过这些混账话,我早和他生分了”(第三十二回)[1]445。这种怀疑品质,在男权社会表现为对男性的、权利的否定,宝玉迥异于书中“浊臭逼人”的男子而带有“水做的骨肉”[1]28的女性特质。一方面是现实的合法继承人(“补天”),一方面是先天的怀疑精神(“弃石”),这又形成另一重矛盾。

可见,《红楼梦》开篇的拟神话叙事包含了对女娲(补天失策)和弃石(无材补天)的双重否定,暗含了主人公在思想与情感世界的双重矛盾。

二、《白鹿原》:白鹿的对立意义指向

陈忠实《白鹿原》中的白鹿神话也有文献依据:“平王东迁之后,有白鹿游此原,以是名。”(《蓝田县志》引《太平寰宇记》)“信丰县西有白鹿原,周平王时白鹿出”(《中国古今地名大辞典》引《后汉书·郡国志注》)[6]2,小说对此神话的古代样貌作了充分的描述:

宋朝年间,一位河南地方小吏调任关中……忽然看见一只雪白的小鹿凌空一跃又隐入绿色之中再不复现……小吏亲自来此买下了那块地皮,盖房修院,把家眷迁来定居,又为自己划定了墓穴的方位。小吏的独生儿子仍为小吏。小吏的四个孙子却齐摆摆成了四位进士,其中一位官至左丞相,与司马光文彦博齐名。(第2章)[7]22

很古很古的时候(传说似乎都不注重年代的准确性),这原上出现过一只白色的鹿……庄稼汉们猛然发现白鹿飘过以后麦苗忽地蹿高了,黄不拉几的弱苗子变成黑油油的绿苗子,整个原上和河川里全是一色绿的麦苗。白鹿跑过以后,有人在田坎间发现了僵死的狼……一切毒虫害兽全都悄然毙命了。更使人惊奇不已的是,有人突然发现瘫痪在炕的老娘正潇洒地捉看擀杖在案上擀面片,半世瞎眼的老汉睁着光亮亮的眼睛端看筛子拣取麦子里混杂的沙粒……这就是白鹿原。(第2章)[7]28

前者是小说中首次提到白鹿神迹,作为一种官吏的祥瑞之兆,与平王东迁故事同属官方文化领域;后者是原上百姓对神迹的敬畏,这属于民间文化领域。两种文化视野中的白鹿意象,都具有“祥瑞”的基本意义指向。

研究者大多认同白鹿的祥瑞神话意义:

白鹿在小说的符号系列里,是一种精神,更是一种理想,是美好世界的寄托、美好人格的向往。[8]285

白鹿的喻象美好,显豁,在书中几乎没有任何歧义。[9]132

对于原初神话而言,祥瑞的解读显然可行。但“补天弃石”提醒我们关注拟神话叙事的多重意义指向。

作家在白鹿神话的基础上,艺术地创造了不同于官方文化、民间文化的精英文化领域的拟神话,这分别体现在朱先生(以及他的实践者族长白嘉轩)和白灵的人物形象上。前者代表传统文化的结晶,后者代表新生革命力量的觉醒。二人的死亡都有明确的白鹿痕迹,前者“前院里腾起一只白鹿,掠上房檐飘过屋脊便在原坡上消失了”(第32章)[7]630,后者以“白毛白蹄,连茸角都是白的”“那白鹿的脸变成灵灵的脸蛋”(第28章)[7]536的形象托梦于亲人。除了一致的神秘气氛外,二人的思想世界迥异,这让我们对单一的祥瑞意义产生怀疑。

祥瑞历来都是可以作伪的,神示的祥瑞不妨改做人为作伪。《史记·封禅书》载“受命帝王,曷尝不封禅”,但封禅需“睹符瑞”方能“臻乎泰山”,为符合祥瑞之兆,汉武帝封禅时曾“纵远方奇兽蜚禽及白雉诸物,颇以加礼”[10]1161。族长白嘉轩经朱先生点拨(白鹿化身的二人在白鹿意象上的第一次合作),识得鹿家地上那奇异的小蓟绿叶正是白鹿的模样,白嘉轩费尽心机调换鹿家风水宝地,然后迫不及待的迁坟、换风水,以至于后来都忘了这片宝地本是鹿家的:

白嘉轩看着品着,不由地心里一悸,忽然想到了慢坡地里父亲坟头下发现的那只形似白鹿的东西。(第8章)[7]120

记忆被修正为先有自家祖坟而后出神兆。但是,族长从此就吉祥如意了么?恰恰相反,他的一生虽然自认为恪尽职守、笔直端正但却屡遭挫折,在疯了的鹿子霖面前,他终于说出了诡计巧取白鹿的隐秘:

他俯下身去,双手拄着拐杖,盯着鹿子霖的眼睛说:“子霖,我对不住你。我一辈子就做下这一件见不得人的事,我来生再世给你还债补心。”鹿子霖却把一颗鲜灵灵的羊奶奶递到他眼前:“给你吃,你吃吧,咱俩好!”白嘉轩轻轻摇摇头,转过身时忍不住流下泪来。(第34章)[7]680

这并不是为了忏悔,而是对白鹿祥瑞的质疑和放弃。如果坚定的信任祥瑞,那么白嘉轩会像年轻时那样对任何人闭口不谈这桩隐秘的作伪之事。

小说求雨的情节,戏剧化地展现了白鹿原子民的煎熬和无奈,此时的白鹿精灵并未照顾它的原上子民,一如饥荒、战乱发生时一样:

白嘉轩在思索人生奥秘的时候,总是想起自古流传着的一句咒语:白鹿村的人口总是冒不过一千,啥时候冒过了肯定就要发生灾难,人口一下子又得缩回到千人以下。(第26章)[7]489

咒语消解了白鹿的祥瑞意义。作为古老的图腾,白鹿的神秘和力量随着时代的推移而消失,即便有朱先生这样的白鹿精魂在坚持捍卫,这最后一位旧式先生只能孤独地离开,他在临死前说:“我心里孤清得受不了,就盼有个妈!”(第32章)[7]630

作伪的反向解读,即是创造。作伪是对神话规则的屈从和利用,创造则属于新时代的革新。白鹿具象为白灵,体现了这种革新价值:

鹿兆鹏笑了说:“他们首先供的就是我,算我命大。”接着又说:“大哥这回翻脸,小兄弟血流成河。大肆逮捕,公开杀害,全国一片血腥气,唯独我们这座古城弄得千净,不响枪声,不设绞架,一律塞进枯井,在全国独树一帜,体现着我们这座十代帝王古都的文明。”白灵说:“中世纪的野蛮!”鹿兆鹏说:“一切得重新开头。白灵,你说说你这会儿想什么?”白灵说:“我想到奶奶讲下的白鹿。咱们原上的那只白鹿。我想共产主义都是那只白鹿?”鹿兆鹏惊奇地瞪起眼睛愣了一下,随之就轻轻地摆摆头笑了:“那真是一只令人神往的白鹿!”(第23章)[7]419-420

“共产主义幽灵”(《共产主义宣言》)的中国化艺术表达是“令人神往的白鹿”。

不同时代的精英文化代表,体现了有别于祥瑞神话本义的不同意义指向,朱先生的孤寂、白嘉轩的作伪、白灵的革新,是拟神话叙事下对人物形象的不同塑造,他们合力造就了小说中白鹿意象对立于祥瑞的意义指向:孤寂对立于传统祥瑞的普天同庆之意、作伪对立于传统祥瑞天兆真实之意、革新对立于传统祥瑞守成于旧秩序之意。

种种对立,更激烈、外化地体现在白鹿与白蛾的意象对立上,田小娥的“鬼魂”白蛾被镇压在朱先生设计的白鹿砖塔下:

一座六棱砖塔在黑娃和小娥居住过的窑垴上竖立起来。六棱喻示着白鹿原东西南北和天上地下六个方位:塔身东面雕刻着一轮太阳,塔身西面对刻着一轮月牙,取“日月正气”的意喻;塔的南面和北面刻着两只憨态可掬的白鹿,取自白鹿原相传已久的传说。这是朱先生构思设计的方案。(第25章)[7]473

陈忠实在翻阅县志的贞妇烈女卷时“颤抖”于传统文化中恶的力量,在此基础上塑造了田小娥这个复杂的被损害者形象[11]13-14。在造塔镇鬼事件中,白嘉轩展示了他换地、种罂粟等种种行为中一贯的恶的品性;在这种恶之花的表现上,朱先生也是有过之而无不及的:

白嘉轩再也压抑不住许久以来蓄积在胸中的怒气,把他早已构想的举措说出来:“我早想好了,把她的尸骨从窑里挖出来,架起硬柴烧它三天三夜,烧成灰未儿,再撂到滋水河里去,叫她永久不得归附。”朱先生不失冷静地帮他完善这个举措:“把那灰未不要抛撒,当心弄脏了河海。把她的灰未装到瓷缸里封严封死,就埋在窑里,再给上面造一座塔。叫她永远不得出世。”白嘉轩击掌称好:“好好好好好!造塔袪鬼镇邪——好哇,好得很!”(第25章)[7]471-472

这种狠辣,在面对一个外来的反抗女子、一种自由结合的情感(黑娃与小娥)时所表现的戾气,远甚过面对各种敌人时的虚与委蛇。有论者认为“在白嘉轩的形象设计上,陈忠实的失误在于不假思索地肯定了他的种种所作所为”,“在‘关中圣人’朱先生身上,陈忠实就不只是犯了同样的思想倾向上的错误,他还为了观念而放弃艺术,为了传达某种理想人格而在作品中一再地神化和拔高朱先生”[12]241,那么如何看待这种戾气,或者其他诸如躲在书房或者祠堂的冷漠?作家已经展现了白鹿意象代表者的种种矛盾,或许白鹿的祥瑞本义太过强大,使读者反而忘了它在灾难面前的无奈,在世俗与强权面前的作伪以及在新时代的革新。

三、拟神话叙事的价值

无论是《红楼梦》中的“弃石”,还是《白鹿原》中的“白鹿”,在拟神话的叙事中都展现了有别于原初简单神话的丰富内涵。“弃石”对女娲神话的消解、“白鹿”对神圣祥瑞的消解,是作家艺术独创的体现。

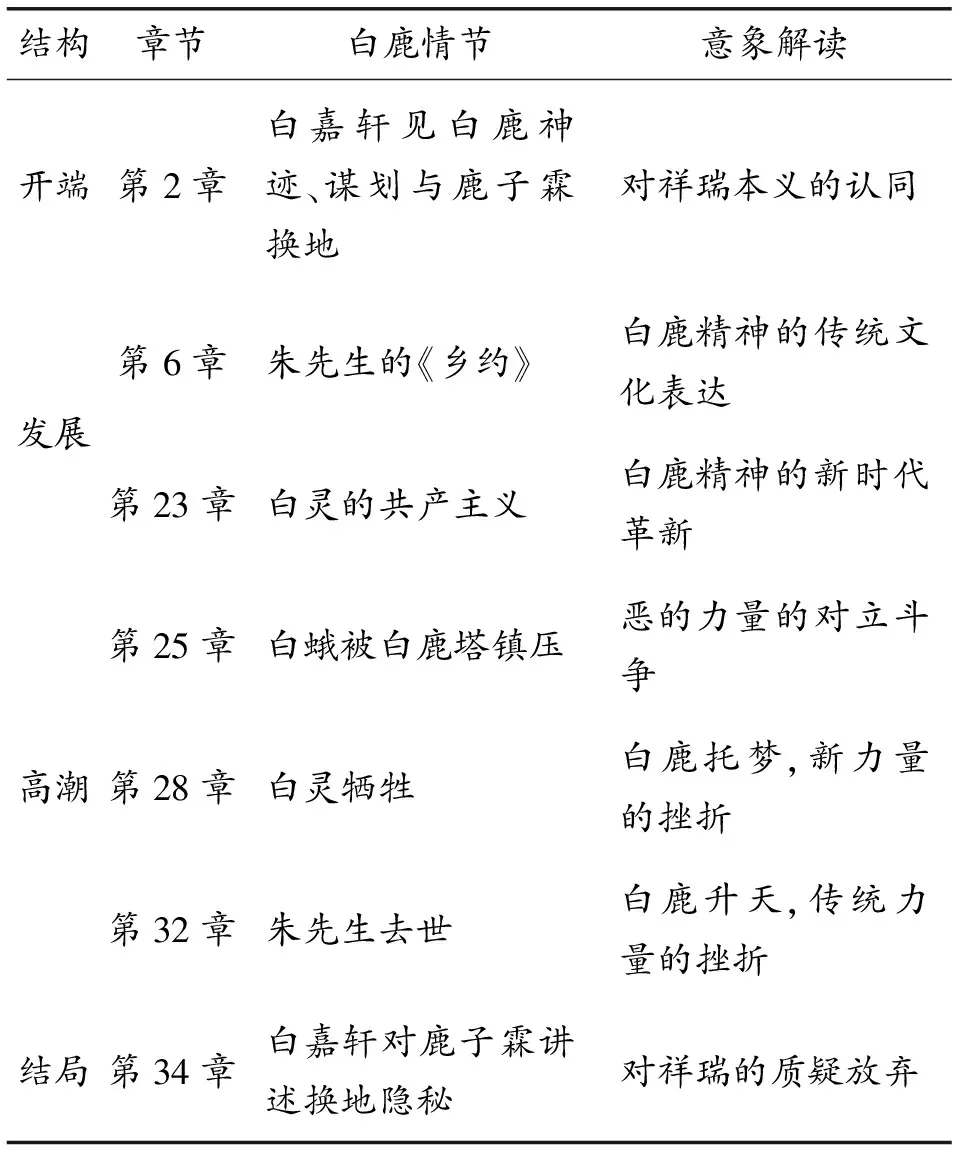

这种卓越的艺术才能,在小说叙事上首先表现为结构上的对称呼应(见表1)。拟白鹿神话是《白鹿原》的潜在文化框架,全书共34章,凭借白鹿意象呈现出前后呼应的对称:

表1 《白鹿原》结构情节意象

《红楼梦》更是“每九回书构成一个‘单元’”(周汝昌)、“全书结构具有严格的对称组织法则”[5]87-88,从拟神话叙事而言,“弃石——通灵宝玉——贾宝玉”是人物的成长史,人物的结局也与拟神话相关,“女娲炼石已荒唐,又向荒唐演大荒”(第八回)[1]123,“归于大荒”类似于白鹿具象之朱先生与白灵的死亡,也是一种巧妙的对称结构。这种完整对称的结构,体现了作家艺术思考的圆融。

其次,拟神话叙事通过意象的矛盾对立以及多义指向,展现了主要人物的矛盾性特征。美国汉学家浦安迪认为这种“矛盾人物”是近代以来中西长篇小说主要人物的特质:

长篇小说的主人翁……他们几无例外都可列入卢卡契所谓的“矛盾人物”之中……因为小说家的主要目的,是要透过此等矛盾人物之所见所闻、透过他们所处的环境,以对人生大体的意义发出疑问。[13]184

这种丰富的矛盾人物,有别于传统小说的单面人物或者特殊时期的高大全形象,具有充分的生命体验、文化反思特征。这种开放多义的意象内涵,体现了作家文化反思的深入。

再次,对于有着悠久历史文化背景的中国小说而言,对神话再造的拟神话叙事,在神、人共在的叙事文本中,通过对历史、民族记忆的寻找、重建,获得了中华文化所带来的丰富底蕴。陈忠实认为卡朋铁尔离开欧美回到故国后在民间文学中为拉美历史寻根具有深刻的启示意义,魔幻现实主义的本土寻根胜利促使他回到自己的故乡,在县志中为“古原”寻根,从而形成独特的生命体验与创作冲动。[11]9-14《白鹿原》标举的“民族的秘史”在拟神话叙事中得到实现;《红楼梦》百科全书式的古典文化集大成的成就,也与拟神话叙事的深厚意蕴密切相关。

[1] [清]曹雪芹.红楼梦[M].北京:人民文学出版社,1982.

[2] [清]何宁.淮南子集释[M].北京:中华书局,1998.

[3] [明]吴承恩.西游记[M].北京:人民文学出版社,1980.

[4] [清]天花藏主人.平山冷燕[M].上海:上海古籍出版社,1994.

[5] 周汝昌.红楼小讲[M].北京:北京出版社,2002.

[6] 卞寿堂.走进白鹿原[M].西安:太白文艺出版社,2004.

[7] 陈忠实.白鹿原[M].北京:人民文学出版社,2000.

[8] 王仲生,王向力.陈忠实的文学人生[M].西安:陕西师范大学出版社,2012.

[9] 公炎冰.踏过泥泞五十秋:陈忠实论[M].西安:陕西人民出版社,2002.

[10] [汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1999.

[11] 陈忠实.寻找属于自己的句子——《白鹿原》创作手记[M].上海:上海文艺出版社,2009.

[12] 张志忠.怎样走出《白鹿原》:关于陈忠实的断想[M]//雷达.陈忠实研究资料.济南:山东文艺出版社,2006.

[13] 浦安迪.中西长篇小说文类之重探[M]//郑树森.中西比较文学论集.台北:时报文化出版企业有限公司,1980.

【责任编辑 马 俊】

“Abandoned Stone” and “White Deer”: Myth-likeness Narrative Interpretation ofADreamofRedMansionsandHighlandofWhiteDeer

WANG Xiao-dong

(Department of Finance Media, Guangdong University of Finance, Guangzhou Guangdong 510521, China)

Abandoned Stone inADreamofRedMansionsandWhiteDeerinHighlandofWhiteDeerarethetraditionalmythofartisticrecycling.Myth-likenessnarrativeisnotasimplecopyortheoriginalmeaningoftheexpansionoftraditionalfairytales.Myth-likenessnarrativewithdoublenegativesforGoddessandabandonedstoneisimplicatedinJiaBao-yu'sthoughtsandfeelings,whicharethedoublecontradictions.WhiteDeerindifferentincarnationstogethercompletesWhiteDeerimagerywiththetraditionalauspiciousmeaning.Myth-likenessnarrativecreatestwocompletenovelswiththesymmetricalstructure,thecomplexcharacterizationandtherichhistoricalandculturalheritage.

myth-likeness narrative; A DreamofRedMansions;HighlandofWhiteDeer

2014-11-15

王晓东(1979—),男,山西临汾人,广东金融学院财经传媒系讲师,文学博士,主要从事古典文学与文化研究。

I207

A

1009-5128(2015)09-0029-05