界定者:汉墓画像边饰研究

姜 生

(四川大学 文化科技协同创新研发中心,四川 成都610044)

汉墓画像石上可见大量边框纹饰,框定着画像石的边界。这些或繁或简的边界纹饰图案,是否有其涵义与功能?如何把握其义?这是制约汉画与汉墓研究的一个前提性问题。

汉墓的空间属性及其功能,从实质上内在地决定着每一个构成部分的属性和功能。在汉代的尸解信仰支持下,墓葬被认为是建构于太阴冥界使死者转变升仙的“练形之宫”①有关研究可参见姜生:《马王堆帛画与汉初“道者”的信仰》,《中国社会科学》,2014年第12期。。东汉《老子想尔注》云:“太阴道积,炼形之宫也。世有不可处,贤者避去,讬死过太阴中,而复一边生像,没而不殆也。俗人不能积善行,死便真死,属地官去也。”“道人行备,道神归之,避世讬死过太阴中,复生去为不亡,故寿也。俗人无善功,死者属地官,便为亡矣。”②饶宗颐:《老子想尔注校证》,上海:上海古籍出版社,1991年版,第21、43页。又东晋《真诰》云:“若其人暂死,适太阴,权过三官者,肉既灰烂,血沉脉散者,而犹五藏自生,白骨如玉,七魄营侍,三魂守宅,三元权息,太神内闭。或三十年二十年,或十年三年,随意而出。当生之时,即更收血育肉,生津成液,复质成形,乃胜于昔未死之容也。真人炼形于太阴,易貌于三官者,此之谓也。天帝曰:‘太阴炼身形,胜服九转丹。形容端且严,面色似灵云。上登太极阙,受书为真人。’”③《真诰》卷四“运象篇第四”,《道藏》第20册,第515页。唐释道宣《律相感通传》所存干宝《搜神记》的一段佚文,则通过死后“现形”者之口,系统地呈现了一个人从死而魂魄分离、归命北帝于酆都、与古昔仙人为伍,直到登昆仑而仙的整个过程:“运精气兮离故形,神渺渺兮爽玄冥。归北帝兮造酆京,崇墉郁兮廓峥嵘。升凤阙兮谒帝庭,迩卜商兮室颜生。亲大圣兮项良成,希吴季兮慕婴明。抗清论兮风英英,敷华藻兮文璨荣。庶擢身兮登昆瀛,受祚福兮享千龄。”④《大正藏》第45册,东京:大正一切经刊行会,1924-1934年,第874页。此皆汉传统之承续,而为观察研究汉墓所应依从之思想基点。

汉墓运用图像话语规定了墓室空间的冥府鬼宫属性;墓中大量使用的画像石,每一幅画面都是为服务于“练形之宫”的墓葬功能而制作;而边饰则是每一幅画像石所代表的特定空间属性的界定者。利用边饰(边框及分隔线)将画面分隔成若干个层次,是汉墓画像石画面布局常用的手法。这些边饰纹样精美而丰富,常见的有斜线纹、菱形纹、铜钱纹、波浪纹、绳纹、鱼纹、柏树纹等等。研究者的注意力往往被汉画的主体画面所吸引而忽略了对边饰的关注及研究。事实上,汉画像石的边框纹饰绝非无目的的简单装饰;在那个神仙信仰笼罩的时代,它们同样是思想的符号,出现在不易引人注意的边隅角落。

可以说,汉画的边饰纹样,除了少数匠人误作,大都不是任意所为,而应各有其原本严谨的思想寓意。然其寓意为何,古人没有交代,盖时人处于同一文化环境,代代相传,世人皆知,自不待言;而对于后人却已成谜。因此,读懂汉人的图像语言,才能读懂汉画。实质上,正如下文所将揭示的,汉墓画像石边框纹饰各具含义,对于画像石的主画面空间属性及其含义之暗示,具有不可或缺的规定性;在全国各地所见汉画中,边饰的主要纹样符号、其涵义及施用方式,从符号形式(能指)到组合逻辑(语法)到寓意(所指)等表现出惊人的一致性和相对稳定性。这表明,在汉帝国,从中心地带到边陲乡鄙,包括边饰在内的整个汉墓画像系统有其相当严谨的符号话语体系,尽管不同区域的符号组合形式或有变化,但其内涵指代却表现出相对稳定的特征。这显然是汉代社会中某种共同思想或曰信仰的表现。在此认识基础上,乃可探索开展以汉画的纹样话语符号、思想内蕴和逻辑结构分析为主要对象的“汉画符号学”研究。

一、边饰:空间属性的界定者

汉墓画像石的边饰图案往往比较简单,但极琐碎而细密,其制作须耗费大量精力。从表面看,如此耗时耗力于边缘纹饰,若仅从艺术的角度来观察,也许我们会简单地得出结论认为这只是为了使画像石更加美观。然而毕竟汉画像石不是用来观赏的艺术品,而是营建墓葬所专用的材料,其主要功能是“送死”,是在汉代浓郁的神仙信仰驱动下为死者构筑的、旨在超越死亡的文明手段。

毫无疑问,死亡是人类无法克服的最大天敌。在人类智慧面前,虎豹豺狼、细菌病毒何堪为敌?只有死亡,堪谓真正的挑战者、唯一的永恒胜利者。因此,只有死亡的威胁,才能突破人性底线、驱动全部人类资源,因而成为人类的终极关怀、成为一切宗教的最根本基础。汉墓画像系统乃是汉人援以超越死亡命运局限的文化资源。汉墓中的每一块画像石,每一组图案——包括其边缘纹饰,都不是任意所为,都蕴含着特定的功能、承载着人们突破死亡制约、走向终极自由的梦想。

而特定纹样从产生到成熟,往往经历了由写实到抽象(符号化)的漫长过程。正如李泽厚所言:“仰韶、马家窑文化的某些几何纹样已经比较清楚地表明,它们是由动物形象的写实逐渐变为抽象化、符号化的。由再现(模拟)到表现(抽象化),由写实到符号化。这正是一个由内容到形式的积淀过程。也正是美的‘有意味形式’的原始形成过程。即是说,在后世看来似乎只是‘美观’‘装饰’而并无具体含义和内容的抽象几何图样,其实,在当年却是有着非常重要的内容和含义,即具有严重的原始巫术礼仪的图腾含义的。似乎是‘纯’形式的几何纹样,对原始人们的感受却远不只是均衡对称的形式快感,而是具有复杂的观念、想象的意义在内。”①李泽厚:《美的历程》,合肥:安徽文艺出版社,1994年版,第23、24页。而阿尔弗雷德·哈登早在1895年就曾指出:

正如我们语言中许多单词里不会出声的字母一样,任何装饰里的任何线条或点、块都是有意义的。但不为我们所理解;我们有眼睛也看不见。②Alfred C.Haddon,Evolution in Art:as Illustrated by the Life-History of Design,London:Walter Scott,1895,p.333.

从逻辑学的角度,“界定”意味着特定事物的内涵须由其边界(外延)之框定而获得规定性。一般意义上,边框只是边界的单纯修饰和代表符号。对于汉画这种一旦刻制便永远不变的边框-框内关系而言,从其制作之日开始,边框与框内空间即已被赋予某种固定的逻辑关系。每一块画像石的边饰界定着框内空间的内涵和性质,所有构件组合起来,则共同界定了墓室空间的属性和功能。墓室空间的属性,则决定着墓主人在死后世界的终极可能性。可见画像石之边饰图案对于墓葬、对于死者的重要性。

同时需要指出的是,有些图像作为边饰和作为主体内容,含义相同,故亦一并纳入讨论。

简言之,纹饰绝不是简单的装饰;在信仰笼罩的时代,它是思想的符号。特定的纹样组合,界定了特定的空间属性和意义象征。基于这一逻辑,我们可望获得对汉墓画像话语系统的实质性认识。

二、斜线纹、菱形纹、铜钱纹:土、石、泉之象

斜线纹、菱形纹和铜钱(五铢钱)纹,或单独或以其组合形式出现,在汉画像石边饰纹样中很常见。兹以制作严谨的孝堂山石室为例,考察分析各重边饰之寓意。

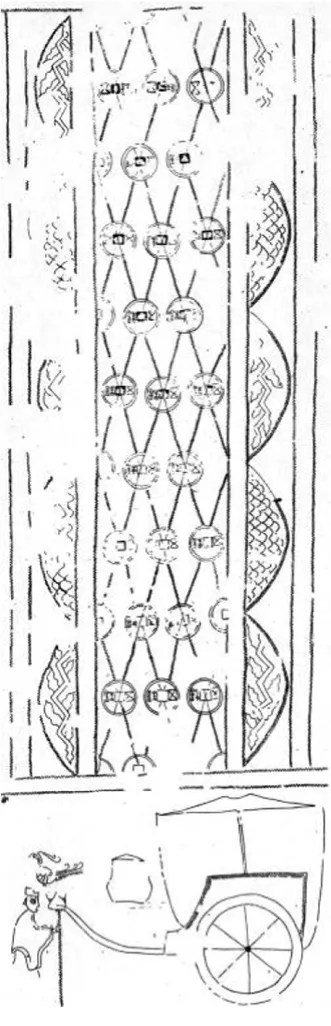

孝堂山石室后壁由外而内可见三重厚重的“ㄇ”形边饰(图1),每一层内图案不同:外层为密划斜线纹图案;中层为菱形图案,周围以密划斜线纹填充;内层是在多重菱形交叉线的结点上穿缀许多五铢钱的图案。在这三重边饰中,外层的斜线纹、中层的菱形纹边饰,都是简单的几何图案。而画面内层的铜钱纹边饰则有其丰富的文化背景,堪为考察的突破口。

(图1)孝堂山石室后壁。采自《中国画像石全集·1山东汉画像石》,山东美术出版社,2000年,图44

按一般葬仪传统,在死者下葬时随葬钱币,其目的大抵是满足死者在阴间的用度开销(冥币),表达着生人希望死者在阴间能够拥有美好生活的愿望。然而,汉墓画像石上出现的某些五铢钱图案,是否另有用意?

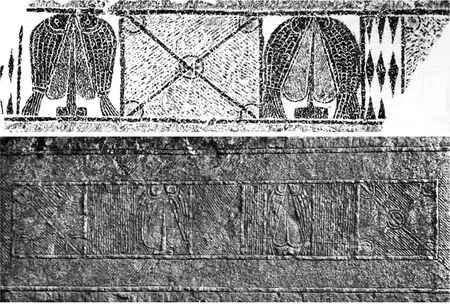

汉画的主旨是描绘死后的空间和经历,因此,汉画中的诸元素均应聚向此一焦点。古人谓钱曰泉。按《周礼·外府》郑玄注:“布,泉也,……其藏曰泉,其行曰布,取名于水泉,其流行无不遍。……有货布、大泉、货泉。”①《周礼注疏》,北京:中华书局,1980年影印清阮元校刻《十三经注疏》本,第679页。汉画像石上出现的某些五铢钱图案,极可能因其称“泉”而象征水泉。而大量铜钱构成的边饰则表示“许多的泉”——“九泉”②九泉者,死人埋葬之所,地下阴间也。故建安七子之一阮瑀《七哀》有诗曰:“良时忽一过,身体为土灰。冥冥九泉室,漫漫长夜台。”,也称“黄泉”③事实上“黄泉”有双重含义,其本言水,如《孟子·滕文公下》:“夫蚓上食槁壤,下饮黄泉”,及《荀子·劝学》:“上食埃土,下饮黄泉”之说,均言上土—下泉的自然关系。《孟子注疏》,上引《十三经注疏》本,第2715页;(清)王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》,北京:中华书局,1988年版,第8页。作为冥界的指代,如《左传·隐公元年》记郑庄公曾对其母放言“不及黄泉,无相见也!”然而为恢复母子之情,经颖考叔建议,需将“黄泉”向一般水泉寓意转变,于是在花园中掘隧及泉,母子会于“大隧之中,其乐也融融”,乃和好如初。这是将“黄泉”作两造解释的一个妙例。《春秋左传正义》,上引《十三经注疏》本,第1716-1717页。。黄泉即是人死后所去的地下冥界,汉人言之凿凿:“亲之生也,坐之高堂之上;其死也,葬之黄泉之下。黄泉之下,非人所居,然而葬之不疑者,以死绝异处,不可同也。”①黄晖撰,刘盼遂集解:《论衡校释》,北京:中华书局,1990年版,第965页。东晋《度人经》亦称:“北都泉曲府,中有万鬼群。”②《道藏》第1册,第5页。嘉祥宋山小石祠基座(图3)、嘉祥宋山出土东汉祠堂构件(图4),以菱形纹穿缀五铢钱纹;在河南密县出土的汉画像砖上(局部见图2)可以看到,在象征鬼廷的柏树(详见下文有关鸮+柏组合模式的讨论)之间有五铢钱图案,都应表示那里是九泉之下的鬼界。

(图2)柏乃鬼庭,五铢钱表示九泉,整体表示九泉鬼界。密县文管会等编:《密县汉画像砖》,中州书画社,1983年,第146页图放大

(图3)上:嘉祥宋山小石祠基座图案;下:前檐局部放大图。现存山东博物馆

(图4)嘉祥宋山出土东汉祠堂画像石(下为局部放大)。山东省石刻艺术馆藏

关于某些五铢钱纹指代“泉”,更具说服力的直观图像资料,或许是徐州汉画像石艺术馆所藏的两方画像石(图5、图6),皆刻两龙口中共衔“五铢”,表示此乃龙宫水府,从而透露出五铢钱纹确实象征“泉”③汉画所见的五铢钱纹、菱形纹等边饰图案,大量出现于汉墓砖石,在既往的研究中却极少受到关注,只是在少数图集中有所收录(《中国画像石全集》未收边饰类,《中国画像砖全集》有所收录)。高文、王锦生之《中国巴蜀汉代画像砖大全》(香港:港澳国际出版社,2002年)专设第四编收录“钱币纹砖”图案百余幅(图602~707),而第五编“条形图案砖”(图708~945)所收主要是菱形纹砖。。

如上可见,孝堂山石祠后壁的最内层五铢钱图案构成的边框代表九泉,由此界定这三重边框之内的空间乃是“九泉之下”的冥界。两汉的冥界在本土传统下不是可怖的所在,而是人死必归之处(故《说文》训鬼乃“人所归也”),是充满新的希望和生机的地方。伴随佛教地狱信仰的传播深入,冥界才逐渐变成了令人畏惧的地方(该问题牵涉颇为复杂,限于篇幅容另文专论)。

(图5)上:徐州汉画像石艺术馆藏藻井局部,两龙口中共衔“五铢”以象此乃龙宫泉府之所在;下:两龙口衔钱的局部放大。2013年1月10日摄

对于人类来说,把自己的同类、亲人(尽管是在死后),埋入陌生而阴冷的地下,显然是残酷和难以接受的,故竭力以文明的手段阻隔壤土之亲肤,遂有“君松椁,大夫柏椁,士杂木椁”④《礼记正义》,上引《十三经注疏》本,第357页。之制;以及孝子葬亲“为之棺椁、衣衾而举之,陈其簠簋而哀戚之;擗踊哭泣,哀以送之”⑤《孝经注疏》,上引《十三经注疏》本,第2516页。,“成圹而归,不敢入处室,居于倚庐,哀亲之在外也;寝苫枕块,哀亲之在土也”①《礼记正义》,第1656页。。况且汉人“以为死人有知,与生人无以异”②《论衡校释》,第962页。。于是,“事死者如事生,思死者如不欲生”③《礼记正义》,第1593页。,成为汉人所坚持而为富庶强盛的汉文明所支持的体面生活方式的关键组成部分。厚葬尽管备受诟病,却也同样是生死皆求体面的汉代文明的体现。尽管汉代时而抑制厚葬之风,但在这种观念驱动和优越文明环境支持下,始终难以克服。“至于富者奢僭,贫者单财,法令不能禁,礼义不能止。”甚者出现了董永卖身为奴以葬父的极端事例。因此光武帝曾要求“布告天下,令知忠臣、孝子、慈兄、悌弟薄葬送终之义。”④以上皆见《后汉书》,北京:中华书局,1965年版,第51页。于是,为了开辟使人可以容忍的死后世界,用文化符号界定的温暖与可接受性,便成为丧葬礼仪的新选择。故《吕氏春秋》说:“孝子之重其亲也,慈亲之爱其子也,病于肌骨,性也。所重所爱,死而弃之沟壑,人之情不忍为,故有葬死之义。葬也者,藏也,慈亲孝子之所慎也。慎之者,以生人之心虑,以生人之心为死者虑也。”⑤许维遹:《吕氏春秋集释》,北京:中华书局,2009年版,第220页。

战国至汉,以死后所往为幽都冥府⑥“幽都”在《楚辞》、《尔雅》、《山海经》等文献中皆有记载。如《楚辞》卷九《招魂》:“魂兮归来!君无下此幽都些。”黄灵庚:《楚辞章句疏证》,北京:中华书局,2007年版,第1992页。。因此墓室乃是归属于幽都的空间,而非死者个人的封闭领地。如《汉书·杨胡朱梅云传》,朱云因狂言欲诛帝师张禹而激怒成帝,“御史将云下,云攀殿槛,槛折。云呼曰:‘臣得下从龙逢、比干游于地下,足矣!未知圣朝何如耳?’”⑦《汉书》,北京:中华书局,1962年版,第2915页。可见汉人心目中死后所往是另一个自由的世界,非如地上所见的家族小世界。更早的例子,是《庄子·至乐》中关于髑髅的表述:“死,无君于上,无臣于下;亦无四时之事,从然以天地为春秋,虽南面王乐,不能过也。”⑧郭庆藩:《庄子集释》,北京:中华书局,1961年版,第619页。

外层所见的斜线纹和中层的菱形纹,图案简单,信息量匮乏,学界关注甚少。张志春认为这些菱形边饰主要是交龙穿璧图的抽象表达,其最早是由伏羲女娲交尾图演变而来,其演变过程为:伏羲女娲交尾图→交龙穿璧图→交龙穿璧抽象图→截取单元典型图→单元式交龙穿璧抽象图→成为一个单元的棱形穿插图纹→最后,单元棱形空穿插纹不断叠加,构成近似斜方格或方格纹饰的抽象形式,表达的是生殖崇拜观念的感性显现与直觉造型①参考张志春:《从具象到抽象的演化轨迹——对陕北等地汉画像石一种抽象图纹的文化追溯》,《艺术百家》,2003年第3期,第97、98页。。然而缺乏合理的解释。

(图6)左:徐州汉画像石艺术馆藏石,上、左、右三面菱形纹框定空间内两龙口中共衔“五铢”之泉以象此乃龙宫泉府;右:两龙口衔钱的局部放大。2010年10月12日摄

(图7)右:孝堂山石祠后壁的三重隔离纹饰。左:三重隔离纹饰内表示土石泉的符号与《太平经》的地理“三色”对应图

而确定内层边饰寓意为“九泉”之后,外部两层边饰之理解便不难突破。《太平经》曰:

地理者,三色也,谓水、土、石。②孟安排:《道教义枢》卷七引《太平经》,《道藏》第24册,第829页。

此“三色”说,实乃汉代地理观念之总结。可以看出,汉人认为大地主要是由水、土、石三种要素构成,正与孝堂山石祠后壁三重边饰相对应(图7)。

《太平经》亦曰:“地者,万物之母也”,把大地喻为母体,那么自然地,表层为土为地之皮肉、中层为石为地之骨骼(形)、里面为泉为地之血脉③将土地、山体与人体相比拟,作类似的观察和描述是古代道门独特的一套话语。这种传统,至迟从汉代开始,一直延续到唐宋,且分辨愈加详细。南宋道士陈田夫《南岳总胜集》卷中的道士尹道全传有“三者五岳山形,取其峰峦、洞室之所在,神芝、灵草之所生,高下丈尺等级之数,东西南北里舍之限也。四者五岳山骨,取其骨体之所像,枝干之所分,上法星文,下主人事之所起也。五者五岳山水穴贯(窦)之图,取其泉液之所出,金宝之所藏,地脉之所通,而为之图也”。不难看出其中的山形、山骨、泉液,都是摹仿人体结构和功能形成的山区地理观察表达话语。(南宋)陈田夫:《南岳总胜集》卷中尹道全传,采自清阮元《宛委别藏》抄明影宋本,见《续修四库全书》史部,第725册,上海:上海古籍出版社,2002年影印本,第455-456页。:

地者,阴之卑;水者,阴之剧者也,属地;阴者主怀妊。凡物怀妊而伤者,必为血,血者,水之类也,怀妊而伤者,必怒不悦,更以其血行汙伤人。水者,乃地之血脉也,地之阴也。

人乃甚无状,共穿凿地,大兴起土功,不用道理,其深者下著黄泉,浅者数丈。

入地法,三尺辄得水,……此者,地之薄皮也。

凡动土入地,不过三尺,提其上,……过此而下者,伤地形,皆为凶。

今天不恶人有室庐也,(所恶)乃其穿凿地大深,皆为疮疡,或得地骨,或得地血,何谓也?泉者,地之血;石者,地之骨也;良土,地之肉也。洞泉为得血,破石为破骨,良土深凿之,投瓦石坚木于中为地壮,地内独病之……④王明:《太平经合校》,北京:中华书局,1960年版,第371、114、122、120页。

从这些叙述所包含对地肉(土)、地骨(石)、地血(泉)的由表及里逐层深入的对大地分层的认识逻辑,可以推定,孝堂山后壁边饰中的外层(细密斜纹)应是代表细密的土层(良土、膏壤)。而中层(菱形纹)应是代表地之“形”的石头。古以石性阴。《汉书·五行志》:“石,阴类也,……眭孟以为石阴类。”⑤《汉书》,第1400页。故以方形(天圆地方)的变形——菱形来表示。加之代表九泉的内层(铜钱纹)三种纹饰图案,分别与大地三要素土、石、泉之符号相对应。

《礼记·中庸》言天地之道,亦以土、石、水三要素论大地:

天地之道,可一言而尽也。……今夫地,一撮土之多,及其广厚,载华岳而不重,振河海而不泄,万物载焉。今夫山,一卷石之多,及其广大,草木生之,禽兽居之,宝藏兴焉。今夫水,一勺之多,及其不测,鼋鼍、蛟龙、鱼鳖生焉,货财殖焉。①《礼记正义》,第1633页。

按其意,大地基本可以说是由土、石、水逐层深入地构成。此说与《太平经》的地理“三色”的说法一样,都是古人对大地基本构成要素长期共有的认知和总结性表达。其实古地字“埊”(见《玉篇》)之造作,也体现了古人对土、石、水这些大地三要素的认知②《康熙字典》指出,《前汉·赵充国传》已有“令不得归肥饶之埊”,故“《类篇》谓唐武后作埊,非。”按《战国策·魏策一》也曾出现此字:“张仪恶陈轸于魏王曰‘轸善事楚,为求壤埊也甚力。’”。

(图8)徐州汉画像石边框菱形纹之例。采自武利华主编《徐州汉画像石》(线装书局2001),上右起:图5,6,58,23,85(各图上方为边框纹饰的局部放大)

综合以上讨论,汉画像石上刻画出代表土、石、水这些纹饰的图案,应表示大地的纵截面,其所展示的应是九泉之下的冥界③同时须指出的是,汉墓出土的某些有关动物衔钱的文字或图像资料,也可能引起与此不同的理解。例如山东苍山城前村元嘉元年(151)画像石题记:“上有虎龙街(衔)利来,百鸟共持至钱财。”(山东省博物馆、山东省文物考古研究所编:《山东汉画像石选集》,济南:齐鲁书社,1982年版,“图版说明”第42页)。然而这也只是部分画像的可能涵义,尚待研究。。

菱形纹常见于汉画像石(如图8徐州汉画像石上以菱形纹为边框的一些例子)。然而砖棺、木棺出现的这种纹饰印证了,它决不是石匠任意施用来装饰石材的花纹。

临沂青峰岭发现的一座西汉早期砖棺墓(图9),“砖棺长2.3、宽1.08、高0.92米。由24块大小、纹饰相同的砖组成。棺盖、底各6块,两帮各4块,头、足档各2块。砖长108、宽38、厚8厘米。砖坯用粘土掺合稻谷秸秆压制,烧成火候不高,质地疏松。”可见其造价低廉。然而这座砖棺强烈表现出对造价远更高昂的石棺的功能替代;其替代变通之法即以菱形纹为全棺纹饰格调,“正面通体布满排列整齐的菱形图案。背面为十字连环纹,……棺盖、底正面朝上,头、足档正面朝外,两帮正面朝里。”可以判断,整座砖棺乃以菱形纹所界定的“冥器”属性、作为石棺的廉价替代物而被制造和接受。

类似的情况,亦见于山东沂源后暖院村汉墓出土的大型实心菱形纹砖(见图10)。此类菱形纹砖组合之棺或墓,虽造价相对低廉,但纹样所界定之时空属性则与石棺无异,故所蕴涵之信仰结构与功能相同。

山东昌邑出土的汉墓画像石(图11),则表现出对菱形纹的突出强调:在整块大石板上只是单纯地刻画一排很大的菱形纹图案,如王家埠汉墓前室的一扇门扉纵横132×36厘米,除了两头的菱形纹,中间主要空间上下仅刻了3组菱形图案;东肖汉墓前室封顶石自北向南第一石纵横30×193厘米,也只刻有5个大菱形图案。这种刻制模式,或许可以批评是因石匠图省其工(王家埠汉墓前室门楣内面,菱形纹边饰之下刻垂帐纹以象冥界宫府,其下又刻群鱼强调该空间的九泉之下属性,均未见艺匠省工之举),然而事实上这种简单化处理本身暴露了一个实质,即这些石块本来就是建构九泉冥界空间的物质材料和象征材料,——其菱形纹图像只不过是用于强调这种功能。

河南出土汉画像砖(图12)、山东省临淄乙烯厂出土汉墓门画像石(图13)、四川出土东汉画像砖上则以菱形纹内含或穿缀五铢钱纹(图14),其象皆取法乎石与泉之自然关联,藉以表达地下九泉冥界。

南阳赵寨砖瓦厂汉画像石墓①南阳市博物馆:《南阳县赵寨砖瓦厂汉画像石墓》,《中原文物》,1982年第1期。——墓前大门上并排四门,由三中柱、二侧柱、八扇门扉组成;八扇门扉皆刻楼阁,上层为楼阁下层为菱形联珠图案;五个门柱皆刻门阙,上层为阙下层为菱形图案;这些菱形图案作为楼阙的下层建筑出现,显然是表示下层建设所用为石料(图15),或表示这些建筑乃在山上,其山应即《真诰·阐幽微第一》所谓“六天鬼神之宫”所在的“罗酆山”(亦称酆山):“山之周回一万五千里。其上其下,并有鬼神宫室。山上有六宫,洞中有六宫,辄周回千里,是为六天鬼神之宫也。”①《道藏》第20册,第579页。河南密县出土的一些汉画像砖上,更明显地表达了酆山冥府的森严景象(图16)。

(图9)临沂青峰岭砖棺墓档砖(上)及墓砖背(中)、正面(下)。采自《临沂的西汉瓮棺、砖棺、石棺墓》,《文物》1988年第10期

(图10)山东沂源后暖院村汉墓出土大型实心菱形纹残砖拓片。沂源县博物馆藏

(图11)山东昌乐出土菱形纹画像石之例。左:王家埠汉墓前室门扉北侧内面(132×36厘米。右上:王家埠汉墓前室门楣内面。以上见昌乐县文化新闻出版局:《昌乐县汉代石刻》,香港:中国国际文化出版社,2010年,图版127-1,图版126-1。右下:东肖汉墓前室封顶石自北向南第一石(30×193厘米)。见《昌乐县汉代石刻》图版93-1

陕西米脂出土的一套东汉画像石墓门组合,在墓门的门框、门楣上,非常鲜明地刻画山形纹、菱形纹的组合形态(图17),暗示此内是“石”之下的冥界。

何以山石如此繁密地出现于汉墓的图像符号之中?事实上,汉人认为,山石是“鬼冥门”,是分隔阴阳的门户。《易·说卦传》:“终万物、始万物者,莫盛乎艮。故水火相逮,雷风不相悖,山泽通气,然后能变化,既成万物也。”《易纬·乾坤凿度》卷上:

艮为鬼冥门。上圣曰:一阳二阴,物之生于冥昧,气之起于幽蔽。《地形经》曰:山者,艮也,地土之余,积阳成体,石亦通气,万灵所止,起于冥门,言鬼,其归也,众物归于艮。艮者,止也,止宿诸物,大齐而出,出后至于吕申,艮静如冥暗,不显其路,故曰鬼门。②安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》,石家庄:河北人民出版社,1994年版,第80页。

这段文字为合理理解汉画中大量使用的石头符号,以及汉代“仙”字内涵对山石的依赖③东汉末刘熙撰《释名》曰:“仙,迁也。迁入山也,故其制字人旁作山也。”,提供了非常重要的文献依据。至于“石亦通气,万灵所止”之说,则进一步道出了土、石、水的地层合理性,实亦言明汉墓、墓祠用石的思想依据,而汉人好用崖墓、石制棺椁等葬具,盖亦根乎此。

正如巫鸿所看到的,“从来忽视用石头作为建筑材料的中国人这时似乎突然‘发现’了石头,并赋予石头新的意义。……木构建筑为生者所用,石质建筑则属于死者、神祇和仙人(后者包括西王母和山神等)。石材一方面与死亡有关,另一方面又与升仙有关。死亡、升仙与石材的共同联系又强化了二者之间的连结。我们发现这一连结在公元前2至前1世纪时最终在人们的宗教观念中确立,为以图像和建筑表现来世提供了一个新的基础,也与丧葬艺术与建筑的许多变化——包括对石头的使用——密切相关。”①巫鸿:《“玉衣”或“玉人”?——满城汉墓与汉代墓葬艺术中的质料象征意义》,见巫鸿《礼仪中的美术》,北京:三联书店,2005年版,第132-133页。诚若如是,那么石制棺椁本身就是一种边框,界定其内为石下泉府冥界。

(图12)左上:菱形纹内含五铢钱纹。采自张秀清等编《郑州汉画像砖》,河南美术出版社,1988年,第176页。中上:菱形与鱼、牛的组合。采自密县文管会等编《密县汉画像砖》,中州书画社,1983年,第151页。右上:菱形纹内含五铢钱纹。采自《密县汉画像砖》第149页。左下:菱形纹内含五铢钱纹。采自薛文灿等编《河南新郑汉代画像砖》,上海书画出版社,1993年,第145页。右下:五铢钱与凤凰。采自《河南新郑汉代画像砖》,第82页

(图13)菱形纹穿缀五铢钱纹,山东省临淄乙烯厂出土汉墓门画像石。左1采自《中国画像石全集3·山东汉画像石》图150;左2为局部放大。右1采自《中国画像石全集3·山东汉画像石》图151;右2为局部放大

(图14)石与泉。彭州太平乡出土。采自《中国画像砖全集·四川画像砖》,四川美术出版社,2006年,图210

(图15)南阳赵寨砖瓦厂汉画像石墓。左为透视示意图;中为门柱石、右为门扇石的拓片图

(图16)河南密县汉画像砖上的九泉冥府。左上:菱形纹边框内柏树、楼阙、五铢钱等图案所象征。右上:菱形纹内柏树、铺首、鸱枭及重重鬼兵把守的冥府。左下:菱形纹+五铢钱纹框内的九泉冥界。采自密县文管会等编《密县汉画像砖》,郑州:中州书画社,1983年,第17、25、20页

汉墓中用以表示山石的菱形纹在墓葬象征符号中的重要性,恰恰可在临沂金雀山汉代周氏墓群M14漆木棺的表面封贴绢画(图18)中,找到具有鲜明衬托性的证明。

(图17)左为陕西米脂尚庄东汉墓门组合画像石,右为该图顶部边框局部放大。采自《中国画像石全集5·陕西、山西汉画像石》图44

按发掘报告,“14号墓棺的形制较为特殊。除内外髹黑漆外,盖上钉鎏金柿蒂花铜钉三十三颗,排列成方棋纹。棺四周用朱红色绢封贴,左右两侧用黑线在绢上画方棋纹,在线条交叉处饰鎏金柿蒂花铜钉。头档、足档用墨色画府门、双阙、朱雀等图案,并饰以鎏金铜钉。”①临沂市博物馆:《山东临沂金雀山周氏墓群发掘简报》,《文物》,1984年第11期。所谓方棋纹实为菱形纹。M14木棺表面这种菱形纹画像的引人入胜之处在于,它向我们表明:即便发丧死者所用为木质棺椁,这个棺椁所代表的同样是九泉之下的冥界空间,为此在木棺表面饰以代表山石的菱形纹符号予以界定。类似的情况亦见于楼兰古城北汉晋墓出土的四足箱式彩绘木棺(图19)。该木棺表面全绘大菱形纹,以此符号将木棺象征性地转换为石质冥器,其内为九泉之下。

与此同时,金雀山M14木棺表面画像的另一个重要价值在于,在纷繁复杂的汉墓画像符号中,木棺画像的制作者最终约简选择了如下的符号,并相信这些符号虽然简单但足以表达死者将升天成仙:(1)足档绘亭阁(所谓府门)。足档在北,表示那里有人死后必经的北帝冥府。按《真诰》卷十五“阐幽微第一”,鬼界之主在北:“人初死,皆先诣纣绝阴天宫(即六天宫的第一天宫)中受事。”②《真诰》卷十五“阐幽微第一”,《道藏》第20册,第579页。因为“鬼官之太帝者北帝君也,治第一天宫中,总主诸六天宫。”③《真诰》卷十三“稽神枢第三”,《道藏》第20册,第566页。(2)头档绘凤阙。门阙表示此乃天门;站在天门上的朱雀(凤鸟)为接引死者升天的使者,发掘报告(第44页)说M14死者头向南,即在天门凤阙的一方,这是升仙的通道。王逸注《楚辞·天问》:“东南方阳天,南方赤天,西南方朱天”④黄灵庚:《楚辞章句疏证》,北京:中华书局,2007年版,第1015页。。《吕氏春秋·有始》:“西南曰朱天,……南方曰炎天,……东南曰阳天”⑤许维遹:《吕氏春秋集释》,北京:中华书局,2009年版,第277页。。《真诰·阐幽微第二》则有“速诣南宫为仙”⑥《道藏》第20册,第583页。。之说。可见头档绘天门楼阙表示墓主人将南向升天。简言之,金雀山M14木棺表面图像可综合转译为:死者身在九泉之下,死后先往北帝冥府报到,而后将南向升天为仙官⑦按前引按发掘报告(第44页),死者头顶部位尚可见残存的帽纱,实乃表示死后升为仙官。马王堆三号汉墓也出土有黑色纱帽。。楼兰彩绘木棺则更将汉墓中繁复的死后变仙象征符号系统予以简化,足档绘蟾蜍表示死后得神药、头档绘朱雀表示南向升仙。可以看出,在对墓葬功能的信仰方面,楼兰木棺基本接受了汉墓的信仰结构。

(图18)临沂金雀山M14汉墓出土漆木棺(下)及表面画像摹本(上)。采自临沂市博物馆:《山东临沂金雀山周氏墓群发掘简报》,《文物》1984年第11期,图七、图八

(图19)楼兰古城北汉晋墓出土彩绘木棺。采自《新疆文物古迹大观》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1999年,第33页

三、鸮与柏:冥府的代表

(图20)左:菱形纹内鸮鸟站立柏树画像砖(局部);右:局部放大。黄明兰编:《洛阳汉画像砖》,郑州:河南美术出版社,1986年版,第118页

在河南洛阳、新郑等地出土的西汉画像砖中,可见大量使用鸮鸟和柏树作为主题纹样的情况。而在上古中国,鸮鸟和柏树都是象征地府的符号。例如洛阳出图的一方汉画像砖(图20),上下皆以菱形为边饰,可见内里所刻画的鸮立柏上的图像组合,正欲表示此乃石下九泉冥府。

鸮是中国古代对猫头鹰一类鸟的统称,因其夜视能力,有夜间活动的习性,民间又称之为“夜猫子”、“夜枭”。因此,鸮鸟形象首先是指代黑暗世界。而深深处于地下的幽冥地府正是无尽的黑暗,于是鸮的形象便经常与丧葬之事联系在一起。如长沙马王堆一号墓出土的帛画表示冥界的最下段(图21)、黑地彩绘棺上均绘有鸱鸮。沈晶照认为“鸮”是守夜者的形象,人们将鸮类题材画在墓中的棺上或砖上,以“守长夜,保平安。”①沈晶照:《猫头鹰题材在古代艺术创作中的社会内涵》,《广西艺术学院学报》,2006年第4期,第119页。

鸮的另一个习性是喜食腐肉,故常聚集墓地附近,这更强化了人们对鸮与死亡的相关性联想。《诗经·国风·陈风·墓门》中有“墓门有梅,有鸮萃止”②《毛诗正义》,上引《十三经注疏》本,第378页。的诗句,说明这种观念在民间流传甚广,可谓妇孺皆知。如屈原《楚辞·天问》提到:“何繁鸟萃棘,而负子肆情?”王逸注:

言解居父聘吴,过陈之墓门,见妇人负其子,欲与之淫泆,肆其情欲,妇人则引《诗》刺之曰:“墓门有棘,有鸮萃止。”故曰“繁鸟萃棘”也。言墓门有棘,虽无人,棘上犹有鸮,汝独不愧也?①《楚辞章句疏证》,第1164页。

(图21)马王堆一号汉墓T形帛画下段摹本。采自《长沙马王堆一号汉墓·上集》第40页

(图22)石下双柏图。滕州汉画像石馆藏

此故事在刘向《列女传·陈辩女传》中亦有记载,但情节略有出入。

由是可见,先秦至汉,上及文人士大夫,下至采桑农妇,均有一种将鸮与死亡、坟墓、丧葬、地府等紧密联系的社会观念。民间视之为“不祥之鸟”,流传有“夜猫子进宅,无事不来”、“不怕夜猫子叫,就怕夜猫子笑”等俗语,又称之“逐魂鸟”、“报丧鸟”。由此不难理解,鸮应是作为幽冥的象征符号而出现在汉墓画像石中。顾森、姜生②顾森:《秦汉绘画史》,北京:人民美术出版社,2000年版,第80页;姜生:《马王堆帛画与汉初“道者”的信仰》,《中国社会科学》,2014年第6期。均持此观点。

柏则是鬼界廷府的代表。《汉书·东方朔传》:“柏者,鬼之廷也。”颜师古注:“鬼神尚幽暗,故以松柏之树为廷府。”③《汉书》,第2845、2846页。而按《风俗通》佚文:“墓上树柏,路头石虎。《周礼》:‘……而魍象畏虎与柏,故墓前立虎与柏。’”④(汉)应劭撰,王利器校注:《风俗通义校注》,北京:中华书局,1981年版,第574页。从《风俗通》佚文所引《周礼》这条资料可以看出,柏代表的是收杀鬼魅、为鬼所畏的冥廷,而不是如颜师古所谓因其象征幽暗而为鬼神所归向。

按宋人李石《续博物志》卷六:“秦穆公时,有人掘地得物若羊,将献之。道逢二童子,谓曰:‘此名为蝹,常在地中食死人脑。若欲杀之,以柏东南枝捶其首。’由是墓皆植柏。又曰柏为鬼廷。”⑤李石:《续博物志》,北京:中华书局,1985年版,第80页。所以,柏树成林不仅是墓地的重要特征,而且作为鬼之廷府,也是冥界的象征(如图22,菱形纹下双柏,示石下泉府鬼廷)。所以在汉画中常常可见墓上柏树的图像,如山东微山县出土的送葬图,石椁面被横向分成三个场景,右边一栏即为柏树所在的墓地(图23);武氏祠左石室第八石最上层左边刻季札挂剑情景,山东省石刻艺术博物馆藏嘉祥满硐乡宋山东汉墓出土带有季札挂剑情节的画像石(图24左)、三国吴朱然墓出土的季札挂剑漆盘⑥安徽省文物考古研究所等:《安徽马鞍山东吴朱然墓发掘简报》,《文物》,1986年第3期。上,亦绘大柏树,而盘的周围则绘群鱼(图24右),表示那里是冥界的时空。

综上可知,鸮与柏乃是冥府的代表;换句话说,汉画中鸮与柏的所在即冥府之所在。

(图23)微山出土石椁墓画像送葬图局部

(图24)左:山东省石刻艺术博物馆藏嘉祥满硐乡宋山东汉墓出土季札挂剑画像石;右:安徽马鞍山东吴朱然墓出土的季札挂剑漆盘

四、鱼与柏、鱼与铺首的组合纹饰

与铜钱纹象征“黄泉”的地下世界相似,汉画像石中常见以鱼形图案为边饰,以直观而明确地界定图像所在的空间乃为地下之冥府——水的世界。

有些汉画的边饰,更直接刻画为群鱼浮游,表示那个空间是泉府冥界(太阴)。较典型者如1987年山东枣庄市薛城区南常乡大吕巷村出土的一方东汉中期墓画像石(图25),图中边饰刻画的群鱼,最为逼真的是头顶上方边框内的游鱼图像,表示下面这个空间是在水下的幽冥世界。其它三面边框的鱼形凿刻较粗糙,仅见流线型鱼身,不见鱼尾的双叉。游鱼纹边饰划定的区域内,有巨型双柱,表示为门阙,一人站在两柱之间,似为门吏。门右空间内,群人互相殴击;门左画一山,有二人在山下似在博弈中。这种游鱼的边框,暗示框内为冥界:鱼暗示其所在为水的世界,五行之中水色黑,故九泉之下为冥界。

这种用鱼暗示幽冥水府的表达方式在西汉初期已经出现。在对马王堆一号汉墓出土的T形帛画研究中,马雍曾提出,帛画“下段的全部题材都是象征水府的图形”,“而水府代表幽冥,古人以‘黄泉’、‘九泉’称阴间,盖相信大地之下是一个深渊,人死后葬在地下,即归于水府”,认为帛画“显示了这些贵族们妄图死后灵魂升天的愚昧思想”①马雍:《论长沙马王堆一号汉墓出土帛画的名称和作用》,《考古》,1973年第2期。。此说基本符合画面内涵。综观T形帛画下段竖形画面,盖属冥界“龙宫”之象,整个下段乃由左右阴阳双龙构成“宫”体。在这个“龙宫”的下半部分,左右刻画的大龟和巨目圆睁的猫头鹰,突出暗示了此处是水府,是幽冥的空间:根据五行说,“水色黑”,水府自是幽暗的所在。

在“龙宫”的上半部分,贵妇人脚下所蹈为菱形图案构成的石质地面,其下有柱,整个呈T字形,构成为上宽下狭的形状,按《拾遗记》:“三壶,则海中三山也。一曰方壶,则方丈也;二曰蓬壶,则蓬莱也;三曰瀛壶,则瀛洲也。形如壶器。此三山上广、中狭、下方,皆如工制,犹华山之似削成。”②(东晋)王嘉撰,(梁)萧绮录,齐治平校注:《拾遗记》(卷1),北京:中华书局,1981年版,第20页。故可推想此即象征死者已出水府、登升海上仙山。

(图25)上:山东枣庄市薛城区南常乡大吕巷村1987年出土东汉中期墓画像石,枣庄市博物馆藏。下:该图右上角边框的局部放大。采自《中国画像石全集2·山东汉画像石》图146

(图26)四川出土的摇钱树叶片,表示九泉之下的冥界。左:绵阳何家山二号东汉崖墓出土(线图);右:成都凤凰山东汉墓出土(照片),九枚五铢钱直观以表九泉

(图27)滕州市羊庄镇于坡汉画像石墓前室门额画像:上为拓片,下为墓室画像石复原情景。2011年6月2日摄于滕州汉画像石馆

如同鱼群纹饰界定水府冥空一样,前文提及的铜钱纹也有一种成串的样式,而且是九枚一串以喻“九泉”之意。四川地区东汉墓葬出土的诸多“摇钱树”上,多见五铢钱,当具有相同的冥界泉乡寓意(图26)。在摇钱树的最高处,代表着不死之乡的西王母端坐于龙虎座上(如绵阳何家山东汉二号墓出土的摇钱树)。在每个叶片上,也会呈现龙虎座上的西王母(如成都凤凰山东汉墓出土的摇钱树)。而这些叶片的图像,则由五铢钱、人物、动物等图案构成。因为西王母是地祇之最崇,所以把她刻画在五铢钱(泉)所象征的冥府。

引人注意的是,滕州羊庄镇于坡汉画像石墓门额上,刻画群鱼+菱形纹的结合画像(图27),强调墓内空间的九泉之下属性。

除了群鱼纹饰外,还有鱼与作为鬼廷代表的柏树相结合的纹饰,更明显地表示地下水府冥空的性质,也可以说是对地下冥府空间特征的双重强调。从滕州汉画像石馆、滕州市博物馆藏两方汉画像石(图28),均可见三角形(或心形)的柏树树冠的两端各自紧贴两条鱼的图像,而在鱼、柏图像的中间或旁边则可见所谓的“穿璧纹”图样,占有突出的地位。可以判断,此类“穿璧纹”也应具有与钱纹类似的的功能,与鱼、柏纹一起,共同象征着汉墓图像所在的冥界时空(冥空)。

除了鱼+柏的紧密组合形式,还有一种值得注意的组合形式,即鱼与铺首的组合形式。汉画中,尤其山东微山县出土的汉画中,往往多见鱼与铺首组合的图样。如图29所示,上层图、中层图画面有接近之处,都有铺首、鱼纹、“垂帐纹”(见下文分析)及熊状动物,画面整体肃穆、神秘。下层左图则在铺首、鱼纹之外,还出现了楼阁、人物、鸟首等图样,整体画面显得更为丰富;右图则为独立的铺首+鱼纹图样,显示出该组合模式的重要地位。那么,该图式究竟具有何种涵义?

实际上,综合上文所论,铺首+鱼的组合纹饰,其涵义无疑同样与冥府时空的界定紧密相关。更确切地说,因为铺首在世俗乃为大门的门环,则铺首与鱼的组合图式当即为冥府之门之意。如此便更清晰地赋予了此类汉画所代表的冥府时空的属性。

(图28)鱼+柏紧密组合的汉画像石。上:滕州市汉画像石馆藏;下:滕州市博物馆藏

(图29)微山出土的铺首、鱼纹配垂帐纹画像石。微山县文管所藏

(图30)肥城北大留村北汉墓出土。采自《山东汉画像石选集》图487摹本局部

五、“垂帐纹”:地下宫府的表现形式

在图29的上、左、右三面边框都可看到弧形帷幕状的纹饰;在山东嘉祥武梁祠等地汉画像石中,也都可看到类似纹样。嘉祥宋山出土东汉永寿三年(157)许安国祠堂画像石题记,有谓“搴帷反月,各有文章”①见《中国画像石全集2·山东汉画像石》,济南:山东美术出版社,2000年版,释文第38页。,所云即是画像石的“垂帐纹”边饰。所谓“搴帷”即撩起的帷幕,指一个个月牙形或半圆形组成的帷幕图像。山东安丘董家庄汉墓画像石,边框在每块石上所占比例相当大,边饰特别引人注目,其垂帐纹绘得颇直观而宽肥②如《安丘董家庄汉画像石墓》图版2~20所示各石边框均刻有“垂帐纹”,其它画像石上所见亦多。见安丘县文化局、安丘县博物馆:《安丘董家庄汉画像石墓》,济南:济南出版社,1992年版。。

依上文所述之符号识别与分析结构,可知图29画像乃象征冥府之门。诸多具有类似配置的画像石边框所饰垂帐纹,如肥城北大留村北(图30)、东平县后魏雪(图31)等地出土的许多汉墓画像石所见,亦皆表示此处为冥府。

至于武梁祠东壁、西壁的垂帐纹(图32),由于图像整体居于西王母、东王公所代表的昆仑仙界之下,又有由上而下的第一隔离带中的云气纹呼应,故可判断图像所在空间为仙界时空,所以该图像中的垂帐纹即当为仙界宫府的装饰或象征。由此我们也可以判断武梁祠东壁、西壁(也包括中壁或后壁)图像中分层逐次排列的帝王、刺客、忠臣、孝子、列女图的仙界属性,只是该问题牵涉颇为复杂,限于篇幅,容另详论。

综上,“垂帐纹”在汉画中既可用于冥界宫府,亦可用于仙界宫府之装饰或象征,具体的空间界定应结合画像石上的其它规定性符号来综合判断。

结 论

作为封藏千年的文化载体,汉墓画像石是我们藉以近距离触摸、认识汉代思想和信仰的最真实最重要媒介。由于其后思想文化变迁之剧,大量发现于墓室或墓祠的汉代画像石,其思想、属性至今并未得到合理的应有的揭示,许多研究仍停留在描述、猜测图像形式、内容的阶段。相关认识差异或争论,由于并非基于应有的汉代信仰和相关历史背景研究,而往往更接近所谓“艺术史”的研究方式,故其所争问题也难以真正得到推进。

与“死生大事”紧密相关的汉墓画像,总是难免被限定在一定面积的石或砖上。在特定空间中进行的图像表达,边框、边饰便不只具备装饰或划定空间功能,而是同框内画面一样被充分地利用。只是对其内涵的探索,同其他画面一样极为不易。

从以上讨论所揭示的内容看,汉画边饰的研究在相当程度上制约着汉画整体内容的认识,但另一方面,恰可成为突破汉画总体认识的关键点。以往的研究往往忽略了边饰,其原因,是因为低估了它在汉墓思想认知中的重要性。

通过以上对斜线纹、菱形纹、钱币纹、鱼纹、柏树纹、垂帐纹及其相关组合形式的研究,我们能够判断某些汉画图像的冥府或仙界宫府属性,从而为进一步探讨汉画系统的意义象征,以及最终判定汉墓的整体思想内涵奠定坚实可靠的基础。

杨爱国曾经指出,“除了一些用于装饰的花纹、补白的小像外,绝大多数图像在设计之初都是有其含义的。……要考释单个形象的名称及其意义,必须考虑到它在图像中的位置以及整个图像的意义,乃至整个建筑内图像的整体意义。否则,只是孤立是考释单个形象不仅不能帮助人们正确解读图像,于学术无补,反而会引起混乱,与汉代人的想法南辕北辙。”①杨爱国:《五十年来的汉画像石研究》,《东南文化》,2005年第4期。现在看来,即使是一些用于装饰的花纹、补白的小像,也大都蕴涵着深厚的思想,承担着边框以内空间属性的界定功能,——且其边饰施用所指向的象征涵义,在汉代各区域表现出相当一致的特点。各地出土画像石之例,不胜枚举,限于篇幅,这里不拟列示更多图像。

墓葬(包括墓祠)中的画像,本非作与生人欣赏,而是一套用符号来表达的象征死者之冥界历程的信仰体系,一套无言之语,需要我们译解、转换成为世间语。画像石的边饰是汉墓中特定空间属性的界定符号;识别出某些边饰符号(能指),尚不能实现对汉墓符号话语的系统解读。更重要的还在于,必须把握其符号语言背后的“语法”(语法是符号的连接方式),把握那个时代的死后信仰逻辑(尸解成仙),才能期待整体把握汉墓符号系统之用意(所指),还原一个完整而真实的汉代思想世界。

(图31)斜线纹、菱形纹下配垂帐纹,表示地下冥府。山东东平县后魏雪出土,采自《中国画像石全集3·山东汉画像石》图221

(图32)左:武梁祠东壁图局部右:武梁祠西壁图局部

——以民族服饰博物馆馆藏文物为例