取法宛若与东庄 翰墨风雅并新法

抱璞斋主人

宋文治是人们熟知的当代山水画大家、新金陵画派重要代表人物之一。在国际文化交流中,他被称为“伟大的画家”。

然而,就一般人而言,往往只能欣赏其作品,对于宋文治其人却知之甚少。而唯有真切地知其人,才能深入地识其画。

我与宋老过从甚密,他生前对我的工作也十分支持,却每每忙于各自的事情,从未真正深谈过一次,一直引以为憾事。

好在宋老长子宋玉麟,是我相交多年的朋友。我便在多年前的一个下午,造访月牙湖畔之食砚斋,与玉麟聊起生活中的宋文治。

“我父亲是在1919年农历九月初五生于太仓。祖父宋梦周在县城西郊镇开一爿小面店维持生计。这年秋天,祖母生一女婴不幸夭亡,恰巧城里育婴堂收进一个刚出生的男婴,五官端正,相貌极好,即抱回家收养,这男婴就是我的父亲。由于生活艰难,祖母不久便去上海一个外国人家做女佣。祖母离家之后,祖父不善经营,面店日益败落,生活愈加困难。幼时困苦的生活,逐渐磨砺了父亲自强自立的性格。这种性格也决定了他日后艺术创作中不断进取的特点。”

“我外婆宋伟与祖父本是亲姐弟,她是个勤劳善良的人,每每回到娘家,便动手帮着操持祖父的小面店。祖父家道衰落时,有时连吃饭都成困难,父亲便常去外婆家吃饭。外婆看他聪敏好学,将来定有出息,便将长女杨冰定亲许配于他。因此,我父母亲是并无血缘关系的表兄妹,青梅竹马,两小无猜。”

原来,宋文治从一个孤儿被宋家收养,又娶聪明能干的表妹为妻,真是天赐良缘。谁知晓他日后会成为举世闻名的大画家,为太仓宋氏家族写下光辉的一页呢?果真是宋家人有眼光啊!

太仓地处江南鱼米之乡,一条娄江自苏州娄门出,一路向东,从浏河镇入注长江,因而太仓又名娄东,清初著名的娄东画派即发源于此。

玉麟继续他的话题。“父亲虽然家贫,但天资聪颖,从小耳濡目染,喜欢绘画。上小学时,美术课成绩总是第一,一幅作品曾被选送参加国际儿童画展。(天赋的火苗,就这样被点燃!)13岁那年,一个偶然的机缘,父亲见到毕业于苏州美专的乡邻至亲叶某在娄江边写生,十分惊喜,从心灵深处萌发了去美专学习的强烈愿望。其间在县城书店发现一本《芥子园画谱》,随即购回临摹。”

宋文治青少年时期的求学求职之路十分坎坷。从1933年中学肄业而后走上社会的十多年时间里,先后从业的地方有上海秀堂广告社(学徒)、太仓汽车站(点货员)、苏州明光眼镜公司,还有太仓的三所小学和一所中学、太仓民众教育馆等,直到1947年去安亭师范任教,才有了较长时间的安定。“在社会的动荡和职业的频繁变换中,有一层却是不变的,那就是一直坚持学画。期间曾克服重重困难两度进入苏州美专(沪校)学习。一次是1941年春,父亲去上海探望他母亲,看到一则苏州美专(沪校)招生的广告,便一心想去上学。

为了能去上海,在上海开小铁锅店的姑父腾出上海家中的阁楼供他住宿,还提供生活费用。在美专学习期间,他利用课余时间外出画广告,将所得购买学习用品。学校的工友知道他出身贫寒,经常搜集打扫卫生时拣的废画纸和断铅笔头给他用,父亲也经常帮工友写写家信。到了这一年的12月,太平洋战争爆发,日军进占上海租界,美专(沪校)被迫停学。直到抗战胜利后的第二年,才又插班进入美专继续学业。为了养家,还不能脱离工作,经校长颜文梁同意,让他在校外自習,以交作品记成绩的方式跟上学习进度。”

“家境的贫寒迫使父亲在青少年时代就为生存而到处奔波,但他对绘画有着执著的追求,靠苦修苦练去实现自己的梦想。”玉麟的回忆,在平静中深含着感情的波澜。

一个人从小所接受的教育和熏陶,往往会深刻地影响他一生的命运。宋文治就是一个活生生的例子。

古人云:“近朱者赤,近墨者黑。”古今画论又说:“取法乎上。”

宋文治从青年时期起,陆续结交几位书画界高人并得到他们的指授,成为他艺术道路上的重要里程碑。

朱屺瞻,太仓浏河人,中、西画兼长。1942年,24岁的宋文治专程赴上海向屺瞻先生求教。屺瞻对这位同乡后学颇为厚爱,当即以青藤笔法作水墨花卉二幅相赠。此后,宋文治便经常去屺老在上海的梅花草堂请益。朱屺瞻乃性情中人,十分地开朗、洒脱。有一次他对宋文治说:“我作画是瞎搨搨的,你若有志于学山水画,要找张石园。”

张石园,江苏常州人,山水画家。他对娄东“四王”(王时敏、王鉴、王原祁、王石谷)有精深之研究,尤擅王石谷一路。经屺瞻先生介绍,宋文治正式拜石园为师,专攻“四王”山水。按当时习俗,拜师仪式上还掏几个铜板买张石园一幅扇面作品,一直珍藏在家。至于请老师吃饭,则全由朱屺瞻先生包了。

另一位老师陆俨少,嘉定南翔人,是一位深具创见的现代山水画大师。1948年春,在安亭师范的宋文治到南翔镇交流教学经验。在游览古漪园中发现,园内景点木牌上的字写得极好,非常人能及。当日晚饭时,偶见邻座老先生纸扇轻摇,扇面上一书一画,其书法与古漪园木牌所书出自同一人之手,而山水颇具元人笔意,亦有高古气息。宋文治极为敬佩,讨教之后方知是陆俨少所为。而长者则是陆先生之族兄。蒙老先生引荐,宋文治初访陆先生,未晤。南翔与安亭相隔仅20余华里,改日再去拜访。可惜陆先生又去了上海,但得先生夫人热情接待,并允约下周前往拜访。第三次到南翔,终与先生相见,从此开始了两人近50年的密切交往。

宋文治曾经几次提出要正式拜陆先生为师。俨少先生遵前辈王同愈 “不为人师”的教导而坚辞,但表示“将尽我所学无保留地教你,不必有师弟子的名称”。从此,每逢星期天,宋文治总要坐火车到南翔陆先生寓所求教,并常常借先生的画稿带回临摹。宋文治用心研习,其山水画进步甚快,开始了质的飞跃。

陆俨少后来迁居上海,为了让宋文治有更多机会接触传统绘画,他又介绍宋文治拜吴湖帆先生为师。

吴湖帆,江苏苏州人,以山水画名重天下,善于以水墨烘染与青绿设色熔铸一体,作品有秀润苍厚之感,其书法也秀逸严谨,笔力遒劲。又收藏大量金石书画,常常拿些藏品给学生观摩研习。宋文治得览古今名家手迹,获益更多。

列举上述几位师友之后,玉麟说:“十余年寒暑的刻苦学习,虔诚求道,为父亲日后的发展奠定了基础。观父亲后来的作品可以发现,陆俨少的骨法用笔和吴湖帆的烘染技法,对父亲的绘画均产生过重要的影响。特别是与陆俨少先生的相识,应当说是我父亲一生的幸运,更是两人之间的缘分。陆先生一直是父亲心目中的老师,对他尊敬有加。后来陆先生在反右、文革中都曾受到不公正待遇,身处逆境之中,父亲和他的交往也从未间断。”

宋文治真是遇到了好老师。他们毫不保留地“传道授业解惑”,却并不在乎“师弟子”的名称,更有甚者,还不抱门户之见主动为宋文治联系推荐更适合的老师,让他不断学到真本领。这种师生关系好令人钦羡!

“老爷子的青年时代,在太仓、安亭还有许多画友,经常交流切磋。”玉麟在轻松的氛围中,会以“老爷子”称呼他的父亲。

“那时太仓流行一种称之为‘同期的习俗,每逢周日或假期,文化人相约聚会,操唱昆曲,互赏珍藏之书画。父亲爱好书画戏曲,聪明勤快,兄长一辈都喜欢带着他玩。‘同期轮流在各家进行,坐庄者都准备一顿美食。老爷子曾风趣地说,他那时没钱,自然是跟吃为多了。就这样,家乡的文人墨客把戏曲美食和收藏书画之癖传给了父亲,使他的生活平添许多雅兴。”

大凡有追求、有情趣的人,是不会被一时的困难所压倒的。我突然想起一段趣闻来。那是在文革期间,宋文治被下放到镇江高资蚕种场劳动,同行者联想到太史公身蒙不白之冤惨遭下“蚕室”的奇耻大辱,内心积压着说不出的怨愤。而宋文治却怀着对美的追求,从垃圾堆里翻拣出废弃的蚕茧和鸭羽鸡毛,做成一只只玲珑精致的鸳鸯小鸟,放在窗台上,给寂寞空虚的生活增添几许生气,也给同伴们增添了生活的信念。

俗话说,时势造英雄。新的时代也造就出新的画家和新的画派。

1957年2月,江苏省国画院筹委会成立。6月,39岁的宋文治正式调入江苏省国画院。这是他艺术人生中一次最大的转折。

说到这里,玉麟取出一封书信的复印件来。此信由陆俨少亲笔起草,刘海粟签名盖章,力荐宋文治到江苏省国画院工作,而且是直接写给当时的江苏省委宣传部部长俞铭璜、省文联副主席周邨以及画院筹备组负责人傅抱石、亚明、陈之佛。信中对宋文治的艺术才能给予很高评价,称其“确实是我省国画界比较年轻的优秀人才”,“创作潜力很强”,“值得重视并应进一步给予培养的机会”。应该说,此信对宋文治调入省国画院起了相当大的作用,是老一辈艺术家奖掖后学举荐人才的一份珍贵资料。

我特别注意到信的末尾又补了几行小字:“宋文治国画创作,曾在1956年9月份人民画报发表刊出,及向省第二屆文代大会献礼的国画,现存省文联处。又及”。

玉麟说:“这里面还有一段故事。”

早在1948年,29岁的宋文治平生第一次举办个人画展,共创作山水、走兽、花鸟百余件,全部展品销售一空。合大米180余担,全部捐给他所兼教美术课的安亭震川中学扩建教师办公室,起名“松隐庐”。自此,宋文治在画坛崭露头角。到了1955年,安徽省委宣传部和省文化局到上海物色画家去合肥工作。陆俨少约了孔小瑜、徐子鹤和宋文治一同前往。到了合肥,他们被安排画了一些布置画,然后到黄山等地写生创作。安徽对四人的工作均做好了安排。正在此时,上海中国画院成立,陆俨少确定入选,就回了上海,宋文治也无心留下,回到安亭继续执教。宋文治虽没留下来,但创作却获得丰收,所作《桐江放筏》、《黄山松云》都在人民日报发表,尤其是《桐江放筏》被人民画报在中页刊登,这在当时是很轰动的事情。这一年,他创作的《植树造林 绿化祖国》又在江苏国画展上获三等奖,并应邀出席全省国画家代表座谈会。

这段佳话,正是老艺术家力荐宋文治的主要事实依据。

调进江苏省国画院,宋文治的艺术创作获得了一个全新的平台。

玉麟介绍当时的情况说,“父亲的创作热情空前高涨。他单身一人寓居在南京湖南路72号画院的一间小阁楼上,条件虽差,但没有干扰。他抓紧一切时间作画。南京盛夏,酷热难当。夜深了,画累了,他就在浴缸里放一缸冷水,跳进去清醒一下,爬起来再画。《放鸭》、《牛首山》、《采矿工地》、《邵伯水闸》、《锦屏磷矿》等作品,就是他在这一时期所作。”

1960年,在院长傅抱石先生率领下,江苏国画工作团横跨六省,进行了二万三千里旅行写生。傅先生高举“笔墨当随时代”的大旗,提出“思想变了,笔墨就不能不变”,道出了同行者共同的心声。在这次旅行写生中,宋文治作为副画师兼院长秘书担任后勤总管,并协助院长抓作品的观摩与交流。后勤工作之余,他努力投入写生创作,产生了《山川巨变》等数十幅新作,并参加了次年在北京举行的《山河新貌》画展。这个画展以其新的笔墨新的意境为探索中国画的新路创造了经验,在首都乃至全国取得了轰动性效应。

以此为开端,傅抱石和钱、亚、宋、魏新金陵画派五大家逐渐蜚声画坛。

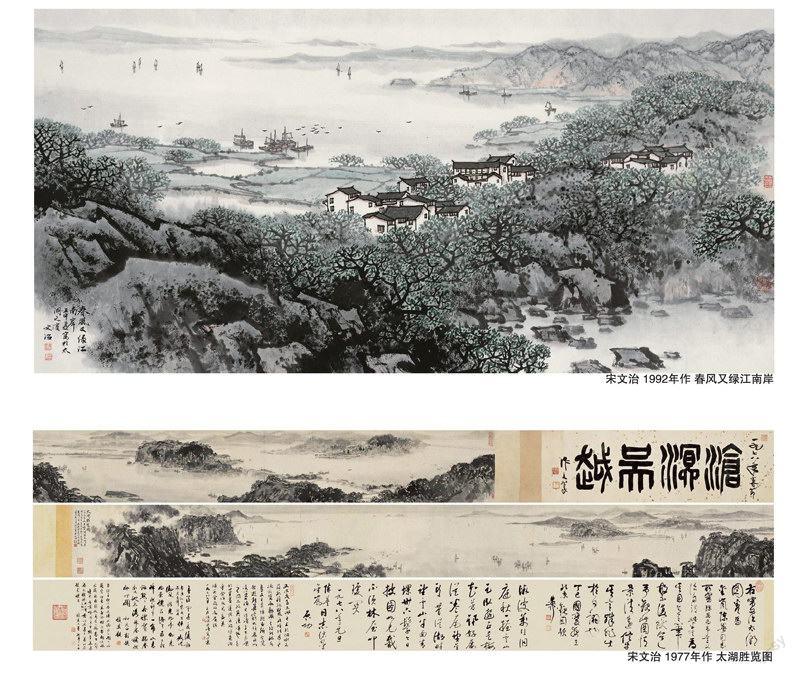

这个群体,既相互学习相互影响,又由于来自不同地域和个性气质的差异,而显示出各自不同的风格面貌,正所谓“和而不同”。五个人中,宋文治是典型的江南才子,他从“四王”入手,上溯宋元,画风清秀润泽,以表现江南水乡最为擅长。他画的太湖,仿佛总带着江南丝竹的雅韵,有“宋太湖”之誉。

“老爷子画太湖,更是在画他自己。”玉麟意味深长地说,“从70年代后期到80年代末的十多年中,太湖水乡一直是父亲深入生活的基地,更是他笔下尽情表现的对象。他自然地将现实生活中各种元素反复加以新的组合,或典雅,或空濛,或抒情,得心应手地将江南水乡表现得生动而富有情致。太湖真是他永远做不完的一篇大文章。”

上世纪60年代,钱松喦和宋文治两家比邻而居,朝夕相处。对宋的为人,钱老曾评价说:“他虚怀若谷,兼收广揽,集各家之长,融会贯通,然后自成风格,这是他艺术精进的关键。”玉麟也说:“老爷子感到傅抱石的画气势大;李可染的光色水墨新意浓;陆俨少的骨法用笔功夫深。这些他都注意吸收。他还喜欢胡小石、林散之、高二适、沙孟海等人的书法。家中四壁都是书画界师友的作品,很少悬挂自己的画。”

60岁前后,宋文治一些作品在清秀的基调中出现部分生辣的用笔和浓重的色调,他的画风正在酝酿着某种质变。用他自己的话说,就是“年老思变”,要“画出新的艺术面貌”。

玉麟继续娓娓道来。

“1977年在北京为毛主席纪念堂作画,父亲曾到老友黄苗子寓所拜访,见到一本张大千画集,内有不少泼彩新作,十分喜欢。苗子即爽快地赠给了父亲。画集带回南京后,泼彩二字一直在他的脑海中盘旋。

“80年代初,西安一青年到南京展出流墨山水。先将颜料和墨汁倒入浴缸水中,再用特殊的纸把漂在水面的墨彩吸附过来,形成特殊的流动效果。父亲看了画展,甚为赞赏。几经琢磨,一个与张大千泼彩有所不同的方案逐渐形成。他以版画的拓印和墨彩直接泼到纸上两相结合,取得一种整体效果,再根据色彩流动后的自然形态和意象添画房屋、小舟、树木、远山等等。对于自然形成的山峦结构,则视情况添加一些脉络予以加工,正所谓大胆泼墨小心收拾。这种小泼彩的画法注重色彩的天然肌理和意境的营造,而勾画的成分又比泼彩要大,从而与张大千的大泼彩拉开了距离。这是父亲善于从外界汲取新鲜养分,实现晚年变法的一大成果。”

当一批小泼彩作品第一次在北京荣宝斋亮相时,在场的人都惊叹不已,认为颇具现代审美意味。宋老有此魄力大胆变法大胆创新,立志在晚年对中国画革新做出新的贡献,其精神可圈可点。