清淡传香远,文章百代名

——从《诗言志辨》看朱自清先生的古典文学研究方法

于晓川

(中央民族大学,北京100081)

清淡传香远,文章百代名

——从《诗言志辨》看朱自清先生的古典文学研究方法

于晓川

(中央民族大学,北京100081)

朱自清先生的《诗言志辨》是中国文学批评的重要著作。著作小处切入、宏观把握的选题方式,广取博采、文献统计、注释解释的文献把握方式及谨慎行文、不妄断论的论述方式都值得古典文学研究者学习。

《诗言志辨》;古典文学;研究方法;文献

朱自清先生早年从事诗歌、散文创作,以《毁灭》一诗及《背影》《荷塘月色》等散文蜚声文坛,其时国人常以俞平伯先生的文章与朱先生的相比较品赏;后来朱先生“终于在国学里找着了一个题目,开始像小儿的学步”[1](这当是自谦的话了),这一“找”,一“学步”,直到先生1948年因胃病去世才算结束。年仅50岁的朱先生留下了《朱自清古典文学论文集》《古诗歌笺释三种》《十四家诗抄》《宋五家诗抄》(上海古籍出版社刊行《朱自清古典文学专集》中收录)以及授课用的讲义等丰厚的学术遗产。在先生的诸多成果中,《诗言志辨》是他当年“中国文学批评”授课的主要内容,也“是朱先生历时最久、功力最深的一部书”[2](《诗言志辨》首篇于1936年6月完成初稿,收书时已是1947年,加之其他篇章,《诗言志辨》所花费的功夫堪称“十年磨一剑”),是中国文学批评史上最有影响的著作之一,深入研习朱自清先生的治学方法,于我们今日的古典文学学习仍大有裨益。

一、小处切入,宏观把握

20世纪三四十年代,是中国现代学术的发展、深化时期。在古典文学的学术研究队伍上,不少研究者有西方求学的经历,对西方文学批评理论有一定的涉猎;在研究机构上,在中国现代学术史上有巨大影响的一些学术机构开始运作(如北京大学、清华大学、燕京大学等高校以及中央研究院历史语言研究所等);在学科构建上,国内各大学的中文系或国文系开始有文学研究专题课程(如小说史、戏曲史、文学批评史、词学等)。在这种背景下,一批代表20世纪中国文学研究最高水平的学术论著集中出现,如郑振铎的《中国俗文学史》、周作人的《中国新文学的源流》、阿英的《晚清小说史》、闻一多的《唐诗杂论》、刘大杰的《中国文学发展史》,如前文所提,朱自清先生的《诗言志辨》也于此阶段问世,这些研究成果为20世纪的中国文学研究奠定了重要基础。

通观此时的古典文学研究,研究思路大致有两种:“一是编撰通史式的专著,如陈钟凡、郭绍虞、罗根泽、朱东润等所著《中国文学批评史》一类著作;二是寻出一些中国文学批评史上的重要概念,对它们的本义和流变进行辨析和梳理。”[3]显然,朱自清先生采用的是第二种做法。朱自清先生1925年至清华大学任国文教授,曾先后为学生开设过“古今诗选”“中国新文学研究”“陶渊明诗”“李贺诗”“历代诗选”“中国文学批评”等课程。“历代诗选”、陶李诗等课程的讲授,少不了实证性研究及赏析性论评等传统的研究理路与方法,而“中国新文学研究”“中国文学批评”等课程又对授课人的通史眼光有所考量,长期的授课经验,加之他翻译海外文学、学术著作及去英国访学的经历,使朱自清先生对当时整体的文学研究状况形成自己的看法:“现在我们固然愿意有些人去试写中国文学批评史,但更愿意有许多人分头来搜集材料,寻出各个批评的意念如何发生,如何演变——寻出他们的史迹。这个得认真仔细地考辨,一个字不放松,象汉学家考辨经史子书。这是从小处入手。”[4]

《诗言志辨》从中国古典文学“诗言志”“比兴”“诗教”“正变”这四个重要命题出发,以点串线,考察精微,厘清了它们的来龙去脉和衍变史迹,辅之以丰富博杂的材料收集,加以考辨与批评相结合的方法,成就了《诗言志辨》的经典之作。切莫以为“诗言志”“比兴”“诗教”“正变”四篇小文真的只是继承了乾嘉学派的考辨功夫,论述了几个小问题。通读全书读者会发现,朱自清先生有着强烈的现代意识,虽从考证出发,但他以宏阔的视野、融通的思路将古典文学研究进行了推进。这些命题不仅是研究了四条诗论两千多年的发展历程,“廓清了多少错误的观念”[5],同时也兼及文学流派、文学的分期以及如何做好古代文学研究等问题。仅以“正变”为例,朱先生从风雅之变、诗体正变分别论述,论述中不仅涉及了“正”(《说文》二下:“是也。”有时又是“善”的同义词)、“风雅正变”(“变”指“政教衰”“纪纲绝”,指时世由盛变衰)、“文变”(是指诗文体的变,这个“变”是“患凡旧”,是“化而裁之”,是“趣时”)等语汇的诠释,也对江西诗派的自立、明代“文必秦汉,诗必盛唐”的复古论调进行了解释,也因考察诗文体之变,解释了明初高棅《唐诗品汇》、明末沈骐《诗体明辨》等提出的唐诗分期问题,认为“四唐说”是以“文变”说为依据。在此理论基础上,朱先生肯定了叶燮的《原诗》的贡献。朱先生以极包容变通的视角,对历代“正”与“变”的问题进行了层层梳理,他总结“正——变——正”便是“文变”的程式,并将其与海德格尔“正——反——合”的辩证法相较,认为“‘变则通,通则久’,‘变’是可喜的。明白了通变的道理,便不至于一味的隆古贱今,也不至于一味的竞今疏古,便能公平的看历代,各各还给它一副本来面目。”这可谓古代文学研究的经典之论。

小处着手,寻找批评意念的相关资料,辨其源起,探其踪迹,这已成为当今的古代文学批评理论研究的经典方法。季镇淮在《纪念佩弦师逝世三十周年》一文道:“朱先生这样研究文学批评史,就方法和精神说,都是科学的。朱先生自谦为从‘小处’下笔,实际这是必不可少的基础工夫。有了这个基础,而后才便于建造批评史的大厦。”[6]现在看来,这依然值得我们去深味和学习。

二、文献代言,水到渠成

通读朱先生的《诗言志辨》,不难发现他对文献的把握和运用有非常突出的特点。《诗言志辨》四篇文章皆注重以文献“代言”的论证方式,即广取博采,充分占有文献,根据对已有文献的统计、比勘、分析,论述层层而进,自然形成结论。再辅以注释解释等多种方法,文献使用信手拈来,推理绵密紧致,这些使他在梳理这些二千年来曾经多多少少演变的“批评的意念”时气魄宏大却又不离其宗。

(一)广取博采

朱先生并不将搜集文献资料的目光限制在与自己所考证问题相直接关联的诗文评的专书中,在他看来,这种书里固然“包含着作品和作家的批评,文体的史的发展,以及一般的理论,也包含着一些轶事异闻”[4]7,是作为古典文学批评研究者必然要去爬梳剔抉,进行关注的基本对象。但除了这些专书以外,朱先生具有非常广博的视角,他认为“经史子集里还有许多,即使不更多,诗文评的材料,直接的或间接的,前者如‘诗言志’,‘思无邪’,‘辞,达而已矣’,‘修辞立其诚’,后者如庄子里‘神’的意念和孟子里‘气’的意念。这些才是我们的诗文评的源头,从此江淮河汉流贯我们整个文学批评史。至于选集、别集的序跋和评语,别集里的序跋、书牍、传志,甚至评点书,还有三国志、世说新语、文选诸注里,以及小说、笔记里,也都五光十色,层出不穷。这种种是取不尽、用不竭的,人手越多越有意思。只要不掉以轻心,谨严的考证、辨析,总会有结果的。”[4]7

这种开阔的视角使朱先生选择文献时,既不离古人的经史子集等基本史料,又有涉及专门问题的研究材料;既有古人的研究成果,又不忘参照今人的创新发现;既有专门论著,也不弃序跋、诗等散言片语。以《诗言志辨》的文献引用为例进行统计(以2011年9月商务印书馆第一版的该书为考察文本),四篇文章的写作中,仅以小一号字单独从正文列出的引文为计,各篇章引用文献的数量为《诗言志》61则,《比兴》109则,《诗教》61则,《正变》62则,共为293则,所引用的文献就几乎占近半篇幅。

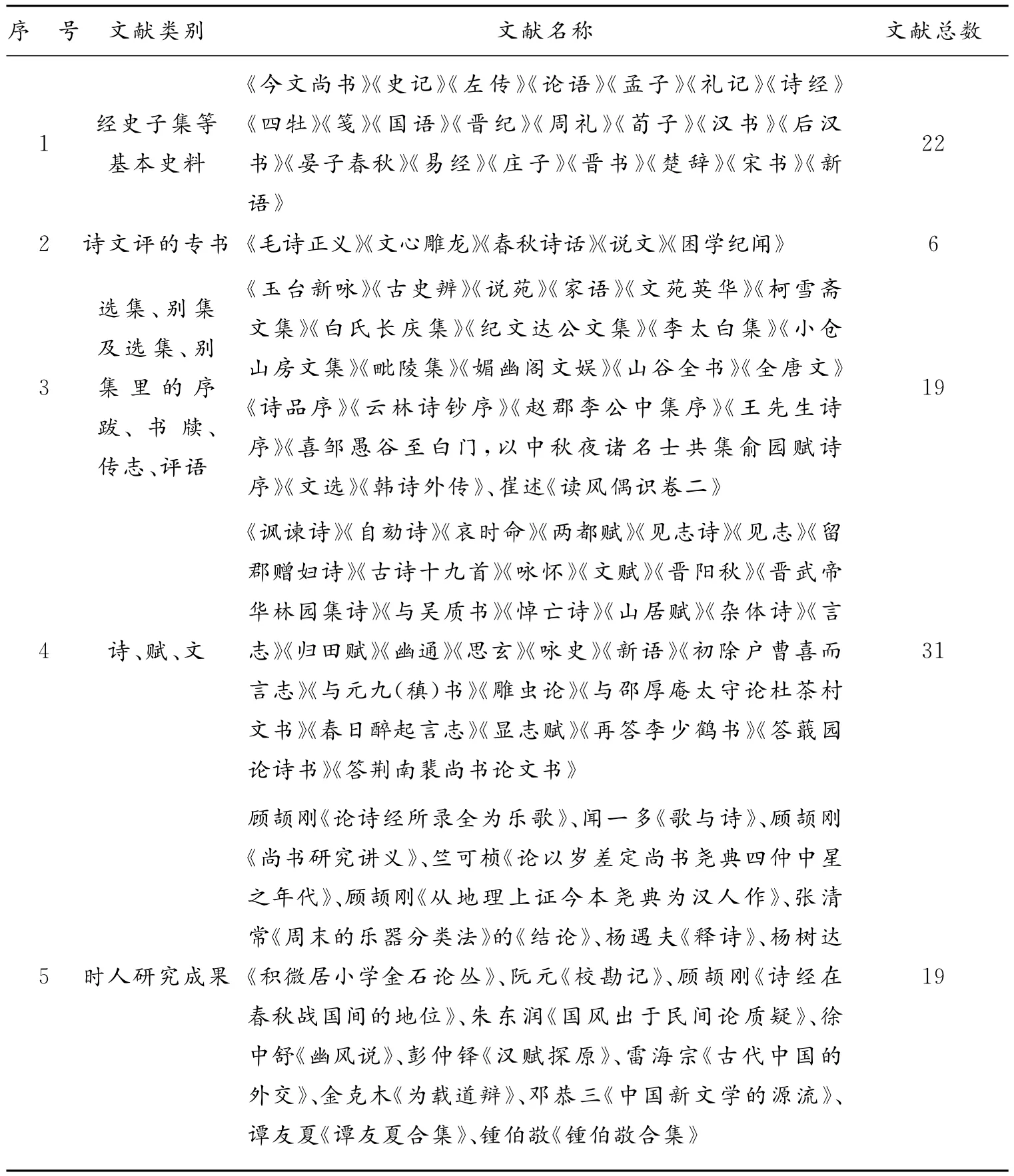

仅以《诗言志》篇为例,对此中文献进行粗略统计。如表1:

表1

朱先生在文章写作中使用材料的博杂是让人惊叹的。这些材料既展示了先生宏阔的眼光和对所关注问题把握的全面性,也使他在进行理论阐述时步步踏实而进,终能以小知大,达到充分的理论深度。

(二)文献统计。这种方法在《诗言志》篇、《比兴》篇中的使用尤其值得注意,《比兴》篇中朱先生对“兴也”在《诗经》中的使用总量及占有比例、《风》《小雅》《大雅》《颂》各部分分布数量、“兴也”在诗中的发兴位置及数量、兴诗中全篇各章复沓的篇数及比例都进行了准确的数据统计。

《毛诗》注明“兴也”的共116篇,占全诗(305篇)38%。《国风》160篇中有兴诗72篇;《小雅》74篇中就有38篇,比较最多;《大雅》31篇中只有4篇;《颂》40篇中只有2篇,比较最少。《毛传》的‘兴也”,通例注在首章次句下,《关雎》篇首章云:“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”“兴也”便在“在河之洲”下。但也有在首句或三句、四句下的。116篇中,发兴于首章次句下的共102篇,于首章首句下的共3篇,于首章三句下的共8篇[4]52。

一目了然的数据列举,在于宏观把握“兴”在《诗经》中的使用频率及使用方式后,更准确地诠释“兴”的意义理应包含“发端”这一重要内容:“兴是发端,只须看一百十六篇兴诗中有一百十三篇都发兴于首章(《有》篇是特例,未计入),就会明白”。“兴”作为“发端”之意使用,在《诗经》中是普遍性存在,朱先生通过统计法发现了这一共性规律。在《左传》所记赋诗、引诗数量及在《诗经》各部分的分布数量、赋诗及引诗使用喻意的数量、《风》《雅》序中明言“美”“刺”的数量及比例等方面,朱先生都进行了详尽统计,这些都为论证问题本身服务。

数据统计法不仅能揭示规律,也是对研究者文献掌握是否全面、所论问题是否偏颇、论证是否充分的检验。《诗言志》篇还有这样的统计:“《诗经》里说到作诗的有十二处”[4]13,“《左传》里说到诗与志的关系的共有三处,襄公二十七年最详”[4]21。朱先生向来严谨,进行这样的数据统计,看起来虽简单直陈数字,但要想做出正确的论断,首先是要将《诗》《左传》作以通读、研究,甚至版本比照,才能不失之阙漏而致文章结论出现问题。由此更见朱先生做学问的扎实根基。

(三)注释解释。注释的使用在如今的学术研究当中是常见的,对很多研究者而言,注释在论文和著作中使用,无非是用来注明所引文献的出处,用以旁证自己的观点,增加论证的说服力甚至是观点的权威性。但朱自清先生的注释、解释也用来补充说明。“献诗言志”部分,在论述“诗言志”的出处问题,在正文中朱自清先生结论认为“‘诗言志’这句话也许从‘诗以言志’那句话来”,这一结论涉及《今文尚书·尧典》《左传·襄公二十七年》两部典籍的时间排序,因这并不是文章要解决的主要问题,但又关乎学术严谨,所以朱先生将他的看法在注释中加以补充说明:“我相信《左传》是‘晚周人做的历史’,但不相信是刘歆等改编的”[4]。《尧典》《左传》的时间也是当时学界探讨的问题,朱先生引用顾颉刚等考证,也是通过正文、注释结合的方式完善了他对“诗言志”出处的论证,言简意明。在论述诗之所用时,朱先生在文章中说,孔子时雅乐已经败坏,“诗”“乐”“礼”已逐渐分开,“除宴享祭祀还用诗为仪式歌,像《仪礼》所记之外,一般只将诗用在言语上。”[4]这里论证的重点在于“诗”“乐”“礼”鼎足三分的形势,但朱先生又在注释中对《仪礼》之所以为“仪式歌”的原因作了说明,他引用两则《论语》中对诗的论述,认为当时这种仪式歌尚有存者,乐工也还有。另有《比兴》篇提到风雅颂的意义到清中叶才渐又有新的解释、“兴象”一词的借用之意、《诗教》篇谈及春秋时以《诗》为隐语、《正变》篇探讨汪婉的“正变”说相关问题等等都用了这一方法。这些注释中涉及的问题在文章中关涉到论证是否充分及推论是否合理,虽需交待,但放正文中颇显枝蔓,详细阐明反而影响论点主次、文章条理,放在注释中加以解释、补充说明就避免了这些问题。

三、谨慎行文,不妄断论

《诗言志辨》中,朱先生谈及自己的看法和认识时,常用一些推测性、不太肯定的话:

“诗”这个字不见于甲骨文、金文,《易经》中也没有。《今文尚书》中只见了两次,就是《尧典》的“诗言志”,还有《金縢》云:“于后(周)公乃为诗以诒(成)王,名之曰《鸱鸮》。”《尧典》晚出,这个字大概是周代才有的。——献诗陈志的事,照上文所引的例子,大概也是周代才有。[4]20

这里为寻“献诗言志”的源起,追溯到“诗”一词直至《尧典》“诗言志”方见,因此推断为“诗”“献诗陈志”出现的时间即《尧典》所在的时间。古代文学研究资料多若繁星,有些因版本差异、古今文字差异、文献流失或以讹传世等原因,在进行解读时很难确保万无一失,这里朱先生用“大概”一词是为推测之意。但紧接着在可把握的材料中,朱先生十分肯定地提出:“《诗经》里也只有三个‘诗’字。”两相对比,可知“大概”一词并非随意而用,而是出于先生对学问的谨慎态度。

《毛传》所谓兴,恐怕有许多是未必切合“作诗人之意”的。[4]58

“主文”疑即指比兴。[4]83

朱子可似乎是第一个人,明白的以

“思无邪为《诗》教。”[4]136

“似乎”“恐怕”“大概”等等词语在朱先生的学术文章里出现的频率是比较高的。这在我们当今时代的学术文章中是极少的现象,然而细细揣摩,其中有些用法并非先生对所得出的结论不能确定,而是持有自己的见解同时对他人的论调极为宽容的态度,有些是得到某些认识后更为谨慎的措辞,有些往往在这些“大概”“似乎”后面作以自己看法的阐述。如判断《毛传》所谓兴恐怕未必切合“作诗人之意”后,朱先生接着进行了详尽的阐发,他对《毛传》“兴诗明言为譬喻”的喻义持保留态度,认为“不能确知”,而“兴句之下接着正句,并不平行,有时可知为譬喻,有时不可确知,而《毛传》都解为譬喻”,认为其实“喻义”难明。前文朱先生已经解释过《毛传》“兴也”的“兴”有发端和譬喻两层面的意思,而《毛传》对譬喻的认识有偏差,当然就表明“兴”未必是合诗之原意的。反观朱先生对这些模糊判断词语的使用,并不是学术水平不高、不自信的代表,而是一个真正的学者对学问的敬畏、自身谦逊美德和谨严治学态度的彰显。

吴组缃在《佩弦先生》一文中回忆他讲课时的情景:“我现在想到朱先生讲书……他讲得大多援引别人的意见,或是详细地叙述一个新作家的思想与风格,他极少说他自己的意见;偶尔说及,也是嗫嗫喏喏的,显得再三斟酌词句,唯恐说溜了一个字,但不上几句,他就好像觉得已经越出了范围,极不妥当,赶忙打住。于是连连用他那叠起的白手帕抹汗珠。”[7]从这段话,我们看到的除了朱先生窘中带憨的表情,还有他朴实敦厚的为人,严谨谦逊的治学态度。《诗言志辨》推测性词语的使用,使我们仿佛又看到了课堂上朱先生的样子,而这些正是先生极高学术品格的映照。

余冠英先生在谈到朱先生的人品与文章时,这样写道:“他性情笃厚,品格高洁处,相处愈久发现愈多。正如他的文章,也需要细读,多读,久读,才能发现那些常言常语中的至情至理,才能发现那些矜慎中的创造性,稳健中的进步性,才能发现那些精练中的生动,平淡中的绚烂。”[8]《诗言志辨》凝结着先生多年心血,是先生治学的代表作,也是古典文学研究的经典之作,值得古典文学研究的学人们反复研习。有后人为朱自清先生作诗评价云:“清淡传香远,文章百代名”[9]。这是恰当的,他为我们留下的精神财富永远值得后辈珍藏。

[1]季镇淮.朱自清先生年谱[M]//郭良夫编.完美的人格——朱自清的治学和为人.北京:清华大学出版社,2002:208.

[2]李广田.朱自清先生的道路[M]//郭良夫编.完美的人格——朱自清的治学和为人.北京:清华大学出版社,2002:150.

[3]邬国平.朱自清与《诗言志辨》:上[J].古典文学知识,2009(1).

[4]朱自清.诗言志辨 经典常谈[M].北京:商务印书馆,2011.

[5]王瑶.念朱自清先生[M]//郭良夫编.完美的人格——朱自清的治学和为人.北京:清华大学出版社,2002:26.

[6]季镇淮.纪念佩弦师逝世三十周年[J].新文学史料,1979(2).

[7]吴组缃.佩弦先生[M]//郭良夫编.完美的人格——朱自清的治学和为人.北京:清华大学出版社,2002:144.

[8]余冠英.悲忆佩玄师[M]//郭良夫编.完美的人格——朱自清的治学和为人.北京:清华大学出版社,2002:89.

[9]王德蓉,曹阳.两首诗里的三代世交情——江泽民缘何两次为纪念朱自清题诗[J].党的文献,2013(1).

Research Methods in Classic Literature from Poetry Expressing Ambitions by Zhu Ziqing

Yu Xiaochuan

(Minzu University of China,Beijing 312000)

Poetry Expressing Ambitions by Zhu Ziqing is one of the very important Chinese literary criticism books.Imagining the big from the small on the topic selection,the author learns widely from others'strong points.Through the approach of document statistics,he explains something by notes to support his viewpoints.All this and his prudent principle are worth learning and studying by researchers.

Poetry Expressing Ambitions;classical literature;research method;literature

I206.6

A

1008-293X(2015)05-0042-05

10.16169/j.issn.1008-293x.s.2015.05.08

(责任编辑 张玲玲)

2015-08-29

于晓川(1981-),女,河北秦皇岛人,中央民族大学中国古代文学专业在读博士,西北民族大学讲师。