明代巡海向巡洋会哨制度的转变

——兼论南海巡洋区划与连界会哨

韩虎泰

(复旦大学 中国历史地理研究所,上海 200433)

明代巡海向巡洋会哨制度的转变

——兼论南海巡洋区划与连界会哨

韩虎泰

(复旦大学 中国历史地理研究所,上海 200433)

明初,东南沿海反明势力盘踞沿海岛屿与明廷对抗。其时恰逢日本国内处于南北分裂之际,致使日本乱民、武人、商贾等逃渡至中国,窃据我国沿海地区,形成一股强大的倭寇势力,与反明势力相互勾连结引,为害甚巨。在此种情形下,朱元璋开始注重海疆防御体系的建设,其中最关紧要的便是巡海制度的实施。至明中后期,随着倭寇日炽,巡海制度开始发生转变,逐渐形成了划有明确巡防区划,进行连界会哨的巡哨制度,使海防体系得到进一步完善。

明代; 巡海制度; 巡洋会哨; 海防体系

明初,张士诚、方国珍、陈友谅等残余势力窃据东南沿海沿岸和岛屿,与明廷对抗。这一时期,日本国内处于南北朝分裂之际,战乱不止,日本乱民、武人、失业游民、商贾等逃亡到中国沿海地区谋生,与方国珍等残余势力相互勾引,剽掠东南沿海地区,为害甚巨。当时明朝“沿海之地,自广东乐会接安南界,五千里抵闽,又三千里抵浙,又两千里抵南直隶,又八千里抵山东,又两千里踰宝坻、卢龙抵辽东,又三千里抵鸭绿江。岛寇倭夷,在在出没,故海防亦重。”[1]2243在这种情形下,朱元璋开始着手海防体系建设,“在沿海地区建立了水陆并防,具有一定层次和纵深的海防防御体系”[2]。其中最重要的一项便是加强海上防御力量。时人称:“倭自海上来,则海上御之耳,请量地远近置卫所,路聚步兵,水具战舰,则倭不得入,入亦不得傅岸。”[1]1223可见明代初期更加重视剿敌于海上的防御措施,而这其中最关紧要的便是巡海制度的建立。明代洪武、永乐间虽经常派遣舟师出海巡倭,但这一时期的巡洋会哨制度并不完善,而且沿海地区没有明确的巡海区划。至正统年间始,沿海地区出现了明确的巡哨区划,逮至嘉靖中后期,沿海各巡哨区开始建立连界会哨制度。至此,明代的巡洋会哨制度发展成熟。

一、明代初期的巡海制度

明代建国伊始便受到倭寇的骚扰。据《明史·张赫传》载:“洪武元年,擢福州卫都指挥副使,进本卫同知,复命署都指挥司事。是时,倭寇出没海岛中,乘间傅岸剽掠,沿海民患苦之。”[1]3832洪武二年东南沿海各省基本遍历倭患,该年正月倭寇“寇山东滨海郡县,掠民男女而去”[3]781;夏四月“倭寇出没海岛中,数侵掠苏州、崇明,杀伤居民,夺财货,沿海之地皆患之。”[3]824同时,浙江温州、永嘉、玉环等地,广东潮惠诸州亦被倭患[4]320。之后整个洪武时期东南沿海时或受到倭寇入侵,总体来看这一时期的倭患主要集中在洪武七年以前和洪武二十二年以后两个时段。面对海氛日涨的情形,明廷于东南沿海各省广置卫所,修造战舰,添置水寨,并于沿海紧要之处配套以墩台烽堠、巡检司等加强纵深防御。此外,开始着手组建巡洋舟师,洪武三年“诏置水军二十四卫,每卫船五十艘,军士三百五十人缮理,遇调则益兵操之,出海巡捕。”[3]1061洪武五年命“浙江、福建濒海九卫造海舟六百六十艘以御倭寇。”[3]1393同年,“诏浙江、福建濒海诸卫改造多橹快船以备倭寇。”[3]1398在建造战舰的同时命沿海卫所官兵出海巡捕倭寇,洪武二年由于浙直沿海屡受倭寇侵扰,故太仓卫指挥佥事翁德“率官军出海捕之,遂败其众,获倭寇九十二人,得其兵器、海艘。”[3]824前揭洪武二年“遇调则益兵操之,出海巡捕”,这一时期出海捕倭可以视为明代实施海上防御,御敌于海洋的实战案例,但此时的出海巡剿并非制度性安排,只是形势发展的临时差遣。直至洪武六年,德庆侯廖永忠上言曰:

臣闻御寇莫先于振威武,威武莫先于利器,用今陛下神圣文武,定四海之乱,君主万国,民庶安乐,臻于天平。而北虏遗孽远遁万里之外,独东南倭夷负其鸟兽之性,时出剽窃,以扰濒海之民。陛下命造海舟翦捕此寇,以奠生民,德至盛也。然臣窃观倭夷,鼠伏海岛,因风之便,以肆侵掠。其来如奔狼,其去若惊鸟,来或莫知,去不易捕。臣请令广洋、江阴、横海水军四卫添造多橹快舡,命将领之。无事则沿海巡徼以备不虞,若倭夷之来则大船薄之,快船逐之,彼欲战不能敌,欲退不可走,庶乎可以剿捕也。[3]1423

由上引文可见,廖永忠对倭寇的狡黠奸猾,游移不定,动作迅速的行动特点可谓有着深刻的认识。针对于此,他建议朝廷首先在浙直沿海地区派舟师进行日常的巡海和剿捕,结合倭寇的行动特征,其来时以大船抗薄,逃逸时则辅以小而轻的多橹快船驱逐。这次建言可视为明代海防中巡海制度的真正开始。同年三月“诏以广洋卫指挥使于显为总兵官,横海卫指挥使朱寿为副总兵出海巡倭。”[3]1455洪武七年,“诏以靖海侯吴祯为总兵官,都督佥事于显为副总兵官,领江阴、广洋、横海水军四卫舟师出海巡捕海寇。在京各卫及太仓、杭州、温、台、明、福、漳、泉、潮州沿海诸卫官军悉听节制”[3]1546,自是“每春以舟师出海,分路防倭,迄秋乃还。”[1]2243在巡海体系的职官架构上,以总兵统领,统一指挥,以副总兵配合协调,以沿海各卫所官军作为巡防主体,根据倭寇活动的季节特点,春则出海,秋则还师,进行有秩序的海上巡捕。至此,明代的巡海制度得以初步形成。除浙直沿海外,辽东、山东、福建沿海地区的巡海情况亦十分普遍,如“山东都指挥使司言,每岁春发舟师出海巡倭,今宜及时发遣。”[3]2212洪武三年,福建都司都指挥张赫“率舟师巡海上,遇倭寇追及于琉球大洋中,杀戮甚众,获其弓刀以还。”[3]3042此外,洪武二十三年,“诏滨海卫所每百户置船二艘巡逻海上盗贼,巡检司亦如之”[3]3007,作为明代基层社会防御力量的巡检司也加入到出海巡哨的行列。

至永乐时期,沿承洪武旧制,多次派遣将领率水军出海巡捕。此外,洪武、永乐时期沿海水军亦常在都司、卫所军官的统领下分班更番巡视驻地附近洋面。如《筹海图编》载:“国初,沿海每卫各造大青及风尖、八桨船一百只出海,指挥统领官军更番出洋哨守,海门诸岛皆有烽墩可为停泊。”[4]763崇祯《廉州府志》载:洪武间,廉州永安、钦州二所“每所各官一员督官军船三艘,旗军船三艘,旗军三百名,各分上下班出海巡哨,以防倭寇。”[5]总体来看,洪武、永乐时期,各省巡海的任务主要由在京各卫水军及沿海各省卫所的水军承担,辅之以各府县巡检司弓兵。就巡海范围来看,这一时期各出海舟师巡海范围较为广阔,或跨两省或跨数省,如前引吴祯、于显出海巡捕海寇节制太仓、杭州、温、台、明、福、漳、泉、潮州等数省水军。洪武二十六年,“福建镇海卫千户黎旻等伏诛,时旻帅舟师四百巡海至潮州南澳,猝与贼遇,未及战,旻与百户毛荣引众遁。百户韩观帅部下四十余人力战皆死。事闻,上命录观等功,旻等以军法伏诛。”[3]3311-3312显然,其时黎旻巡海跨兼闽粤两省。从巡海时间来看,亦有所规定,“每春以舟师出海,分路防倭,迄秋乃还”,沿海各省卫所出巡时间多是如此,但中央派遣将领充总兵官出海巡捕时,其时间多不固定,如永乐六年朱棣先后派出六支海军是十二月出海,永乐九年丰城侯李彬为总兵官出海巡倭则是在正月,十二月则命其所通捕倭军士休息[6]。事毕,总兵官回朝复命,所领军士回驻原卫所。可见这一时期中央选派军士巡海属临事而发,且总兵官一职尚属差遣征伐,还未成为镇守地方的常驻官。

南海沿岸的巡海,自明初便以有之。洪武时期广东沿海的巡哨由沿海各卫所负责,如洪武十六年“海南卫巡捕海上,获阇婆等国人吴源等十四人送至京师,诏释而遣之。”[3]2413洪武二十八年“命广东都指挥同知花茂讨捕海寇,时广东都指挥使司言:潮州吉头澳有贼船九艘泊岸,约五百余人,劫掠南栅等村。上以广东濒海州县常被寇害,由守御官军巡逻不严所致,于是诏都司以兵操海舟五十艘往来巡捕,令茂总之。”[3]3444至永乐初年,设立广东巡海副总兵,负责整个明代南海沿岸地区的巡哨事务。

若是将洪武、永乐时期的巡海制度置于整个明代巡洋会哨发展演变的历程中来看,这一时期已经具备了巡洋会哨制度的雏形,但此一时期仅仅停留在沿海巡捕的阶段,沿海各卫所军没有明确的汛地划分,亦不见各区舟师连界会哨的记载,较为完善的巡洋会哨制度尚未形成。

二、巡洋区划与连界会哨制度的确立:以南海为个案

(一)明代中期巡洋会哨制度的形成

明代洪武、永乐时期,由于沿海倭寇与海盗猖獗而进行了几次规模较大的巡海,并加强了海防建设,至洪、宣间沿海较为安定,无大寇患,《明史·兵志》称:是后“海上无大侵犯,朝廷阅数岁令一大臣巡警而已。”[1]2244然而,耽于洪宣之际的海氛无虞,正统初海防逐渐废弛,军伍役占、隐匿等现象十分严重,而此一时期倭寇屡犯浙江、福建沿海,官军在抗倭中屡次失利。如正统七年五月倭陷浙江大嵩,六月命“户部侍郎焦宏往浙江整饬备倭”[7]1884,随后又命焦宏兼苏松、福建沿海备倭[7]1899。

在浙江,明廷从焦宏请,自“乍浦至昌国后千户所一十九处,令署都指挥佥事金玉领之;自键跳至蒲门千户所一十七处,令署都指挥佥事萧华领之;其昌国卫当南北之中,令总督备倭都指挥使李信居中驻扎,往来提督。”[7]2045浙江将沿海卫所划分为不同区域,以都指挥佥事负责,并由总督备倭官居中调度,协调各方防御力量。福建地区则将沿海巡防分为南北两大防区,沿海各卫所分隶,协助五水寨巡哨近海,亦由总督备倭提督调遣。如正统八年六月,焦宏奏:“福建备倭都指挥佥事贾忠、刘海宜令分管地方。自福宁至莆喜八卫所属忠,自崇武至玄钟十卫所属海,其总督备倭署都指挥佥事王胜则令居中,往来提督。”[7]2142由此可见,此一时期在浙闽沿海地区不仅建立了明确的分防区划,而且层次严密,责任分工至为清晰。

此外,这期间,旨在加强区域间协调合作的连界会哨开始出现,并亦粗具规模。《筹海图编》载:

广、福、浙三省,大海相连,画地有限。若分界以守,则孤围受敌,势弱而危。……入番罪犯,多系广、福、浙三省之人,通伙流劫。南风汛,则勾引倭船由广东而上,达于漳泉,蔓延于兴褔;北风汛,则勾引倭船由浙江而下,达于福、宁,蔓延于兴、泉。四方无奈又从而接济之,向导之。若欲调兵剿捕,攻东则窜西,攻南则遁北。急则潜移外境,不能以穷追;缓则旋复合船,有难于卒殄。……故福建捕之而广浙不捕,不可也;广浙捕之而福建不捕,亦不可也。必严令各官于连界处会哨。如在福建者下则哨至大城千户所,与广东之兵船会;上则哨至松门千户所,与浙江之兵船会。在浙江者,下则哨至流江等处,与烽火之兵船会;在广东者,上则哨至南澳等处,与铜山之兵船会。[4]775-776

从引文可见,由于军事防御在各省之间界限过于明确,“画地有限”,“分界以守”不能互通生气,协调配合,导致“孤危受敌”、“不能穷追”、“难以卒殄”。倭寇、海贼利用明代军防这一制度上信息闭塞与地域上防区限制的弱点,资以季风特点,窜匿攻掠于各省之间,使得各省海防力量疲于奔命,顾此失彼。鉴于此,明代中期,开始考虑实行各省之间连界会哨,以达配合之效。

除上述诸省之间,正统时期,浙闽沿海诸水寨以及水寨内部各汛地之间亦皆实行连界会哨。如浙江,由南而北:镇下门水寨南会福建烽火门、流江,北会江口港;江口水寨北会飞云水寨于瑞安、凤凰等处;飞云水寨北会黄华;黄花水寨北会白岩塘;白岩塘水寨北会松门、楚门[8]348。福建由南而哨北,则铜山会之浯嶼,浯嶼会之日南,日南会之小埕,小埕会之烽火[4]777。东南沿海诸省内部巡洋区划严密,层次分明,责任分工明确,会哨界线布置得当,各巡哨区域之间形成相互配合、互通生气、联合制敌的防御体系。以下笔者以南海*按,这里所指的“南海”范围在明代为广东行省所辖潮、惠、广、肇、高、雷、廉、琼八府沿海之地,今则属广东、广西、海南三省沿海地域。为个案,来具体论述明代在区域海防中的巡洋区划与连界会哨制度。

(二) 南海巡洋区划与连界会哨

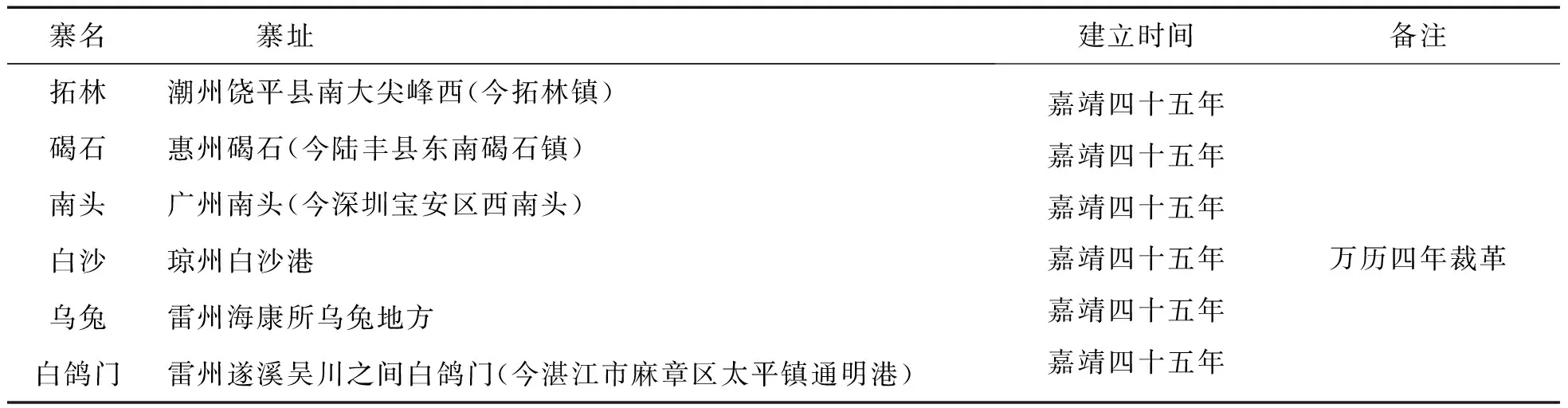

1.南海沿海水寨的设立与信地的划分

嘉靖末年,由于“倭夷窃发,连动闽浙,而潮惠奸民乘时遘爨,外勾岛孽,内结山巢,恣其凶虐,屠城铲邑。沿海郡县,殆人人机上矣。各该卫士水军,鱼鳞杂遝,曾不能一矢相加,而材官世胄皆俸头幸免,虽有郡县额籍壮丁,而反为贼用。故节该历任军门吴桂芳等议设六水寨。”[9]1因此,嘉靖四十五年吴桂芳上《请设沿海水寨疏》,提出了六水寨设立的具体地点:

照的广东八府滨海,而省城适居东、西洋之中。其在东洋称最扼塞者,极东曰拓林,与福建玄钟接壤,正广东迤东门户。稍西曰碣石,额设卫治存焉。近省曰南头,即额设东莞所治,先年设置备倭都司于此。此三者广东迤东海洋之要区也。西洋之称扼塞者,极西南曰琼州,四面皆海,奸宄易于出没,府治之白沙港,后所地方,可以设寨。极西曰钦廉,接址交南,珠池在焉,惟海康所乌兔地方,最为扼塞。其中路遂溪、吴川之间曰白鸽门者,则海艘咽喉之地。此三者广东省迤西海洋之要区也,以上处皆应立水寨。[10]

明廷很快批复实施此议,六水寨之设立,在地域上皆选取沿海“扼塞”,堪当门户之要地,不仅皆为海防军事要塞,而且在沿海交通上亦是咽喉之所。现据上引文所述将六水寨列表如下:

表1 南海水寨

乌兔寨因地理位置所限,万历四年被裁革,同时增添北津水寨。时任两广总督凌云翼在《酌时宜定职掌以便责成以重海防疏》中说:

惟阳电一带为倭夷、海寇出没之冲。先年属白鸽门寨信地,缘兵寡地阔,管顾不周,今年双鱼、神电连致失陷,虽经前督臣以抚民设寨把守,乃一时权宜之计,未为万全。如将西路巡海参将改为海防,于此增设一水寨,名曰北津。……查得乌兔一寨,僻在海角,虽近珠池,自有官军防守,如听雷廉参将委协总一员,带领兵船十只,移扎海康所更番驻守,自无他虑,将乌兔寨裁革,计得官兵一千五十四员名,就移阳电参将之用。[9]1233-1235

由上文可见,明廷在水寨的设置上采取以适应海防策应主,为灵活变通的制度,故而随着乌兔寨海防地位的下降,且因有协总堪可应对,故而将其裁革,以其所得官兵,移驻补充阳电参将所辖海域。此外,万历以后,随着南海海防形势的变化,又相继设立莲头、限门、海朗、双鱼四水寨。莲头水寨在电白县南,隆庆六年平倭建。限门水寨为万历二十九年因倭警,于吴川县南五里设置,之后撤北津右司,并力莲头、限门二寨[11]。又《天下郡国利病书》中收入冒起宗《阳电山海信防图说》一文中提到:“阳电地方……设有海朗、双鱼、限门、莲头四水寨,扎船分守扼要哨防,此则海防之大略也。”[12]然而,海朗、双鱼二水寨设置时间不详,对此道光《广东通志》载:“万历初,设立北津寨为重地,……二十八年以后,复画界为守,以海朗寨官兵分守汛海……双鱼寨官兵分守汛海。”[13]似乎海朗、双鱼二所设置在万历二十八年左右,由于笔者能力所限,只能姑且从之。

综上所述,嘉靖四十五年广东初设六水寨,后又相继裁革一水寨,增设四水寨,最多时共有水寨九处。

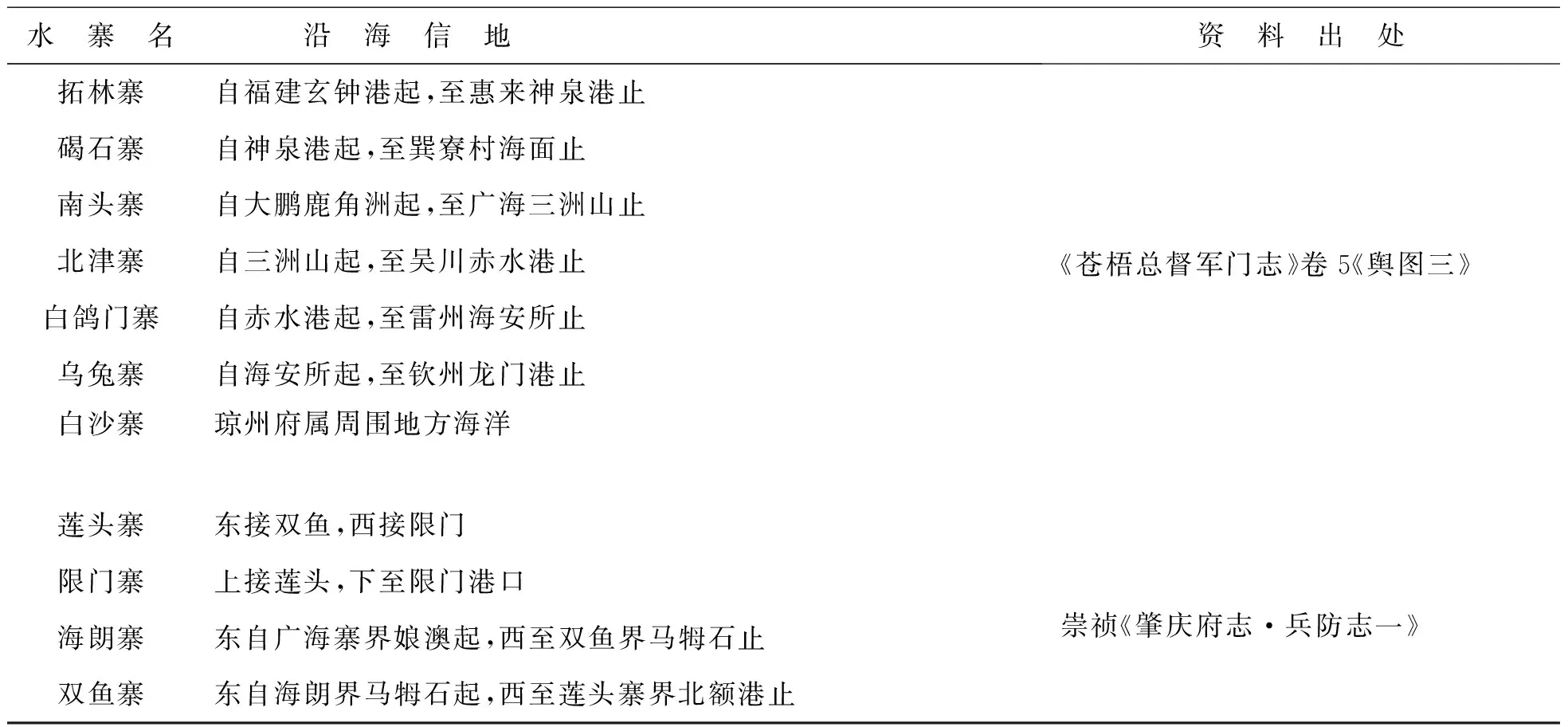

明代沿海各省为防倭寇,均设有水寨,为明确责任,方便巡洋会哨,各水寨都有明确的信地。《苍梧总督军门志》详细记载了初设六水寨及北津寨之防守信地,而后设四水寨信地则见于崇祯《肇庆府志》。据此,兹列表如下(见表2):

表2 南海水寨信地

拓林水寨原设于内港,后改于牛田洋,万历三年增设南澳副总兵,拓林寨属之。拓林兵船仍于拓林澳住泊,分哨长沙尾、马耳、河渡、海门等处。

碣石寨信地多礁石,泊船不利,改驻扎甲子港;南头寨分哨鸢公澳、东山、官富、柳渡等处。

北津寨分哨上川、下川、海陵、莲头、放鸡等处。

白鸽寨分哨广州澳、硇洲等处,已裁革之原乌兔寨信地委白鸽门寨代为巡哨,白鸽门寨派哨官一员领兵船十只驻扎海康港防守,由于自海康至龙门港,海洋辽远疏阔,分北津寨兵船十只,设协总一员统领,驻扎龙门港,又分哨官一员领船十只泊于冠头岭、乾体港交互哨逻乌兔等处。

白沙寨分哨乌泥、博鳌、石矍、英潮、三亚等处。

2.南海沿海水寨的连界会哨

《苍梧总督军门志·六寨会哨法》中提到:南海沿岸各水寨分定正、游二兵,分番哨捕,更为出入,以均劳逸,每月守把官率领兵船会哨于界上险要,取具该地方卫所、巡司结报。以此作为会哨完成之证明。所谓连界会哨,除了各水寨之间连界之外,一水寨内部亦分若干哨区,于哨区连界处会哨。以下是各水寨连界会哨之具体内容:

拓林寨:该寨兵船住扎本寨。东与福建玄钟兵船会哨,取玄钟所结报。仍分二官哨,一住扎马耳,哨至河渡门;一住河渡门,哨至海门。西至神泉,与碣石兵船会哨,取神泉巡司结报。

碣石寨:该寨兵船住扎甲子港。东至神泉,与拓林兵船会哨,取神泉巡司结报。仍分一官哨,冬、春泊田尾洋,夏、秋泊白沙湖,哨逻长沙一带。西至大星山,与南头兵船会哨,取大鹏所结报。

南头寨:该寨兵船住扎屯门。分二官哨,一出佛堂门,东至大鹏,停泊大星,与碣石兵船会哨,取平海所结报;一出白狼、横琴、三竈,西至大金,与北津兵船会哨,取广海卫结报。

北津寨:该寨兵船住扎海陵、戙船澳。分二官哨,一至三洲、上下川,哨逻大金、铜鼓,东与南头兵船会哨,取广海卫结报;一至放鸡、连头,西与白鸽门兵船会哨,取吴川所结报。

白鸽门寨:该寨兵船住扎沙头洋。分二官哨,一至赤水,西与北津兵船会哨,取吴川所结报;一至海康,哨逻围洲一带,与新移泊守龙门、乾体港兵船会哨,去凌禄巡司结报即回,不许在彼住泊。

白沙寨:该寨兵船正兵二官哨,住泊白沙港。一自东而下,哨逻文昌、清澜、会同。至乐会县博鳌港与三亚兵船会哨,取乐会县结报;一自西而下,哨逻澄迈、临高、儋州,至昌化英潮港与三亚兵船会哨,取昌化县结报。又游兵二官哨,住泊三亚港,一自东而上,哨逻陵水、万州,至乐会县博鳌港与白沙兵船会,哨取乐会县结报;一自西而上,哨逻感恩县鱼鳞洲、昌化县英潮港,与白沙兵船会哨,取昌化县结报。[9]380-384

另据《洋防辑要》,北津水寨内部划出的哨区较多,具体为:左司左哨,每月东与广海游兵会于海朗,西与左司右哨会于马牳石;左司右哨,每月东与左司左哨会于马牳石,西与右司左哨会于筶杯山;右司左哨,每月东与左司右哨会于筶杯山,西与右司右哨会于莲头角;右司右哨,每月东与右司左哨会于莲头角,西与白鸽门寨兵船会于暗镜山[8]1050-1051。后来,海朗、莲头、双鱼、限门四水寨设立之后,由于其巡防地域与北津水寨发生重合,故北津水寨的巡哨基本为四水寨所代替。

作为明代海上的第一道防线,水寨起着首当其冲的重要作用。而在广东沿海,水寨的设立及其信地的划分与连界会哨的确立,是巡洋会哨制度成熟的重要标志。水寨与水寨之间,水寨内部各哨区之间连界会哨的加强,不仅细化了海防责任,而且加强了海上防守区域之间的协作与互动。

在海防军事理论中时常强调防御的纵深与多层次性,水寨防守体系作为海上防线,一旦被突破,则会迅速波及内地。因此加强海上与陆地之间的联络便显得尤为重要。如《苍梧总督军门志·水寨事例》中说:

凡营寨水陆官兵相为犄角,每遇海上贼警,各该参备即督率该营总哨,趋赴海滨紧要之处,查照信地,与同该水寨军兵内外协应,以助声势,仍行各乡澳保甲人等及各巡司,严加隄备,俟贼登岸,即并力擒勦,如哨兵不用命,听把总径自处置。[9]380-384

海上水寨军兵巡哨御敌,必须配以陆上镇守的营兵以及巡检司弓兵等,才能发挥其最大的功效。如若不然,则势必被贼劫掠。《明神宗实录》载:“先是,贼曾一本犯潮州,瀚等拥官兵,行二十日始至。贼从碣石卫莺州夜遁去,复犯雷州,与瀚等遇,伪以众降,瀚等堕计,焚戮舡兵殆尽,朱相自碣石来,与贼冲战,沉其舡;再战,再胜之。瀚等不为应,李茂才、李节、林清先溃,瀚等望风而奔,相亦退走,贼遂横行海澳中。”[14]由于惠潮参将魏宗瀚等人不相策应,导致原本将要战胜敌人的碣石寨总朱相因无法得到策应而终于失败的局面。由此可以看出,海、陆武力相互策应的重要性。

综上所述,明代嘉靖末期以来,通过建立水寨,划分详尽的巡哨信地,建立连界会哨,使得南海地区由之前简单的巡海制度迅速地转向体系完善、指挥严整的巡洋会哨制度,如此不仅使明代南海地区的海疆防御体系更加完善,更强化了海防军队在具体战略实践中的机动性,对加强海防起到的积极作用自然不言而喻。

三、明代巡洋会哨制度对我国现代海防战略的启示

中国是一个海洋大国,拥有18 000千米漫长而曲折的海岸线及300多万平方千米辽阔的海洋国土。然而自古以来,我国的统治者并未充分认识海洋对国家的重要性,长久的闭关锁国,遑论海权观念和在官方视域下对海洋国土的开发与保护。长期以来,国人对海洋的态度更大程度上是神秘、畏惧与被动。即使郑和下西洋亦未能使中国封建统治者打开视野,放眼全球。时至今日,我国仍然未能摆脱陆强海弱的传统格局,台海危机仍然存在,南海争端尚未解决。

在新形势下,海洋成为国家的安全线,能源安全、经济安全,新技术在军事上的应用,赋予了海洋安全、海洋战略新的内容。海洋争夺的重点转向了立体海洋。现代海洋屯兵的多维化,海岸带、岛屿和海湾屯驻岸防兵,海面屯驻舰艇部队,水体下层屯驻潜艇部队,海底建立导弹基地,成为未来海军部署的基本格局。战略核力量的主要实力从陆地转移到海洋,以导弹核潜艇和反潜兵器为主力,可以在全球不同海域部署。海洋作战不再是海军单军种的海面战斗,而是涵盖海洋上空、海岛、水下、海底多维空间的战斗,兼有陆战、海战、空战的综合性特征[15]。因此被时代赋予新的内涵和外延的现代海防,其地位再一次凸显,成为影响国家安全和发展的重要战略方向。而作为统筹海防全局的海防战略则成为把握海防战略主动权的制高点。新形势下,构建海防战略是为了解决国家崛起所带来的一系列海防困境和以化解海上利益拓展与传统海防能力不足之间的矛盾为逻辑起点[16],其中海防力量的建设和战略手段的运用是构建海防战略的核心要素。

然而,在高、精、尖且立体纵深的现代海防概念下,人们往往会忽视对海防历史经验的借鉴和发挥。笔者以为,虽然随着现代军事技术的迅猛发展,冷兵器时代的战争手段已然不能适应于现代海防,但海防历史的实战经验和在海防实战中总结出的海防思想对于我们当下的海防战略部署仍然有其现实意义和启示作用。从笔者对明代巡洋会哨制度的梳理和研究来看,以下几点对我国现今海防仍具启示意义:首先,海防建设与部署需要制度保证。明代不论初期的巡海还是后期的巡洋会哨,都制定了严密的制度规则,责任分工十分明确,各卫所和水寨巡防区划清晰,从出巡时间、路线、巡防范围到交换结报等都有明确的规定。这便保证了巡洋会哨的时效性,取得了较好的海防效果;其次,海防需要敏锐的战略眼光。郑若曾提出“哨远洋、御近海,固海岸,严城守”[4]155的海防战略,旨在实施纵深防御、多层次防御的海防战略。明代的巡海与巡洋会哨制度正是这一战略具体实施的典型案例。正是在这一具有前瞻性海防战略的指导下,明代初期在巡海中有效地延缓了倭寇的迅速泛滥。明中后期,倭患大炽,巡洋会哨制度的实施在防御倭寇、海贼的过程中取得了明显的效果;再次,海防部署需要根据军事形势的变化,适时地灵活调整,以达策应之效。文中所举南海海防中乌兔水寨的兴废即是显例;最后,海防政策的实施需要具有连续性。明代巡海与巡洋会哨制度在实施的初期都取得了良好的效果。然而,随着国力的衰退、军队官僚腐败的滋生,军官对兵员的盘剥、役占、隐匿,军饷供应不足等腐败现象丛生,最终导致明代海防力量趋于衰败,海上巡哨在明末渐趋消失,水寨内迁,御敌于海洋逐渐转入近岸防守。这一切都是因制度的腐败而导致政策失去其连续性的必然结果。

[1] 张廷玉.明史 [M].北京:中华书局,1974.

[2] 杨金森,范忠义.中国海防史[M].北京:海洋出版社,2005:101.

[3] 明太祖实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1962.

[4] 郑若曾.筹海图编[M].北京:中华书局,2007.

[5] 崇祯廉州府志[M].广州:岭南美术出版社,2007:191.

[6] 明太宗实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1962:1434.

[7] 明英宗实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1962.

[8] 严如熤.洋防辑要[M].北京:中华书局,2007.

[9] 应槚,刘尧诲.苍梧总督军门志[M].台北:学生书局,1970.

[10] 明经世文编[C].北京:中华书局,1962:3672.

[11] 万历高州府志[M]. 北京:书目文献出版社,1991:13.

[12] 顾炎武.天下郡国利病书[M].上海:上海书店,1985:10.

[13] 阮元.道光广东通志[M].上海:上海古籍出版社,2007:2384.

[14] 明神宗实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1962:1112.

[15] 杨国桢.瀛海方程——中国海洋发展理论和历史文化[M].北京:海洋出版社,2008:5.

[16] 刘昌龙,张晓林.新形势下我国亟待构建海防战略[J].太平洋学报,2012(5):80.

[责任编辑:张文光]

Transformation from Coastal Guard to Cruise and Post Inspection System in the Ming Dynasty: Along with Regional Division and Post Inspection of Neighboring Areas in the South China Sea

HAN Hu-tai

(Center for Historical Geographical Studies, Fudan University, Shanghai 200433, China)

In the early Ming Dynasty, the anti-Ming forces along the southeast coast occupied the coastal islands and fought against the Ming court. During that period Japan was undergoing a domestic south-north divide, which made Japanese mobs, military soldiers and merchants and so on flee into China. They occupied China’s coastal areas, and formed a powerful group of Japanese pirates, who were in league with the anti-Ming forces and did great harm. In this case, Zhu Yuanzhang began to pay attention to the construction of coastline defense system, most critically the implementation of ocean cruise system. Till the middle and late Ming Dynasty, the coastal guard system, with Japanese pirates becoming increasingly rampant, started to change, gradually forming the post cruise system with the clear regional division and meeting of neighboring posts, which further perfected the coastal defense system.

Ming dynasty; coastal guard system; cruise and post inspection; coastal defense system

2015-06-01

国家社会科学基金重大攻关项目(12&ZD144)

韩虎泰(1986-),男,甘肃平凉人,复旦大学中国历史地理研究所2014级博士研究生,主要从事历史政区与海疆地理研究。

K928

A

1004-1710(2015)05-0023-07

——明代嘉靖大倭寇的形象》