社会生态学理论观照下体力活动促进研究的历史、现在与未来

胡国鹏 冯魏 郭宇刚 张蕾 谌晓安 孟庆光 陈洪淼

摘要:通过文献法、逻辑分析及推理法、历史脉络法等分析社会生态学在体力活动促进研究中的历史、现状及未来研究方向,并针对当前阳光体力活动、全民健身及建成环境研究的社会生态学问题进行分析。研究认为,建成环境是社会生态学下体力活动促进的物质保证,而阳光体力活动、全民健身等是社会生态学在体力活动促进中的文化保证。建成环境的多学科多部门协作、全民健身及阳光体育的健身文化建设、体力活动促进的社会生态学理论的本土化研究等仍然是现在及未来的研究热点。

关键词:社会生态学;体力活动;健康促进

Abstract: Through using the research methods of literature review, logical analysis, reasoning method, historical context method, this paper analyzes the history, current situation and future research direction of social ecology in physical activity promotion study, as well as social ecology issue in the light of current sunshine physical activity, national fitness and built environment. The results show that the built environment is the material guarantee of physical activity promotion in social ecology, while sunshine physical activity, fitness and so on are the cultural guarantee of physical activity promotion in social ecology. Multi-disciplinary and multi-sectoral collaboration, the fitness culture construction of national fitness and sunshine sports, the localization research of social ecology theory in physical activity promotion in built environment are still the focus of future research.

Key words: social ecology; physical activity; health promotion

当人类在享受高科技所带来的生活、工作便利的同时,对身体活动的剥夺也在悄然进行。工作中高度的机械化不断把人类从繁重的体力活动中解脱出来,高度发达的交通网络及现代化的交通工具使人类最原始的体力活动方式——走,也变得极其困难。社会现代化的标志之一是人类劳动逐渐被机械所替代,信息化时代的到来也促进了人类工作效率的提高、体力活动的减少,社会的现代化发展所致的体力活动减少似乎是社会发展的必然命题。从进化论来讲,环境影响并制约着生物的进化,当前生态环境所致的体力活动的减少是否也符合进化论的特点?当健康问题成为21世纪全球所共同面对的公共问题时,以欧美发达国家为代表,因社会技术发展所带来的体力活动减少所致的健康风险不断增加;因此,从生态学阐述人类环境与行为问题已经成为当前健康领域的研究热点。本研究尝试从社会生态学历史研究、现实焦点、存在问题等几个方面进行分析,为当前体力活动促进提供参考。

1 社会生态学的历史发展

生态学通常指的是生物和环境之间的关系,而社会生态学源于人与环境的相互交流,更强调人和环境之间的关系。社会生态学(Social Ecology)研究最早起源于西方社会20世纪60年代在分析环境问题时所产生的交叉学科,它涉及到哲学、生态学、社会学、经济学、法学等。社会生态学将生态危机的根源定位在人统治人的关系上。社会生态学认为人类作为一个漫长的自然进化的产物应归入自然,向一种生态社会——非等级社会制度与感知的组合发展。社会生态学作为一门涉及领域广泛的新兴学科,从不同的研究视角出发,常常把它纳人不同的学科领域。如归入哲学,产生“迄今为止得到最广泛发展的生态哲学”;有人把它归人社会学,认为“社会生态学是社会学的一个分支”。尽管目前学术界对社会生态学的意义、研究对象和内容的认识不尽一致,但大多数社会生态学家是在“人-社会-自然”层面上探讨当代环境问题。

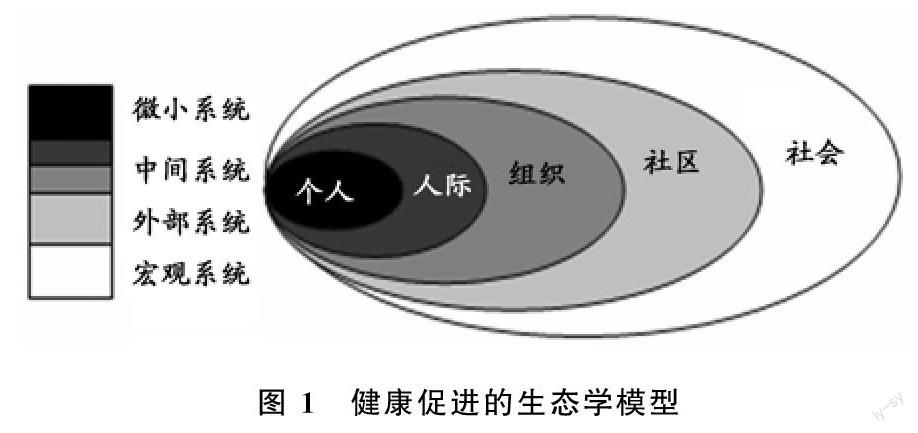

Brongenbrenner是美国著名的心理学家,它最早开启了社会生态学系统在心理学研究领域中的应用。Brongenbrenner最早把影响行为的生态学模型分为4个层次:微小系统、中间系统、外部系统和宏观系统。微小系统是个体直接接触面对的系统,个体身在其中受其生活方式、行为角色、人际关系的直接影响,如家庭、社区、协会组织等,微小系统对个人行为的影响强度在某种情况下可能最大。而中间系统是指所处2个或2个微小系统之间的相互作用与联系,中间系统的交互作用将影响个体的行为,如不同组织、家庭之间的联系,通过交流使微小系统相互影响,进而影响个体行为。而外部系统是指发生在多个环境中的联合作用。宏观系统(Macrosystem)是指个体成长所处的整个社会环境及其意识形态背景,是存在于微系统、中系统和外系统之中的文化、亚文化和社会环境等,并直接或间接地影响着个体经验的获得、角色的习得和知识的吸收[1]。在不同的环境下,人的行为会因为场所的不同而有所不同,环境会在一定程度上与人的行为相互作用。行为生态学模型的一般观点认为环境在一定范围内限制人的行为,它可以通过促进和满足某些行为而限制另外一些行为。当限制环境涌现时,往往会制约某些行为,如健身机会的缺失往往会阻止具有很好促动力和认知储备的人去从事健康的生活方式。个体在不同的系统环境包裹之下,其行为模式直接受到其外部各层次系统环境的影响甚至对行为动作起到决定性作用,在不同系统环境相互影响中,影响力越强的系统可能对个体行为决策的影响也越大。一些学者根据课题实际的需要,把上述环境更加具体化为个人、人际、组织、社区和社会等具体环境,生态学模型如图1所示[2]。

社会生态系统理论(society ecosystems theory)在社会学、社会工作学界内又往往被简称为生态系统理论(ecosystems theory),它是用以考察人类行为与社会环境交互关系的理论。该理论把人类成长生存于其中的社会环境(如家庭、机构、团体、社区等)看作是一种社会性的生态系统,强调生态环境(人的生存系统)对于分析和理解人类行为的重要性,注重人与环境间各系统的相互作用及其对人类行为的重大影响,是社会工作的重要基础理论之一。社会生态学理论还是系统理论的分支,它注重把人放在环境系统中加以考察,注意描述人的生态系统如何同人相互作用并影响人的行为,揭示了家庭、社会系统对于个人成长的重要影响[3]。Charles是现代社会生态学的先驱,其理论成果是将生态系统论应用到社会工作中去,把人的社会行为放到不同的环境中加以考察,这为探索人类健康行为开辟了新的思路。也就在同期,Sallis把生态学系统论应用在健康行为的干预中,提出了健康行为和健康教育的生态学模型。最早应用社会生态学理论的研究领域是公共卫生领域的健康促进策略研究,该领域较早建立生态学模型干预体力活动、戒烟及酗酒等,此类行为干预方式逐步兴盛。

2社会生态学与体力活动促进的现在研究

2.1体力活动的社会生态学基础

当健康问题成为21世纪全球所共同面对的公共问题时,以欧美发达国家因社会技术的发展所带来的体力活动减少所致的健康风险不断增加。当人类在享受高科技所带来的生活、工作便利的同时,对身体活动的剥夺也在悄然进行。正是在这种社会背景下,一些社会学家在审视着社会发展所带来的社会红利背后所潜藏的危机。社会生态学正是将生态危机的根源坚决地定位在人统治人的关系上,而对自然的统治是社会中人统治人的产物。基于这种理论思源,这些学者把人类体力活动下降的危机定位在人和生态环境相互作用上。大多“现代”人类行为的形成是在5万年前,特别是在1万年前的新石器革命时期。DNA的研究表明,在过去的4万年中,决定人体的基本解剖和生理特征的那部分基因基本没有变化。与此同时,文化演变的速度非常快,远远超过遗传的进化,这种进化差异导致了人类现在的生活方式(以久坐为主)和进行最初基因组选择时的生活方式(以活动为主)之间的差距持续增大[ ,4]。

在过去的研究中,体力活动对人体健康的贡献已经得到充分的论证,但是,通过不同教育途径或者心理干预来促进体力活动,其干预效果并不显著;因此,过去过分强调社会心理和教育对体力活动促进的作用,现今正饱受批评。Marcus等把体力活动促进的影响分为下游干预策略(如运动中自我效能的提高策略)、中游干预策略(大众媒体宣传)和上游干预策略(改变建成环境规格)[5]。虽然他们认为上游干预的证据有限,但是,他们认为,下游干预对体力活动的干预仅能提高效果的10~25%,并且这种提高是短效的。相对而言,上游干预如增加散步的小路或自行车道是一种更为长久的策略,能够影响更多的人群而不仅仅是个体,而这些个体往往是下游或中游干预的对象,如健身咨询等。研究显示,社会学和心理学影响因素对中等体力获得的解释变量比大强度获得的要少(Sallis,1999)。该发现对推荐如步行等中等强度体力活,对大多数人群来说更加具有可操作性和吸引性,并且这类强度活动对健康的贡献显著。

2.2建成环境与体力活动促进

社会生态学的环境概念包括自然环境、物理环境、社会环境等。而建成环境(builting envieonment)是指相对自然环境而言的人造环境,包括从都市土地利用模式到交通模式再到私人建筑,再到周围一切,从形式上包括一切人造的外在自然环境如建筑、工程及规划等[6-7]。有关社区自然环境和建成环境和体力活动的关系在休闲类研究文献中并不多见。而在社会心理学方面的研究最初关注的是个人环境和个体行为心理学过程,属于环境心理学范畴,如环境和自由感知、社会互动,而对生理行为如血压、健康等的关注不多。从更广阔的社会政治语境来说,休闲设施的价值不仅仅与环境感知、社区经济发展有关,而应该更加关注公共健康;因此,有关公共健康的学者也不断意识到建成环境在培育、鼓励体力活动方面的重要角色[8]。对于建成环境的研究,国内外已经关注多年。从2篇国内及国外的研究综述来看,虽然对健康环境与体育关系的研究已经引起关注,但是两者之间的证据还不充分。陈庆果等[7]调查分析自2001至2013年在Medline、Embase、PubMed及SportsDiscus数据库中发表的相关40篇文献,根据其研究结论进行分级评价,其结果认为,公共休闲区域、街道步行指数等7个变量与休闲体力活动可能存在关系,但需要进一步证据继续证实,休闲体力活动与整体建成环境相关性较弱,缺乏客观评价指标,而加强第三变量的测量是未来研究方向。同样这样的结论也在Andrew等的1篇综述中有所体现,Andrew研究了1998-2005年发布在PSYCinfo、PubMed、LeisureTourism Abstract、Web OF Science等相关的50篇休闲设施环境与体力活动关系的研究资料,最终结果发现,仅有5篇文献发现公园小路等休闲设施和体力活动绝对相关[5]。因此,关于体力活动和建成环境建设的未来研究,首先需要明确建成环境应该是在生态学视野的环境因素,不能忽略社会生态学其他纬度的考察,正因为生态学的复杂性、综合性和相互渗透性,单一考察建成环境与体力活动的关系可能会陷入环境决定论的桎梏。正如陈佩杰等[9]所言:“体力活动促进型的建成环境研究,是一个多学科、跨部门的共同行动”。

2.3 体育文化与体力活动促进

广义的文化指的是人类所创建物质文明和精神文明的综合,而狭义的文化指的人们长期形成的思维方式、行为方式及文化传统等。文化生态建设是社会生态学的重要内容之一,而健身文化建设同样是体力活动健康促进的重要内容。从某种程度上来讲,社会生态学的体力活动促进,一方面是自然环境、建成环境的范畴,而另外一个范畴属于文化建设的范畴。从目前社会发展来看,体育文化分可为5个层次:社会健身文化、城市健身文化、社区(或乡镇)健身文化、群体健身文化、家庭健身文化。社区健身文化也包含校园健身文化、厂区健身文化等。4个层次健身文化相互渗透,并和社会生态学4个维度相互呼应,为健身行为的实施创造一个良好的生态环境。我国的“天人合一”儒家思想意识形态下,太极拳、健身气功等的调气、调心、吐纳等养生思想无不蕴含我国典型的传统体育健身文化,如何在传承中国传统健身文化的同时吸取西方健身文化思想,涵养富有中国特色的、具有一定吸引力并满足当代美学价值的健身文化是当下急需研究的课题。

2.4 阳光体育及全民健身与体力活动促进

早在1995年国务院颁布《全民健身计划纲要》,在此基础上,2009年8月19日国务院第77次常务会议通过了《全民健身条例》。而从2007年开始,教育部、国家体育总局、共青团中央共同决定,在全国各级各类学校中广泛、深入地开展全国亿万学生阳光体育运动(教体艺【2006】6号文)。阳光体育的开展,旨在落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,提高学生体质健康水平,阳光体育的开展在全国亿万学生中掀起群众性体育锻炼的热潮,也为全面实施《学生体质健康标准》打下良好的基础,但是,随着而来阳光体育的质疑也引发广泛的讨论。虽然,对二者的讨论甚至质疑声不断,但是,两部条例及意见的颁布,对校园健身文化及全民健身文化具有非常好的引领作用。从社会生态学的角度来看,阳光体育和全民健身是在国家层面发起的社会性倡议或宣传口号,对于社会加深建身文化具有非常重要的意义。虽然阳光体育活动的具体举措有待商榷,但是它的文化价值不容置疑。健身文化对促进体力活动,促进体质健康具有不可替代的作用。从校园学生体质健康促进来讲,校园体育健身文化软环境建设是健康促进社会生态模式下外部系统之源。当今社会,非主流文化形态在同样的时间、同样的空间向高校学生不断渗透,其吸引力对体育健身文化形成巨大冲击,因此,加大校园体育文化环境的塑造是构建生态型高校健康促进模型的基础与源泉。社会生态学健康促进模型的核心观点是环境与行为,良好的校园体育文化环境能形成强大的文化拉力作用,有利于师生体育参与行为的改变,同时强有力的外部体育文化环境可以抑制微环境中的不利因素,如宿舍同学中的不良生活方式往往可以通过外部文化感染而改变,在校园文化环境和微环境文化的相互影响中,其行为的决定往往取决于2种文化环境的张力和吸引力[2],因此,以全民健身及阳光体育活动为着力点,加强社会体育健身文化的张力和渗透力,增加体育基础设施,关注体力活动的建成环境,是社会生态学视角下体力活动的全部要义。

3社会生态学在体力活动促进的未来研究

社会现代化的标志之一是人类活动逐渐被机械所替代,信息化时代的到来也促进了人类工作效率的提高,体力脑力活动的减少,社会的现代化发展所致的体力活动减少似乎是一个必然的命题。从进化论来讲,环境影响并制约着生物的进化,当前生态环境所致的体力活动的减少是否也符合进化论的特点?如此推断,当前人类体力活动的减少是否也是人类进化过程中的必然?如何构建适合现代社会发展的干预模式是目前急待解决的问题。

而就体育生态问题的研究,早在2002年,由武汉体育学院谢雪峰教授主持的国家社科项目“体育与社会社会生态关系的研究”就已经提出,其成果在《体育生态论纲》详细论述体育与社会生态问题,但该项研究主要集中在体育的生态发展问题,其着眼点并不在于体育锻炼的社会生态问题,也未从行为学的角度探讨健康行为的社会生态问题。在此之前,熊茂湘在《体育环境导论》中也较早论及体育与社会环境和自然环境之关系,但未提生态之概念,也未从健康行为学的视角去探讨锻炼行为的社会生态学机制。而较早论及生态环境和体育锻炼之间关系的研究源自周君华的《学校体育的生态环境探析》(2004),陶宽(2004)也就影响锻炼行为的环境因素进行了分析,但上述研究并未明确提出社会生态学的概念。韩会君(2010)、孙涵(2011)、苏传令(2012)等从社会生态学的健康促进模型及和青少年体育活动与健康的关系,但上述研究多在借鉴国外研究成果的基础上进行综述性性的研究,并未进行理论构架与实证性研究。从上述分析来看,有关社会生态学及青少年体力活动与健康促进研究存在的以下问题与不足:1)本土化研究不够。我国有关社会生态学及体力活动的研究最早源于西方健康促进的生态学模型解释及应用,但是在借鉴的同时本土化研究不够。我国的社会经济、社区发展尤其在社区体育方面、人际交往方面等和西方社会存在较大差异,因此,急需构建中国式的体育锻炼的社会生态学理论。2)理论建构不夯实,体力活动的社会生态学研究呼之欲出但又犹抱琵琶半遮面,研究内容显得凌乱而不系统。健康促进的生态学模型立足于体育锻炼的社会生态学理论,但从目前国内研究来看,直接介绍或应用该模型较多,而对其理论背景研究较少。3)实证性研究不足、研究手段方法单一。建成环境对体力活动的思考的理论框架来源于社会生态学理论,而社会生态学理论在研究思路人类行为是采用多视角、宽维度研究。而当前的建成环境研究往往注重其环境影响而忽视行为影响的多向性,在研究中容易陷入行为-环境二元论的局限,如何加强建成环境的本土化发展,广场舞、太极广场、毽球场等建成环境问题,因此,朱为模提出,为了更好地了解人们体力活动的参与和环境间的相互关系,体力活动的测量应该引入体力活动空间(PAS)测量法。在新的进化论、社会-生态框架理论上发展和完善体育影响的理论框架及干预措施,需要不同层次、不同学科专业人士的共同努力。

4结束语

社会生态学的哲学内涵为体力活动不足的群体干预寻找一个新的突破口;建成环境是社会生态学下体力活动促进的物质保证,而阳光体力活动、全民健身等是社会生态学在体力活动促进中的文化保证,二者构成了社会生态学下体质健康促进的全部要义。当前,社会生态学理论研究的本土化问题、建成环境的多学科多部分协作问题、生态学健康促进模型及建成环境与体力活动关系等的实证研究仍是未来研究的热点和方向。

参考文献:

[1]韩会君,陈建华.生态系统理论视域下青少年体育参与的影响因素分析[J].广州体育学院学报,2010,30(6):16-20.

[2]胡国鹏,王振.高校师生健康的生态学模型分析与“大健康”促进[J].体育科学研究,2012(3):17-22.

[3]师海玲,范燕宁.社会生态系统理论阐释下的人类行为与社会环境:2004年查尔斯·扎斯特罗关于人类行为与社会环境的新探讨[J].首都师范大学学报(社会科学版),2005(4):94-97.

[4]朱为模.从进化论、社会-生态学角度谈环境、步行与健康[J].体育科研,2009(5):12-16.

[5]Andrew T K.Environmental correlates of physical activity: a review of evidence about parks and recreation[J].Leisure Sciences,2007,29(2):315-354.

[6]郭湛美.评《建成环境的意义:非言语表达方法》[J].华中建筑,2000(1):15-16.

[7]陈庆果,温煦.建成环境与休闲性体力活动关系的研究:系统综述[J].体育与科学,2014(1):46-51.

[8]叶峻.关于社会生态学的历史、现状与未来[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2000(4):363-372.

[9]陈佩杰,翁锡全,林文弢.体力活动促进型的建成环境研究:多学科、跨部门的共同行动[J].体育与科学,2014(1):22-29.