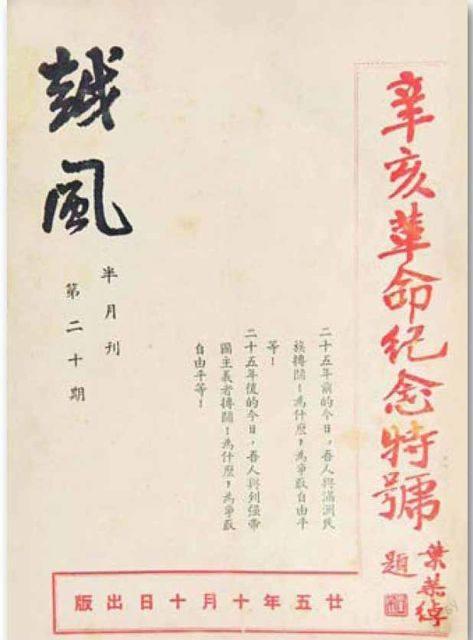

《越风》:20世纪30年代的文学期刊

陈洁 刘琦

《越风》是20世纪30年代创办于杭州的文学刊物,致力于通过回顾浙江地区历史人文来激发身处内忧外患的现代中国读者的自我牺牲精神。本文将《越风》置于中国文学的场域和杭州独特的出版环境中,以详尽的史料着重分析了《越风》诞生的时代背景,及其与郁达夫、南社、鲁迅等各方面文学力量甚至与杭州政治势力的关系,探讨《越风》的文学主张和生存状态。和以往文学期刊研究大为不同的是,文中阐述了诸多从事文学期刊研究所要涉及的理论和视角,在此视野下,作者更关注的是期刊的社会背景和政治史料。原译文3万字,本文为部分节选内容,重点在于描述《越风》作为文学期刊的生存环境,由于篇幅所限,略去南社与《越风》、文学与政治等内容,在此基础上仅保留梗概,望能达抛砖引玉之效。

[作者简介]原文作者:Susan Daruvala,剑桥大学三一学院。译者:陈洁、刘琦,浙江大学人文学院。

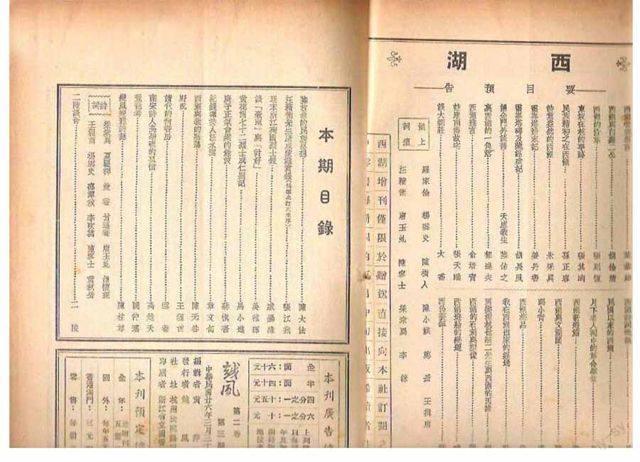

《越风》1935年10月至1937年4月期间在杭州发行。如何将其归类却并不容易,因其所刊载的作品不是严格意义上的基本文学类型。其所刊作品高度新闻化和随笔化,但又包含了一些旧诗;它所关注的是浙江这片古时被称为“越”的区域在文化、学术和文学等方面的遗产。与《宇宙风》《人世间》等刊物相比,《越风》避开了幽默,轻视这些刊物编辑推崇的明代公安派和竟陵派作家。它更多地受到浙江政治和新闻业的影响,较少受到现代主义作家、左翼作家和上海出版界中致力于消闲阅读的作家之间争夺声望和商业成功的影响。

一

《越风》大部分内容是关于1911年辛亥革命的轶事和回忆,以及目录学研究。所关注的历史事件还包括了17世纪明清朝代更替时的情况,此外对宋代历史也偶有涉及。但《越风》也和当时其他杂志一样登载旅行散文、诗歌研究和关于物质文明主题的文章。这些散文家在不同程度上借鉴了此前的笔记和小品文的形式,一些文章以文言文写成。出版人的重要目标是让读者了解他们所在地区的历史,在对日本紧张感不断增强的时代,通过回忆从前生活在相似动荡时代精英们的生活来激发读者的自我牺牲精神。例如1932年第5期上刊登的编辑部征稿要求:我们对于描述因反抗外部侵略而面临灾难的人物故事尤为感兴趣,所以关于晚宋和明代的文章、历史资料、轶事和历史上遗漏的记录都很欢迎。

《越风》开辟了古典诗歌专栏,并对柳亚子给予了大量关注。柳亚子善于写作旧体诗,创办了文学政治诗歌群体南社。提及柳亚子和南社,我的关注点并非诗歌本身,而是南社在杂志上出现所激起的历史、社会和文学等因素相互影响的产物。关于文学元素,我将涉及体裁这一概念。Hockx在2003年出版的《风格问题:现代中国的文学社团和文学杂志,1911—1937》中指出文学(文本)和个人(非文本)风格是紧密联系的,这显示了个人和出版的风格以及社会关系的不可分割。其理论框架受到法国社会学家布迪厄“文化生产场域”理论的影响。

布迪厄的场域概念为理解文化产品在特定社会中如何生产提供了有效的方法。文学作为一种包括作家、出版社、发行者、批评家在内的社会活动,这些参与者相互作用,占据特定的位置。这些位置大多相对稳定,但各代理人的竞争是引起新的写作类型、风格、模式产生的原因。布迪厄将文学生产场域作为“经济世界的颠倒”“社会部门”(作家或文学机构)获得象征性资本,达到能够从强势领域(经济或政治)中提升自主权的程度。

为确定《越风》在20世纪30年代中国文学界的地位,首先需要以它所提出的关系术语来描述它,应称其为文人杂志。“文人”在这里被用来意指参与受到精英推崇的特定文化活动的人。杂志上的广告同样营造出让目标读者觉得值得尊重的感觉:中国银行杭州支行、胡庆余堂药店、重要学术出版物等类型的广告都很常见,消费品广告却几乎不曾出现。

《越风》显示了上海和杭州的出版界相互冲击。虽然这一杂志与国民党有密切关系,但它的供稿人包含了一大批“五四”新文学运动的杰出代表,包括叶圣陶、俞平伯、孙甫园、茅盾、阿英,以及对杂志创刊具有重要意义的郁达夫。因此产生了许多问题:总体来看这些作家倾向于回避国民党,并且他们的作品有许多其他的发表渠道,为什么他们会选择向《越风》投稿呢?这个杂志是如何创办的?其他供稿人是谁?这些供稿人是如何受到聘用的,他们之间的联系又是什么?我认为与南社的关联是杂志整体轮廓形成的一个关键因素,并且为本文提出的两个似乎相反的结论提供了潜在解释:当时文学领域的代理人比我们设想的拥有更多选择能动性和自由,但同时文学和政治领域又具有十分错综复杂的联系,以至于有可能威胁到这种能动性和自由。我们不应由于政治性的内容在《越风》中出现而将这种写作当作非文学,或者应当试着改变对现代文学种类和旧文学种类之间关系的理解。

《越风》显示了文学领域的情况在相当程度上是由文学代理人决定的,而这些代理人的立场又是由他们的经历和所处的复杂关系所决定的。《越风》还显示了不能把中国文学看成单纯由上海、南京、北京这些城市的文学组成,更应将中国文学看作是包含了诸多经济因素的图景,其中许多经济因素的根基正是长期以来形成的高度政治化文化。《越风》受益于它对浙江的关注,反过来又决定了它的文化市场。

关于《越风》的研究,我找到唯一的非中国来源是Lynn Struve的明清冲突历史编纂学(《风格问题:现代中国的文学社团和文学杂志,1911—1937》)。作者指出中国历史上许多长期流传的精英典型是在国家危难时为全中国社会的利益牺牲自己,这对于那些希望从晚明坚定的学者官员中为20世纪激进士大夫寻找典型的人们来说十分具有吸引力。这种为国家自我牺牲的精英观念不仅是20世纪国民党推崇的概念,同时也代表了对文学领域的构架具有基础作用的一种现存文化偶像。事实上,在许多变形的形式中,这种观点普遍地为现代化以前的文人和现代知识分子提供了一种重要的文学自我认同模式。《越风》对于研究文学场域具有重要意义的一个原因是它反映了特定的传统文学形式和文学实践的持续存在,这种重视文人价值社会构造的保留,同时也表现了“文”这一学术观点的持续,学术向不同的解释开放,当然也可以用包括文学在内的不同方式进行书写。我对此提出了假设:20世纪早期的革命者为研究江南地域的明清历史做出了持久的贡献,他们的出版物中,相比关于灾难本身,更多的是关于明代遗民的内容,人们的兴趣在于描述那些对祖国被外敌侵略感到愤怒并被征服者折磨因而生活彻底改变了的人们。

二

《越风》研究最重要的资源是黄萍荪回忆录,其中包含大量关于他和郁达夫关系的内容。1928年黄萍荪接触五四运动,后来进入记者班并成为《民声报》记者,1933年他不仅为《杭州民国日报》工作,同时也是当时《中央日报》的记者。20世纪20年代的浙江政治处于极其不稳定的状态,革命运动在国民党左翼的镇压和蒋介石政权的拉拢下转变成“军事独裁的体制”。党派之争对新闻行业产生了一定的影响。

《杭州民国日报》迅速卷入国共两党及国民党内部政治斗争之中。1928年4月许绍棣被任命为总编,聘用胡健中为编辑。胡健中是坦率的社论作者,这使报纸在社会中获得了一定的赞扬。此后数年,胡健中成为主编。1934年6月《杭州民国日报》改名为《东南日报》。

《东南日报》的更名反映了它的成长,取得成功的原因之一是报社在1932年购买了浙江省第一台新式旋转印刷机,这使得报纸以前所未有的速度生产,因而能够与上海诸多竞争者相抗衡。此后,东南日报被重组为股份所有制公司,成为一份民办的报纸,这一性质使它能够绕开国民党的控制,从而不再是政党的喉舌。报纸的成功得益于它不仅注重地区新闻,还创办了许多副刊,《东南日报》的文学类型副刊《沙发》包含了全国知名作家的最新新闻。

《越风》的诞生与郁达夫。1933年4月郁达夫从上海来到杭州。在郁达夫到杭州的第二天,黄萍荪就与他建立了联系。他得知郁达夫的行踪立即派编辑采访,抢在上海报纸前获得新闻。从此他们之间展开了一段相当不平衡的友谊——郁达夫比黄萍荪年长十三岁并且世故得多,黄萍荪经常因反对冒险而受到郁达夫的责骂。黄萍荪的回忆录对这段友谊早期的发展历程做出了精彩的说明:郁达夫到杭州不久黄萍荪去拜访他,带了一捆纸说希望得到郁达夫的书法作品,郁达夫于是抱怨自己没有优质的自来水笔,必须用北京产的最优质的自来水笔才能写作。幸运的是,黄萍荪有一个名为周陶轩的侄子,他的父亲和祖父此前在北京为清政府供职,带回了许多稀有的优质自来水笔。胡健中也想见郁达夫,他想让郁达夫为《沙发》写文章,并且愿意提供每千字10元的价格(三倍于其他作家最高稿酬的价格)。事实上。郁达夫和胡健中早在十年前也就是1924年就已经认识,当时胡健中是复旦大学的一名学生领袖,以胡蘅子的笔名在《创造周刊》发表了一些文章,而郁达夫正是这一周刊的编辑。黄萍荪描述他们的关系为“某种程度上是一种真挚的友谊”。

杭州报纸对郁达夫的兴趣超出了他的名声和威望,具有清晰的意识形态倾向。1932年郁达夫退出左联,因为他的作品过于个人主义和资产阶级化,而他也不愿意为政治做宣传工作(Lee《中国现代作家浪漫的一代》,1973年)。国民党当然是反对左联的,1930年6月,一群民族主义文学主张者呼吁结束由左联发展引起的基于特定阶级的艺术批评。之后产生了一批发表“民族主义文学”的刊物,同时,一批国民党出版物也在支持这一运动,其中包括胡健中的《东南日报》。但是这场文学运动很快就消退了,主要原因是它未能吸引流行文学作家参与,因此将郁达夫拉入其中可能是一个有效的方法。

郁达夫也是当时中央调查和统计局的关注对象。这个由中央委员会领导的秘密组织,有自己的报纸《正报》。黄埔派系《国民新闻》和《正报》企图合力将郁达夫从胡健中的《沙发》挖角,但以失败告终。郁达夫具有相当的政治敏感度,能够在面对试图控制他的势力时转变局势。1935年4月的一个重要事件为之后《越风》的创办做好了准备。当时陈立夫和政府领导张道藩邀请一批作家、艺术家和学者进行了一场省会之旅,希望行程结束时能够以这些宾客的名义发布一篇声明,作为对政府不反抗日本政策的支持。最后一天的活动由郁达夫和林风眠主持,郁达夫发表了关于林逋(967—1208,隐居诗人,轻视名望,看不起司马相如写作奉承统治者的行为)的演讲并总结道:“没有人试图让我们在赞扬统治者的文章上签字,因此我们很高兴只需要欣赏美景就好。”与会者们心领神会,陈立夫和张道藩没有得到署名的文件。

郁达夫在杭州的处境对理解《越风》出现的环境非常重要。1935年初夏,黄萍荪向郁达夫询问如何创办杂志,几小时后二人散步到吴山,郁达夫提出一个计划:杭州出版业氛围比上海紧张很多,他建议黄萍荪运用与《东南日报》的关系,这会为他提供免受干涉的途径,资金也可以通过这一渠道获得。郁达夫还给出了三个承诺:帮助黄萍荪获得优秀作家的帮助;将黄萍荪介绍给上海杂志公司的经理张静庐,这能保证他的杂志成功分发出去;为《越风》写作。

这些计划取得了成果,1935年10月16日,《越风》第一期杂志出版。为什么郁达夫会决定给予帮助?黄萍荪的叙述解释了原因:在吴山的路上,郁达夫从历史、文化和美学各个层面介绍了这片景色的显著特征,引用了秋瑾的一首诗:“老树扶疏夕照红,石台高耸近天风。茫茫灏气连江海,一般青山是越中。”这些意象表面上是描写秋瑾在爬吴山时看到的景色,事实上充满了政治含义:夕阳中的老树代表清王朝的衰竭,石台高耸入云象征革命精神,最后两句指整个国家澎湃的愤怒,青山是安徽青林山的别名,是秋瑾的革命伙伴徐锡麟的幻象。郁达夫将诗作为秋瑾的主张来解读,秋瑾认为未来革命首先会在浙江爆发。

联系这首诗和杂志名字“越风”,就会发现它受到了革命自我牺牲精神的感染,但是正如杂志内容所显示,它也立足于这一区域学术和知识分子风格的传统,这种学术很大程度上与晚明甚至宋代的历史编纂学有关。这里不仅是秋瑾这些革命者的出生地,也是17世纪明反清势力的据点,杂志对此高度重视。黄萍荪回忆录中“逛吴山说古道今”一章的标题清楚地将郁达夫和其写作受编史学传统强烈影响的文章联系起来。“说古”使杂志能够在一个日本不断入侵的时代中“道今”,可见《越风》高度关注明代反清历史。

三

本研究通过理解促成《越风》建立并赋予其意义的个人行为和多样的环境,将《越风》置于中国文学的场域中,将浙江作为中国文学场域中不同于文学重镇上海和北京的小生态圈来区别。当黄萍荪批判公安派文学的时候,他再次站在了被描述为知识分子风格的立场。布迪厄断言“习惯”(教育和经历形成的无意识的性格)和“位置选取”(有策略地进入一个领域构建的某一合适的位置)在方法论上不可分离,《越风》显示了环境不同习惯也会不同,这个小的环境通过郁达夫的活动与更广泛的文学场域相联系。郁达夫“新文学”支持者的地位广受认可,但他与南社成员以及胡健中均有关联,按照布迪厄学说简单的“习惯”与“位置选取”的关系理解,郁达夫的行为就显得过于复杂了。

这里提出的文学场域观点并不始终契合布迪厄对法国的阐述。中国现代文学界始于教育者和新闻记者的努力,南社尽管关注的是历史研究,但同时与士大夫精英概念相关联,这种概念使知识分子以多种可能的方式把自己设想成在为国家牺牲中找到自我价值实现的先驱或学术捍卫者甚至国家本质利益捍卫者。

20世纪20年代“五四”新文化运动核心人物将自己设定为先锋者从而攻击他们的竞争者,这种策略当然与布迪厄的模型有相同之处,但我并不认为他们的活动仅仅发生在文学领域。相反,我将他们看作是1915年以来组建的新知识分子领域的尝试,这一尝试可以将国家建设的政治计划引向一个激进的方向。

鲁迅作为“新”知识分子和文学界的关键人物,其最著名的自我描述是“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”(这副对联来自鲁迅的诗《自嘲》),前半句中艺术的自主权包含在英雄主义人格的政治品质之下,后半句中的孺子突出了“五四”知识分子的社会达尔文主义的焦虑,他们认为国家必须由新人和青年去拯救。

这种态度与南社成员形成对比。20世纪10年代南社的文学活动包括了出产一些后来被形容为“旧式的”“通俗的”“鸳蝴”小说。这个“通俗”的文学世界和精英士大夫的文学世界共享了一系列文化参照物,正如我们看到在南社纪念委员会的宴会上,将宾客冠上《水浒》108将的名字,于是我们再次看到叙述晚明历史对《越风》生存环境的重要性。20世纪30年代,南社在整合文学领域和政治党派方面继续有所作为,过去积累下来的文学资本是用来组织或激活政治资本的,但不能有效控制它的运作或最终结果。政治操纵在不稳定历史时期的特征在《越风》第二卷中非常明显。

我提到过《越风》缺乏与新文学流派的契合,还有两个问题需要考虑:《越风》的古典诗歌对文学领域有什么意义,以及《越风》中发现的政治操纵证据在多大程度上否定了它是一份文学刊物。

第一方面,每一期杂志都出现了独立没有评论的诗歌区段,表现出读者已接受传统风格的诗歌作为正在进行的流派。诗歌也是一种典型的文学类型,如果今天一群中国现代文学的学者聚在一起讨论《越风》,很可能许多人都会选择关注它刊载的旧体诗。我们知道鲁迅、郭沫若、郁达夫和其他作家尽管是新文学流派的支持者和实践者,但他们也继续在写经典诗歌,而他们这一方面的创作通常会被忽略。我们也可以同意黄修己的观点,要获得关于中国20世纪文学更确切的观点,将“现代”和“新”文学概念分离的任务必然要付出更多努力,衡量旧体诗是否成功将会成为现代专家研究的合法化领域,对文学领域和文化、政治以及其他资本形式运作的认识也因此得到深化。

对于第二个问题,在一篇文章中出现政治通常会取消它文学作品的地位,致使注意力集中于政治方面的猜想,一些读者可能觉得这里提到的关注政治是可悲的,但我所关心的是探寻杂志的历史环境,那么政治方面是不可忽视的。尽管有政治内容,但是《越风》杂志并不是单一的,它显示了在20世纪30年代中期的浙江,学术和文学能够提供多种多样的信息和解读。在《越风》内容多大程度上有被称为文学的资格这种一般性问题上,我们可以求助于周作人,他曾经在《〈中国新文学大系散文一系〉编选随感》中坦率指出写作中没有大或小的区别,只有“文”。这是一种提醒:“文”作为写作继续构建着不同作家的性格倾向,但这并不意味着在这一概念中艺术的自主性就没有生存空间了,虽然周作人自己证明了,20世纪30年代最舒适的归宿是个人散文和由学术激发的反映。这是我们在中国现代文学发展演进研究中的精神食粮。

[本编译进程受国家社科基金(11CXW007)、教育部项目(10YJC860005)、中央高校基本科研业务费专项资金资助(the Fundamental Research Funds for the Central Universities)]