中国学术图书对外翻译出版的现状及其对策(下)

何明星

从根本上说,以人文与社会科学为主的中国学术研究是国家理论生产的场所和主流价值观构建的阵地,也是政府决策的智库和大众教育的重要知识来源。

一、中国学术图书对外翻译出版的主要问题

根据BAS的数据显示,除中、俄、日、朝等文字的学术论文之外,自2009年至今,每年发表的中国研究论文数量一直在4万多份。根据亚马逊数据统计,有关中国主题图书的数据逐年增加,2009年为3350种、2010年为4800种、2011年为5200种、2012年为5800种、2013年为6300种。与之相比,从中文翻译出版的学术图书数量平均每年不足1000种,数量少,影响力弱,话题不集中,难以谈得上学术话语权建设。因此,加大中文学术图书的翻译资助力度,推动中国人文社会科学的图书“走出去”就成为关键。从总体上看,中国学术图书的对外翻译出版,还存在组织体系不专业、对外翻译力量不足、本土出版社影响小、本土学术创新不强等根本性问题。这些问题在实施时间最长的CBI计划中体现得最为明显。

1.在组织体系方面不专业是其主要不足。以CBI为例,自2004年开始在法兰克福书展上被提出,2005年正式开始运作至今已经10年时间。根据2013年CBI办公室公布的数据显示,截至2012年,合同签约已经达到1095项,资助出版机构已经达到61个国家的486家出版机构。但在项目进展、出版机构遴选和资助效果影响力方面,还存在以下问题:

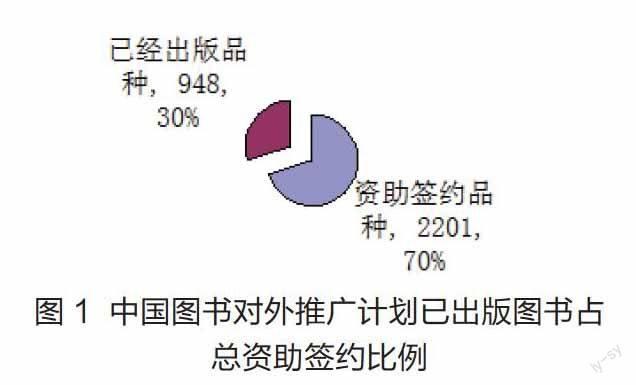

一是项目签约后的监控、管理失控,合同执行缓慢。已经出版图书为948种,仅占签约总数的30%。特别是一些翻译项目,有的已经超过了合同期却没有执行完,一些海外译者在拿到首笔资助后已经失去了联系,给国家造成了不小损失。已经出版图书品种占签约总品种之比,具体详见图1。

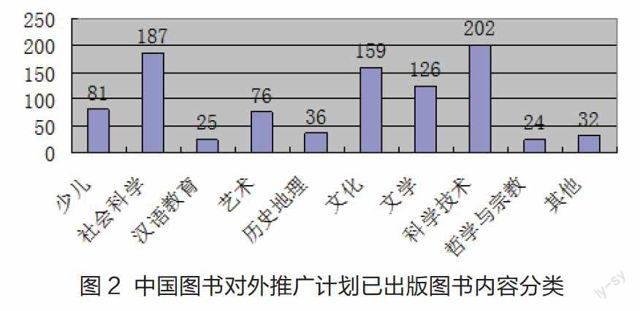

二是资助翻译图书内容太过广泛,没有集中在世界主要关注的中国政治、经济以及法律制度等关键领域给予有针对性的学术回应,更无法起到学术引领和话语权建设。图2是根据已经出版的948种图书内容所做的内容分类。

从图中可以发现,科学技术方面的内容为202种,社会科学(包含中国政治,法律,经济以及社会科学总论)部分为187种,文学126种,文化159种,而对于能够阐释中国价值、中国道路的哲学及宗教内容仅有24种,没有突出重点。当然,这和CBI最初的图书定位相关,对学术图书的对外翻译出版,仅仅是CBI的主要目标之一。

三是资助翻译出版机构普遍小、散、弱,有相当一些是以翻译出版中国图书为主营业务收益的华裔出版机构,甚至是国内出版机构的海外分支。这是中国学术图书难以进入欧美学术主流的根本原因之一。

在2013年CBI公布的222家出版机构中,翻译出版2种以上的出版社为101家,仅出版1种的出版社为121家,占总数的54%。而出版10种以上的出版社仅有20家,详见表1。可见,有一半以上的出版机构是偶然为之。散、小、慢、不专业的特征一览无余。

在前10名的出版机构中,只有德国施普林格出版集团(135种)、新加坡Cengaga Learning出版公司(37种)、新加坡Enrich Professional出版社(23种)、荷兰布睿尔出版社(22种)等出版社为世界知名出版机构,渠道广泛,译者队伍专业,具有很强的抗风险能力。法国友丰出版社(69种,柬埔寨华裔经营)、澳大利亚中国(悉尼)出版有限公司(63种,中国图书进出口公司所属分支机构)、法国蓝出版社(57种,华裔经营)等均为以专业翻译出版中国图书为主的出版机构,经营业务单一,依赖性强,一旦失去翻译资助就彻底失去后续经营能力。出版机构所存在的这些问题,直接导致出现中国图书对外推广计划的翻译出版内容不集中、执行合同缓慢等弊端。

2.除了组织不专业,最为核心的问题是本土学术创新乏力,这是制约中国学术“走出去”的主要瓶颈。事实上,无论是从BAS的学术论文内容分类来看,还是从OCLC数据库学术图书的出版来看,中国历史文化典籍曾经在很长的历史时期是欧美学术研究与出版的热点,并形成了特色鲜明的欧洲汉学特色。而在20世纪80年代以来,关注当代中国政治、经济、文化的北美中国学迅速崛起,并逐渐在世界学术界取得了话语权。北美中国学的研究视角、研究方法以及研究工具,给中国学术界带来了巨大影响。

根据北京外国语大学张志洲教授的研究,“冷战”后美国和西方主导的国际话语,大致可以分为三种类型:一是以其自由、民主、人权等价值观和意识形态为底色的国际政治话语;二是在具体国际议题或国际问题上的国际话语;三是一系列有关国际政治的新的概念、范畴和表述。第一种类型的话语,包括“历史终结论”“文明冲突论”“霸权稳定论”“民主和平论”“社会主义失败论”“民主化第三波”“邪恶轴心论”“失败国家论”,以及直接针对中国的“中国崩溃论”“中国威胁论”“霸权挑战论”“在非洲新殖民论”“国强必霸论”“中国责任论”,等等。第二种类型的话语,包括气候暖化议题和气候责任、反恐怖主义、反核扩散,以及直接与中国有关的美国“重返亚太论”“南海航行自由论”,等等。第三种类型的话语,包括“软实力”概念的提出、“权力转移”的论证,等等。无疑,这些话语都存在这样或那样的问题,或论证逻辑不够严谨,或概念定义不够严密,或数据存在偏差,或对事实本身存在误解,不一而足,针对中国的话语更显其对事实认知的偏差或价值观念上的偏见。然而,不容否认的是,这些西方话语的主流部分,是以学术著述的面貌出现的,尤其如“历史终结论”“文明冲突论”“霸权稳定论”“民主和平论”“民主化第三波”等都基于一些著名学者和理论家的学术研究,多种“中国威胁论”也有着学术言说。尽管对于基于事实歪曲和价值偏见的西方话语,中国学术界很难认同,但批驳它们的最好方式不是道德审判和价值的谴责,也非政策宣示性的否定,而是学术上的回应。而这些话题领域恰恰都属于中国政治、法律制度以及经济发展等方面的重大话题。但遗憾的是,在这些至关重要的领域,出自于中国本土学术界的研究成果乏善可陈,甚至做不到基本的学术回应。中国人文社会科学方面的本土化学术创新乏力,已经成为制约中国学术“走出去”的一个瓶颈。无源之水,无本之木,如何谈得上翻译出版,更无从谈世界影响力与话语权建设。

二、加强中国学术“走出去”的建议和对策

从根本上说,以人文与社会科学为主的中国学术研究是国家理论生产的场所和主流价值观构建的阵地,也是政府决策的智库和大众教育的重要知识来源。它对于国家如何构建国际政治观念和外交哲学、如何设置国际议题、如何回应外来关切、如何消解外部的话语霸权并提供替代性的自身国家话语,以及如何做到理论话语的自给和外来话语的取舍,都具有不可替代的功能。概而言之,中国的人文和社会科学学术话语权,是其国际话语权的基础,也是构建国家国际话语体系的支柱。

要提升中国学术话语权,涉及两个方面的基本内容,一是要具备“向世界说明中国”的能力,避免误解,增信释疑,这涉及中国人文社会科学的理论创新和学术话语创新,而创新必须站在全球视野下推动中国学术发展。二是从国家战略的高度构建中国话语的国际传播体系,其中打造国际化的学术研究的资助体系、翻译队伍、出版体系就成为一个核心环节。具体建议如下:

第一,通过学术课题研究资助、翻译资助等方式,引导世界一流学者参与中国政治、法律以及经济发展模式、中国道路的研究,在全球视野下通过学术资助引导中华文化话语权建设。以学术研究资助方式引导全世界学者进行有关国家关注课题的研究,这是发达国家在舆论领袖、高端知识精英阶层培养亲善力量的一种通行做法。以美国为例,自“二战”后至今,美国形成了以原子能委员会、海军办公室、国家科学基金会、卫生研究院、能源部、国防部、农业部及美国航空航天局(NASA)机构在内的美国联邦科研资助体系,面向欧洲、日本、韩国等大学和专业研究机构发布研究课题,每年资助金额从1957年的310亿美元增长到2009年的530亿美元,这还不包括各个行业设立的名目繁多的各类基金。这些庞大的科研资金投入吸引全世界最为优秀的人才来到美国,使美国迅速超过欧洲,成为世界一流的科技、教育、文化中心。美国以联邦为主、各类基金为辅的科研资助体系对于维持美国近百年的世界政治、经济、文化中心地位,起到了不可估量的作用。

自2008年金融危机以来,美国整体经济回升缓慢,欧洲陷入持续衰退,目前欧美学术界学术研究经费日益减少,一些规模较大的研究基金自2008年金融危机后,逐步削减学术经费资助额度,近五六年来一直没有增长。一些大学研究、出版机构,多方寻找研究资金。个别大学已经开始利用与中国合作开设孔子学院的方式寻求中国经费来资助学术研究。斯坦福大学就是将中国国家汉办资助的200万美元作为学术研究基金,资助斯坦福的学者进行有关中国课题研究。荷兰布睿尔出版社自2007年开始,邀请德国格廷根大学的施耐德(Axel Schneider)和香港城市大学的张隆溪教授主编一套“中国人文学术丛书”,已经翻译出版了洪子诚的《中国当代文学史》、陈平原的《触摸历史与进入五四》、陈来的《传统与现代:人为主义的视界》、骆玉明的《简明中国文学史》、葛兆光的《中国思想通史》,已经列入出版计划的还有中国学者朱维铮、罗志田、何怀宏、蒋寅等人。据张隆溪教授介绍,这套丛书的翻译资助也是源自德国哥廷根大学孔子学院的经费。

目前中华学术外译项目已经取得了较好的开局,关键是要放开翻译资助门槛,特别是国籍限制,通过组织汉学家、中国学家参与的国际学术委员会,在全球遴选资助内容、译者和出版社招标,引导世界一流汉学家、中国学家加入中华学术外译的队伍中,推动当代中国的人文社会科学学术研究进入世界主流学术圈,并逐步形成中国自己的学术话语体系。

第二,委托专业机构,加强译者、出版机构的遴选与科学评估,吸引世界一流出版机构进入中国学术图书的翻译出版阵营。通过《中国学术图书对外翻译出版的现状及其对策(上)》中表1欧美学术翻译中国图书TOP50的排行榜的名单可以发现,世界一流的大学、研究机构所属的出版社,如夏威夷大学出版社、肯塔基大学出版社、牛津大学出版社、香港大学出版社、美国哥伦比亚大学出版社、美国康奈尔大学出版社、美国麻省理工学院出版社、英国剑桥大学出版社、美国耶鲁大学出版社、美国布鲁斯金学会出版社等都赫然在列。而在CBI的资助名单中,有一些渠道覆盖范围广、知名度高的跨国出版集团也申请了中国图书的外译资助,如美国哈伯柯林斯出版集团、企鹅出版集团、兰登书屋、麦格劳希尔出版集团等。这些知名的跨国出版机构涉及中国学术图书外译,虽然规模还不够大,大部分处于偶然试水的尝试阶段,但相关数据表明,这些知名出版机构不仅有意愿翻译中国图书,而且在一些领域已经开始获得市场回报。如在中国当代文学外译的领域,世界著名的大众文学读物出版机构英国企鹅集团、美国的双日出版社、德国格罗夫出版社,近些年加大在中国文学市场的掘金力度,他们不仅签约一些知名作家,也通过台湾的文学经纪人在大陆逐渐挖掘一些后期文学新秀,收获颇丰。只要适当地加强引导,鼓励中外学者积极组织选题、联络译者,并通过建立译者、出版社机构影响力的评估程序,一批学术影响权威、知名度大、渠道覆盖广的著名出版机构就会加入大中华学术外译的队伍中,中国学术图书的传播范围和影响力就会迅速扩大,类似CBI计划中出版机构小、散、弱的缺陷就可以得到避免。

第三,加大对外译图书翻译出版后落地营销环节的评估,由重翻译到重推广。通过《中国学术图书对外翻译出版的现状及其对策(上)》中表1欧美最有影响的中国外译图书中,我们可以发现,出自两个国家资助项目的外译图书上榜率仅有5种,特别是CBI计划中已经出版的948种图书中,绝大部分在图书馆系统的能见度很低,也很难在全球最为重要的销售和展示平台,如美国亚马逊、英国亚马逊、西班牙亚马逊、日本亚马逊等见到这些图书的身影。这表明CBI外译图书在发行、推广等方面的监控环节有缺失。

当然,这个问题的出现与出版机构的选择密切相关。一个具有推广实力的出版社,其出版图书的传播范围就广泛,反之亦然。因此,有必要在翻译图书的推广、营销环节上加大考核力度,甚至将资助外译经费的一部分比例,明确用于落地推广环节上。这就需要在外译资助程序中,引入第三方评估机构,并定期发布影响力报告,从而加大外译图书的传播力度,为提高中华学术影响力,提升话语权做出实实在在的努力。

(作者单位:北京外国语大学中国汉学研究中心)