高师汉语言文学本科专业学科能力标准研究

潘 涌

研制高师汉语言文学本科专业学科能力标准,对于培养未来相称并且胜任本职工作的语文教师的能力体系具有重要作用。尤其在师范生所学的语言文学学术型课程与未来语文教师实际教学必备的语用素养这两者之间发生明显错位甚至悖离的背景下,如何在对语文教育基本目标达成共识的基础上重构学习者以表达力为核心的语用素养——这显然是振兴中国语文教育的逻辑前提。本文的逻辑链条是:反思语文教育课程与教学目标的走偏→新建积极语用的目标观→重构高师汉语言文学本科专业学科能力标准→提出培养汉语言文学专业本科生语用能力的课程建议。

一、反思新中国成立后语文教育的实然形态

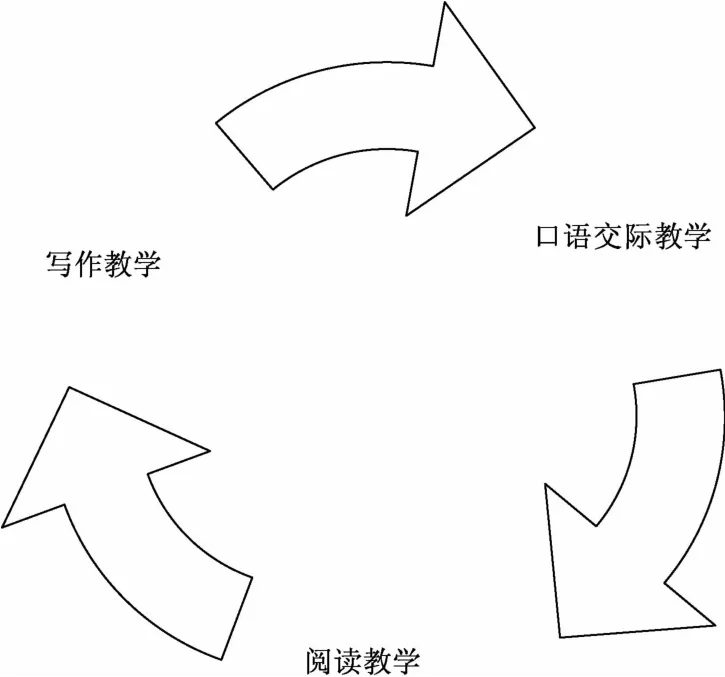

审视新中国成立后六十余年语文教育的实然形态,可以发现一种值得深思的负面现象:其应有的宏观格局被自觉或不自觉地窄化了。原本应由阅读教学、写作教学和口语交际教学这种三足鼎立、循环互补、基于接受、指向表达的课程体系和教学格局(见图1),被窄化成阅读教学为本、“双翼”被折的偏瘫形态——难怪当今母语教学课堂上,大部分学生基本丧失了源于生命主体的个性化表达活力,招致社会各界的动辄热议乃至广泛批评。写作教学没有独立开发和编撰的系统教材,也缺失尊重学生心理发展和言语进化之序而研制的自足自享的教学和评价体系。实际教学中,学生写作往往异化为依附在所教读课文之后、按其文体特征和知识元素而实施的所谓“书面训练”,这就将“以读促写”异化成“仿读而作”,偏废“心根”之主宰而流于言不由衷的对文体形式临摹(此之谓“描红式作文”,且暂不论“命题”作文的潜规则制约)。如是写作教学,何异于阅读教学的附庸!而口语交际教学则长期被边缘化、架空化,在第八次课程改革前居然常常被简单地等同于单边式的“口语教学”。20世纪60年代,吕叔湘先生曾经强调:“撇开语言教文字,这是一种半身不遂的语文教学。”①吕叔湘:《关于语文教学的两点基本认识》,《文字改革》1963年4月号。课程改革实施后,语文新课程标准虽然明确提出了口语交际教学的新概念和目标要求,但既未纳入考试范围,也没有构建独立有序的教学系统,充其量只是附着在综合实践活动中作为一种教学的表面“点缀”而已。

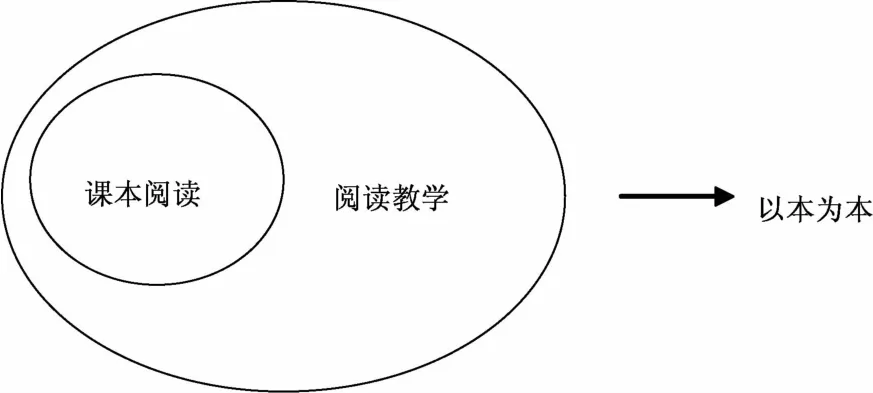

综上所述,母语教育课程模块的被窄化,使其实然形态异化成阅读教学为本的怪现状,母语教学就封闭在这个狭小的圈子里而日益萎缩——何论与生活的外延相等!更值得忧思的是:阅读教学所提供的无非是经过所谓“思想过滤”或者“价值筛选”因而更显狭隘的文本系统,结果必然是学生的阅读视野被闭锁在“课内”的教科书中,其接触并积淀的语词量自然十分有限,组合语词的形式向度更是较为单一机械(同质化远甚于多元化)。这就进而导致“以本为本”的圈子式阅读教学,圈中画圈,何其小也!(见图2)从写作教学、口语交际教学与阅读教学三位一体式的课程应然形态窄化为“以本为本”的实然形态,最终势必偏废学生母语表达力乃至母语表现力的习得和练就,伴随时间而流逝的是整个社会成员母语表达力的普遍弱化,以致变相失语俯拾皆是。正因如此,那位被大陆80 后一代尊奉为“代言人”并被美国《时代周刊》票选为“全球最具影响力人物”的韩寒,坚定地认为惯常被视作行之有效的背诵和默写毫无意义,并无情判决语文“完全是一个束缚人想象力的课程”,甚至尖锐地怀疑语文课存在的价值:它“在教会人认字以及遣词造句以后就没有存在的理由了”②韩寒:《通稿》,北京:作家出版社,2003年,第35页。。

图1 母语教育的应然形态

图2 母语教育的实然形态

透视大陆母语教育被窄化和被浅化的实然偏狭形态,可以发现母语教育理论界的主流思潮与其密切相关。所谓主流思潮,是指在一定历史时期内具有主导性、影响甚广的关于母语教育基本目标和性质的普遍性观点,它在当时特定的社会政治主流思潮的推波助澜下被凸显为母语教育理论界的导向性和权威性定论,并对学校教师的教学实践产生直接显著的影响。这种关于母语教育目标的主流观点有“思政中心论”“语文工具说”“语感中心说”等。

首先,“思政中心论”。它从新中国成立初到“文革”结束成为语文教育界共同信奉并贯彻的主要目标说。新中国成立伊始,教育部副部长董纯才在《人民教育》上发表了一篇对语文教育具有导向性和权威性的专论,在批评了“五·四”以后“洋八股、洋教条”和传统语文教育的“旧八股、旧教条”之后,他强调:“在文化课中,要算国文课的思想教育意义最显而易见……除了本身独有的语文教育的功用之外,对于改造思想,培养新的道德观念,能起很大作用。因此我们要在国文教学目标中强调地提出思想教育的任务。”而要改造好语文教育,他认为“应特别注意学习苏联的先进教育理论和实际……”①董纯才:《改造我们的中学国文教学》,《人民教育》1950年第1 卷第2 期。这是当初指导语文教育的一个纲领性文献,虽然董纯才努力使自己的论述科学化和辩证化,但此后随着中国政治形势的极端“左”倾化,语文教育自然难免被“苏化”的时代思潮所裹挟而逐渐丧失了“学科的自我”。尤其是过度强调教育的政治性和阶级性的凯洛夫教育学说,对语文在内的各学科教学具有支配性的“指导地位”,又在掺和了极“左”政治思潮以及应试教育的负面因素后,逐渐演化为以国家教育意志为本位的语文指令性课程与教学。“思政中心论”在“文革”晚期达到了登峰造极的程度,完全偏离语文教育的基本目标而异化成“政治至上主义”。

其次,“语文工具说”。它在纠正“思政中心”之偏的同时依然局限在“学习工具”这种惯性思维中。张志公等先生在反思语文作为一种工具本身并没有阶级性的基础上,强调语文教育的目标是培养学生“掌握语文这个工具”,用以交流思想,故要把“训练学生运用字、词、句、篇、章的能力”与“训练学生理解语言所表达的思想的能力”相结合。②张志公:《说工具》,《光明日报》1963年10月10日。在20世纪60年代极“左”政治思潮泛滥成灾的背景下,“语文工具说”对于语文教学回归自身、摆脱“阶级论”的束缚无疑具有显著的积极意义。进入历史新时期,在叶老等前辈的呼吁下,“语文工具说”逐渐占据主导地位,在拨乱反正的特殊时期几乎成为语文教育界的共识。③叶圣陶:《大力研究语文教学,加快改进语文教学》,《中国语文》1978年2 期。但是,张志公先生等对“语文工具说”的表述,较之于1920年胡适《中学国文的教授》所表述的“人人能用国语(白话)自由表达思想”则是明显的后退,所谓“训练学生运用字、词、句、篇、章的能力”、“训练学生理解语言所表达的思想的能力”一说留有“被运用”与“被理解”的浓重色彩:且不论“运用”一词泛化了并且模糊了“自由表达”所特具的个性特征,更主要的是“训练”说在大陆教育语境中隐含着学生是“被操控的工具”这种“反教育”的倾向。因此,“语文工具说”因其在客观上淡化了学生作为语用主体本应有的积极主动的表达功能而在历史新时期受到了语文教育界清醒的反思性批评。

再次,“语感中心说”。该学说在 20世纪末形成并逐渐在新世纪产生了较为广泛的影响。它显著地扭转了“语文工具论”盛行时期泛滥的“唯知主义”教学倾向,在弘扬人文主义精神的同时却依然没有突破以阅读为本位的理论框架。本来“语感论”强调语文教育要从“研究语言”转向“学习语言”,即培养学生感悟与鉴赏言语作品的高强能力——这本来对中小学语文教学(尤其是低段阅读教学)具有无可厚非的积极意义;但是,论者将“语感说”上升为“语感中心说”、将“语感能力”的培养提高到整个语文教育的至上目标,试图以此取代“语文工具论”盛行时期的“知识中心说”④王尚文:《语感论》,上海:上海教育出版社,2006年,第39、5页。。这就从一个极端滑入了另一个极端,仍然没有从根本上解决语文教育的目标问题。“语感中心说”倡导者虽然定义“语感就是个体的人与言语世界的直接联系”(暂且不论该定义中“直接联系”是否是最临近的“属概念”,但论者以它包含输入性语用和输出性语用两者的原意是显见的),但实际上强调的是学习者“对作用于他的言语作品的内在反应能力,即听和看(读)的能力”⑤王尚文:《语感论》,上海:上海教育出版社,2006年,第39、5页。,这就必然陷入重读解和感受言语的阅读教学、轻表达和表现性言语的口语交际教学和写作教学这个怪圈中,结果自然要把教学的重心放在培养学习者对言语作品的认知、鉴赏和理解等输入型感悟能力上,而忽视甚至偏废对表达和创生言语起主要作用的思维能力的砥砺。这是“语感中心说”在理论上的一个难以自圆的重大局限。生命处在混沌期,感官确是认知语言世界的原初触觉,伴随着心灵从混沌中“苏醒”,思维在提升感官功能的同时逐渐代替了感官而成为人认识自己、社会、历史乃至大宇宙的主要利器(虽然感觉也伴随着人的成长而积淀了更多的理性成分,但毕竟思维无法完全取代感官而上升为言语活动中的真正主宰)。天地之间,思想为最!尤其语用活动是人的本质规定的象征,必然以思维为统领。因此,低段的阅读教学注重语感能力虽有比较积极的意义,但伴随着心理功能的渐趋开发,强化建立在对言语感觉基础上的深刻、卓越的思维能力,进而发展以表达和表现言语为主旨的积极语用的能力,这才是语文教育的“中心”。简言之,“语感中心说”的弊病是:以感觉覆盖思维、以学习语言取代表达乃至创造语言。

综上所述,从“思政中心论”“语文工具说”到“语感中心说”,虽然语文教育目标观在社会思潮蜕变的宏观背景下发生了时断时续的理论演进,但是如此等等的语文教育目标观都自觉或不自觉地陷入了一种思维的误区:不论授受的是“思想教育”“语文工具”或“语感能力”,语文教育都是以接受性的阅读教学为基本格局的(“阅读教学本位”),都是以输入型的学习语言的知识和能力为主要目标的。这样,语文教育的主流思潮与阅读本位的实然形态互为推手,形成了大陆语文教育六十多年始终无法摆脱的狭隘困境。

透视母语教育的狭隘困境,就其实质而言是居于上位的教育目标观对居于下位的学科教育目标观的统辖和影响所致。无论哪一门学科的教学,无论其特定的课程内容是什么,都受制于超越学科之上的教育目标观。长期以来,大陆教育固守在“适应论”和“服务说”的传统思维中。20世纪后半叶,为了适应高度集中的行政管理体制和大一统计划经济体制,中国的教育学教科书是这样界定自己的目标的:教育要与社会的经济、政治、文化等相“适应”,培养出“适应”既定社会需要或“服务”既有社会伦理的具有某些统一规格的“接班人”。这就是被奉为无可动摇的教育目标的不刊之论。它实际上是一种典型的“前喻文化”的派生物。反映在语文教育领域内,就必然以作为国家教育意志体现的“语言范本”为中心,教与学双方围绕着它而展开以授受为基本方式的所谓“语文教育”活动,最终极端窄化为以教科书为中心的阅读教学。在这种狭隘的教学格局中,学生学习语言的方式也是机械、被动和“适应式”的,作为智慧生命以“言语表达”乃至“魅力表现”为指向的积极的精神活动,难免沦陷在对言语作品的认知、理解、记忆、复述或变相复述这样一种“消极语用范式”之中。换言之,大陆母语教育陷入了趋同化输入、共性化输出的教学歧途之中,表征为学生运用母语进行思考、表达和创造的语用能力全面弱化之危机,已成为社会各界广泛关注和批评的“公共问题”。

二、积极语用:汉语文教育的新目标

语用学作为对现代语言学发展的一种最新理论,其诞生是以1977年阿姆斯特丹出版《语用学学刊》(Journal of Pragmatics)为标志的。从静态的语言学到置于特定语境中的动态的语用学之演进,开启了人类语言教学的新视角和新阶段,也给汉语文教育带来了新启发。然而,践行语用学的理论,需要铸造新概念、赋予新内涵,从而激活深具中国特色的语用新思维;换言之,本文语境中所出现的“积极语用”新思维不是简单移植的舶来品,而是反思中国本土母语教育实践、汲取外来语用理论精华、创新语用思维体系的积极成果。

语用即人的言语施行(Pragmatics)。人的语用行为之优劣取决于语用动机、语用感情、语用能力之乘积。积极语用则是自觉语用、全语用与表现性语用三者的乘积。

方程式:

积极语用=自觉语用(语用动机、激情)×全语用(完整语用能力)×表现性语用

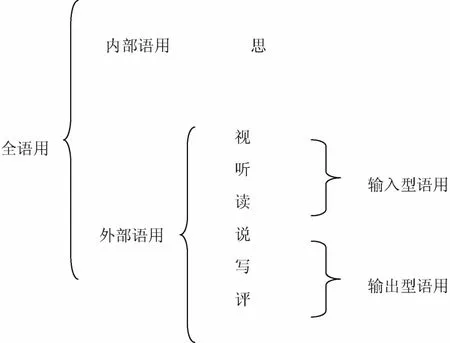

所谓“自觉”,是指学习主体建立在倾听、阅读等输入型语用活动基础上而以心灵体验和思考为内核的主动性表达行为;所谓“完整”,是指学习主体将输入型语用行为与输出型语用行为有机结合,两者有序循环、基于接受而指向表达,从而形成了自主、自足、自享的“语用链”。在这条“语用链”上,应添上接受性语用行为的“视”,即网络时代观看以图像为主的视频、从中筛选出具有价值的信息并作出独立判断的媒介素养;另添上以“说”和“写”为呈现手段、以自主发表个人见解为特征的“评论”能力,简称为“评”。这样就形成了“全语用”:以“思”为中枢、以“视”“听”“读”为接受条件(语用基础)、以“说”“写”“评”为表达形式(语用指向)的完整语用系统(见图3)。

图3 完整语用系统

积极语用是主体生命精神世界的独特外化,自然以独立人格和自由思维为语用行为的内在支柱,以智慧生命独特的语用行为为外显特征,诸如个性言说、独立评论、审美表达和创意表达等等。因其是心灵本位的,故这种指向输出的表达行为不仅真实、清晰、规范地“再现”了内心世界,而且,以魅力独具的言语组合“展示”了智慧生命内在深沉的理性和斑斓的诗性,凸显出生命表达的力度、深度和美度,最终洋溢着作为宇宙精灵的人的精神“表现力”,故言之为“表现性”语用——其中包含言语内容与言语形式两个方面。言语“表现”的高品位与高境界取决于两者在特定语境中的高度和谐,将其分离甚至割裂的观点都失之于偏颇。当然,“表现性”语用是积极语用所趋向的最高境界,也是母语教育(乃至一切语言教育)所追求的终极目标。由是推论,积极语用教育观的确立将会促成大陆母语教育领域里一场空前的建设性变革。

从消极语用到积极语用,这不仅仅是语用行为的形式或风格的一种简单变化,更深刻地说,这是人们语用范式的一种转型,两者之间存在着语用发展阶段上的本质差异。“范式”(paradigm)这一特定概念,为美国科学哲学家托马斯·库恩(T.S.Kuhn)于20世纪60年代所创。库恩“范式论”的理论贡献在于不仅给予了连续积累的旧科学进步观以致命打击,而且给人文社会科学各领域的发展带来了新的视角和启发。后来,作为哲学用语的“范式”演化为某个时代被人们所公认的、某个专业领域内的范例或体系。观照人文社会科学领域内所发生的具有实质内容的革命性变化,当是显著对立或差异的新旧范式之间的划时代转换——从消极语用到积极语用的转型就是语用范式的历史变革。

首先是居于上位的语用哲学观的转型,即在重新审视人与语用行为的关系的基础上突出前者的主体地位。在消极语用范式里,人的主体意识长期处于“沉睡”或“半沉睡”的状态,人在教育场域或者更广泛的社会语境中,被动、变相地执行语用指令,生命在很大的程度上不是在“表达”自己,而是在“被表达”他者的旨意,或曰:言语役“我”而非“我”驭言语。在全预制、全封闭和全垄断的指令性课程中,这种消极语用的泛滥实际上就昭示着语用主体的集体沉沦。而在积极语用的范式里,最关键的就是言语主体意识在穿越漫长的昏昧后获得“涅槃”:既然是“我思故我在”,那么必然演绎为“我在故我言”,这种言说、这种表达是生命内在精神能量的本能释放,是从自发上升为自觉的一种言语智慧的创造,恰如德国语言学家卡尔·浮士勒早就指出的“精神的自我表现和审美创造是语言的本源”①德国语言学家卡尔·浮士勒认为精神的自我表现和审美创造是语言的本源。参见申小龙:《汉语与中国文化》(修订本),上海:复旦大学出版社,2008年,第27—34页。。积极语用哲学观的实质就是充满表达欲乃至表现欲的“我”在平庸的语用世界中的崛起。这个单数第一人称的“我”就如英语语言文化中的那个大写字母“I”,无论是在语用生活的任何一个时空总是亮丽地“大写”着:上面一横象征苍天,下面一横代表大地,顶天立地、雄勃勃坚挺的一竖就是独特的“我”!

其次,是居于下位的语用方式观的转型,即在表达主体自觉意识苏醒后着意优化语用方式,使生命内在饱满的表达欲获得最合适、最和谐的显现方式。在消极语用范式里,人只是一个被动的言语接受者和言语再现者,自然就不必要、也不可能去精心打造言语方式尤其是表达方式,因此,就会出现两种消极语用的现象。第一种是拘泥于“听”“读”等输入型语用行为而近乎缺乏输出型语用行为,第二种是虽有频繁的输出型言语行为,但其陷于“公共表达”或“准公共表达”。无论何者,均偏废本应有所琢磨、有所打造的表达方式。而在积极语用的范式里,觉醒了的表达主体为使这种言语表达力乃至言语表现力获得最优化,应当而且必须高度强化对其的打磨艺术。这种居于下位的打磨艺术在积极语用范式里是隶属于上位的语用哲学观的,是为表达主体所掌控和运用的。这样,以突出人的表达主体乃至表现主体地位为特征的语用哲学观与相匹配的语用方式观的和谐统一,就构成了在语用学发展史上具有转折意义的积极语用范式。

在积极语用的范式里,作为言语表达和表现主体的人,能够通过积极语用而达成与现实世界的和谐沟通,并实现自己的希望和愿景。因此,主体的人在表达和表现中真切地感受自我、享受生命、获得满足,这种表达和表现的成就感、愉悦感和自豪感转化为对新一轮再表达和再表现的激情投资,蕴蓄着挥洒言语智慧的热切期待,从而形成主体生命积极语用的良性循环。这与消极语用范式中“人”“言”分离的感受形成鲜明对比:深陷压抑、痛苦甚至麻木之中。久之,心理健康和生理健康都遭到隐形的伤害,令人遗憾的后果是“拒绝表达”反成为教育场域内的习惯性现象。从这个意义上说,积极语用是主体人的一种完满健康、具有质量的生活方式,也是促进心灵自洽、社会和谐的“精神清新剂”。

积极语用理论视角的顺时确立,为大陆母语教育的思维创新和实践创新提供了一种坚实的学理支撑。特别是积极语用的理论精华,为母语教育的课程目标的完善和更新输入鲜活的思想养料。应在准确评价已有母语教育目标观的历史贡献、反思其基本缺陷和滞后于时代发展的基础上,坚定树立促进学生主动表达乃至表现的积极语用目标观。由此为逻辑起点,开启大陆母语教育充满活性、流溢魅力的新阶段。

三、高师汉语言文学专业学科能力标准的重构

正是由于上述母语教育目标的重大修正,作为未来母语教师的高师汉语言文学专业本科生,自然应当在学科能力方面作出富于前瞻性、适应性和针对性的调整——基于对现在高师院校汉语言文学专业本科生培养方案的清醒审视,这种能力调整对中小学母语教育之长远意义和重要价值无论怎么评估都不为过。长期以来,高师汉语言文学专业的课程目标总是向综合性大学汉语言文学专业的课程目标靠近。在实际的教学过程中,高师本科生的语言或文学学术素养被过分夸大,以致用一个纯粹学者的学术框架来要求在读高师本科生,使之耗费大量的时间和精力去学习与未来职业有所错位的指向专业学者的“纯粹学术课程”,忽视了与将要从事的汉语文教育高度相关的语用能力的培养——这是高等师范院校从教育观念到教学实践“学”“用”分离的一种表现。

高师汉语言文学专业本科生应当具有以积极语用能力为核心的本体素养。长期沿袭的高师教学观念是:对汉语言文学师范生完整传授“汉语”和“文学”两大知识体系,并以“汉语”派生出“古代汉语”“现代汉语”等子系统,以“文学”派生出“中国文学”和“外国文学”等子系统,再继续衍生出下位知识体系的细密分支。指望这些静态的陈述性知识,在学生内心积淀和内化的基础上自然形成相应的专业能力。如果我们认同高师汉语言文学专业本科生的核心能力应当是完整、全面、深刻的积极语用能力,是用自身的这种积极语用能力去转化成中小学学生相应的母语语用能力,那么,高校汉语言文学专业首选的能力目标必然是养成高师本科生以自觉语用为动机的全语用和深度语用之能力。

第一,在积极语用目标观的引领下,培养师范生以“思”为内部语用、以“视”“听”“读”为输入型语用、以“说”“写”“评”为输出型语用的全语用能力。这里可以从两个维度来考量。维度一:就言语主体的言语行为之内外部关系而言,分为内部言语与外部言语。前者是指心灵之思,“心之官则思”即是;后者是指运用感官、诉诸感觉的外显言语行为。人的所有外部言语行为,无一不受思维的主宰和支配,它是启动言语行为的关键。不但在输入型的言语行为中,需要以“我”为主地筛选、比较和内化,而且在输出型的言语行为中,更需要通过思维而予以积淀和转化,即通过思维而完成言语行为从输入到输出的二度生成,实现语用主体的表达和表现意图。因此,在全语用过程中,外部言语行为与内在思维是须臾不可分离的,确认“思”在全语用中内隐的关键地位,旨在纠正“窄语用”(传统语用教育观只重“听说读写”的概念,实际上甚至异化为“阅读本位”的“窄语用”)中对“思”的偏废,旨在改变“消极语用”中对“思”的弱化甚至软性禁锢。维度二:就言语行为对信息的输入与输出关系而言,分为以接受为主的“视”“听”“读”诸语用行为与以表达和表现为主的“说”“写”“评”诸语用行为。所谓“视”,不仅指多媒体时代观看图像和视频这种特殊的信息接受行为,更指人际交往过程中观注对方目光、表情、肢体等身体语言,从而把握其心理流向,持续深化言语交流的观察能力——这是人生发展中重要的辅助性言语技能,是立体动态的言语循环系统中不可忽缺的环节。在日益走向视觉化的当代社会生活中,重估默默无言的“视”之技能,自当迫切。所谓“评”,是指基于自立人格、源于自由思考的个体独立表达,既可以是含有否定意向的质疑和批判,也可以是倾向肯定的褒扬和赞赏,其本质在于:独立的母语评论是自由思维的最好象征。评论,虽然可以通过言说和写作两种途径来表达,但一般言说和写作显然不完全是评论;更重要的是:大陆社会语用中严重缺乏独立的评论性表达,母语教育有关评论设计和应用普遍薄弱,一般师生甚至连母语教育专家的评论意识尚处“休眠”状态。基于如是清醒的反省,我们将“评”字醒目地与“说”“写”并置,且纳入“全语用”系统,着意凸显“评”在积极语用行为系统中的重要性。还需强调指出的是,上述“视”“听”“读”和“说”“写”“评”两大语用行为系列,并非是等量齐观甚或误以为基础性的“视”“听”“读”更重要,恰恰相反,以表达为指向的“说”“写”“评”是人之语用过程的目的所在,只要秉持积极进取、实现一己价值的人生态度,那么表达当然高于接受、重于接受。这是“自觉语用”的逻辑延伸,也是对长期沿袭的阅读本位、接受本位这种“窄语用”观念的历史性超越。这样,“全语用”将曾经颠倒了的语用行为认识论重新归正,并与走向开放创新、积极进取、弘扬生命活力的中国社会现实保持和谐同步。

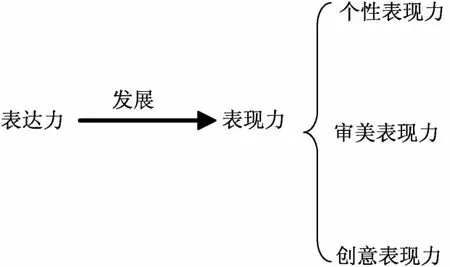

第二,从语用品质的深刻程度来看,积极语用就是一种突破平庸表达的深度语用,即从言语内容到言语形式均是洋溢着言语主体审美个性的表达力乃至表现力。所谓突破平庸表达,即超越传统意义上的“共性表达”“规范表达”和停留在客观事相上的“真实表达”,至少深度语用已非诸如叙述、描摹、再现之类“平面表达”,而是穿透生活事相、抵达事物核心的一种心智释放,不妨直言为语用主体的有意味“表现力”(performance power)。这里需要强调言语表达力与言语表现力两个概念之间的联系和区别。它们分别处于输出型语用能力的不同发展阶段。前者是指主体在口头和书面的言语输出中依循语法通则来准确用词、规范造句所达到的晓人事义的理性程度和效应;后者是指主体在言语输出中凭借一系列修辞艺术和技巧而释放心灵能量、凸现生命才情、展示一己智慧所达到的程度以及所收到的感人心魂的特殊效应,它以自我展示的强烈动机为基点,综合广博的语言文学知识修养、深厚的人生经验和感悟、熟稔的语言操作技能等多种元素积淀而成,故是言语内容和言语形式浑然天成所致的一种语用境界——以“汉语”为名称的中国人的母语教育旨在培养的就应然是基于言语接受的表达力、基于规范表达而超越其上的言语表现力(见图4)。故这是对全语用中“说”“写”“评”的深化、强化与优化。因此,深度语用是积极语用的核心概念,它至少涵盖下述三个子概念,即个性语用(表现力)、审美语用(表现力)、创意语用(表现力)。所谓个性语用(即言语的个性表现),是基于个人主体(而非类主体)、从言语内容到言语形式趋向“本我”独特风格的一种语用行为。虽然,初习母语,其语用色彩的共性浓于个性,但个性语用的本质是尊重并珍爱独特生命的“心灵真实”,只要注重以“心灵真实”统领言语行为,那么,不同生命个体就自然决定了自身个性语用的必然形成。而且,伴随着生命的成长和成熟,言语行为的个性化也自然从“青嫩”或“青涩”而趋向可期的“老练”或 “老辣”。援引台湾著名心理学家郭有遹先生在《创造心理学》里的表述即为长葆“稚心”。所谓“稚心”,是一种自动自发、快然自足的表露式创造(expressive creativity)。①郭有遹:《创造心理学》第3 版,北京:教育科学出版社,2002年,第142页。这种源自“稚心”的表露式言语行为,无粉饰,多率性,是通向创造心理和创意语用的基本途径,故明代李贽先生也有同类性质的深刻表达:“天下之至文,未有不出于童心焉者也。”②张锡坤主编:《新编美学辞典》,长春:吉林人民出版社,1987年,第228页。书面之文如此,口头之言亦复如是。只要人人尊重自我、忠于心灵,就会玉成斑斓多姿的言语表现,进而催生整个社会精神生活和文化生产的充盈活力。所谓审美语用(即言语的审美表现),是指言语主体为追求言语表现中强烈的审美感染力而有意识地借用某些修辞技巧(修辞格)或运用某些“言语秀”策略而展开的言语行为。这就是典型的表现性语用:主体在言语输出中凭借一系列修辞艺术和技巧而释放心灵能量、凸现生命才情、展示一己智慧所达到的程度以及所收到的感人心魂的特殊效应,它以自我展示的强烈动机为基点,综合广博的语言文学知识修养、深厚的人生经验和感悟、熟稔的语言操作技能等多种元素积淀而成,故是言语内容和言语形式浑然天成所致的一种语用境界。这种言语形式美是构建在言语内容“质实”基础上的,不是纸花镶嵌的苍白的形式美,故洋溢着“文质彬彬”的美感活力。所谓创意语用(即言语的创意表现),是指相谐于特定语境而又新颖、独到、有智慧的成熟言语行为。这种令人耳目亮丽、心灵感动的创意,当然包括内在思维品质和语词组合形式。与语境的和谐相称是创意语用的逻辑起点,突破语境的限制而展开深刻、独特、精彩的言语表现,则是它对一般言语行为的创造性超越。这种高妙的语用化境,也是个性语用发展到成熟阶段的最高呈示,虽非人人可以抵达,却理当激励人人憧憬与追攀。大而言之,高迈拔俗的积极语用将引导国家文化软实力的核心即文化创造力的持续走强,并最终成为东方文明古国文化复兴的深刻崇高的象征。

总之,高师汉语言文学专业本科生,作为未来立身中小学课堂的母语教师,最重要的是通过本文以下将探讨的应用性与学术性课程的学习而培养一种适应性、发展性、引领性的独特语用能力结构。该结构以“思”为内核、以“评”为关键、包含“思”“视”“听”“读”“说”“写”“评”这样完整的语用能力体系,尤其要趋向富于个性、审美和创意的输出性表现力,从而前瞻性地带动基础教育母语课堂教学的革命性重建。

图4 表现力与表达力的联系、区别及其内涵

四、培养汉语言文学专业本科生语用能力的课程建议

针对基础教育母语课程目标的归正和提升,高师院校汉语言文学专业本科生的课程设置应当随之突破传统框架,重建培养未来母语教师完整、深刻和成熟的语用能力体系为目标的新课程模块。这种课程设置的突破性改革,应当遵循两个基本原则。

第一,学术性与应用性课程兼容并蓄的原则。减少那些外围的纯学术课程,诸如游离于目标之外的文艺理论、中外文学史、语言发展史等课程,以增补适应于未来汉语文教师职业生涯的语用性课程。这些“外围的纯学术性课程”,并非简单化地砍删,而是进行精简、整合与融通,追求纯粹学术素养转化为“适切”于母语教学的特殊“教养”。从而挤出不适当的课程泡沫,使所学与所用和谐吻合。第二,培养以表达力和表现力为核心的语用能力本位的原则。所有课程的设置应当指向塑造未来汉语文教师这个目标:在练就“思”“视”“听”“读”“说”“写”“评”全面语用能力的基础上,强化和优化其言语表达力和言语表现力。只有这样,作为今日汉语言文学专业的本科生和明日之母语教师,才能成为中小学生习用祖国语言的身边活生生的“教科书”。

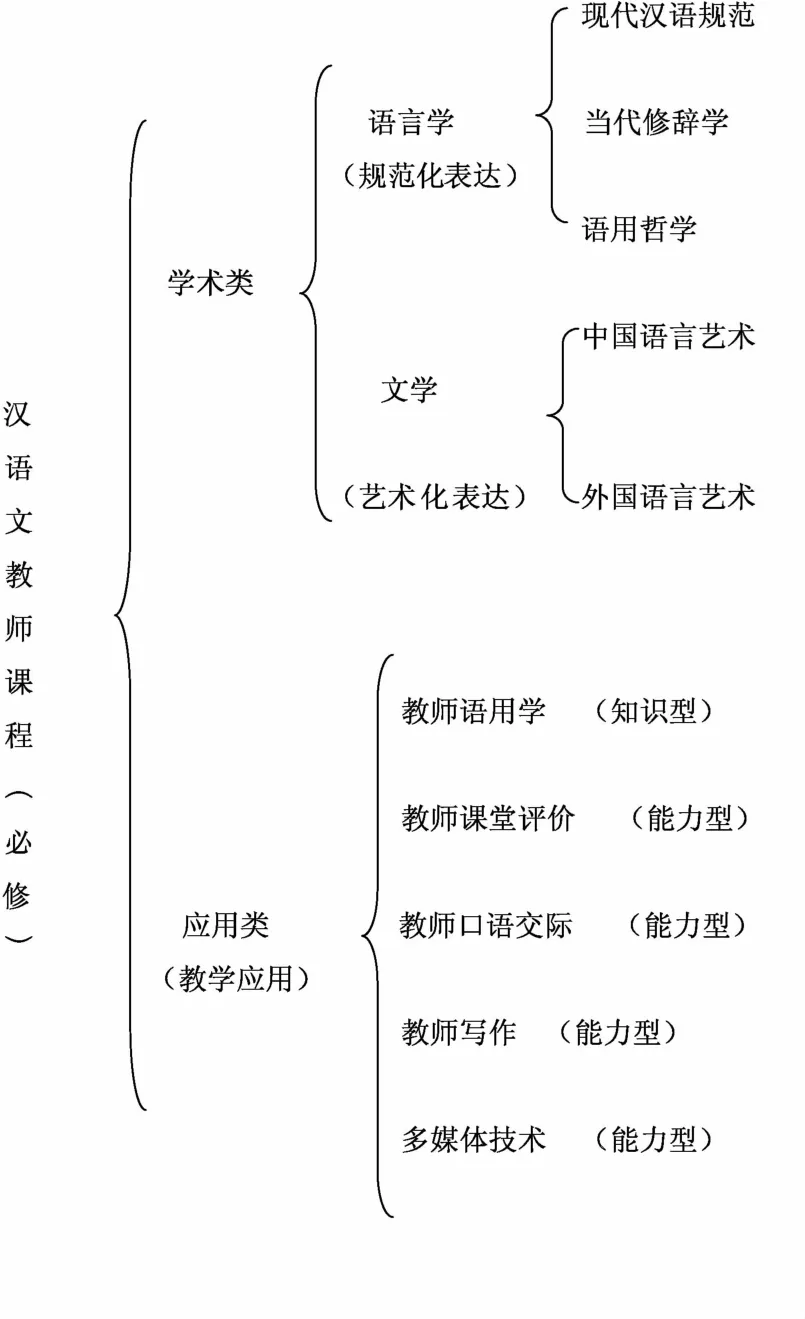

从上述原则出发,高师院校中文专业本科生的核心课程分为语用学术类和教学应用类两部分。前者包括语言学(规范化语用)和文学(艺术化语用)两个分支,语言学覆盖现代汉语规范、当代修辞学、语言学理论和语用哲学等基本领域;文学囊括中国语言艺术和外国语言艺术。后者包括教师语用学、教师口语交际、教师写作、多媒体技术和教师课堂评价等模块(见图5)。

图5

关于上述必修课程的几点说明。第一,关于学术类课程的目标指向。“中国语言艺术”和“外国语言艺术”这两门课程以作家作品为主线,精减中外文学史的史料(文学现象、文学社团、文学思潮等知识模块),突出文体艺术和语境艺术,以使欣赏中外语言艺术作品的过程成为怡养审美语用能力的有效途径,变单纯记忆文学知识体系为重在养成艺术语用能力,变单一认知、理解和接受文学作品为重在提升言语表达力和表现力。换言之,即使有些课程内容与传统相关课程尚存近似之处,但是贯穿其中的“课程灵魂”则是崭新、坚实、适切的。而“现代汉语规范”“当代修辞学”“语言学理论”和“语用哲学”等课程则是让本科生形成优化语用能力所必备的基本语言修养(语则→语修→语论→语哲),这种语言修养正是发展语用能力的精神沃土,在此生长起具有“语用自觉意识”的表达力和表现力。因此,这些曾被称为的“学术类课程”与传统相比已经发生了本质的变化,今后的工作应该是用一种全新的眼光来筛选内容、编撰教材。第二,关于应用类课程的崭新价值。这类课程正是传统高师汉语言文学专业本科生课程体系中比较缺乏的,它们直接服务于未来教师全面语用能力的培养。“教师语用学”介绍一般教师教学言语行为的知识体系,唤醒作为未来母语教师的本科生那种自觉的语用意识。“教师课堂评价”是训练未来教师在课堂师生互动的特定语境中应有的“话语类型”和表达能力;“教师口语交际”专门训练教师在日常口头交际中特有的生成性、应变性能力;“教师写作”是特训教师适合一定文体的书面表达力和表现力等。它们是属于应用型的训练课程,帮助未来教师形成最为核心的语用能力——其中当然以言语表达力和表现力为主。第三,增设养成语用主体人格的选修课程。由于卓越的语用能力来自于主体特有的高尚人格和优秀的精神结构,因此,需要增设促进本科生思想力、情感力和文化力之养成的“大文化课程”:“中国思想发展史与名家作品选读”“外国思想发展史与名家作品选读”“美学原理与名著选读”“中国文化发展简史与艺术欣赏”“外国文化发展简史与艺术欣赏”“当代思维学”“创造心理学”“积极心理学”“当代西方课程理论前沿”等等。适当选修这些课程就是优化语用主体的精神力量,内在地提升其言语表达力和表现力——这可谓真正的“培本”,所谓“养其根而俟其实,加其膏而希其光。根之茂者其实遂,膏之沃者其光晔”①(唐)韩愈:《答李翊书》。,是也。

总之,包括必修课程与选修课程在内的整个课程体系的重建,直接指向汉语言文学专业本科生全面语用能力的练就,特别是其中源自独立人格、深刻思想、丰富情感和深广文化修养的言语表达力和表现力的养成。如是,将从根本上改善未来母语教师的素质结构,极大地提升中小学母语课程的教学效率,使之成为夯实未来国民母语“童子功”的文化奠基工程。