老人边关

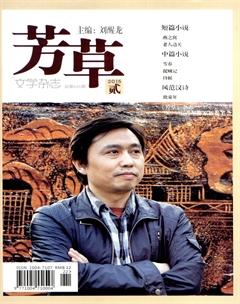

陈予

陈 予 一九六三年生于新疆伊犁河南岸兵团一团场。中国作家协会会员,新疆作家协会理事,伊犁州作家协会副主席。出版小说集《我们走在大路上》。现供职于新疆伊犁州文学艺术界联合会。

永忠老人一直是我们牛录年纪最大的老人,也是我们牛录活得最长的老人。打我记事起他就是个老人了,我儿子上小学了,他还是老样子。有一年夏天我回牛录奔丧——我八十四岁的老父亲过世了——竟然在一家杂货店门前见到他,他佝偻着腰,拄着一根枣木拐棍站在店门口,嘴唇蠕动了几下,咕哝了一句什么我没听清。只是看上去比从前显得更老了。

关于永忠老人的年龄,牛录的人众说纷纭,他后代的说法也不尽相同。儿子一个说法,孙子一个说法,重孙又一个说法。而他自己也有几个说法。一会儿说九十几岁,一会儿说一百多岁。这也难怪,在我们牛录,和他同时代的人早没了,他父母亲就不用说了,包括和他一块儿生活过的女人也都过世了,再加上他出生的那个年月又没有户口本,因此,他的确切年龄谁也没法弄清了,并将成为永远的谜。人们只能从他后人和他的讲述来推测。大致说来他过世的那一年,应该有一百多岁。那一年夏天,牛录——那时叫公社——乱哄哄的,办公室刚刷过白石灰的墙上铺天盖地贴满大字报,其中最多的是有关公社书记也就是永忠老人的三孙子永林的,最离奇的一张题目是《撕开永林爷爷——大流氓大骗子大特务——永忠的画皮》,洋洋洒洒几大张,牛录不少识字的人都读过这张大字报,多年后都还记得其中的内容。大字报上有板有眼地说,永忠老人十四岁就在清俄边境的卡伦那一带混,因为识文断字,能说会道,长得也不赖,骗过不少人家的女孩子,还留下两个私生子,一个在战乱时被打死了,一个还在。永忠就是个不折不扣的大流氓。

老东西回到牛录也没老实过,至少和三个女人有染。牛录的老人都知道,永忠曾经把邻居家的姑娘金花的肚子搞大了,邻居不愿意,硬是让他娶了大肚子金花,金花成了他第一个老婆。金花是解放前一年死的,给他生了七个孩子,活下来的只有两个。金花还活着的时候,永忠就和一个叫玉玲的大个子女人有一腿,金花死后永忠干脆把玉玲带到家里。这个女人是个二转子,她爹是个毛子。玉玲长得漂亮,但名声不好,和永忠正好是一对。两个人成天在一起鬼混,可没留下一男半女。老了老了,那一年,他老婆玉玲说是去城里的弟弟家,去了就再没回来。老东西人老心不老,老牛吃嫩草,和一个四十出头的小寡妇瓜拉上了,小寡妇叫春兰,有两个孩子,全扔给前夫了。进门一身轻,没想到一年后肚子大了,第二年春天生了个姑娘。牛录的人都不相信小姑娘是永忠的,怀疑小寡妇有外人,可人家小寡妇吐唾沫跺脚指天发誓,说孩子是老公永忠的,牛录的女人撇撇嘴,男人也是半信半疑。大字报说永忠是苏修特务就离谱了,理由是永忠会说俄国话,还去过七河省,和一个叫沙比诺夫的俄国人称兄道弟。十月革命之后,红军打过来了,沙比诺夫他们这些沙皇的士兵打不过红军,在一个叫杜托夫的军官的领导下,一路往东逃,逃过边境,跑到了伊犁,就地解除了武装,成了老百姓。沙比诺夫脱了军装,穿上了当地人穿的那种长衫,找到在伊犁河边打鱼的永忠,永忠收留了他,管吃管住,平时一块儿在河上打鱼。后来沙比诺夫和几个一同逃到伊犁的沙皇士兵去了澳大利亚,走时把他用了多年的单筒望远镜送给永忠,说是做个纪念。

大字报上说沙比诺夫是俄国间谍,俄国就是苏联,如此一来永忠自然也就成了苏修特务,证据就是从他家里搜出的单筒望远镜。红卫兵搜出单筒望远镜不知道是什么东西,问永忠,永忠眼瞎了,看不见,他拿过单筒望远镜从头摸到尾,一连摸了几遍,说是俄国哨楼士兵用的“千里眼”,红卫兵问他这玩意是哪儿来的,永忠说是一个俄国朋友送的。红卫兵问他什么叫“千里眼”,永忠想了一下,说应该叫单筒望远镜。红卫兵怀疑他家还有电台,有枪,把屋里、院子搜了个遍,除了一张破弓、几支破箭、一把生锈的破腰刀,什么都没搜到。大字报上还写了许多乱七八糟的事。大字报是一个八十一岁的造反派贴的,有人说他是永忠的私生子,可没有什么证据。不知为什么他那么恨这个老得几乎出不了门的人。

这一年的冬天一连下了三天三夜的大雪,雪停的时候所有人家的门都推不开了,只好砸碎窗户的玻璃,从窗户那儿挖一个洞爬到门跟前,将门前一人厚的雪铲出一块空地,把门打开。打开门之后所有的人都忙着铲雪:铲院子里的雪,铲院子外通往井台的雪。从雪中铲出通往队部通往粮店通往卫生所通往学校的路。从一人多厚的积雪中铲出的小路就像电影上的战壕,四通八达,通往牛录的各个地方。这是一个充满传奇的冬天,多少年之后牛录的人说起来都还记忆犹新。大雪之后是随之而来的寒流,出门必须要穿毡筒。冻死的牛羊硬邦邦地堆在雪地里,人们在羊圈牛圈的门前忙着宰杀那些因为严寒饥饿而奄奄一息的牛羊。一场大雪让久未沾过腥荤的人狼吞虎咽地大吃了几天——把几年的肉全吃了。

大字报原本是诋毁永忠老人的,可也透露了不少鲜为人知的信息。一时间永忠老人成了牛录的中心话题,有关他的传闻越来越多,越来越富有传奇色彩,也勾起了我对老人的好奇。我私下里找到老人的一个孙子——我的在牛录学校当体育老师的小学同学永康——提出想见老人一面,永康先是不解,随后看在老同学的分上还是勉强答应了。他带着我来到他姐姐家的院子——永忠老人就住在这所院子里西头的一间小屋里,我以为到了这把年纪的老人脑子肯定糊涂了,没想到永忠老人除了眼睛瞎了耳朵背了脑子好好的,越是久远的事记得还越清楚。我们聊了整整一个下午,聊得很开心。老人十分健谈,这让我想起了大字报上用的那个词——“能说会道”。

这样长谈一共有三次。有一次屋子里只有我俩,老人压低声音问我,外面发生了什么?我说没发生什么。老人说,你骗我,是不是俄国人打过来了?老人声音压得更低了。我说没有呀,俄国早不存在了,现在只有苏联。永忠老人沉默了一会儿,说那是骗人的把戏。苏联就是俄国。我十四岁去卡伦就和他们打交道,他们心里想什么,我心里最清楚。我听见枪响了,不打仗哪来的枪响?我说牛录发生了武斗,两派动了枪。永忠老人问我武斗是什么意思?我说是两拨人打架。现在打架都用枪?永忠老人更不解了,说他在卡伦那会儿只有弓、箭和腰刀。俄国人才有枪,还有单筒望远镜。老人的话匣子打开了,他像是面对我,也像是面对自己,睁着瞎眼述说起发生在许多年前遥远地方的往事……

年岁久了,我记不清是哪一年了,那一年我大概也就是个八九岁,我和我二哥去惠远我姥爷家,到那儿不久就遇到变乱。我姥爷在惠远衙门里做事,见过世面,他预感到这一回反民来者不善,惠远城城门还没关闭,就让我七舅连夜把我和我二哥送到伊犁河边,花了一两银子雇了一条小船渡到河对岸,走了一夜,第二天中午回到了牛录。我七舅在返回的路上遇到了反民,叫反民杀了。从此,再没有惠远城我姥爷一家的消息。那些日子,牛录的青壮年男人全发了弓箭弯刀,成了兵丁,背着弓箭大刀白天黑夜地在城墙头巡逻,随时准备同前来攻打牛录的反民拼个你死我活。牛录的人都明白,只要反民攻下牛录,大家全都没活路。不拼肯定是死路一条,拼一场可能还能拼出一条活路。

头领叫我父亲带了几个人一边在河边打鱼,一边观察河上河对岸的动静,如果反民从河上过来就及时回牛录报告消息。我父亲当过兵,有胆量,他同往常一样,在河边下网打鱼,一连数日,倒也没见有反民过河。有一天早上他去河边下网,抬头时叫眼前的情景吓了一跳,河面上漂了一片淹死的人,少说也有几百人!有消息说,反民打下惠远城,大开杀戒,杀了不少人。把伊犁将军都杀了。有些人扎堆,来不及一刀一刀地砍,反民索性把这些人赶进了伊犁河,除了几个会水的,全淹死了。

两年之后反民叫朝廷平定了,我们才知道姥爷一家十一口全死了,上吊的上吊,投井的投井。这边刚消停,传来消息,南疆那边又反了。我娘整天唉声叹气,说,孩子们一天天都大了,天下这么不太平,以后咋办呀。我爹说,乱世当兵!我爹当过兵,牛录的青壮年男子不少都当过兵。那时候锡伯营规定,男丁十六岁才能当兵,那时候叫当披甲,我十四岁就当披甲了。为什么?因为我十四岁时长得就跟十七八岁小伙子一样壮实了,比我爹高出半头。我兄弟四个属我壮实。我姨父是营里的佐领,他喜欢我,叫我当兵,说当兵将来能做官。谁都想做官呀。我爹我娘都佩服我姨父,一听他叫当兵二话没说就让我当兵了。一当兵就有了俸银,朝廷给的,还有三十多亩地。兵器有弓箭、腰刀。那时候做什么事都简单,到营上报名时,长官问我多大了,我说十六,长官再没问第二句。我说多大就多大。人家一看我都像个十六岁的小伙子。在营里训练了一个月,就派到了卡伦,也就是哨卡哨所之类的吧。从前和现在的好些东西叫法都不一样。

我们那一拨派往卡伦的一共九个人,一人骑一匹马。每匹马上都驮个褡裢,装着弓箭之类的兵器,还装面粉、水和烧酒。卡伦远,走一趟不容易,能驮的都驮上。

去卡伦走了整整五天。六七百里路,我们骑的都是普通的马。好马都在惠远城里呢。你不管普通不普通,比脚板子强多了。骑马还有个好处,安全。听从卡伦回来的人说,路上百十里地都见不到人烟,能见到的就是狼了。有时遇上三五条,有时十几二十条。骑在马上遇上狼心里就不害怕。这一带狼吃人的事时有发生。三两只狼好办,要是遇上狼群那就麻烦了。一两个牧民就是骑着马也斗不过。马天生怕狼,见了狼发慌,腿发软。人要是再害怕那就完了,只能是死路一条。好在我们年轻人多,天不怕地不怕,也不在乎什么狼不狼的。再说我们褡裢里还装着弓装着箭,身上还带着弯刀,遇上狼群下马也能收拾它们。

短训结束后我们回了一趟家,和爹娘家人吃了一顿团圆饭。第二天我们就上路了,出了牛录,一路上有说有笑的。我们一行九个人,领头的——那时候叫什么来着,时间长了我忘了,你们现在叫什么,班长?那时候不叫班长,不过意思都一样,就叫头领吧。头领姓安,叫安九,比我大两岁,是上边牛录的。他爹在惠远营里,是个不大不小的官。安九是我们几个里头唯一到过卡伦的,也只有他知道路。知道归知道,因为不常走,一路上也是边走边问。

出了牛录到处是沼泽地,到处是芦苇湖。那个芦苇,铺天盖地,不要说一眼,你就是十眼百眼也看不到个边!路就在芦苇边上,能过一架牛车,在芦苇丛中绕来绕去,绕出芦苇湖就得半天。那个蚊子,抓一把能炒一盘菜。再往西,就是树,就是草,沙枣树胡杨树沙棘,还有些树叫不出名字。那个草呀,一人深!路就是从这么深的草里蹚出来的。草里的蚊子更多,能吃人。还热死人!一路上流汗,汗水能流到裤裆里。

有时候走着走着,路不见了,得一边走一边找。一边找,一边走。找不到路了,往西走就是。大方向不会错。那时候走路没那么讲究,只要大方向不错,到哪儿都能走到。那时候哪有什么地图呀。安九就是地图。安九在前头走,我们跟在他屁股后头就是了。白天走,晚上住。走了不少路。一门心思快快走到,倒床上睡个三天三夜!就这么漫无边际地走呀走,也不知道翻过多少坡过了多少梁。过了一条小河,上到一处坡上,安九说,到了。到了一看,啥呀,几间小土房,外面围了一道土打的围墙。围墙有一马高。门前拴着十几条猛犬,院子里栽着两根松木桩子,桩子上拉着一根皮绳,皮绳上晒着几件哨服。两根木桩上分别拴着两只羊。

这就是卡伦。

从卡伦里出来几个人,迎过来。我们是来替换他们的。那时候卡伦三年一换防,也就是说这些人在这个小院子里已经待了三年。换句话说,我们也要在这个小院子里待三年。三年里,见不到亲人。他们一拨的领头叫苏尔太,是个利索人。也就是一泡尿的工夫,把羊宰了,肉分成块,下到锅里,又往灶里扔了几块劈开的松木块。也就两个时辰,肉煮熟了,用三个大木盘子端上来,两拨人围着一张长条桌吃肉喝酒。苏尔太问了些牛录上的人和事。安九问了卡伦对面的事。卡伦对面住了十来个俄国兵,俄国兵爱喝酒,一喝醉就骑着高头大马,肩上挎着长枪,摇摇晃晃从小河那边蹚水过来,要酒要肉,不给,就骂,还开枪,蛮不讲理。苏尔太说,能忍则忍,人家有沙皇撑腰。咱老佛爷毕竟是一妇人,皇上又年轻,事情不好办。安九心领神会,点头应承。

吃罢喝罢,交接完,他们那拨人归心似箭,收拾了东西打了招呼就出发了。他们回去走的也是这条路。

刚到卡伦,我们九个人按照头领安九的吩咐,天天在院子里操练,最远走到离院子一箭之地的高坡上。高坡上有个土台子,我们就站在土台子上朝对面望。土台子往上一里地立着一块四尺宽六尺高一尺厚的石碑,石碑也叫界碑。石碑西边是他们的地盘,东边是我们的地盘。大致就是这么个意思。石碑下面的低洼处有一条一丈宽的小河,小河对面八九里地有一片树林,还有个哨。安九说,我们的任务就是盯着对面,看对面哨所里的俄国兵都干些什么,不让他们到这边来。这一带的俄国兵不多,偶尔能看见几个骑马的俄国兵出现在我们对面的山坡上,沿着山坡往下,消失在山坡的另一面。他们偶尔也会出现在山坡下的小河旁,应该是去饮马。

过了几个月,我们对这一带就熟了。这一带方圆百里除了一个小庄子,零零星星地有些哈族牧民,这些牧民住在用毡包裹的房子里,一会儿在山脚下,一会儿在河边,不固定。离我们卡伦几里地就有一户牧民,一家有十来口子。

从卡伦到庄子有四五十里地。庄子不大,有百十户人家。人杂,维族、乌孜别克族、塔塔尔族、东干人、汉人、当兵的、放羊的、做小买卖的,什么人都有。一条小河自东向西,穿庄而过。我们刚去的时候,小河、庄子都在朝廷的管辖之下,后来,俄国人把哨卡推进到了这一带,庄子里出现了俄国人。与俄国人一同出现的还有一个小酒馆。小酒馆一大一小两间房,七八张桌子,掌柜的是个三十来岁的俄国寡妇,人高马大的,叫马加。来人在外间喝酒,马加在里间做生意,遇到高兴的事,马加就自个儿喝几杯。她一会儿放声大笑,一会儿呜里哇啦地骂人。来小酒馆喝酒的多是骑马来的牧民。庄子上还有一家小杂货店,卖的一多半是俄国货。没事的时候,我们三五个人结伴去庄子转一圈,一来一回就是一天。窝在卡伦人心里发急,隔个十天半月,我们就要找个借口去一趟庄子,去得多了,还学会了说俄国话。

那个叫沙比诺夫的俄国兵就是我在小酒馆认识的,他年龄和我差不多,走进小酒馆的时候身上背着一杆枪。因为都是当兵的,我对他身上别的不在意,对他身上背的枪不能不在意。在卡伦第一次见到对面骑马的俄国兵时,我就发现他们和我们不一样。他们身上没背弓,也没背箭袋。他们身上背的东西和我们的不一样,我打听了一下,他们身上背的叫枪。也就是说人家的兵器和我们的不一样。

沙比诺夫把枪从身上取下来,枪管朝上,靠在酒桌的角上,自个儿坐下来,要了一瓶酒,用牙咬开瓶盖,给自己倒了一杯。喝酒的时候他的眼睛警惕地盯着我,好像我是个怪物。小酒馆卖的酒是俄国酒,叫伏特加。我们家的男人有喝酒的传统。我爷爷我父亲都爱喝酒,也能喝,牛录里能喝过他们的没几个。我八岁那年第一次喝酒,忘了是什么高兴的事,我爷爷让我喝的。喝了多少记不清了,反正醉了。只记得喝的那酒叫牛录烧,劲大,冬天喝几口顶穿一件衣裳。伏特加和牛录烧不一样,刚开始喝不来,又苦又涩,喝了几回才顺过劲来。

沙比诺夫一口一杯,没多一会儿,一瓶就快见底了。这时候他脸红得像公鸡,突然站起来挥舞着胳膊唱起歌来,我不知道他唱的是什么,后来才知道这首歌叫《上帝保佑沙皇》。他一边唱着歌一边提着酒瓶走到我跟前,给我倒了一杯酒,示意让我喝了。咱们大清国人有句话叫隔席不搭话,我又不认识他,凭什么要听他的摆布?我没理他,他用俄国话骂我是猪,他不知道我能听懂,我用俄国话回骂了他一句。没想到他立马揪住我的衣领,我顺势一拉一别就把他放倒了。我知道他喝多了,没下重手。酒馆里喝酒的人过来把我们分开,我也不想惹事,付了酒钱,离开了酒馆。

这是我和沙比诺夫头一回打交道。俗话说不打不成交。我和沙比诺夫第二回见面是在小河边,我在河边饮马,他也提了个洋皮小铁桶在河边饮马,饮完马,他用洋皮小铁桶打了水冲马身,给马洗澡。他用俄国话和我打招呼,我也用俄国话回应了。他问我在哪儿学的俄国话,我说在庄子上。他说想学我们的话,问我能不能教他。我说,白教不行,这样,我教你大清国的话,你教我俄国话。他说哈拉索,就是“好”的意思。从此,我们隔三差五地来到小河边,马也饮了,话也学了。我们在小酒馆再见面时还要拥抱一下,成了朋友。成了朋友喝酒的时候就坐到了一张桌子上,你一杯我一杯地喝,喝多了他就站起来唱《上帝保佑沙皇》,我也喝多了,就学他,学了几回,我也能用俄国话唱他唱的歌了。有一次沙比诺夫喝多了提出要和我摔跤,我喝了也不少,说摔跤可以,他要是输了就得答应我一个要求,我要用他的枪放几枪,他一口答应了,结果摔跤他输了。我们出了小酒馆,来到庄子西头,百步之外有一条狗,沙比诺夫举起枪,略为瞄准了一下,手指头一动,当的一声,吓了我一跳,再一看前面那条狗,扭了一下身子躺下了。我们走过去,见狗头上一个眼,血还在从眼里往外流。沙比诺夫把枪交给我,教我上子弹,教我瞄准,教我扣扳机。他指着几十步外树梢上的乌鸦说,你就打它吧。我举着枪瞄了一会儿,扣动了扳机,枪响了,还起了一股烟,乌鸦飞了。有了头一回,就有了第二第三回。一喝酒,我们就摔跤,一摔跤我就打枪。摔得多了,沙比诺夫也能把我摔倒了,我百步之外也能打死狗了。第一次用枪打死狗时我心里一震!

天爷呀,这么老远就能打死狗!和人家一比,我们的弓箭狗屁不是了,要真是打起来,我们不就像狗一样被人家打死了。我害怕了。在卡伦的高坡上,再见到骑着马背着长枪的俄国兵,我再也不敢往前走了。我怕他们身上的枪。

还有更可怕的事。有一回,在河边洗马,我见沙比诺夫手里攥着一根烟枪似的东西在那儿左瞧右看的,不知是个什么玩意,就问他,他说这玩意叫单筒望远镜。我问他啥叫望远镜,他说就是能看到很远地方的东西,我说能不能叫我瞅瞅,他递给我,简单地说了一下要领,我举起望远镜,吃了一惊,几里外的山坡一下子到了眼皮子底下!天爷哎,这还得了,人家手里有这玩意,几里地外的我们在人家眼皮子底下了。也不知道朝廷听说没听说过这玩意。

在小酒馆喝醉的沙比诺夫告诉我一件事。沙比诺夫说,我们偷偷把好几个地方的界碑往你们那边移了十几俄里你们不知道吧?听说你们现在的皇帝是个老太婆,我们俄国的军队都打到你们北京了,还放了一把火。说完他站到一条板凳上,高唱《上帝保佑沙皇》。

上面来人通知我们往回撤。一撤撤了几百里。一打听说是朝廷和俄国签了个什么契约,这一大片地方是人家俄国的了。

我们向东撤了几百里,驻扎在一个新建的卡伦。这个卡伦离牛录近多了,骑马也就是两天的工夫。人也比从前少了一半。安九早几年就调到了惠远城,我在惠远城新兵队训练了三个月,头一回有了自己的枪。和沙比诺夫他们的枪相比,上面发给我们的枪比铁匠铺里铁匠打的鸟枪强不了多少。但就是这样的枪背在身上也比弓箭强不知多少倍。我们没用枪打过人。我们用枪打过狼,打过兔子,打过麂子。多年的媳妇熬成婆,卡伦的人换了一茬又一茬,我总算混了个头领,带着五个披甲在兔子都不拉屎的荒山野岭驻防。这鬼地方见不到什么人,动物倒是不少,一到冬天成群结队的狼就在我们院子周围转悠,夜里发出森人的嗥叫。一下雪,我们就哪儿都去不了了,白天还能在院子附近转转,夜里就不出院子门。对面的俄国兵十天半个月见不到影子,他们大概撤到了庄子上。庄子上有女人,有酒。庄子上也有我的一个相好,是个俄国黄毛丫头,脸上有不少雀斑,叫丽达。我每一回去庄子上都要找她,在她身上花了不少银子。我还在庄子上和沙比诺夫喝酒、比枪法。我脑子好使,不管什么东西一看就会。沙比诺夫情绪不好,两眼暗淡无光,问他是不是遇上了什么麻烦事,他耸耸肩,一口就把一杯子酒喝了。后来我才知道,沙比诺夫情绪不好是因为,俄国老百姓在闹腾,沙皇遇上了麻烦。他在替人家沙皇瞎操心呢。