人力资本聚集与溢出效应机制解析

■汪运波 逯 进 任 龙

自20世纪50年代以来,伴随经济增长理论的兴起和持续拓展,完整的人力资本理论逐渐建立起来,实现了人口素质、家庭经济与宏观经济的有机结合。作为家庭经济与宏观经济的桥梁,人力资本理论将微观的要素最优化理论与宏观的经济增长理论完美地结合到一起。人力资本理论最初有两个核心观点:一是人力资本对经济增长具有明显的促进作用[1];二是提高人力资本水平的核心是提高人力资本的质量,而对教育的投资是人力资本提高的主要途径。但自20世纪60年代后期经济增长理论陷入困境后,人力资本理论有了更多的人口与家庭社会化属性的研究特征。然而,20世纪80年代,以卢卡斯[2]和罗默[3]的研究为标志的“新经济增长理论”诞生,重点强调了技术创新与人力资本所具有的经济长期增长动力机制,由此再次激发了人力资本之于经济增长的重要性,进而引发了宏观经济理论特别是经济增长理论的飞跃性突破。新经济增长理论构建了以人力资本为核心的经济增长模型,明确解释了人力资本对经济增长的内生作用机制。

自20世纪90年代以来,随着主流经济学与我国经济的快速接轨,国内学者开始重视人力资本理论在我国的应用与研究,随之出现了众多具有理论与政策价值的研究成果。国内的研究主要从实证方面展开,集中在人力资本的核算、人力资本的产出贡献率[4]、产出效率、聚集效应及溢出效应等几个方面,但对后两个方面的研究模式相对单一。如在聚集效应研究领域,大都集中于规范性研究,罗永泰[5]最早做出了系统化论述,牛冲槐[6-8]等从人才角度对人才聚集效应的具体特征、科技型人才聚集效应和文化对人才聚集的影响等问题进行了深入研究,提出人才聚集效应的8个效应特征。而在溢出效应领域,实证性分析相对丰富。这方面国内学者主要是引进并继承了国外既有的研究成果,部分学者对人力资本外溢效应对不同行业、区域以及经济发展产生的影响做了实证探讨。如王金营[9](P166)对我国人力资本外溢与经济增长的关系进行实证研究,发现1978—1998年我国人力资本外溢对经济增长的贡献率为16.69%。张波和周绍森[10]使用1996—2002年我国省域数据,研究了我国人力资本溢出效应以及人力资本生产部门与非人力资本生产部门之间的要素生产力差异。

从既有研究看,有关人力资本经济增长机制的研究已成为内生经济增长的核心内容,但针对人力资本的聚集效应以及溢出效应的关联性研究并不多见,特别是在人力资本聚集效应难以有效衡量的情况下,这一研究领域一直被忽视。然而,依据经典的空间经济理论,只要一个区域存在持续的经济增长,那么其产业和生产要素等都会产生明显的聚集现象,进而会伴随产出溢出和空间溢出的发生。因此,在既有人力资本理论研究的基础上,结合经济增长的一般规律,在统一的框架内研究人力资本聚集与溢出效应两者之间的特定联系及其对经济发展的影响机理,具有鲜明的理论和现实意义。

一、相关概念辨析

人力资本聚集效应[11]是指一群独立自主又彼此依赖、相互关联的成员集合在一起,利用各自的人力资本要素,促进信息与知识的流动和新思想、新技术的创造,发挥出整体系统大于部分之和的效应。人力资本溢出效应[2]是指对人力资本投资或人力资本存量增加存在外部性,即投资收益不可能全部被投资人获得,因为外溢使得投资人以外的经济事物存在帕累托改进的可能。人力资本的聚集效应和溢出效应是紧密联系、密不可分的。人力资本的聚集效应依赖于知识的溢出发挥作用,人力资本聚集效应程度越高,新知识(技术)就会产生越多,新知识(技术)总是倾向于诞生在此类聚集的区域[12](P297),溢出效应就越明显;知识技术溢出越多,经济增长越快,就越容易吸引其他主体,人力资本聚集动力也就越强。

基于人力资本聚集效应和溢出效应所具有的相互依存、相互促进的紧密联系,本文把两者合称为人力资本聚集与溢出效应,进一步简称为人力资本聚溢效应。本文研究的人力资本聚溢效应包含两层含义:第一,它是人力资本聚集效应和溢出效应的合称,研究内容涉及人力资本聚集效应和溢出效应两部分;第二,它特指两种效应间相互依存、相互影响的关联性特征,研究内容涉及两种效应间内在的必然联系。

二、对人力资本聚溢机制的多维解析

“维”通常是指一种度量。这里的多维分析是指从聚溢因素、时空演化、系统耦合等多角度、多层次,对人力资本聚溢效应发生的机理展开全面解析。

(一)聚溢因素维度

人力资本个体在促进聚集与溢出过程中发挥的作用是不同的,据此可将人力资本个体分为聚集因素个体和分散因素个体两部分。前者是指那些资本存量较高,具有专长和较高声誉、影响力及领导力的个体,它能对其他个体产生强大吸引力。聚集因素在人力资本聚集过程中处于核心领导地位,它能产生巨大的磁场和向心力,吸引其他因素聚集到其周围。后者是指那些资本存量相对较低、不具有竞争优势、容易被吸引又容易逃逸的人力资本个体。分散因素在聚集过程中处于被动、从属地位。同样,在人力资本溢出过程中,相对于聚集因素,分散因素更加活跃,更容易促使人力资本个体流动到其他区域。在人力资本聚集与溢出过程中,无论是人力资本聚集因素还是分散因素都是必不可少的重要因素。

(二)时空演化维度

从时间维度分析,理论上对于特定区域和阶段的人力资本,其聚集效应与溢出效应是有时间次序的。人力资本聚集效应一般先于溢出效应发生,人力资本聚集效应随即会带来溢出效应,溢出效应发生后会带动新一轮更高层次的聚集效应。人力资本的聚集效应和溢出效应就这样周而复始依时依次进行。然而,从整体空间区域看,一个区域人力资本的聚集流入必然会同时引起其他区域人力资本的溢出流失,人力资本的输入与输出、聚集和溢出几乎是相伴而生的。

从空间维度分析,人力资本的聚集效应不仅会使本区域的人力资本根据专业和行业类别聚集到特定区域,也会促使其他区域的人力资本聚集到本区域,从而促进人力资本在不同区域间流动,形成人力资本输入区域和人力资本输出区域。当人力资本输入到某一区域聚集达到一定程度“阈值”[13]临界点后,受空间发展局限性的影响,部分人力资本会发生逆向流动,从原来聚集的区域溢出,使人力资本输入区域变成输出区域,输出区域变成输入区域。因此,人力资本在区域间的聚集和溢出是受地理空间局限性影响的。

(三)相似物理现象维度

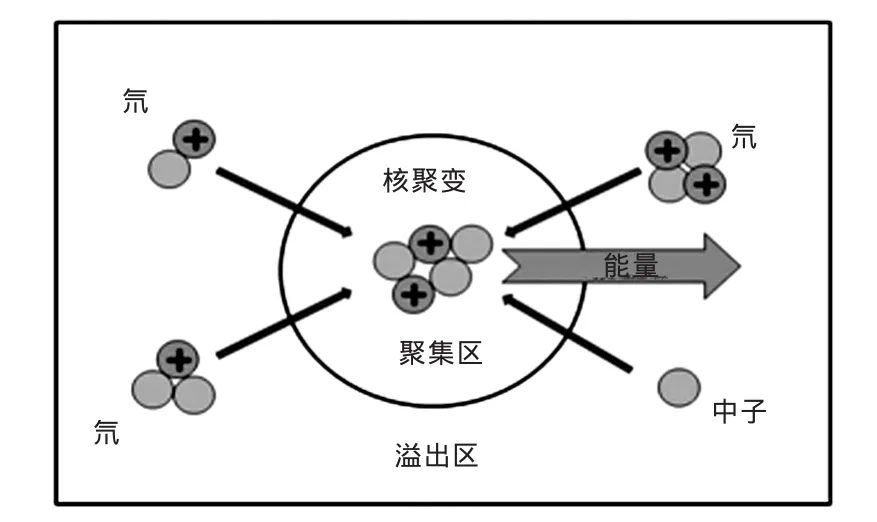

人力资本聚集与溢出效应发生的过程和功能,与核聚变-能量扩散现象非常相似(如图1所示)。核聚变后,聚变区域会产生强劲吸引力,吸引更多物质进入该区域。同时,核聚变产生巨大能量,能量会大量扩散(辐射)到周边区域。而人力资本的聚集与溢出过程大致也经历了上述过程,如在某一经济快速发展的增长极区域,会产生明显的经济增长引力与外溢能量,从而不但使得经济增长所产出的巨大引力对周边区域人力资本产生强劲的吸引力,同时通过人力资本的外溢效应,亦会进一步对周边区域产生明显的经济增长促进作用。

(四)正负效应交替维度

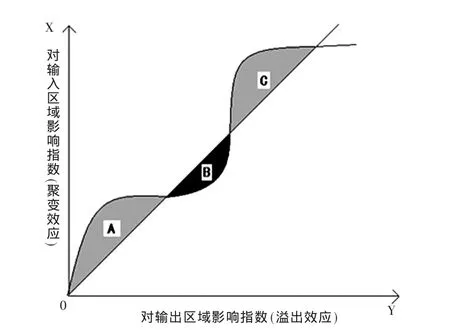

人力资本的区域性聚集带来了劳动力、知识与技术等生产要素的聚集,加速了知识的传播与交流,提高了技术进步率和经济增长率[14],促进了科技成果的转化与创新,推动了对该区域的投资,从而促使人力资本聚集区经济获得快速发展,给人力资本输入区域带来巨大的经济收益(如图2中A区所示)。

图1 物理核聚变-能量扩散模型

图2 人力资本流动对输入(出)区域的影响与聚溢效应图

但是,当这种聚集达到一定“阈值”,人力资本的过度聚集将成为该区域经济发展的负担与障碍,部分人力资本会因不满恶化的环境而流回原输出区域。这些回流的人力资本再次回到原区域时,其自身存量已发生质的提升,会带回大量新知识与技术,给输出区域带来较大经济收益(图2中B区所示)。

而部分人力资本离开后,原输入区域发展环境大幅改善,人力资本经过市场化淘汰后更具竞争力,区域竞争力进一步增强。同时,人力资本溢出扩大了该区域知名度、吸引力和向心力,对人力资本聚集形成正反馈,带动了新一轮更高层次的聚集,给人力资本输入区域带来新的经济发展动力(图2中C区所示)。

(五)系统耦合维度

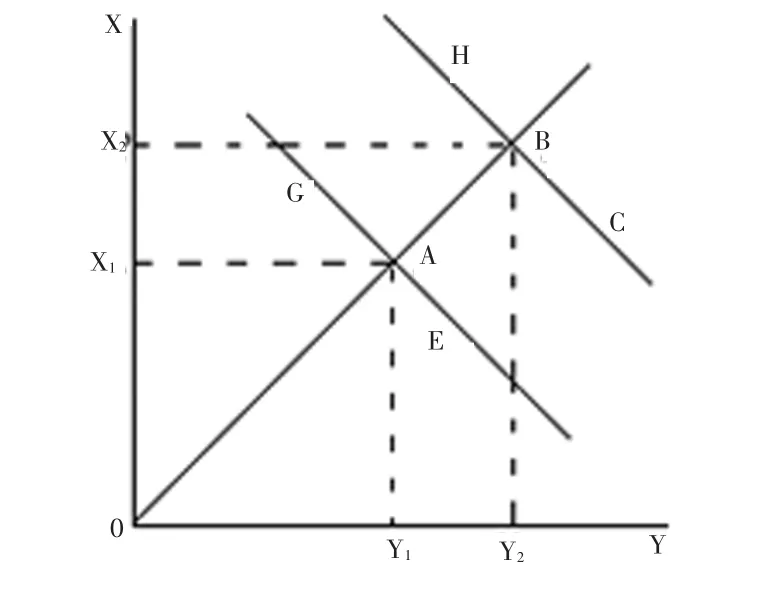

耦合源于物理学中对两系统协调与互促关系的衡量,涵盖了协调度与发展度两个方面。从一般化的原理看,发展度体现为系统从初级到高级的变化,而协调度则描述了不同的系统之间和谐发展的程度。因此,由这两个方面综合而成的耦合度则蕴涵着发展的“量扩”和协调的“质升”两个特征。对应于本文的研究对象,可以设想二者之间存在着耦合关系,即人力资本聚集与外溢不但各自存在着由初级向高级转变的过程,同时二者存在着良性互促的发展过程。具体模式如图3所示。

图3中X和Y分别代表聚集度和外溢度,OA线表示二者的协调度,GE和HB两线分别代表二者的发展度。

假定1,聚集度和外溢度对系统耦合同等重要。由此可知,在协调度最优时,诸如A、B这样点的连线构成了系统协调度线,且其斜率为正。

假定2,越偏离原点,则系统的发展水平越高。由此可知,系统的发展水平HC要高于GE,且H与C、G与E的发展水平相同。发展线的斜率为负即可,也就是说,在由人力资本聚集与外溢组成的系统中,聚集与外溢可以相互替代。

在上述界定下可知,一方面,如果人力资本的聚集与外溢水平越高,则系统发展度越高,发展度曲线越偏离原点,此时人力资本水平也越高;另一方面,由于集聚与溢出存在替代关系,则二者之间应存在一个最优的协调度。例如,假定OA线斜率为1,则发展度最优为1。故由这两点可知,在人力资本集聚与溢出协调发展的基础上,二者的发展度越高,代表人力资本系统的发展水平整体上越优。由上述思路可知,B点是最优点,它兼顾了最优协调度和更高的发展度。

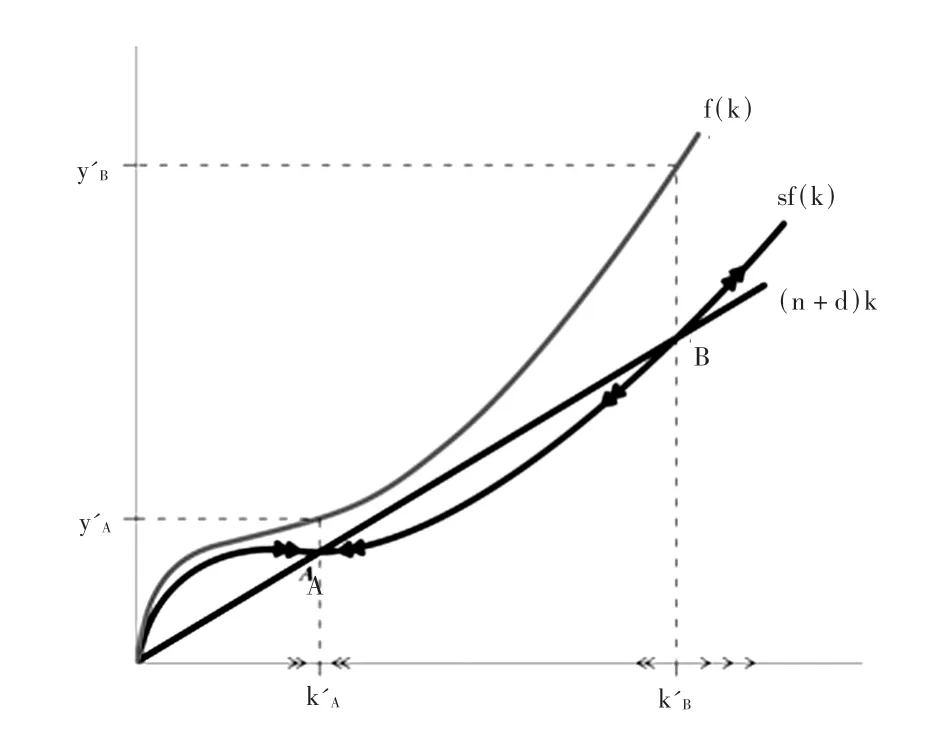

进一步观察可知,如果考虑到长期内经济增长的动态变动,则联系前述分析可知,在聚溢正负效应转换与耦合逐步优化的过程中,在一个特点时期,会出现类似于内生增长的路径,如图4所示。假定k为人均人力资本,y即f(k)为人均产出,sf(k)为人均人力资本投资额,n和d分别为人口增长率和折旧率。

首先,在人力资本聚集作用的正向推动下,经济增长会出现如A所示的稳态点。A点左侧y和sf(k)都大于n+d,进而出现经济的快速增长,这一区域属于增长初始的边际报酬递增阶段。其次,在经济增长达到一定水平后,即A点至B点之间,可以将其称为陷阱区域,虽然人力资本水平在不断增加,但sf(k)小于n+d,这将引起人力资本投资率的放缓,甚至开始为负,这样会出现明显的人力资本分散。此时,如果政策可以保障将人力资本投资引向B点以后对应的内生增长区域,则在人力资本外溢作用的支撑下将会产生持续的增长效应;否则将投资引向A点以前的新古典增长区域,则在短期内有较快增长,但在中期AB内增长将停滞,即处于二者之间的区域类似于所谓的“增长陷阱”。

图3 人力资本聚溢的耦合演进

三、人力资本聚溢的影响因素

综合国内外既有研究,人力资本聚溢效应主要受以下四个方面因素的影响。

(一)价值观念

根据马斯洛需求层次理论,“自我实现需求”是人的最高层次需求。因此,实现自我人生价值就成为人力资本流动进而产生聚溢效应的重要动因。此外,宗教文化、风俗习惯和个人性格等因素对人力资本聚溢效应也产生着重要影响。如我国西部地区的某些少数民族聚住区,人们长期受到当地习俗文化的影响,不愿意外出活动,也没有外部人口流入,从而无法形成有效的人力资本聚溢效应,进而导致经济发展的长久停滞以及文化的单一化发展。

(二)制度约束

由制度和规则所构成的社会环境,对人力资本功能发挥起着关键性的作用[15]。各区域社会制度和政策不同,对人力资本聚溢效应所起的作用也大不相同。例如,以人口自由流动为基础的管理制度必然会推动人力资本流动,对人力资本聚溢效应起到促进作用。当前,我国实行的以户籍制度为核心的人口管理制度在一定程度上限制了我国人力资本的自由流动,不利于人力资本聚溢效应的发挥。

(三)经济收益

国内学者研究认为[16-17],人力资本投资的最终目的是为了获取个人与社会收益的最大化。与此相一致,人力资本在区域间的流动而产生的聚集与溢出,同样使经济个体获取更好的发展机遇,获得更大收益,进而以其外溢效应带动社会整体收益递增。

(四)发展环境

人力资本发生聚溢效应需要人力资本聚集达到一定规模。但是,并非人力资本达到一定规模就必然会发生聚溢效应。人力资本聚溢效应需要一定的条件和发展环境。这方面,和谐融洽的工作、生活环境对人力资本聚溢效应产生着重要影响。如城市提供的“综合机会”(城市的现代性和国际性特征)、城市生活质量、工业化、工作舒适度、优美环境、干净空气和便捷交通等。[18]

四、对策建议

综上所述,人力资本聚溢效应有利于人力资本提升,有利于科技创新与经济发展。为了推动我国经济可持续发展,我们需要从观念、制度等方面采取创新性措施,充分释放人力资本聚溢效应作用。

(一)观念创新

持续增加人力资本投资。各级政府应充分调动各方对人力资本投资的积极性,同时担负起在舆论宣传方面的重要责任,引导社会形成尊重人才和终生教育的观念,着力通过投资持续提高人力资本存量,充分发挥人力资本聚集与外溢作用力,为人力资本投资获得更多价值。

强化高端专业人力资本积累。高端人力资本是聚溢效应中的核心和关键因素,培养本土“乔布斯”和引进高端领军人物,可以快速增强区域核心凝集力,促进人力资本的聚集、外溢甚至是回流。但需强调的是,培养和引进高端人力资本既要有前瞻性,又要切合实际,充分考虑本地人力资本整体水平和对聚集与溢出的吸收能力,防止“好高骛远”导致“水土不服”。

图4 人力资本聚溢与内生经济增长

(二)制度创新

制定人力资本发展规划。从中、长期发展差异性出发,人力资本发展规划既要有各行业人力资本发展总体规划,也要有急需、重点发展行业专项规划。发展规划要兼顾域外引进、本土培养和“干中学”再培养等各方面,重点做好具有竞争优势行业所需人力资本的发展规划。

创新人力资本自由流动政策。人力资本自由流动,是实现资源合理配置、充分发挥人力资本聚溢效应的重要条件。即使是传统输出地区,当地政府也应积极鼓励人力资本跨区域流动,加强对知识溢出的吸收。同时,大力改善发展环境,增强本土向心力,促进人力资本回流。要建立和发展人力资本市场,改革户籍和人事档案制度,充分发挥市场在人力资本流动中的重要作用。对于掌握核心技术的人力资本,可短时采用法律保护等措施,既不根本反对自由流动,又可避免因技术流失造成投资效率下降。

强化人力资本与技术创新的良性互动。技术创新,是人力资本聚溢效应的重要作用与价值体现。政府可以做好以下政策引导:第一,加强创新型人力资本培养;第二,加大对科技创新的经费投入与政策帮扶;第三,加强对科技创新的奖励与激励;第四,纠正市场失灵。由于人力资本溢出效应的存在,对创新型人力资本的投资不可能全部被投资人获得,人力资本投资市场存在着市场失灵。因此,政府有必要从政策上和经济上给予支持和补贴。

[1]张焕勇,杨增雄.人力资本投资风险的防范机制分析[J].贵州社会科学,2013,(11).

[2]Lucas,R.E.On the Mechanics of Economic Development.Journal of Monetary Economics,1988,(1).

[3]Romer,Paul.Increasing Returns and Long-Run Growth.Journal of Political Economy, 1986, (5).

[4]郭志仪,曹建云.人力资本对中国区域经济增长的影响——岭估计法在多重共线性数据模型中的应用研究[J].中国人口科学,2007,(4).

[5]罗永泰,张威.论人力资本聚集效应[J].科学管理研究,2004,(1).

[6]牛冲槐.人才聚集效应及其评判[J].中国软科学,2006,(4).

[7]牛冲槐,黄娟,李秋霞.基于灰色关联投影模型的科技型人才聚集效应测度——以中部六省为例[J].科技进步与对策,2013,(1).

[8]牛冲槐,王燕妮,郭丽芳.中西文化差异对科技型人才聚集效应的影响分析[J].管理学报,2009,(6).

[9]王金营.人力资本与经济增长:理论与实证[M].北京:中国财政经济出版社,2001.

[10]张波,周绍森.中国人力资本外溢效应的实证分析[J].南昌航空工业学院学报(社会科学版),2005,(1).

[11]罗永泰,张威.论人力资本聚集效应[J].科学管理研究,2004,(1).

[12](英)阿尔弗雷德·马歇尔.经济学原理[M].朱志泰,译.北京:商务印书馆,1983.

[13]王文静,吕康银,王迪.教育人力资本、健康人力资本与地区经济增长差异[J].经济与管理,2012,(9).

[14]Krugman Trade.Accumulation and Uneven Development.Journal of Development Economics,1991,(149).

[15]郭东杰.论人力资本、社会资本对农村剩余劳动力转移的影响[J].江西社会科学,2009,(5).

[16]徐智环.转型期农村人力资本流动中政府的作用——一种经济学角度的分析[J].齐鲁学刊,2004,(5).

[17]余泳.中国少数民族村寨人口流动特征及其影响因素分析[J].云南社会科学,2006,(2).

[18]于涛方.中国城市人口流动增长的空间类型及影响因素[J].中国人口科学,2012,(4).