硫酸依替米星与头孢菌素联合治疗老年社区获得性肺炎的疗效评价

项婕 朱长远

[摘要] 目的 探讨硫酸依替米星与头孢菌素联合治疗老年社区获得性肺炎的实效性评价。 方法 选取2013年1月~2014年1月我院收治的88例CAP患者,将其分为观察组和对照组,各44例。观察组患者采用头孢菌素联合硫酸依替米星治疗,而对照组单独使用头孢菌素进行治疗,并从细菌学、患者的体温、咳嗽和咳痰、血象变化、X 线胸片变化、肾毒性及耳毒性等方面进行观察分析。 结果 经过治疗后,观察组和对照组有效率分别为81.8%和59.1%,两组存在显著差异(χ2=5.459,P=0.019<0.05);观察组和对照组的细菌清除率分别为77.3%和 47.2%,差异有统计学意义(χ2=8.194,P=0.004);两组患者的肾毒性及耳毒性比较,差异有统计学意义(χ2=4.201,P<0.05;χ2=3.382,P<0.05)。 结论 硫酸依替米星和头孢菌素的联合使用对于细菌感染和病情的控制具有良好的治疗效果,是临床上可以考虑的一种有效手段,值得临床上大力推广。

[关键词] 硫酸依替米星;头孢菌素;老年社区;获得性肺炎

[中图分类号] R563.1 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2015)02-0073-03

近年来,随着人口老年化的加剧和免疫抑制疾病的增多,老年社区中获得性肺炎(community acquired pneumonia,CAP)的比例也显著增加。CAP是指医院外患有的感染性肺部实质炎症[1-3]。而随着CAP细菌谱的不断变化和非典型致病菌越来越多的出现,导致其病死率高达50%~81%。采取抗感染的治疗目的是防止患者出现耐药性,故选择合适的抗生素对CAP的治疗至关重要[4,5]。本研究对我院88例CAP患者进行了硫酸依替米星与头孢菌素联合治疗,取得满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2013年1月~2014年1月我院收治的88例CAP患者,随机分为观察组和对照组各44例。观察组中男32例,女12例,年龄60~90岁,平均(75.1±7.6)岁;对照组中男30例,女14例,年龄58~87岁,平均(74.2±8.1)岁。观察组患者采用头孢菌素联合硫酸依替米星治疗,对照组单独使用头孢菌素(头孢他啶或头孢曲松钠)进行治疗。同时根据以下标准对患者进行诊断,具体如下:①患者近期出现咳嗽、咳痰和原呼吸道疾病情形加重,有脓性痰等;②患者出现发热、肺实变体征和湿性啰音等;③WBC>10×109/L或<4×109/L,伴或不伴细胞核出现左移;④患者胸部X线片为片状、斑片状浸润性阴影或间质性改变,并伴有或不伴有胸腔积液;若1~3 项中的任意1 项与第5 项同时出现,并排除肺部肿瘤、肺嗜酸性粒细胞浸润症、非感染性肺间质性疾病、 肺水肿和肺血管等后可接受临床诊断。同时对医院内感染性肺炎、呼吸机相关性肺炎和住院时间低于5 d的患者进行排除。对所有患者进行CAP危险分层,见表1。

表1 两组CAP危险分层[n(%)]

1.2 方法

观察组患者采用硫酸依替米星和头孢菌素进行联合治疗,以200 mg硫酸依替米星(无锡济民可信山禾药业股份有限公司生产,国药准字H19991052)进行静脉滴注,每日1次,同时以头孢菌素(山东鲁抗医药股份有限公司生产,国药准字H37023596)的标准剂量进行抗炎治疗。对照组只采用头孢菌素进行治疗,以1~2 g头孢噻肟(四川省长征药业股份有限公司生产,国药准字H51023642)进行静脉滴注,每日2次。

1.3 观察指标

对细菌学、体温、咳嗽和咳痰等症状进行观察,同时对患者的血象变化、X 线胸片变化、肾毒性及耳毒性等进行观察分析。

1.4 评价标准

对患者的疗效进行分析,主要通过患者的症状和辅助检查等方式进行判断,分为治愈、有效和无效[6]。①治愈:经过治疗后,其症状消失,且通过影像学观察到炎症得到完全吸收;②有效:经过治疗后,其症状等得到明显减轻,且通过影像学观察到炎症得到吸收;③无效:经过抗感染治疗后,其症状等并无显著减轻或得到加重,且通过影像学表征看到炎症并无显著吸收,甚至导致死亡。其有效率为治愈和有效例数占各组总例数的比值。

1.5 统计学处理

使用SPSS 17.0统计学软件进行分析,计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者疗效分析

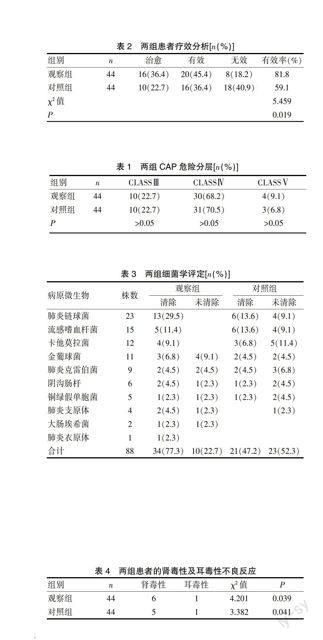

两组患者经过治疗后,对其疗效进行分析,观察组有效率81.8%,对照组有效率59.1%,两组比较差异有统计学意义(χ2=5.459,P=0.019<0.05),见表2。

表2 两组患者疗效分析[n(%)]

2.2 细菌学评定

观察组中共44例病原株,34例获得清除,细菌清除率为77.3%,未清除共10例,占22.7%。对照组44例中清除21例,清除率为47.2%,未清除的细菌共23株,占52.3%。两组的清除率比较差异有统计学意义(χ2=8.194,P=0.004),见表3。

表3 两组细菌学评定[n(%)]

2.3 肾毒性及耳毒性

两组患者治疗后,对其肾毒性及耳毒性进行比较,差异有统计学意义(χ2=4.201,P<0.05;χ2=3.382,P<0.05),见表4。

表4 两组患者的肾毒性及耳毒性不良反应

3讨论

CAP是一种严重危害老年患者身体健康的感染性肺实质炎症,其临床症状多为咳嗽、咳痰、发热和肺部啰音等[7]。老年社区的CAP 患者年龄较高,造成自身免疫力低弱,且常患有其他疾病,易引起呼吸衰竭。而多数患者常遭受反复感染和长期使用抗生素,使CAP 危险分层≥Ⅲ级。尤其对于频繁使用抑制革兰阳性球菌抗生素后,造成人体内的正常菌群中的球菌变少,革兰阴性杆菌变多,从而菌群失衡,常造成致病菌的再次感染。故老年CAP患者一旦再次感染,若不能及时控制,会导致急性呼吸窘迫综合征等,从而危及生命安全。此时,若抗生素治疗不适合,会诱导人体内耐药菌株不断出现,严重破坏平衡。其可能是因抗生素治疗后,会诱导细菌释放内毒素,引发感染中毒性休克。经过多年对CAP的研究分析,单一使用抗生素的治疗效果并不尽如人意,而联合使用对CAP的治疗可获得显著效果[8,9]。

抗生素诱导释放的内毒素在胞壁破裂和抗生素作用于细菌中逐渐释放出来,其释放量的多少与细菌量并无显著关系,但是与抗生素的种类和是否联合使用存在显著相关[10,11]。研究表明,头孢菌素和氨基糖苷类抗生素联合使用时,能够造成细菌快速溶解,从而释放的内毒素相对变少,使患者感染中毒性休克的机率变小。同时氨基糖苷类抗生素和头孢菌素的联合使用,采取正确治疗方法时,能够快速使细菌灭亡,使细菌的耐药性大大降低,并迅速清除细菌。对于广谱抗生素治疗前,需注意最初留取病原菌标本。确定病原菌后,应立即更换为窄谱抗生素。同时需要强调如何早期识别老年CAP 患者感染情况等,若轻度感染时,需考虑使用其他治疗方式,防止细菌耐药现象的出现。故治疗的原则是保护本病区微生态环境,使多重耐药菌株减少出现,延长有效时限。值得注意的是,戒烟和防止酗酒对CAP具有很好的预防效果。

研究表明,在成年CAP 患者的病原菌中,肺炎链球菌最为常见,约占15%~17%[12]。其次为流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌和肺炎克雷伯菌等病原菌。本次研究得到两组细菌的清除率具有显著差异,而治疗后的不良反应无显著差异。两组患者的治疗有效率分别为81.8%和59.1%,经对比分析后,两组有显著性差异(χ2=5.459,P=0.019<0.05),表明硫酸依替米星与头孢菌素的联合治疗比单独头孢菌素使用治疗对治疗社区老年CAP患者具有显著疗效。

综上所述,硫酸依替米星和头孢菌素联合使用对细菌感染和病情的控制具有良好的治疗效果,是临床上可考虑的一种有效手段,值得临床大力推广。

[参考文献]

[1] 石赟,王翠瑛,孙颖. 大剂量沐舒坦对老年脑血管病合并反复医院获得性肺炎患者的疗效观察[J]. 中国医药导报,2013,10(1):46-48.

[2] 林阅生. 氨溴索联合头孢哌酮他唑巴坦治疗老年社区获得性肺炎41 例疗效观察[J]. 中国医药导报,2011,8(2):77-78.

[3] 张继翱,李家瑞,张宇. 社区获得性肺炎抗菌药物治疗的临床观察[J]. 中华医院感染学杂志,2014,24(2):347-348.

[4] Guilan Lu,Jianguo Li,Zhengde Xie,et al. Human metapneumovirus associated with community-acquired pneumonia in children in Beijing,China[J]. J Med Virol,2012,85(1):138-143.

[5] Chadi A. Hage,Kenneth S. Knox,Lawrence J. Wheat. Endemic mycoses:Overlooked causes of community acquired pneumonia[J]. Respiratory Medicine,2012,106(6):769-776.

[6] T Welte,A Torres,D Nathwan. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia among adults in Europe[J]. Thorax,2012,67(1):71-79.

[7] GW Ruhnke,M Coca-Perraillon,BT Kitch,et al. Marked reduction in 30-day mortality among elderly patients with community-acquired pneumonia[J]. The American Journal of Medicine,2011,124(2):171-178.

[8] 朱泓霞,狄小园,脱鸣富,等. 单用氟喹诺酮类药物对比β-内酰胺类联用大环内酯类药物治疗社区获得性肺炎的有效性和安全性的系统评价[J]. 中国药房,2013,24(10):3813-3815.

[9] Mujibul Hoque,Mohammad Nuruzzaman,Md. Abdul Malik. Comparative efficacy of levofloxacin and ceftriaxone in the treatment of community acquired pneumonia in children[J]. Open Journal of Pediatrics,2013,3(3):266-269.

[10] Johansson N1,Kalin M,Tiveljung-Lindell A,et al. Etiology of community-acquired pneumonia:Increased microbiological yield with new diagnostic methods[J]. J Cataract Refract Surg,2010,50(2):202-209.

[11] Cillóniz C,Ewig S,Polverino E,et al. Microbial aetiology of community-acquired pneumonia and its relation to severity[J]. Thorax,2011,66(4):340-346.

[12] 刘青. 老年社区获得性肺炎临床特点及危险因素分析[J].中华医院感染学杂志,2013,23(3):3101-3103.

(收稿日期:2014-05-15)