针灸疗法对椎动脉型颈椎病患者症状体征总积分的影响

何勇 徐涵斌 宋南昌

[摘要] 目的 观察针灸治疗法对椎动脉型颈椎病(CSA)患者症状体征总积分的影响。 方法 选择我院2013年7月~2014年7月收治的80例CSA患者,按照随机数字表法分成对照组与观察组,每组各40例。对照组患者给予常规药物治疗,观察组患者在对照组基础上,采用针灸法治疗。对比两组患者的临床疗效、治疗前后的症状体征总积分。 结果 观察组治疗的总有效率92.50%,显著高于对照组的70.00%,差异有统计学意义(P<0.05);观察组与对照组患者治疗后的症状体征总积分均显著低于治疗前,但观察组治疗后的症状体征总积分显著低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);两组患者治疗后的两侧椎动脉Vs、Vd值等均明显升高,而观察组治疗后的两侧椎动脉收缩期峰值流速(Vs)、舒张末期峰值流速(Vd)值均显著高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论 采用针灸法治疗椎动脉型颈椎病,可提高临床治疗效果,显著改善症状体征总积分,值得广泛推广。

[关键词] 椎动脉型颈椎病;针灸;症状;体征

[中图分类号] R246.9 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2015)02-0138-03

椎动脉型颈椎病(cervical spondylotic arteriopathy,CSA)是临床上常见的颈椎疾病类型,患者在临床上主要症状为眩晕,此外,还表现有耳鸣、恶心、头痛、失眠及猝倒等一系列相关症状,主要发病人群为中老年人,但近年来该疾病的发病人群逐渐趋向年轻人群[1],给患者的生活带来诸多不便,并对其健康质量造成严重影响。由于该类疾病的治疗方法较多,但是不同方法的治疗效果差异较大,对患者症状体征总积分的影响不一。为了进一步提高椎动脉型颈椎病患者的临床治疗效果,本研究对我院近年来收治的80例椎动脉型颈椎病患者进行随机分组,发现针灸对该类患者症状体征总积分的影响效果显著,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取我院于2013年7月~2014年7月收治的80例CSA患者,纳入标准:①符合我国1992年青岛第二届全国颈椎病专题座谈会纪要[2]拟定的关于CSA的诊断标准;②患者签署知情同意书,自愿配合本研究的治疗;③年龄18~65岁。排除标准:①妊娠期、哺乳期妇女;②颈椎部位存在感染、骨折、肿瘤及脱位等患者;③合并精神疾病、占位性病变、颅内感染及肾、心、肝等重要器官功能障碍等疾病患者;④针灸穴位及其相邻皮肤存在外伤或皮损者;⑤无法完成全部疗程者;⑥因心血管、眼、耳、喉、鼻等引起眩晕、头疼等症状患者。按照随机数字表法分成对照组与观察组,每组40例。其中,观察组男23例,女17例;年龄32~65岁,平均(47.89±4.03)岁;病程3个月~7年,平均(4.83±1.21)年。对照组男20例,女20例;年龄30~65岁,平均(48.04±4.05)岁;病程2个月~8年,平均(4.49±1.19)年。两组患者的年龄、病程、性别及颈椎病变程度等一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2治疗方法

对照组给予常规药物治疗:使用0.8 g丹参粉针加入250 mL的10%葡萄糖注射液,静滴,1次/d,3周为1个疗程,连续治疗1个疗程。

观察组患者在以上常规药物治疗的基础上,采用针灸法治疗:指导患者取坐位或俯卧体位,尽量放松颈部,对毫针进行常规消毒后,取穴以颈项部两侧夹脊穴、百会、曲池、风池、大椎、天柱、大抒等为主进行针刺,进针得气后,腹部穴位采用捻转补法,其他穴位采用平补平泻法,各穴位每次留针20~30 min。根据患者具体的症状表现,再辅以辩证针刺法治疗,对于失眠患者,取安眠穴位实施针刺;对于眩晕患者,取百会、两侧风池等穴位实施雀啄灸;对于耳鸣患者,取耳门穴位实施针刺;对于头疼患者,取太阳穴位实施针刺;对于恶心患者,取内关穴位实施针刺。1次/d,2周为1个疗程,均给予针灸治疗2个疗程。

1.3观察指标

对两组患者的临床疗效及治疗前后的症状体征总积分、经颅超声多普勒(TCD)改变情况等进行评定或记录。

1.4疗效判定

参照我国中医药管理局颁布并现行的《中医病证诊断疗效标准》[3],治愈:患者治疗前的眩晕、耳鸣、恶心、猝倒、头痛、失眠等临床症状完全消失,颈椎功能恢复正常,不影响正常的工作与生活;显效:以上症状明显得到缓解,颈椎功能基本正常;有效:以上症状有所缓解,颈椎功能得到改善;无效:以上症状与治疗前相比,无明显的改变或加重。治疗总有效率=(总例数-无效)/总例数×100.00%。症状体征总积分的评定参照王毅等[4]的评定方法,其中,症状积分根据各例患者的眩晕、耳鸣、恶心、头痛、猝倒、失眠等临床症状严重程度进行计分,0分为无症状,轻度计1分,中度计2分,重度计3分;体征积分根据患者的颈部压痛、僵硬等状况进行计分,0分为无症状,轻度计1分,中度计2分,重度计3分。

1.5统计学方法

采用SPSS19.0统计学软件进行处理,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,采用t检验,计数资料采用百分率表示,采用χ2检验,均以α=0.05为检验水准。

2 结果

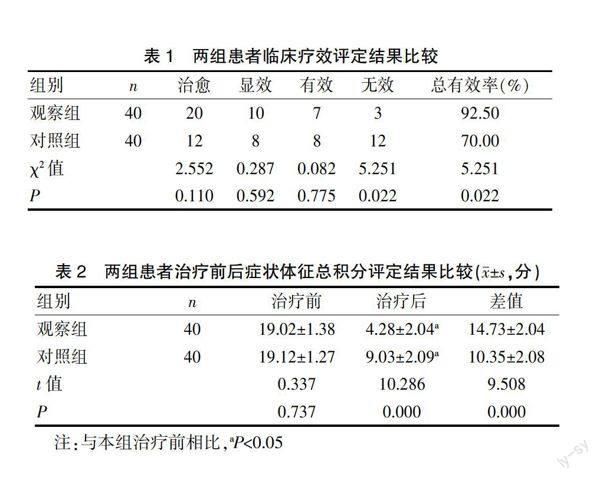

2.1 两组患者临床疗效评定结果比较

观察组治疗的总有效率92.50%,显著高于对照组的70.00%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效评定结果比较

2.2 两组患者治疗前后症状体征总积分评定结果比较

两组患者治疗前的症状体征总积分对比,差异无统计学意义(P>0.05),两组患者治疗后的症状体征总积分均显著低于治疗前,观察组治疗后的症状体征总积分则显著低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后症状体征总积分评定结果比较(x±s,分)

注:与本组治疗前相比,aP<0.05

2.3 两组患者治疗前后TCD比较

两组患者治疗后的两侧椎动脉Vs、Vd值等均明显升高,而观察组治疗后的两侧椎动脉收缩期峰值流速(systolic peak velocity,Vs)、舒张末期峰值流速(diastolic peak velocity, Vd)值均显著高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后TCD比较(x±s,cm/s)

注:a与本组治疗前相比的左、右侧椎动脉Vs及左、右侧椎动脉Vd相比,观察组t值分别为3.313、3.996及3.393、3.155,对照组t值分别为2.013、2.066及2.052、2.287,均P<0.05;b与对照组治疗后左、右侧椎动脉Vs及左、右侧椎动脉Vd相比,t值分别为2.082、2.535及3.231、2.055,P<0.05

3讨论

近年来椎动脉型颈椎病的发病率一直居高不下,占所有颈椎疾病患者的20%,主要发病人群为长期伏案工作者,使患者出现眩晕、耳鸣、恶心、猝倒、头痛、失眠等症状,对患者的健康十分不利。目前临床上关于椎动脉型颈椎病的发病机制研究,尚未形成统一结论,且仍缺乏特效的治疗方案[5]。有研究[6]表明,椎动脉型颈椎病是由于局部组织水肿、充血渗出或无菌性炎症等,对椎动脉相邻交感神经产生刺激作用,引起患者的椎动脉出现痉挛,进而导致脑部供血量减少及髓海不充,最终导致椎动脉型颈椎病的发病。中医理论[7]认为,椎动脉型颈椎病属于“头痛”、“眩晕”及“痹证”等范畴,主要致病原因为肝肾不足、久坐耗气、风寒湿邪外袭、筋骨失养及气血两亏等,致其痰瘀、经脉不通、气血阻滞及髓海失充,最终导致疾病的发生。

临床上治疗CSA的方法较多,主要以增加血供量、改善恶心、头痛、眩晕等临床症状为治疗目的,如秦练等[8]采用丹参川芎嗪对改善椎动脉型颈椎病患者大脑中、后动脉痉挛及供血量不足等均有较明显效果,但该治疗仍无法有效解决组织功能恢复、组织粘连及血管受挤压等问题。中医针灸疗法具有活血、补虚、舒筋、降火、养肝等诸多功效,在椎动脉型颈椎病患者的治疗中已经得到广泛应用。刘兵[9]采用针灸疗法治疗45例椎动脉型颈椎病患者后,总有效率高达95.60%,显著高于采用常规药物治疗患者的75.80%。本研究在对椎动脉型颈椎病患者进行针灸治疗时,对患者的颈项部两侧夹脊穴、百会、曲池、风池、大椎、天柱、大抒等主穴位进行针刺,并根据患者具体的症状表现,再辅以辨证针刺法治疗,充分发挥了中医辨证治疗的作用,结果发现观察组治疗总有效率为92.50%,显著高于对照组的70.00%,进一步证实了针灸法应用于椎动脉型颈椎病患者,对提高该类患者临床疗效具有可行性。此外,观察组治疗后的症状体征总积分显著降低,症状体征总积分显著低于对照组,且观察组治疗后的两侧椎动脉Vs、Vd值均显著高于对照组,与相关文献[10]报道结果相近,说明针灸法可显著改善椎动脉型颈椎病的患者症状体征总积分、椎动脉血流状态。

综上所述,采用针灸法治疗椎动脉型颈椎病患者可提高临床治疗效果,显著改善症状体征总积分,值得广泛推广。

[参考文献]

[1] 徐蔚华,马燕红,赵华昆,等. 颈椎牵引联合电刺激小脑治疗椎动脉型颈椎病的观察[J]. 颈腰痛杂志,2013,34(2):144-147.

[2] 孙宇,陈琪. 第二届全国颈椎病专题座谈会纪要[J]. 中华外科杂志,1993,31(8):472.

[3] 国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准[M]. 南京:南京大学出版社,1999:203-240.

[4] 王毅,古剑雄,刁志光,等. 滋阴解痉法与高级电脑中频电疗机治疗椎动脉型颈椎病疗效观察[J]. 现代中西医结合杂志,2012,21(16):1748-1749.

[5] 张国福,杨阳,李华南,等. 热敏灸疗配合中药内服治疗椎动脉型颈椎病[J]. 中国实验方剂学杂志,2012,18(4):242-244.

[6] 文妍,孟智宏. 针灸治疗椎动脉型颈椎病的临床研究概况[J]. 河北中医,2012,34(12):1900-1903.

[7] 张志兰. 针灸配合手法治疗椎动脉型颈椎病51例临床观察[J]. 中国中医急症,2013,22(3):454-455.

[8] 秦练,周赤兵,陈琦,等. 丹参川芎嗪配合牵引手法治疗椎动脉型颈椎病疗效观察[J]. 时珍国医国药,2013,24(4):891.

[9] 刘兵. 针灸治疗椎动脉型颈椎病45例[J]. 上海针灸杂志,2012,31(1):49-50.

[10] 何明月,裘绍源. 针灸、推拿疗法对椎动脉型颈椎病患者症状体征总积分的影响分析[J]. 辽宁中医杂志,2014, 41(7):1501-1502.

(收稿日期:2014-09-01)