精神分裂症病患实施家庭化管理教育的临床康复效果研究

曾荟宇

[摘要] 目的 研究精神分裂症病患实施家庭化管理教育的临床康复效果。 方法 选择精神分裂症患者202例为研究对象,随机分为封闭组和研究组。封闭组患者在接受抗精神病药治疗基础上应用封闭式管理,研究组患者在接受抗精神病药治疗基础上实施家庭化管理教育。比较两组临床康复效果。 结果 两组入院时焦虑抑郁、沉闷沮丧、思维紊乱、激活性、排斥敌视及精神病量表总分、治疗态度总分相比无显著差异(P>0.05),两组出院前各指标均显著改善(P<0.05),而研究组改善幅度显著优于封闭组(P<0.05)。研究组其满意度/舒适度评分显著高于封闭组(P<0.05),其住院天数显著少于封闭组(P<0.05)。 结论 精神分裂症病患实施家庭化管理教育可显著提升疗效,改善精神分裂症症状,缩短住院时间,提高患者满意度。

[关键词] 精神分裂症;家庭化管理教育;家庭病房

[中图分类号] R473.74 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2015)02-0128-03

在临床上,精神分裂症的致病机制尚无法阐明,本病患者多为青壮年,病情的发展多呈现缓慢或亚急性趋势。本病表现以感知、思维、情感及举止等多方面的社会异常性表现及精神协调功能紊乱。患者意识可,智力水平无异常,但也有少数患者可发生认知障碍。本病病程拖沓,患者多反复发作、加重或恶化,甚至导致衰退或精神残疾。但在临床上,精神分裂症患者若能接受科学的治疗,至少可维持基本痊愈状态,甚至实现治愈。而近年来临床上普遍指出,精神分裂症由于其社会诱因显著,因此必须在科学的临床药物治疗基础上对其提供人文化的治疗环境,加以合理的心理疏导[1]。为此,我院近年来特开展了精神分裂症的家庭化管理教育专项研究,成果显著,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究病例均为我院2011年9月~2014年3月确诊并收治的精神分裂症患者,合计202例。其中男113例、女89例。患者年龄19~50岁,平均(30.4±3.6)岁。按照文化程度划分:21例系文盲或半文盲(小学及以下学历),79例系初中学历、76例系中专或高中学历、26例系大专及大本学历,所有患者均排除了严重躯体疾病。将所有患者分为封闭组和研究组,每组101例。两组的性别、年龄、文化程度等比较无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法

1.2.1 封闭组 本组患者收入治疗区后均应用抗精神病药进行治疗,同时实施常规的完全封闭式管理。

1.2.2 研究组 本组患者均入驻家庭式病房,实施家庭化管理教育。(1)家庭化管理:家庭式病房必须全面按照现代家庭居住环境进行设计,布局合理、风格自然温馨,实施酒店化设施配置,家用电器如电视、电脑、冰柜、风扇、固定电话等一应俱全,配有沙发、茶几、24 h热水、宽带接入。屋内陈设大量不产生花粉的观赏性植物。同时,患者也可依照自己的意愿来设计房间布局,或是简单地进行个性化装饰。每个病房均为独立单间,设一张患者床及陪护床。患者在住院期间无需穿着病号服。在治疗之余,患者可前往其专享的娱乐中心,如书画室、棋牌类休闲区、图书馆等辅助娱乐设施进行活动,部分状态较好的患者在经由主管医师许可后酌情外出活动。(2)心理教育 ①患者教育:当患者接受抗精神病治疗后,其急性发作症状得到显著遏制后,主治医师应联合责任护士共同为患者实施定期心理疏导,每隔2日进行一次,每次治疗30 min。同时,科室每周三、周五各举办一次患者及其家属参加的精神类疾病的健康专题讲座,讲座过程中或讲座前后可穿插各类富有趣味性的休闲活动,每次讲座控制在60~90 min。同时,对患者实施正常生活回归性质的,包括引导其搞好个人卫生、操持基本家务,组织其进行基本的休闲、娱乐、社交及体育运动,同时为其进行基本的精神类疾病科普指导,使其客观正确认识病情、同时严格执行医嘱。②家属教育:患者在实施心理教育的同时,主治医师应联合责任护士对其家属进行每日的专题指导,每次30 min。每周组织患者家属进行患者护理的相关交流讨论,同时为其发放精神科健康宣教指南、精神分裂症科普文献等供家属学习。同时传授其精神分裂症患者护理要领,如照料日常起居、给予情感支持、服药监督及观察药物毒副反应等。患者教育和家属教育贯穿于患者入院的始终,直至患者出院结束。

1.3 效果判定

1.3.1 精神分裂症疗效评估 本次应用简明精神病量表(BPRS)[2]及自知力与治疗态度问卷(ITAQ)[3]对患者疗效进行判定。判定节点为入院时及出院前夕,以总结其精神分裂症相关细节改善情况。

1.3.2 新管理教育模式反馈 应用自拟患者反馈表(内含患者满意度/舒适度问卷)[4]为患者进行出院前夕的反馈调查。其中满意度舒适度评分满分为100分,涵盖入驻环境、生活丰富度、家庭归属感及医护服务四大方面。

1.3.3 住院天数 统计两组患者的平均住院天数。

1.4 统计学方法

应用SPSS 18.0统计学软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

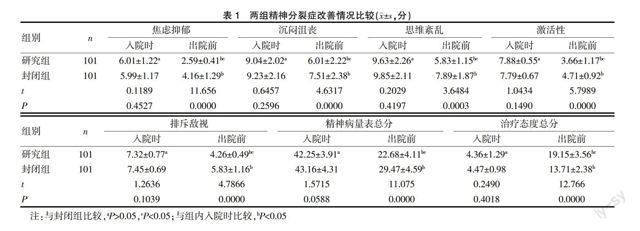

2.1 两组精神分裂症改善情况比较

两组入院时焦虑抑郁、沉闷沮丧、思维紊乱、激活性、排斥敌视及精神病量表总分、治疗态度总分相比无显著差异(P>0.05),两组出院前各指标均显著改善(P<0.05),而研究组改善幅度显著优于封闭组(P<0.05)。见表1。

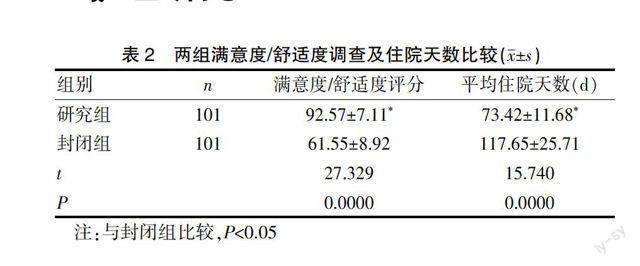

2.2 两组满意度/舒适度调查及住院天数比较

研究组的满意度/舒适度评分显著高于封闭组(P<0.05),其住院天数显著少于封闭组(P<0.05)。见表2。

3 讨论

在精神科临床领域,精神类疾病患者的住院环境仍然等同于常规病房,并且由于考虑到此类患者群的精神不稳定性,必须实施强化封闭式管理[5]。患者被高度限制人身自由,不得随意出入病房,且需统一着装病号服饰,病房内陈设单调、生活枯燥。由于精神分裂症的发生临床领域公认与社会及生活因素密不可分,因此将其置入这样类似种群歧视的高度压抑封闭环境内,不利于其社会心态及生活心理的正常回归[6]。为此,医学界在精神类疾病、尤其是精神分裂症的治疗领域,对患者的生活与社会诉求充分考虑,因此不遗余力地为其打造人文化、家庭化、个性化住院医疗环境,充分保障其人身自由权及人格独立权,使其免于受到强制管理或歧视性刺激。这样不但能消除患者的羞辱感、自卑感、抑郁感、枯燥感,更能减轻其对医护人员的心理戒备和强大敌意[7]。研究指出,精神分裂症患者若不对其强制着装病号服,非常有利于其自尊的保护及正常心态的重建[8]。而引入了家庭护理更使得医护人员与患者间建立了一个和谐的社交缓冲,医护人员起初借助家属的交流,逐步与患者建立信任度及感情,最终可实现与患者的直接沟通,极大地提升了医护人员工作的流畅度、降低了阻碍度,因此,患者的医嘱执行力也得到了显著强化。

家庭化管理的最主要特点,就是间接性地承认了患者的社会能力,很好地规避了将其患者化[9]。毕竟多数精神分裂症患者出于社会舆论歧视的习惯心理畏惧感,极力排斥将“精神病”的称谓粗暴地施加于己身[10]。因此,传统的封闭式管理时,患者被囚禁在病房,身着病号服,这对其自尊心可造成沉重的打击。因此,患者则会心生忿恨和敌意,拒绝执行医嘱、对抗治疗、甚至在言语或动作上攻击医护人员,使得医护人员不得不使用约束措施[11]对其进行管理,这更加加剧了患者的对抗。因此,这样的患者管理不但治疗时间长,而且患者的恢复效果常不尽人意,而且病情稳定后,也会产生过去在医院中的深刻回忆,滋生不良情绪[12],直接导致了病情的复发。应用家庭化管理教育后,首先捍卫了患者的自尊和人格,使其尽可能获得与正常人一样的生活空间[13],因此,医护人员无论是在为其进行治疗或教育时,患者的接受程度都会大大增加。本次研究表明,研究组其出院前夕焦虑抑郁、沉闷沮丧、思维紊乱、激活性、排斥敌视及精神病量表总分、治疗态度总分比封闭组改善显著,且本组患者满意度及舒适度更好,住院天数更短,这充分证实了精神分裂症实施家庭化管理教育的临床价值。而且重要的是,患者在出院后免除了医疗环境阴影,有利于其正常心态重建,似可降低复发率。但本次研究由于条件有限,未能实施后续随访,这有待于相关学者的进一步研究。杨玉清等[14]研究了家庭化管理模式对住院慢性精神病患者的康复疗效,结果显示阴性症状、精神病理症状和总分及ADL各项评分均有显著改善。

综上所述,精神分裂症病患实施家庭化管理教育可显著提升疗效,改善精神分裂症症状,缩短住院时间,提高患者满意度,值得临床推广。

[参考文献]

[1] 侯玉玲,王成喜,王海英,等. 康复训练对慢性精神分裂症住院患者的影响[J]. 蚌埠医学院学报,2010,35(10):1065-1067.

[2] 张莉. 康复训练对住院精神分裂症患者生活质量影响的对照研究[J]. 中国民康医学,2011,24(12):1505-1517.

[3] 钟国坚,杨润莲,曹秀娟. 家庭式病房对精神分裂症患者社会功能的影响[J]. 护理学报,2008,15(1):63-65.

[4] 季显琼,陈月新,叶敏捷,等. 家属健康教育对精神分裂症患者自知力和生活质量的影响[J]. 医学与社会,2010, 23(5):89-90.

[5] 徐卫国,刘苗苗,许娟,等. 精神分裂症患者家庭功能现状分析[J]. 宁夏医学杂志,2013,35(8):720-722.

[6] 朱先文,陆燕英. 社区精神分裂症患者家庭功能及家庭亲密度和适应性研究[J]. 中国康复理论与实践,2011, 17(1):96-97.

[7] 史晓慧. 家庭干预对精神分裂症家庭亲密度与适应性及其情感表达的影响[J]. 护理实践与研究,2011,8(7):13-14.

[8] 罗艳红,蔡太生,陈贵. 家庭治疗在我国临床实践中的应用[J]. 医学与哲学(临床决策论坛版),2011,6(2):63-64.

[9] 程家蓉,袁金莲. 开放式病房精神病患者自杀行为的回顾性分析及防范[J]. 检验医学与临床,2011,8(11):1360-1361.

[10] 徐彩霞,李美银,杜韵华,等. 开放式病房住院精神分裂症患者的照料者主观负担及影响因素[J]. 中国健康心理学杂志,2013,21(7):966-968.

[11] 曾俊,唐琼兰. 病房管理方式对精神分裂症患者生活质量的影响[J]. 临床精神医学杂志,2009,19(4):249.

[12] 符蓉,李红丽,吴凡,等. 精神分裂症患者家属心理健康状况及其影响因素分析[J]. 现代医学,2012,49(6):694-696.

[13] 孙国胜,高春强,黄云华,等. 针对性健康教育对康复期精神分裂症患者及家属的作用[J]. 当代医学,2012, 19(1):2-4.

[14] 杨玉清,盛嘉玲,张靖雯,等. 家庭化管理模式对慢性精神分裂症患者的疗效观察[J]. 中国康复,2013,28(1):72-74.

(收稿日期:2014-09-17)