《文选》编撰者赋学观平议

黄志立

(中山大学 中文系,广东 广州510275)

《文选》共六十卷,仅赋篇设十九卷,几乎占全书三分之一,所选内容之多,篇幅较大,可知编选者对赋体的受重视程度。《文选》中仅赋体而言,编选者在继承前人分类基础上,依据形制、内容、题材、篇目等将赋体二次划分为十五类,依次为:京都、郊祀、耕藉、畋猎、纪行、游览、宫殿、江海、物色、鸟兽、志、哀伤、论文、音乐、情。从其稳固有序的排列上看,在一定程度体现出编撰者赋体文学观,也展露文学之于南北朝时内部变化规律。赋是《文选》中较为重要的部分,更是《文选》学研究不可忽视的部分。《文选》录赋五十六篇,占《文选》总篇幅的三分之一,文学价值颇高。而且《文选》以赋类居首,既有《汉书·艺文志》以来目录学的传统因素,亦可见编者对赋文体的重视程度。因此对《文选》赋类进行研究有积极意义,藉此可以考量编撰者赋学观。

一、进步的文体意识

《文选》中将文体分三十九类,并且呈现出多级平列、多元共存的形态。其中分类标准并非一致,或以功用,或以内容,或以题名,或以形制等,但贯穿始终仍以功用为标准。在三十九类文体中,赋体居于首位,从所处地位足见赋体受重视的程度。编撰者首次打破了先秦至南北朝以来“辞、赋、骚”文体不分的传统观念,为文学划界,继而赋体独立初露端倪,赋骚并举得以实现。《文选》收录三十九类文体,其中在编排体例上将赋体居于其他文体之首,可知赋体在编撰者心目中地位是他类文体所不可替代,窥豹一斑,深知其大,根源依然是儒家雅正的文体价值理念始终占据主导地位。另一创获是将赋、辞、骚进行划界,明晰地区分了赋、辞、骚之间的关系与细微变化,凸现编撰者具有进步的辨体意识和文体观念。《文选》结集之前,辞、赋、骚三者常混为一体,先秦时“辞”是相对《诗》而言的一种新诗体,仿若《诗经》起初称《诗》一样,《楚辞》亦称《辞》。辞赋混称最初见王逸《楚辞章句注》,其中《九章·抽思》“结微情以陈辞兮”,王逸注曰“结续妙思,作辞赋也”。其后多为沿用,如《史记·屈原贾生列传》云:“屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称,然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。”[1](P2491)《史记·司马相如列传》“景帝不好辞赋”[1](P2999),班固《汉书·贾谊传》称屈原“被谗放逐,作《离骚赋》”[2](P222),《汉书·扬雄传》“赋莫深于《离骚》,反而广之,辞莫丽于相如”[2](P3583),通 过上述史料记载,足见汉时辞、赋、骚三体混称的现象依然存在。

南朝以降,刘勰《文心雕龙·辨骚》中云:“然其文辞雅丽,为词赋之宗”,“固知《楚辞》者,体慢于三代,而《风》、《雅》于战国,乃《雅》、《颂》之博徒,而词赋之英杰也。”[3](P46-47)《文心雕龙·诠赋》“然赋者也,受命于《诗》人,拓宇于《楚 辞》者 也”[3](P134)刘 勰 这 里 不 仅 将 辞 赋 混称,并且认为《楚辞》为赋大宗。究其原委,是文学内部规律不断发展、变化所致,赋体不断演进,整合了《诗经》、《楚辞》的形式及内容,兼备非诗非文,最后形成新的文体模式。从先秦至汉魏晋时期,在文体相对宽泛、辨析不明、无科学分类的情况下,“辞赋”互称是时代局限所造成,或许是一种约定俗成,无可厚非。这一辞赋混称现象直到南朝宋孔逭时才有初步分划,据《隋书·经籍志》总集类记载,孔逭有文集《文苑》百卷。如今该文集已亡佚,幸好《中兴书目》对孔逭文集有所载录,其云:“逭集汉以后诸儒文章,今存十九卷,赋、颂、骚、铭、讠耒、吊、典、书、表、论,凡十属目录。”由此可知,孔逭虽没涉猎屈原作品,然骚体与赋体在其所编的总集里面却是分属不同的文体。南朝梁萧统在编撰《文选》时将赋、骚分门别类,当来源孔逭之文集。萧统编撰《文选》时才逐步辨体,进行分类,在经历魏晋“文学自觉”、“文体自觉”的文学活动,又有班固《汉书·艺文志》诗、赋、略的编辑体例,曹丕《典论·论文》八体说,挚虞《文章流别集》对各种文体分类,陆机《文赋》设置十种文体,刘勰《文心雕龙》对文体划界之后,萧统综合以上文体分类模式,在编选时对文体的严格分类已日臻成熟。《文选》虽录《楚辞》,却以“骚”相称,列“诗”之后,将《楚辞》与“赋”划清界限,使“赋”这一文体完全独立出来,成为一种新文体,使得萧统对“赋”单独设目,进而再次分类。其三十九类文体中,赋冠首位,骚居第三,辞位二十二,各体独自成立。这样将文学与大文学由此分开,编选《文选》成书的目的,其中关键一点为文学与非文学划界,正是萧统的文体进步意识的独特表现。萧统之创获,不仅表现了他进步的文体理念,而且凸显了他对赋的推崇程度。

二、互融的赋体风格

赋体风格的形成,发轫于两汉,成熟于南朝。两汉时大赋成为文学的主流,在赋家云集,赋作争艳这种情况下,势必会根据赋家及赋作的风格流派、体制形态进行归类评论,其中的论评主要围绕两种情况展开探讨:一是以讽谏为主旨内容;二是以华美为追求形式。作品的讽谏功能肇始于《诗经》,其“(诗)可以兴、可以观、可以群、可以怨”,然“怨”即是讽喻,可以佐证。最为直观则是司马迁把“讽谏”当做衡量作品的标准,据《史记·屈原贾生列传》中记载“屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称,然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏”。随后,班固之赋体风格继承司马迁讽谏的赋论标准而盛于西汉,班固《两都赋序》云:“赋者,抒下情而通讽谕”,亦赞成前者观点制。另外,如班固《汉书·扬雄传》记载“以为赋者,将以风之”,扬雄认为赋要以表现讽谏为目的。持相反论点者以枚乘、司马相如为代表,后者追求赋作形式华美,体制宏大,词采繁富,从司马相如的《子虚赋》、《上林赋》可知其赋过于追求铺陈,讲究辞采的富丽。然因司马相如极力追求“控引天地,错综古今”的艺术形式却遭到扬雄、班固等人的反对。

赋体主旨讽谏与形式华美的风格流派之辩,魏晋之际依然盛行。魏晋以讽谏征实与体物浏亮相区分,魏晋至南朝赋家赋作层出不穷,尤其咏物抒情小赋的大量创作,使得论争更加明显趋于激烈。其间相关赋论文章、评赋作品大量涌现,以曹丕《典论·论文》、陆机《文赋》、陆云《与兄平原书》、左思《三都赋序》、挚虞《文章流别论》以及葛洪《抱朴子》等为其主要代表论作。其中,以左思、皇甫谧追求讽谏征实的艺术风格为一派。而陆机、潘岳则不然,他们认为赋作须体物浏亮,辞采茂美。左思《三都赋》云:“其山川城邑则稽之地图,其鸟兽草木则验其方志。”而且认为“美物者贵依其本,言贊事者宜本其实。匪本匪实,览者奚信”。倘若赋做达不到“贵依其本”、“宜本其实”标准,“览者奚信”览者何以相信呢?左思反对那种“于辞则易为藻饰,于义则虚而无徵”的赋文创作,他强调“且夫任土作贡,《虞书》所著;辩物居方,《周易》所慎”,只有创作要依据儒家《尚书》、《周易》,方可达到“聊举其一隅,摄其体统,归诸诂训焉”[4](P174)。体物浏亮派在曹丕《典论·论文》中“诗赋欲丽”的基础上,进一步拓展到以陆机《文赋》中“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”为总纲领,此派过于追求形式完善,辞藻的华美。《晋书·陆机传》评陆机“天才秀逸,辞藻宏丽 ”[5](P1480),而 《晋 书 · 潘 岳 传 》评 潘 岳 “辞 藻 艳丽”[5](P1507)。足见体物浏亮派赋作或许不是倡导者有意识的产物,但在魏晋赋作中已客观存在。

两汉至魏晋赋风之争,对南朝影响颇深。萧统在编撰《文选》时兼收前代赋风理论,在选录赋家赋作时,通过精准审核,细微考量,表现出不拘于前者和别具特色“事出于沉思,义归乎翰藻”的理论风格。萧统分别从“沉思”即赋作主体创作构想过程,“翰藻”即赋作言语辞藻运用情况两方面来整体把握。萧统认为“以立意为宗,不以能文为本”都不符合《文选》赋体风格,他所追求的则是善用典故、善于形容比喻、辞采华丽的精巧的文章。这也说明当时文学已脱离经学、史学、诸子学,开始有自己独立的地位以及自身风格要求。所以萧统选文兼顾内容与形式,既不片面追求作品的讽谏征实,又不完全依赖赋文的体物浏亮,而是折中两者精华,恰到好处为《文选》所用。《文选》所录赋家及赋作,便是这一特色的具体实践。

三、承前启后的赋论

萧统在继承两汉、魏晋赋论的基础上,进一步拓展,使其更完善,他在编选《文选》时与当时文论家一样,将文学与经、史、子进行分离,然萧统绝非仅仅限于“文”“笔”之分,依照文章的用途和目的来分野文学与非文学,而是致力于对文学作品华美繁复的语辞及其和谐入乐的声调的美赞,追求雅正、讽谏的艺术效果。这种沿袭模式上承曹丕《典论·论文》“诗赋欲丽”和陆机《文赋》“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”,使赋学作品声音、色彩、情感成份进一步深化,与此同时也弱化了赋体作品的纪实性,进而将中国古代的文学认知又向前大大地推进了一步。即使魏晋南北朝之际赋的实际创作情况层出不穷,但在理论阐释上,儒家正统的价值体系始终起着主导作用,把辅政益治视为赋的创作宗旨是当时的主流思想。萧统首先,追溯赋体流变概况,《文选序》论述了文体变化规律“……物既有之,文亦宜然。随时改变,难可详细。尝试论之曰《诗序》云:《诗序》云:‘诗有六义,一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。’至于今之作者,异乎古昔,古诗之体,今则全取赋名”[4](P1)。萧统认为“赋”源于《诗》六义,之前班固《两都赋序》“赋者,古诗之流也”,足见萧统是沿袭班固的学说而来,不过阐述时更为委婉、贴切,为后人所认可。其次,萧统在文体分类,尤其赋体的二次编排体例上,同样遵循班固《汉书·艺文志》诗赋略的分类模式。

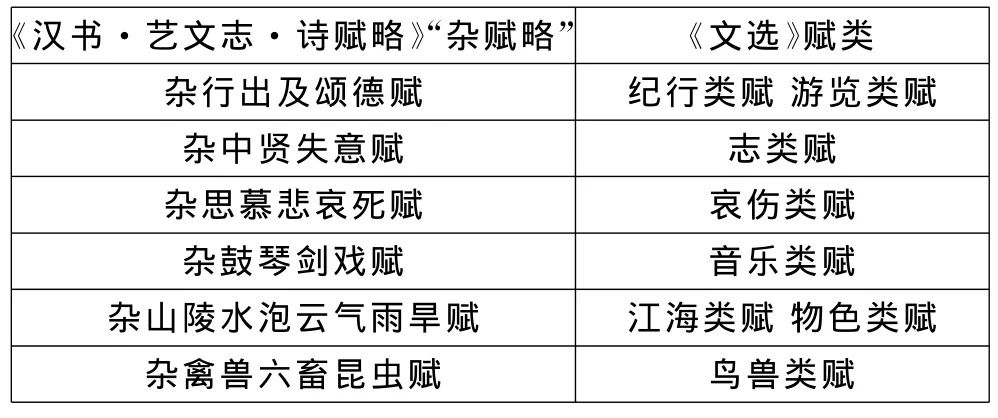

(根据如下图表对比可得)

?

篇中虽以“诗赋略”相称,但实际排名上,仍以赋冠诗前,如赋文中所述,在众文体编排体例上依然将赋居首。接着,《文选序》又云“诗赋体既不一,又以类分”,萧统依据赋作题材不同进行第二次分类,而这一点,恰好又蹈袭“诗赋略”的设置模式。即使是萧统借鉴了前代分类方式,但其进行整体把握、有条不紊、丰富完善的开拓之功却毋庸置疑。黄侃在《文选平点》曰:“据此,是赋之分类,昭明亦沿前贯耳。”[6](P3)认同了萧统在赋体分类上遵循了前贤体式。骆鸿凯亦主此说,《文选学·义例》“据此,是赋之分类,昭明仍前贯也”[7](P27)。而这一点则涉及文体的谱系价值,一般而言,源于礼乐制度、宗法政治的文体价值往往优于审美、娱乐的文体价值。诸如诗、赋、颂、赞等与礼制紧密联系的文体关乎政令及其社会秩序的运行,故地位尊显;而以抒情、娱乐、审美为偏重的词、戏曲、小说等带有流俗文化的文体,则长期受主流文化的疏漏与排斥,在古代文体谱系中多在边缘地带徘徊。中国古代文体这种讲究尊卑观念,体现了传统政治制度和礼乐文化所积淀的审美认同,即推崇正宗的、古典的、高雅的、自然的艺术样式,相对鄙薄流变的、时俗的、华丽的、繁复的艺术形式。然而,这种审美认同恰与儒家礼乐制度的实用理性精神一道,共同构成了中国古代文体价值谱系的文化底蕴。《文选》赋的分类虽继承并借鉴《汉书·艺文志》,但并非完全模拟,萧统综合了包括《汉书·艺文志》在内的前代赋体分类成果,依据《文选》编撰实际情况,创制出适合《文选》分类的新赋论,大大拓展了前代赋论。

四、《文选》选赋与《文心雕龙》评赋

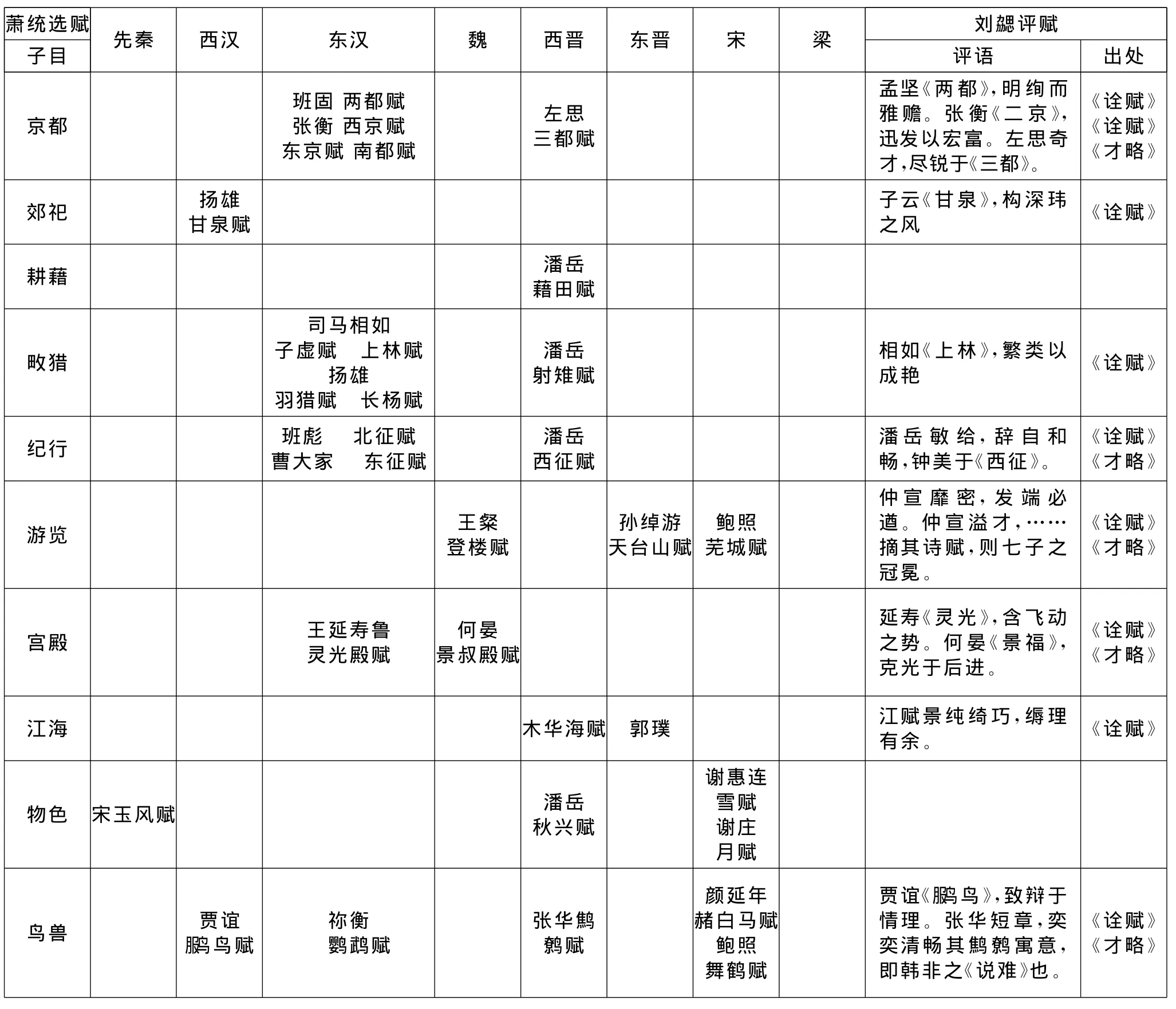

依据《文选》所录赋家、赋作、朝代、子目、数量,再结合刘勰《文心雕龙》中对同一赋作的评论、出处设置如下图表,通过《文选》选赋与《文心雕龙》评赋的对比,进行梳理《文选》编撰者赋学理念,藉此达到探讨的目的。

?

?

综合图示可直观看出:萧统选赋与刘勰评赋两者既有相同之处,又有存在在差异。相同处即是同一赋家与赋作,《文选》进行了编选收录,而《文心雕龙》也给予中肯的评价。此外,再来分析两者的迥异。首先,就两汉赋家与赋作而言,《文选》选赋不仅注重骋辞大赋,而且给予咏物抒情小赋更多地关注,《文选》选录了《北征赋》、《东征赋》、《幽通赋》、《归田赋》、《思旧赋》等赋作,与《文心雕龙》相比《文选》在选赋上较为全面地反映两汉赋的嬗递轨迹。其次,就魏晋赋家与赋作而言,《文心雕龙》比较重视铺张扬厉,以规模宏大的京都、宫殿等为传统题材的大赋,如《三都赋》、《景福殿赋》。而《文选》选录赋家赋作时则倾向抒发个人情怀、较多地关注社会、关注现实,在选赋篇章结构上不如《文心雕龙》那样追求宏达、驰骋的汉大赋,萧统反而更加注重篇幅短小内容真实的咏物、抒情小赋,如向秀《思旧赋》、曹植《洛神赋》、潘岳《闲居赋》、《怀旧赋》等,再次,通过对比可以发现,其中萧统不被入选《文选》、不予重视的赋作,反而刘勰却评价甚高。探其原委,实由两者文学观念与审美情趣的迥然所致,刘勰恪守尊经尚古的文学理念,其在《文心雕龙·序志》宣称“盖文心之作也,本乎道,师乎圣,体乎经,酌乎纬,变乎骚,文之枢纽,亦云极矣”[3](P727)。由此可知,刘勰更倾向儒家润色鸿业的主旨与华美妍丽的词采相统一的作品风格。从图表中不难发现,刘勰较少顾及冲决儒家正统思想的抒写个人情志的作品,魏晋以降,刘勰对这些作品极少评论,正是这种观念所致。萧统《文选》选赋更注重文质兼备,其对传统儒学认识采用辩证的眼光看待,较刘勰《文心雕龙》而言有所进步。如《文心雕龙》中被斥责、被摒弃的“淫荡”、“哀伤”等赋作,萧统却正视予以收录,并且专设“哀伤”子目类,将司马相如《长门赋》、向秀《思旧赋》、陆机《叹逝赋》、潘岳《怀旧赋》、《寡妇赋》、江淹《恨赋》、《别赋》共七篇赋作入选。这些作品以今天眼光看,其文学价值依然高于其它作品。因此,萧统《文选》收录作品所体现的赋学观念,有刘勰所不及之处。

通过以上阐述,可以进一步得知两者在选赋与评赋方面有如下关联:

第一,《文心雕龙》中所评论的名家名篇,《文选》都给以选录。又因为《文心雕龙》成书早于《文选》,可以推测萧统在编撰《文选》时极有可能受到《文心雕龙》体例的影响。

第二,《文心雕龙·诠赋》中云:“夫京殿苑猎,述行序志,并体国经野,义尚光大。……至于草区禽族,庶品杂类,则触兴致情,因变取会。”这是依据内容题材进行的轮廓划分。而《文选》不仅对各类文体进行分类而且又对赋类根据题材进行二次划分,为京都、郊祀、耕藉、畋猎、纪行、游览、宫殿、江海、物色、鸟兽、志、哀伤、论文、音乐、情十五类,比《文心雕龙》更翔实更清晰,亦有可能受到《诠赋》的启迪。

总的来说,通过《文选》所录赋家与赋作来看,魏晋至南朝时期,不仅赋家空前增多,而且赋作也空前增多。此时期赋作大体有以下特征:1.关注社会,表现自我,赋作向抒情化回归。魏晋至南朝咏物抒情小赋增多,或表现对人生美好的执着追求,或反映现实人生的困顿与苦难,或慨叹人生坎坷,或赞美山水田园的乐趣,或描述日常生活来寄托情思,如此等等。辞赋逐渐向抒情化转变,也是当时社会发展与文学观念相互合力的结果。2.由汉散体大赋向魏晋情深绮丽小赋过渡。两汉赋作突出特点是“体物”,往往是极声貌以穷文,极少将咏物与抒情相结合。魏晋赋作语言自然清新,描写时注重托物以言志、借物以抒情的运用,最后反映社会现实,寄寓作家的人生追求。3.赋作题材进一步拓展。汉赋主要围绕宫殿、京都、畋猎、祭祀等铺展开来,较为模式化。而魏晋之际,题材呈现于赋家的诸多作品中,大凡飞禽、走兽、花鸟、虫鱼、风云、草木、江河、湖海均可入赋,使赋作题材大大扩展。不管是刘勰之于《文心雕龙》,亦是萧统编撰《文选》,二者对两汉以来赋学理论进行了集成和总结,不仅使得古体赋学批评理论在南朝达到成熟和巅峰,而且对于后世的赋学批评也产生了十分重要的影响,在赋学理论批评发展历史上填补了空白,具有开拓性的学术价值。

魏晋南朝之际,诗论、文论较为发达,但较有代表如曹丕、陆机、挚虞、刘勰、萧统等文学家和批评家极为重视赋的品评而且有相当的论述,形成魏晋南北朝赋论的全面发展,在中国文学理论中占据重要的位置。与此同时,论赋的主题也摆脱两汉时期“以诗论赋”批评形态的羁绊,从本质上注重赋家个人才情品性、赋作本身的社会审美功能及其赋体文学创作的艺术形式等主观因素,对赋体创作从内部的发展轨迹加以研讨,最终形成并确立自觉的“以赋论赋”的赋学批评新模式。通过《文选》选赋可以进一步看出编撰者在赋文学观的转变历程,即完成由两汉注重“劝百讽一”为标准来考量作家作品优劣过度为魏晋南北朝“崇情”、“尚美”为标准的批评视角的内转。这种赋论对于文学自觉以及文学审美的重视与要求,完全迥异于汉代赋论对赋之政治功利的体制的追求,《文选》所体现的赋学观是最早回归赋文学本位并具有自觉赋体批评意识的文学理论,在古代赋论史上有着承前启后的转捩意义,它为中国古代赋学向更为完备的理论体系发展作出了积极的贡献。

[1](汉)司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[2](汉)班固.(唐)颜师古,注.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[3](梁)刘勰.范文澜,注.文心雕龙注[M].北京:人民文学出版社,1958.

[4](梁)萧统.(唐)李善,注.文选[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[5](唐)房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[6]黄侃,著;黄延祖,重辑.文选评点[M].北京:中华书局,2006.

[7]骆鸿凯.文选学[M].北京:中华书局,1989.