单纯恐吓行为的刑法规制错位与再定位

——以《刑法修正案(八)》为视角

韩炳勋

(北京师范大学,北京100875)

单纯恐吓行为的刑法规制错位与再定位

——以《刑法修正案(八)》为视角

韩炳勋

(北京师范大学,北京100875)

恐吓分为自身构成犯罪的单纯恐吓行为和作为方法手段的复杂恐吓行为。对单纯恐吓行为,我国刑事立法一直缺位,直到《刑法修正案(八)》将其纳入寻衅滋事罪的调整范围予以规制。但这种立法模式存在司法标准不明确、容易选择性司法、可能侵犯人权等问题。借鉴其他国家和地区的相关经验并结合我国的实际情况,应在我国刑法分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪中增设恐吓罪。

单纯恐吓;复杂恐吓;恐吓的通告;刑法修正案;恐吓罪

恐吓(Threats)是指“对他人制造伤害、损害或采取特定行为的意图的表示,包括使他人对危害结果产生必然恐惧的恐吓和对他人造成各种损害的恐吓(如杀害、破坏、毁损财物)”。①[英]戴维·M·沃克:《牛津法律大辞典》,李双元等译,法律出版社2003年版,第1103页。恐吓行为一般分为以使他人产生恐慌为目的之单纯恐吓行为和作为强制他人方法之复杂恐吓行为。恐吓行为不仅直接侵犯人身权益,而且可能同时侵犯其他法益,将恐吓行为纳入刑法规制范围确有必要。但从我国刑法现有的规定来看,其仅对复杂恐吓行为有所规定,对社会危害性严重的单纯恐吓行为却缺少规制。虽然《刑法修正案(八)》将单纯恐吓行为归入寻衅滋事罪的调整范围中,但这一规定使得单纯恐吓行为的刑法规制出现立法和司法的错位,无论是考察我国刑事立法的演进过程,还是立足于恐吓型寻衅滋事犯罪在司法实践惩治过程中存在的诸多问题,抑或是对照域外刑事立法的相关规定,将单纯的恐吓行为纳入寻衅滋事罪的调整范围之中的立法模式均存在定位上的偏差。本文旨在分析单纯恐吓行为刑法规制定位与错位问题产生的原因,并探索此类行为在我国刑法中的应然定位。

一、单纯恐吓行为的界定

笔者认为,恐吓行为本身即具有一定的社会危害性,因此其既可以单独构成犯罪,又可能构成其他犯罪的组成行为或者手段行为。在本文意图将恐吓单独成罪的语境下,前者可能涉及罪与非罪的界分,后者可能涉及犯罪完成形态及犯罪竞合关系的认定。为行文方便,本文将恐吓行为分为单纯恐吓行为和复杂恐吓行为,代指这两种不同的情形。

单纯恐吓行为是相对于复杂恐吓行为而言的概念,因此有必要对二者的内涵进行分析。此外,单纯恐吓行为与恐吓通告行为既有区别又有联系,只有在厘清上述概念的基础上,才能明确本文研究的范畴,为进一步分析单纯恐吓行为的立法定位奠定基础。

(一)单纯恐吓行为与复杂恐吓行为

单纯的恐吓行为又称为狭义的恐吓行为,是指以造成他人心理恐惧为目的的恶害通告行为,狭义的恐吓行为除了引起他人心理恐惧之外没有其他的侵害后果。而广义的恐吓行为是指一切引起他人心理恐惧的恶害通告行为,包括单纯的恐吓行为与复杂的恐吓行为。复杂的恐吓行为与单纯的恐吓行为不同的是,前者的恶害通告是为了迫使他人接受恐吓行为人进一步的侵害,或者按照其要求作为及不作为。区分两者的意义在于,不同目的、不同手段、不同精神强制程度的恐吓行为,表现出来的社会危害性大小不尽相同,对恐吓行为在刑法上可能产生的评价也有重要影响。

对于单纯恐吓行为,虽然行为人没有实施进一步的侵害,只造成了他人的恐惧,但是由于恐吓的手段不同、产生的精神强制程度不同,对他人可能造成的精神损害也不同。恐吓人一个简单的恐吓表示,可以使受恐吓人长期处于恐惧之中,背负巨大精神压力,甚至导致精神失常等严重后果。需要说明的是,本文研究的单纯恐吓行为仅指针对一般主体的恶害通报行为,对针对特定主体或者不特定多数人的单纯恐吓行为,我国刑法已有明确规定,故不在本文研究范畴内。②在我国刑法中,对单纯恐吓行为直接予以规定的有针对特定犯罪对象以及特定犯罪主体的犯罪行为,例如打击报复证人罪和打击报复会计、统计人员罪两种行为。行为人系通过恐吓的方式使证人、会计、统计人员产生恐惧心理,实现自己泄愤、报复的目的。还有一类单纯恐吓行为是针对不特定多数人进行的,例如编造、故意传播虚假恐怖信息的行为,行为人以编造、故意传播虚假恐怖信息的方式对不特定多数人进行恐吓,意在制造恐慌气氛、破坏社会秩序,由于这种行为同时侵害了社会管理秩序等其他法益,已经属于妨害社会管理秩序罪中扰乱公共秩序的犯罪行为。

复杂恐吓行为中的一种是迫使被恐吓人基于恐惧心理实施一定作为或者不作为。通过恐吓的手段强迫他人为一定行为的犯罪包括强迫卖血罪、强迫卖淫罪、强迫交易罪、强迫劳动罪、强迫他人吸毒罪等;通过恐吓的手段,强迫他人不为一定行为的犯罪包括妨害公务罪、妨害作证罪、聚众阻碍解救被拐卖的妇女儿童罪等。复杂恐吓行为中的另一种则是压制他人的反抗,进一步实施其他侵害的恐吓行为。如故意杀人罪、故意伤害罪、抢劫罪、强奸罪、强制猥亵妇女罪等犯罪中的恐吓行为不是全部的实行行为,而只是整个犯罪行为中的预备行为或者犯意表示的行为,在后续侵害行为实施的情况下,恐吓行为被后续的杀人、伤害、取财、奸污、猥亵等目的行为所吸收,共同构成符合构成要件的实行行为。如果后续侵害行为因某种原因未能实施,则之前的有关行为可能构成单纯的恐吓行为。

(二)单纯恐吓行为与恐吓的通告行为

恐吓的通告方式有告知和行为两种,单纯恐吓行为作为一个整体,可以通过告知、行为或者两者皆有的方式实现,在通告由多种方式或多个行为共同表达的情况下,单纯恐吓行为就是同一个故意下的行为整体。所以,恐吓的通告行为与单纯恐吓行为之间存在相互联系又有所区别的关系。

第一,恐吓的通告行为尚不构成犯罪,但单纯的恐吓行为可能已经具有了严重的危害性,如恐吓行为人持械打砸自己的东西并对被恐吓人表示恶害的。这种自损的行为不构成犯罪,但是作为恐吓行为的整体,有可能给被恐吓人造成较大的精神强制。这时作为整体的单纯恐吓行为就可能需要予以刑法评价。

第二,恐吓的通告行为已经构成犯罪的情况。如上例中,恐吓行为人如果是在打砸被恐吓人的财物,并对其通告恶害的,其打砸行为已经构成了故意毁坏财物罪,如果单纯恐吓行为作为一个整体也满足了入罪的标准,则一个恐吓的通告行为同时符合了两个犯罪构成要件,形成想象竞合,如果单纯的恐吓行为整体上不足以成立犯罪,恐吓的通告行为就具有了独立成罪的意义。另外,如果恐吓的通告行为是为了其他目的实施的,随后恐吓行为人又以此行为来恐吓他人,则这两个行为不具有整体评价的条件,不能以想象竞合处理。

综上,本文研究的单纯恐吓行为是专指针对一般主体所实施的恶害通告行为,既包括行为人实施恶害通告仅以造成被恐吓人产生恐惧心理为目的之恐吓行为,也包括行为人恶害通告意图对被恐吓人形成心理强制,迫使他人接受进一步侵害或者按照自己的要求作为及不作为,但是由于某种原因没有实施进一步的侵害行为之恐吓行为。

二、单纯恐吓行为的刑法规制错位

(一)历史原因造成的立法缺位

虽然早在1950年7月25日中央人民政府法制委员会公布的《中华人民共和国刑法大纲草案》中就已经出现了对恐吓行为进行规制的内容,③该草案在第十一章第144条规定:“以威胁方法使人恐惧而取得他人财物者,为恐吓,处四年以下监禁。”参见高铭暄、赵秉志编:《新中国刑法立法文献资料总览(上)》,中国人民公安大学出版社1998年版,第164页。此后我国立法机关草拟的数个刑法草案也包含了恐吓行为的内容,但最终单纯恐吓行为未能被纳入刑法。

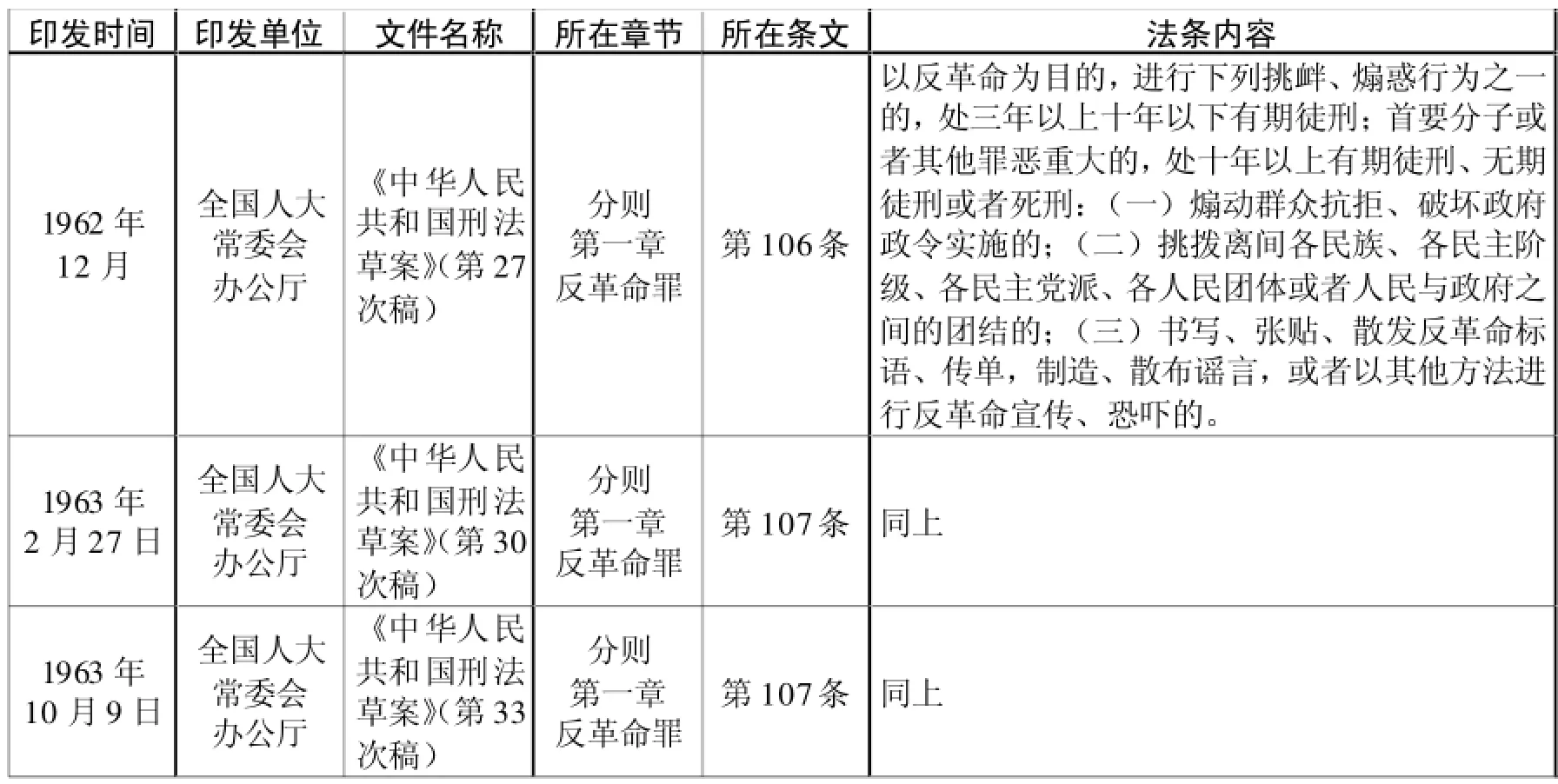

在1979年《刑法》的制定过程中,刑法草案的第27次稿、第30次稿和第33次稿均曾将恐吓行为纳入分则第一章规定的反革命罪中(具体内容见表1)。④同上注,高铭暄、赵秉志编书,第298页、第326页、第354页。

表1 恐吓行为在我国1979年刑法通过之前的规制演变

值得注意的是,1978年12月《中华人民共和国刑法草案(修订稿)》(第34次稿)对上述包含恐吓行为的反革命挑衅、煽惑犯罪的规定作出了重大调整,⑤该草案第89条规定:“以反革命为目的,进行下列挑衅、煽惑行为之一的,处五年以下有期徒刑或者管制;首要分子或者其他罪恶重大的,处五年以上有期徒刑或者无期徒刑:(一)煽动群众抗拒、破坏国家法律、法令实施的;(二)挑拨离间各民族之间、人民与政府之间的团结的;(三)挑拨离间群众之间的团结,策划、指挥武斗,制造流血事件的;(四)进行其他反革命煽动,情节严重的。”同前注③,高铭暄、赵秉志编书,第381页。恐吓行为从1979年《刑法》的相关草案中被正式删除。此后,第五届全国人民代表大会第二次会议于1979年7月1日正式通过的我国1979年《刑法》也未将恐吓行为纳入分则的罪名体系之中。

在1979年《刑法》施行之时,虽有学者认为可以用1979年《刑法》的已有规定对恐吓行为进行定罪量刑,但更多的学者认为应将恐吓行为独立定罪。究其原因,1979年《刑法》缺乏对于恐吓行为的规定,“以致司法部门对这类危害行为难以追究刑事责任,或者在处理上各行其是,极不一致”。⑥参见赵秉志编:《刑法修改研究综述》,中国人民公安大学出版社1990年版,第308页。为惩治和防范当时在我国社会上已较多出现且日趋严重的恐吓行为,有必要增设恐吓罪。⑦参见赵秉志、肖中华:《关于侵犯公民人身权利犯罪立法完善之探讨》,《检察理论研究》1996年第4期。对于怎样在刑事立法上新增恐吓罪,有学者提出如下建议:“行为主体为一般主体;主观上须出于直接故意;客观方面表现为,行为人以写恐吓信或者其他恐吓方法,威胁他人人身、财产安全,且情节严重。”⑧同上注,赵秉志、肖中华文。还有学者指出,应将新增恐吓罪的刑法条文具体表述为:“以使他人产生恐惧心理为目的,采用恐吓手段威胁他人安全或干扰他人正常生活,并造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或拘役;恐吓手段特别恶劣,造成后果特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。”⑨徐建念:《建议我国刑法分则增加恐吓罪》,《法学》1989年第12期。当然,也有学者从总体上将全部恐吓行为分成两类,并分别针对不同的恐吓行为提出立法建议。关于单纯的恐吓行为,建议增设恐吓罪;关于作为强制他人之方法的恐吓行为,则细分为三类。其中,刑法已作规定的作为犯罪方法的恐吓行为按照已有立法规定处理,对于强迫他人犯罪之方法的恐吓行为应增设强迫他人犯罪罪,而将作为实现非犯罪性目的的方法的恐吓行为以增设强迫罪的方式予以定罪处罚。⑩参见刘白驹:《关于处理恐吓行为的立法建议》,《法律学习与研究》1989年第6期。此外,还有学者认为,“对实施了恐吓、跟踪、纠缠等足以扰乱他人正常生活秩序且情节严重的行为”,应增设骚扰罪专门进行规制。①参见刘蔚:《建议设立骚扰罪》,《法学杂志》1992年第6期。

针对刑法学者提出的上述意见,在对1979年《刑法》展开全面修订的过程中,立法者确实也曾考虑过要将恐吓行为纳入刑法。从1988年9月全国人大常委会法制工作委员会公布《中华人民共和国刑法(修改稿)》时起,至1996年12月20日全国人大常委会办公厅秘书局印发八届全国人大常委会第二十三次会议文件(八)即《中华人民共和国刑法(修订草案)》时止,在有关刑法修改的13种文件中均包含了专门规制恐吓行为的条款(具体内容见表2)。②表2的有关内容,均根据高铭暄、赵秉志编:《新中国刑法立法文献资料总览(中)》,中国人民公安大学出版社1998年版,第856-1597页。

表2 恐吓行为在我国1997年刑法中规制的演变

由表2不难看出,在对我国1979年《刑法》进行全面修订的过程中,尽管不同时期的刑法修改草案对于恐吓行为的规定存在客观行为方式和法定刑处罚上的区别,但立法者始终坚持将恐吓行为定位为侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪,并使之与其他类型的犯罪加以区别。

值得注意的是,虽然在1997年1月10日由全国人大常委会法制工作委员会公布的《中华人民共和国刑法(修订草案)》中仍然包含着规制恐吓行为的条款,但在全国人大常委会办公厅秘书局于1997年2月17日印发的、八届全国人大常委会第二十四次会议文件(六)即《中华人民共和国刑法(修订草案)(修改稿)》中,立法者却删除了相关规定。此后,八届全国人大五次会议秘书处于1997年3月1日印发的、八届全国人大五次会议文件(十七)和1997年3月13日由八届全国人大五次会议主席团第三次会议通过、八届全国人大五次会议秘书处印发的、八届全国人大五次会议文件(三十七)中所载的刑法修订草案均再未将恐吓行为纳入刑法的规制范围。恐吓行为从有到无的这一立法转变对于最终在1997年3月14日通过的1997年《刑法》的影响是十分深远的,以至于在1997年《刑法》施行十余年的时间里恐吓行为始终无法在我国刑事立法中找寻到应有的位置,这也为之后我国立法机关将恐吓行为纳入寻衅滋事罪予以规制埋下了伏笔。

(二)《刑法修正案(八)》引发的定位偏差

2011年2月25日,经第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过的《刑法修正案(八)》将恐吓行为纳入刑法分则第六章妨害社会管理秩序罪一章中。根据该修正案第42条的规定,在刑法第293条第2款增加“恐吓他人,情节恶劣的”构成寻衅滋事罪的规定。

根据相关立法工作者的解释,《刑法修正案(八)》之所以会作出上述修改,主要是考虑到司法机关在“对利用恐吓手段对他人进行心理威慑的行为打击上遇到盲区。一些犯罪分子,尤其是一些黑恶势力团伙,……凭借自己在当地的恶名声,……靠言语恐吓、聚众造势等非暴力手段就能奏效。他们……借助人多势众,制造现场紧张、恐慌气氛。部分黑恶势力头目要求手下采取‘逼而不打、打而不伤、伤而不重、重不致命’的策略,给对方或者当地群众施加巨大心理威慑,造成他人心理恐慌,不战而胜即可达到目的。……此类行为对社会治安危害极大,严重破坏公民正常的生活环境,给当事人及家人造成巨大心理压力,……危害性要大于寻衅滋事中列举的‘追逐、拦截、辱骂’等行为”,在立法调查过程中,公安机关普遍建议将此类单纯的恐吓行为以寻衅滋事罪定罪处罚。③参见黄太云:《〈刑法修正案(八)〉解读(二)》,《人民检察》2011年第7期。

从上述关于恐吓行为入罪的背景介绍可以看出,立法者将恐吓行为纳入寻衅滋事罪的目的,主要是为了惩治司法实践中出现的那些有组织的、公然利用恐吓手段对特定被害人或针对不特定的被害人即公众进行心理威慑,从而严重扰乱社会公共秩序的行为。

应当承认的是,将恐吓行为纳入寻衅滋事罪的调整范围中予以规制的立法模式确实便于司法机关对恐吓行为进行定罪处罚,有助于提高司法实践中惩治恐吓行为的力度,同时也能够极大地降低司法机关惩治恐吓犯罪的司法成本,便于最终实现以最小的成本来惩治恐吓行为发生的立法目的。但是,这种做法却是存在危险的,因为“妨害社会管理秩序罪本是为防止刑事法网挂一漏万而设置的兜底性罪名群”④张训:《口袋罪视域下的寻衅滋事罪研究》,《政治与法律》2013年第3期。,其具有高度的概括性和模糊性。从一定意义上来讲,任何一种犯罪行为甚至任何一种违法行为无不包含着妨害社会管理秩序的内容。因此,如果不考虑行为本身的特有属性,而只是为了更快速、更便捷地对之施以刑事处罚,就将其纳入妨害社会管理秩序罪的调整范围之中,这会使妨害社会管理秩序罪成为我国刑法中一个无所不包的口袋罪的罪名群,从而使刑罚适用的正义性受到质疑。

(三)司法实践中的规制错位

单纯恐吓行为规制的错位问题不仅体现在我国刑事立法的演进过程中,还在司法实践中有所表现。具体而言,在对于恐吓型寻衅滋事罪的认定方面容易出现虚置1997年《刑法》第293条第1款第2项中有关“情节恶劣”对恐吓型寻衅滋事犯罪成立的限定,导致司法实践中认定恐吓型寻衅滋事罪存在一定的随意性。⑤例如河南张某寻衅滋事案。2011年11月的一天,在华某某(已诉)的指使下,被告人张某伙同张某一、高某某、张某二(三人已诉)等人,驾车窜至镇平县贾宋镇“金世纪”超市门前,用自喷漆在超市大门、柱子上喷涂“还钱”、“死”的字样,对被害人李某进行恐吓,后三人驾车逃窜。法院经审理认为,被告人张某结伙恐吓他人,情节恶劣,其行为构成寻衅滋事罪。依照现行刑法的有关规定,判决被告人张某犯寻衅滋事罪,判处拘役4个月。参见河南省镇平县人民法院于2013年1月6日出具的(2013)镇刑初字第012号《刑事判决书》,载“北大法宝”:http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118924373&keyword=%e6%81%90%e5%90% 93%e4%bb%96%e4%ba%ba&EncodingName=&Search_Mode=accurate,2014年12月1日访问。显然,行为人张某所实施的恐吓他人的行为并不符合《解释》第3条中前四项的要求,司法机关并未对行为人张某所实施的恐吓行为对被害人的工作、生活、生产、经营等造成的影响进行举证,也难以认定其行为符合《解释》第3条第5项的规定。因此,在本案中,司法机关仅以“结伙”为由就认定张某之行为属于情节恶劣的情形,实际上与上述《解释》的规定是不相符的。又如上海刘某寻衅滋事案。参见上海市崇明县人民法院于2012年1月6日出具的(2012)崇刑初字第3号《刑事判决书》,载“北大法宝”:http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx? Db=pfnl&Gid=118402950&keyword=%e6%81%90%e5%90%93%e4%bb%96%e4%ba%ba&EncodingName=&Search_Mode=accura,2014年12月1日访问。该案中,即便是将行为人刘某所实施的行为认定为寻衅滋事犯罪的上海市崇明县人民法院也承认,刘某实施恐吓他人行为是为了实现其霸占上海市崇明县某镇某港鳗苗收购市场的目的,而并非是为了单纯的寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等。这就说明,从主观方面来看,行为人刘某所实施的恐吓行为是其为实现强迫交易的目的所采取的手段行为,而不属于恐吓型寻衅滋事犯罪中所要求的单纯的恐吓行为。当然,从客观方面来看,行为人刘某在客观上也确实实施了强迫他人退出鳗苗收购市场并控制该市场的行为。因此,其行为应当被认定为强迫交易罪,而非恐吓型寻衅滋事罪。

根据最高人民法院、最高人民检察院于2013年7月15日联合发布的《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称:《解释》)第3条的规定,恐吓他人,破坏社会秩序,“情节恶劣”的恐吓型寻衅滋事罪包括六种情形。⑥这六种情形包括:“第一,多次恐吓他人,造成恶劣影响的;第二,持凶器恐吓他人的;第三,恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人,造成恶劣社会影响的;第四,引起他人精神失常、自杀等严重后果的;第五,严重影响他人的工作、生活、生产、经营的;第六,其他情节恶劣的情形。”但司法实践中对这六种程度条件的限定把握并不精确,尤其是第六种情形本来就存在“其他情形”的兜底性质表述,从而使得恐吓行为作为寻衅滋事罪中的一种“兜底”行为。这就导致了恐吓犯罪行为与恐吓违法行为不分的混乱局面。对于那些不属于典型的随意殴打、追逐、拦截、辱骂、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物、在公共场所起哄闹事等非恐吓型寻衅滋事行为,又需要对之课以惩罚的,司法机关均可以该行为对被害人造成了心理威慑为由,将之认定为恐吓型寻衅滋事罪。无疑,这又在寻衅滋事罪不断扩张其打击范围时进一步扩大了该罪的打击半径。无怪乎有学者会得出这样的结论,《刑法修正案(八)》“将‘恐吓他人’的行为纳入寻衅滋事罪之中,可以预见它的范围今后还会膨胀”⑦于志刚:《口袋罪的时代变迁、当前乱象与消减思路》,《法学家》2013年第3期。。究其原因,单纯恐吓行为在刑法立法中的规制错位对司法实践起到了不容忽视的影响,其主要体现在以下三个方面。

首先,寻衅滋事罪在我国现行刑法中具有明显的口袋罪的特征,且日益呈现出打击范围不断扩张的恶性发展的趋势。将恐吓行为纳入寻衅滋事罪中予以规制,难免会使其带上寻衅滋事罪口袋罪的特征,这就使得司法实践中出现了将本不属于刑法规制范围的行为认定为构成恐吓型寻衅滋事罪的情形。

其次,与故意杀人、故意伤害、强奸、抢劫、绑架等犯罪能够以某种客观的、具体的、有形的标准来衡量该行为对被害人造成的损害所不同的是,恐吓行为的危害在于使被害人产生某种内心恐惧。这种内心恐惧会因被害人心理承受能力的不同而不同,也会随现实环境的变化而变化,据以对损害程度进行准确衡量的标准到目前为止是并不存在的。因此,在刑事立法过程中,应当为恐吓犯罪的成立设定某种客观的评价标准,并严格限定该类犯罪的成立范围和成立条件。如果没有这种客观的评价标准,凡是能使他人产生内心恐慌的行为均能以恐吓犯罪论处,将会为司法机关滥用司法裁量权埋下隐患,有可能形成司法权限任意侵蚀公民合法权益的危险局面。由此观之,我国现行刑事法非但没有对恐吓犯罪的成立条件作出严格限定,反而将其置于寻衅滋事罪之中,这就进一步地模糊了恐吓犯罪的罪与非罪、本罪与他罪的界限,从而助长了司法机关在恐吓犯罪认定时的随意性。

最后,刑法“分则条文都是为了保护具体的法益,而非保护抽象的法益;对保护法益的抽象程度越高,其所包含的内容就越宽泛,受刑罚处罚的范围就越广,从而具有将不值得科处刑罚的行为解释为犯罪的危险”。⑧张明楷:《寻衅滋事罪探究(上篇)》,《政治与法律》2008年第1期。与刑法分则条文应保护具体法益的要求并不相符的是,寻衅滋事罪保护的法益是社会公共秩序,这一法益不可谓不抽象。以寻衅滋事罪来惩罚恐吓行为也无异于为恐吓犯罪同样设置了一个高度抽象的保护法益。这样,恐吓行为所包含的内容顺势增加,恐吓犯罪所应受刑罚处罚的范围也被大大扩宽,同时,也就相应提高了将本不属于犯罪的恐吓行为错认为恐吓犯罪的可能性。

三、单纯恐吓行为的刑法规制再定位建议

如前所述,尽管将单纯恐吓行为纳入寻衅滋事罪中更便于回应司法实践中打击恐吓犯罪的需要,但这种立法模式却是以增加司法权被滥用和公民合法权利被侵犯的风险为代价的。有鉴于此,应针对单纯恐吓行为在我国刑法中的规制错位的问题,对之予以重新定位。

(一)域外立法比较

对于单纯的恐吓行为,一些典型的域外刑法典都有抽象化、一般化的规定。虽然不同国家和地区规定的罪名不同、犯罪的客观方面有所差异,法定刑种类与轻重各异,但是将单纯恐吓行为入罪,可以有效打击恐吓犯罪,减少可能对当事人造成的损失,故此种立法模式得到了许多国家和地区的采用。按照罪名的不同,主要有以下三种立法例。

其一,规定为胁迫罪、威胁罪。例如《日本刑法典》第222条胁迫罪规定,以加害生命、身体、自由、名誉或者财产相通告胁迫他人的,处2年以下惩役或30万元以下罚金。以加害亲属的生命、身体、名誉或者财产相通告胁迫他人的,与前项同。⑨[日]西田典之:《日本刑法各论》,刘明祥、王昭武译,中国人民大学出版社2007年版,第47-51页。《德国刑法典》第241条也将此类行为规定为胁迫罪⑩徐久生、庄敬华译:《德国刑法典》,中国方正出版社2004年版,第118页。,《西班牙刑法典》第169条将此类行为规定为威胁罪①潘灯译:《西班牙刑法典》,中国政法大学出版社2004年版,第65页。。

其二,规定为恐吓个人罪。例如我国台湾地区“刑法”第305条恐吓个人罪规定,以加害生命、身体、自由、名誉、财产之事,恐吓他人致生命危害于安全者,成立恐吓个人罪。处两年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罚金。②林山田:《刑法各罪论(上)》,北京大学出版社2011年版,第137页。

其三,规定为恐吓罪。例如《加拿大刑事法典》第264-1条恐吓罪规定:任何人无论以何种方式故意发出、传送或使他人受到恫吓造成下列后果者为犯罪:致他人死亡或重伤,为可诉之罪,处5年以下监禁;烧毁或损坏动产或不动产,为可诉之罪,处2年以下监禁。③卞建林译:《加拿大刑事法典》,中国政法大学出版社1999年版,第180页。《芬兰刑法典》第20章侵犯人身自由罪第7条恐吓罪规定:用武器指向他人或者以其他犯罪威胁他人,在此情况下,被如此威胁的人有理由相信其本人或者他人的人身或者财产安全处于严重的危险之中,应当因为恐吓被判处罚金或者最高2年有期监禁,除非法律的其他地方对该行为规定了更为严厉的刑罚。④于志刚译:《芬兰刑法典》,中国方正出版社2005年版,第110页。《俄罗斯联邦刑法典》第119条恐吓罪规定:以杀死或严重损害健康为威胁,如果有理由担心威胁付诸实施的,处2年以下的限制自由,或处4个月以上,6个月以下的拘役,或处两年以下的剥夺自由。⑤黄道秀译:《俄罗斯刑法典》,北京大学出版社2008年版,第32页。

(二)我国刑法对单纯恐吓行为规制再定位的建议

在刑法上规定恐吓犯罪,是大陆法系国家和地区刑事立法的普遍做法。我国刑法中对单纯恐吓行为缺少准确的评价,需要增设相应的单纯恐吓罪来完善对恐吓行为的刑法规制。由于我国刑法中并没有以恐吓为名的犯罪,为简捷起见,建议将单纯恐吓行为直接规定为由恐吓罪加以调整。

1.恐吓罪的主观构成要件

恐吓罪的犯罪主体是一般主体。犯罪的主观方面是故意,行为人实施恐吓行为,仅仅是希望或者放任被恐吓人产生恐惧心理。如果行为人过失造成他人产生恐惧的,不能构成本罪。犯罪的动机原则上不影响本罪的成立。如果行为人还有其他的犯罪目的,只要追求或放任他人产生恐惧的,其他目的是否实现不影响本罪的构成,如果产生牵连、竞合或者被后续行为吸收的,按照牵连犯、想象竞合犯或者吸收犯处理。

2.恐吓罪的客观构成要件

单纯恐吓行为侵犯的客体是人身权利,具体来说是特定公民的意志自由和精神安宁,属于单一客体。恐吓内容侵害的权益应当包括被恐吓人及与其有密切联系的第三人的生命、身体、自由、名誉或者财产等权益。⑥例如《日本刑法典》第222条规定,以加害生命、身体、自由、名誉或者财产相通告胁迫他人的,处2年以下惩役或30万元以下罚金。以加害亲属的生命、身体、名誉或者财产相通告胁迫他人的,与前项同。参见[日]西田典之:《日本刑法各论》,刘明祥、王昭武译,中国人民大学出版社2007年版,第47-51页。而《德国刑法典》只做了抽象规定,该法第240条第2款规定,如果使用暴力或者以恶行相威胁迫使他人达到所追求的目的,被视为可受谴责的,该行为即是违法。参见徐久生、庄敬华译:《德国刑法典》,中国方正出版社2004年版,第118页。要成为恐吓罪调整的行为,这些权益必须是重要的人身权利或者重大的其他利益,只有如此才能体现出恐吓行为的危害性。如果是对他人微小的利益进行恐吓,则不足以产生心理恐惧,也就不能依据刑法来进行调整。笔者认为,恐吓罪应当规制那些具有较大社会危害性的、针对重要权益的侵害,如侵害他人生命、身体、自由、名誉等对人身权益的恐吓,都属于比较严重的恐吓行为。如果是对于财产的威胁,则需要是对具有较高经济价值的或者对被恐吓人来说有特别重大意义的财物,才能纳入恐吓罪调整的财产权益范围。

单纯恐吓行为在客观方面表现为以损害他人及与其有密切关系的第三人的生命、身体、自由、名誉或者财产相通告,致使被恐吓人产生恐惧心理的行为。

其一,恐吓通告的方式。一般来说,以将要采取暴力及与暴力相当的行为,对他人进行恐吓的,对被恐吓人可以造成较强的心理强制,危害性相对较大,特别是以使用凶器、展示武力或者令人联想到血腥残酷手段的通告方式进行恐吓的,就应当认为是恐吓罪的恐吓行为。在通告方式上,恐吓可以当面向被害人用口头、书面或其他方法表示,也可以通过电话、书信等方式表示;可以是行为人亲自发出,也可以是委托第三人转达。在恐吓通过第三人表达的场合,需要考察第三人是否与恐吓人具有共同犯罪的故意,如果第三人没有恐吓故意的情形下,向被恐吓人炫耀武力、传递信件,从而使对方产生恐惧心理的情况,一般不属于共同犯罪。但是如果第三人能够了解到恐吓人的恐吓故意,仍然实施相关转达恐吓信息行为的,应当认为其与恐吓行为人形成了共犯的故意,构成共同犯罪。

另外,行为人恐吓施加恶害的行为,可以是行为人自己实施的,也可以是由第三人来实施的。但是在由第三人实施的情况下,行为人必须要让被恐吓人知道或者可以推测到自己能够影响到第三人,这样才能对被恐吓人形成心理强制,使其产生恐惧心理。这种情况并不需要第三人与行为人有共谋关系。

其二,恐吓加害的对象。恐吓加害的对象可以是被害人本人,也可以是第三人。对于第三人的范围,《芬兰刑法典》第20章侵犯人身自由罪第7条恐吓罪的规定表述为“用武器指向他人或者以其他犯罪威胁他人”,⑦同前注④,于志刚译书,第110页。对第三人的范围未作限制,只要使被恐吓人有足够理由相信自己和他人的安全受到威胁,即可成立恐吓罪。《日本刑法典》第222条胁迫罪的规定表述为“以加害亲属的生命、身体、名誉或者财产相通告胁迫他人的”,⑧同前注⑨,西田典之书,第47-51页。将第三人范围限定于被害人的亲属。一般认为,如果第三人与被害人没有任何关系,很难使被害人产生恐惧心理,也会使入罪范围过宽。而仅限于亲属又不利于保护当事人权益。例如,以侵害恋人相威胁的,恋人不属于亲属,但是对于被害人来说又有特殊的重要性。所以,第三人范围的界定,应当从被恐吓人产生恐惧心理的原因出发,被恐吓人是出于对第三人利益的关切,才对其可能遭受的损害产生恐惧,所以其范围应该是与被害人有密切关系的第三人,而不应从形式的角度限定于亲属。但是在立法条文表述中,为了简洁起见,可以不对恐吓加害的对象做出明确规定。

其三,恐吓行为的程度。恐吓罪的客观行为应当达到令被害人产生心理恐惧的程度。域外立法中对于这一程度标准,有的规定为客观标准,即足以到达心理恐惧的,如《俄罗斯刑法典》第163条表述为“如果有理由担心威胁付诸实施的”,⑨同前注⑤,黄道秀译书,第32页。有的规定为主观标准,如《加拿大刑事法典》第264-1条表述为“使他人受到恫吓造成下列后果者为犯罪”。⑩同前注③,卞建林译书,第180页。

无论如何表述,该标准的核心意思都是“被恐吓人产生了恐惧心理”。如何判断被恐吓人是否产生了恐惧心理,客观标准即以社会一般人的平均标准来考察,认为恐吓必须达到“足以使被害人产生恐惧心理”的标准才能成立;主观标准是以被恐吓人个体的标准来考察,认为只要恐吓行为使“被恐吓人产生了恐惧心理”就能够成立。笔者认为,在判断是否已经引起被害人恐惧上应当根据具体事实进行具体分析,将主观标准与客观标准结合起来考察。一方面,恐惧心理的有无及其程度因人而异,例如在被害人属于未成年人、老年人、妇女等人群,或者受恐吓利益对被害人极其重要,恐吓加害的对象与被害人关系非常密切等情况下,一般人对此不会产生恐惧但特定的被害人对此心生恐惧,此时就应当以被恐吓人产生恐惧心理的主观标准来认定犯罪。另一方面,某一恐吓行为足以使一般人心生恐惧的,被恐吓人却由于具有特别强的意志而未产生恐惧心理,则应当按照“足以使被害人产生恐惧心理”的客观标准进行认定。

其四,恐吓的危害结果。一般来说,恐吓行为造成他人生活、工作受到严重干扰或者对他人人身权益产生损害的,属于造成了严重的危害后果。其中,严重干扰他人生活、工作主要体现在恐吓行为的持续性(是否长期对他人实施恐吓)、恐吓行为的实施时间(是否在夜间或者工作、学习时)等方面;恐吓行为造成人身权益损害表现在被恐吓人因为恐吓行为而精神出现异常、健康受到损害、自由受到限制等。有特别严重的危害结果的恐吓行为,一般是造成被恐吓人精神失常、死亡或者重大经济损失的恐吓行为,对后果特别严重的恐吓可以设置结果加重条款予以处罚。

其五,恐吓罪的法定刑。设立恐吓罪的初衷就是贯彻“严而不厉”刑事司法政策,严密刑事法网。域外有关规定中,恐吓罪的法定刑都相对较轻,如我国台湾地区“刑法”规定成立恐吓罪的个人处2年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罚金①同前注②,林山田书,第137页。、《西班牙刑法典》规定构成威胁罪处6个月以上3年以下徒刑②同前注①,潘灯译书,第65页。,等等。在我国刑法上,作为轻罪,恐吓罪的基本犯罪最高刑可以考虑接近抢劫、杀人等犯罪的法定最低刑(三年有期徒刑),这样,恐吓罪可以与这些重罪在法定刑上得到衔接,有利于处理没有后续侵害行为的恐吓犯罪。而与恐吓罪相类似的打击报复证人罪相比,由于恐吓罪侵犯的客体与打击报复证人罪相比缺少妨害司法等内容,社会危害性相对而言比较轻,所以即使在加重情节中,恐吓罪的最高刑期也不宜高于打击报复证人的最高刑期(七年有期徒刑)。

综上,建议在我国刑法分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪中增设恐吓罪。条文表述为:恐吓他人,情节严重的,处二年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。犯前款罪,情节特别恶劣或者后果特别严重的,处二年以上五年以下有期徒刑。

(责任编辑:杜小丽)

DF624

A

1005-9512(2015)04-0121-11

韩炳勋,北京师范大学刑法学专业博士研究生。