体育科学学科互动研究:知识受馈、回馈与自馈视角

李 元,王 莉

●成果报告 Original Articles

体育科学学科互动研究:知识受馈、回馈与自馈视角

李 元1,王 莉2

运用引文分析理论,利用Web of Science引文数据库,从知识受馈、回馈和自馈视角对体育科学自1930年以来的学科互动现象进行分析,并使用帕累托分析法界定体育科学的亲缘学科、近缘学科与远缘学科。结果表明:整体上看,体育科学还属于“知识输入型”学科,知识输入与知识输出之比为1.7:1;体育科学的发展,受馈于生命科学与生物医学、社会科学、应用科学、自然科学、艺术与人文科学等5大科学部类的所有150个学科的知识供给与支持,其中,生命科学与生物医学是最主要的知识来源,占总引用量的84.21%;生理学、骨科学、神经系统科学和神经病学、心理学、外科学等5个学科的引用次数之和达到总引用量的50.63%,是体育科学最主要的支撑学科;体育科学以其他学科的知识来生产、创造和发展自身知识体系,并以创造性转化后的知识对以上5大科学部类和所有150个学科也产生了较大的影响,但影响力很不均衡,且处在动态变化之中;体育科学引用自身知识和体育科学知识被自身引用的比例为21%~24%,从20世纪50年代开始呈明显上升趋势,知识自我供给能力不断增强;不同科学部类的亲缘学科、近缘学科与远缘学科,随着社会的发展、体育科学历史责任的转变和学术研究的不断深入在不同时期呈现较大的变化。

体育科学;学科互动;引文分析

学科互动是学科之间交流的普遍现象,不同学科之间的受馈(融合其他学科的理论与方法)和回馈(给予其他学科以理论或实践支持)是学科互动的基本内容[1]。对体育科学知识受馈(知识来源主导学科)的讨论由来已久,众多学者从不同角度进行研究[2-9],但对体育科学知识回馈(对其他学科的知识供给)和知识自馈(知识的自我供给能力)的研究却非常少见。体育科学现已成为整个科学体系的重要组成部分,对众多学科都产生了广泛而深远的影响。从知识受馈、回馈、自馈视角对体育科学的学科互动进行研究,对探讨体育科学的相对独立性、知识吸收能力和学科成熟程度,揭示体育科学的知识转化与扩散的规律,理解体育科学与其他学科相互渗透、相互融合的现状与趋势,补充和完善体育科学与其他学科互动研究的内容体系,都有着较为重要的意义。

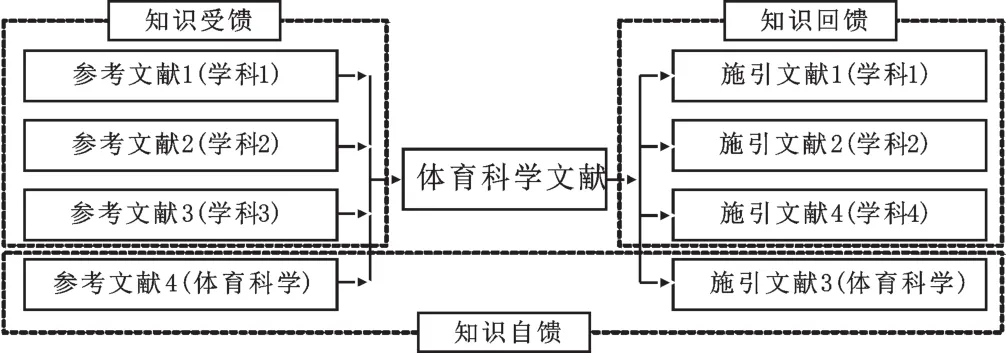

日臻完善的引文分析理论和大型国际引文数据库的建立,为研究体育科学学科互动提供了思路和方法。科技文献是科学知识的载体,文献的引用与被引用,蕴涵着科学知识的流动,标志着科学知识的继承与利用。这种文献引证的过程既是文献联系的过程,也是知识流动的过程,是文献与文献之间知识转移的遗迹。对这种形式的知识流动的计量,被引频次是最简单的指标,被引频次越高,说明知识流出得越多,文献所承载的知识量越多,对科学发展的贡献越大[10-12]。体育科学知识受馈、知识回馈和知识自馈过程体现了其他学科对体育科学的影响、体育科学对其他学科的影响和体育科学的知识自我供给能力(见图1)。

图1 体育科学知识受馈、回馈与自馈示意图

为便于与国内体育科学学科互动的现状进行对比,借用体育科学与其他学科关系亲疏的判断方法,即帕累托分析法,从知识受馈和回馈视角分别统计体育科学与其他学科之间的引用次数。累积值≤70%时,所包含的学科为体育科学的亲缘学科;70%<累积值≤90%时,所包含的学科为体育学科的近缘学科;累积值>90%时,所包含的学科为体育学科的远缘学科[13]。

1 数据来源

本研究利用国际著名大型综合性、多学科、核心期刊引文索引数据库Web of Science(WOS)中的3大引文数据库,即科学引文索引(Science Citation Index,SCI)、社会科学引文索引(Social Sciences Citation Index,SSCI)和艺术与人文科学引文索引(Arts&Humanities Citation Index,A&HCI)中收录的体育科学研究文献为样本,通过考察这些文献引用其他学科、被其他学科引用和学科自引情况来分析体育科学的学科互动情况。WOS中2种独特的文献学科标注方法为实现上述研究思路提供了可能:(1)数据库中每种期刊都分配有一个或多个“学科分类”字段标识,如《临床运动医学杂志》(Clin J Sport Med)标识有“骨科学”(orthopedics)、“生理学”(physiology)和“体育科学”(sport sciences)3个类别,即该刊刊发的文献有以上3个学科的属性,WOS共有249个学科分类;(2)根据每篇科学文献的内容,每篇文献都标注有1个或多个“研究方向”字段标识,WOS共有151个研究方向。通过分析,“研究方向”字段均为具体学科名称,为方便统计和理解,将249个学科分类归纳为151个学科(如WOS学科分类中,化学又分为分析化学、应用化学、无机和核化学、医药化学、有机化学和物理化学,统一归为化学学科)。同时,WOS将151个学科划分为艺术与人文科学、生命科学与生物医学、自然科学、社会科学和应用科学5大科学部类[14],体育科学划分在生命科学与生物医学部类中。

WOS 3大引文数据库共收录了1930—2013年共146 616篇体育科学研究论文(article)与综述(review),汇集了84年来全世界最优秀的体育科学研究成果,涵盖了自然科学、社会科学、人文和艺术科学领域,共12种语言,作者分布在162个国家和地区。检索日期为2013年10月5日,数据库更新日期为2013年10月3日。

146 616篇体育科学文献共有4 271 112条原始引文(参考文献),其中期刊引文3 609 816条,占总引文量的84.52%(见图2)。期刊引文占总引文量的比例从最初的不足30%,目前已接近90%,这也是本研究以期刊引文为依据研究体育科学学科互动的主要原因。剔除少量无法查证的来源期刊后,得到来自10 113种期刊的3 470 631条引文,占期刊引文总量的96.14%,占总引文量的81.26%。根据期刊的学科标识,统计出全部期刊引文的学科类别。为了分析体育科学被其他学科引用的情况(知识回馈),本研究在WOS中创建146 616篇样本文献的引文报告,在线逐年统计其施引文献的学科类别及其引用次数。

图2 体育科学文献篇均引文量、篇均期刊引文量及比例

2 结果与讨论

据统计,146 616篇体育科学研究文献共引用了除体育科学自身以外的全部150个学科,同时也被这150个学科所引用。引用150个学科共4 449 053次(不含引用体育科学1 385 714次),被150个学科引用共2 555 943次(不含被体育科学引用679 701次),即学科引用与学科被引之比约为1.7:1。表明,体育科学引用其他学科的知识(知识受馈)在量上比其他学科引用体育科学的知识(知识回馈)要多,与中国体育科学知识输入总量约为知识输出总量1.8倍的研究结论基本相同[13]。体育科学在形成和发展历程中,更善于吸收其他学科的知识,尽管体育科学自身知识再生能力越来越强,正逐步成为充满活力的知识创造体系,但仍然可以认为它是“知识的输入者”而非“知识的输出者”。

2.1 体育科学知识受馈

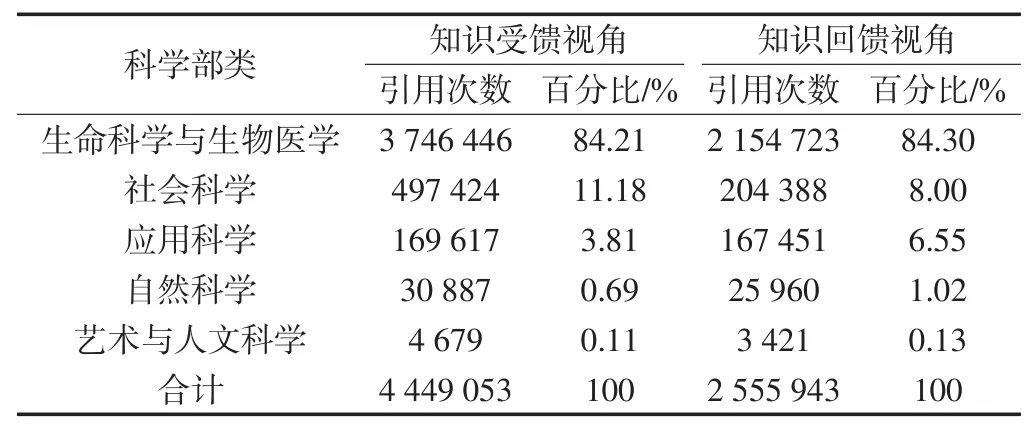

2.1.1 体育科学知识受馈的科学部类 整体上看,体育科学的发展受惠于所有科学部类的支持,其中生命科学与生物医学是最主要的知识来源,共引用3 746 446次,占总引用量的84.21%;引用社会科学共497 424次,占总引用量的11.18%;应用科学的引用率为3.81%;艺术与人文科学的引用率仅为0.11%。需要说明的是,按目前WOS的科学部类分类法,生命科学与生物医学中的学科,除了人类学(anthropology)属于社会科学外,其他学科都属于自然科学范畴,所以自然科学比例过小(见表1)。

20世纪70年代末至80年代初,中国体育界曾掀起关于体育科学学科属性的大讨论。不少专家与学者认为,体育科学的学科属性带有综合性[15-18]。本研究从引文分析的角度,也印证了体育科学学科属性的综合性。

表1 体育科学知识受馈与知识回馈科学部类比例一览表(1930年—2013年)

2.1.2 体育科学知识受馈的学科 之所以说,体育科学是“知识的输入者”而非“知识的输出者”,是因为体育科学广泛地引用其他学科的知识。从最初每年引用约10个学科到目前每年引用140余个学科,体育科学正是在众多学科的支持下快速成长。1930年至今,共引用了所有150个学科的知识(不含体育科学),引用总次数达4 449 053次。为了进一步探明体育科学受馈知识的具体来源学科,本文统计了引用次数占总引用次数比例≥1%的学科(见表2)。可以清楚地发现,体育科学受馈知识的来源学科有76%来自于生命科学与生物医学(仅心理学、教育与教育研究来自社会科学),生理学以16.05%的引用量排第1位,引用次数为720 505次,成为体育科学最主要的支撑学科,依次是骨科学(499 018次)、神经系统科学和神经病学(423 965次)、心理学(380 671次)和外科学(248 516次),这5个学科的引用次数之和达到了总引用量的50.63%。21个学科的引用次数之和为3 839 681次,占总引用量的85.54%,相比其他的学科,这些学科是影响体育科学最主要的学科。

2.2 体育科学知识回馈

2.2.1 体育科学知识回馈的科学部类 体育科学从生命科学与生物医学科学部类受馈了最多的知识,同时又对该科学部类产生了最大的影响,全部样本文献被生命科学与生物医学引用次数占被引总量的84.3%(与受馈比例84.21%非常接近);体育科学对社会科学的影响,相对受馈知识(受馈比例11.18%),要明显少得多,全部样本文献被社会科学的引用次数仅占总被引次数的8%;对于应用科学、艺术与人文科学、自然科学3大科学部类,体育科学被他们引用的次数分别占回馈知识比例的6.55%、0.13%和1.02%,可见体育科学对它们回馈的影响比受馈的影响要大(受馈比例分别为3.81%、0.11%和0.13%)(见表1)。总之,除生命科学与生物医学以外,体育科学受其他科学部类的影响和对其他科学部类的影响并不均衡,体育科学更加侧重对应用科学、自然科学、艺术与人文科学的影响。这就是一个将知识创造性转化的过程,体育科学以其他学科知识来生产、创造和发展自身知识体系,并又以创造性转化后的知识影响其他学科。

表2 体育科学受馈知识主要学科一览表(引用次数占总量的百分比≥1%)

2.2.2 体育科学知识回馈的学科 体育科学知识回馈的学科数量增速非常明显。除体育科学外,1930年仅全科和内科医学1个学科引用了体育科学的文献,而到了近10年,每年都有超过140个学科引用体育科学的文献。将受馈知识学科与回馈知识学科的数量进行对比发现,在前30年,回馈学科数量明显少于受馈学科数量,说明此时期体育科学以吸引其他学科知识为主,对其他学科的影响力非常小;从1961年开始,体育科学的受馈学科数量与回馈学科数量相差无几,说明体育科学的影响力已经非常广泛(见图3)。另外,尽管体育科学的影响力持续增强,但通过引用与被引用总次数可以发现,2条线的差距越来越大,说明体育科学受馈的知识总量比回馈的知识总量增速越来越大,在将来一定时间内还将是以“知识的输入者”为主学科。

图3 体育科学回馈知识学科数与被引用总次数(1930—2013)

同受馈学科相同,体育知识回馈学科也是21个,仅有儿科学、放射学、核医学和医学成像3个学科取代了血液学、教育和教育研究。受馈学科与回馈学科重叠率高达90.48%,说明体育科学知识输入的来源和知识输出的目标有高度的一致性(见表2)。

体育科学知识回馈的学科中,排在首位的生理学引用次数为338 393次,超过了总引用量的13%,然后依次是骨科学(224 006),神经系统科学和神经病学(207 212),康复学(160 803),全科和内科医学(130 344),外科学(119 982),心理学(119 054),工程学(105 787),呼吸系统(99 996),心脏与心血管系统、周围血管疾病(722 08),公共、环境与职业卫生(67 320),这11个学科引用体育科学的次数之和达到1 645 105,超过总引用量的50%。21个学科引用体育科学共2 039 357次,占总引用量的79.78%,是体育科学影响最大的学科(见表2)。

2.3 体育科学知识自馈

考察体育科学对本身发展的贡献有多大,同样可以采用引文分析中的引用与被引用。当体育科学文献的引文中引用了体育科学文献,说明体育科学提供了一份自身发展所需的知识。反过来说,当1篇体育科学的文献被体育科学文献引用了,也可以说明体育科学为自身发展提供了所需的知识。(1)以146 616篇文献为样本,统计每年体育科学文献引文中引用体育科学文献占该年总引用量的比例(即体育科学引用体育科学)。据统计,146 616篇体育科学文献在引文中引用所有学科共5 834 767次,其中体育科学1 385 714次,引用体育科学的次数占总引用次数的23.75%。(2)以146 616篇文献为样本,统计这些文献每年被体育科学引用的次数占这些文献被所有学科引用总次数的比例(即体育科学被体育科学引用)。据统计,146 616篇体育科学文献被所有学科引用共3 235 644次,其中被体育科学引用679 701次,被体育科学引用的次数占总引用次数的21.01%。在本研究中,后一种方法的准确性较高,因前一种方法在数据处理中,曾剔除过139 185条无法查证学科属性的期刊引文,尽管这些引文仅占全部期刊引文的3.86%。整体而言,体育科学知识自馈的比例应该在21%~24%之间。也可以说,体育科学的发展所需要的知识中,其他学科占76%~79%,体育科学自身仅能提供21%~24%。

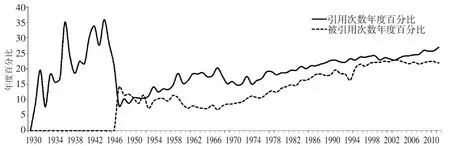

整体而言,体育科学引用自身知识和体育科学知识被自身引用的比例从20世纪50年代开始呈明显的上升趋势,体育科学的知识自我供给能力不断增强。1930—1947年,体育科学引用本学科知识的比重较大,而这些体育科学文献被本学科引用的比例非常小,很大程度上是因为这个阶段文献仅来源于《研究季刊》,文献量较少,且当时体育科学分化不明显,与其他学科的交流非常有限,文献内容与题材较为单一,导致体育科学这段时期引用本学科的知识较大。同时,这个阶段的文献对后续体育科学研究的借鉴与参考意义不大,被体育科学引用的次数非常少,大部分都被教育与教育研究学科所引用(引用258次,占该时间段总引用量的48%)。1948年之后,体育科学自馈知识比例逐渐稳定;进入21世纪后,自馈比例年均在22.19%~24.46%之间。体育科学被本学科引用的趋势最近有下降的趋势,主要是因为近年来体育科学文献的作用和价值还没有突显出来,被引频次较少,文献从发表到被引用有一定的时滞,引用高峰一般出现在发表2~5年后[19](见图4)。

图4 体育科学知识自馈年度比例趋势

2.4 体育科学亲缘学科与近缘学科

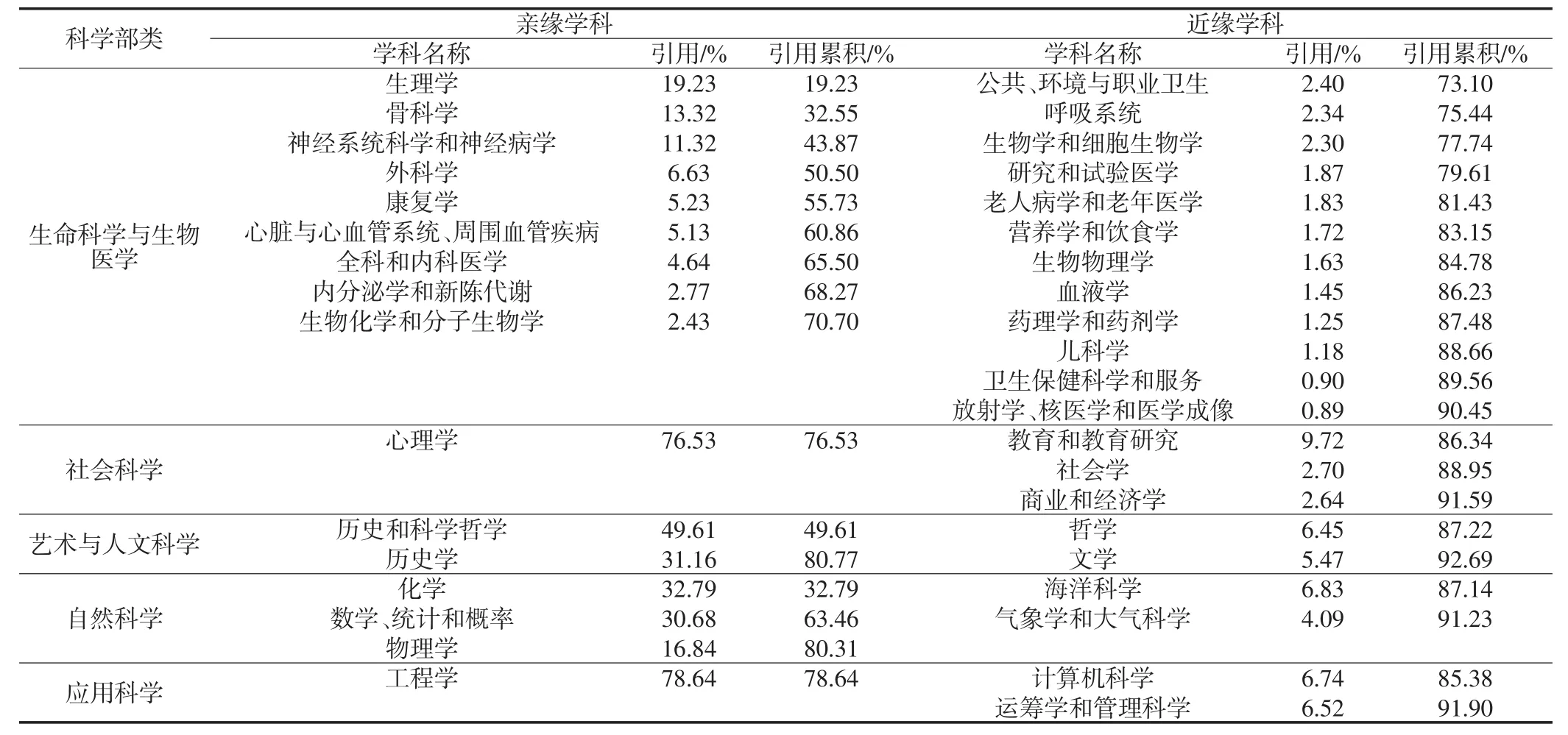

2.4.1 体育科学知识受馈视角中的亲缘学科与近缘学科 为了让不同科学领域的研究者们更加清楚体育科学知识受馈的学科来源,按拟定的判断体育科学亲缘学科、近缘学科和远缘学科的帕累托分析法标准,有5大科学部类的亲缘学科与近缘学科,未涵盖的其他113个学科均为远缘学科。限于篇幅,仅对亲缘学科和近缘学科(共计37个)进行重点介绍,37个学科引用次数之和为4 032 695次,占总引用量的90.64%。在生命科学与生物医学部类中,9个亲缘学科累积引用率达到本科学部类的70.7%,12个近缘学科累积引用率为本科学部类的19.76%,这21个学科的累积引用率为90.45%,涵盖了生命科学与生物医学等对体育科学影响最大的学科。在社会科学中,体育科学的亲缘学科仅有心理学(包括应用心理学、生物心理学、临床心理学、发展心理学、教育心理学、试验心理学、数学心理学、精神分析、社会心理学和跨学科10个领域),引用量是社会科学引用量的76.53%,近缘学科有3个,这4个学科在社会科学中的累积引用率为91.58%,是社会科学中对体育科学影响最大的学科。艺术与人文科学中,2个亲缘学科的累积引用率为80.77%,近缘学科为哲学和文学,4个学科在艺术与人文科学的累积引用率为92.69%,是艺术与人文科学中对体育学科支撑作用最大的学科。在自然科学中,亲缘学科的累积引用量百分比为80.31%,近缘学科有海洋科学、气象学和大气科学,这5个学科是自然科学领域对体育科学影响最大的学科。应用科学中,工程学对体育科学的影响最大,是体育科学的亲缘学科。工程学的领域广泛,涵盖了生物医学工程学、化学工程学、环境工程学、机械工程学等14个领域。另外,计算机科学、运筹学和管理科学是体育科学的近缘学科(见表3)。

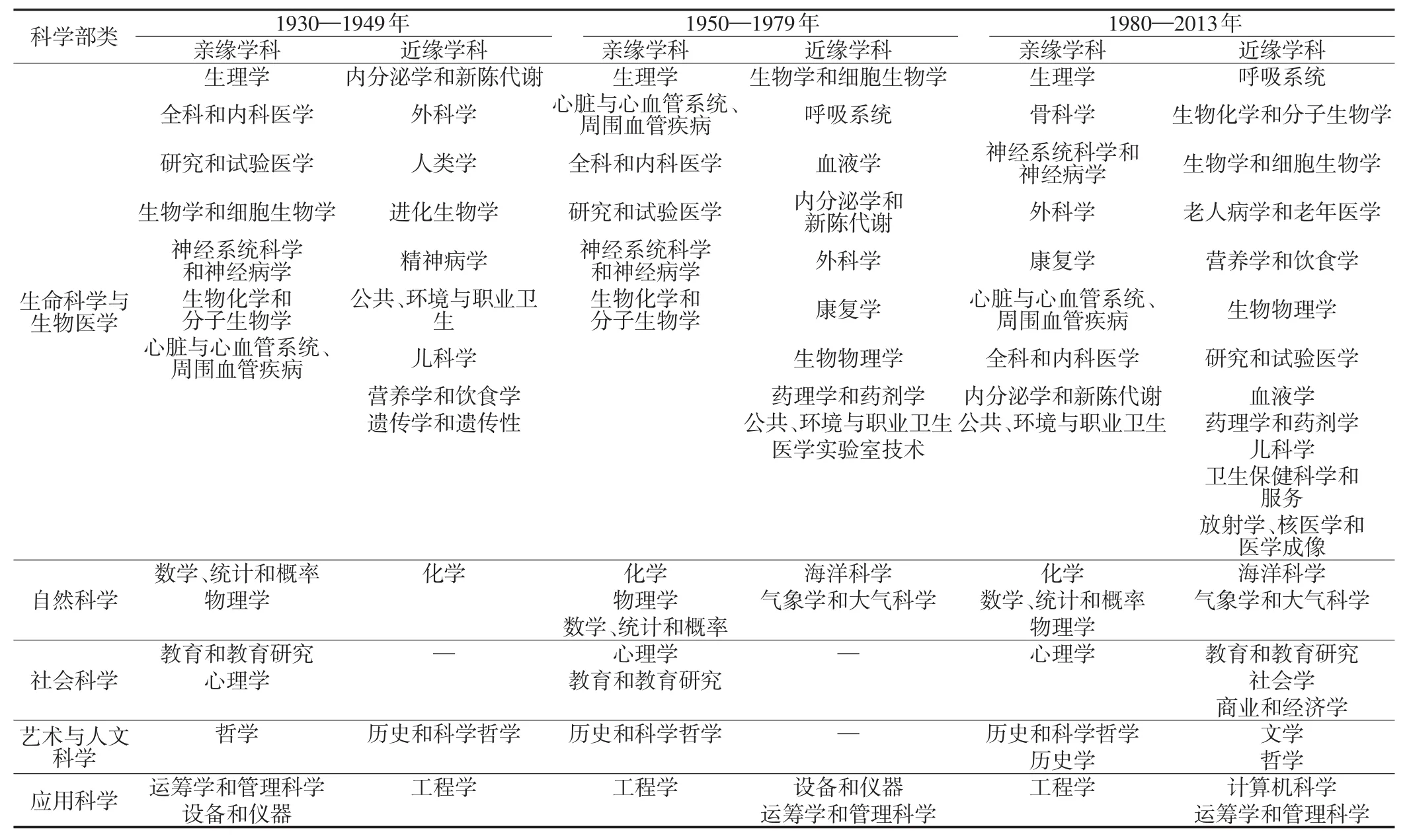

体育科学与其他学科的亲缘关系是否随着社会的发展、时代的进步、体育科学历史责任的转变和学术研究的不断深入而发生变化?这是体育学术共同体所关注的命题。为此,本文按照体育科学受馈知识科学部类变化的3个主要时期,将3个时期体育科学受馈知识亲缘学科、近缘学科分别进行统计(见表4),印证和回答这个命题。

表3 体育科学受馈知识科学部类中亲缘学科与近缘学科一览表(每列按引用次数百分比排序)

表4 体育科学受馈知识科学部类中不同时期亲缘学科与近缘学科一览表(每列按引用次数百分比排序)

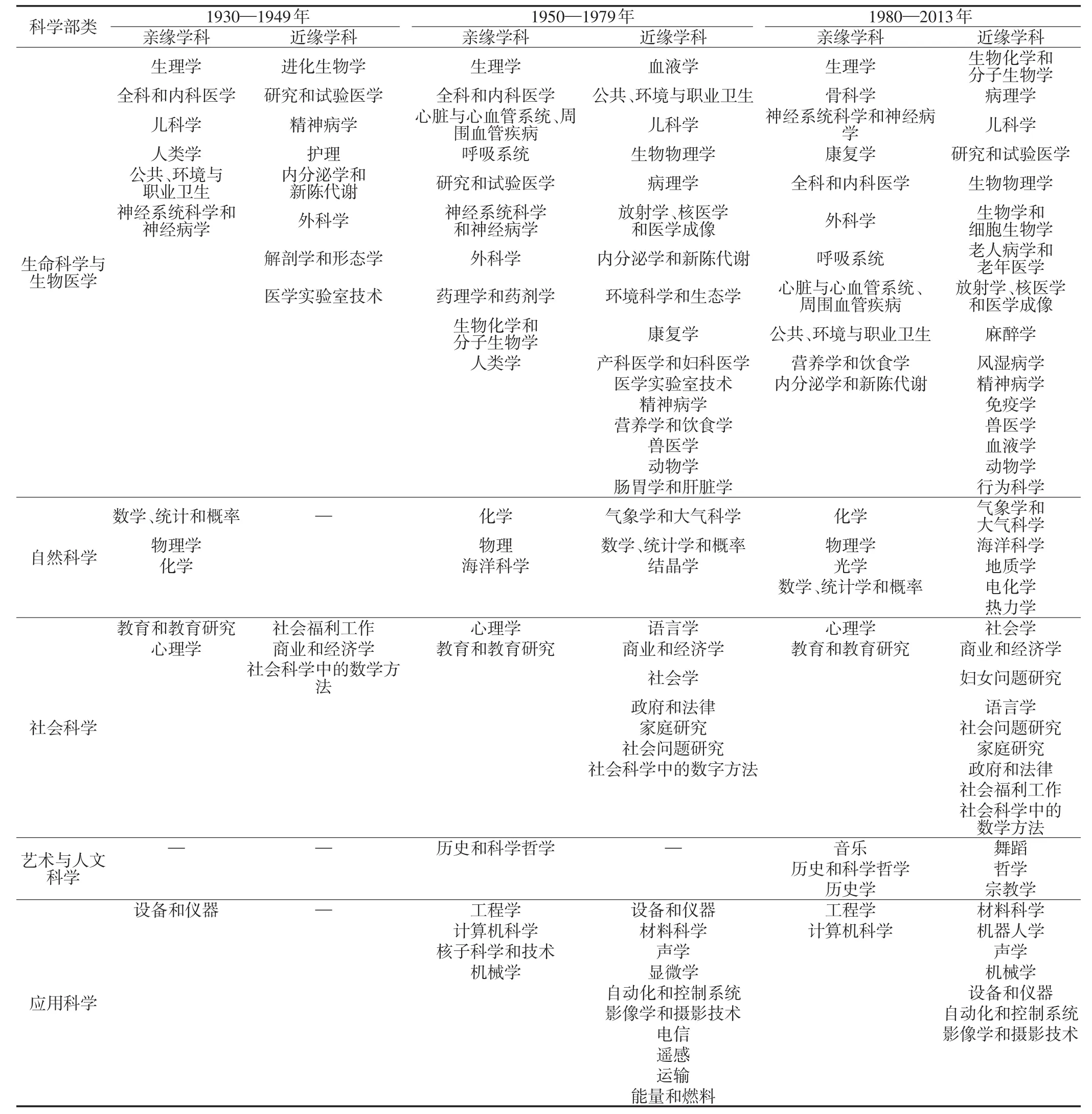

2.4.2 体育科学知识回馈视角中的亲缘学科与近缘学科 根据拟定的帕累托分析法标准,筛选体育科学回馈知识5大科学部类中亲缘学科和近缘学科。与受馈情况相比,体育科学知识回馈的亲缘和近缘学科在数量上有较大的增加(受馈学科数量为37个,回馈学科数量为58个)。同时,回馈亲缘、近缘学科与受馈亲缘、近缘学科有较大区别,亲缘学科重叠率为65.22%,近缘学科重叠率为29.55%,整体学科重叠率为57.67%。在生命科学与生物医学部类中,体育科学回馈知识亲缘学科有11个,累积引用体育科学的次数占总引用量的70.85%,是体育科学影响的核心学科;近缘学科有16个。在社会科学中,心理学、教育和教育研究是对体育科学影响最大的学科。体育科学知识回馈的亲缘学科和近缘学科共引用体育科学2 303 724次,占总引用量90.13%,是体育科学影响最大的学科(见表5)。

表5 体育科学回馈知识科学部类中亲缘学科与近缘学科一览表(每列按引用次数百分比排序)

同时,本文统计了3个时期体育科学知识回馈的亲缘学科和近缘学科,了解体育科学对其他学科影响的动态变化。相比知识受馈亲缘学科和近缘学科,体育科学知识回馈的亲缘学科和近缘学科有较大的区别,而且除了应用科学部类外,其他科学部类的学科数量急剧增加(见表6)。

3 结 语

为了回答“哪些学科在影响体育科学”“体育科学影响了哪些学科”“体育科学的自成长能力有多强”这3个学术界讨论已久的问题,本研究运用引文分析理论,从知识受馈、知识回馈和知识自馈3个视角对体育科学学科互动进行研究,并辨别体育科学的亲缘、近缘和远缘学科。分析表明,20世纪30年代以来,体育科学在深度和广度上都有突飞猛进的发展,在广泛吸收其他学科知识的同时,也广泛地为众多学科发展提供了理论支撑与知识供给,自成长能力不断增强。

引入引文分析理论来分析体育科学学科互动现象,为重新审视体育科学与其他学科的融合与互动、体育科学的理论扩散与知识转化提供了新的观察角度,能为体育科学的发展提供有益的思考。但是,对体育科学学科互动这一宏大命题进行全貌的描述和分析、本质规律的捕捉和把握无疑十分困难,本研究也仅是“事实描述”。进一步探究“事实”背后的历史背景,特别是体育实践如何推动体育科学的发展,以及体育科学与其他学科之间知识流动的机制,也是体育科学学科互动研究的重要方面,将有利于更加深刻地理解体育科学发展的动力系统。

[1]王知津,宋正凯.基于社会交换理论的情报学学科互动机制研究[J].图书馆论坛,2006(6):46-50.

[2]鲁长芬.体育学科体系研究[M].武汉:华中师范大学出版社,2012.

[3]熊文.体育科学学科分类结构体系的考察与再构[J].体育科学,2014,34(11):80-87.

[4]王琪.西方体育科学起源与形成问题新探[J].西安体育学院学报,2014,48(1):36-40.

[5]曹玉冰.体育科学学科边界问题的跨学科认识[J].武汉体育学院学报,2013,47(10):10-13.

[6]蒋炳宪.论体育的“科学”属性与体育科学研究的价值导向[J].体育学刊,2010,17(2):8-11.

[7]汪康乐,邰崇禧,陈瑞琴.跨学科研究法在体育科学创新中的作用[J].上海体育学院学报,2009(4):35-38.

[8]ANGELA L.Physical education and sport:A contemporary introducation(3th edition)[M].St.Louis:Mosby,1994.

表6 体育科学回馈知识科学部类中不同时期亲缘学科与近缘学科一览表(每列按引用次数百分比排序)

[9]HERBERT H.Theoretical foundation of sport science as a scientific discipline:contribution to a philosophy(meta-theory)of sport science[M].Schorndorf:Hofmann,1994.

[10]GARFIELD E.Citation indexes for science;a new dimension in documentation through association of ideas[J].Science(New York,NY),1955,122(3159):108-111.

[11]梁永霞,刘则渊,杨中楷.引文分析学的知识流动理论探析[J].科学学研究,2010,28(5):668-674.

[12]周秋菊,杨立英,岳婷,等.基于期刊同被引和互引网络的学科结构和知识流动研究[J].情报杂志,2014,33(8):84-91.

[13]赵丙军,司虎克.基于知识流动的体育亲缘学科定量识别探索[J].图书情报工作,2013(1):122-129.

[14]ISI.学科类别检索词[EB/OL].http://images.webofknowledge.com/ WOKRS56B5/help/zh_CN/WOS/hp_subject_area_terms_easca.html.

[15]郑振坤.我认为体育是一门自然科学[N].体育报,1979-08-11.

[16]胡小明.体育应该是一门社会科学[J].成都体育学院学报,1979,5(1):15-19.

[17]谷世权,过家兴.试论“体育”和“竞技运动”[J].体育科学,1983,3(3):6-16.

[18]卢元镇.关于体育科学体系与科学属性探讨情况简介[J].体育科学,1982,2(4):39-41.

[19]武夷山.SCI论文数量世界第二[N].人民日报,2012-09-26(6).

DisciplineInteractionofSportScience:ThePerspectiveofKnowledgeRecipient,Feedback,andSelf-feed

LI Yuan1,WANG Li2

(1.Dept.of PE,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China;2.School of Management,Beijing Sport University,Beijing 100084,China)

Using of citation analysis theory,and Web of Science citation database,this paper analyzed the discipline interaction of sports science since 1930 from the perspective of knowledge recipient,feedback,and self-feed,and defined the relative disciplines,affined disciplines and distant-related disciplines of sports science by using Pareto analysis.The results showed that sports science belongs to the“knowledge input type”discipline,he ratio of knowledge input and knowledge output is 1.7:1;sports science have received knowledge from life science and biomedical sciences,social sciences,applied sciences,natural sciences,and arts and humanities sciences,among which life science and biomedical sciences are the primary knowledge resources that cover 84.21%the number of global citations;The sum of global citations of physiology,orthopedics,neurosciences and neurology,psychology and surgery make up 50.63%of the general citations amount,and those are the core supporting disciplines of sport science;in addition,sport science develops itself by making use of the knowledge of other subjects,which influence those 5 disciplines and 150 minor subjects by establishing its own knowledge structure,and such imbalance in⁃fluence is continuing to increase;the percentage of knowledge self-supply of sports science is about 21%-24%,and the capability of knowledge self-supply constantly enhance from 1950s;with the development of the society,the transformation of sports science’s historical responsibility and the development of the academic research,different science’s relative disciplines,affined disciplines and distant-related disciplines present a great change in different periods.

sport science;discipline interaction;citation analysis

G 80-05

:A

:1005-0000(2015)01-011-07

10.13297/j.cnki.issn1005-0000.2015.01.003

2014-10-12;

2015-01-02;录用日期:2015-01-04

国家社会科学基金项目(项目编号:11BTY016);教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目(项目编号:NCET-10-0114);广西高校科学技术研究项目(项目编号:YB2014623)

李 元(1980-),男,湖南益阳人,博士,副教授,研究方向为体育管理与体育科学学;通信作者:王 莉(1965-),女,天津市人,教授,博士,研究方向为体育管理。

1.中国地质大学(武汉)体育部,湖北武汉430074;2.北京体育大学管理学院,北京100084。

——基于三大部类再生产图式的结构分析*