先秦“氏”的作用与秦汉姓、氏合一

王泉根

(北京师范大学文学院,北京 100875)

先秦“姓、氏”有别。姓是大宗的族号,旧有的族号,始祖的族号,木本水源之根的族号,而氏则是大宗(姓)分出去的支系——小宗的族号,后起的族号,始迁祖的族号,分居地始祖的族号,所以《通鉴·外纪》这样说:“姓者,统其祖考之所自出。氏者,别其子孙之所自分。”《说文解字》“氏”字下段玉裁注:“姓者,统于上者也;氏者,别于下者也。”要而言之,姓表血统而示女系,氏表功勋(周天子分封诸侯自然是有功者受封)而示男系。如果说,姓是源于同一女性始祖的具有共同血缘关系的族属所共有的符号标志,那么,氏就是源于同一父性始祖的被分出去的各支系(别子)的开氏始祖的符号标志。先秦“姓、氏”有别的制度决定了“氏”在先秦有着特别重要的文化价值与历史意义。

一、别贵贱:先秦氏的作用之一

鲁迅先生写过一篇杂文,叫做《论“他妈的!”》,对中国人的“国骂”——“他妈的”及其来龙去脉作了精深分析。文中有这样一段:“这‘他妈的’的由来以及始于何时,我也不明白。经史上所见骂人的话,无非是‘役夫’‘奴’‘死公’;较厉害的,有‘老狗’‘貉子’;更厉害,涉及先代的,也不外乎‘而母婢也’‘赘阉遗丑’罢了;还没见过什么‘妈的’怎样,虽然也许是士大夫讳而不录。”由此看来,“他妈的”之类的“国骂”在中国可谓由来已久。如果我们再溯其滥觞,大概可以追踪到春秋战国时代。据考察,春秋战国时,最高级的“国骂”是流行于诸侯间的“坠命亡氏”,这是当时一句最厉害最刻毒的诅辞。郑樵说:“古之诸侯,诅辞多曰‘坠命亡氏,踣其国家’,以明亡氏则与夺爵失国同。”没有氏,就等于被剥夺了爵位,丢失了国家,断绝了子孙。为什么“氏”这个普普通通的姓氏符号在先秦的作用如此重大呢?

我们现在的姓氏制度确立于秦汉之际。子承父系,一人一姓,但在先秦则不然。先秦姓与氏具有不同的作用,姓用来区别婚姻,氏用来表明家庭出身与社会地位;贵族中女子称姓,男子称氏;贵族有姓有氏,一般平民无姓氏;姓因生而定,虽经百代而不变,氏因家族而分,是可变的。

西周初年,周王室大规模分封同姓、异姓诸侯,以后陆续有所增封,此即所谓宗法分封,其目的是通过把周王室的庶子以及异姓功臣、王室姻戚分封为周天子的小宗,表示在政治上公开承认他们的高贵地位,从而使他们统属于周天子的大宗之下,以利于加强封建宗法统治,所以能享受“因生赐姓”“胙土命氏”者都是有身份、有地位且占有一定土地财产与劳动力的贵族阶级。宗法制规定,诸侯国君的嫡长子继承其父当国君,一姓之祖,只能嫡长子祭祀,姓也只有嫡长子有权继承。虽经百代而不变其姓,此即所谓大宗。国君嫡长子以外的儿子统称为庶子(即公子),也称别子,别子不能继承君位。别子与嗣君虽是兄弟,但已有了君臣名分的区别与尊卑不同。别子须分封出去(一般分封到采邑,成为卿大夫),别立一家,获得新氏(以邑为氏),称为小宗,并成为新氏的始祖,此即所谓“别子为祖”。别子的嫡长子继承新氏家支,又成为新氏集团的大宗,这叫“继别为宗”;别子的其他儿子(庶子)还要再立别的氏,被分封到乡、亭之地去,以乡名、亭名为氏。试以图表析之:

由上可知,在西周宗法分封制度之下,无论是以国为氏,以邑为氏,以乡、亭为氏,以官、以爵为氏,还是以王父之字(或名)为氏,以祖先之谥为氏,都是卿大夫、士等贵族阶级;即便是以技为氏的“百工”,也非“持手而食”“不得立宗庙”的平民,而应是管理工奴的低级贵族,只不过他们在贵族阶级中分工不同,地位低下而已。顾炎武《日知录·氏族》认为:“最下者庶人。庶人无氏,不称氏,称名。……氏焉者,类族也,贵贵也。”足见先秦只有贵族阶级才能享有氏。孔夫子周游列国,在路上碰到的长沮、桀溺、荷丈人都无姓氏,原因就是他们的家庭出身不是贵族。氏成了贵族阶级特有的标志与尊号,人人都以有氏为荣。郑樵说:“三代之前,姓氏分而为二。男子称氏,妇人称姓;氏所以别贵贱,贵者有氏,贱者有名无氏。”这是郑樵对先秦姓、氏的不同作用经过深刻研究后作出的正确结论。

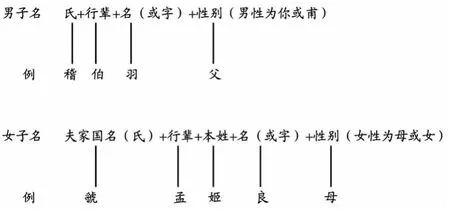

由于氏可以明确表示自己的家庭出身与社会地位,所谓“别贵贱”,故贵族出身的男子称氏与名,而不称姓。根据文物资料,我们现在所能见到的古代最完整的姓名形态是西周铜器铭文中的人名。当时男子、妇人的全称分别为:

“稽伯羽父”是稽氏中一位名叫“羽”的长子,父(或甫)是性别附加字。“虢孟姬良母”是一位嫁到虢国的姬家大女儿良,母(或女)是性别附加字。以上姓名形态是正式场合下使用的全称符号,由于四字以上的称呼符号使用时不太方便,故日常所用大多是姓名简称。男子的简称是“行辈+名(或字)+父(或甫)”,如《国语》中的伯阳父、仲山甫。但更多的是“氏+名(或字)”,盖因氏是贵族男子“别贵贱”之符号也。诸如:

诸侯以受封的国名为氏:

郑捷( 郑文公)

蔡甲午( 蔡庄公)

齐环( 齐灵公)

宋王臣( 宋成公)

卿大夫及其后裔则以受封的邑名为氏。如:

羊舌赤 解狐

或以所居的地名为氏。如:

东门襄仲 北郭佐

南宫敬叔 百里孟明视

或以官名为氏。如:

司空督 乐正克

少师庆 祝鮀

或以祖先的字或谥号为氏。如:

孔丘( 宋公孙嘉之后,嘉字孔父)

仲孙阅( 鲁公子庆父之后,庆父字仲)

叔孙得臣( 鲁公子牙之后,牙字叔)

季孙肥( 鲁公子友之后,友字季)

庄辛( 楚庄王之后,以谥号“庄”为氏)

纵观整个西周春秋的贵族男子之姓名形态,皆以“氏+名(或字)”的形式行世,诚如顾炎武《日知录·氏族》云:“考之于《传》,二百五十年之间,有男子而称姓者乎?无有也。”既然先秦男子称氏而不称姓,故有的史书按后起的姓名习惯称周武王为姬发、齐桓公为姜小白,那就显然不符合历史实际,这就难怪郑樵要在《通志·氏族序》中讥评司马迁、刘知几了:“三代之前,姓氏分而为二:男子称氏,妇人称姓;氏所以别贵贱,贵者有氏,贱者有名无氏。今南方诸蛮此道犹存。……故姓可呼为氏,氏不可呼为姓。……奈何司马子长、刘知几谓周公为姬旦、文王为姬伯乎?三代之时无此语也,良由三代之后,姓氏合而为一。虽子长、知几二良史犹昧于此。”清人钱大昕在《十驾斋养新录》卷十二中也说过类似的话:“三代以前,姓与氏分;汉魏以后,姓与氏合。终汉之世,未尝自言姓祁,此古人慎重祖宗,不轻附会之意。宋徽宗改公主为帝姬,其议出于秦京。京固不学,而后来议者,乃谓赵本嬴姓,当称帝嬴,其迂诞可笑如此。……三代以上,男子未有系姓于名者。汉武帝元鼎四年,封姬嘉为周子南君,此男子冠姓于名之始。后代文人,有姬昌、姬满、姬旦之称,皆因于此。好古之士,当引以为戒。”

行文至此,我们可以来回答本文开头所提出的问题了。“氏”既然为西周春秋贵族阶级所特有,故保住了氏也就是保住了贵族阶级的荣誉地位,尤如贾宝玉脖子上的通灵宝玉一样重要,须臾不可离也。《左传·襄公二十四年》载穆叔说:“若夫保姓受氏,以守宗祊,世不绝祀,无国灭之,禄之大者。”“氏”代表着宗族,能够“保姓受氏”,宗庙里就香火不断,世世祭祀,成为“禄之大者”;一旦宗族灭亡,断子绝孙,“氏”也跟着灭绝,宗庙就断了香火。正因为氏的作用如此重大,所以“坠命亡氏”成了春秋战国时期最厉害的诅辞与“国骂”,也就不足为奇了。鲁迅先生在《论“他妈的!”》一文中有一段抨击魏晋门阀制度下华胄大姓借祖宗牌子横行世间的话,若将这段话移用过来分析“氏”之“别贵贱”的负作用,也是十分合适的:“至于大姓(这里可读作氏——引者),实不过承祖宗余荫,以旧业骄人,空腹高心。……势位声气,本来仅靠了‘祖宗’这唯一的护符而存,‘祖宗’倘一被毁,便什么都倒败了。这是倚赖‘余荫’的必得的果报。”

二、明婚姻:先秦氏的作用之二

《论语·述而》记有这样一个故事:有一天,陈司败(司败:官名)问孔子,鲁昭公懂不懂礼,孔子道:“懂礼。”孔子走了出来,陈司败就向孔子的学生巫马期作了个揖,然后说:“我听说君子无所偏袒,今天你的老师怎么偏袒起鲁昭公来了?你知道吗,鲁昭公从吴国娶了位夫人,吴国和鲁国是同姓之国,因不便叫这位夫人做吴姬,于是就叫她做吴孟子。他要是懂礼,那谁不懂礼呢?”于是,巫马期就把鲁昭公违反“婚姻法”的这件事转告给了孔子。孔子感慨地说:“我真幸运啊,假如有错误,人家就一定给我指出来。”有的读者对《论语》的这段记述大惑不解:为什么鲁昭公娶了一个和他同姓的女子为妻,就是违反“婚姻法”呢?今天男女同姓结婚的不是很多吗?要讲清这个问题,就得了解先秦“氏”的另一特殊作用。

原来在先秦既有姓又有氏的情况下,男子都称氏而不称姓,妇人都称姓而不称氏。先秦氏的作用,除了上文所谈“别贵贱”,以表出身地位外,还有“明婚姻”,以限制婚姻对象范围的重要作用。早在周代以前,我们的祖先已有不甚严格的同姓不婚的习俗。《搜神记》卷十四记载:“昔高阳氏有同产而为夫妇,帝放之于崆峒之野。”可见颛顼时已禁止兄弟姊妹间的血缘通婚。《太平御览》卷五四〇引《韩诗外传》:“夏商五世而后,则通婚姻。”到了周代,同姓不婚已成为见之于法律、制度的社会规范和约定俗成的伦理准则。《韩诗外传》:“周公制礼,百世不通。”《礼记·大传》:“虽百世而婚姻不通者,周道然也。”这项制度规定:只要是同姓,不论远近亲疏,即使相隔百代,均不准通婚。为什么同姓不可通婚呢?《左传·僖公二十三年》载,郑人叔詹曰:“男女同姓,其生不蕃。”《晋语》曰:“同姓不婚,惧不殖生。”我们的祖先早已在实践中认识到近亲结婚的弊病和“优生优育”的重要性了。

根据“同姓不婚”的原则,凡是“氏同姓不同,婚姻可通;姓同氏不同,婚姻不可通”(《通志·氏族略》)。我们知道,鲁国和吴国同是周天子分封的姬姓之国。当年,周太王古公亶父的长子泰伯为实现其父传位幼子季历继而传位于孙子昌的宿愿,主动让位,偕同二弟仲雍出走至勾吴(今江苏),从而成为吴氏的开氏始祖。季历继位后,传位给儿子昌(周文王),昌又传位给发(周武王)。武王克商,封其弟周公旦于曲阜,建立鲁国,以国为氏,成为鲁氏。现在,想不到鲁国传位至鲁昭公姬裯,作为堂堂国君竟娶了同姓国吴国的女子姬孟子为妻。他俩虽然氏不同(鲁氏、吴氏),但却是同姓(姬)。这不是冒天下之大不韪,明目张胆违反周制“同姓不婚”的婚姻法原则吗?这样,鲁昭公当然要受到“道德法庭”的谴责,被时人讥笑为“不知礼”了。孔夫子知道此事的真相后,也自然要作自我批评,不再认为鲁昭公是“知礼”的了。鲁哀公十二年,吴孟子去世。《春秋》记载此事只书“孟子卒”,不书其姓(姬),这是为了避讳鲁昭公这件娶同姓为妻的“非礼”行为,所谓为尊者讳也。其实,像鲁昭公这种公开违反周代“婚姻法”的,在当时不乏其人,如《左传·昭公元年》记载:晋平公病,郑国派子产去问病。子产了解晋平公的病因后,说:“内宫不及同姓,其生不殖,美先尽矣,则相生疾,君子是以恶之。故志曰,买妾不知其姓,则卜之。违此二者,古之所慎也。男女辨姓礼之大司也。今君内实有四姬焉,其无乃是也乎?”内宫嫔妃不能娶同姓,买来的姬妾侍女如不知其姓要占卜辨姓,这都是为了避免同姓通婚,而如今晋平公(姬姓)的嫔妃中却有四个姓姬的女子,这怎么能不自寻烦恼疾病缠身呢?

周制姓同氏不同,婚姻不可通;反之,氏同姓不同,婚姻可通。如齐国栾氏姓姜,晋国栾氏姓姬,两族就可互相通婚。正由于周制同姓不婚,所以女子的“姓”就成了可否与男方婚配的重要标志,因而当时青年人结婚前双方注意的皆是“男女辨姓”。

周代同姓不婚之制,除了“优生优育”加强种族的生命力之外,更有巩固宗法制度的作用。《国语·晋语四》曰:“异姓则异德,异德则异类;……同姓则同德,同德则同心,同心则同志。”在同姓与同姓、异姓与同姓之间,只有通过同姓不婚并以族外婚的形式才能建立与维系同姓与非同姓诸侯国之间的联盟。如姬姓的周王室及鲁、晋等姬姓封国一直保持与姜姓的齐国世代为婚的传统。

由于同姓不婚,所以诸侯国之间,同姓是兄弟,异姓多是甥舅,彼此都有血缘关系。周天子称异姓诸侯为伯舅、叔舅,诸侯在国内也称异姓卿大夫为舅子。这样,整个国家都由宗法关系联结了起来,形成一个无所不在的宗法血缘等级制的封建统治网络。对此《诗经·大雅·板》曾作过这样形象的描写:“大邦维屏,大宗维翰,怀德维宁,宗子维城。”——大邦就是国屏障,同姓就是国栋梁,施德就使国安宁,宗子就是国城疆!周代诸侯根据他们与周王室的婚姻关系,分为同姓、异姓、庶姓之国。异姓和庶姓的区别,在于前者是世代与周王室通婚的姓族,而后者则没有这一层关系,周王室对于庶姓和异姓贵族的礼仪也就因此而有所不同。同姓不婚的“婚姻法”既然具有这样明显的政治色彩,那么“男女辨姓,礼之大司”(《左传·昭公元年》)成为上层社会婚媾关系必须遵循的准则也就不足为奇了。姓、氏制度在先秦不但避免了由于同姓通婚带来的嫡庶尊卑等级混乱与种族走向衰亡的厄运,而且起了维系和延续宗法制度的作用,其意义可谓大哉!

三、同姓不婚与古代婚姻法

上文所谈鲁昭公违反周代“婚姻法”的问题,实际上已涉及古代的“同姓不婚”之制,只不过我们换了一种叙述视角,是从“氏的作用”切入的。古代的“同姓不婚”之制,不但直接影响到华夏民族的婚姻、家庭与民族发展,而且也关涉到华夏姓氏问题。对此题目我们还需进行进一步的阐述。

南怀瑾在《论语别裁》中对周代同姓不婚之制有过这样一段充满激情的评价:“我们研究,为什么中华民族发展得这么好,成为世界上优秀民族?这和我们古礼同姓不结婚的制度很有关系。以现代优生学的观点来看,这是古代了不起的好制度。同姓结婚,只要三代以后,人种就完了。往往有表兄妹结婚,生下来的孩子,脑子非常笨,乃至变成白痴,这是血统问题。讲礼制问题,更不可以。所以我们现代的风气,通常同姓结婚,要出了五服以外。”[1]

正因为以法制与礼制的双重形式明确于周代的同姓不婚之制具有这样重大的意义,所以这一制度一直为后代的“婚姻法”所崇奉,其影响遍及东方各邻国,成为东方文明的一个重要内容。《汉书》记载:王莽以姚、妫、陈、田,皆黄(帝)、虞(舜)后,与己同姓,令元城王氏,勿得与四姓相嫁娶。《唐律》规定,凡同姓为婚者,宣布无效,并要受到惩处:“诸同姓为婚者,各徒二年。缌麻以上,以奸论。若外姻有服亲属,而尊卑共为婚姻及娶同母异父姊妹、若前妻前夫之女者,亦以奸论。其父母姑舅两姨姊妹及姨、若堂姨、母之姑及堂姑、己之堂姨及再从姨、堂外甥女、女婿姊妹,并不得为婚姻。讳者,各杖一百。”《宋刑统》同《唐律》。《明律》《清律》对同姓为婚也有严肃的惩处条例,如《明律》规定:“凡同姓为婚者,杖六十,离异。”据记载,南宋灭亡时,宋臣赵若和改姓为黄,深匿谱牒,隐居于福建漳浦县的银坑,并假装哑巴,终生不与人说话。经过三代以后,已是明朝洪武十八年(1385 年),成了朱元璋的天下。这一年,赵若和的后裔中有一个叫黄惠官的,因娶了黄姓的女子为妻,与惠官有仇之人,就以“同姓为婚”的罪名向官府告发了他。惠官拿出世代珍藏的赵氏谱牒,官府验明确系宋代赵氏宗裔,于是奏请皇上,恢复赵姓。要不是惠官藏有谱牒,肯定要被判同姓为婚之罪,“杖六十,离异”了。

古代法律虽对同姓不婚有明文规定,而是否“依法行事”则是另一回事。前文述及鲁昭公娶同姓吴女,晋平公纳四个同姓女子为嫔妃,即是一例。自秦汉以后,姓、氏合一,由于典籍散失,世系无从考究,因此不仅姓、氏互相混淆,而且姓、氏本身作为血缘识别的功能也逐渐丧失。南北朝时期,“五胡乱华”,许多少数民族放弃原来的姓氏而改从汉姓,并互相通婚;唐代重义子,义子可以承袭义父之姓,这都说明后世姓氏混乱,姓氏已经不可能再像西周实行分封制时那样作为同一血统的标志。同姓不一定同宗,而同宗不一定同姓。即使没有他姓加入,一脉相传下来的同姓同宗,经过五代、十代、二十代的生育繁衍,支系派衍已错综复杂,也不可能再是纯之又纯的血统,对于生儿育女不会再有什么影响了。随着历史发展,“同姓不婚”的禁律已失去原义并与社会现实脱节,所以后世的“婚姻法”虽仍坚持同姓不婚的界限,但在实际生活中已不再遵守这条古训,而是采取“不干涉主义”了。执行同姓不婚做得最好、最坚定的,还是儒家老祖宗的后裔。孔、孟、颜、曾四姓之间到了近世以至现代仍然不许同姓通婚。清代曾对同姓不婚作过修正,《清律例汇辑便览》记有:“同姓者重在同宗,如非同宗,当原情定罪,不必拘文。”由此可见,同姓不婚这一古老礼俗的约束力已越来越薄弱了。1930 年颁布的《民法·亲属编》正式废止了同姓不婚之制,代之以更为科学的辨认血亲、近亲不婚的做法。其规定禁婚的范围限于:(一)直系血亲相互间;(二)八亲等内旁系血亲相互间;(三)直系姻亲相互间;(四)五亲等内旁系姻亲辈分不同者相互间。至此,法律规定才和社会现实的姓氏实际与姻媾实际相符合。

“同姓不婚”说到这里按说可以煞尾了,不料笔者无意间从《中华民族风俗辞典》( 江西教育出版社,1988 年5 月初版) 和《苗族社会调查(一)》(贵州民族出版社,1986 年12月初版)两书中发现两则苗族同胞在现代也讲究“同姓(宗)不婚”的资料,这说明渊源于西周的“同姓不婚”制的影响是何等绵长深广。现将这两则民族学资料引录于后,再一次对本节的议题作一些发挥:

据《中华民族风俗辞典》介绍,苗族自祝融氏后即实行氏族外婚。今天苗族男女第一次见面,仍需按古礼先问姓。若同姓,即以兄妹、姐弟相称,不能戏谑、对歌、跳舞,只能规规矩矩,以礼相待。若是异姓,就可以用比喻、戏谑之词与对方交谈。若男方要正式求爱,首先要看女方眉毛,若已修眉,说明对方已婚,不能再向其求爱;若未修眉,证明对方是闺女,可以用言语试探,谈情说爱。苗族若同姓成偶,则被视为民族败类。所以走遍苗族村寨,很少发现同姓夫妻。苗族有这样一句话:“同姓天下皆姊妹,异姓天下是朋友。”

第二则见于《苗族社会调查》的资料,对苗族“同姓不婚”作了更具体翔实的考察:

贵州省台江县东南有一个苗族聚居的寨子,叫“反排”( 苗语称“方必”,意即高坡) 。相传反排居民的始祖叫“固果”( 果公) ,今日反排的张、唐、阳、杨、万五姓都是固果的后裔,因同出一根,原先五姓之间互不通婚。后来除唐、万二姓互称兄弟仍不通婚外,其余之姓已可通婚。但在同一姓氏内部( 如张姓) 则绝对不准结亲,即使早已分支分系分居外寨,甚至改用了别的姓氏,也禁止通婚。例如,反排的张姓与附近巫脚交( 寨子名) 的张姓,分系分村居住已达十八代之久,但至今仍被视为同宗兄弟,互不通婚。又如反排的唐姓与巫脚南( 寨子名) 的张姓以及同寨的万姓,尽管姓氏不同,但由于历史上认为是兄弟关系,现在也未联姻。如果有人违反这一规矩,胆敢同姓通婚,就要遭到宗族的处分,罚他( 她)杀一头白牛和一只白猪给同宗的人分吃,以资禁戒。由于白牛、白猪在贵州极难找到,因此同姓的男女要通婚也就根本办不到。这说明同姓不婚之制在西南边陲少数民族地区还有相当的承传,此可谓“天子失官,学在四夷”( 《左传·昭公十七年》) 矣。

四、秦汉姓氏合一:中国姓氏史的关键篇章

在中国历史上,西周以后的春秋战国时期是战乱频仍、动荡不安的时代。在中国姓氏发展史上,也属这一时期的变化最多。根据现有的资料,我们知道,周代以前的古姓并不多。前已述及,西周铜器铭文所见的姓,可以明确考定的不到30 个。另见于史书者,如《国语·郑语》载史伯之言,谓祝融之后分为己、董、彭、秃、妘、曹、斟、芈8 姓;又《晋语四》司空季子称,黄帝25 子,得姓者14 人,计有12 姓,即:姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、姞、嬛、依。据《左传》所载,西周也只有20姓:姬、姜、子、姒、芈、嬴、己、偃、姞、祁、隗、风、曹、厘、任、姚、妘、董、归、允。这里面还包括了古代少数民族的姓,如赤狄之隗、西戎之允在内。顾炎武《日知录·姓》谓春秋时代,本于五帝的姓只有22 个:妫、姒、子、姞、姬、己、任、风、嬴、祁、芈、曹、妘、董、姜、偃、归、曼、熊、隗、添、允。近人梁启超另举出姚、戈、庸、荀、嬉、嬛、伊、酉等姓。

根据以上资料,我们可以断定,从有文字记载开始直至春秋战国时期,在这漫长的历史时期,中国的古姓不过30 个左右。但经春秋战国之后,短短的四五百年时间里,中国的姓就骤然大增。仅据汉代史游所撰《急就篇》这份极不完备的资料统计,汉代已有单姓127 个,复姓3 个,共130 姓。以后历代所修之姓氏书,都有增加。至明人王圻撰《续文献通考》已增加为4657 姓。从中国姓氏的发展演变考察,姓氏激增的一个重要原因是由氏成姓所致。

周代姓与氏有别,据《左传》可知,这种姓、氏相别的制度一直沿用到春秋末年尚未改变,但到了战国时期,就出现了新的变化。由于周代实行分封制,按照宗法制度的自然发展趋势,随着人口繁衍,各诸侯国与大大小小的卿、大夫贵族集团分出去的支族必然越来越多,每分一支就要产生一个新的“氏”,因此各国的“氏”就难免相互雷同。例如,各诸侯国的公子以子张、子孔为字者甚多,于是就出现大量的张氏、孔氏。试以孔氏为例,鲁国有孔丘世家之孔氏,出自宋国子姓;又,卫国有孔氏,属姞姓,《左传·哀公十一年》有孔姞可证;郑国有孔氏,系穆公兰之后,穆公有子13 人,其儿皆为孔氏;宋国有孔氏,宋国公子喜,字子孔,其后称孔氏;妫国有孔氏,妫国公子志,字士子孔,其后亦为孔氏。

氏的重复必然产生大量的“同氏名”,造成人名的混乱。为了克服同氏之弊,约在春秋中期以后,出现了一些“复氏”(即以两字为氏)。到了春秋末年,“复氏”大量增加,其名称往往离奇古怪,后人难明其义。例如《春秋》三传之作者左丘、公羊、谷梁;《庄子》寓言中的亢仓、畏垒、庚桑等复氏;又如孔子七十二弟子中“复氏”就有23 人,即:端木、颛孙、澹台、公冶、南宫、公晰、漆雕、公伯、司马、公西、巫马、公孙、公祖、壤驷、公良、公夏、奚容、公肩、句井、罕父、左人、步权、叔仲。这些“复氏”绝大多数产生于春秋晚期至战国初年。复氏的出现与激增既是人口繁衍、支族增多的必然结果,也说明周代尊崇的宗法制度已发展到了难以应付支族繁杂、岁月动乱的局面。量变带来质变,历史催生着一种新的姓氏制度降临。

据史书记载,公元前770 年,周室自镐京东迁洛阳,史称东周。周王朝的实力与威望自此开始逐渐下降。公元前707 年,作为中央政府的周王朝与诸侯国郑国交战,结果周桓王率领的中央联军(王师)大败,天子本人被郑国大将射中一箭,差点丧命,立国四百余年的周朝王室已降低到跟各诸侯国同等的地位。自此,维系周王朝分封制的血缘宗法纽带终于在无情的历史车轮下松弛朽断,各诸侯国纷纷无视礼制,僭称为王,与周王朝分庭抗礼。在这种“礼崩乐坏”的大趋势下,随着动乱逐步升级,早先分封的同姓和异姓各诸侯国之间连横合纵,战乱频仍,大鱼吞小鱼,小鱼食虫虾,中国进入群雄争霸、兼并不休的春秋战国时代。

大动乱、大兼并、大分化使各国公族、卿大夫的实力大为削弱,由天子——诸侯——卿大夫——士四个等级构成的金字塔面临崩溃的厄运,大宗失去了控制小宗的权势。在这种“礼崩乐坏”的大趋势下,周王朝已不可能再分封新的诸侯,“赐姓命氏”终被束之高阁;以前时尚一时以国、以邑、以谥、以王父之字为氏的命氏盛举开始逐渐冷落下来,继之而来的是大量杂乱无章的“复氏”,再继之而来的是姓与氏的混淆错杂。典籍散失,世系无从详究,礼法弃之不顾。这一时期,出现了中国姓氏史上空前“混乱”的景观。

首先,战乱使许多贵族因衰亡而由贵族降为庶人,坠命亡氏。周王朝所属大大小小封国的精确数字一直无人知晓,但仅在西周末期,见于记载的就有170 余国。经过频繁的战乱,在春秋时仅剩下晋、齐、秦、郑、宋、鲁、卫、陈、蔡、曹、许等11 个封国和楚王国,其余150 多个封国大多在战乱中或被兼并、或走向消亡。进入战国时期,这12 个独立王国又经过一番大兼并,出现了魏、赵、韩、齐、秦、楚、燕七雄争霸,其余诸国大多被消灭。如12 个重要封国之一的许国,一迁再迁,最后像大戈壁中的时令河一样,谁也不知道它消失在什么时候,也不知道它消失在什么地方。所有这些夺爵失国、坠命亡氏的大大小小诸侯封国,自然也不可能再行使原来周王室的那一套大宗、小宗的礼制,姓、氏之制对于亡国之君、灭国之族来说已无多少意义。

公元前221 年,秦灭六国。不久,汉又统一天下。作为维系周王室宗法制度重要标志的姓、氏制度,终于随着王室的彻底坍塌而消亡,“君子之泽,五世而斩”,王子王孙沦为庶民。先前代表贵族阶级高贵出身门第的“氏”己失去了炫目的光采。据记载,西汉初年,汉高祖刘邦为了消灭各地豪强的残余势力,曾下令把战国时齐、楚、燕、韩、赵、魏六国的后裔和豪族名门共十多万人强行迁徙到关中一带,分给田宅,集中居住。到关中的这些没落贵族,有的就改变了原来的姓氏,如齐国大族田广的孙子田登因住在第二门,就改用“第二”作为自己的姓氏;田广的弟弟田英居住在第八门,改以“第八”为姓。另外还有第一、第三、第四、第六、第七等姓氏。春秋战国的贵族后裔一旦沦为庶人,竟改用毫无任何意义的数序作为自己的姓氏,这真是对他们崇尚“赐姓命氏”的祖先的莫大讽刺。

其次,在动乱的社会变革中,一大批原来不配“赐姓享氏”的平民一跃成为新的贵族,地位的改变使他们的姓氏也随之改变,如鲁国的勇士猗顿早先是“耕则常饥,桑则常寒”的平民,后来,他“畜牛羊于猗氏(地名)之南,十年间其息不可计。赀拟王公,驰名天下”,遂以发家地猗氏为氏。秦国名将白起、王翦,赵国的蔺相如,史书皆不载其家世,仅云其为何国人。秦朝的丞相李斯原为上蔡小吏;纵横游说人主的苏秦、张仪都是出身贫苦家庭的学人,苏秦开始游说失败,几乎是乞讨着回到故乡,张仪在楚国游说时,被当作小偷差点殴死。秦汉之际叱吒风云的汉高祖刘邦为布衣,其手下的梁王彭越原为渔人,淮南王英布原为刑徒,舞阳侯樊哙曾以屠狗为业,绛侯周勃曾织薄曲(蚕具),安阳侯灌婴本是贩卖丝绸的小商人。他们并不像原先的贵族那样,“皆列圣之后,封爵相承,远有代序,众皆知其得姓受氏之由”,而是“匹夫编户,知有氏不知有姓”的人。这些由社会底层上来的新贵,自然不屑再遵守原先的姓氏制度,而更乐于破坏旧的姓氏制度,催生新的姓氏制度,这就是姓、氏混言,以氏为姓,姓、氏合一。

促使姓、氏合一除上述原因外,最根本之点是肇始于战国末年,经由秦始皇一统天下全面实施的“郡县制”取代“分封制”的彻底胜利。秦朝的郡县制将全国划分为41 个郡,郡以下为县,县以下为乡。这是一个完全不同于周朝分封制的政治结构,既没有国、邑、关、乡、亭五等之封,也没有公、侯、伯、子、男五等之爵,甚至连皇帝的儿子们竟也跟平民一样,没有自己的封土。这种完全以行政区划代替宗法氏族血缘为关系网络的政治结构,既葬送了分封制,也铲除了宗法制及与之相联的世卿世禄制。宗法分封制度的灭亡,使原先代表贵族阶级高贵出身门第的“氏”黯然无光,氏只剩下标记直系血统的符号作用,与先前用来“别婚姻”的“姓”已没有任何区别的必要,也没有任何区别的意义了。

自此以后,中国的姓与氏终于合二为一,“赐姓命氏”成了历史。姓、氏不再有别,自帝王以至平民人人都有得姓的权利。《通志·氏族略》云:“秦灭六国,子孙皆为民庶,或以国为氏,或以姓为氏,或以氏为氏,姓氏之失,由此始。故楚之子孙可以称楚,亦可称芈。周之子孙周子南君,亦可称姬嘉。又如姚恢改姓为妫。妫皓改姓为姚,兹姓与氏浑而一者也。”明顾炎武在《日知录·姓》中说:“自战国以下之人,以氏为姓,而五帝以来之姓亡矣。”又在《日知录·氏族》中说:“姓氏之称,自太史公始混而为一。《本纪》于秦始皇则曰姓赵氏,于汉高祖则曰姓刘氏。……然同姓百世而婚姻不通者,周道也。故曰姓不变也。是故氏焉者,所以为男别也;姓焉者,所以为女坊也。自秦以后之人以氏为姓,以姓称男,而周制亡而族类乱。”清代钱大昕于《十驾斋养新录·姓氏》中也说:“战国分争,氏族之学久废不讲。秦灭六雄,废封建,虽公族亦无议贵之律,匹夫编户,知有氏而不知有姓久矣。汉高祖起于布衣,太公以上名字且无可考,况能知其族姓所出耶?故项伯、娄敬,赐姓刘氏,娥姁为皇后,亦不言何姓,以氏为姓,遂为一代之制,而后世莫能改焉。”

姓、氏合一是中国姓氏史上的一个重要转折点,其特殊文化意义有三:一是姓与氏二者可以通称,姓即氏,氏即姓,姓与氏已不再有任何意义上的区别,这样,周代大量的氏,如鲁氏、齐氏、楚氏、司马氏、邯郸氏等等,分别成了鲁、齐、楚、司马、邯郸等姓。自此,姓就变得非常丰富了。二是每一宗族都有自己固定的姓,子子孙孙永久使用,不再像以前那样变来变去。我们现在所沿用的诸姓,绝大部分正是承袭周代各氏而来的,故欲考各姓之源流,必上溯至周。三是无论帝王将相,士农工商,人人都有姓,不再像先秦那样贵族有氏,平民有名无氏了。这一文化习惯与姓氏制度一直延缓至今。

[1]南怀瑾.论语别裁[M].上海:复旦大学出版社,1990.355.