司法裁判正义性的逻辑根据

陈 伟

(复旦大学 哲学学院,上海 200433)

司法裁判正义性的逻辑根据

陈 伟

(复旦大学 哲学学院,上海 200433)

法治的一个重要方面是司法裁判的正义性。那么,司法裁判正义性的逻辑根据是什么?它既不是法官的可信赖性,也不是法律的权威性。形式正义的逻辑性和实质正义的可接受性有助于司法裁判的正义性,甚至是它的部分内容,但它们不是它的根据。从逻辑的视角来看,司法裁判正义性的根据在于裁判程序的正当性、法律推理的可废止性和法律论辩的超越主体性。

司法裁判;正义性;正当性;可废止性;超越主体性

一、引言

司法是法治的重要内容,是彰显正义的“守夜人”。司法裁判是司法的核心环节,司法裁判的正义性往往标志着国家和社会的正义性。

司法裁判是法官对一个案件的裁定或判决。司法裁判的正义性关涉到公民对于法律的信仰,关涉到国家和社会的稳定,关涉到法律本身的意义。伟大的哲学家弗朗西斯·培根说过,一次不公的司法裁判比多次不公的举动为祸尤烈;因为不公的举动不过弄脏了水流,而不公的裁判则把水源败坏了。

在2014年10月召开的十八届四中全会上,党中央提出建设社会主义法治国家的总目标,《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确写到“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。这是一个伟大的理想。如何靠近这一理想不仅仅是司法改革的一个首要议题,而且它也是一个重要的理论问题。要想让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,首先需要回答司法裁判的正义性问题。那么,司法裁判的正义性来自于哪里?即使从法哲学的角度来讲,这也是一个颇具争论的议题,因为正义性本身是一种复数形式的价值,是一种多元的德性,是一个可以从不同视角和层面分析的难题。*根据法学三大流派的划分:自然法学、实证主义法学和社会法学,有的学者主张司法裁判正义性来自于它的合道德性,有的主张来自于它的合逻辑性,有的主张来自于它的可接受性。在中国的学术语境中,这三种进路都正在获得日益深入的研究,相对而言,实证主义法学应该得到更多的关注,因为中国学术严重缺乏分析理性的传统。为此,我们需要先选择一个视域。本文尝试从一种逻辑的视角出发,采取一种分析实证主义的立场,维护法律的独立性、自主性和权威性。

二、法官和法律

从时间顺序来看,每一个司法裁判都是由法官做出的,并且良法必须由好法官来执行才能产生好效果。在具体案件的审判中,法官代表着法律和正义,当事人对法官(以及法庭)往往会产生非常强的可信赖性。那么,司法裁判的正义性来自于法官吗?

首先,法官具有任意性和不确定性。作为一种政体模式,柏拉图已经阐述过法治比人治更可取[1]。亚里士多德对此也有大量论述,他认为法治更公正,“凡是不凭感情因素治事的统治者总比感情用事的人们较为优良。而法律恰恰正是全没有感情的;人类的本性便是谁都难免有感情。……那么就的确应该让最好的(才德最高的)人为立法施令的统治者了,但在这样的一人为治的城邦中,一切政务还得以法律为依归”[2]163。这些论述都旨在说明人治由于容易偏私而不是一个理想的政治模式。其实,这也就反对了司法裁判正义性的逻辑根据是法官,因为法官也是人,难以避免容易偏私的本性,从而造成司法裁判的任意性、不确定性。

其次,我们必须区分司法裁判的做出者和司法裁判的正义性。法官只是司法裁判的做出者,是正义的守护者,但不是正义本身。例如,当一个经常枉法裁判的法官做出一份公平正义的裁判时,我们不会说,这份裁判的正义性依赖于这个法官。同理,即使一个向来秉持正义的法官做出一份正义的裁判,我们也并不能由此断定这份裁判的正义性来自于这个法官。也许有人会提出问题,司法裁决的正义性是否能独立于法官共同体呢?这就如同在问,数学的真理性能否独立于数学家共同体呢?一个有影响的回答是,数学的真理性不依赖于外界,它存在于第三域,一个既不同于外在世界也不同于内心世界的第三域。*参见德国数学家、逻辑学家弗雷格的“思想”一文:Michael Beaney. The Frege Reader. Blackwell Publishers, Ltd., 1997.也就是说,数学家共同体和数学家个体一样只是数学真理的发现者和守护者,而数学的真理性不依赖于数学家共同体。同理,法官共同体是司法裁判正义性的守护者,但司法裁判的正义性不依赖于法官共同体。

在这里,不可否认的是,法律的执行离不开法官,否则法律就是一堆废纸。但是,这只能说明,好法官有助于良法的执行,是“法治国”*有学者指出,西方法治并非单一模式。其中,英法个人主义法律强调个人的独立和自治,政府的作用是消极不干涉,以保障个人权利;德国团体主义法律强调限制政府权力来保障个人的基本人权,政府的作用是积极作为以促进个人权利。前者称为“法治”模式,后者称为“法治国”模式。参见文献[3]。的必要条件。但是,这不意味着司法裁判的正义性来自于它的执行者或守护者。准确地说,司法裁判正义性的因果关系不等于它的逻辑依据。再换句话说,“正义性司法裁判的产生地”不等于“司法裁判正义性的逻辑依据”。

现在,一个较为普遍的观点是,司法裁判的正义性来自于法律的正义性。但是,这是一个模糊的表述,它同样混淆了一些基本概念。

首先,法律有良法和恶法之分,法律本身具有不确定性。正如亚里士多德所言:“相应于城邦政体的好坏,法律也有好坏……符合于正宗政体所制订的法律就一定合乎正义,而符合于变态或乖戾的政体所制订的法律就不合乎正义。”[2]148也就是说,法律并非都是良法。关于这一点,历史已经给出许多注脚,仅考虑二战时3个法西斯国家的法律就足以说明。即使有了良法,它也无法自动地得出公正的裁判。因为无论是“客观不能说”还是“主观故意说”,都指出法律本身所具有的不确定性。一则法律无法用全称命题完全地概括人们千差万别的行为,因此在法律模糊的地方,很多是通过推理、解释和法官自由裁量权来加以填充,从而弥补正义的裂痕。二则自然语言本身具有模糊性本质。正如威利姆斯指出的那样,任何语词或语句的中心部分或核心部分,其含义或意义可能是清楚的与明确的,但若离开了中心而走向边缘,它就逐渐变得模糊不清了。这就如同一张照片一样,其轮廓边界是模糊的,而且愈到边缘就愈加模糊[4]100。哈特在《法律的概念》中也指出,开放性文本是法律的普遍特征。每个法律概念有一个确定的、没有争议的意思中心或含义核心,也有一个不确定的边界地带——“阴影地带”即“开放结构”。诸如,一个规则规定“车辆不得进入公园”,这个规则“第一眼看上去似乎相当具体、明确,但它在其中心含义和含义模糊不清之处也会产生解释上的困难”:救护车是否属于“车辆”?因此,由于法律具有不确定性,我们就无法理解司法裁判的正义性来自于法律。

其次,法律正义性和司法裁判正义性是两个不同的概念。法律正义性依赖于立法程序,以及法律与现实之间的关系;而司法裁判正义性依赖于裁判程序,以及裁判与事实之间的关系。法律不可能规定好现实中的所有情况,法律规范常常与案件事实不对称,因此法律往往需要一个更高的价值来作为终极根据和随时填补,这个东西就是正义性。正如《人们为什么遵守法律》一书“实证地证明了合法性是一种能够促使人们遵守法律的动力和力量”,“在促使人们遵守法律方面,合法性比触犯法律被抓获和受到惩罚的风险能产生更大的影响”[5]396。法律的合法性促进人们的守法,但是法律的正义性则具有一种更高的价值,它是法律的本质属性。相对而言,司法裁判作为一种具体的建构过程,是把案件事实涵摄在法律之中,从而得出结论。司法裁判的正义性则是司法裁判的终极根据,是从形式理性角度对司法裁判过程本质的把握。进而言之,法律合法性往往会影响到人们对于法律正义性的判断,法律正义性也往往会影响到司法裁判的正义性,但是,正如从数学规则的真理性推不出证明过程本身的真理性一样,从法律正义性也无法推出司法裁判的正义性,反之亦然。

最后,既然良法本身产生不了裁判的正义性,法官也只是裁判的“物理生产者”,那么我们来审视一个公式:“好法官+良法=正义”,这个公式成立吗?一般而言,它可以成立,因为公正来自于好法官根据良法做出的裁判。但是,严格地说,它不成立,因为正义还涉及到公开、公平、公正等原则。无论英美法系国家还是大陆法系国家,现在都普遍重视法庭辩论的积极作用。在法庭辩论中,有关主体诸如犯罪嫌疑人、辩护律师、受害人、代理人、检察官、证人均按照法律规定的程序参与活动,这充分表明法律论辩的主体间性对正义的影响。这种影响会直接影响到法官的裁判,而不是简单的“好法官+良法”就能推导出“正义”来。换言之,法律本身具有不确定性,正是法律推理和法庭辩论使法律具有了可推导性。因此,司法裁判的正义性不可能来自于“好法官+良法”,而只能来自于司法裁判中的法律活动。那么,它来自于法律活动的哪个方面呢?

三、形式正义和实质正义

形式正义和实质正义是关涉司法裁判正义性的一对重要概念。大体而言,形式正义指严格按照司法程序审判案件,不考虑法律之外因素对裁判的影响,强调形式和手段的正义性;实质正义指综合考虑各种价值对裁判的影响,着眼于正义结果的实现,强调内容和目的的正义性。因此,形式正义的口号是“同类情形,相同对待”,而实质正义的口号是“同类情形,区别对待”。前者强调同类情形中一致和相同的一面,重视形式推理的运用;后者强调同类情形因为社会因素、主体动机等各种原因而造成不同的一面,重视法律解释的运用。那么,形式正义和实质正义对司法裁判正义性之间有什么关系呢?

首先,形式正义是司法裁判正义性的形式要求,是一种合法性要求。*“合法性”和“正当性”是两个完全不同的概念,合法性指合乎法律性,在政治中则表现为“下”对“上”的承认,但合法的未必是正当的。例如,在第二次世界大战前希特勒利用合法手段宣告了德意志第三帝国的诞生,并获得了民众的支持,但不意味着那些程序具有正当性。正当性指合乎道德性,在政治中表现为自然法对人造法的承认,但正当的也未必是合法的。例如,公民在恶法之下的反抗行为,虽然具有正当性,但不具有合法性。关于合法性与正当性的更多论述,可参见文献[6-7]。形式正义要求“同类情形,相同对待”,这“至少构成了遵循相关先例的一个前提性理由。形式正义不但要求判决与先例相一致(回顾性要求),还要求在做判决时考虑到对未来类似案件的影响(前瞻性要求)”[8]75。形式正义的这两个要求也是司法裁判正义性的形式要求,因为司法裁判的正义性不可能允许在其集合中出现不自洽的元素。

形式正义的一个重要方法论是形式推理。在形式推理中,事实推理指如何从自然事实经由证据事实推导出法律事实,从而为司法裁判提供小前提。事实推理的具体方法主要包括但不限于事实推断、事实推测、事实推证和事实推定[9]。这些方法有助于形式正义的实现;但是,它们并不能保证形式的统一性,和数学逻辑中的形式演算完全是两回事。同一个自然事实可能因为依据不同的法律规范而成为不同的甚至相反的法律事实。例如,在泸州遗赠案*参见《四川省泸州市中级人民法院民事判决书》(2001)泸民一经字第621号,载《判例与研究》2002年第2期。中,一方当事人主张遗赠协议有效,另一方主张它无效,这里双方都运用了事实推理。再如,在美国前橄榄球明星辛普森涉嫌杀妻案中,控方和辩护方对带血手套这个重要证据得出了不同的结论。

形式正义要得以实施,必须同时具备3个特征:有一套规则规定清楚在特定案件中如何对待当事人;这些规则具有对特定个人的普遍性;这些规则在适用时能够做到不偏不倚。这3个特征在实际的司法裁判中常常无法得到满足,加之形式正义并没有提供案件分类的根据,因此“形式上的正义是一种相当空泛的东西,好像康德的定言命令一样,因为倘若要使它有特定的内容,那么势必就要求助于形式平等以外的许多其他原则”[10]94-95。

其次,实质正义是司法裁判正义性的内容要求,是一种合理性要求。一般说来,对于简易案件,*德沃金在《法律帝国》中把案件分为简易案件和疑难案件,认为疑难案件需要通过法律解释才能得以裁判。麦考密克在《法律推理和法律理论》中指出,在严格意义上,不存在简易案件,所有的案件都是疑难案件,所有的案件都需要通过法律推理(即这里的法律解释)才能把法律事实涵摄在法律条文之下。也有学者认为,法律要件与案件事实的完美匹配只发生在观念中,任何案件都需要法官进行解释。参见文献[11]。即对于事实和法律适用都无争议的案件,我们可以适用三段论式推理,直接做出裁判。这样的裁判,因为三段论所具有的逻辑必然性,从而获得一种正义性根据。但是,对于疑难案件甚至一般案件而言,在法律条文的理解方面常常面临争议,这就涉及到法律解释。这些案件只有通过法律解释才能获得合理的裁判,才能在不同的价值之间实现衡平。由此,法律解释就成为司法裁判正义性的先在条件。

同时,从法律本身来说,它也需要解释,因为法律本身是抽象的、概括的,只有经过解释才能成为具体行为的规范标准;法律具有稳定性,只有经过解释才能适应不断变化的社会需求;加之人的能力是有限的,法律只有经过解释才能趋于完善[12]179-181。正如美国联邦最高法院大法官霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)在《普通法》开篇中所说的那样:“法律的生命不在于逻辑,而在于经验。对时代需要的感知,流行的道德和政治理论,对公共政策的直觉,不管你承认与否,甚至法官和他的同胞所共有的偏见对人们决定是否遵守规则所起的作用都远远大于三段论。法律包含了一个民族许多世纪的发展历史。它不能被当作由公理和推论组成的数学书。”法律裁判不是形式逻辑的推理,而包括经典逻辑及其扩充在内的形式逻辑框架从本质上说也不足以用来刻画法律论证及其推理[13]。这表明,法官需要通过法律解释来实现实质正义,以彰显司法裁判的正义性。

从内容来讲,法律解释是一个宽泛的概念,指确定适用于案件的法律规范的过程。在为了实现实质正义的司法裁判中,它主要指与司法审判过程有紧密关系的法律解释方法。具体的方法主要包括文义解释、体系解释、目的解释、历史解释、当然解释等;对于没有法律规定的情形,还需要类推、补充、反向推论等多种方法[14]。通过这些方法,法律解释可以明确一个案件所需要适用的法律规范,从而提供司法裁判的大前提。很多时候,对于法律规范这个大前提本身,还会涉及到一个复杂的二阶证立过程,以保证正义以一种可论辩的方式实现[15]。在司法审判中,法官不会简单地考虑合法性,他们会考虑司法裁判的社会可接受性和后果主义的影响等方面,他们还会借助于社会道德、公共政策、社会舆论等力量来做出裁判,从而使裁判结果具有一种合理性。

综上所述,单独的实质正义和单独的形式主义一样,无法为司法裁判的正义性提供逻辑根据。换言之,合法性和合理性皆不能单独等同于正义性。但是,形式正义考虑到司法裁判的逻辑性要求,涉及到司法裁判的真理性问题;实质正义考虑到司法裁判的修辞学和论辩学要求,涉及到司法裁判的可接受性和合理性问题。可以说,司法裁判的正义性既离不开形式正义,也离不开实质正义。如果形式正义的裁判结果与实质正义的裁判结果是一致的,那么司法裁判的正义性得以顺利实现。如果形式正义的裁判结果与实质正义的裁判结果是不一致的甚至相矛盾的,那么司法裁判的正义性就处于危机之中。这时候,如何实现司法裁判的正义性就成为一个棘手的难题。因为这个问题是法律的形式和实质二元追求的内在悖论,属于元法律问题,因此从法律本身出发的话,我们无法解决这个问题。如果要解决它,就必须从法律外部着手,诉诸于法律体系的终极价值。例如,宽泛地说,英美普通法系追求实现形式正义,而欧洲大陆法系追求实现实质正义,当它们的司法裁判面临二元悖论时,就有了一个更高的价值标准,难题就得以消解。

四、程序和结果

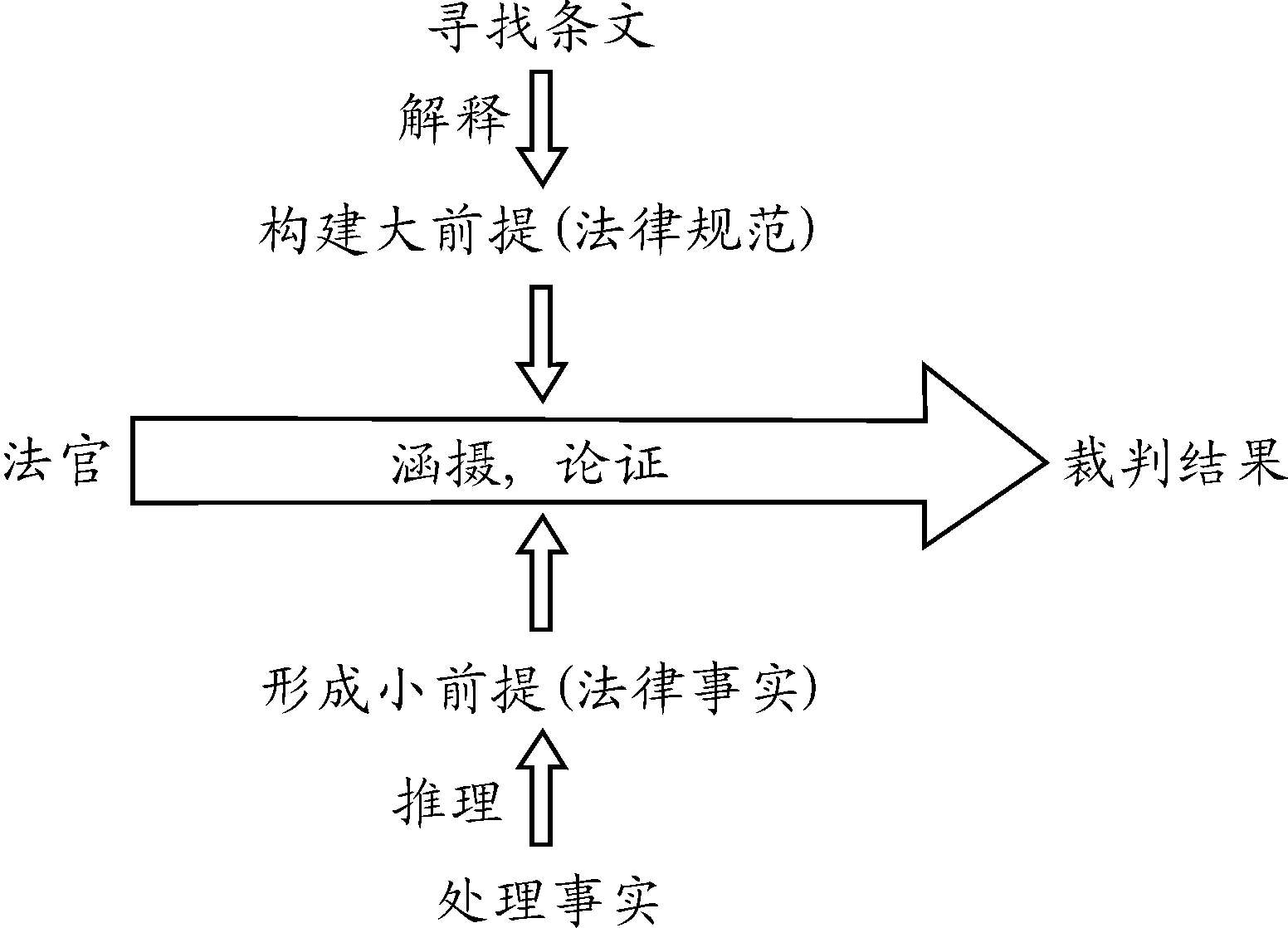

如上所述,司法裁判正义性的逻辑根据既不是法官,也不是法律,并且司法裁判正义性包括但不同于形式正义和实质正义。现在,为探究司法裁判正义性的逻辑根据,我们有必要来看法律裁判过程的一般模式,这个模式也是法律推理*法律推理(legal reasoning)是一个多义概念。首先,它指两种差别很大的法律推理理论:一种指流行于英美的法律推理理论,指“法律适用的推理”,建立在日常语言基础上;另一种指流行于欧陆的法律推理理论,指“法律规范推理”,建立在形式语言基础上。参见文献[16]第2页。当前,国内学界基本采用英美的法律推理理论界定。在实际运用中,“法律推理”一词又有广义和狭义之分。广义的法律推理指以法律规范为大前提,以法律事实为小前提,综合运用各种推理和论证方法,得出裁判结论的过程;狭义的法律推理仅指确定裁判的大前提(法律规范)的过程。为做出区分,本文采用法律解释指狭义的法律推理。因此,本文的法律推理指广义的法律推理,即流行于英美的法律推理理论。的一般模式(图1)。

图1 法律推理的一般模式

从图1可以看出,探究司法裁判的正义性可有两种进路:一种是从外部寻找,诸如自然主义法学或者社会法学的进路;另一种是从内部寻找,诸如实证主义法学*法律实证主义可分为3个阶段:科学主义阶段,属于“确立阶段”,用科学方法分析法律概念,使法学成为一门“自足”的科学,主要代表人物有奥斯丁和凯尔森;诠释学阶段,属于“辩护和完善阶段”,用诠释学方法、日常语言分析方法等人文科学方法研究法律,主要代表人物有哈特;第三个阶段属于“多元发展阶段”,代表人物有麦考密克、拉兹、亨利·哈特、阿尔伯特·塞克斯等。参见文献[17]。的进路。如前所述,本文坚持从内部寻找,采取一种分析实证主义的进路。如果把司法裁判过程看作是一个计算或博弈的过程,把正义性看作是一个函数,那么它的自变量主要有3个:程序正当性、推理可废止性和论辩超越主体性。如果从哲学和逻辑学角度出发,那么对于司法裁判的正义性而言,程序正当性是方法论,推理可废止性是认识论,论辩的超越主体性是本体论,这三者共同构成它的逻辑根据。

首先,裁判程序的正当性是司法裁判正义性的基础和前提。司法裁判正义性“实际上包含了结果的正确性和实现结果的过程本身的正确性,而后者显得更为重要”[18]52。这可从两个方面来说:一方面,裁判程序的正当性是司法裁判正义性的必要条件,它有助于促进裁判正义性的实现。没有裁判程序的正当性就谈不上裁判的正义性,即使裁判结果是正义的,它也会备受指责,蒙受不白之冤;如果具备了程序的正当性,即使裁判结果不公平,那么在一定意义上司法裁判也具备了一种正义性。*例如,在美国前橄榄球明星辛普森涉嫌杀妻案中,尽管许多人认为裁判结果未必正确,但是他们很少认为裁判不正义。从内容上来说,现代正当程序至少包括4个基本要素[19]:角色分化,思维阻隔,直观的公正,对立意见的交涉。对这些基本要素的重视,有力地促进了司法裁判正义性的实现。*裁判程序的正当性不是一个有关程序合法性的概念,而是一个有关程序正义性的概念,它是指裁判程序不仅合乎(具有时空性的)实在法,而且具有(超越时空限制的)自然法的意义。另一方面,裁判程序的正当性具有独立的价值,它本身是司法裁判正义性的应有之义。现代程序理念已经摆脱程序工具主义的观点,把程序和实体明确区分开来,强调法律程序不是实体法的辅助手段,而是具有独立的价值,并且它本身就是一种值得追求的价值。程序的独立价值和独立的程序价值结合起来,构成了现代程序理念的两大基石[20]189。此外,在正当的裁判程序中,人们会认为因为他们的参与而实现“过程控制”,认为裁判是他们共同参与的结果,由此增强对裁判正义性的认可度[5]。

其次,法律推理的可废止性是司法裁判正义性的重要保障。简单地说,可废止性指由于语境的变化,原来确定无疑的大前提或者小前提变得不确定或者不正确,这时候,原来推理的结果就相应地变得不确定或者不正确。法律推理的可废止性对于司法裁判正义性的意义,可以从3个方面来论述:其一,可废止性是法律规则的一个基本特征。无论是形式的法律推理,还是实质的法律推理,都具有可废止性。可以说,可废止性贯穿法律推理的全过程。正如哈特承认的那样,“一个以‘除非……’结束的规则仍然是一个规则”[21]139。可废止性本身就意味着法律推理和法律论辩追求的不是必然性,也不是简单的合法性,而是一种更高的价值:正义性。“无论一方基于相关性或者解释(有时候是分类)提出何种规则适用来证成自己的请求,其他人都可能看到一种潜在的例外,可能与前述请求相关,并且主张适用该例外而废止前述请求。”[22]253法律推理的可废止性既有助于当事人各方维护自己的合法权益,也有助于法官在裁判过程中实现“反思性均衡”,从而靠近正义性。其二,裁判结果具有可废止性。对于法庭的裁判不满意时,当事人可以选择上诉;如果还认为不公平,只要符合法律的规定,当事人可以申请再审程序。现实中的一个情况是,下级法院的裁判有时在上诉时会被上级法院纠正。这说明,对一个司法裁判而言,上诉不能证明它不具备正义性,不上诉也不能证明它具备正义性。换言之,司法裁判的正义性不是依据是否上诉来判定。但是,是否可上诉则成为正义性的担保。一个不可上诉的司法裁判,无疑在程序上就预设了它具有正义性。但是,没有一个东西能够保证司法裁判的正义性。因此,当结果出现偏差时,就必须有一个司法的救济设置来保证对裁判正义性的拯救,从而保证司法裁判最终接近(表现为具有)正义性。其三,法官的终极价值取向影响裁判结果,但法官的终极价值取向不影响裁判结果本身的可废止性。例如,在《洞穴奇案》中对同一个案件给出了14份不同的裁判[23],每一份裁判都有自己的法哲学,不同的裁判体现了法官不同的终极价值取向。在那里,司法裁判的正义性不再是统一的,而是多元的;不再是必然的,而是可废止的;不再是无法可达至的,而是可通过论辩靠近的。

第三,法律论辩的超越主体性(transsubjectivity)是司法裁判正义性的形式本体。无论是英美法系还是大陆法系,都把司法裁判的正义性建立在论辩的基础之上,因为在决定我们的信念时,除了论辩,我们别无选择!可以说,司法裁判的过程就是一种论辩过程,是一种“对话”过程,正义性是在“对话”式的论辩中完成的。其实,由论辩达至正义的这一途径渊源有自。柏拉图的《法律篇》就是运用一种对话体即论辩学的方式来写作,通过论辩来揭示对话者论证中的谬误和矛盾,从而推出真理并且彰显真理。既然法律论辩是司法裁判正义性的前提,那么这个基础足够坚实吗?换言之,它具有客观性吗?

正如推理的有效性不存在于前提之中而存在于结构之中,司法裁判的正义性也不存在于前提之中而存在于结构之中。从逻辑的角度来看,论辩是一种有关“取向”(orientation)的活动,法庭上的法律论辩是通过正反双方的立论与辩驳,依据法律为争议双方找到一新的“取向”,从而解决双方的分歧。辩论的一般模型可刻画如图2[24]。

POPT?TR(R⇒T)A(A⇒﹁T)?AB(B⇒﹁A)R(A⇒T)

图2 辩论的一般型式

其中,P表示正方(提诉方),O表示反方(应诉方),T表示一个命题(主张),? T表示对命题T的怀疑,R表示理由,R⟹T表示从R到T的一种确立的推导方式,A表示不同于T的一个论证或命题,A⟹﹁T表示从A到T的否定的一种确立的推导方式。从图2可以看出,在双方的辩论中,每一方的论证和反驳都要接受对方的质证,从而论辩获得一种超越主体性的取向。但是,对于论辩而言,从主体性到主体间性是一种可以达至的转变,但从主体间性到客观性只是一种取向,无法实现真正的过渡;从超越主体性到客观性是一种可达至的转变,但从主体性到超越主体性则又只是一种取向[24]。正如洛伦岑(Paul Lorenzen)指出的那样:“超越主体性既不是一个事实,也不是一个假定。超越主体性只不过是一个术语,描述我们在其中进行推理的那种活动的特征……超越主体性仍是一种主观性,但它是一种意识到自身的诸多限制并努力克服它们的主观性……每个人都是在努力超越他/她的主观性。”[25]正是论辩活动的这种特征让司法裁判的正义性“看起来”具有了一种客观性。但是,“共识论不包含真和假的确定标准,即使某个实际的共识也决不是真理的标准”[26]171,它实际上只是一种超越主体性。

因此,司法裁判正义性不是一种事实,而是一种德性,也是一种价值。在柏拉图看来,“我们始终在寻找哪些立法有助于美德,哪些立法无助于美德”[1]262,法律只不过是实现美德的一种工具,在司法裁判这里,这种美德就是正义性。到了边沁那里,法律体现为一种功利主义的设计,是实现某种价值的工具,这种价值就是“最大多数人的最大幸福”[27]57。但是,司法裁判的正义性必须在规范主义和工具主义之间保持一种必要的“反思性均衡”,以使我们能够“追问理性和良心,从我们最内在的天性中发现正义的根本基础;而另一方面,我们应当关注社会现象,确定它们保持和谐的法律以及它们急需的一些秩序原则”[28]45。

五、结束语

正义性是人类孜孜追求的一种“善”,就像“自由”和“幸福”一样,都是“善”的一种形式。在司法裁判中,“正义性”是首要的“善”。正义性本身是一个纯粹的概念,对它的任何建构都不同于其本身[29]252-315;同时,从逻辑理性的角度来讲,“人类社会从未完全实现过法治”[30]233。但是,这些都丝毫不影响并且恰恰说明正义和法治堪作人类社会的理想。

本文坚持了一种分析实证主义的进路,从裁判过程本身的逻辑形式中寻找其正义性的根据。但是,现在受新修辞学的影响,法学出现了修辞学转向,把受众的可接受性作为一个核心概念,提出“法律活动是说服性的而非证明性的”。*参见Ch. Perelman & L. Olbrechts-Tyteca. The New Rhetoric: A Treatise on Argument (trans. J. Wilkinson & P. Weaver). Notre Dame, Ind. and London: University of Notre Dame Press, 1969; Neil MacCormick. Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning.Oxford University Press, 2005.那么,如何在坚持逻辑性的前提下,探索到一条融合逻辑学、修辞学和论辩学的综合进路,也许就成为下一个有待深入探究的重要议题。

[1] 柏拉图.法律篇[M].张智仁,何勤华,译.上海:上海人民出版社,2001.

[2] 亚里士多德.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,1981.

[3] 徐爱国.东方人的“法治”心结[N].人民法院报,2015-06-05(7).

[4] 杨仁寿.法学方法论[M].北京:中国政法大学出版社,1999.

[5] 汤姆·R·泰勒.人们为什么遵守法律[M].黄永,译.北京:中国法制出版社,2015.

[6] 大卫·戴岑豪斯.合法性与正当性[M].刘毅,译.北京:商务印书馆,2013.

[7] 卡尔·施密特.合法性与正当性[M].冯克利,译.上海:上海人民出版社,2015.

[8] NEIL M.Legal Reasoning and Legal Theory[M].New York:Oxford University Press Inc.,1978.

[9] 王洪.法律逻辑学[M].北京:中国政法大学出版社,2008.

[10]丹尼斯·罗伊德.法律的理念[M].张茂柏,译.北京:新星出版社,2005.

[11]HAGE J,LEENES R,LODDER A R.Hard Cases:A Procedural Approach[J]. Artificial Intelligence and Law,1994(2):113-167.

[12]葛洪义.法律方法讲义[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[13]STEPHEN T.The Uses of Argument (Updated Edition)[M].Cambridge:Cambridge University Press,2003.

[14]郑永流.法律方法阶梯[M].2版.北京:北京大学出版社,2012.

[15]陈伟.法律推理中的二阶证立[J].政法论丛,2013(1):77-84.

[16]陈锐.法律推理论[M].济南:山东人民出版社,2006.

[17]尼尔·达克斯伯里.法律实证主义:从奥斯丁到哈特[M].陈锐,编译.北京:清华大学出版社,2010.

[18]谷口安平.程序的正义与诉讼[M].王亚新,刘荣军,译.北京:中国政法大学出版社,1996.

[19]季卫东.法律程序的意义——对中国法制建设的另一种思考[J].中国社会科学,1993(1):83-103.

[20]杨力.法律思维与法学经典阅读[M].北京:北京大学出版社,2012.

[21]HART H L A.Concept of Law[M].New York:Oxford University Press,1994.

[22]NEIL M.Rhetoric and the Rule of Law:A Theory of Legal Reasoning[M].New York:Oxford University Press,2005.

[23]彼得·萨伯.洞穴奇案[M].陈福勇,张世泰,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2012.

[24]HARALD R W.The Concept of Argument:A Philosophical Foundation[M].[S.l.]:Spring,2014.

[25]PAUL L.Normative Logic and Ethics[M].[S.l.]:Mannheim,1969.

[26]罗伯特·阿列克西.法律论证理论[M].舒国滢,译.北京:中国法制出版社,2002.

[27]边沁.道德与立法原理导论[M].时殷弘,译.北京:商务印书馆,2000.

[28]卡多佐.司法过程的性质[M].苏力,译.北京:商务印书馆,1998.

[29]G·A·科恩.拯救正义与平等[M].陈伟,译.上海:复旦大学出版社,2014.

[30]蒂莫西·A· O·恩迪科特.法律中的模糊性[M].程朝阳,译.北京:北京大学出版社,2010.

(责任编辑 张佑法)

On Logical Ground of Justice of Judicial Judgment

CHEN Wei

(School of Philosophy, Fudan University, Shanghai 200433, China)

The justice of judicial judgment is a very important issue for the rule of law. Then, what is the logical ground of the justice of judicial judgment? It is neither the reliability of the judge, nor the authoritativeness of law. Formal justice and material justice will promote the justice of judicial judgment, and could even be its contents, but not its ground. From a logical point of view, the justice of judicial judgment grounds the legitimacy of judicial procedure, the defeasibility of legal reasoning and the transsubjectivity of legal argumentation.

judicial judgment; justice; legitimacy; defeasibility; transsubjectivity

2015-06-22 作者简介:陈伟(1973— ),男,河北邯郸人,复旦大学哲学学院副教授,哲学博士,硕士生导师,研究方向:法律逻辑、分析的马克思主义。

陈伟.司法裁判正义性的逻辑根据[J].重庆理工大学学报:社会科学,2015(9):16-22.

format:CHEN Wei.On Logical Ground of Justice of Judicial Judgment[J].Journal of Chongqing University of Technology:Social Science,2015(9):16-22.

10.3969/j.issn.1674-8425(s).2015.09.004

D90-051

A

1674-8425(2015)09-0016-07