对谈判力量界定及其衡量的经典文献回顾与启示

● 袁青川

对谈判力量界定及其衡量的经典文献回顾与启示

● 袁青川

本文主要回顾了影响和谐劳动关系构建的一个很重要因素,即谈判力量。通过文献研究发现,对于谈判力量界定存在着两个视角:行为视角和结构视角;对于谈判力量的衡量研究存在着成本收益视角和力量依赖视角。最后得出三点启示:建立合作化的劳动关系结构,降低对抗性的谈判力量;加强劳动者所需的替代资源建设,提高劳动者的谈判力量;提高劳动者的谈判底线,重视效用概念的应用,减少谈判力量的失衡。

谈判力量 三方协商 和谐劳动关系

一、研究价值与方法

谈判力量是集体西方集体谈判理论中核心概念之一,其一方面表明劳动关系中主体博弈行为的动态性与多变性;另一方面也提出了实现劳资以集体谈判/协商方式就劳动条件等问题达成暂时性共识的规律。从理论上讲,在构建和谐劳动关系过程中,更需要考察的一个重要因素是劳动关系双方的谈判力量,谈判力量的均衡程度、谈判力量总体水平都关乎到和谐劳动关系的构建。如果一方在谈判力量方面显著处于弱势,那么劳动关系中的冲突就会加强;如果劳动关系中的相对谈判力量处于均衡状态,那么双方就会最大限度的在合法的框架下实现合作,最终实现双赢的局面,从而达到劳动关系的和谐。所以,谈判力量是决定劳动关系和谐程度的重要因素。从制度上来看,为了构建和谐劳动关系,工资集体协商制度得到广泛的推广,针对工资集体协商所面临的阻力,2011年全国总工会出台了《中华全国总工会2011-2013年深入推进工资集体协商工作规划》等来加强工资集体协商制度的顺利实施。是2015年3月21号中共中央发布的《国务院关于构建和谐劳动关系的意见》中明确强调了健全劳动关系协商机制,着力从三方协商机制来推动和谐劳动关系的构建,这也加强了对于谈判力量研究的实践意义。因此,讨论谈判力量这样一个概念对衡量规制劳资双方博弈行为的边界具有重要意义。从实践角度来看,自2010年以来,我国多地爆发的行动型集体争议相当数量的案例都通过集体协商的方式得以解决,这也为讨论谈判力量这个概念提供了重要的现实基础。劳资谈判力量的对比与关系,直接影响了集体性劳资争议的解决与预防。

在国内的劳动关系谈判实践和学术研究中,虽然很多学者对于集体谈判过程和集体谈判结果等进行了广泛的研究,但很少有人对贯穿于整个谈判过程中的谈判力量这个重要变量进行探讨。所以,本文试图采用文献研究的方法,通过对EBSCO 数据库,NBER数据库,JSTORS 数据库,SAGE 数据库,SSRN(社会科学研究网),IZA (Institute for the Studyof Labor),google等进行文献搜索,利用negotiation power,bargaining power等关键词,同时采用英文相近的词,用strength来代替power等进行搜索,最终获得了与本研究相关的文章共76篇文献。根据2014年SSCI期刊影响因子,选择了31篇重要的文献,并结合相关英文书籍进行重点研究,为实现劳动关系的和谐发展提供可借鉴的经验。

二、谈判力量的界定

在参考了大量关于谈判力量的定义后,发现对于谈判力量的界定大体可以有两种分类方式。第一种就是根据力量的来源和力量的作用结果来对谈判力量进行界定。也就说把要么把力量看做是一种资源,要么把力量看做为一种结果来界定。另外一种划分方式就是按照行为和结构两个角度来对谈判力量进行界定。也就是说谈判力量是行为的产物,或者是由于一些结构性变量综合作用产生谈判力量。根据相关文献,以及谈判力量系统等相关理论的理解等,本文主要从社会学的两个分支,即行为理论和结构理论这两个角度出发来对谈判力量进行归纳。同时,在采用这两个角度进行界定时,不同的学者所强调的重点也有所不同。下面分别就不同学者按照他们给予该词界定的年限先后顺序分别予以评述。

(一)从行为角度对谈判力量的界定

最早对谈判力量这个词作出经典的界定可以追溯到Weber(1947),他认为谈判力量就是尽管在对方拒绝的情况下,仍然能够实现自己愿望的可能性。从定义可以看出,这个概念能够使人很容易了解谈判力量,但是,谈判力量的大小等不容易被人衡量。所以后来很多学者在这个定义的基础上给出了具体的理解,当然这些概念的侧重点并不相同,主要可以分为结果论,过程论、行为论以及综合论。

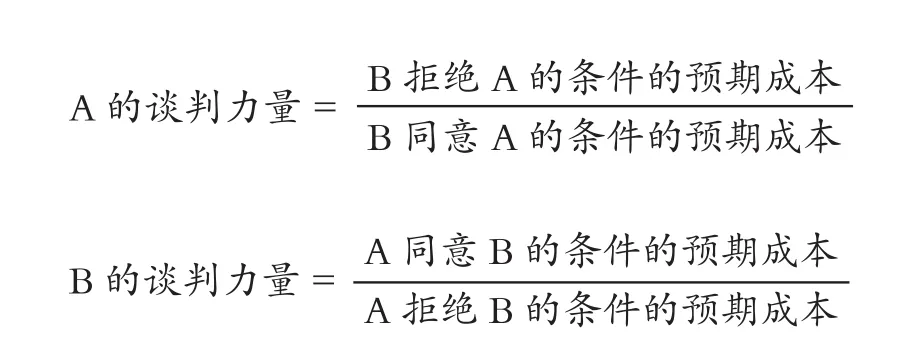

Chamberlain(1965)倾向于从行为产生的结果来研究谈判力量,即从行为产生后给双方造成的成本改变或者付出的代价等作出了定义。他具体将谈判力量界定为“A的谈判力量是B不同意A的条款的成本/B同意A的条款产生的成本。B的谈判力量与之相似”。Chamberlain的成本概念包括经济和非经济成本。他给出的这个概念最大好处是可以提供给我们一个关于衡量谈判力量的可能性。同时明确了在衡量谈判力量大小的同意和拒绝成本包括的范围方面也做出了明确的说明。但是美中不足的地方在于他没有能够将成本的范围具体化和定量化。

像Chamberlain(1965)基于行为结果论来界定谈判力量,并不能清晰的反映出行为是如何影响结果的,以及影响的具体路径是什么。所以,后来的学者基于行为过程视角来界定谈判力量。例如Kipnis等(1980)将谈判力量引入谈判过程来,主要关注谈判手段。他们认为谈判力量的大小在于谈判手段的能力,并从九个维度来说明谈判手段——压力,合法要求,交换,联盟,逢迎,理性的说服,情感的说服,磋商,个人魅力等九个维度。

虽然谈判过程是说明谈判力量的一个重要的方式,但谈判的前提是谈判双方在关系上具有相互依赖性,否则界定谈判力量没有任何意义。基于此,就产生了行为关系视角下的谈判力量研究。例如,Bacharach 和 Lawler(1981)在分析谈判力量时,重点关注参与谈判的双方或者多方相互依赖的关系。为了能够更加明确的对谈判力量作出很好的阐释,他们把谈判力量分成两种情况来进行理解,即总体谈判力量和相对谈判力量。总体力量指的是关系中相互依赖的总和。相对力量相互依赖的比值。总体力量和相对力量并不相关;同时把力量和谈判手段等联系起来。Leap 和Grigsby(1986)在分析谈判力量的来源和约束时,根据Bacharach 和Lawler对谈判力量的分类,又把谈判力量具体划分为三类,分别为:总体谈判力量,相对谈判力量和绝对谈判力量。绝对谈判力量是衡量某一方谈判力量变化大小的变量。在通过对谈判力量进行划分后,他们根据谈判双方在谈判时双方总体谈判力量是否发生变化,对谈判力量进行了动态的划分,即把谈判力量分成为“非零和”(nonzero-sum)力量 (Bacharach & Lawler 1981;Lawler & Bacharach 1986,1987; Lawler 1986; Lawler et al.,1988)和“零和”力量这两种概念。“零和”力量这个概念假设谈判双方的谈判力量是一个固定值,谈判双方一方的谈判能力的变化会导致另一方相等且相反方向的力量的变化。相反,“非零和”谈判力量的概念表明双方谈判力量的总量不是固定的,而是可变的。因为谈判双方总的谈判力量是不断变化的,双方的谈判力量可以向相同的方向变化,双方都可以提高或降低自己的谈判力量,当然,在一方的谈判力量保持不变的情况下,另一方也可以增加自己的谈判力量。

综上所述,不管是结果论、过程论、关系论对于谈判力量的界定都具有明显的各自优势,也具有相应的缺陷。为了较为完整的解释谈判力量,有些学者对谈判力量进行了较为综合性的界定。例如,Lawler(1992)对在前人研究的基础上,对谈判力量这个概念给出了归纳,他认为谈判力量这个概念一般是通过以下方式来进行界定的 :力量是一种影响对手的能力或潜力 (Chamberlain,1965; Emerson,1972);力量是一个寻找影响对手的战术性行动过程(Tedeschi & Bonoma 1972; Blalock,1989; Strauss,1978);力量是一种影响过程的结果,也就是说实际的或现实的力量 (Dunlop ,1950;Willer et al.,1989);根据这三种定义方式,他从过程角度来对谈判力量进行理解,并把谈判力量分解为三个过程:力量能力,力量运用以及实际力量三个部分。根据社会交换理论,力量能力取决于谈判环境 (Emerson,1972; Cook & Emerson,1978);力量的运用取决于谈判双方所运用的各种谈判手段(Bacharach & Lawler,1981a,1981b),实际力量是既定情况下力量运用所产生的现实力量(Cook et al.,1983;Willer et al.,1989)。

(二)从结构角度对谈判力量界定

Dunlop和 Higgins(1942)为了给谈判力量作出界定和度量,他首先区分了谈判力量的“决定”概念和“结果”概念("determining" and "resultant"concepts)。谈判力量的“决定”概念是了解谈判力量和其他影响工资的一些因素。谈判力量的“结果性”概念主要用结果性的工资而不是工资背后的像工人和雇主的偏好,市场条件,纯谈判力量(除了市场外的因素能够得到较好的谈判结果的因素)等其他因素来表达。

对于提到的“纯谈判力量”的概念也经常被后人所引用,如Lindblom(1948)在研究工资和价格中谈判力量时也用到了“纯谈判力量”。这个概念的最大贡献之处在于他们在解释谈判力量的“决定”因素时,将市场因素和“纯谈判力量”区分开来。所以,很多学者从结构角度来对谈判力量进行研究时,将谈判力量的结构分为市场性结构和非市场性结构。但这种结构性划分开始并没有明显的界限,而是具有较高的混合性。

例如,Frenchand和Raven(1959)从谈判参与者的能力、相互关系、法律环境等影响谈判力量的重要相关因素方面给出了界定。具体来讲,他们从五个维度来对谈判力量给予界定,Frenchand 和Raven(1959)认为A对于B谈判力量取决与(1)A的报酬力量(rewardpower) (2)A的惩罚力量(coercivepower)(3)A的专长力量(expertpower)(4)A的法律力量(legitimatepower)(5)A的影响力量。Frenchand和Raven(1959)的这五种力量中既包含诸如报酬、专长等市场性的结构力量,也包含了惩罚、法律等的非市场性结构力量。

也有些学者对于谈判力量结构性界定方面主要强调非市场结构方面。其中较为经典的非市场性结构表述方式为Walton和Mckersie(1965)的研究。他们在对谈判力量作出理解时,重点放在了谈判过程中。他们认为谈判过程是影响谈判力量的重要因素,并把谈判过程分成四个子过程:分配式谈判(Distributive Bargaining);综合式谈判(Integrative Bargaining);态度结构(Attitudinal Structuring);组织内部的谈判(Intraorganizational Bargaining)。劳资双方都可以通过对这四个子谈判过程的控制来获得更大的谈判力量。

之后从结构角度来对谈判力量进行研究时,逐渐的开始将谈判力量的结构分为市场性结构和非市场性结构两类来分别给予解释。例如,Ashenfelter 和 Johnson(1969)根据Flanders(1968)提出谈判力量的大小依赖于(1)一系列像产品的需求状况,劳动力需求的弹性等客观要素,(2)一些列像对待风险的评估等主观要素有关。同时通过建立模型,并分析了目前的失业率,上期谈判结果,上期的企业利润等因素对于谈判力量的影响等。

对于Ashenfelter 和 Johnson(1969)的两种谈判力量的来源明显分为客观性的市场力量和主观性的非市场力量。其中客观性的市场力量不但可以从市场本身来研究,也可以从影响市场的一些经济性的资源来表达。比如,Littler(1982)认为劳动者的力量来自于“替代性资源”和“组织能力”。如果劳动者的就业信息比较充分,降低流动成本的资源比较丰富(例如失业保险等),那么劳动者的“替代性资源”方面的力量就较强。同样,Wright (2000)将工人群体的力量可分为“结社力量”(associational power) 和“结构力量” (structural power) 两个方面。Wright(2000)的“结构性力量”相当于Littler(1982)的“替代性资源”力量,只是“结构性力量”偏重于指市场力量和工作场所力量。“结社力量”相当于Littler(1982)的“组织力量”。

虽然谈判力量的结构可以分为市场性结构和非市场性结构,在实际的谈判发生后,这两种结构可能发挥的作用不同。比如Kochan(1980)对谈判力量理解的侧重点放在了环境变量和内部结构变量上,尤其是放在环境变量上面。他认为谈判力量是环境、组织、以及管理等方面影响集体谈判结果要素的函数。且影响集体谈判结果的引爆力往往是经济性的环境变量。

三、谈判力量的衡量

对于谈判力量的衡量,很多学者从不同的角度来对谈判力量进行了衡量,也找出来一些对谈判力量进行测量的表达方式,综合对以前学者的研究,大致从以下三个角度来对谈判力量进行衡量。首先是一些经济学者,尤其是劳动经济学领域的学者,大都从成本和收益的角度来对谈判力量进行研究。在此研究领域,根据他们的研究方法的差异,具体可以分为静态和动态两种衡量方式。还有一些社会学领域学者,他们从人与人之间的关系角度,或相互依赖的角度来对谈判力量进行衡量。所以笔者主要从成本收益角度以及相互依赖的角度来对谈判力量的衡量进行归类。

(一)谈判力量的成本收益角度分析

根据对谈判力量的衡量过程,有的分析过程只是考虑单次的谈判过程,没有考虑此次的谈判过程中的力量对于下轮谈判过程的影响。所以从这个角度,笔者将对于谈判力量的衡量分析理论分为静态分析和动态分析两个方面。

1.谈判力量的静态衡量

Chamberlain是对集体谈判力量较早研究的学者之一,他对谈判力量衡量的方法也普遍的为后来学者所接受,他从谈判力量的双方当事人的成本和收益角度来进行分析。Chamberlain(1965)将谈判力量定义为确保对手同意自己条件的能力。通过对方拒绝和同意自己的预期成本来表达谈判力量。假如谈判双方为A和B,那么他们的谈判力量可以用下面的式子来表达:

坎贝尔(2004)在讨论劳方和资方之间谈判力量时,将资方的拒绝成本看做是不同意劳方而产生罢工导致的利润受损,同意的成本是支付高工资带来的利润减少。劳方拒绝的成本是罢工期间的工资收入损失,同意成本是工资收入的降低。

Leap和Grigsby(1986)将同意或拒绝成本划分为直接成本(例如,生产率损失,销售损失),二次成本(为未来的谈判开了一个不好的先例)以及心理成本(原则问题或面子问题等)。他认为如果各种成本都能够以不同的方式来评估,那么同意和拒绝成本就可以被决定。

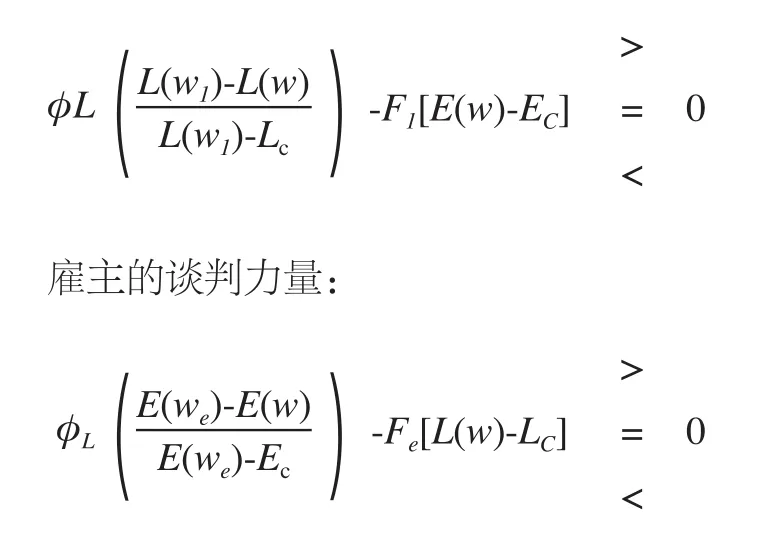

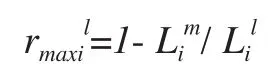

后来Pen在Chamberlain的研究基础上给予了进一步的扩展。Pen为了把心理成本等考虑进去,更准确的衡量成本概念,采用了效用函数的形式来表达谈判力量。由于很多成本的发生只是一个预期成本,具有很大的不确定性,所以在衡量成本过程中,又加入了概率评估函数。他的谈判力量模型可以用下是来表达:

劳方的谈判力量:

(1)L(w1)-L(w)=劳方同意的成本(接受资方给予的工资出价所发生的效用损失)

(2)L(w1)-Lc=劳方的不同意成本(劳方所期望的获得与发生冲突后的获益的效用差异)

(3)E(w)-Ec=雇主抵制意愿(资方在谈判时,能够给予的工资的资方效用减去冲突发生后资方被迫给予的工资效用)

所以谈判力量模型可以表达为:

代表劳方或资方的风险评估要素函数,L(w1)或E(we)代表劳方或资方的期望工资的效用函数。L(w)或E(w)代表当前能够给予的工资水平的双方的效用,Lc,,Ec代表发生冲突后给予工资的双方效用,Fl,Fe代表劳方和资方的抵制风险要素评估函数。

根据上式,当双方的同意成本与不同意成本的比值等于对方的抵制意愿的评估时,双方就达成了和解。

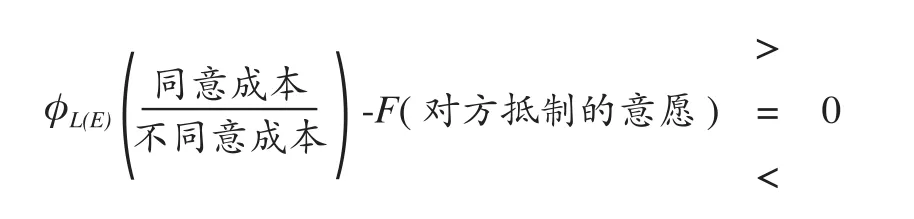

Mabry(2001)认为Pen的模型虽然在最后的形式上和Chamberlain有相同的地方,但是它却有了很大的进步。然而他认为Pen只是考虑了工资和源自工资水平的满意度之间的函数关系,没有考察和工资水平相关的不满意水平,因此也就没有能够得出相关的净收益函数。所以他认为这是Pen的缺陷。同时,Mabry(2001)认为Pen的平衡条件是不正确的。部分原因是对谈判力量的错误理解,另一部分原因是对公式的不正确的表达,Chamberlain也犯了这个类似的公式表达错误。他认为不应该用比值这样的表达方式,而应该用净收益的方式来表示:

φ(不同意成本-同意成本)

如果上式净收益函数是一个负数,那么谈判力量和对方的抵制意愿是没有关系的。只有当净收益函数等于零的情况下,才需要和对方的抵制意愿进行比较。因此,Mabry(2001)对于Pen的公式重新定义为:

φ(不同意成本-同意成本)=0>=F(抵制意愿)

如果双方都认为这个关系成立,这将会满足协议的达成。

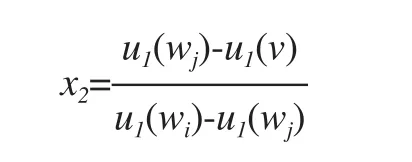

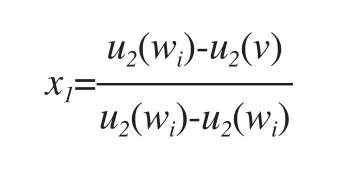

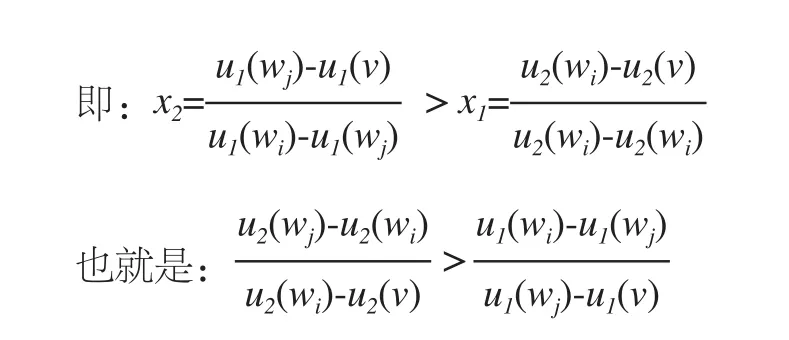

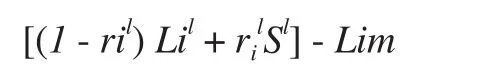

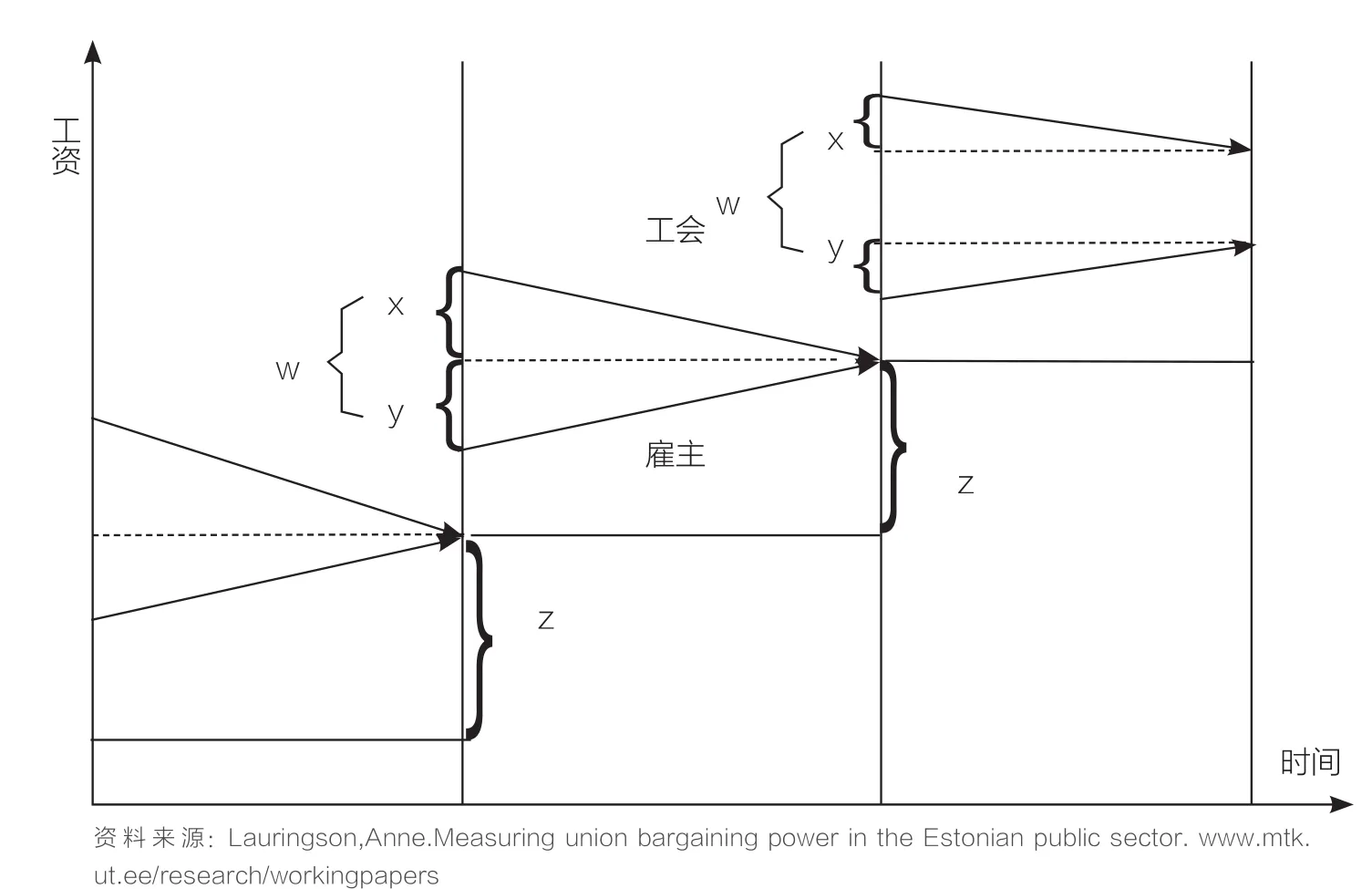

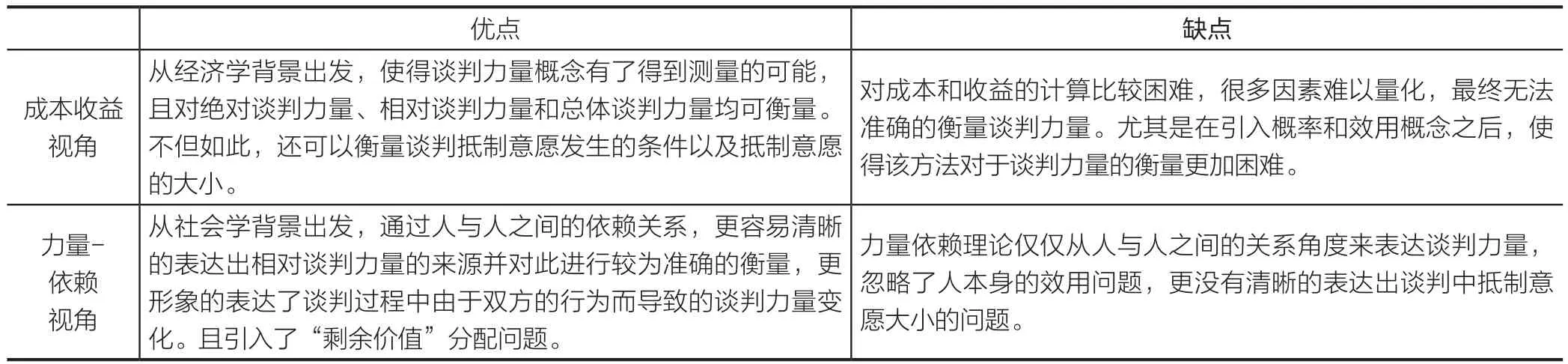

Cheng( 1968 )在Chamberlain(1965)的研究基础上,利用双方的工资效用函数来说明双方的谈判力量。他假设wi代表资方所提供的工资曲线,wj代表劳方要求的工资曲线。如果最终双方能够达成wi=wj,那么就可以不发生罢工。如果最终双方没有达成一致,也就是wi u1(wj) – u1(v)代表拒绝劳方提出要求的成本; u1(wi) – u1(wj)代表同意劳方提出要求的成本; 根据Chamberlain对于谈判力量的定义,劳方在wi,wj点的谈判力量为: 同样,资方的谈判力量为: 同时,为了能够更直接的表达谈判力量的概念,Cheng利用倒数的关系来具体表达。如果, 那么,如果x2> x1,也是就是说x'2> x1',即x2',x1'分别代表劳方和资方的谈判力量。u2(wj) – u2(wi)代表劳方谈判成功时获得的净收益,u2(wi) – u2(v)代表劳方谈判失败时所付出的净成本。从衡量方法来看,Cheng和pen都采用了效用函数的方式来表达了谈判力量,而这的差别在于:pen采用了同意成本和拒绝成本来表示谈判力量,而Cheng采用了谈判获得成功的净收益与谈判失败的净成本来表示谈判力量。Cheng在衡量谈判力量的不足之处和Chamberlain一样没有将对方的抵制意愿考虑在内。 2.谈判力量的动态衡量分析 Saraydar(1971)根据Pen的模型及谈判力量的思想,对Pen的模型进行了改进,他把谈判力量放在多轮的谈判过程当中,每一轮的谈判力量随着双方作出的让步程度发生变化,同时,他采用罢工发生的概率来衡量双方的谈判力量。首先他假定在第i轮的谈判中工会要求的工资率为,由于资方不同意而发生概率的可能性为,Sl表示罢工给工会带来的效用。,表示在第i轮谈判中从所要求的工资中得到的效用,表示从资方在第i轮谈判让步的工资水平中获得的效用。所以在第i轮谈判中工会的获益的期望值为: 他假定工会罢工获得的效用为零,即Sl=0,从上式可以得出ri l的最大值为: 同理可以得到资方不同意的概率: 从上述式子当中可以发现,随着谈判的进行,资方不断作出让步的情况下,劳方的力量在不断的减弱,资方的力量在不断的增强。 Lauringson(2010)在衡量谈判力量时候,利用谈判双方的起初报价来对谈判力量作出衡量。假定在谈判过程中有三个谈判周期,在每个谈判周期,双方的起初位置会随着谈判的达成逐步出现交合。在下一个谈判周期谈判双方都有一个新的起初位置,工会的要求要比达成协议的前一轮更高。雇主给出的报价会更少,但是也会比前一轮谈判报价要高。如下图所示: 在图1中,w代表双方间的起初要价差距,x表示工会作出的让步,y表示雇主所能作出的让步。如果能够达成协议,那么雇主和工会双方的谈判力量总和应该与起初要价相等(即w=x+y)。如果双方的谈判力量之和小于起初要价,那么协议就达不成。Lauringson(2010)根据该模型给出了双方谈判力量的衡量模型: 雇主的谈判力量=y/w 工会的谈判力量=x/w 该模型的最大的缺陷在于雇主和工会有可能采用虚张声势的策略,使得谈判力量得到高估或者低估。如果谈判协议达成,双方的谈判力量可以采用上述表达式来衡量,但是,如果谈判协议没有达成,那么雇主的谈判力量就要高于采用上述公式计算出来的数值。 图1 谈判力量变化示意图 (二)“力量-依赖”角度分析 Weber(1947),他认为谈判力量就是在尽管在对方拒绝的情况下,仍然能够实现自己愿望的可能性。通过Weber的定义可以看出,要对力量这个词作出界定和衡量,必须把它放到一个社会系统中去,考虑人际之间的相互影响。如果说A是有力量的,A却从属于B,那么就显得很空洞,这时候必须有一个相对的参照物,也就是说A相对于谁有力量。 所以Emerson(1962)首先从依赖(dependence)的角度来对力量(power)进行研究。假设A对于B的力量可以用Pab表示,B对于A的力量可以用Pba来表示,同时A对于B的依赖用Dab表示,B对于A的依赖用Dba来表示,那么A对于B的力量(Pab)可以用B对于A的依赖用(Dba)来表示,,B对于A的力量(Pba)可以用A对于B的依赖(Dab)来表示。用式子可以表示如下: Pab= Dba ;Pba= Dab 同时,对于力量的平衡方面,也可以采用上面的式子来进行表达,如果A与B之间的力量是平衡的,那么就意味着Dba与Dab相等,也就是说A对于B的依赖和B对于A的依赖程度是相同的,同时也表明了A对于B的力量和B对于A的力量是相同的。 在Emerson的力量依赖关系的研究理论基础上,Bacharch和 Lawler(1981)把力量依赖理论运用于谈判力量的衡量上。他们运用该理论表达了谈判双方的潜在谈判能力。该模型规定一方的力量是另一方依赖的函数,该函数随着谈判结果对另一方价值的大小而改变。结果价值被看做是所涉及的结果的重要性,而不是结果的大小。A对于B的依赖取决与A自己的情况(A自己的最好的备选方案和谈判结果价值),B对于A的依赖取决与B自己的情形(B自己的最好的备选方案和谈判结果价值)。Bacharch和 Lawler(1981)将二者的谈判力量采用谈判结果的价值以及最佳的备选方案的价值两个变量的比值来代表谈判力量的大小。当双方的这两个方面的比值是相等的话,就意味着二者有相同的谈判力量。 Kim等(2005)对Bacharch和 Lawler的这种力量的衡量方法提出了质疑,认为这样衡量出来的谈判力量是不够确切的。如果双方从谈判结果中得到的价值相同,同时,在不能达成协议时候,他们的最佳选择的价值也都相同的话,对于依赖这两个方面的比值都是1,所以二者的谈判力量相同。但是Bacharch和 Lawler采用比值的含义并不局限于这两个方面都相等的情况下,在这两个方面不相等的情况下,比值也可能出现相同的比值,如果A的谈判结果的价值是110,备选方案的价值是100,而B的谈判结果价值是220,而备选方案的价值是200,那么根据比值的结果,A和B的谈判力量也是相同的。 Pinkley等(1994)在探讨动态谈判中替代解决方案的影响中,提出了基于谈判力量的分配理论,也就是说,如果双方的谈判力量是相同的话,那么双方分配的成果也是相同的。 根据Pinkley等(1994)的谈判力量理论,二者就应该具有相同的谈判结果,所以二者的最终得到的结果应该是(110+220)/2=165。而如果双方按165这样的结果的话,那么A是愿意进行谈判的,而B则是不会愿意进行谈判的,因为如果B不谈判,他所能得到的最低保守的价值应该是200,所以这种按照比例来说明谈判力量的方法并不确切。在对Bacharch和 Lawler的比值衡量方法提出质疑之后,Kim等提出了谈判力量是由两个阶段决定的。 首先,要保证A、B双方能够进行谈判,那么必须保证双方都能够获得的价值不低于二者的最佳次优化选择的价值,其次,如果双方进行谈判,相对于不进行谈判而言,有一个增加值,他们将这个数值称为“价值剩余”,双方在进行谈判时候是依据双方的谈判力量,围绕着“价值剩余”来进行分配的。此时二者的谈判力量采用对于“价值剩余”贡献大小来决定。 同时,力量依赖理论表明了有两种方式来提高谈判双方的结构性力量底线的方法,即通过降低自己的依赖,或者提高对方的依赖,如果双方随着谈判的进行,都降低自己的依赖,比如都开拓自己的备选方案的来源,那么相互依赖降低,由此而产生的冲突性问题就显得很是突出,谈判中的问题也就很难解决。此时情况下的谈判很容易陷入僵局。如果双方提高他们对方的相互依赖,同样也会产生使谈判向着冲突性的方向发展。总之,双方对于力量依赖变量的控制和备选方案来预案的拓展等不同方式的选择,最终导致的结果是双方是一种综合性谈判还是非综合性谈判的关系(Bacharach & Lawler,1980 ;Lawler & Bacharach,1986)这种关系突出了谈判力量的两种关系,即总体谈判力量和相对谈判力量。 Lawler(1992)随后通过力量依赖理论,研究了相对谈判力量和总体谈判力量在力量依赖关系中所起的作用以及对之进行了相应的实证分析。通过研究发现,通过一些试验反映,力量依赖和让步性行为在相对的依赖力量保持不变的情况下,总体依赖越高,那么就越能够促进双方的让步情况的发生,也更容易达成分配性问题的协议。当双方的备选方案比较差的时候,双方所最终作出的让步要比较高 (Bacharach & Lawler 1981; Lawler & Bacharach 1987)。此外,在谈判条件相似的情况下,协议的达成率比较高,一般超过50%。最终Lawler(1992)认为,从总体上而言,力量依赖是支持总体谈判力量的假设的。相对谈判力量在力量依赖模型中的影响相对比较复杂,早期的研究主要是把重点放在力量依赖和让步性行为上面,当双方有平等的力量要比没有平等的力量的情况下更容易达成协议(Bacharach & Lawler, 1981)。后来的一些研究把力量的依赖和力量的惩罚形式联系起来,在双方的力量依赖和惩罚能力相同的情况下,以及相互依赖比较高的情况下(Pinkley & Sawyer,2014;Pinkley,2012),也得出了上述结论。 表1 成本收益视角与力量-依赖视角研究对比 (三)成本收益视角与力量-依赖视角研究对比 在研究劳动关系谈判力量中,出现了成本收益视角和力量依赖视角两个学派。很明显,基于成本收益视角下的研究是以经济系统为背景,利用经济学的观点来对绝对谈判力量、相对谈判力量、总体谈判力量进行考察,且能够明确的表达出抵制意愿发生的条件以及抵制意愿大小。力量依赖视角是以社会系统为背景,利用社会学等的观点来考察谈判力量,且对相对谈判力量给予较好的衡量。总之,成本收益视角和力量依赖视角研究的优劣势可以用下表进行简单表达: 1.建立合作化的劳动关系结构,降低对抗性的谈判力量 根据Chamberlain的对于力量的衡量,通过合作化的劳动关系构建,可以使得彼此同意对方的成本降低,拒绝彼此的成本提高,这样在进行谈判时,也容易达成一致的协议。根据pen的效用衡量来说,通过合作参与的方式,可以使得劳动者减少受到压抑,挫折,或对管理方的管理政策不满带来的强烈反感等,这些负效用在合作化关系构建中自然减少,此时,也就减轻了劳动者的效用损失,由于劳动者效用的提高,在谈判中自然就会降低自己的期望值,从而更有益于达成一致的协议。从而减少力量的对抗,使相对谈判力量的频率使用减少。 所以,双方出于理性的选择,也会保持合作,从而减少冲突,最终形成劳动关系合作的自我强化功能:双方任何一方如果破坏合作,从中的收益都会小于在合作中的获益。对于政府而言,国家可以通过劳动合同立法来促成劳动者和用人单位达成在合作的氛围下共存。目前我国通过《劳动合同法》的相关条款来规制使得劳动者和用人单位被限制在合作的框架下生存。通过对《劳动法》和《劳动合同法》的对比不难发现,我国的《劳动合同法》在劳动合同期限上更加支持签订长期的劳动合同,尤其是增加了劳动者和用人单位签订无固定期限的劳动合同的法定情形,也就意味着《劳动合同法》鼓励用人单位的劳动用工长期化。相对于短期化的劳动合同,长期劳动合同下的雇佣关系更倾向于合作,在合作过程中获得“共赢”。 对于企业而言,在政府提供的劳动合同长期化的大环境下,更有利于企业实行合作化的管理方式。通过劳动过程与谈判力量的关系分析可知,目前的生产过程,不再适合用高度控制化的手段来约束劳动者了,这样只能导致用人单位的效率降低,劳动者的福利受损。所以,随着科技的发展,绩效合作的战略决策在劳动关系中兴盛起来。例如目前在企业中兴盛的工作生活质量圈计划,员工参与计划等。通过合作化的劳动过程管理,从而达到增加绩效的目的,从而增强双方的总体谈判力量。 对于劳动者而言,应该建立能够代表自己的工会组织。建立代表自己的工会可以充分发挥“发言人机制”。单个劳动者不大可能表达自己的真实的偏好给雇主,因为他们害怕雇主解雇他们。如果他们单个人去向雇主提出自己的要求或主张,那么很有可能丢掉自己的工作,丢掉工作的危险使得他们表达自己的意愿的风险很大。此时,工会可以充当“集体声音”,既可以受到所有工人的支持,同时还受到劳动法的保护。在有工会的情况下,工会是一种工人力量的来源,可以冲淡管理方的权威,通过法律程序给雇员提供保护,在这种情况下,很多工作场所的决定是根据规则(像资历)而不是监督者的判断等作出的。管理方的力量受到了工会的限制,因此工人的权力可以得到很好的加强。经济学家越来越多的承认工会加强劳动协议的能力,工会的这种能力改善了劳动合同,提高了经济效率(。 通过政府政策的引导,企业管理理念的变化,以及员工对于自身组织建设的加强,通过长时间的合作,就会使得劳动关系中的劳动者和用人单位之间的相互依赖加强。根据“力量依赖”理论,彼此双方在促成合作时候会产生更大的收益。 2.加强劳动者所需的替代资源建设,提高劳动者的谈判力量 根据Littler(1982)和Wright(2000)的研究,替代性资源和机构性力量是谈判力量的重要来源。目前对于这种“结构性力量”或者雇员的替代资源有着明显的不足。目前我国的社会保险制度等还不健全,其中失业保险,医疗保险等覆盖范围以及保险力度都还远远不足,在这种情况下,恶化了劳动者的这种市场上的谈判能力。从经济学观点上讲,如果劳动者的失业保险很低,那么劳动者就会被迫减少自己的工作搜寻次数,缩短自己的工作搜寻时间,接受自己不情愿接受的低水平的工作。如果有了较好的失业保险,那么劳动者在市场上进行工作搜寻时,就会有更多的搜寻时间,以及更多的工作机会,无疑这就增强了劳动者的谈判能力。 所以,为了加强劳动者在雇佣过程中与用人单位之间的相对谈判能力,需要给予劳动者提供必要的谈判力量的替代性资源。在替代性资源方面,最重要的是在于两个方面的加强:首先是对于劳动者在工作搜寻过程中,加强劳动者的相关保障工作,提高劳动者在没有工作情况下的福利水平,从而给劳动者提供踏实的经济保障。另一方面,为了加强劳动者的谈判力量,减少户籍制度,加强就业的信息化建设,打破市场隔离等壁垒,减少劳动者的流动成本,这样,根据Chamberlain对于谈判力量的衡量方法,无疑通过降低自己的被拒绝的成本,而增强了劳动者的谈判力量。 在劳动经济学角度看,这些措施的实现是通过降低劳动力供给的弹性来实现的。通过流动成本的降低,一些保障性资源的获取,可以使得劳动力供给的工资弹性增加,也就是说,此时,劳动者左右工资水平的能力较高。这样做,在一定程度上减轻了劳动力需求弹性给劳动者工资造成的影响,尤其是减轻了在竞争比较激烈的劳动力市场上雇主对于工资的左右程度。 3.提高劳动者的谈判底线,重视效用概念的应用,减少谈判力量的失衡 根据Lauringson(2010)的动态谈判力量衡量理论可以对此作出解释:每次的谈判底线都是以上次的谈判成果为依据,形成制定下一次的谈判底线,并且制定出来的谈判底线要比上一次的谈判结果水平要高。如果政府提高了劳动者的法定最低谈判底线,以此类对,无疑就使劳动者的每次的谈判底线都有一个上升,从而使劳动者的谈判力量得到加强。最低工资标准最有利于弱势群体,因为劳动者在市场均衡下本身工资水平比较低,同时他们的谈判能力也较低,因为他们一般不具有市场力量以及岗位力量。所以最低工资会给他们的工资水平上涨带来一定的优势。 同时,根据Pen,Mabry等人对于谈判力量的衡量理论,他们不但强调成本收益,实现概率等,同时他们还强调效用因素,也就是说,劳动者的心里感受也会被带到谈判过程中来。目前我国劳动者较为频繁的使用相对谈判力量,使劳资关系处于对抗状态,其中很大的原因在于劳动关系相对谈判力量的失衡,同时,这种失衡在很大程度上来自于效用的损失,或者效用的降低。这也意味着谈判并不单单是为了工资这个目的。在80,90年代的劳动关系和目前相比,合作状态要好于目前的状态。由于近年来劳动者的工资差距越来越大,虽然劳动者的工资水平都有了上升,但是,劳动者对于这种收入差距扩大带来的不公平感愈发强烈,劳动者的这种不公平感的效用损失越来越大,这也是造成劳动者和用人单位之间力量产生失衡的重要原因。 1. Ashenfelter O,Johnson G. Bargaining theory,trade unions,and industrial strike activity. American Economic Review,1969,59(1): 35-49. 2. Bacharach S B,Lawler E J.Power and tactics in bargaining.Industrial and Labor Relations Review,1981,34(2):219-233. 3. Cheng,Pao L.Wage negotiation and bargaining power.Industrial and Labor Relations Review,1968,21(2):163-182. 4. Blalock H M,JR. Conflict and power. Beverly Hills,CA: Sage Publications.1989. 5. Chamberlain N W. A general theory of economic process. New York: Harper & Row.1955. 6. Cook K S,Emerson R M.Power,equity and commitment in exchange networks. American Sociological Review,1978,43(5):721-739. 7. Cook K S,Emerson R M,Gillmore M R,Yamagishi,T. The distribution of power in exchange networks: Theory and experimental results. The American Journal of Sociology,1983,89(2):275-305 8. Conlon D,Pinkley R L,Sawyer J. Getting something out of nothing: reaping or resisting the power of a phantom BATNA. In Ashkanasy,N. M.,Ayoko,O. B.,&Jehn,K. E. (Eds.).Handbook of Research in Conflict Management,Edward Edgar Publishing,2014. 9. Conlon,D.,Pinkley,R. L. & Sawyer,J. Getting something out of nothing: reaping or resisting the power of a phantom BATNA. In Ashkanasy,N. M.,Ayoko,O. B.,&Jehn,K. E. (Eds.).Handbook of Research in Conflict Management,Edward Edgar Publishing,2014. 10.Dunlop J T,Higgins B.Bargaining power and market structure,The Journal of Political Economy,1942,50(1):1-26. 11.Dunlop J T.Wage policies of trade unions,The American Economic Review,Part 2,Supplement,Papers and Proceedings of the Fifty-fourth Annual Meeting of the American Economic Association,1942,32(1): 290-301. 12.Dunlop J T.Industrial relations systems,Harvard Business School Press Classics,1992. 13.Emerson,Richard M. Power-Dependence Relations[J],American Sociological eview,1962,27(1): 31-41. 14. Dunlop,John T. and Benjamin Higgins. 1942. ‘Bargaining Power’ and Market Structures.Journal of Political Economy 50 (1),pp.1-26. 15. Emerson R. Exchange theory,Part I: A psychological basis for social exchange. In: Berger,J,Zelditch,M,Anderson,B eds. Sociological theories in progress. Houghton Mifflin,Boston,1972:38-57. 16. Flanders A.Collective Bargining: A theoretical analysis,British Journal of Industrial Relations,1968,6(1):1–26. 17. French J R P ,Jr.,Raven B H. The bases of social power. In D. Cartwright (Ed.),Studies in Social Power.1959:150–167. 18. Gray L,Tallman I.Theories of Choice: Contingent Reward and Punishment Applications[J]. Social Psychology Quarterly,1987,50(1):pp.16-23. 10.Kim P H,Pinkley R L. Fragale Alison R.: Power Dynamics in negotiation[J],Academy of Management Review,2005,30(4):799–822. 19.Kim P H. Fragale A R.Choosing the path to bargaining power: An empirical comparison of BATNAs and contributions in negotiation.Journal of Applied Psychology,2005,90(2):373–381. 20. Kipnis D,Schmidt S M,Wilkinson I.In-traorganizational influence tactics:Explorations in getting one's way.Journal of Applied Psychology,1980,65(4):440-452 . 21. Cheng.P.L. Wage negotiation and bargaining power.Industrial and Labor Relations Review ,1968,21(2):163-182. 22. Pen,J. A General Theory of bargaining. American Economic Review,1952,42(1):24-42. 23.Pinkley R L,Neale M A,Bennett R J. The impact of alternatives to settlement in a dyadic negotiation.organizational Behavior and Human Decision Processes,1994,57(1):97-116. 24.Pinkley R L.The effect of cognitive biases on judgments about fair pay: Implications for negotiators as price-justifiers. In Shapiro,D. & Goldman,B. (Eds),The Psychology of Negotiations for the 21st Century,SIOP Frontiers Series. 2012:75–114. 25.Lauringson A.Measuring union bargaining power in the Estonian public sector. From:www.mtk.ut.ee/research/workingpapers 26.Lawler E J. Power process in bargaining.The SociologicalQuarterly,1992,33(1):17-34 27.Lawler E J,Bacharach S B. Power Dependence and Collective Bargaining,in Advances in Industrial and Labor Relations,vol.3,edited by David Lipsky and David Lewin. Greenwich,CT: JAI Press 1986:191-212. 28.Lawler E J,Bacharach S B..Comparison of Dependence and Punitive Forms of Power. Social Forces,1987,66(2):446-462. 29.Lawler,E J,Bacharach S B.Power-dependence in individual bargaining:The expected utility of influence.Industrialand Labor Relations Review,1979,32(2):196-204. 30. Lawler E J,Ford R S,Blegen M A. Coercive capability in conflict: A test of bilateral deterrence versus conflict spiral theory. Social Psychology Quarterly 1988,51(2): 93-107. 31.Leap T L,Grigsby D W. A conceptualization of collective bargaining power,Industrial and Labor Relations Review,1986,39(2):202-213. 32.Leap T L,Grigsby D W. A reply:power and the bargaining process.A comment on leap and grigsby,1988,41(04):522-626. 33.Lindblom C E.Bargaining power in price and wage determination.The Quarterly Journal of Economics,1948,62(3):396-417. 34. Littler C R.The Development of the labour process in capitalist societies. London:Heinemann Educational Books Ltd.1982. 35.Mabry,Bevars Duper.The pure theory of bargaining.Industrial and Labor Relation Review.2001,18(4):479-502. 36.McKersie R B,Walton R E.The theory of bargaining.Industrial and Labor Relations Review,1966,19(03):414-424. 37.Saraydar E .A certainty-equivalent model of bargaining.The Journal of Conflict Resolution,1971,15(3):281-297. 38. Strauss A.Negotiations:varieties,contexts,processes,and social order. San Francisco:Jossey-Bass,1978. 39. Tedeschi J T,Bonoma T V. Power and influence: An introduction. In J. T. Tedeschi (Ed.). Social influence processes,Hawthorne,NY: Aldine,1972: 1-49. 40. Tjosvold,D.Unequal power relationships within a cooperative orcompetitive context. Journal of Applied Social Psychology,1981,11(2):137–150 41. Willer D,Markovsky B,Patton T. Power structures: Derivations and applications of elementary theory. In J. Berger,M. Zelditch,& B. Anderson (Eds.),Sociological theories in progress: New formulations,1989: 313–353. 42.Wright ,E O.Working class power,capitalist class interests,and class compromise.American Journal of Sociology,2000,105(4):957-1002. 43.Walton R E ,McKereie R B. A behavioral theory of labor negotiations. McGraw-Hill,New York,1965. ■责编/ 孟泉 Tel: 010-88383907 E-mail: mengquan1982@gmail.com A Review of the Definition and Measurement of Bargaining Power Based on Classical Literature Yuan Qingchuan This article mainly reviews a very important factor in the construction of harmonious labor relations,namely the bargaining power. Through literature research,found that there are two perspectives for bargaining power definitions: the behavior and structure perspective; There are two perspectives to measure bargaining power: costbenefit perspective and power dependence perspective. At last three enlightenments covered,establishing a cooperative labor relation structure,reducing the adversarial negotiations; strengthening the construction of alternative resources required for workers and improving the bargaining power of the workers; improving the negotiations’ bottom line of the workers,as well as attaching great importance to the application of the concept of utility to reduce the imbalance of bargaining power. Bargaining Power; Tripartite Consultation; Harmonious Labor Relations 袁青川,河北大学经济学院,副教授(聘),经济学博士。电子邮箱:circle21@163. com。 本文受国家社会科学基金“和谐劳动关系构建中的政府规制研究”(12ANDZD095)。

四、对构建和谐劳动关系的启示

(School of Economics,Hebei University of China)