叶小纲第二交响曲《地平线》分析心得

——多体裁的单乐章表现与核心材料贯穿

李吉提

(中央音乐学院作曲系 北京 100031)

一 选题的缘由

研究中国现代音乐,不必只抢“最新作品”。唐代《瀑布联句》注释(香严闲禅师 李忱)写道:“千岩万壑不辞劳,远看方知出处高。溪涧岂能留得住,终归大海作波涛。”这首联句对我就有启发——比如叶小纲,他自1985年写成第一部大型声乐交响作品至今,仅我观摩过的此类作品就不下五部①。此外还有一些同类声乐交响作品我没听过②。将交响音乐与诗歌、声乐融为一体,虽然不是叶小纲的发明,但像叶小纲这样,长期和大量地采用这种音乐创作形式,并铸就出自己特点者,却并不多见。因此,我认为这些作品均有可能被纳入到我国当代音乐研究抑或叶小纲的音乐创作研究课题范围内。但研究的方法和角度则各有不同。我选择了他29年前写的第二交响曲《地平线》来做分析,从而突出了“远看”二字。我认为有些音乐作品是需要经历时间的磨砺、考验,拉开一段时间距离,再回头看时,方能看得更清楚。当然“出处高”三字也很重要,只有“出处高”的作品才值得研究,正因为叶小纲的这部作品“出处高”,他才会有后面同类音乐创作的一发而不可收,成就他音乐创作事业的系列辉煌。

叶小纲的第二交响曲《地平线》——为女高音、男中音和交响乐队而作,是他年青时代的成名作。首演时即很轰动,原因是它气质清新、朝气蓬勃。既有一些20世纪音乐创作的新技术、新理念,但又不失中国音乐文化的根基和中国音乐特色,能够获得比较多听众的喜爱。所以,1993年该作被评为20世纪华人经典也当之无愧。不幸的是随着西方先锋主义音乐思潮在我国音乐界、特别是高等音乐院校的影响,一时间,非先锋技术不写、非先锋风格作品不评的状况也相继出现。创作中采用旋律或调性等,都被视为“陈旧” “太俗”,以致不少学生忽视了对自己民族音乐母语的学习和对现实生活的关注,一心只惦着向西方“主流音乐”靠拢。在这种极端的学术氛围下,《地平线》的分析研究自然也很容易搁浅。当时文艺界的其他领域好像也大同小异。据《文汇报》2014年8月26日吴越报道:“作家麦家在日前举行的‘第三届南方国际文学周’上谈到,自上个世纪80年代起,我们发现许多小说是没有故事的。如法国的新小说,包括荒诞派小说,这对中国文学打击非常大,产生了自卑心理。原来西方小说已经发展到了不讲故事的阶段。从那以后,文学圈慢慢流行了一种‘病’,以不讲故事为荣……”但谁又想到后来偏偏是以“讲故事”为最长项的莫言在国际文坛获得了诺贝尔奖呢?音乐也“三十年河东,三十年河西”:当人们正一窝蜂地追求同一类西方现代技术和现代音响并很快地又陷入了新的雷同与单调后;当大批的音乐爱好者离我们而去时,外来先锋技术和理念在中国所遭遇的“短命”和“水土不服”等,也令我们不由得回望起那些经得起时间考验的经典。于是叶小纲的《地平线》等关注人类新时代的大题材和严肃音乐创作,也重新进入我们的视野。我在2004年由中央音乐学院出版社出版的专著《中国音乐结构分析概论》中,虽然曾经提到过《地平线》的多调性写作技术,但毕竟没有专门就该作进行过较为整体的观察和系统的分析。可喜的是今年我在《音乐生活》3月号看到了一篇《叶小纲〈地平线〉分析》的文章(作者是李虻和易为),从而引发了我再次研究《地平线》的兴趣。我认为,好作品从来都应该有人从不同角度进行研究,仁者见仁,智者见智。正是在这样相互讨论和促进中,学术研究才得以深入。对贝多芬等西方经典作曲家的作品如此,对当今我国作曲家的新作更当如此。所以,我再次翻出人民音乐出版社七年前发行的《地平线》总谱,在回望中,为自己的研究再补上一笔。

二、多体裁音乐的单乐章结构

《地平线》的音乐创作是建立在作曲家对西方交响乐队气势宏伟、色彩丰富和长于多声部表现的理解,以及他所熟悉的中国民间音乐和且歌且舞等非常生活化的双重审美基础上的。所以,在这部作品中,他加了声乐,其结构也有许多不同于经典交响音乐之处。作品描绘了雪域高原壮观的自然环境和藏族人民古朴、乐观、积极向上的生活风貌③,这正好也映衬出叶小纲等当年大学毕业生风华正茂、踌躇满志的心境。为此,作曲家在创作的过程中广泛地从藏僧俗文化中汲取营养,接触到来自山歌、酒歌、土风舞、说唱、对歌以及藏经咏诵、宫廷音乐等多种音乐体裁的影响,对来自西方的经典交响乐体裁进行了从内容到形式的改造,以符合今天人们对东方音乐的审美需求。

从宏观结构看,这是一部单乐章的交响-声乐作品。李虻和易为在文章中对该作的基本曲式是这样界定的:

“复三部曲式”

第一部分:A(1-11)、连接(12-29;30-43)、B(44-77);

连接(78-93)

第二部分:C(94-129)、连接(130-135)、D(137-210);

第三部分:A(211-284)、连接(285-290)、B(291-302)

尾声(303-327)

其文字方面还对各部分的次级结构进行了具体分析。大体是,第一部分为二段体结构;第二部分(中部)为具有展开性的二段体结构;第三部分(再现部)为动力再现(详见原文)。

在此,我不想就乐曲的次级曲式界定进行具体讨论,仅就其不同于经典复三部曲式的那些现象谈谈我的看法。经典的复三部曲式特点在于分层累积、对比和再现。其三大部分之间,以及次级结构间都很少用“连接”等过渡性写法(只有在从“中部”转回“再现部”时,才用连接过渡)。而在上图中,“连接”不仅出现在第一部分与第二部分之间,而且还广泛地出现在A、B、C、D等各次级结构之间,这些模糊各级曲式之间界限的做法,不仅影响了次级曲式的属性,而且从整体看,也与西方历史上主要用于世俗性舞曲、谐谑曲或进行曲体裁结构相结合的、主要是通过不同乐曲的外部联合而结构的复三部曲式的结构特征相去甚远。它强调的不再是各层次结构的“泾渭分明”而是“一气呵成”。更何况该曲式中的不少“连接”结构庞大,实际已兼有“展开”功能,而这种新的、统领乐思“自始至终发展”的思维与写法,已包含有奏鸣曲式思维和结构技术手段的渗透。

曲式属于历史范畴,而历史是发展的,曲式也会不断更新。虽然我一度也想把《地平线》放到“复三”这个现成的曲式“大筐”中去。但心中总会感到有些不安,如今回过头来看,若用西方曲式理论来解释该曲,也许用比较自由的再现三部性结构来界定它,要更稳妥些。

现代作曲家的知识结构与古代已经出现了很大差异,所以结构乐曲的技法也自然不拘泥于古代。考虑到对一部作品的评价,应该从它的历史语境、特定的审美语境和自身的工艺学语境去进行多维度的观察,以经受住历史、美学和音乐工艺学的多重检验,而作曲家叶小纲本人又曾经接受过东西方两种文化的教育和现代音乐的洗礼,所以我还想换一种角度,特别是从中国音乐和现代音乐视角来谈谈我对《地平线》音乐结构的认识。

现代音乐的重要变化之一,就是调性在音乐中的统治地位已趋于瓦解。即便有不少作曲家还采用调性音乐写作,但其曲式结构,也不再主要依仗功能和声和调性布局来进行控制。在这种情况下,曲式结构的动力、凝聚力以及各阶段体布局等,就需要通过其他方式得以体现。于是,借鉴西方现代的多调性表现和“中心和音”技术;主导材料的贯穿技术;同时借鉴中国传统音乐的“散、慢、中、快等速度递进”或是“迂回转慢后又复起、加快、再散出”等弹性变速结构;还包括各种以情节标题为线索的大套曲等,也都为我们当今结构比较大型的乐曲,提供了另一些符合音乐陈述逻辑和具有推动力的结构方式。于是,我在分析叶小纲这部作品时,便采用了三种不同层面的观察和分析。

其一,主要是旋律及声乐部分,相对多地采用了自然调式音阶、语言腔调和复调技术的线性多调展示,从而确保了风格的纯净;

其二,主要是音乐的背景部分和器乐部分,多表现为“现代和音”音响。如作品一开始乐队所展示的“C-bD(#C)-E-#F”四个长音的纵向叠置持续,即属于该作的“中心和音”(李虻和易为在论文中分析它们为特定的音集集合体和“四音组”)。它是作为创作中的基础和中心成分,通过重复、移位、变化、变形、派生和对比等发展手法,对整首作品音高关系与音响色彩进行整体控制,成为贯通全曲的最基本的核心材料之一,同时也确保了作品音响的新颖;

其三,是音乐的画面性和戏剧结成的线索——它们虽然没有像中国传统套曲《十面埋伏》内的小标题标出音乐发展的情节线索,或《夕阳箫鼓》小标题那样的画面变换,但由于不同的音乐体裁也会为不同音乐风格和内容的表现,划定大体的范围,并对乐曲的情绪变换起伏和结构进程形成一定影响,使该作品的内容更加生动、丰富,色彩斑斓。

以下即我对上述分析所做的另一张图表:

乐曲的速度布局、体裁变化与戏剧结成线索

第一部分(1-29):散起

主要材料和内容:中心和音音响;藏族山歌腔(见谱例1);藏佛教咏诵腔(见谱例2);藏族土风舞节奏等。

结构功能:多材料、多体裁的音乐片断陈述,兼有“前奏曲”或“引子性乐章”的意味。

第二部分(30-93):慢歌

主要材料和内容:稳重的赞美性“酒歌”(见谱例4的男中音声部):重唱、变奏展开、乐队呼应等;

结构功能:具有“主体乐章”和“抒情性慢板乐章”的特点。

第三部分(94-210):中速为主,渐快

主要材料和内容:

1.藏式“对歌”(见谱例3c);

2.变节拍的“土风舞”(见第137小节开始的器乐展开性段落)。

乐队速度迂回宽放后再加速

结构功能:具有“谐谑曲乐章”或“展开性插部”的音乐结构特点。

第四部分(211-282):中速为主-更快

主要材料和内容:舒展飘逸的二重唱引领出热情奔放的歌舞。乐队与声乐交织展开;

结构功能:原“山歌腔”的材料以“上板”和新的体裁形式出现,这种原材料“再现”与新体裁“呈示”的结构功能错落,给乐曲带来了新的结构张力。它在某种程度上“推迟”了真正意义上的再现,从而具有了“复功能”作用。即兼有中国传统音乐结构中“复起”(即再呈示、再展开)的功能特点。

第五部分(283-327):散-慢-中-节奏宽放

主要材料:“山歌腔”再现;“酒歌”再现;其他材料综合。

结构功能:真正意义上的“再现”(包括体裁再现);尾声。

由此不难看出,该作品在以“散、慢、中、快”等为主体的速度递进、迂回中(不包括次级结构的弹性速度变化),在多情节、多画面的戏剧结成布局中,一方面继承和发扬了西方交响音乐在“中间部位”对各种主题材料进行加工或解体式展开的结构功能和写作技术;另一方面,也体现出作曲家为突出作品的抒情性、多体裁自由发展和多风情画面的诗意性表达而形成的、以渐变为主的、带有某种多段式和线性排列结构的音乐审美倾向,很类似中国的大曲结构或水墨画长卷、西方交响诗等单乐章“套曲”的结构思维(指在单乐章内蕴含有多乐章的形态和内容)等。这些都体现出该作不同于西方经典曲式结构的诸多特点和作曲家的个性化创作结构倾向。

三、核心材料的构成、变形、派生与贯穿

一部作品的组织结构分析,不仅要看它的整体结构布局,还要关注其音乐语言的构成及发展情况。《地平线》的核心音乐材料大都来自作曲家对西藏民族民间音乐体裁、音调的基本印象概括。它们虽然在作曲家的笔下演化为多情节、多体裁和多画面的音乐结构样式,但其内在联系却带有相当多中国所谓的“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物归一”结构特点。以下我集中就其核心材料的构成、变形、派生与贯穿情况做简要介绍。

《地平线》所采用的第一种核心材料,即前文已经提到过的“中心和音”(见总谱一开始演奏的“C-bD(#C)-E-#F”纵向叠置音响)。它预示了该作在音响音色上的基本特点和与西方经典音乐以三度叠置为基础的和声在音响上的差异。同时也是作曲家所选择的、合乎自己美学理想的、在该作中成为音高关系体系基础的中心成分。该“中心和音”通过重复、移位、变化、变形、派生、对比等发展手法,艺术化地作用于整首作品。其中的小二度和增四度音程等不协和音响也成为贯通全曲的最基本的核心材料之一。

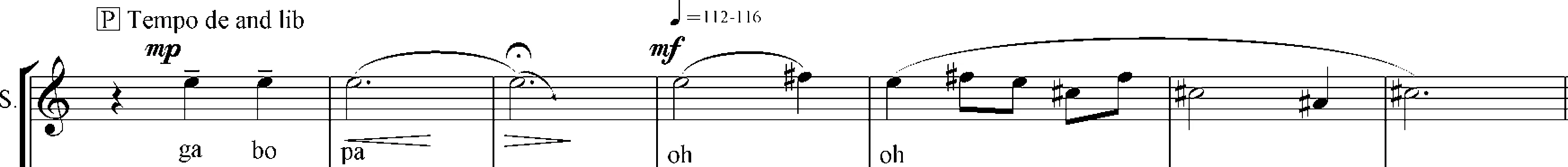

以下的舞蹈节奏音型,即采用了上述特定的不协和音响(见谱例1)。

谱例1 (截取自总谱第25-27小节):

第二个核心材料首次出现在女高音演唱(见谱例2a),由于它很接近于高亢、悠扬、节拍自由的藏族山歌腔调,我姑且理解它为“来自雪域高原的呼唤”(以下简称“呼唤”)。

谱例2a (截选自总谱第12小节):

“呼唤”以其自由的散节拍旋律从高音起始(见重复音G),而后在迂回上下装饰和包括半音、二度、三度音程在内的旋律平缓下行中形成一个长腔,收腔也以一种非常自然的下滑音结束。该唱腔是由“G-#F- D- B”几个骨干音(以G为宫)和“#D(亦即bE)-F-G”的三音列(以bE为宫)相互交织构成(李虻和易为文章中称之为“G宫系统和bE宫系统相综合的b角调式”)。这种摇晃在不同调式、调性间的腔调就像一声长啸,人们乍听时,只注意到它自由、新奇和琢磨不定的腔音、语感,却并不像欣赏常规歌调那样去追究其旋律的确切调式、音阶属性。这使暗示着异域风光的旋律语言显得有点神秘。而该旋律横向音程中的大小二度和暗含的增四度(F-B)等,也广泛地存在于作品的中心和音以及各种纵向叠和关系之中。另外,此时管弦乐队背景一直持续的“C”长音(见总谱的铜管组和弦乐组声部),它像“地平线”似的用PP的力度远远地衬托着高原的“呼唤”之腔,暗示着另一个调域,从而其纵向的多调性成分,也开始显示。

在此,我且不分析“呼唤”材料是如何在第一部分内迂回出现等次级结构,仅选几个大部分的关系,来看谱例2a材料通过变形和展衍性发展中所产生的重要结构贯穿作用。首先,在第三部分内(如第137小节开始的5/8等变节拍段落部位)即有对“呼喊”材料的变形展开(谱例从略);而到了第四部分,它开始即以相对完整的新体裁形象出现在我们面前(见谱例2b):

谱例2b (截选自总谱第211-217小节):

其特点在于,原来更像是引子的、采用自由散节拍和平缓下行线条的“呼唤”旋律,在这里被改用3/4拍的舞蹈伴奏织体进行呈示性陈述,音乐也展示出轻歌曼舞的优雅气质和新的体裁变化。在第五部分的第284小节,“呼唤”材料则再次以突出女高音花腔华彩技术为前提,用更华美的装饰变奏,成了乐曲第五部分的引入和再次再现(谱例从略)。这种从头至尾的变形与贯穿性发展,对于乐曲整体结构所产生的重大作用不言而喻。

第三个核心材料来自作曲家对藏佛教咏诵藏经时的印象。它首次用以男中音咏诵“六字真言” “ong ma ni bet ne ho”,故简称为“咏诵”材料(见谱例3a)。

谱例3a (截选自总谱第15小节):

“咏诵”材料虽然只凸显稳定的节奏和语句的抑扬变换,却也与“呼唤”材料存在着内在联系。比如,该材料“同音反复”的咏诵方式,即由“呼唤”开始的“同音反复”派生。只是由于音乐出现了体裁变化,音区、音色也从明亮的女高音换到了凝重的男中音。此外,应该注意的是作曲家刻意将诵经时句法的“起伏”变换采用增四(或减五)度音程的上下移动予以表现,使这已先后出现在“中心和音”和“呼唤”音调中的“特性音程”在横向、纵向叠合中都得以继续肯定和发挥。

以“咏诵”材料为基础的各种变形材料,在该作品的器乐部分还经常成为引入、连接或戏剧发展性段落的重要构成元素。它们的共性特点是不仅拥有了新的音响和结构功能作用,而且,这种只强调同音反复和三全音音程的上下跳动和节奏音型表现技法,在一定程度上也淡化了“调性”的印象。

“咏诵”材料还以新的体裁形式变换出现在乐曲的其他部位。如在乐曲的第三部分以“说”为主的、饶舌式的“对歌”中,“咏诵”材料即以其“语气”的重要性远远超过“歌唱”性表现的特点,形象地描绘出“对歌”时的特定语气和场景。以下谱例先是两个铜管乐组之间的“对歌”(见谱例3b):

谱例3b (截选自第96-99小节)

而后是男女人声间的“对歌”。由男中音开始(见谱例3c):

谱例3c (截选自总谱第105-107小节):

(女声对答演唱谱例从略)

第四个材料被我称为“酒歌”。与之有关的材料还包括“囊玛”及“舞蹈”材料。为了便于读者最简单而直观地了解这些材料,我没有遵照它们在乐曲中出现的先后顺序摘取谱例,而只从同时浓缩有这三个材料乐谱的乐曲第五部分中,找出了下例(见谱例4):

谱例4 (截取自第291-294小节):

“酒歌”的音乐在西藏多具有热诚或稳重的气质,表现祝贺或赞美的内容。音乐风格具有朴素的乡土气息,与当地民间歌舞音乐相近。由于叶小纲为该作写的这支热忱而凝重的歌曲颇具酒歌特点,本人才以这类体裁命名。“酒歌”主题第一次完整出现是在第44小节起始。从歌调的呈示、到变奏和展衍式发挥,共同承担了该作品第二部分的音乐陈述,同时也成为该作的灵魂。“酒歌”的音乐还在第五部分(即谱例4的位置)得以从容再现,他不仅又一次深化了作品的精神内涵,而且使乐曲的形式结构也在前后呼应中,获得了整体的统一和结构平衡。谱例4中的男中音声部,即是我所谓的“酒歌”主题。其歌声从上扬的双五度音程(E-A、G-D)起唱,显示出稳健、热忱而大气的特质。旋法采用了朴素的中国五声音阶。在该句的第二乐节出现了藏族舞蹈音乐常见的逆分节奏动机(指十六分音符的节奏逆分)和特定旋法的材料,即我所谓的“舞蹈”材料了。

在谱例4中与男声形成自由模仿的女高音声部,作曲家引入了来自藏族古典音乐“囊玛”的旋律材料。由于“囊玛”当初曾主要是一种流传于西藏上层王公贵族之中的歌舞音乐(后已流向民间),采用五声性的七声音阶,旋律线条妩媚细腻。叶小纲将之信手拈来提供给女高音声部,也正当其用。该女高音旋律第一句的第一乐节内,即暗含有“A-E”和“B-#F”这样双五度音程上扬的旋律支点音,同时其第二乐节又出现了我所谓的逆分节奏动机即“舞蹈”音型材料,更使出自藏族古典音乐的“囊玛”与出自叶小纲笔下的“酒歌”主题,已经建立起了何等自然的内在联系。

交响音乐中的歌唱性旋律总需要比原始的歌调在审美方面有更多的需求。故叶小纲在处理这些古朴的旋律时,经常喜欢加进一些现代的多调性写法。如谱例4的二重唱,男中音声部是以G为宫的五声性旋律,而女高音声部却是以D为宫的七声音阶五声性旋律,从而使二重唱的纵向形成了多调性的有机结合。

逆分节奏动机音型的“舞蹈”材料在西藏的歌舞音乐中,几乎无处不在。叶小纲在该曲的连接、展开或乐队与声乐的轮唱、轮奏等多处,也采用了这种朴素,以体现他为切近生活和希望自己的作品被普通民众喜爱的美好愿望(见谱例5)。

谱例5 (截取自总谱第265-267小节):

谱例5原本是乐队全奏。我仅截取出弦乐组和声乐分谱。其特点在于其变形的器乐舞蹈性材料与重唱形成“一紧一松”的节奏对置和“紧拉慢唱”关系,很好的烘托了音乐的热烈和欢乐气氛。

结 语:

虽然学界认为,一部作品的评论,应该放到宽阔的历史语境、特定的审美语境和自身的工艺学语境去进行多维度的考查与立体思考,其结论才能够经受住历史、美学和音乐工艺学的多重检验。但要想在一篇文章内涉及这些内容,我却感到非常困难。即便是从音乐工艺学的角度看,《地平线》创作中诸如该曲的多声音乐写作技术、特别是管弦乐写作技术等方面的问题,我都未能深入探究,只好挂一漏万。至于我就《地平线》音乐结构特点的一点拙见,也还请大家批评指正。