全身麻醉下颅骨牵引复位前路手术治疗下颈椎骨折脱位37 例临床分析

陈小明,曹 奇,杨铁军,陈亮元,唐国军,颜学亮,唐晓军(南华大学附属第二医院脊柱外科,湖南衡阳421001)

下颈椎骨折脱位多由屈曲-牵张性暴力损伤引起,常伴有单侧或双侧关节突关节交锁、脱位,并有不同程度脊髓损伤。手术治疗方法多样,术前均采用颅骨牵引制动或复位,根据复位情况决定手术方式,但大多数学者强调,在清醒状态下行颅骨牵引复位,有耗时、牵引重量过大、复位不满意等缺点。本院采取全身麻醉(全麻)下颅骨牵引复位后行颈椎前路减压植骨内固定术治疗下颈椎骨折脱位,疗效满意,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2010 年9 月至2012 年9 月本科收治下颈椎骨折脱位患者45 例,其中7 例椎板或关节突关节骨折且骨折块塌陷入椎管,未予全麻下牵引尝试,1 例术中全麻后行颅骨牵引“关节交锁”仍不能复位,该8 例患者采用前后路联合复位减压植骨内固定手术治疗;其余37 例患者部分合并附件骨折,但后方骨折块无明显塌陷入椎管,均在全麻下经颅骨牵引获得满意复位,行颈椎前路减压植骨内固定术。本组37 例患者中男25 例,女12 例;年龄14~71 岁,平均40.6 岁。致伤原因:交通事故伤15 例,高处坠落伤13 例,重物砸伤6 例,运动伤2 例,其他1 例。美国脊髓损伤学会(ASIA)评级[A 级:完全性损害,在脊髓损伤平面以下,包括骶段(S4~5)无任何感觉和运动功能保留;B 级:不完全性损害,在损伤神经平面以下,包括骶段(S4~5)存在感觉功能,但无运动功能;C 级:不完全性损害,在损伤神经平面以下存在感觉和运动功能,但大部关键肌的肌力在3 级以下;D 级:不完全性损害,损伤平面以下存在感觉和运动功能,且大部关键肌的肌力大于或等于3 级;E级:感觉和运动功能正常]:A 级3 例,B 级13 例,C 级14 例,D 级5 例,E 级2 例。2 例入院时即行气管切开,4 例于术前、2 例 于术后因呼吸困难、痰多难排而分别行气管切开。

1.2 影像学资料 所有患者在生命体征平稳后均行X 射线片、CT 三维重建及磁共振成像(MRI)检查。颈椎损伤节段:C4~513 例,C5~618 例,C6~74 例,C3~42 例。X 射线片主要表现为椎体间移位、后凸畸形及椎间隙塌陷等序列异常。颈椎椎体间移位11~26 mm,平均14 mm。后凸成角21°~37°,平均27.8°;脱位类型:颈椎压缩性骨折脱位24 例,颈椎爆裂性骨折脱位13 例;单侧小关节脱位11 例, 双侧小关节脱位24 例,其中2 例双侧关节突关节“对顶”,完全脱位2 例。MRI 检查脊髓完全横断2 例,脊髓不同程度血肿、水肿33 例,无明显脊髓水肿或血肿2 例。24 例合并损伤节段椎间盘破裂、突出,压迫硬膜囊或神经根。

1.3 治疗方法 全部患者入院后均行颅骨牵引,仅极少数获得满意复位。手术均采用气管内插管全麻,麻醉满意后手法牵引,先略屈曲位、然后中立或略后伸牵引,若单侧关节交锁在屈曲位牵引后做交锁侧的旋转动作,行C 型臂X 射线透视见骨折复位满意后,行肩背部垫高,颈部略伸展。做颈前右侧横行切口,沿血管鞘和内脏鞘之间进入达椎体前。再次C 型臂X 射线透视或根据断裂的前纵韧带及纤维环确定病变部位,以两侧颈长肌内侧缘为界行单间隙或椎体次全切除、椎管扩大减压,自体髂骨块或钛网植骨,带锁钢板内固定。术后行雾化吸入3 d,常规应用抗生素、维生素、脱水剂和(或)神经营养剂2~3 d。术后2 d 拔除伤口引流管,常规拍摄X 射线片了解骨折脱位复位及内植物位置情况,行CT或MRI 了解椎管减压情况。如病情平稳,术后7~10 d 行高压氧治疗,术后3 个月内患者坐立和下床活动时常规佩戴颈围。

1.4 随访 术后3、6、12 个月对所有患者进行随访,随访内容包括:摄颈椎正侧位X 射线片了解植骨融合情况;颈椎椎间高度和生理曲度有无再丢失;内置物位置及有无松动、滑脱、折断;评价神经功能恢复情况,了解手术并发症。

2 结 果

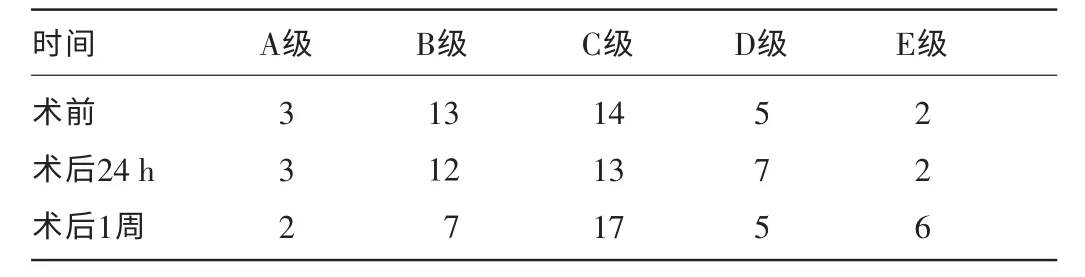

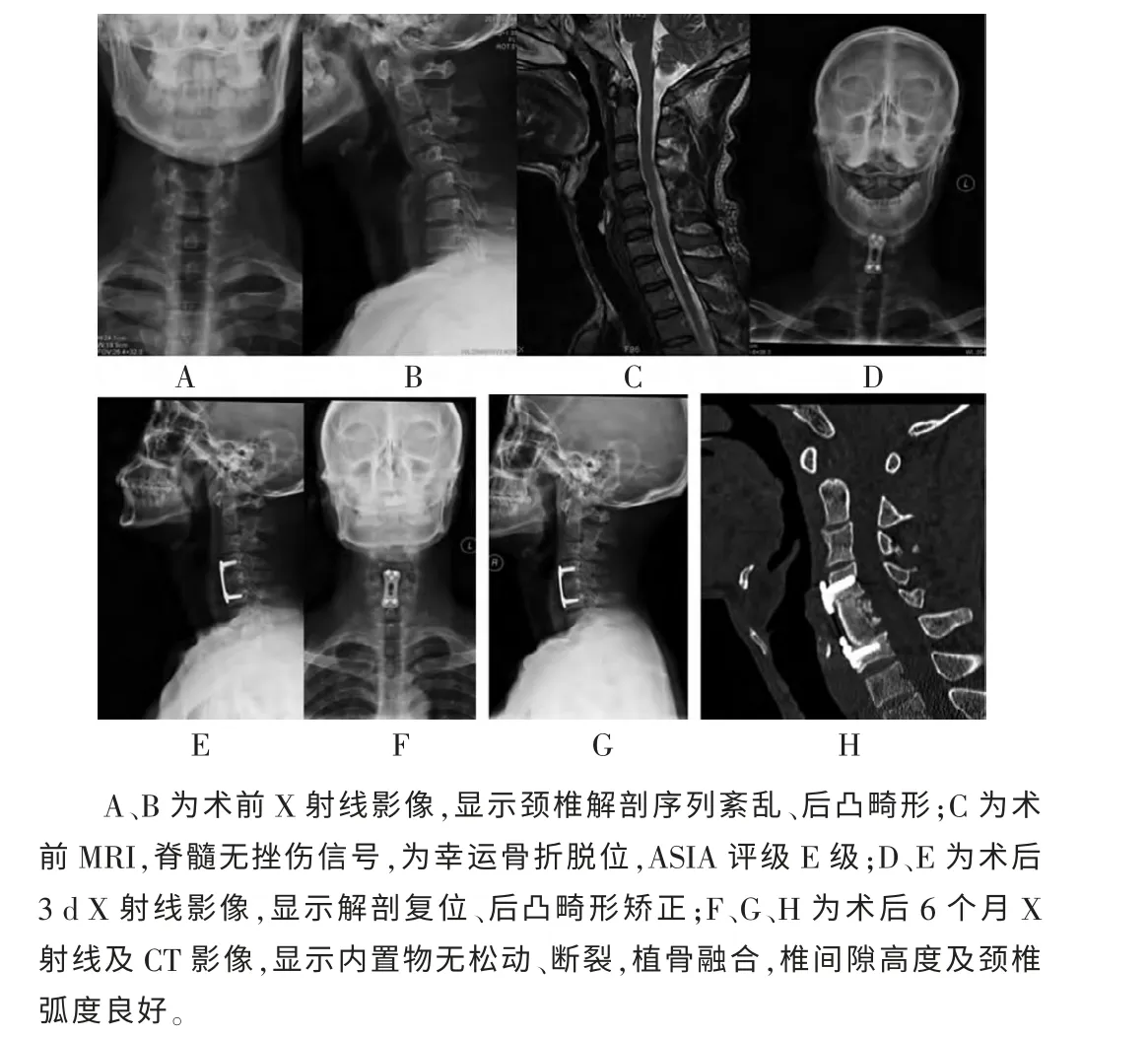

本组37 例患者全部获得随访,术后随访6~36 个月,平均18个月。37 例患者无脊髓、大血管、气管意外损伤等术中并发症。术后并发症包括:声音嘶哑2 例,考虑系术中牵拉喉返神经所致,予以神经营养药物对症治疗1~3 个月后逐渐好转、恢复;咽喉疼痛7 例,顽固性呃逆2 例,经对症治疗后痊愈;髂骨取骨区疼痛、麻木3 例,术后1~3 个月均好转;髂骨取骨区红肿、延迟愈合2 例,经加强换药后伤口愈合;1 例患者在暴露术野时,误伤食管壁,少量黏液漏出,术中请胸外科医生协助予以缝合,术后加强抗感染及延迟2 d 拔除伤口引流管,伤口正常愈合,未见伤口感染及食管漏的发生。本组患者未发生钢板、螺钉松动、断裂等并发症。植骨于术后3 个月均获得骨性融合,无假关节、骨不连发生,颈椎椎间高度、生理曲度无丢失,颈椎稳定性维持良好。其中32 例获得完全复位,5 例获得90%以上复位。术后24 h ASIA 评级较术前无明显变化,无一例患者加重;末次随访时28 例脊髓不全损伤患者神 经 功 能 获 改 善,3 例ASIA B 级、2 例ASIA C 级 及2 例ASIA A级患者术后神经功能无恢复,2 例ASIA E 级患者术后神经功能无加重。平均ASIA 分级提高1~2 级。具体脊髓神经功能恢复情况见表1;典型病例影像资料见图1(A~H)。

表1 手术前后脊髓功能ASIA 评级(n)

图1 下颈椎骨折脱位典型病例影像资料

3 讨 论

3.1 下颈椎骨折脱位的手术治疗现状

3.1.1 手术时机的选择 下颈椎骨折脱位时,脊柱三柱结构均有损伤,颈脊髓大都已有损伤、受压,表现为四肢全瘫、不全瘫;或者骨折脱位为幸运型,但仍使脊髓处于高危的临界状态。因此,手术指征在学术界是没有争议的,但是在手术时机的选择上,仍然有不同的观点。Newton[1]指出应进行早期手术治疗,认为早期手术具有比晚期手术获得较快的神经功能恢复、缩短住院时间、减少并发症及尽早开始肢体康复训练等优点。朱庄臣等[2]认为,早期手术稳定颈椎损伤节段可能在促进脊髓损伤修复方面起到重要作用,应尽早手术治疗,病程愈久,手术难度及神经损伤的危险性越大,其疗效也受影响。Lifeso 等[3]认为,对于急性颈脊髓损伤,在伤后72 h 内行减压和固定不仅可以促进神经系统功能尽快恢复,还可以减少相应的并发症。但张广泉等[4]认为,对严重脊髓损伤颈椎骨折脱位的手术时机,若不能在24 h 内脊髓水肿期之前进行手术,则应尽量进行延期手术,一般在受伤5 d 以后为宜。张海波等[5]也主张在平稳渡过应激期和脊髓水肿期、生命体征趋于稳定的前提下,手术相对安全且疗效确切。由于下颈椎骨折脱位常伴有复合伤、肢体瘫痪及大小便括约肌功能障碍,应积极创造条件尽早手术。

3.1.2 手术方式的选择 下颈椎骨折脱位的手术方式包括前路、后路及前后路联合3 种。大多数学者认为,后结构不稳,如关节突绞锁等并不是前路手术的绝对禁忌证[3,6-8],而且绝大部分脊髓压迫来自前方,因此,这些学者认为前路手术应为首选。袁文等[9]认为,后路手术难以获得理想的椎间高度重建,手术创伤大,融合范围广,颈部活动受限等,前后路联合手术只有合并椎板骨折片或黄韧带突向椎管内,或合并后结构严重撕裂时,在完成前路稳定手术的前提下,可考虑同时再行后路手术,而且单纯选择后路手术方式需要术前MRI 排除椎间盘破裂或突出情况。(1)对于伴有椎板或关节突关节骨折且骨折块塌陷入椎管,或术中全麻后行颅骨牵引“关节交锁”仍不能复位的下颈椎骨折脱位患者,可采用前后路联合手术;(2)术中全麻下骨折脱位能复位、“关节交锁”能复位者,宜采用前路手术方式;(3)后结构不稳,如关节突绞锁及部分合并有附件骨折、但后方骨折块无明显塌陷入椎管者并不是前路手术的绝对禁忌证。

3.2 全麻下行颅骨牵引复位的体会 下颈椎骨折脱位在术前常规采用颅骨牵引制动或复位目前已被广泛接受和应用,其主要作用在于能减少脊髓神经继发性损伤的发生、有利于术前患者的护理及帮助制定理想的手术方式等。但是,目前多数学者认为应在清醒状态下进行颅骨牵引复位,然后根据其复位结果对手术方案作出决策[10-12],认为在患者清醒和配合状态下进行颅骨牵引复位,能动态判断神经功能及进行透视机监视,若出现任何神经功能恶化或难以复位时可立即行开放手术;但是患者清醒状态下颈部肌肉痉挛、软组织嵌入、患者无法忍受的疼痛或紧张感及颅骨牵引可能滑出等原因,导致牵引复位需要大重量牵引、耗时长,而且复位并不能令人满意。Lee 等[10]报道,在快速颅骨牵引复位下颈椎骨折脱位并小关节交锁的患者中,最大牵引质量为68 kg;朱庄臣等[2]认为一般复位质量为体质量的8%~10%,直至X 射线检查显示复位,牵引复位时间一般需要3~4 d;袁文等[9]认为,术前清醒状态下行颅骨牵引,无一获得满意复位。

清醒状态下行闭合颅骨牵引复位方式之所以被学者们普遍接受, 可能是基于能随时监测生命体征和观察神经功能指标,能有效防止脊髓神经在牵引过程中发生继发损伤可能。故很少有人接受全麻下闭合颅骨牵引复位,但Grant 等[11]和王雷等[12]研究提示,尽管颈椎小关节脱位合并椎间盘损伤的发生率很高,但在闭合复位中很少加重脊髓神经损伤;而且全麻下由于颈部肌肉放松,使复位所需的质量大为降低[13],复位效率大大提高。当然,全麻下的肌肉松弛,使得不稳定型下颈椎骨折脱位变得更不稳定,任何不正确的体位改变都有导致脊髓神经损伤加重的可能。所以,本组患者均先行屈曲约15°~20°闭合手法牵引,若单侧小关节脱位患者在屈曲位牵引后向交锁侧轻度旋转,再改成中立位稍过伸持续牵引约2 min,然后行C 型臂X 射线透视,在牵引的38例患者中,有37 例达到满意复位,1 例未能获得满意复位者改行前后路联合手术治疗。本组37 例患者中,术后24 h ASIA 评级较术前基本无变化, 末次随访时ASIA 评级神经功能不同程度恢复。表明全麻下闭合颅骨牵引复位效率高、安全性能好,不会引起脊髓神经功能的继发损伤;而且本组患者均很好地维持颈椎的正常曲度及获得良好的植骨融合。因此,全麻下颅骨牵引复位前路手术治疗下颈椎骨折脱位疗效满意,安全可行。

[1] Newton DA.Cervical spinal cord injury in rugby is an absolute emergency[J].J Bone Joint Surg,2008,96-B(Suppl 2):S460.

[2] 朱庄臣,倪斌,卢旭华,等. 颈前路手术治疗下颈椎骨折脱位30 例疗效观察[J]. 中国矫形外科杂志,2009,17(12):905-908.

[3] Lifeso RM,Colucci MA. Anterior fusion for rotationally unstable cervical spine fractures[J].Spine(Phila Pa 1976),2000,25(16):2028-2034.

[4] 张广泉,李琳,高延征,等. 下颈椎骨折脱位伴关节突绞锁的治疗策略[J]. 中华创伤骨科杂志,2013,15(9):810-812.

[5] 张海波,王晓,王义生,等. 前后路联合手术治疗难复性下颈椎外伤性滑脱伴关节突交锁[J]. 中国矫形外科杂志,2010,18(8):641-644.

[6] 田长庆,顾洪生,李振宇,等. 颈椎骨折脱位的外科治疗及其临床疗效分析[J]. 中国临床解剖学杂志,2009,27(2):228-230.

[7] 牛存良,汪庚申,刘海军,等. 早期后前路联合手术治疗难复性下颈椎骨折脱位临床分析[J]. 中国现代医药杂志,2012,14(10):87-89.

[8] 贺宝荣,许正伟,郝定均,等. 下颈椎骨折脱位并脊髓损伤的前路手术治疗[J]. 中国脊柱脊髓杂志,2013,23(7):606-609.

[9] 袁文,贾连顺,陈德玉,等. 前路手术治疗严重下颈椎骨折脱位[J]. 中国脊柱脊髓杂志,2001,11(1):23-25.

[10] Lee AS,MacLean JC,Newton DA.Rapid traction for reduction of cervical spine dislocations[J].J Bone Joint Surg Br,1994,74(3):352-356.

[11] Grant GA,Mirza SK,Chapman JR,et al. Risk of early closed reduction in cervical spine subluxation injuries[J]. J Neurosurg,1999,90(1 Suppl):13-18.

[12] 王雷,柳超,田纪伟. 下颈椎骨折脱位的治疗术式选择[J]. 中国脊柱脊髓杂志,2013,23(7):610-616.

[13] 田云,周方,刘忠军,等. 全麻下牵引复位在下颈椎骨折脱位中的应用[J]. 中华医学全科杂志,2004,3(1):32-33.