宋代书证制度研究

魏文超,李永成

(阜阳师范学院政法学院,安徽阜阳 236037)

中国古代诉讼证据中,一般分为人证与物证两种类型,没有理论上的书证类别划分。①现代的物证在理论上分狭义与广义两种,狭义的物证指以其外部特征作为证明依据的物体,不包括书证在内;广义的物证与人证相对,则包括书证在内的所有能作为证据的物体。中国古代的物证大致相当于今天广义上的物证,包括书证在内。但在司法实践中,书证却是中国古老的证据,因其所记载的文字、符号、印章等内容及其所表达的思想对查明案件事实具有较强的证明力,所以在历史上一直得到运用。几千年来,民众在民事交易中都有“立字为证”的习惯,以防“口说无凭”。民间流传的“私凭文书官凭印、千年文字能说话”,“白纸黑字,铁证如山”之类的民谚,正反映了古人对书证的重视。

书证在中国历史上源远流长,早西周时期,朝廷即设立了专门管理各种簿籍的机构,据《周礼》记载,小宰的职责之一是“以官府之八成经邦治”[1]35。“八成”即为政府的八类主要簿籍,①方苞《集注》曰:“成,谓有成籍可覆按也。”转引自杨天宇:《周礼译注》之注,上海古籍出版社,2004年,第35-36页。均为理政断讼的重要书证,其中记载借贷关系的券书——“傅别”与买卖契约——“质剂”更是为后世所一直沿习。据《周礼》记载,在西周时期的司法活动中,“地比”、“图”、“判书”及“傅别、约剂”等书证已在民事诉讼中使用。

源于西周的书证制度,为后世各朝代所沿用与发展,在宋代,中国古代书证制度发展到了鼎盛阶段。

一、宋代书证制度发达的原因

宋代处于“唐宋变革”社会转型时期,在这一特殊的历史环境下,宋代社会土地交易频繁,田宅争讼激增,契约运用广泛,书铺已成为鉴定书证真伪的专业机构,这种社会环境促成了书证作为主要民事证据地位的确立。

(一)好讼民风的推动

宋代政治环境宽松,民众思想活跃,热衷于参与诉讼活动,同时由于宋代人口的膨胀与国土面积的缩小,使人均占有田地数量大为减少,以致出现“人繁地狭,积多田讼”[2]341的局面。一些不法民众不惜篡改田契等书证,欺骗官府,以达到侵占他人田宅的不法目的。宋代戚伦诗云“文契多欺岁月深,便将疆界渐相侵”[3]35,诗文正是这种社会局面的生动写照。《名公书判清明集》描述不法分子变造书证的手法说:“或浓淡其墨迹,或异同其笔画,或隐匿其产数,或变易其土名,或漏落差舛其步亩四至,凡此等类,未易殚述。”[4]152不难看出宋人篡改书证现象之严重与手段之高明,但道高一尺,魔高一丈,宋代书铺与法官于实践之中形成了一套行之有效的鉴别书证的技术。宋代书证正是在这种篡改与反篡改、作伪与识别的较量中逐渐发展成熟的。

(二)宋代发达的契约制度

宋代社会财富流转加快,商品流通发达,田宅抵当、质当、典当与买卖频繁,为宋代契约制度的发展提供了契机。《宋刑统》以基本法的形式强制规定了某些民事行为必须制定书证:

诸买奴婢、马、牛、驼、骡、驴,已过价,不立市券,过三日笞三十;卖者,减一等。立券之后,有旧病者,三日内听悔,无病欺者,市如法。违者,笞四十。即买卖已讫,而市司不时过券者,一日笞三十,一日加一等,罪止杖一百[5]485。

可见在宋代,马牛等重要生产资料的交易,买卖双方必须订立契约,官府有义务及时过印,使之生效。对于田宅等大宗不动产的交易,宋代法律不仅规定必须订立契约,而且规定了契约的订立程序、过税移交制度、售后质量保证等具体的操作规范,其中经官府印押纳税,将白契转化为赤契,使契约生效,是买受人取得田宅权利的法律依据,也是以后民事纠纷中最重要的证据。正如《州县提纲》中说:“田产典卖,须凭印券交业。若券不印及未交业,虽有输纳钞,不足据凭。”[6]卷2宋代在法律上赋予民间私契以较高的法律效力,《天圣令》规定,对于民事借贷行为,“任依私契,官为不理”[7]234。宋初典卖田宅的契约为一式两份,一付钱主,一付商税院。真宗乾兴元年规定,合同一式四份,分别由当事人、商税院及县衙保管,从而使契约制度更趋于完善。

宋代的契约种类繁多,包括买卖契约、典当契约、雇佣契约、租赁契约、赠与契约、寄托契约、承揽契约等,各种契约文书,都已相当完备。书证是宋代民事诉讼活动中最常用的证据,而契约又是书证中最主要的一种,是书证之主体部分,因此宋代发达的书证正是得益于契约制度的完备。

(三)宋代规范的书铺鉴定

我国最早的公证机构——书铺产生于宋代。书铺是制作各类书证的专业机构,并在民事纠纷中,受官府委托,帮助官府辨认契约、遗嘱和印章等书证的真伪。

宋代书铺之人因常年替人书写状文,与文字打交道,具有熟悉文书格式、撰写要求的水平,因此由书铺参与制作各类书证,有利于提高书证的规范性。书铺中的专业人员在书证真伪鉴别方面具有过人之技能,他们对有争议的书证的辨识鉴定结论具有权威性,往往被用作判案的根据。宋代判牍中不乏书铺参与书证鉴别的记载。下面列举《清明集》中数例,《女家已回定帖而翻悔》一案中,“但引上全行书铺辨验,见得上件帖子系谢迪男必洪亲笔书写”[4]346,女方违约行为由此可知。《结托州县蓄养罢吏配军夺人之产罪恶贯盈》一案中,嫌犯冒充制置司属官,法官“索到告身批书,皆是揩洗书填,难掩踪迹,唤取前项书铺辨验,造伪晓然”[4]465。《揩擦关书包占山地》一案中,“当厅令书铺辨验,揩擦改写,字迹晓然”[4]159。专业机构参加对书证的鉴定,有利于对证据做出正确的判断以及对案件做出正确的裁决,这对宋代书证制度的规范与发展起到了推动作用。

二、宋代书证的种类

(一)契约文书

宋代民事诉讼中,契约是首要证据。在田宅等诉讼中,当事人如果没有契约,案件一般不予受理或直接判决败诉。在传世的宋代民事判牍汇编《名公书判清明集》中,契约证据在田宅纠纷案件中发挥了精彩纷呈的作用。在蔡久轩所审理的《出继子卖本生位业》一案中,余自强制造伪契,假作亲生母亲许氏画押,“盗卖本生家田”予李姓,伪契被蔡久轩轻易识破,“伪契非特假作许氏画押,兼所写字画皆在朱印之上,又无年月,全不成契照,可见作伪之拙,毁抹附案”[4]298。《兄弟争业》一案中说:“所添字迹,又在税契朱墨之上,其所执卖契,委难凭据。”[4]173《出继子卖本生位业》一案中说:“伪契非特假作许氏花押,所写字画皆在朱印之上,又无年月,全不成契照,可见作伪之拙,毁抹附案。”[4]298

宋代法官对契约的证明力,有着深刻的认识,如:“在法,交易只凭契书”[4]160;“大凡田婚之讼,惟以干照为主”[4]179;“官司理断典卖田地之讼,法当以契书为主”[4]315;“大抵交易当论契书”[4]191;“照得争业当论契照先后,争奸当论踪迹虚实”[4]180;“交易有争,官司定夺,止凭契约……官司岂可视契照关约为文具”[4]153;“凡人论诉田业,只凭契照为之定夺”[4]318;“夫岂知民讼各据道理,交易各凭干照”[4]112。以上所指契约,一般指赤契,并且经鉴别其真实性勿庸置疑,因此具有证明力。赤契具有官府公示的效力,它使产权关系明确化,因而是法定的证据,即“官司理断交易,且当以赤契为主”[4]169。而未经官府印押的白契则不具有合法性,因而不具有证据效力。对此,宋代判词中多有表述。南宋法官人境说:“录白干照,即非经官印押文字,官司何以信凭?”[4]152南宋法官黄榦亦说:“私家非理之文约,而可以责人之必不背约邪?”[8]587

(二)官府档案

中国是世界文明古国,文化典籍汗牛充栋,古代的档案管理制度,同样十分完备。宋朝制定了一系列有关档案管理的律令。《宋刑统》之《职制律》与《庆元条法事类》之《文书门》中有较详尽的档案制度立法。

宋代注重司法文书档案的分类与保存,尤其是对大理寺、刑部等中央司法机关的案赎,在档案库内设有专架放置保管。宋仁宗天圣十年(1032年)五月诏令规定:

大理寺每断奏后一月,实封关送刑(部),遣吏别置簿历,管勾立便,于中书刑房点对承领,用堂印封送赴省,置库架阁,无得交杂损失。如诣处合要照证,即上历封送,常切拘收。内有连按下三司者,亦缴封刑部,刑部每季差详覆官一员提举。若管勾手分差,替出官并须交割。违者当行朝典[9]2699-2700。

可见,宋代对司法文书的收藏地点、收藏程序、主管官员及职守职责,都有明确的规定,并以法律强制力保障实行。

除司法文书外,宋代政府还编制类似十道图、丁产簿、坫基簿等政府图籍文书,并交付有关政府机关保管使用,既作为评衡天下州军人口、田亩数量的依据,也用来作为司法机关审理案件的书证。随着各地人口、田亩数量的不断变化,宋代政府还适时对政府簿籍作出修订,以便其内容更符合社会的实际情况。

相对而言,官府所置藏的档案文书,与私人手里的书证相比,具有更高的真实性与法律效力,因此查证官府簿籍有利于揭示案件真相,尤其是当出现私契不明或丢失的情况时,政府档案作为书证就显得格外重要。

在宋代史料中,保存着大量以官府文书档案作为书证成功审理民事案件的案例。北宋刘居正在审判中,“悉索新旧案牍,剖析开譬,使之晓然。两造皆慑慄而止”[10]822,即利用官府保存的历年案牍,理断各种民事纠纷。北宋尹洙在司法中遇一女子冒名顶替他人产业的疑案,“乃检咸平年籍”[11]336,发现其言有诈,并据此查实了案情。北宋苏颂审理田讼时,“乃为之捃摭数十年簿书,始见其令之官氏。阅其籍,果得讼田者之祖名,具载其地数,而侵冒者乃诎”[10]976。北宋陆珪审理兄弟分财之讼时,“尽索架阁远岁案牍阅之,得庆历中州帖有其弟之名者,上之州”[10]908-909。

《清明集》中《揩改文字》田产纠纷案中,“两下各持其说,官司初亦未知其谁是谁非。及将本厅出产图簿与两家所执干照参对”[4]154,官府所收藏的图簿所记载的内容成为定案的最关键证据,以其为准,验之于私人手中的“干照”,更足见其内容的权威性。

北宋丞相王曾在田契丢失的田地争讼案件中,建议“验其税籍,曲直可判”[11]374,最终查清了案情。北宋曾谔审理富民长子与幼子之间家产争讼案时,在无法证明幼子的真实身份的情形下,“索本邑户版,验其丁齿”,查得“富民尝以幼子注籍”[11]374,幼子最终分得了财产。郑克评论此案说:“争田之讼,税籍可以为证;分财之讼,丁籍可以为证。虽隐慝而健讼者,亦耸惧而屈服矣。”[11]374郑克之语充分说明了宋代政府簿籍在民事案件中的证明力之强。

(三)其他类型书证

除了契约与官府档案外,宋代还有信札、遗嘱、官府文告、族谱和断由等书证。

信札作为当事人平时不经意间留下的文书,其字迹与内容常常会成为查案的线索。据《鹤林玉露》载:

(张浚在贬零陵之时)有书数笈自随,谗者谓其中皆与蜀士往来谋据西蜀之书。高宗命遣人尽录以来。临轩发视,乃皆书册,虽有尺牍,率皆忧国爱君之语[12]5。

在南宋张浚所受的政治陷害案中,高宗皇帝通过对书信内容进行亲自审查,查实了事实真相。

宋代遗嘱也是重要的书证。宋《丧葬令》规定:“诸身丧户绝者……若亡人在日,自有遗嘱处分,证验分明者,不用此令。”[7]425在宋仁宗天圣四年审刑院详定的《户绝条贯》中,关于户绝之家的财产处理中规定:“若亡人遗嘱证验分明,并依遗嘱施行。”[9]5902南宋孝宗绍兴三十二年,朝廷根据权知沅州李发的建议,针对《遗嘱财产条法》在执行过程中出现的关于养子继承等问题,对此法进行了完善[9]5906。立法的完善对遗嘱在继承中的证明作用提供了法律保障。

宋代各级官府针对某人某事颁发的政府文告,常常成为重要的书证材料。例如僧侣的度碟、婚姻文书、收养文书、奴婢放良文书和出籍文书等,均可成为证明当事人身份的书证。古典小说《水浒传》中,记载了宋代地方官府颁布的“出籍”文告,可以作为证明当事人亲情关系变化的书证。在该书中,宋代杀了阎婆惜之后,公人领了公文来捉宋代江,宋江之父借口宋江自小忤逆,已被出籍,不算户内人数[13]189。可见,宋代的官府“出籍”文告在当时具有解除与证明当事人身份关系的法律效力。

宋代族谱也具有书证功能。宋代相当多的家产案件的事实查明,依靠的正是族谱的证明作用。如南宋翁浩堂在案件审理中,“考族长所画宗枝,乃知仲乙非彦德之男也,实其侄也”[4]303。南宋人境判词中称:“既又与之参稽族谱,吴崇之与吴坦,乃其堂弟也……仍录吴崇所具家谱,连粘在前,备申使、府。”[4]270

宋代民事案件审结后,发给当事人断由即判决依据,是宋代民事司法的一大创造。同时断由也是重要的书证,不仅对于涉案人的民事权益的保护具有书证作用,而且由于断由是对过往审判的案情事实、法律适用、审断理由的原始记录,因此也是后来法官据以了解翻异上诉案件案情的重要书证。《清明集》中有较多关于断由作为书证案例,如南宋吴恕斋所审理的《陆地归之官以息争兢》一案中,张清死后,张七四与朱安礼互争张清陆地。张七四假称自己为张清之子,而朱安礼则“执出本县嘉熙二年别事断由,明指张清为张七四之叔,此其非张清之子”[4]188。在此案中,断由发挥了书证的作用。

三、宋代书证的防伪与鉴别

与宋代好讼、健讼之民风相关联,宋代形成了伪造、变造书证之世风。伪造、变造行为所涉及的书证范围广泛,如契书、砧基薄、户抄、分家关书等等,而变造手段也是千奇百怪,有“扯去原批,贴改四字”,“将上祖砧基簿卖字贴补作典字”[4]509-510;有“于干照内增益亩数,更改字画”[4]154;有在砧基薄上“伪写田叚,移换粘辍,欲人不可得而辨”[4]308;有“年限过满,揩改契字”,“改置到字为置典字甚分晓”,妄图“执占为业,而不退赎”者[4]314;有“于别纸移取观生一押字,粘补欺罔”者[4]177;有“辄将祖上关书揩擦一行,填作二保土名四字,占人一亩之山,凑外段园山作一行,欲行包占”者[4]159;“甚者画刻金木为章印,摹文书以绐吏”[13]272,即私刻印章、伪造文书以欺骗官府。

为了防止伪造书证的现象,宋代在制作书证时采取了许多防伪的措施。民间在制定文书时,常常要求当事人或中人签字画押、加画骑缝记号、打手模,或经官府加印作为公证;公文性书证要加盖官府印章;重要的书证通常是一式多份,由当事人及官府分别保管,以防被单方面篡改;在制定书证时,常常邀请证人、中人、担保人或地方耆老到场,作为目击证人。

古典作品《水浒传》中记述林冲因遭到高俅陷害,被“刺配远恶军州”,临行前,无奈之下,请人代写与妻子断绝夫妻关系的证明文书后,林冲“借过笔来,去年月下押个花字,打个手模”[13]74。从文中我们看到,林冲为了证明休书出自自己的真实意图,不仅在休书上押字,还打手模,这样种双重标记具有双重防伪功能,更具有证明力。

宋代各种契约尤其是田宅买卖契约中盛行的种种虚造不实的现象,促使司法官员在民事司法中,针对不同伪造、变造现象,采用各种方法去揭露不实之处,因此,宋代法官于司法实践之中形成了一套行之有效的审查、辨别虚假书证的方法与技术。具体言之,主要有以下方法:

1.根据纸契的表象来判断书证真伪

宋代司法官认识到,年代久远的纸张的颜色会产生相应的变化,而这是难以伪造或模仿的。例如《折狱龟鉴》中《江某伸纸》一案中,司法官江某认识到,“若远年纸,里当白”,即契纸表里颜色不一,而本案中经过了二十年的契纸却“表里一色”,系不法里胥采用“茶染纸类”手段制造以冒充“远年”的伪券,因表里颜色如一而被有经验的法官所识破:“伪也”[11]310。又如年代久远的契纸虽然纸张的颜色表里不一,但是纸与墨则常为同一颜色,若纸与墨颜色有异,则必为虚假契文。对此,南宋法官叶岩峰总结说:“大抵砧基当首尾全备,批约当笔迹明白,历年虽久,纸与墨常同一色,苟有毫发妆点,欺伪之状晓然暴露。”[14]182

2.通过对印章的鉴定来判断书证真伪

宋代制作契书时,是先署立契时间,再于其上盖印,即印章在字迹之上。若笔墨在印章之上,自然是先盗用印章而后书写在印章之上,故可判断为虚假契券。北宋章频审理一起伪契案中,“频视券墨浮朱上,曰:‘是必先盗印然后书。’”[15]9992又如,北宋法官元绛一眼识破伪券:“券年月居印上,是必得周母他牍尾印,而撰伪券续之耳。”[15]10906在法官蔡久轩审理的一起兄弟争田案判词曰:“所添字迹,又在税契朱墨之上,其所执卖契,委难凭据。”[4]173《清明集》之《出继子卖本生位业》一案中说:“伪契非特假作许氏花押,所写字画皆在朱印之上,又无年月,全不成契照,可见作伪之拙,毁抹附案。”[4]298以上均为宋代法官通过辨别字与印的位置关系而识别伪契的经典案例。

3.通过笔迹来鉴定书证真伪

俗语道:“字如其人。”由于各人都特定的书写习惯,因此常常可以通过笔迹找出书写者。宋代法官在司法实践中,常常“当厅比对字画”[4]322以辨析书契真伪。如北宗时窦州知州郎简曾利用比照、核对笔迹的办法辨别出伪券,“简以旧案示之曰:‘此尔妇翁书耶?’曰:‘然。’又取伪券示之,弗类也,始服罪”[11]333。《清明集》中南宋吴恕斋所审理的《争山》一案中,钱居茂亲书遗嘱,将山地留给女婿牛大同,为辨明遗嘱真伪,司法官将遗嘱与三十年前的“嘉定年间分书比对”,结果发现二者“出于一手”,“真正自无可疑”[4]197-198。《勉斋集》之《陈安节论陈安国盗卖田地事》一案中,陈安节控告其兄陈安国伪造契约盗卖田地,法官黄榦对双方状词和契约中“节”字的写法进行辨别,“契上节字皆从草头,其偏旁则皆耳字,陈安国状上‘节’字亦如此写,陈安节状上则皆从竹头,其旁皆从附邑”[8]卷33,法官从书写习惯上推断,契约系陈安国伪写其弟陈安节之名签押,盗卖田产。

4.常识推理法

宋代司法官常常借助于人之常情、世之公理,来辨别书证的真伪。如《清明集》之《顶冒可见者三》一案中:

其初补进义校尉绫纸,乃淳佑七年空月给,其以进义转承信诰,乃淳佑六年给,天下岂有转官岁月在前,初补岁月在后之理?[4]46

本案中,司法官通过制伪者的行为明显存在着前后时间上的矛盾,进而推断“其顶冒可见”。

《清明集》之《伪冒交易》一案中说:

君实以淳佑十一年死,此契以十年立,契立于君宝未死之前,似若可信,而印赤于宝佑元年,乃君实死后之三年也。大凡人家交易,固有未能授印,然契主一亡,便合授印,岂有印契于业主已死三年之后?[4]172

判词描述的文契,其内容无论在订约的时间推理上,还是从订约的约定俗成做法上来考察,都存在有悖于常理之处,因此认为“其为虚妄”。

在当事人的伪造、变造书证与法官的反伪造、变造书证过程中,两种力量持续博弈在宋代司法舞台上,宋代书证制度也在这一过程逐渐完善。

四、宋代书证在民事司法中的运用

下面以宋代民事判牍集《名公书判清明集》为依据,来考察书证在宋代民事司法中的实际运用情形。《清明集》分官吏、赋役、户婚、人伦、人品、惩恶六门,其中户婚门记录的都是民事案件,几乎占据了整部《清明集》近一半篇幅,能够代表宋代民事审判的面貌。下面截取《户婚门》中的部分书判进行统计,为避免给人以剪裁史料的嫌疑,以下表格将按照书中出现的书判顺序,逐一对其进行分析。

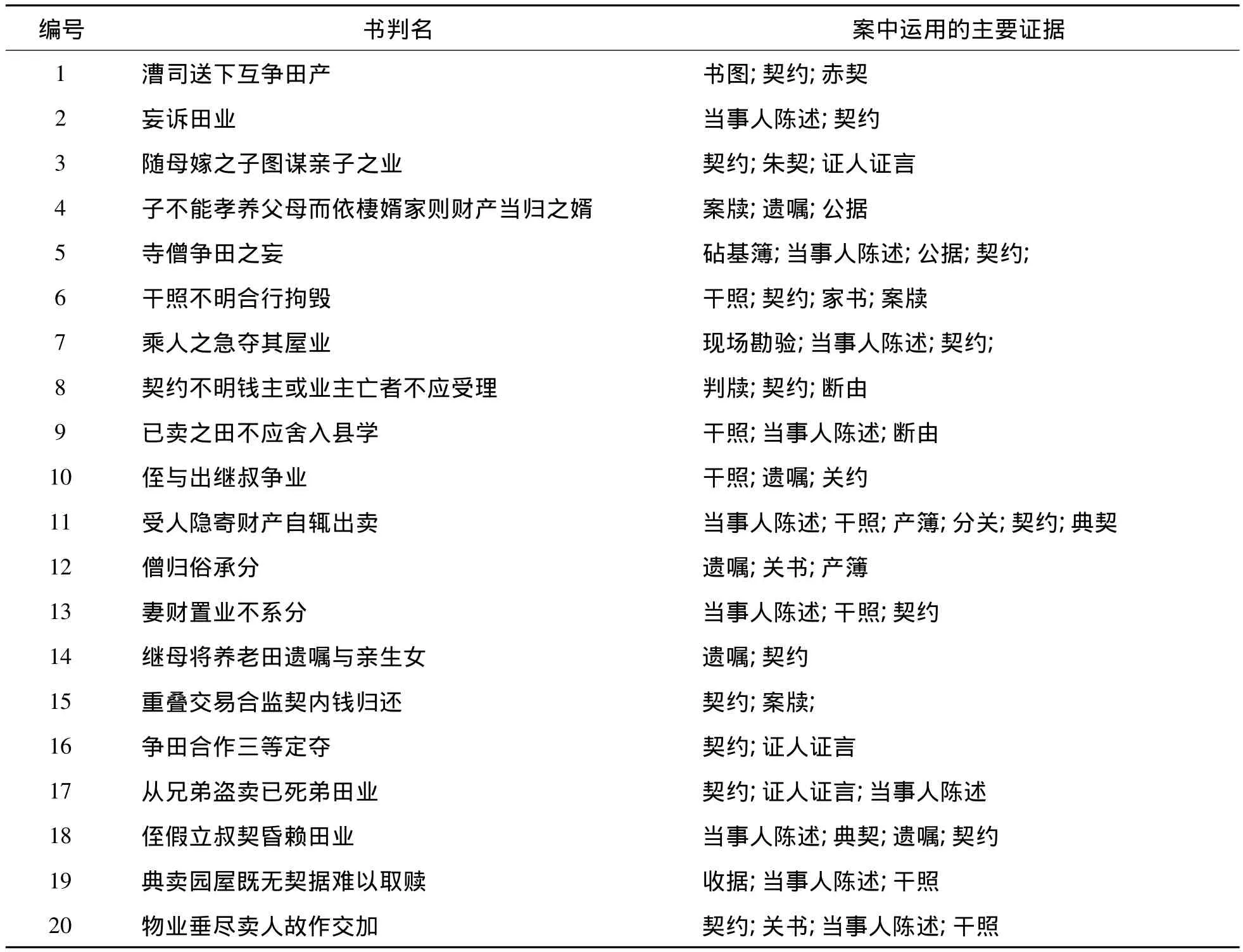

《清明集》之《户婚门》中部分案例案情及运用证据情形如表1。

表1所统计的20篇宋代民事判决,都是依证据作出的,并且判决的依据都是建立在对多种证据的综合判断上。上表中共使用证据63类,而其中书证即占49类,比例约占78%,并且一宗案件中,常有多件同类书证被采用。由此不难看出,在宋代民事司法实践中,书证是名副其实的“证据之王”。

表1 《清明集》之《户婚门》中部分案例运用证据情形一览

五、中国古代司法具有确定性

近几年来,在法律史学界发生的关于中国古代民事司法是否属于马克斯·韦伯所断言“卡迪司法”所展开的学术论争,至今仍僵持不下。以贺卫方、高鸿钧为代表的学者认为中国古代的司法判决为卡迪司法模式,不能严格地按照一套规则来判案,中国古代司法审判无确定性可言。我国台湾地区学者张伟仁和大陆学者陈景良等人则认为中国的成文法传统极为悠久,其司法的特征是依法、依据判决。①相关论争参见张伟仁:《中国传统的司法和法学》,载于《现代法学》2006年5期;陈景良:《宋代司法传统的叙事及其意义--立足于南宋民事审判的考察》,载于《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)2008年第4期;贺卫方:《中国古代司法的三大传统及其对当代的形响》,载于《河南省政法管理干部学院学报》2005年第3期:高鸿钧:《无话可说与有话可说之间——评张伟仁先生的〈中国传统的司法和法学〉》,载于《政法论坛》2006年5期。

笔者认为,持“卡迪司法”论的学者们的观点,明显缺乏对史料的深入挖掘与研究,存在着对中国古代司法传统的误读之处,有相当大的商榷余地。这种观点之弊端在于,夸大了特定历史时期或局部司法之不确定性,夸大了情理与道德在解决民事争议中作用,忽略了中国古代民事司法的证据之维和依法审断之维,没有意识到疏阔的伦理道德在解决民事纠纷中的软弱无力性,因而不符合中国司法传统的内在理路。

以宋代司法为例,宋代民事案件的审理注重证据,在判决之前,可实行调解,调解不成则据证判决。宋代法官对民事证据的重视已由感性的认识上升为理性的自觉,认为在民事审判中只有“是非别白,予夺分明”,才“不致嚣讼,重伤亲谊”[4]198。宋代民事司法中所运用的书证,常见之于史料的就有文书、户帖、丁籍、户抄、税籍、契书、契约、契照、契要、砧基簿、上手、上手干照、上手赤契、断由、断凭、干照、关书、地图、家书、遗嘱、族谱等等。宋代法官在民事司法实践中,形成了一套完备辨验与运用各类书证的方法与技巧。被视为“细故”的民事司法尚且如此重证据,人命关天的刑事司法对证据的重视程度可想而知。以宋代书证制度为理据,可以得出中国古代司法具有可预测性、客观性与确定性之结论。

[1]杨天宇.周礼译注[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[2](宋)范仲淹:太常少卿直昭文馆知广州军州事贾公墓志铭[C]//范忠淹全集.成都:四川大学出版社,2007.

[3](宋)文莹.玉壶清话[M].北京:中华书局,1984.

[4]名公书判清明集[M].北京:中华书局,1987.

[5]宋刑统[M].薛梅卿点校.北京:法律出版社,1999.

[6](宋)不著撰人.交易不凭钞[C]//州县提纲.四库全书本.

[7]天一阁藏明钞本天圣令校正[M].北京:中华书局,2006.

[8](宋)黄幹.勉斋集[M].四库全书本.

[9](清)徐松辑.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957.

[10](宋)苏颂.苏魏公文集[M].北京:中华书局,1988.

[11](宋)郑克编撰.折狱龟鉴译注[M].刘俊文,译注点校.上海:上海古籍出版社,1988.

[12](宋)罗大经.鹤林玉露[M].北京:中华书局,1983.

[13](元)施耐庵.水浒传[M].北京:中华书局,2005.

[14](宋)曾巩.分宁县云峰院记//曾巩集(上册).北京:中华书局,1984.

[15](元)脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1985.