柏拉图理想秩序观及其当代价值探析

周丽娜

(郑州大学公共管理学院,郑州 450001)

一、柏拉图理想秩序观的缘起

公元前431年,希波战争的创伤尚未完全恢复,古希腊又爆发了一场空前的战争——伯罗奔尼撒战争。不同于前者反侵略的正义性,此次战争起因于希腊内部两个主导国(雅典与斯巴达)及其领导下同盟的权力之争,正如修昔底德所论述的该战争的真正原因是“雅典势力的增长和因而引起斯巴达的恐惧”[2]。正因为此,战争的硝烟又开始笼罩着整个希腊,各城邦内部的矛盾冲突也日益激化,起义不断。伯罗奔尼撒战争对希腊世界造成的破坏是致命的,它进一步加速了希腊城邦的衰落。这期间,整个希腊呈现出混乱无序的状态,此亦为柏拉图理想城邦秩序思想产生的时代背景。

柏拉图所在的雅典,这个曾被誉为“全希腊的学校”[2]133,历来拥有灿烂文化与多样政治思想的城邦,最终因战争失败而丧失了希腊霸主的地位,其邦内一直引以为豪的民主政治也遭到破坏。作为雅典的上层人士,柏拉图自幼深受雅典优良文化和民主政治的熏陶,亲历了雅典由强盛到衰落的过程,其对民主政治的希望也随着老师苏格拉底的被处死而破灭。怀着对时代的反思和对正义、理想城邦秩序的探寻,他离开了雅典,广泛游历地中海各邦,最终产生了“理想国”及晚期城邦法治的构想。

二、“理想国”:基于灵魂和谐的秩序观

“理想国”,顾名思义是柏拉图设计的一种理想城邦模型,属于“应然性”理想主义逻辑,包涵了秩序构建及相应的政治体制设计,反映了柏拉图渴望恢复雅典昔日辉煌的美好愿景,体现了他对正义城邦秩序的不懈追求。

(一)基于“灵魂分工”的秩序

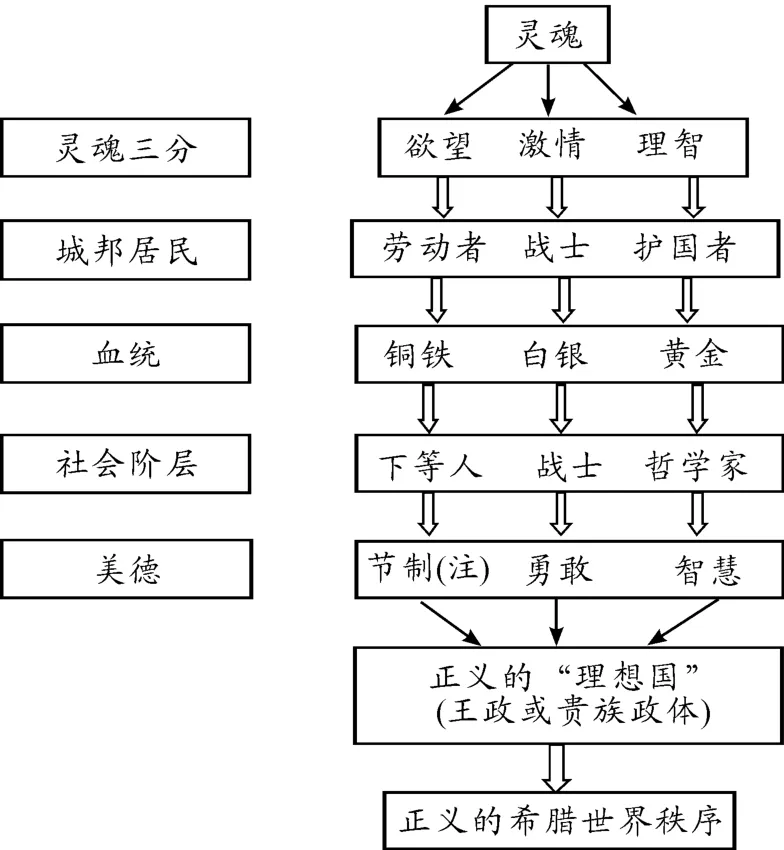

基于“灵魂三分”的假设,柏拉图构建了一个理想城邦——“理想国”,并在此过程中逐步推演出什么是正义。简言之,“理想国”中的秩序具体可见于以下3个层面:(1)个人层面上,柏拉图假设人的灵魂三分为:理智、激情、欲望,而人的心灵往往会被其中之一主导着,只有当“人的这三个部分彼此友好和谐,理智起领导作用,激情和欲望一致赞成由它领导而不反叛”[3],人的身心才会健康和谐。(2)城邦层面上,相应灵魂三分,城邦公民亦可分为护国者、战士和劳动者三种。柏拉图认为在“国家大到还能保持统一”[3]137的最佳限度内,城邦里“每个人必须在国家里执行一种最适合他天性的职务”[3]154,欲望主导的人为劳动者或商人,激情旺盛的人为战士,而拥有理智的哲学则天然应担当治国者的角色,即“除非哲学家成为我们这些国家的国王,或者我们目前称之为国王和统治者的那些人物,能严肃认真地追求智慧,使政治权力与聪明才智合二为一;那些得此失彼,不能兼有的庸庸碌碌之徒,必须排除出去”[3]214-215。在哲学家的理性之治下,居民各司其职、互不干涉,这样城邦自然呈现有序和谐。(3)希腊世界层面上,柏拉图认为“城邦建立在不需要进口货物的地方,这在实际上是不可能的”[3]60,这样“他们就必需不仅要为本城邦生产足够的东西,还得生产在质量、数量方面,能满足为他们提供东西的外邦人需要的东西”[3]61。每个城邦应依据其自然禀赋,生产其擅长的东西,或做其擅长做的事,这样希腊各城邦间就形成了一种分工合作的关系,且在经济、政治,抑或军事方面都是适用的,这在一定程度上体现了柏拉图的国际分工与国际贸易思想(详见图1)。

图1 “理想国”秩序的逻辑推演

综上所述,“理想国”中的3个层面是和谐统一的,呈现出基于自然禀赋的分工秩序,从个人心灵的节制、城邦内的理性之治,到城邦间的协调合作,这种依据天然分工而达成的和谐亦是柏拉图一直要追寻的正义。

(二)王政/贵族政体

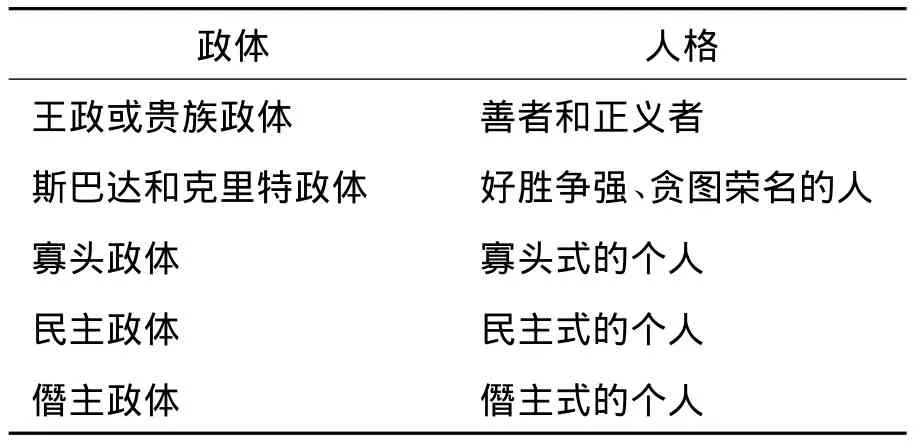

王政/贵族政体是柏拉图为其“理想国”设计的一套政治体制,为秩序的有效运行提供制度保障。基于人性的假设,柏拉图以“个人-城邦”作为基本分析单位,通过比较分析来论证王政/贵族政体的正义性。正如“人的基本类型有三:哲学家或爱智者、爱胜者和爱利者”[3]368,柏拉图认为政体与人的灵魂相似,“有多少种类型的政体就能有多少类型的灵魂”[3]157。柏拉图细数了古希腊城邦的5种政体:王政或贵族政体、斯巴达或克里特政体、寡头政体、民主政体和僭主政体,并相应列出了5种不同的灵魂或人格,其中“理想国”中的王政/贵族政体对应善者和正义者这种人格,斯巴达类型的制度对应好胜争强、贪图荣名的人,依次往下为寡头分子、民主分子和僭主(详见表1)。从幸福与美德方面,柏拉图对不同类型的人格进行逐一对比:正义者灵魂中的理性部分统治着其他非理性部分,心灵能达到和谐有序;僭主式个人“他的心灵充满大量的奴役和不自由,他的最优秀最理性的部分受着奴役;而一个小部分,即那个最恶的和最狂暴的部分则扮演着暴君的角色”[3]361。故得出:王政国家最善,僭主统治的国家最恶,即“没有一个城邦比僭主统治的城邦更不幸的,也没有一个城邦比王者统治的城邦更幸福的”[3]360。因而,通过对比不同类型的人格,柏拉图比较出了不同类型城邦及其政体的优劣,论证了王政/贵族政体的正义性与优越性。这亦可看作柏拉图对其“理想国”及其王政/贵族政体的推介。

表1 政体和人格的相应关系

(三)“大希腊民族主义”

“大希腊民族主义”为“理想国”中柏拉图理想秩序观的最终归结点,它融合了希腊中心主义与民族主义,对希腊民族与非希腊民族采取分而视之的态度,是一种集希腊民族认同与文明优越并存的意识倾向。不同于中国古代的天下主义,柏拉图以“民族/城邦”为基本单位来看待和区分世界,他视希腊为人类文明之所在,希腊人为文明人,而非希腊人则为野蛮人。面对希腊内部的纷争与冲突,柏拉图认为希腊各城邦间应是团结友爱的,应“外抗蛮族,内求团结”[3]208,“他们既然是希腊人,就不会蹂躏希腊的土地,焚毁希腊的房屋。他们也不会把各城邦的希腊人(少数罪魁祸首除外),不论男女老少,都当作敌人;由于这些理由,他们决不会蹂躏土地,拆毁房屋,因为对方大多数人都是他们的朋友”[3]211。柏拉图着重区分了战争与内讧两个概念,认为只有“当希腊人抗拒野蛮人,或者野蛮人侵略希腊人,他们是天然的敌人,他们之间的冲突必须叫做‘战争’”[3]210,而把“同种族希腊人之间的不和看作内部冲突,称之为‘内讧’”[3]211,故希腊内部的冲突仅属“内讧”范畴。在柏拉图看来,战争并不适用于希腊内,希腊人应该“热爱同种族的希腊人”、“热爱希腊故国的河山”、“热爱希腊人共同的宗教信仰”[3]210,因“希腊人与希腊人之间的一切关系是属于内部的,自家人的;希腊人与蛮族之间的关系是属于外部的,敌对的”[3]210。由此可见,柏拉图在对待希腊与外部世界的关系上带有浓重的希腊民族主义色彩,视非希腊人为蛮族、敌人,而其主张的正义城邦秩序仅局限于希腊世界内,并未把非希腊世界包括在内。因而,“大希腊民族主义”表现了柏拉图的希腊民族主义情结,寄予了其渴望实现希腊世界友好和谐的美好愿景,同时又带有很强的民族和地域局限性。

三、城邦法治:《法律篇》视域下的秩序观

如果说“理想国”还只是一种理想愿景,那么《法律篇》中的城邦法治则标志着柏拉图由理想回到了现实,其构想的城邦也由“人治”过渡到了“法治”。相较“理想国”,《法律篇》突出了法律在治理城邦中的作用,着重探求城邦走向强盛的法律之道,更具有现实性和可行性。

(一)法律之治

《法律篇》开篇,克里特人和斯巴达人皆认为是“神”(分别为宙斯与阿波罗)或者是立法者根据神谕而制定了他们城邦的法律,视法律之治为神性之治,以神论证了法律存在的合法性,且他们认为这些法律都是为了战争的意图而创造的,例如日常生活中的公餐和体育训练。接下来,克里特人和斯巴达人指出城邦间、城邦内、村落间、个人与个人间,甚至个人内部皆遵循着战争法则,良好城邦应是“它的组织和行政管理都要为了确保在战争中打败其他国家”[4]。柏拉图亦主张以法律手段治理城邦,例如他认为在和平时期应制定法律,保证每个公民定期进行军事训练,不管天晴下雨,“一个月至少留一天(如果当局认为合适,可以超过一天)用来进行军事演习”[4]252,制定的娱乐规划中应包括“战争游戏”等;但认为法律的意图并非战争,“最大的善既不是对外战争也不是内战(但愿我们永远不要诉诸两种战争中的任何一种),而是人们之间的和平与善意”[4]6。基于此,柏拉图认为政治家“只有当他把他所制定的有关战争的法律当作和平的工具,而不是他的关于和平的立法成为战争的工具时,他才成为一个真正的立法者”[4]7。因而,柏拉图晚期在城邦治理上主张理性之治与法律之治结合,从“杰出的人那儿获得真理,并以法律的形式配合它去管理国内事务和与其他国家的关系”[4]29,但在法律的意图上作了限制,认为法律应服务于城邦间最大的善——和平,是和平的工具。

(二)混合政体

混合政体是晚期柏拉图为其城邦法治设计的一套政治体制,与王政/贵族政体不同,体现了柏氏由理想政治到现实政治的发展,对后世西方政体的演变产生了深远的影响。从政体起源角度,柏拉图认为君主制和民主制这两种政体为其他一切政治体制产生的母制,“一切其他政制实际上都是由这两种母制的变种。如果(我们认为,没有哪个不是由这两种要素构成的国家能够正确地建立,这当然是我们的意见的中心点)——要享有自由、友谊和良好的判断力,对一种政治制度来说,绝对需要的是把上述两者结合起来”[4]94,前者由波斯推向极端,而后者由雅典推向极端。由于单一的君主制与单一的民主制自身往往存在着难以逾越的弊端,故柏拉图选取了“君主政制和民主政制之间的一种折中”[4]168,取得两者之间的平衡,即形成了混合政体,现实中以斯巴达和克里特两个城邦为代表。因而,柏拉图笔下的混合政体乃是一种包涵了君主与民主两种要素且规避了两者弊端,为城邦法治服务的政治体制。

(三)帝国秩序

在柏拉图理想秩序观中,若隐若现存在着一种“帝国秩序”,其中帝国地位天然由正义国家(良好国家)担当,此由柏氏构建城邦秩序的基本单位——城邦/民族、良好国家与邪恶国家的划分,以及雅典帝国原型等推演而来。具体而言,这种“帝国秩序”体现于两个层面:(1)希腊地区层面上,良好国家应置于邪恶国家之上,统管整个希腊世界。《法律篇》中,柏拉图如是区分了邪恶国家与良好国家,认为城邦内“当邪恶分子取得优势时,这个国家可以确切地说是‘劣于’它自己,并且是一个邪恶的国家;但当邪恶分子被打败时,我们可以说它是‘优于’它自己,并且他是一个良好的国家”[4]5。正如人性的节制、城邦内的理性之治,柏拉图认为良好国家具有节制、理性的美德,为正义国家,故它应扮演希腊世界的治理者,负责节制规范其他国家,尤其是邪恶国家,以使希腊世界处于理性、有序、和谐的秩序之中。(2)世界层面上,世界应置于非希腊世界之上,这是柏拉图民族主义情结在世界层面的表现。在柏拉图看来,希腊世界天然优于希腊以外的世界,非希腊人为野蛮人,可以战争的方式来对抗他们,实现世界范围内的希腊帝国秩序,但彼时希腊最紧要的任务是结束“内讧”,实现团结与和平。柏拉图的这种秩序观存在着天然的缺陷,首先就表现为对良好国家(正义国家)的判定上,因为定性判断在现实中往往是很难操作的,事实是“帝国”的桂冠常常落于拥有强大军事实力的强权者手中,从西方大国兴衰史就可见一斑。

四、结束语

古希腊的思想文化异彩纷呈,为西方文明的发展奠定了精神基础。正如雅斯贝尔斯所说:“直至今日,人类一直靠轴心期(公元前800至前200年间)所产生、思考和创造的一切而存在。每一次新的飞跃都回顾这一时期,并被它重燃火焰。自那以后,情况就是这样。轴心期潜力的苏醒和对轴心期潜力的回忆,或曰复兴,总是提供了精神动力。”[5]位于人类文明的发端,古希腊柏拉图的思想学说给人类留下了宝贵的精神文化财富,尤以秩序思想最具代表性。柏拉图的理想秩序观根植于其对彼时古希腊社会的反思与重构,其思想内涵至今对个人、国家,乃至世界的健康和谐发展仍具有重要意义。

第一,个人层面上,以人为本,注重人文关怀。秩序的本质即为处理人与人之间关系的问题,柏拉图以灵魂三分的人性假设为立论基点,从人身心的健康发展着手,层层推演与建构了其理想城邦秩序,这样即又以实现人类社会的正义与至善——和谐作为归结点,体现了柏拉图人本主义的思想理念。近年来,现实与学术界皆出现了越来越偏离与忽视“人”本身的倾向,例如单方面追求经济利益时对人类生存坏境的破坏,学界在研究秩序问题时对系统分析及结构或制度理论的推崇,而旨在探究“人”自身价值的政治哲学往往被视为晦涩难懂的事物而被束之高阁。正如欧洲文艺复兴时期,对人自身的重视,如何回归人的本源,以人为本,从人类自身健康、和谐、发展的角度来看待与改造世界,已成为当今我们在现实与学理两方面皆面临的重大问题。

第二,国家层面上,国内稳定和谐为第一要务,推崇理性、节制的美德,注重法制建设。作为近现代一直活跃于世界舞台的基本行为体——民族国家,它与古希腊时期的城邦国家有极大的相似性,故可借鉴柏拉图有关城邦秩序的思想理念。柏拉图认为国内的和谐稳定是政治家应首先关注的问题,他提醒“人们应该永远记住,一个国家应当自由而明智,内部要和谐。这才是立法者立法时要集中注意的”[4]93。依据柏拉图的城邦秩序理念,国内社会成员的有序分工为实现社会和谐的有效方式,注重对公民节制美德的培养,正如孔子“克己复礼”的主张,在社会上形成崇尚节制、理性、智慧的道德风气,再辅以法律规范予以约束之,这样社会成员各司其职,各安其位,故社会达至稳定和谐。

第三,世界层面上,注重国际合作,健全国际制度规范,发挥制度规范对于世界和平的作用。在全球化迅猛发展的今天,国家间的联系与交流日益紧密,国家间相互依存度不断上升,全球化治理日益提上国际相关领域的议事日程上来。基于此,在新时期的国际秩序构建中,国家间合作日益摆到很重要的位置,且对范围与深度的要求在加大。在核时代的今天,还应充分发挥国际制度规范对战争的制约及对和平的促进作用,将制度规范视为推进世界和平的工具,而非仅为一国利益服务。同时,我们应看到柏拉图思想的时代局限性,如他把希腊人与外族人视为“天然的敌人”[3]210,在对待民族/国家间问题上易陷入民族主义和西方中心主义,反而不利于人类世界的和平与和谐。

[1][英]彼得·阿克罗伊德.古代希腊[M].冷杉,冷枞,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2007:24.

[2][古希腊]修昔底德.伯罗奔尼撒战争史[M].谢德风,译.北京:商务印书馆,1985:19.

[3][古希腊]柏拉图.理想国[M].郭斌和,张竹明,译.北京:商务印书馆,1986:170.

[4][古希腊]柏拉图.法律篇[M].张智仁,何勤华,译.上海:上海人民出版社,2001:3.

[5][德]卡尔·雅斯贝斯.历史的起源与目标[M].魏楚雄,俞新天,译.北京:华夏出版社,1989:13-15.