政府干预、媒体监督与公司无形资产投资

裴志伟 陈典发

(南开大学 经济学院,天津300071)

一、引言

无形资产对企业发展至关重要,它有助于企业获得高于同行业的利润水平(李悠成等,2000[1]),提升企业价值和未来业绩(李寿喜与谌瑜,2005[2]),创造出竞争对手难以模仿的竞争优势(邵红霞等,2006[3])。但中国上市公司的无形资产占总资产的比例仅为1.96%(王娟娟与梅良勇,2007[4]),而美国企业的比例则高达50%~60%(梁莱歆,2003[5]),某些高新技术企业这一比例甚至更高。鉴于此,中央及各地方政府制定相关法律、法规鼓励企业进行无形资产投资,但与发达国家相比依然很低。

哪些因素影响了企业无形资产投资?学者们主要从公司治理和宏观环境的角度展开了研究。第一,从公司治理的角度。Dyck与Zingales(2004)[6]认为企业控制权与现金流的分离程度对资本投向产生影响,分离程度增大会导致终极控制人倾向于减少诸如R&D和无形资产(技术性资产)等长期投资。杨蓉与李红艳(2013)[7]也认为高管控制权、自由现金流等会影响企业无形资产投资。辛清泉等(2007)[8]研究了经营者报酬与企业无形资产比例之间的关系。郝颖等(2012)[9]认为终极股东现金流权会影响企业无形资产的投入。第二,从宏观环境的角度。郝云宏与张蕾蕾(2006)[10]认为企业无形资产中声誉的影响因素不仅受到当年经济性因素(如市场风险、绩效以及股利收益等)与非经济性因素(如媒体曝光程度和产权结构)的影响,还受到前一年经济性与非经济性因素的影响。赵静与郝颖(2013)[11]研究表明,基于 GDP竞争的动机,地方政府将倾向于增加固定资产投资,消减技术投资,最终导致固定资产的投资挤占了技术投资,扭曲了资本投资结构。除此之外,公司本身的利润和规模也是影响企业无形资产投资的重要因素(王娟娟和梅良永,2007[4])。

通过梳理文献发现,已有研究对企业无形资产投资因素的研究多局限在诸如公司利润、公司规模、市场风险、产权结构、现金流权等因素,鲜有文献从中国转型期的制度背景出发,探讨“政府干预”对企业无形资产投资的影响。虽然郝颖和刘星(2011)[12]、郝颖等(2012)[9]研究了“政府干预”对资本投向的影响,但是上述学者的研究并没有分析制度环境是如何导致政府对企业无形资产投资干预的作用机制,以及哪些手段可以减轻或抑制政府对企业的干预。本文的创新点在于:第一,深入剖析了我国转型期制度环境导致政府干预的作用机理,进而政府干预影响企业的无形资产投资。第二,基于两套不同渠道来源的数据指标来衡量各地区的政府干预程度,有效地减轻了已有研究仅仅依据某一衡量指标所带来的片面性,保证了结论的稳健性。第三,媒体在政府治理中发挥着重要的监督作用。本文手工搜集了媒体治理方面的数据,构建媒体监督指数来检验媒体治理对地方“政府干预”的约束作用进而对企业无形资产投资的影响。

二、制度背景与研究假设

(一)制度背景

制度是规范人们交易活动的行为准则,对个体行为起着影响、支配及约束的作用。对于转型期的中国而言,当下制度的一个典型特征就是“政治集权”和“经济分权”,这种中国式的分权导致政府对企业过度干预和管制。政治集权下基于经济绩效的晋升考核制度构成了地方政府激励的源泉,地方政府为了追求“政绩”,有强烈的动机对企业进行干预,使更多的资源投资于GDP贡献大的项目(陈刚等,2009)[13]。加之,我国政府官员处于一个相对封闭的内部劳动力市场,一旦被罢免,很难在组织外找到工作,仕途内外存在巨大的落差,造成一旦进入官场就必须努力保住职位并争取一切可能的晋升机会(周黎安,2007[14])。这些都加剧了政府对地方经济和企业的干预和过度管制,以达到促进短期经济绩效增长的目的。而“政治集权”下的“经济分权”进一步加剧了地方政府的干预能力。因为,地方政府掌管了大量资源的控制权和分配权,如企业的税收优惠、企业技术开发与创新的补贴、稀缺资源的开发、特许经营权等。企业想要获得某种资源的开采权或者准入权必须经过地方政府的允许,通过这样的方式,地方政府进一步加强了对地方经济和企业的干预。政府对经济的过度干预导致政府官员的利益攫取和寻租空间的扩大,不利于地方经济和企业的发展。

依据上述逻辑,地方政府有动力和能力干预企业的投资方向和结构。这种政府干预不仅影响企业的投资决策也扭曲了市场的资源配置作用,不利于企业市场主体地位培育和政治经济体制的转型。那么,政府干预对企业的无形资产投资会产生怎样影响?其影响机制是什么?媒体监督能否起到抑制政府干预的作用?上述问题迫切需要加以解答。

(二)“政府干预”与公司无形资产投资

无形资产(Intangible Assets)有广义和狭义之分,狭义的无形资产是指专利、商标、商誉、管理质量等技术性无形资产。在中国,无形资产还包括土地使用权、特许经营权等权益类无形资产(邵红霞与方军雄,2006[3])。根据本文研究目的,将无形资产特指定为狭义的无形资产。对无形资产的投资,所需资金投入量大、研发周期长,短期内对地方经济绩效贡献不明显,且无形资产的投资具有高度不确定性,一旦研发失败会导致投资无法收回。相比之下,固定资产投资风险要小得多,不仅能吸纳大量人员就业、增加GDP总量且资产的可视性强,价值容易评估,能很好地彰显官员的“政绩”(Lu,2009[15];郝颖与刘星,2011[12])。因此,地方政府会有强烈的动机干预企业的投资方向,以增加固定资产投资,减少对无形资产的投资。

“政府干预”导致企业减少无形资产投资的作用机制有两种:第一,地方政府通过其所属的国有企业进行控制。在我国,约84%的上市企业由政府控制(刘芍佳等,2003[16]),政府拥有对国有企业管理层的任免权,这样企业管理层出于政治前途的考虑,就会服从上级政府指令(辛清泉,2009[17]),将企业资金投入到更能增加政府绩效的项目上去。在资金有限的情况下,通过挤出效应减少了无形资产的投资。第二,相对于政府控制的国有企业,民营企业天然处于国有经济体系的自保系统之外,在垄断性和专营性资产上的投资机会较少,进入门槛高(郝颖等,2012[9])。民营企业为了获得某些稀缺资源或者某一行业的准入权,倾向与政府建立政企关系。通过与政府官员建立关系,可以给企业家带来巨大的利益(Krueger,1974[18];Faccio,2006[19]),正是通过这种政企关系,地方政府来干预民营企业的投资决策。而企业的行为内生于制度环境,是既定经济环境下的理性选择,制度条件能够改变企业从事某一行业的收益,从而影响企业的决策偏好(周中胜等,2012[20])。因此,民营企业也会迎合政府的要求,将资金更多投资于对政府绩效作用大的项目。基于上述分析,本文提出如下假设:

假说1在其他条件相同的情况下,政府过度干预和管制的存在会抑制公司无形资产投资。

(三)媒体监督与政府干预

随着计算机网络的发展和普及,媒体的监督治理作用越来越显现出来。媒体监督在公司治理中发挥着重要的作用(Dyck和Volchkova,2008[21];Joe和 Louis,2009[22];张烨,2009[23];醋卫华与李培功,2012[24]),如约束高管行为(吴超鹏等,2012[25])、降低企业代理成本(梁红玉等,2012[26])、保护投资者的利益(李常青与熊艳,2012[27])等。然而,媒体对抑制“政府干预”也发挥着不可或缺的监督作用(Besley和Prat,2006[28])。国家三令五申地提出要政企分开,严禁政府过度干预和管制企业,让企业真正成为市场的主体。媒体的监督能够在一定程度上防止政府以各种借口干预企业的投资决策,并从中攫取利益。基于此,本文提出如下假设:

假设2在其他条件相同的情况下,与媒体监督程度较高的地区相比,“政府干预”对处在媒体监督水平较低地区里的企业无形资产投资的抑制作用更明显。

三、研究设计

(一)样本与数据

本文以1998-2009年沪、深两市除金融行业外所有A股上市公司为研究样本,剔除了ST和*ST的公司以及数据不齐全的公司;为消除极端值的影响,对企业层面的连续变量在1%与99%分位数处进行缩尾处理;经过样本筛选,最终获得8 843个公司-年度观测值。本文上市公司财务数据全部来自CSMAR数据库。此外,衡量政府干预的制度指标分别来自《中国检察年鉴(1999-2010)》与《政府治理、投资环境及和谐社会》。

(二)变量定义

1.关于“政府干预”的变量定义

政府对企业的干预和管制导致寻租空间的扩大,从而加剧官员的腐败行为。本文参照Fisman和 Gatti(2002)[29]、Brown等(2013)[30]、陈刚等(2009)[13]学者的做法,使用每万名公职人员中职务犯罪立案数来衡量“政府干预”程度。其中,职务犯罪立案数(包括贪污、渎职立案数)来自《中国检察年鉴(1999-2010)》,各省市公职人员数来自《中国统计年鉴(1999-2010)》。该值越大,表明地方政府干预程度越严重。

为了保证研究结论的稳健性,本文还采用世界银行《政府治理、投资环境与和谐社会中国(2006)》中的“与政府打交道的时间”数据作为政府干预的替代变量。根据已有研究(La Porta等,1998[31];Fan等,2011[32];万华林和陈信元,2010[33];陈德球等,2011[34]),“与政府打交道的时间”反映了政府对企业的干预程度和政府办事效率。与政府打交道时间越长说明政府干预越严重,也表明政府的低效率,而政府的低效率意味着企业面临更漫长的行政审批程序和更多的政府干预。该值越大,表明与政府打交道的时间越长,政府干预越严重。

关于“媒体监督指数”的衡量。媒体(尤其是网络媒体)在一定程度上起到监督地方政府“攫取之手”的作用,有助于减轻对企业无形资产投资的影响。为了衡量媒体监督对各省市地方政府干预的约束作用,借助国内流行的四大搜索引擎(百度、360搜索、搜狗与搜搜)手工查询各省市各年度曝光的“野蛮拆迁”信息量①在搜索引擎中输入“xx年+xx省野蛮拆迁”可得媒体披露的信息量。,然后对该指标(即省级层面的面板数据)进行标准化处理。若某省某年的信息量大于该年度的均值,则赋值为1,否则为0。最后再将四大搜索引擎的信息量在同一年度汇总,即得媒体监督指数index,取值在0与4之间。该指数越大,表示媒体对地方政府的监督作用越强。

2.变量定义

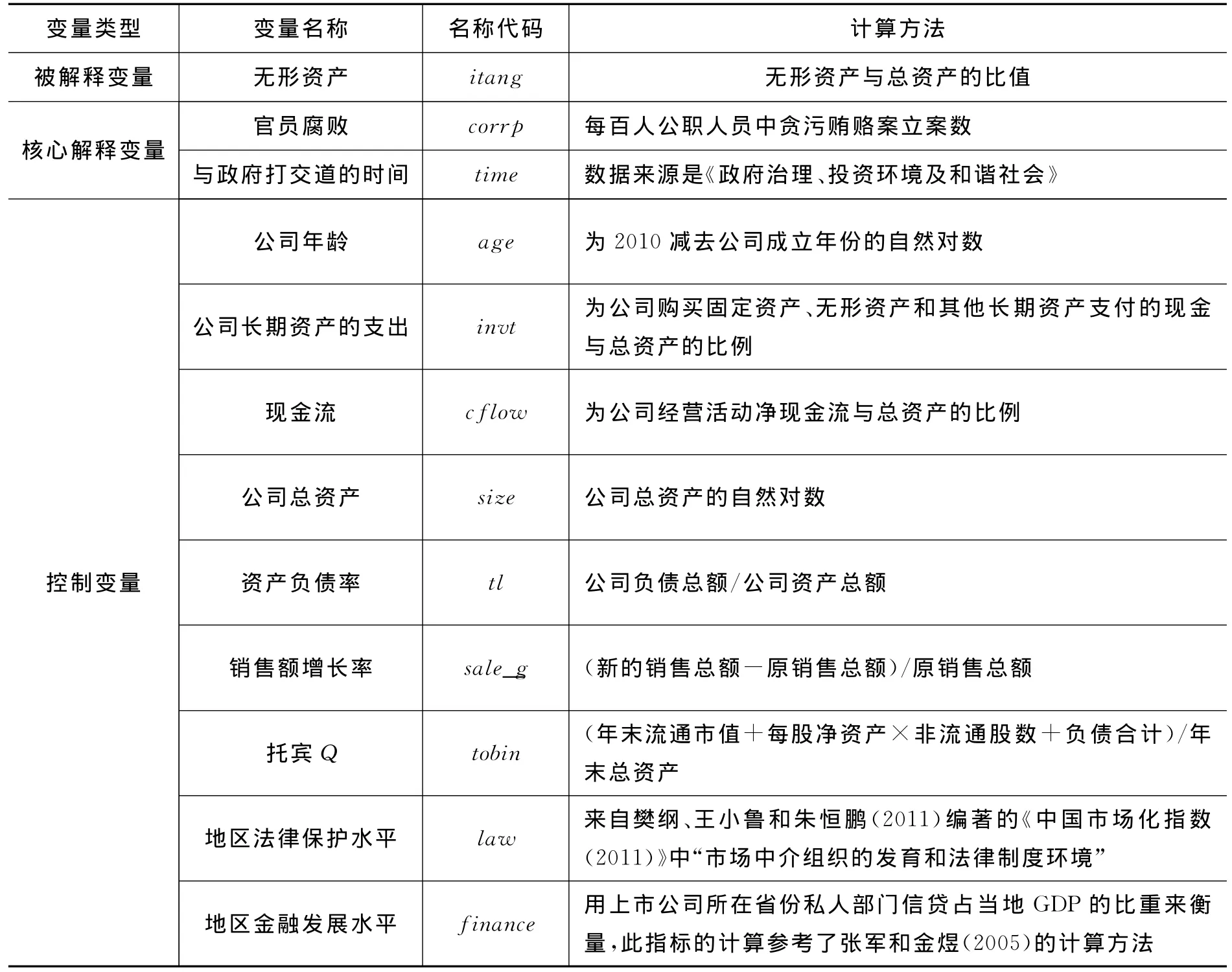

参照郝颖和刘星(2011)[12]的做法,用无形资产除以总资产来衡量企业无形资产持有水平。根据已有研究(Dyck和 Zingales,2004[21];Besley和Prat,2007[28];王娟娟与梅良,2007[4];醋卫华与李培功,2012[24]),控制了如下变量(见表1)。

表1 变量及其解释

3.计量模型设定

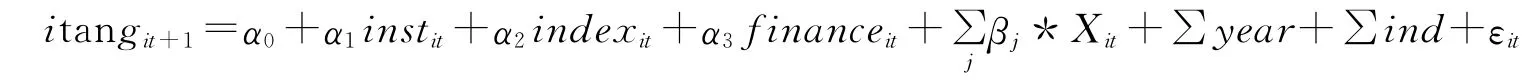

为了检验假设1和假设2,设定如下计量模型

其中,被解释变量itangit+1为公司i下一期的无形资产水平,instit是公司i所在地区第t期的“政府干预”变量,lawit为公司i所在地区第i期的法律水平,indexit为公司i所在地区第i期的媒体监督水平,financeit为公司i所在地区第i期的金融发展水平,Xit代表一系列公司特征的控制变量,包括公司年龄(age)、现金流(cflow)、投资支出(invt)、资产负债率(tl)、公司总资产(size)、公司性质(state)、托宾Q值(to-bin)、销售额增长(sale_g)等指标,∑year表示年度固定效应,∑ind表示行业固定效应,εit表示残差项。本文运用OLS估计模型并用怀特稳健标准误处理异方差问题。

四、实证分析

(一)描述性分析

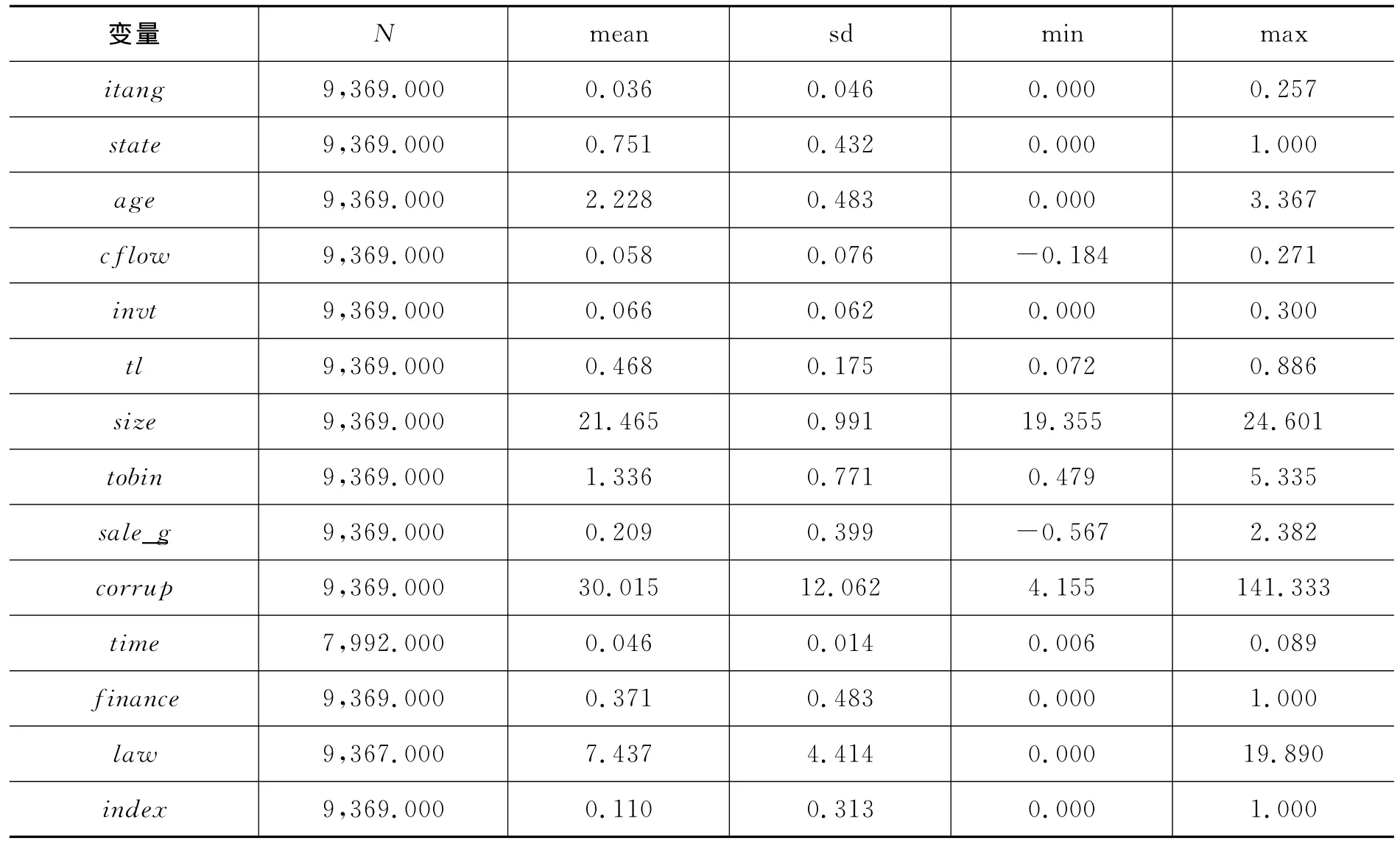

表2 变量的统计特征

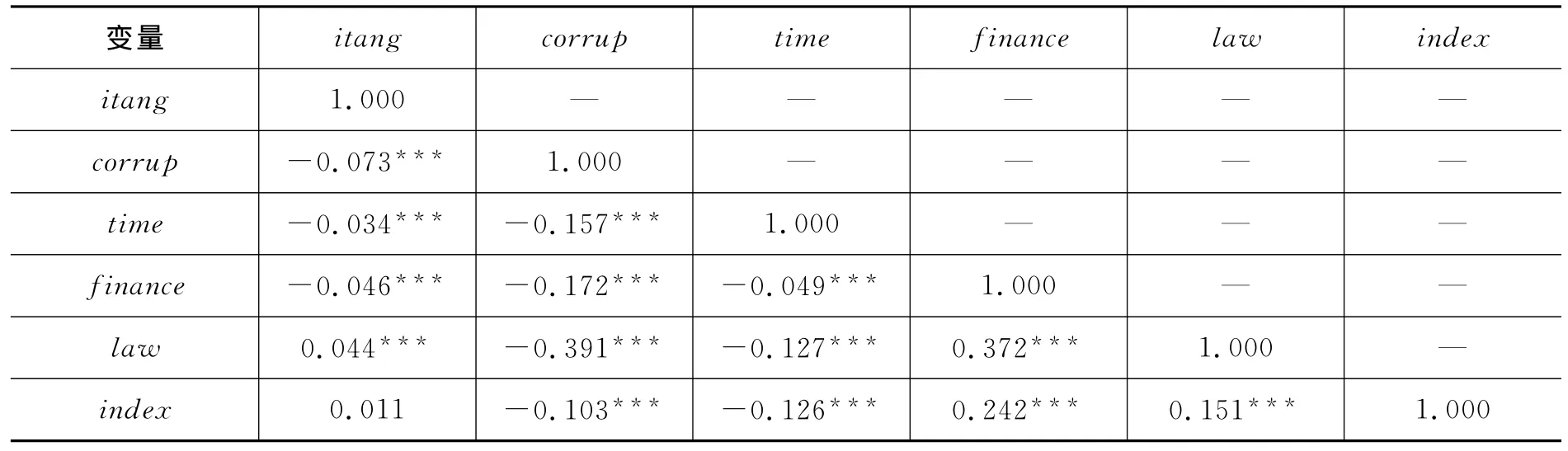

表2的描述统计可发现,企业无形资产(itang)的均值仅为3.6%,其标准差为0.046,说明企业无形资产价值平均来说很低,而且无形资产的标准差较大,因而企业间无形资产投资比例差异明显。各地区corrup衡量“政府干预”的变量却存在着显著的差异。另外,从表3的相关矩阵可知,企业无形资产(itang)与“政府干预”(corrup)和“与政府打交道的时间”(time)的相关系数为负且显著,说明政府的“政府干预”降低了无形资产投资,这印证了假设1。而且,还发现金融发展水平(finance)、法律水平(law)均与无形资产(itang)在1%的水平上高度相关。

表3 主要变量的相关系数矩阵

(二)基准回归分析

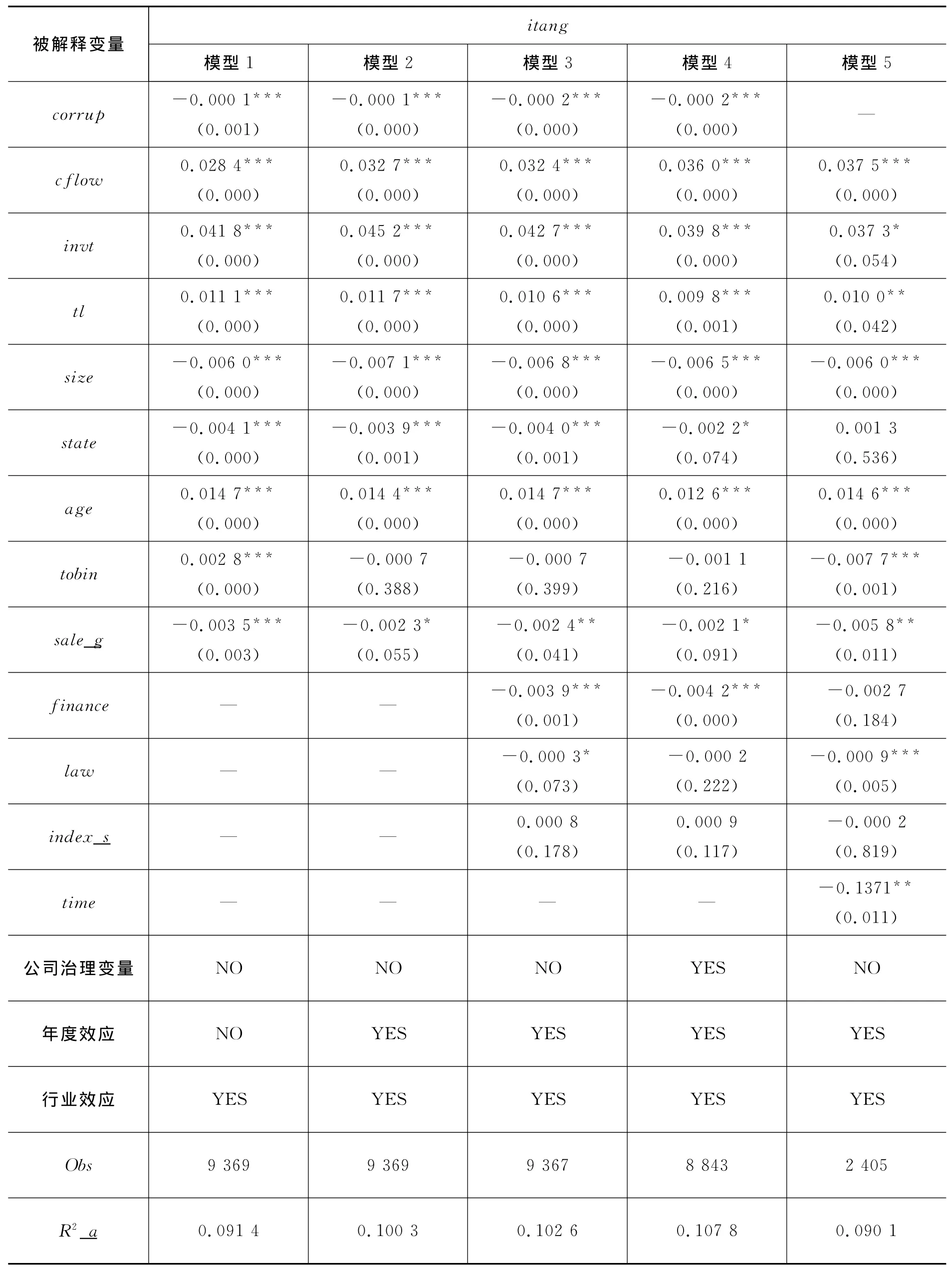

为了检验假设1,表4给出了样本的回归结果,以衡量“政府干预”对企业无形资产的影响。在模型1中,只控制了行业效应而没有控制年度效应,模型2则既控制了行业效应也控制了年度固定效应。从这两个模型中可以看出,“政府干预”的系数为负且显著,说明“政府干预”降低了企业的无形资产,而且企业地区越腐败,无形资产就越少,印证了假设1的成立。模型3进一步控制了三个宏观经济变量,并没有改变“政府干预”的符号,而且还发现地区媒体监督水平(index)越高,公司无形资产就越高,这是因为地区媒体监督水平越高一般意味着地方“政府干预”被曝光的概率上升,会在一定程度上制约“政府干预”行为。为了检验公司内部治理状况对“政府干预”与无形资产影响的研究,模型4在模型3的基础上加入了第一大股东持股比例这一变量,结果显示第一大股东持股比例没有对“政府干预”的系数和显著性水平产生影响,说明公司内部治理并没有起到抑制 “政府干预”的作用。

从表4中还可以发现,现金流的系数大于零且显著,意味着上一期现金流(cflow)越多本期无形资产量就越多;上一期的投资支出(invt)越多,本期的无形资产就越多;企业成立时间(age)越长,其所拥有的无形资产就越多,这些都符合预期;企业的大小(size)、企业的所有权性质(state)系数显著为负,说明规模越大的企业无形资产越少,因为在我国规模大的企业大部分都是属于国有企业,因而更容易引发“政府干预”,导致无形资产的减少,符合预期。另外,企业的成长性(tobin)对无形资产的影响不显著。总之,表4中的模型1、模型2、模型3以及模型4都支持了假设1,即“政府干预”降低了企业的无形资产。

为了保证假设1结果的稳健性和可靠性,本文用“与政府打交道的时间”来衡量“政府干预”。表4中的模型5就是基于“与政府打交道时间”的计量回归,结果显示“政府干预”指标的系数仍然显著为负,从而证明了假设1的稳健性。

(三)基于媒体分组的实证检验

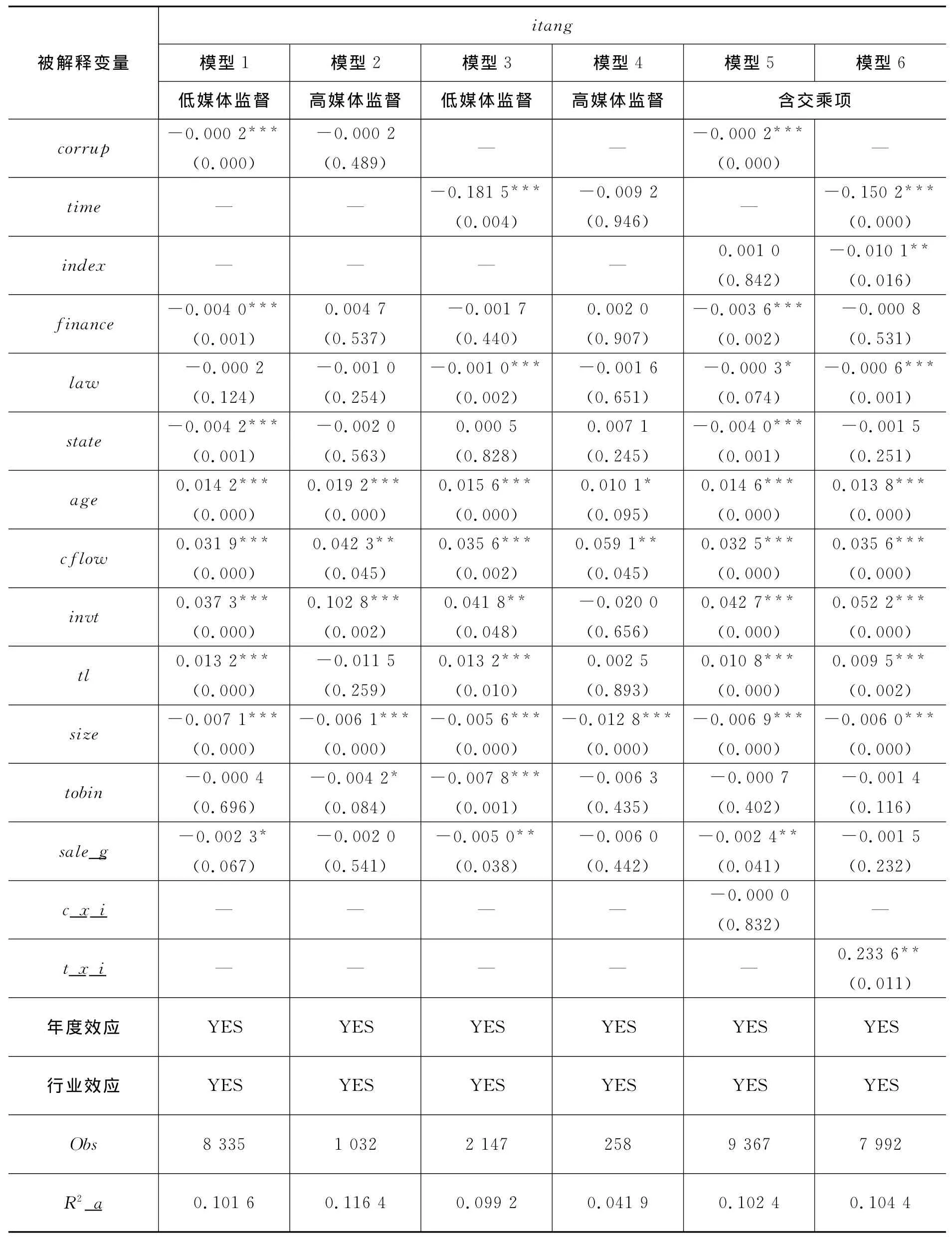

为了检验假设2关于媒体是否能够起到抑制“政府干预”的作用,将不同企业所在地区的媒体分为两组,即高媒体监督组和低媒体监督组。其划分标准是取当年媒体平均值,高于平均值的则归于高媒体监督组,小于平均值的则归于低媒体监督组。基于表4中的模型3和模型5的基础上进行分组检验,估计结果为表5。从模型1、模型2、模型3、模型4中可以看出,反应“政府干预”的系数均为负数,且模型1和模型3的系数显著为负,模型2和模型4的系数不显著但其符号方向符合理论预期。模型5和模型6分别加进了媒体监督(index)、官员腐败(corrup)及与政府打交道时间(time)的交互项,计量结果显示系数在1%的水平下显著为负,说明媒体监督起到了抑制“政府干预”的作用。综上所述,在媒体监督作用较弱的地区,“政府干预”对企业无形资产的影响更大;在媒体监督较强的地区,“政府干预”行为对企业无形资产存在一定的影响但结果并不显著。因此,假设2成立。

表4 基准回归

表5 媒体监督水平

五、结论

以我国转型期的制度为背景,从地方政府的角度,利用地区层面的制度数据及沪深两市上市公司的样本数据来探讨我国企业无形资产低的原因。为了保证研究结果的稳健性,本文采用两套不同来源的数据来检验地方政府干预行为对企业无形资产投资的影响,并且,本文还手工搜集媒体治理方面的数据构建了媒体监督指数,并将其分为高媒体监督组和低媒体监督组,以此来衡量媒体监督抑制政府干预的作用。研究发现:第一,在当前政治集权和经济分权的制度下,地方政府实施的政府干预行为会导致企业无形资产投资的减少。第二,在其他条件相同的情况下,相对于民营企业,政府干预行为对地方国有企业无形资产投资的影响更为显著。第三,媒体监督在一定程度上抑制了地方政府的政府干预行为,进而影响公司的无形资产投资。在媒体监督作用较弱的地区,政府干预对企业无形资产投资的影响较大,媒体监督较强的地区,政府干预对企业无形资产投资存在一定的影响但效果并不显著。第四,各类设定分组检验均表明结论具有较强的稳健性。本文的政策启示是,我国转型期的制度导致地方政府有动力有能力干预经济的运行和企业的投资决策。要想有效地抑制政府干预行为,一是需要转变以经济绩效为主的官员晋升考核机制;二是要调整政企关系,减少政府对企业不必要的干预和管制;三是要充分发挥媒体的监督作用,使媒体能够成为强有力的约束政府干预企业行为的工具。

[1]李悠成,陶正毅,等.企业如何保护核心能力的载体——无形资产[J].对外经济贸易大学学报,2000(4):49-52.

[2]李寿喜,谌瑜.中国上市公司无形资产投资与企业价值相关性研究[J].上海金融,2005(5):37-39.

[3]邵红霞,方军雄.我国上市公司无形资产价值相关性研究[J].会计研究,2006(12):25-32.

[4]王娟娟,梅良勇.我国上市公司无形资产的现状分析——基于沪深A股上市公司的数据研究[J].中南财经政法大学学报,2007(2):101-105.

[5]梁莱歆.我国高科技上市公司无形资产现状令人担忧[J].统计研究,2003(5):36-39.

[6]Dyck A,Zingales L.Private Benefits of Control:An International Comparison [J].Journal of Finance,2004,59(4):537-600.

[7]杨蓉,李红艳.高管控制权、自由现金流与企业投资行为——基于中国制造业上市公司.上海经济研究,2013(12):72-94.

[8]辛清泉,林斌,等.政府控制、经理薪酬与资本投资[J].经济研究,2007(8):110-122.

[9]郝颖,李晓欧,等.终极控制、资本投向与配置绩效[J].管理科学学报,2012(3):83-96.

[10]郝云宏,张蕾蕾.持久的竞争优势与战略资源——企业声誉理论研究综述[J].江西社会科学,2006(4):128-135.

[11]赵静,郝颖.GDP竞争动机下的企业资本投向与配置结构研究[J].科研管理,2013(3):103-110.

[12]郝颖,刘星.政府干预、资本投向与结构效率[J].管理科学学报,2011(4):52-73.

[13]陈刚,李树,等.援助之手还是攫取之手?[J].南方经济,2009(7):3-15.

[14]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36-50.

[15]Lu T,Haresh S.Auditor Conservatism and Investment Efficiency[J].The Accounting Review,2009,84(6),1933-1958.

[16]刘芍佳,孙霈,等.终极产权论、股权结构及公司绩效[J].经济研究,2003(4):51-62.

[17]辛清泉.政府控制、资本投资与治理[M].北京:经济科学出版社,2009.

[18]Krueger A.The Political Economy of the Rent Seeking Society[J].American Economic Review,1974,64(3):291-303.

[19]Faccio M.Politically Connected Firms[J].American Economic Review,2006,96(1):369-386.

[20]周中胜,何德旭,等.制度环境与企业社会责任履行:来自中国上市公司的经验证据[J].中国软科学.2012(10):59-68.

[21]Dyck A,Volchkova N,Zingales L.The Corporate Governance Role of the Media:Evidence from Rus-sia[J].Journal of Finance,2008,63(3):1093-1135.

[22]Joe J,Louis H,Robinson D.Managers’and Investors’Responses to Media Exposure of Board Ineffectiveness[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2009,44(3):579-605.

[23]张烨.媒体治理与公司治理关系研究述评[J].经济学动态,2009(6):137-141.

[24]醋卫华,李培功.媒体监督公司治理的实证研究[J].南开管理评论,2012(1):33-42.

[25]吴超鹏,叶小杰,等.媒体监督、政治关联与高管变更——中国的经验证据[J].经济管理.2012(2):57-65.

[26]梁红玉,姚益龙,等.媒体监督、公司治理与代理成本[J].财经研究,2012(7):90-100.

[27]李常青,熊艳.媒体治理:角色、作用机制及效果——基于投资者保护框架的文献述评[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2012(2):9-16.

[28]Besley T,Prat A.Handcuffs for the Grabbing Hand?Media Capture and Government Accountability[J].American Economic Review,2006,96(3):720-736.

[28]Fisman R,Gatti R.Decentralization and Corruption:Evidence across Countries[J].Journal of Public Economics,2002:325-345.

[30]Brown N.Greased Wheels or Just Greased Palms:Political Corruption and Firm Value[J/OL]http://ssrn.com/abstract=1882011.

[31]La Porta R,Lopez-de-Silanes F,Shleifer A,et al.Law and Finance[J].Journal of Political Economy 1998,106(6):1113-1155.

[32]Fan J P H,Wei K C J,Xu X.Corporate Finance and Governance in Emerging Markets:A Selective Review and an Agenda for Future Research[J].Journal of Corporate Finance,2011,17(2):207-214.

[33]万华林,陈信元.治理环境、企业寻租与交易成本——基于中国上市公司非生产性支出的经验证据[J].经济学(季刊).2010,(2):553-570.

[34]陈德球,李思飞,等.政府质量、终极产权与公司现金持有[J],管理世界,2011(11):127-141.