大学英语大班课堂学生均衡参与口语练习活动的行动研究

田九胜

(华南师范大学 外文学院,广东广州 510631)

一、引言

随着全球化的发展,社会对就业人才英语口语交际能力提出更高要求。近十年来,中小学英语课标改革成效显著,大学新生的英语水平逐渐提高。在这种形势下,各大学按照《大学英语课程教学要求》(2007)大力加强非英语专业学生口语表达能力,不断深化改革,大学英语口语教学取得长足进步。然而,随着大学扩招,大学英语课堂大多以大班形式授课,平均班级人数在50人以上(王海啸,2009;杨静、姚利民,2012)。综合国内外学者(Harmer,2000:129;Coleman,1989;顾曰国,2001①)对大班的界定,40人以上的班级可视为大班。班级大不仅影响教育公平和教育均衡化(张国林,2013),而且给课堂教学带来诸多问题,如教育关照度减少,影响学生参与课堂活动和教学效果(杨静、姚利民,2012),影响师生和生生互动模式(王爱玲,2011),影响教学形式和教师期望(李方安,2002)。班级大给英语课堂教学带来一些负面影响,如口语活动难开展(Locastro,2001),很难提供个性化学习方式(Hess,2001),学生参与课堂口语练习的机会少(Ur,2000),无法控制“交际法教学”活动(Hayes,1997),口语交际活动机会不均(马金龙,2001)等。可见,大班英语口语教学,尤其是学生参与问题是困扰英语教师的一个难题。

现有的英语口语教学研究主要集中在下面几个方面:互动理论与说的技能、学习者之间的互动、师生互动的质量、流利性与准确性、口语交际策略等(何广铿,2011:196-199)、输入和输出的作用(孙艳、王大伟,2003;胡伟华、李娜,2012)。虽然柯艺(2003)、肖丽群(2011)和李磊(2011)研究了大学英语口语教学的学生参与问题,他们主要探讨影响参与的因素。在现有文献中还未见关于大学英语课堂口语练习活动(下面简称 “口语活动”)的 “均衡参与”研究。综上所述,研究口语活动均衡参与具有现实意义和研究价值。

二、理论依据

1 相关概念

“参与”(participation)出自管理学,指成人卷入群体活动的状态 (曾琦,2001)。Astin(1984)建立了有关学生参与的卷入理论:“学生参与指的是学生投入到学术活动中的生理和心理的能量。”这种能量的投入既有身体行为方面的投入,也有心理和情感方面的投入。本研究将“参与”界定为主体参加(包括行为、认知、情感三个方面的能量投入)到口语活动过程并与其他主体一起完成口语活动。裴娣娜(2000)认为,主体参与的核心问题是学生主体参与状态和参与度问题。笔者认为,参与度指参与的各种程度,均衡参与(even participation)是参与度的一种最佳状态,指所有学生都能主动参与到课堂活动中。参与度达到一定程度,即课堂中人人参与的状态就是均衡参与,这里“均衡”是相对的。

Ur(2000:121)认为,课堂机会不均是学生在外语口语课堂参与度低的原因之一,“均衡参与”是优质的口语活动特征之一。教育中的均衡指“平等、均等、平均、同质化”(张雪龙,2001)。均衡参与不仅包括参与机会和时间上的平等,还包括参与的质量,如互动性、话语量、主动性、热情度等。笔者用四个指标来衡量“口语活动均衡参与”:参与的机会均等、参与的时间接近、话语量多和参与热情高。“机会均等”指口语活动中每位学生都享有相同的参与权利和机会;“时间接近”指每位获得大致相近的说英语的时间;“话语量多”指参与活动的学生有话可说、互动性强和话语流畅;“参与热情高”指学生主动参与和积极投入。本研究将各指标达到90%以上确定为高度均衡,75%~89%为中度均衡,60%~74%为一般均衡,低于60%为低度均衡。

2 相关理论

2.1 人本主义

人本主义代表罗杰斯(Rogers,1983)认为,教学和教育都应以学生为中心,他所提倡的学生参与主要指学生作为完整的个体的参与,但他更侧重学生的情感参与。主体参与过程主要通过学生的情感体验来进行。本研究力图在口语教学中达到学生均衡参与的目的,尊重每个学生参与课堂活动的权利,考虑学生的知识和情趣需求,体现以人为本的理念。

2.2 输入假设和情感过滤假设

Krashen(1981)的输入假设强调语言输入在语言习得中的作用,他认为,人们获得足够的可理解的语言输入后可以自然习得语言。理想的输入有四个特点:可理解性、趣味性和关联性、非语法程序安排和足够的输入量。可理解的、趣味的、关联性的和足够的输入为口语产出的前提。情感过滤假设(Krashen,1985:100)指不同的心理或情感因素对外语学习的影响,强的动机及自信心和低的焦虑状态有利于语言习得。

2.3 输出假设

Swain(1985:242)指出“可理解的输入”不足以使学习者全面发展他们的二语水平,通过“可理解的输出”语言习得可以发生。教师应提供大量说的机会,来提高学生外语的准确性和流利性。关于输入和输出的作用,Harmer(1983)提出了“平衡活动教学法”,主张二语习得中输入和输出在内容和数量上达到平衡,形成一个互动机制,从而使语言输出与交际目的紧密联系。

三、研究方法

1 行动研究

行动研究指教师根据教学中遇到的问题制定解决问题的行动方案,在解决问题过程中观察和收集数据,分析和评价效果,继而发现和提出新问题,使教学研究呈螺旋状持续发展,达到改进教学方法、提高教学效果的目的(王蔷,2002:2)。本研究采用定性和定量研究,通过调查问卷(5次)、课堂观察、教学日志、访谈(4次)、纸条反馈(多次)来收集数据和信息。

2 研究对象

本研究对象为本校 2012级一年级非英语专业四个普通班②的学生,共194人。他们主要来自广东省各地,男生65人,女生129人。使用的教材是外教社《全新版大学英语综合教程》第二册。他们每周4节英语课,口语教学是大学英语综合课的一部分。

3 问题的发现与确定

3.1 发现问题

2012年9月至12月,笔者在课堂上开展较多的英语口语活动,但学生在口语活动中的参与度较低,只有40%左右的学生积极参与口语活动,口语参与出现严重不均衡的状况。

3.2 确定问题

笔者于2013年2月底对学生的课堂口语活动参与情况进行了调查③,调查对象为笔者所教的4个班,共194人。结果显示,学生口语活动的参与度较低,他们的英语和口语都处于较低的水平,口语水平参差不齐,但他们想提高口语水平的愿望却很强烈,非常想和较想提高口语的分别占总人数的75.3%和22.2%。口语参与度与性别没有显著相关,但与提高愿望(p<0.05)、英语水平(p<0.01)和口语水平(p<0.01)相关。在“总是”(3.6%)和“经常”(34%)参与口语活动的学生中,他们的参与主动性和学习动力较强,他们的口语态度积极或对教师的教学给予正面的评价。在“较少”(53.6%)和“很少”(8.8%)参与口语活动的学生中,他们写出的都是消极因素,如口语水平低、词汇少、不自信、形式单调、怕犯错等。口语活动参与率低受学生内部因素和外部因素的影响,内部因素包括心理或情感因素(40%)和语言水平(22%);外部因素包括教材(7%)、教师(8%)、课堂氛围(6%)和同学(6%)等,学生内部因素(62%)是造成口语活动参与不均的主要原因。

裴娣娜(2000)认为,学生主体的参与度不仅取决于学生的主体意识和活动能力,而且也取决于教师教学观念以及对教学内容、教学方法的整体把握。Kong和Pearson (2003)认为,教师应营造有益的教学氛围和运用有效的教学策略来促进学生的课堂参与,有效的教学策略可以营造良好的教学氛围(和学新,2000)。如何通过改进教学策略来提升学生口语参与度达到均衡参与成为我们研究的出发点。

4 制定和实施行动计划

4.1 第一阶段行动方案

基于以上影响口语活动均衡参与的因素,笔者制订了一个学期的口语活动行动计划,分三个阶段:1~6周、7~13周和14~18周。在第一阶段,笔者采取以下口语教学策略:(1)输入策略:活动前让学生熟悉相关话题观点和词汇表达;(2)话题策略:选取大学生感兴趣的话题;(3)形式策略:增加活动形式;(4)管理策略:包括秩序、分组、时间、空间等方面的管理;(5)评价策略:积极评价学生的表现。后两个阶段主要是改进这些策略或补充新的策略。

4.2 第一阶段行动实施

4.2.1 教师课前准备:形式策略和话题策略

第一周笔者通过访谈来了解学生喜欢的形式和话题,学生反映以前的口语形式较单一,他们建议使用多种活泼的形式。第一阶段除了以前常用的讨论、对子、角色扮演、辩论以外,新增的口语形式有:并向圈对、调查、随机同伴对话、模拟、话题链、游戏、故事接龙等。然后根据主题设计他们感兴趣的话题,并采用不同的形式,如上第一单元Ways of Learning时,设计了What’s your learning style?的口语调查活动和How to spend your college life?的讨论。

4.2.2 输入策略

很多学生在口语活动时常常无话可说,说明他们在活动前没有足够的积累,表现为词汇量小和没有自己的观点。为了让他们在活动时有效产出,活动前应做到足够的输入,包括词汇和观点两个方面。第一,获得丰富的语块。语块在口语产出中具有积极作用,如增强流利性、提高口语水平等(Lewis,1993;Nattinger & DeCarrico,2000;王立非、张大凤,2006)。让学生熟悉词汇的关键在于让他们掌握相关主题足够的语块。笔者要求学生做读书笔记,规定他们有针对性地读一些与单元主题相关的英文材料,同时摘抄相关词汇和语块。在导入主题部分,如上第二单元Values时,用头脑风暴活动要求学生将有关“中国传统价值观”的词汇和语块罗列出来。第二,批判性思维,形成自己的观点。批判性思维指合理的怀疑精神、创造性和独立思考的能力(邹顺宏,2007)。学生在摘抄时,要求他们将别人的观点记下来,然后用英文写短小的评论,形成自己的观点。在上完听力和阅读部分后,要求学生整理关于主题的一些观点,提出问题或不同的观点。

4.2.3 输出阶段:管理策略

有效的管理可以提高英语大班教学效果(常骏跃,2004)。为了提高学生的口语参与度,笔者采取了如下管理措施:(1)秩序管理。为保证口语活动秩序井然,首先建立规则意识(Adams,1999),教师清晰陈述活动流程、要求和任务目标,必要时先示范。(2)分组管理。采用灵活分组原则,小组包括固定小组和临时小组。全班同学按“组内异质, 组间同质”的原则(裴娣娜,1998)组成前后座位4人小组,组长负责制,成员各司其职,轮流汇报。临时小组由老师随机分组或由学生自由组合。(3)时间和空间管理。根据不同的活动内容和形式分配不同的时间和空间,如,“并向圈”、“故事接龙”15分钟,“话题链”30分钟,“模拟”90分钟,“并向圈”活动需要学生在课室外围成两个内外圈、“模拟” 活动需要两个教室。

4.2.4 输出后阶段:积极评价策略

在教学评价上,依据情感性处理策略(卢家楣,2002:58-60)。第一,采用积极性评价策略和特色性评价策略,前者指采取鼓励的方式,表扬多个优点,指出一个缺点,后者指教师着重指出区别于他人的特点和优点;第二,采用主体性评价策略和象征性评价策略,前者指通过学生的自评和互评肯定自己和同学的表现,如活动结束后学生填写自评表和互评表,写下自己和组员的三个优点和一个需要改进的地方。后者指用象征性的刺激物如星号、加分和奖品等来强化学生的正确反应。除了言语和物质奖励,笔者注意用非言语方式向学生表示鼓励和赞许。

4.3 第一阶段行动效果

4.3.1 效果

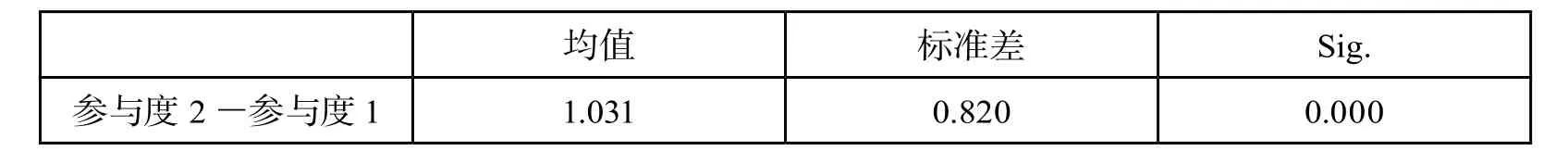

第一轮行动研究后,问卷调查结果(表1和表2)显示,与前一学期相比,学生的口语活动参与度显著提高(p<0.01);他们说话的机会多了(86%),说话的时间长了(83%),话语量多了(76%),更有参与热情(31%)。我们对照均衡参与的四指标,发现前三个指标(机会均等、时间接近和话语量多)达到中等均衡,但是离第四个指标(参与热情高)高度均衡的目标相差较远。

4.3.2 评价与反思

通过随机纸条反馈和访谈,学生普遍认为口语活动有了很大的改革。由于活动前的词汇和观点准备,他们更有信心参与口语活动,新的活动形式消除了一些学生的紧张情绪和害羞心理,同学之间有了更多的交流,相互之间增进了了解,最大的满足是得到赞赏。学生对活动形式喜好的调查显示,“并向圈对”、“模拟”、“话题链”、“游戏”、“故事接龙”活动较受欢迎,他们认为“调查”活动比较沉闷、话语量少,“角色扮演”对于不喜欢表演和害羞的同学压力较大。从访谈中了解到,他们希望更加活泼的形式,认为有些话题他们不太熟悉,很难谈得深入,虽然活动前准备了词汇,但到用的时候经常想不起来或者用得不准确。

4.4 第二阶段行动方案修正、效果与评价

表1 参与度1与参与度2的参与频率比较

表2 参与度1 与参与度2配对样本T检验

第二阶段根据第一阶段的反馈进行修正。第一,形式方面。笔者参考相关文献如Bilbrough(2009),增加一些活泼的形式,如合作编故事、对面排立对和“谁在说谎”,将角色表演调整为全班各组同时角色表演,小组自愿在全班表演。第二,话题方面。上课前与学生私聊,了解他们感兴趣的话题。第三,词汇方面。王大伟(1997)认为,背诵和反复操练有助于已理解的输人转换成复用能力。因此,笔者要求学生在口语活动前背和听写单词、语块或相关短文。第四,观点方面。用课堂提问的方式来了解他们对相关主题的了解情况和是否具有批判思维。第五,氛围管理和评价方面。每一次上课,用五分钟的时间回顾上次口语活动的亮点,激励学生在本次上课有更好的表现。

第二阶段行动研究后,调查结果显示,均衡参与的四指标分别达到:参与机会(88%),参与时间(87%),话语量多(81%),参与热情高(64%)。前三个指标有少许提高,最后一个指标虽然大幅度提升,但还没有达到理想状态。从访谈中了解到,学生对第二阶段的调整较满意,尤其是课堂检查词汇和观点的做法。但是,笔者在参与学生的口语活动时发现,大多数学生缺乏人际互动技巧(许家金、许宗瑞,2007),他们不注意聆听别人的谈话,只顾自己说,不会使用恰当的互动语块,只会简单使用I think,as you know等这类词块。

4.5 第三阶段行动方案修正、效果与评价

4.5.1 修正

在教学活动设计中,刘鹂和陈晓端(2011)认为,师生要平等地为设计活动负责,学生应主动地参与教学全过程,包括备课。张广兵(2009)的研究表明,参与式教学设计可以增进学生的学习动机和参与性,增强学生能力,提高学生学习兴趣、责任心、自信心等,有利于师生关系的进一步融洽。在教学设计中我们忽视了学生在教学设计中的作用,虽然学生的参与度有所提高,但他们的参与热情还不够,说明活动策略设计还未能真正从他们的口语需要出发,不能有效激发他们的口语参与兴趣。

第三阶段方案修正如下:第一,增加学生参与活动设计策略,采用全班自愿参与设计、小组负责制的原则,主要由负责的小组与教师共同协商设计;第二,培训人际互动技巧,为了增强他们谈话的互动性和流利性,先给学生听音频或看视频,教视听材料中出现的一些小词(何安平、徐曼菲,2003)和互动语块,如well,what I mean is,oh really,I mean,I know, something like that,more or less,things like that,sort of 等。然后,设计一些情境让学生来使用这些语块。

4.5.2 效果

第19周第三次参与度问卷调查显示(表3),第三阶段中“总是”和“经常”参加口语活动的同学达到91.3%,而在前一学期仅37.6%,参与度有了大幅度的提高。比较参与度均值,第三阶段参与度 (参与度3)显著高于前一学期(参与度1)(P<0.01),参与度3也显著高于参与度2(P<0.01)。

在均衡参与调查3中,与前一学期相比,有93%的学生认为他们说话的机会多了,有96%的学生认为他们“说话的时间长了”,有92%的学生认为他们的“话语量多了”,有91%的学生认为他们的“参与热情高了”,这四个指标说明,口语活动参与度达到高度均衡参与。

4.5.3 评价

最后三个单元的口语活动由学生参与设计或主持,无论话题和形式都很新颖,如第6单元Women,Half the Sky口语活动包括:男女知识竞赛和“非诚勿扰”速配,第七单元的“电影配音”,第八单元的“环保新闻报道”和复习课中的“过关斩将”活动。这些创新形式使学生的参与热情高涨。学生对新的调整较满意,他们说:“学生设计的形式和话题更活泼一些,他们的主持具有渲染力”,“用上人际互动语块,我感觉说得更地道”。他们提出在口语活动时应多进行总结和指导,如系统的语音训练,纠正学生的语音错误,有计划的、专门的口语技能训练等,学生参与教学设计的方式还可多样化。

四、讨论

1 影响口语活动参与的积极因素

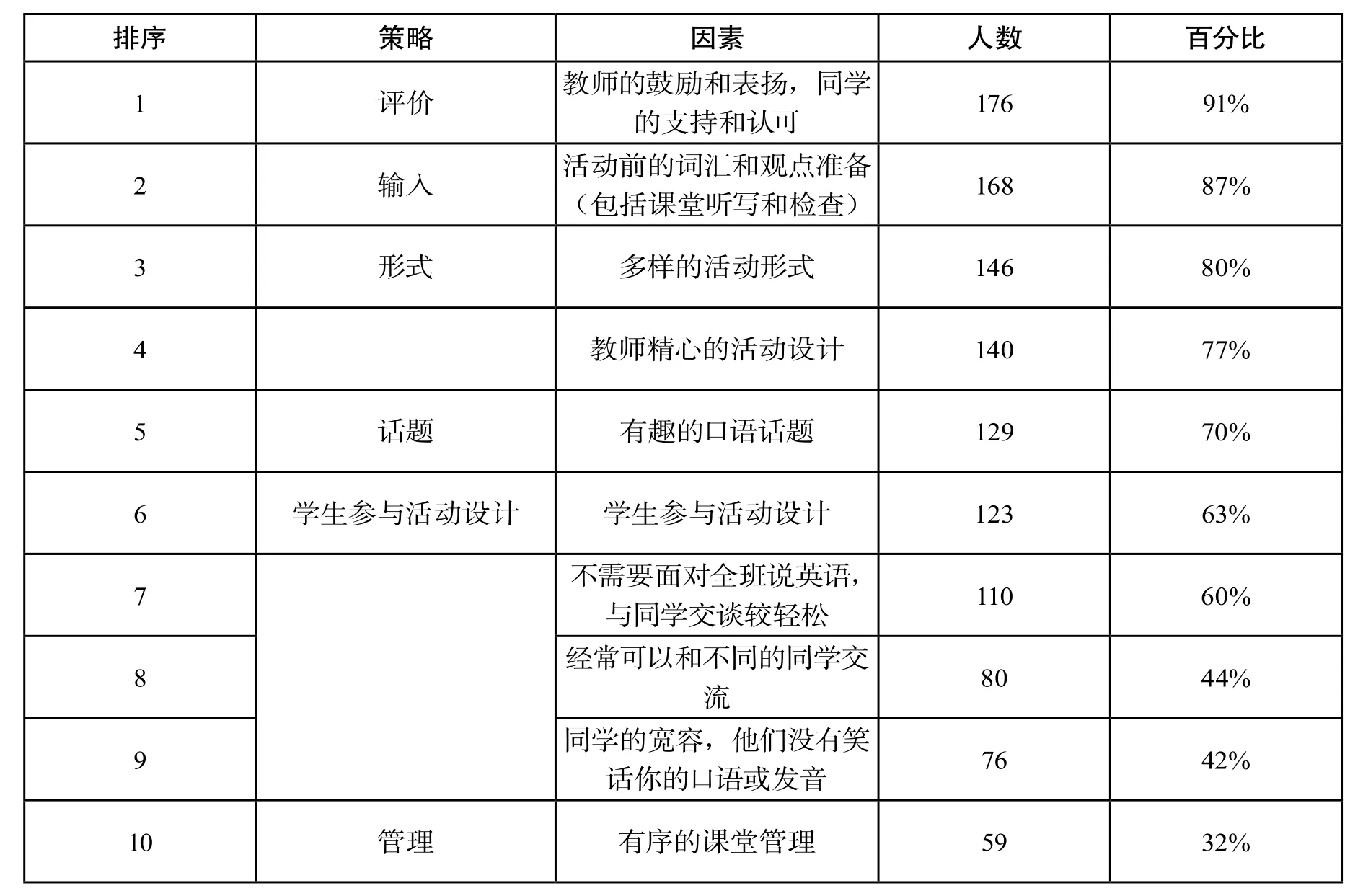

为了解教学策略对均衡参与的影响,笔者做了“积极参与口语活动的原因”(多选题)的调查 (此题有183人填写)。结果(表5)显示,学生认为评价策略和输入策略最有效,其次是形式、学生参与活动设计、话题和管理策略。他们对教师的活动设计比较认可,达到77%,课堂氛围(7~9项)对参与也起到一定的积极作用。因此,均衡参与是多个教学策略和因素共同作用的结果。本研究说明大班不是影响均衡参与的主要因素,也证实了常骏跃、倪春艳(2006)的研究。

表3 参与度的参与频率比较

表4 参与度配对样本T检验

2 积极的情感渗透

王初明(1988)认为:“情感是调动学习积极性的根本”,说明情感在外语教学中起重要作用。本研究均衡参与的实现很大程度上归因于教学策略中积极的情感渗透,情感渗透指在教学过程中传递积极的情感和降低情感过滤。

2.1 低焦虑

焦虑是学生参与度低的重要原因,它包括“能力焦虑、课堂焦虑和考试焦虑”(刘健达,1996)。在口语课堂学生主要面对前两种焦虑。首先,本研究中教师为学生提供足够的词汇语块和观点输入,增强其能力,尽量使其在较低的焦虑情形中将之变成吸入(同上),促成有效的输出。Adams(1999)认为,分组和合作是大班教学的有效方法,分组的目的是为了缩小班级,并为更多学生提供交流和合作的机会。分组和合作有利于降低课堂焦虑(Arnold,2000),在本研究中,所有口语活动都是以二人以上小组形式进行,在小组互动中,60%的学生认为不需要面对全班同学说英语,使他们不怕出错。本研究中活动形式的设计和管理使所有学生获得了均等的参与时间和机会,这种民主、安全和平等的环境让学生在没有压力的情况下参与活动。大多数活动不局限在自己固定的座位上,学生经常变换交流对象,“威胁感”大大降低,使他们处于放松、低焦虑的状态。黄艳琼(2008)指出,低焦虑的学习者比焦虑较高者的口语输出量大且更加流利。总之,有效的输入、灵活的分组和安全的语言环境降低了焦虑,激发学生的参与意识。

表5 影响口语活动参与的积极因素

2.2 动机

学习动机以增强行为的方式促进学习,而学习者所学到的知识反过来又可以增强学习动机(张庆宗,2004b)。87%的学生认为,有效输入是他们参与的主要原因,从充足的输入中获得的能力又增进了动机。活动中学生经常获得积极的评价,对活动表现出浓厚的兴趣,参与口语活动设计等方面有助于促进学生的学习和参与动机。学习动机较高的学习者有较大的口语输出量且说得更加流利(黄艳琼,2008)。

2.3 自信心

自信心是语言学习成功的要素。本研究中有效的语言输入有助于增强学生的自信心,在小组活动中学生得到组员的积极反馈和帮助,成员之间的相互合作和相互依赖,在各种形式的小组活动中体验说英语的快乐和感受成功的喜悦。教师的表扬、鼓励、非语言赞赏和物质奖励有利于降低“情感过滤”,在学生自评和互评中将成功归因于个人的努力、同学的帮助和教师的引导。因此,成就感、积极的外部强化和正确的归因可以有效提高学生的自我效能感(张庆宗,2004a),这种自我效能感就是学生对自己能否完成口语活动能力的信心。

2.4 兴趣

兴趣能有效地引发学生处于活跃兴奋状态,主动参与到活动中来(和学新,2000)。本研究中,口语话题和形式在三轮行动研究中不断改进,尤其是在第三轮行动中由学生参与设计和主持活动,话题和形式都是他们自己感兴趣的。由表5可知,有80%和70%的学生分别认为形式的多样性和话题的趣味性是促使他们积极参与的主要原因。形式的多样性可以增加新鲜感,较多的肢体活动可以帮助他们集中注意力和保持兴趣,与他们生活相关和难易适宜的话题可以防止他们无话可说。通过形式的多样性和话题的趣味性可以提升学生的兴趣,从而提高他们的参与热情。

五、结语

本研究就大班口语活动参与不均的问题,尝试通过有效的教学策略来实现学生的均衡参与。笔者制定和实施了三轮行动计划,根据学生参与状况、学生的反馈和教师的反思及时修正和调整教学策略。本研究得出以下结论:适当的输入策略、话题策略、形式策略、管理策略、评价策略和学生参与口语活动设计策略可以使学生获得均等的参与时间和机会、丰富的话语量和高的参与热情,实际上,这些策略起到积极的情感渗透作用,从而促成了均衡参与。

我们可以从大班口语教学中得到以下启示:(1)教师应做好充分的学生需求分析,包括他们的性格、偏好、目标、话题、形式等;(2)注重情感因素在口语教学中的作用;(3)选择恰当的教学策略,精心设计口语活动的各个环节;(4)重视有效输入在输出中的作用;(5)充分发挥学生的能动作用,让学生参与设计和教学,激发他们的参与热情;(6)及时获得学生反馈,教师经常反思教学,不断修正教学策略和教学设计。作为英语教师,从日常教学中发现问题,多做行动研究,从多渠道入手,一定可以解决大班口语参与问题并有效地提高学生的口语水平。

注释:

① 顾曰国2001年7月在全国大学英语教学研讨会上的讲话。

② 高考成绩在125分以下(满分为150分)的学生在普通班。

③ 该问卷要求学生填写姓名,目的是将此次的结果与本研究最后的结果进行配对比较,如发现无效问卷, 可以及时补救。共发放问卷194份,有效问卷194份。

[1] Adams, C. The Big Class[J]. Instructor, 1999, (1).

[2] Arnold, J.Affect in Language Learning[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000.

[3] Astin, A. W. Students Involvement: A Developmental Theory for Higher Education[J]. Journal of College Student Personnel, 1984, (5).

[4] Bilbrough, N. Dialogue Activities: Exploring Spoken Interaction in the Language Class[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2009.

[5] Coleman, H. Language Learning in Large Classes Research Project[M]. Leeds: Leeds and Lancaster Universities, 1989.

[6] Harmer, J. How to Teach English[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000.

[7] Harmer, J. The Practice of English Language Teaching[M]. London: Longman, 1983.

[8] Hayes, D. Helping Teachers to Cope Large Classes[J]. ELT Journal, 1997, (2).

[9] Hess, N. Teaching Large Multilevel Classes[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[10] Kong, A. & P. D. Pearson. The Road to Participation: the Construction of a Literacy Practice in a Learning Community of Linguistically Diverse Learners[J]. Research in the Teaching of English, 2003, (1).

[11] Krashen, S. Second Language Acquisition and Second Language Learning[M]. Oxford: Pergamon, 1981.

[12] Krashen, S. The Input Hypothesis: Issues and Implications [M]. London: Longman, 1985.

[13] Lewis, M. The Lexical Approach[M]. Hove: LTP, 1993.

[14] Locastro, V. Large Classes and Student Learning[J]. TESOL Quarterly, 2001, (3).

[15] Nattinger, J. & J. DeCarrico. Lexical Phrases and Language Teaching[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2000.

[16] Rogers, C. Freedom to Learn for the 80s[M]. Boston: Houghton Mifflin, 1983.

[17] Swain, M. Communicative Competence: Some Roles of Comprehensible Input and Comprehensible Output in Its Development[A].In S. Gass&C. Madden (eds.) Input in Second Language Acquisition[C]. Rowly: Newbury House, 1985.

[18] Ur, P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000.

[19] 常骏跃. 教学管理因素对英语大班教学效果的影响[J]. 广东外语外贸大学学报, 2004, (1).

[20] 常骏跃, 倪春艳. 外语专业教学加大班型的可行性研究[J]. 外语与外语教学, 2006, (3).

[21] 何安平, 徐曼菲. 中国大学生英语口语Small Words的研究[J]. 外语教学与研究, 2003, (6).

[22] 何广铿. 英语教学法教程:理论语实践[M]. 广州: 暨南大学出版社, 2011.

[23] 和学新. 论主体性教学的主动参与策略[J]. 山东教育科研, 2000, (7).

[24] 胡伟华, 李娜. 基于“输入”“输出”平衡理论的大学英语口语习得模式探索[J]. 外语教学, 2012, (5).

[25] 黄艳琼. 关于动机与焦虑对口语输出影响的实证研究[D]. 广东外语外贸大学, 2008.

[26] 柯艺. 英语口语课堂上的学生消极参与及其对策[D]. 福建师范大学, 2003.

[27] 李方安. 班级规模与教育公平[J]. 江西教育科研, 2002, (11).

[28] 李磊. 大学英语口语教学学生消极参与研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2011.

[29] 刘健达. 论中国学生外语学习中的情感过滤[J]. 外语教学, 1996, (4).

[30] 刘鹂, 陈晓端. 对教学设计本质及其特点的再认识[J]. 电化教育研究, 2011, (4).

[31] 卢家楣. 以情优教——理论与实证研究[M]. 上海: 上海人民出版社, 2002.

[32] 马金龙. 大班英语口语交际活动模式新探[J]. 西安外国语学院学报, 2001, (4).

[33] 裴娣娜. 发展性教学论[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1998.

[34] 裴娣娜. 主体参与的教学策略——主体教育·发展性教学实验室研究报告之一[J]. 学科教育, 2000, (1).

[35] 孙艳, 王大伟. 输人与输出对口语发展的影响——两者教学效果的对照与研究[J]. 外语界, 2003,(3).

[36] 王爱玲. 班级规模:一种不容忽视的课堂环境因素[J]. 当代教育科学, 2011, (21).

[37] 王初明. 外语教学中的情感因素[J]. 现代外语, 1988, (2).

[38] 王大伟. 输人新论[J]. 外语界, 1997, (4).

[39] 王海啸. 大学英语教师与教学情况调查分析[J]. 外语界, 2009, (4).

[40] 王立非, 张大凤. 国外二语预制语块习得研究的方法进展与启示[J]. 外语与外语教学, 2006, (5).

[41] 王蔷. 英语教师行动研究[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2002.

[42] 肖丽群. 关于英语口语课堂学生参与行为的研究[D]. 华中师范大学, 2011.

[43] 许家金, 许宗瑞. 中国大学生英语口语中的互动话语词块研究[J]. 外语教学与研究, 2007, (6).

[44] 杨静, 姚利民. 关于高校班级规模的调查分析[J]. 高等教育研究, 2012, (7).

[45] 曾琦. 学生的参与及其发展价值[J]. 学科教育, 2001, (1).

[46] 张广兵. 参与式教学设计[D]. 西南大学, 2009.

[47] 张国林. 班级规模对教育均衡化的影响[J]. 现代教育管理, 2013, (1).

[48] 张庆宗. 自我效能理论对外语学习策略教学的影响[J]. 山东外语教学, 2004a, (6).

[49] 张庆宗. 英语口语中动机归因对高校英语口语教学的启示[J]. 四川外国语学院学报, 2004b, (1).

[50] 张雪龙. “学会参与”教育的探索[J]. 教育研究, 2001, (11).

[51] 邹顺宏. 批判性思维与教学改革[J]. 上海教育科研, 2007, (1).