存在符号学理论简述

魏全凤

(电子科技大学 外国语学院,四川成都 611731)

一、引言

从20世纪初开始,符号学经历了重大的发展,从索绪尔、皮尔斯的第一代经典符号学,到列维-斯特劳斯、格雷马斯的第二代符号学,再到艾柯、德里达、福柯的第三代符号学,显示了符号学发展的蓬勃趋势。不过在芬兰符号学家埃罗·塔拉斯蒂(Eero Tarasti)①看来,第二代符号学只是把经典符号学放到了知识的背景,第三代符号学家则重在反映永久价值的条件性、信仰缺失、后现代人的内在冲突,而不关注结构本身。令人遗憾的是,结构主义的黄金时代之后,无人创立新的符号学理论。面对纷繁复杂的世界,符号学家似乎一筹莫展,“将这种动态的、时间的、流动不止的世界模态化,可能吗?”而塔拉斯蒂就试图进行这样一种尝试。2000年,埃罗·塔拉斯蒂出版了《存在符号学》,作者将之称为新符号学(Neo-semiotics)。

塔拉斯蒂创立“存在符号学”的灵感来源于存在主义哲学家,如克尔凯郭尔、海德格尔、雅思贝尔、让·瓦尔和萨特,他从这些经典哲学家等那里获得认识论的源泉,与此同时,他深受法国结构主义尤其是格雷马斯的影响。在存在符号学理论中,符号重新焕发生命,主体重新得到思考,全新的概念亦被带进了符号学理论,比如超越、元模态、自我/自身、自在/自为存在、自我/为我存在以及前符号、后符号、生成符号、现象符号、内符号、外符号、类符号和超验符号等。目前此著作已经被翻译成英语、意大利语、法语、西班牙语、俄语、保加利亚语、汉语、瑞典语等。学者们对存在符号学全新的术语和理念以及存在符号学的伦理意识进行了高度的肯定和赞赏。在最新的中文版中,存在符号学理论得到极大丰富,论述涉及认识论、主体论、美学、社会、自然、后殖民文化以及全球化和当代传媒等,其论述既高屋建瓴又深入透彻。

二、认识论:从否定到肯定的运动

塔拉斯蒂关于存在符号学的理论基点是:第一,现实由“能量场”组成,普遍存在着特定的法则,要对其进行描述或者归纳是相当困难的,只有参与其中才能识别符号内部微生物般的生命。第二,符号的存在时刻是在符号形成之前或之后,因为符号的生命不会停下来,变动不居的符号流,模仿承载它们的主体的内在运动,稍作停留、静止,到达自在存在的阶段。此时,形式和本质、物质和心灵、交往和意义统一于一性。第三,符号分为强符号和弱符号。弱符号自身没有任何内在的力量,甚至有的结构符号也是弱符号,在结构之外生长的符号往往拥有超强的持久性。第四,阐释者和被阐释者之间的辩证关系。每个人都渴望被人理解,这种欲望成为有意义行为的出发点。因此,符号本身不再是关注的焦点,取而代之的是对话,不仅包括人与人之间的对话,也包括人与文本之间的对话。罗兰·巴特的“可读”和“可写”的概念,就包含这种本质的区别。第五,在分析过程中,“泰然任之”的原则是关键所在。分析不能通过外力破坏现象或者改变现象,解释只有在此在世界的内部才是可能的,但同时要超越它。

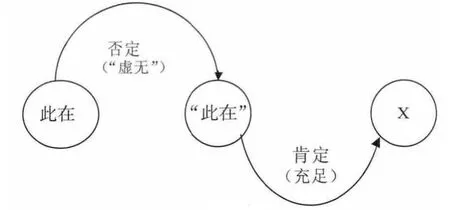

存在符号与主体一起经历否定和肯定,从而达到超越,存在的符号必须面对此在和超越,超越需从康德的意义上来理解。超验即缺失的某物,但却存在于我们的脑海中。一切交往的行为都是超越的行为,因为它意味着向异在他者的跃进。主体“存在—此在”的模式是这样的:主体生活在这个世界上,凝视并努力寻求超越,因为他/她体会到纯粹“此在”的存在是不充实的。根据克尔凯郭尔的观点,人永远不能完全成为存在本身,他只能以此为目标。主体必须在客观符号中找到自身,那里包含着客观符号学的一切正确的规则、语法、生成过程。接着主体认识到了他的存在周围的虚无,主体必须朝向“虚无”进行一次飞跃。

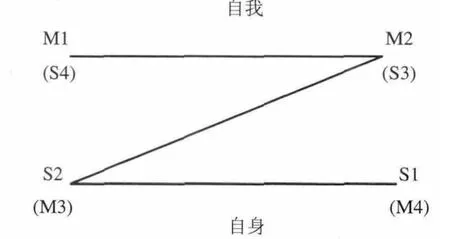

在虚无的照亮下,整个早期的“此在”似乎失去了它的根基,它看上去是无意义的。这构成了超越的第一行动或否定。主体继续向前运动,接下来是超越的第二行动。他遇到了虚无的对立面——普遍性,普遍性是充满意义的,但是却以某种超个体的方式,独立于个体自身的意义行动之外。这种行动也可称作“肯定”,其结果是主体找到了皮尔斯所说的根基,它对停留其中的主体辐射出一种新的意义。在二度超越之后,主体返回此在和世俗性之中。现在他创造出新的纯粹存在的符号和客体,但只有主体才能理解其本质,并且主体自身还得经过否定和肯定的虚无和充实这一条路径来理解。

存在的符号是如何运动的?首先,它们从此在世界分离开来,开始在缺少引力的虚无的空间里漂浮。符号表现出悬浮状态,就像空中漂浮的物体或是物体的符号,是已经移向充实状态的符号。符号可以分为两类:它们可以把所指留在此在的客观世界,是空虚的、没有任何内容的纯能指在移动,或者相反,覆盖在表层的符号的物质性可能停留在此在的世界,而符号的内容已经移向了虚无的环境。超越着的主体通过存在行为使符号发生运动,意志、愿望、能力、知识所有这些转向虚无的领域时,在朝“不存在”的黑暗中心运动时,它们会逐渐消失。相应地,当它们返回时,又开始但也许是以一种全新的方式同这些模态建立起联系,模态在访问了虚无之后就与过去不同了。符号又在充实中变得密集和沉重,坠满了根基。在“存在”模式中,超越行为通过否定和肯定得到实现。第一种是否定,是朝向空虚的飞跃。在这次飞跃之后,主体回到他/她的世界,只是为了体验对象,那些对象失去了先前的一些意义。但是,主体不再处于遭遇空虚时引发的存在主义焦虑之中。他/她走向另一种体验,这种体验具有一种与原初相反的本质。当主体第二次回到此在世界并创造符号时,这些符号便具有了存在意义,因为它们反映出了主体超越之旅的意义(图1)。

接下来是肯定,通过肯定,通过远距离扫描,了解它们穿越上一层的不足之处,好像它们是根据更深一层的参考框架做出的承诺。前符号变成行动符号意味着抛弃前符号,通过否定前符号来支持行动符号。正是在这种分离与返回的过程中,符号转换为连续的运动;它们不再是一成不变的对象,而是以全新的方式自由塑形。

图1

在此模式中,符号不再是客观、冷漠的外在形式,而是与主体的存在如影相随,如同硬币的两面,成为了解主体存在轨迹的重要手段。塔拉斯蒂运用克尔凯郭尔的存在是一种“待在”的过程概念,又发展了萨特的存在之虚无的观念,使存在从否定(虚无)走向肯定,达到超越。

三、主体论:自我与自身

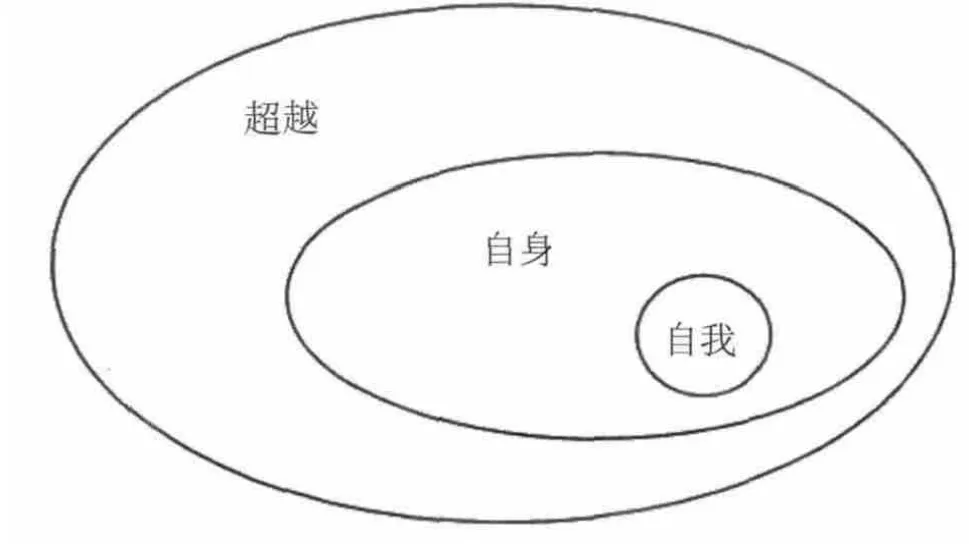

在符号的存在旅程中,主体起着至关重要的作用。塔拉斯蒂追溯了黑格尔、康德、克尔凯郭尔、萨特的主体理论,并运用丰塔尼耶的理论对主体论进行了现代推演,形成了关于主体之“自我”和“自身”的概念和自在/自为存在、自我/为我存在之间的运动模式。

黑格尔对德语词an sich (自在)与für sich(自为)进行了区分,认为一个有限的事物只有通过与其他事物的关系,如否定或者借助于其他事物,才能获得一个固定本质。康德也认为,自在事物与我们的认知割断了联系,在它自身之中的事物没有显性的固定特征,顶多具有一种潜在的特征,只能通过与其他事物的关系来实现。如此,术语“自在”和“自为”开始分别意味着潜在的和现实的,当一个人为他自身成为他的如其所是,他往往能识别出他的身份是什么,他对他自己变得有意义。克尔凯郭尔则将“自在”和“自为”变成了主观性的存在和客观性的存在。从自在到自为,主体的出现对应于他成为他自己的符号或他自己的身份的出现。在萨特的理论中,存在的潜力在于这一事实:存在通过否定的行为来意识到自身。其理论再一次证明了克尔凯郭尔的说法:存在变成了一个对他自身的观察者,因此转变成了自为的存在。

丰塔尼耶的身体符号学则涉及对自在和自为新的解释,前者对应于身体自我,而后者对应于其稳定性和认同性。丰塔尼耶 (Fontanille,2004:22-23)区别了身体和形式,身体是一切的中心,身体是“自我”的载体,而身体也支持“自身”。自我是我们自身的某一部分,是在进行自我建构时自身所意指的内容。自我抵抗自身,并迫使自身根据自我而改变。自身是我们自己的部分,是自我为了在行动中创造自己而突出自己的内容。自我为自身提供刺激和抵抗,借此,自身可以成为某物。而自身又用反身性装备着自我,自我借助反身性来将变化保持在自己的限度之内。自我的概念涉及作为个体实体的主体,而自身的概念必须包含主体的社会方面。在自我角度,主体作为感观的集合而出现,而在自身角度,主体作为被他者所观察的和被社会决定的事物而出现。这些组成了主体的存在方面和社会方面或者说是个体的和集体的方面。根据丰塔尼耶(ibid.:24)的身体符号学,物质有两个维度:作为能量的物质和作为延展的物质。前者作为模态,后者在行动者—时间—空间的原则基础上出现。作为能量的内在模态,属于意志和能够的范畴,外在的延展模态属于知道和必须的范畴。内在模态揭示出作品内在的、有机的生命,属于自我范畴,外在模态揭示出作品的外在形状、社会性质,属于自身范畴。内在模态通过图形和叙述形式被标记出来,或者在时间—空间—行动的环境中体现出来。比如,一部艺术作品中的闪光点在于其在时空里向周围世界延展,直到超越,作品的意义就通过缺席(如通过前符号或后符号)体现出来,作品通过否定周围世界的事物而创造出意义。

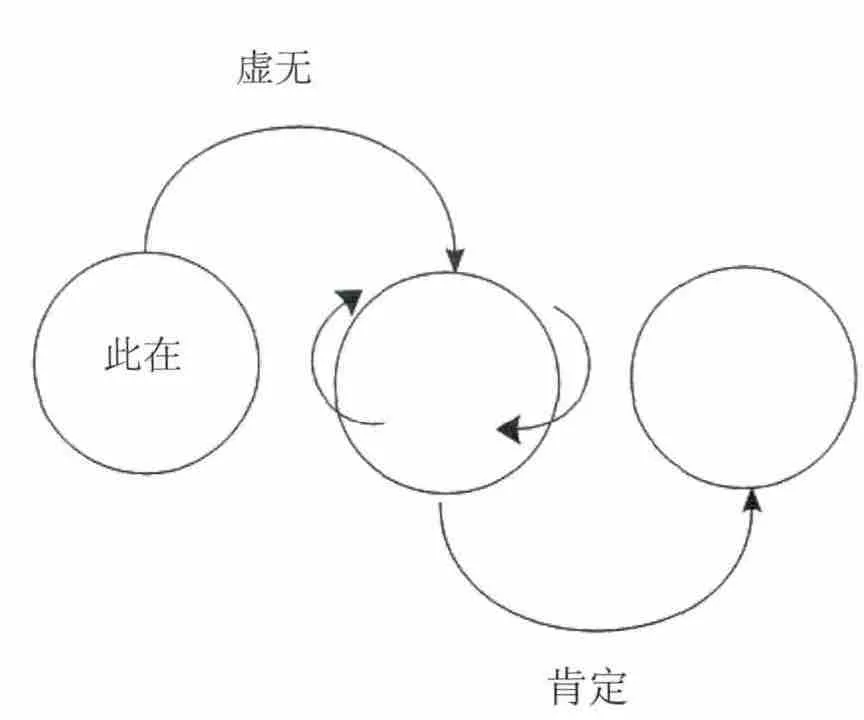

主体的存在方式就是:作为内在动能的模态 (自我)通过话语,形成在一定社会中的表述(自身),自我要冲破自身才能达到超越。(图2)艺术历史的动力就是从自我到自身的变化过程,又是自我对团体、自身的常规世界不断反叛的过程,自身的领域形成了对自我存在的长期抵制。相应的,自我的存在阻止自我成为自身的纯粹领地。

图2

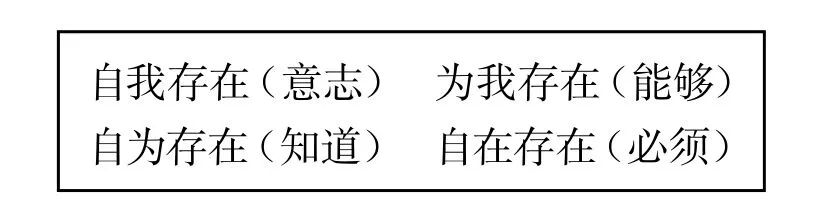

在引入身体符号学之后,将自我和自身区分开来,黑格尔的“自在存在”或“自为存在”就被推演为“自我存在”和“为我存在”。塔拉斯蒂(2004)对此进行了方阵组合和模态阐释 (图3)。

图3

第一,“自我存在”代表我们的身体自我,它显现为动能、“子宫间”、欲望、姿势、语调、皮尔斯的“第一性”。这个自我无法意识到它自己,但却栖息在它存在的裸露的第一性中,其模态性为内在的“意志”。第二,“为我存在”对应于克尔凯郭尔的观察者的态度、萨特的否定,通过否定纯粹的存在转向超越,注意到它存在的缺失,因此意识到它自身,并进行超越的行动。在这个过程中,自我发现了他的身份,通过习惯获得了一种稳定性、永久的身体现实。其模态性是内在的“能够”。第三,“自在存在”是一个先验范畴,涉及规范、理念和价值,它们都是纯概念的、虚幻的,它们是主体的潜在能力,主体可能将之实现,也可能无法将之实现。这个过程涉及的是抽象的单元和范畴,其模态性是外在的“必须”。第四,“自为存在”是通过主体在他的此在世界的行为所实现的上述规范、理念和价值。这些抽象的实体作为 “区别特征”显现出来,运用价值、选择、实现,而这些离那些原初的先验的实体已经非常遥远了,其模态性是外在的“知道”。在这一方阵中,自在存在和自为存在属于社会他者,分别属于自身的潜在和显在范畴,而自我存在和为我存在属于自我的潜在动能和显在行动,他们通过身体连接起来。方阵中四个模态之间的动态运动,揭示了内在自我与反思自我、社会自我和超越自我之间相互牵制又相互影响的关系。

图4

与图3相对应,塔拉斯蒂通过图4进一步对主体的运动进行阐释,其中,自我从M1出发,依次向M2,M3,M4运动,也即从混乱无序的内在动能向自我的身份、社会自我和超越自我发展,形成一个“之”字形的轨迹,而自身则从S1开始依次向S2,S3,S4运动,呈反向的“之”字形轨迹。自身和自我向对方形成对流。此外,M1与S4,M2与S3,M3与S2,M4与S1在对流之中相遇,形成结合与抵制的状态,体现出自我与自身之间的较量。

这一方阵模式把个人与集体、自我与超越、主体与他者结合起来,从而使存在不仅仅是抽象的超越,也不单单是简单的欲望,而是主体从否定到肯定、从自我到他者达到超越的旅程,这一方阵运动模式既与先前的“待在”的存在模式相照应,同时运用格雷马斯的模态论使之具有了存在的行动能力。在这一方阵中,塔拉斯蒂(Tarasti,2004a)关于自我和自身的区分具有重要的意义:“这个模式的关键是结合了‘自我’和‘自身’的领域,个体主体性和集体主体性……它不仅仅描绘出了作为黑格尔集体精神运动的符号过程,而且通过‘自我存在’和‘为我存在’为‘自在存在’和‘自为存在’增加了主体的出场。关键不在于这四个逻辑方面的区别,而在于它们之间的运动,在于从一个混乱无序的身体自我向身份转换,自我存在变成对于自身的符号,在于这种稳定的和完全负责任的自我对超验价值现实化的影响,这样,自我变成了对其他主体而言的符号。”

四、符号的阻力:对全球化的反思

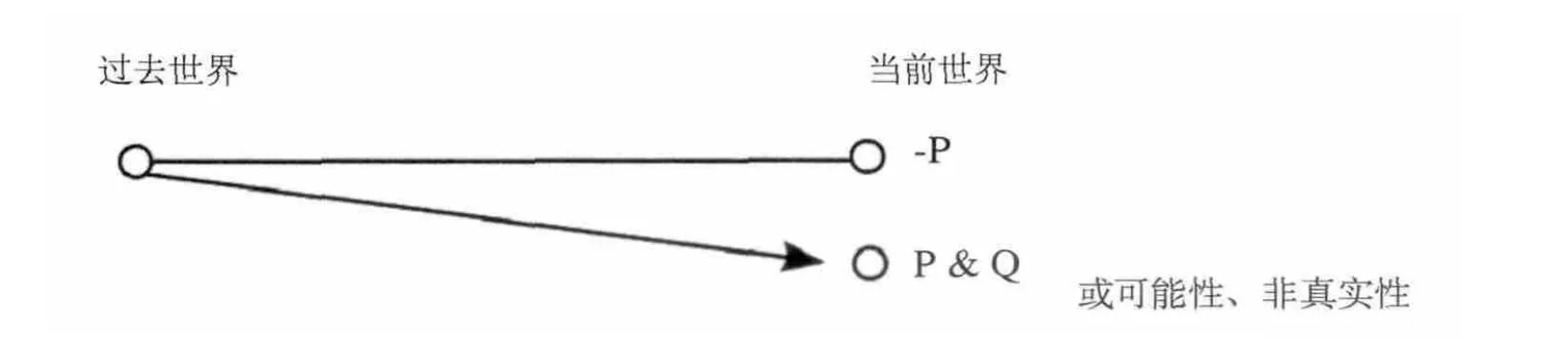

塔拉斯蒂不仅对存在符号的微生物般的生命过程进行了深刻的探源和过程分析,他对当今的社会文化现象也进行了尖锐的批评,比如全球化。塔拉斯蒂(Tarasti,2008)历数全球化现象的罪恶,比如结束未来,结束过去,永无休止的质量评估,只允许一种支配话语,占有有理原则,符号暴力等。对于这些现象,他引导读者进行背后的符号学追问,即关于阻力的符号学。借用黑格尔的“精神不是纯粹的存在,而是做,行动”的概念,引申出“在此运动中,有做,就有取消的运动,反模态的运动”,比如不能,非暴力,不想,不用,不知道。此外,塔拉斯蒂借用胡塞尔的前摄(protention)和滞留(retention)的观念,其存在的“现在”时刻不仅在前摄中不断向前,到达未来,也在滞留中保留过去。通过滞留,人对原初的记忆进行恢复,来实现我的存在。对先前的否定/肯定的存在符号的运动模式进行了发展,如图5。

图5

即当主体通过否定离开此在时,主体可能在这一旅行中呆一段时间,而当他回到这个“此在”时,这个“此在”已经不是原初的此在世界,这个由集体他者构成的世界已经变化,可能向前,可能后退,现在主体面临的就是要么适应它,要么改变它。不过,存在先于我的存在,它如同一个至高的命令,让人言说,让人显现。存在通过我的存在得到体现,精神通过话语得到体现。而当我的存在不能体现存在,我的话语无法体现精神,这个原初的存在就要来进行干涉,使其回到正确的轨道,即存在抵制关于自身的无限话语。塔拉斯蒂同意艾柯关于可能世界的质询,在连续的涌流中有一些抵制的暗流或者流动的可能性来吸引人们以某种方式阐释。对可能阻力的联想,让我们重新反思全球化,塔拉斯蒂(ibid.)尖锐地指出:“往往很危险的是,一些文明形式通过神话将自己合理化、合法化、自然化。因此,当谈到符号的自然‘成为’和‘正常’的时间过程时,我们一定要谨慎。即使它们可能是唯一的文化实践。”

记忆也是一种阻力,只要人类还记得在他的文化和社群里是如何行事的,他的身份就挽救了。滞留是胡塞尔理论中的关键术语,而滞留需要记忆。它储存和分离我们所有的体验,将其置于正确的位置。“记忆是力量……人决定该记住什么。人类创造意义的能力完全与记忆相连”(Tarasti,2004b)。在我们每一个行动中,我们的生活方式经常是回溯的:在我们现实表层的此刻的现象和体验很快转入记忆库,此时运动回溯,与其他体验进行比较。这一活动也是将主体从错误的限制和阻力中获得解放的过程,这一活动与全球化的建构模式背道而驰。不过我们不仅仅记录回忆,而是为着更多地选择,这就是“逆事实陈述”。如下所述,“如果P已存在,那么Q也已存在。”这一陈述在-P发生时才是可能的。

这个模式描述了选择性:从过去的世界中,选择-P得到实现,但是P&Q也是可能的。只有通过这些选项,关于可能性的谈论才成为可能,人们才能谈论行动元的自由。个体越自由,选择越多。对于阻力符号学,这一点很关键:如果现实的表层是被一些意识形态或霸权所占据,并隶属于它们,那么这些选择必须要受到注意。选择的量和选择意识增加了阻力。在交往行动中,当符号过程一旦发起,是无法取消的。可是交往中符号的逆向运动也是可能的,如果我们后悔发送了信息,想取消,如果发生后没有可能改变,那么就保留后悔、遗忘和原谅的选择。这是唯一的方式进入交往的逆向运动,取消已经发生的一切。第三种阻力是历史。在全球化的今天,宣布历史终结,过去变得无足轻重。而殊不知,历史意识却带着强烈的历史责任感,让人们回溯过去,从而阻止科学和生活实践中以及社会过程中出于野蛮的推理和实验。

图6

在某一历史时刻,有人会不与当时的历史同行,从而产生出杰出的作品,不过人的行为也颇受历史背景的影响,比如习惯或者来自内外的综合力量。在这样的相互影响的过程中,我们可以说某一段特定的历史也是一种书写,是一种叙述,不过这种叙述从某种角度是来自对更长历史的回应,是将此段历史嵌入历史结构,使之获得意义,对人的言行产生影响。特别是当时代衰退时,比如当伦理消失,当我们想嵌入自己的时间,当技术的发展让人受到束缚,当国家利益得到极大的强调……此时,历史书写将表现出强烈的反思和抵制,因为总是有人能超越现实的表层。从此方面来讲,保卫历史的存在本身就是一种阻力。

五、结语

塔拉斯蒂从经典哲学那里获得灵感,将符号运动过程与人的存在过程紧密地联系起来,从而使符号具有了跃进的生命。在后现代思潮泛滥的今天,用存在符号来代替无中心的符号游戏,无疑是重建主体的先锋尝试,为符号学研究翻开了新的一页。在存在符号学中,“不仅考查文本,还考查文本产生的一切条件、整个周围环境、文本产生的过程及整个阐释行为”(Tarasti,2004a),于是符号与人,符号与社会,符号与美,符号与自然,符号与传媒,符号在这些领域内的运动模式也被作者一一揭示,让新符号学理论逐渐形成完整的体系。在存在符号学中,否定与肯定的存在轨迹,发展了萨特关于虚无的观念;自我和自身的区分,发展了米德的主我和宾我的观念;自我存在和为我存在,发展了黑格尔的自在存在和自为存在的观念;而阻力符号学,则对存在符号的逆向运动进行了大胆的假设,从而形成了对全球化现象重要的批评模式。

注释:

① 埃罗·塔拉斯蒂(Eero Tarasti),芬兰符号学家、音乐学家,国际符号学会主席。塔拉斯蒂在大学主修盎格鲁分析哲学、形式逻辑学,20世纪70年代,他对列维—斯特劳斯产生极大的兴趣,之后他赴法国学习结构主义,得到符号学大家格雷马斯的指导,与此同时,他一直对德国哲学保持浓厚的兴趣和深入的钻研。塔拉斯蒂的学术生涯主要分为三部分,第一是列维—斯特劳斯阶段,出版书籍《神话与音乐》(Myth and Music,1979)。第二是巴黎学派和格雷马斯阶段,出版《音乐符号学》(A Theory of Musical Semiotics,1994)。第三为存在符号学阶段,在此期间,塔拉斯蒂回归德国反思哲学,出版 《存在符号学》(Existential Semiotics,2000)。以上资料来自Bundgaard, P. & S. Frederik. Signs and Meaning: 5 Questions[C]. Denmark: Automatic Press, 2009.

[1] Bundgaard, P. & S. Frederik. Signs and Meaning: 5 Questions[C]. Denmark: Automatic Press, 2009.

[2] Fontanille, J. Soma et Séma. Figures du Corps[M]. Paris: Maisonneuve et Larose, 2004.

[3] Hatten, R. S. et al. A Sounding of Signs[C]. Jyväskylä : Acta Semiotica Fenica, 2008.

[4] Tarasti, E. Existential Semiotics[M]. Bloomington: Indiana University Press, 2000.

[5] Tarasti, E. Global Signs[C]. Jyväskylä: Acta Semiotica Fenica, 2008.

[6] Tarasti, E. Pariisin uudet mysteerit ja muita matkakertomuksia[C]. Imatra: International Semiotics Institute, 2004b.

[7] Tarasti, E. Valta ja subjektin teoria[J]. Synteesi, 2004a,(4).