赛珍珠在《水浒传》称谓语翻译中的宗教心理镜像透视

张瑞娥,陈德用

(安徽科技学院 外国语学院,安徽凤阳 233100)

一、引言

赛珍珠是第一个将《水浒传》全译成英文的译者,她秉承实话实说的翻译观,主要采用直译策略,努力使自己的译本像原著,让那些不懂中文的读者觉得是在读原本。而在实际翻译过程中,她的这种以原文为取向的翻译观和翻译策略是否从始至终得以实施呢?如果出现背离又是出于何种原因呢?我们以赛珍珠(Pearl,2006)对《水浒传》中三对负面人物的中性称谓语的翻译为例,考察赛珍珠对其翻译观和直译策略的贯彻。从译文现象出发,采用发生学的路径,以社会身份理论和施莱尔马赫的宗教哲学为理论背景,探讨译者在翻译过程中背离自己的翻译观和既定翻译策略的原因。

二、称谓语翻译特点

《水浒传》中的人物形形色色,不仅有英名远播的英雄好汉,也有臭名昭著的负面人物,而阎婆惜/张文远、潘金莲/西门庆和潘巧云/裴如海则集中代表了为中国传统文化所不齿的奸夫淫妇形象。除了少部分的负面称谓,作者施耐庵对于这些人物多采用中性称谓。综观全文,这三对人物极为相似,而赛珍珠对这些人物的中性称谓语的翻译是否也相似呢?我们采用原文和译文相比较的方法对这些称谓语的译法进行统计。

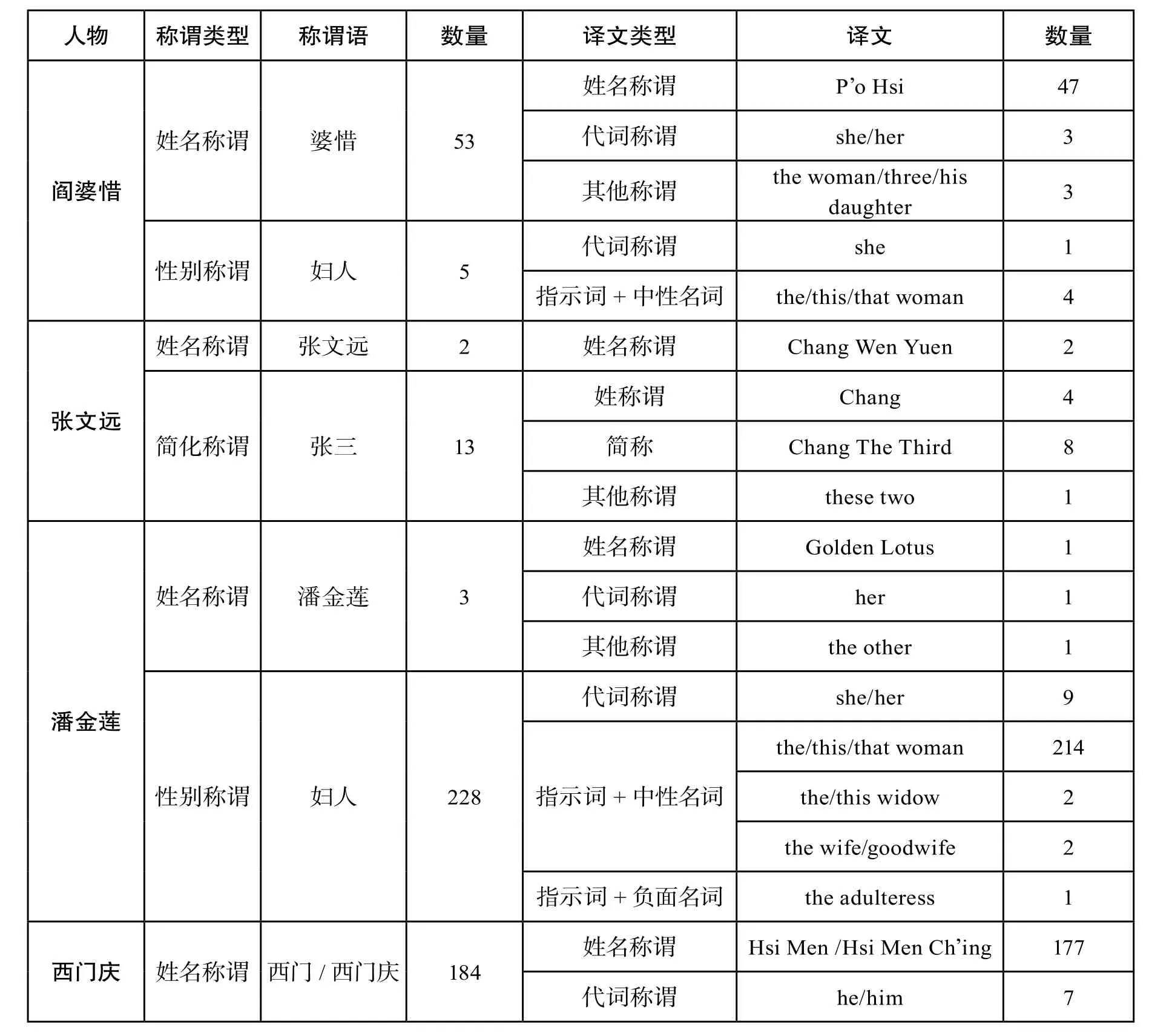

1 亦步亦趋

对于阎婆惜/张文远、潘金莲/西门庆称谓的翻译,赛珍珠严格贯彻了其翻译观和既定的直译策略。原文中阎婆惜的中性称谓总数为58处,包括姓名称谓婆惜(53处)和性别称谓妇人(5处);而张文远的中性称谓总数为15处,分别为姓名称谓张文远(2处)和简化称谓张三(13处)。潘金莲的中性称谓有两种,分别为姓名称谓潘金莲(3处)和性别称谓妇人(228处);西门庆的中性称谓仅为姓名称谓西门或者西门庆,共计184处。赛珍珠将阎婆惜的称谓分别翻译为姓名称谓(47处)、代词称谓(4处)、指示词+中性名词称谓(6处),其中典型的中性名词为woman,共有5处,还有1处为his daughter;张文远的称谓分别翻译为姓名称谓(2处)、姓称谓(4处)、简称(8处),还有1处为these two;潘金莲的称谓翻译为姓名称谓(1处)、代词称谓(10处)、指示词+中性名词称谓(218处),还有2处分别为the other和the adulteress;西门庆的称谓翻译为姓名称谓(177处)和代词称谓(7处)。除了1处the adulteress,所有的译文都为中性称谓。也就是说,以情感立场为参照,赛珍珠对潘金莲中性称谓语的翻译忠实率为99.57%,而阎婆惜、西门庆、张文远的翻译忠实率为100%(见表1)。

表1 阎婆惜/张文远和潘金莲/西门庆称谓统计

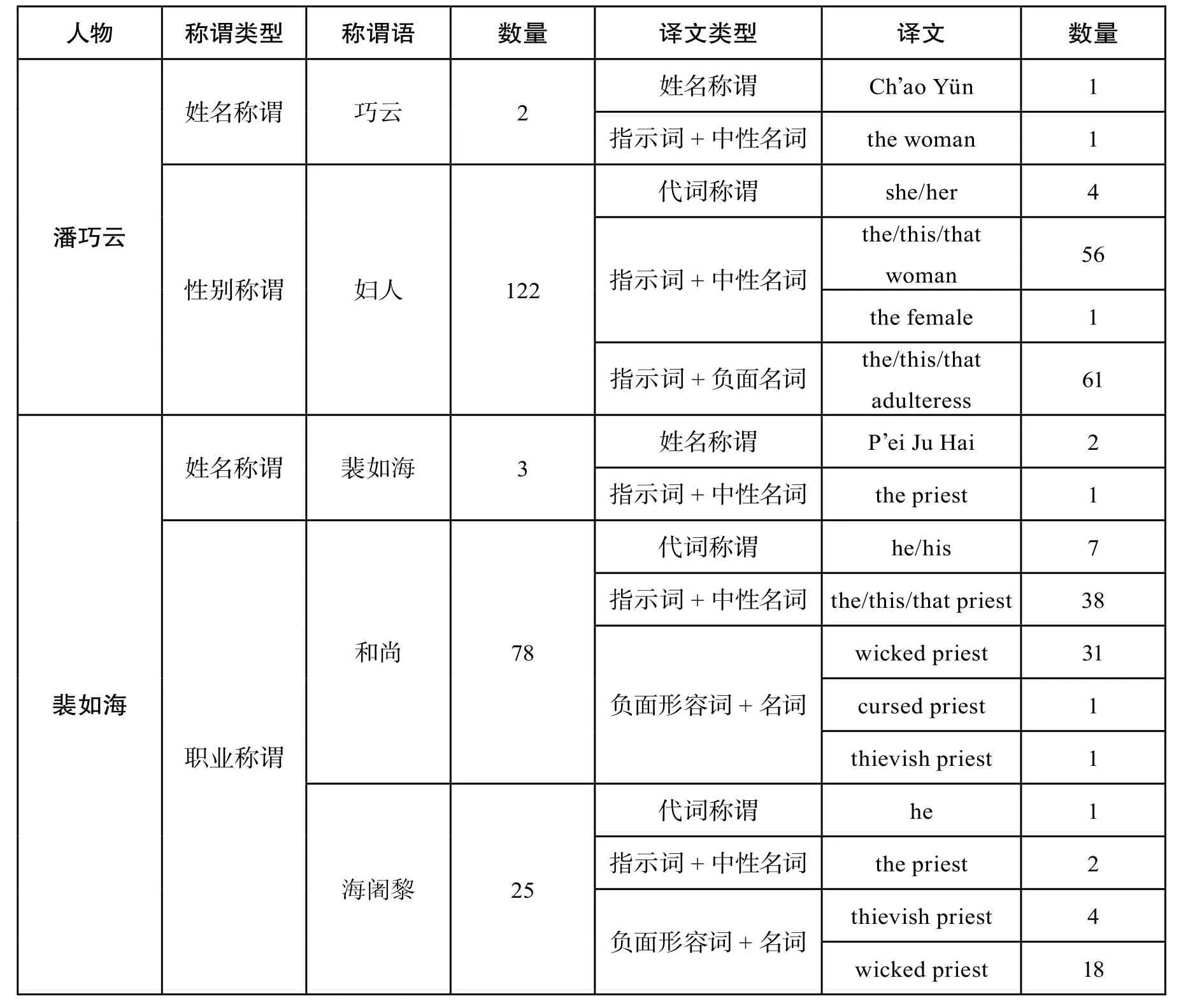

2 置换偏离

原文中潘巧云的中性称谓共有两种,分别为巧云(2处)、妇人(122处);裴如海的中性称谓共有三种,分别是姓名称谓裴如海(3处)、职业称谓和尚(78处)和海阇黎(25处)。赛珍珠对于潘巧云中性称谓语的翻译可以分为四类,前三类分别为姓名称谓(1处)、代词称谓(4处)、指示词+中性名词称谓(58处),典型的中性名词有woman和female。这三类都为中性称谓,共计63处,以情感立场为参照,忠实率为50.81%。还有一类是指示词+负面名词称谓,负面名词在类别上只有一个,即adulteress,这种价值判断属于典型的贬义称谓。以原文的中性称谓为参照,赛珍珠的偏离度高达49.19%。而对于裴如海中性称谓语的翻译分为姓名称谓(2处)、代词称谓(8处)、指示词+中性名词称谓(41处)、指示词+负面形容词+名词称谓(55处)。其中代词称谓多数是出于篇章衔接和连贯的需要,而姓名称谓和指示词+名词称谓多是直译的结果,这三类都为中性称谓,共计51处,情感忠实率为48.11%。指示词+负面形容词+名词称谓中相关的形容词有wicked,thievish和cursed,这些负面形容词都是增译的结果,体现出赛珍珠对裴如海的道德评判,明显属于贬义称谓,情感偏离度高达51.89% (见表2)。

表2 潘巧云和裴如海称谓统计

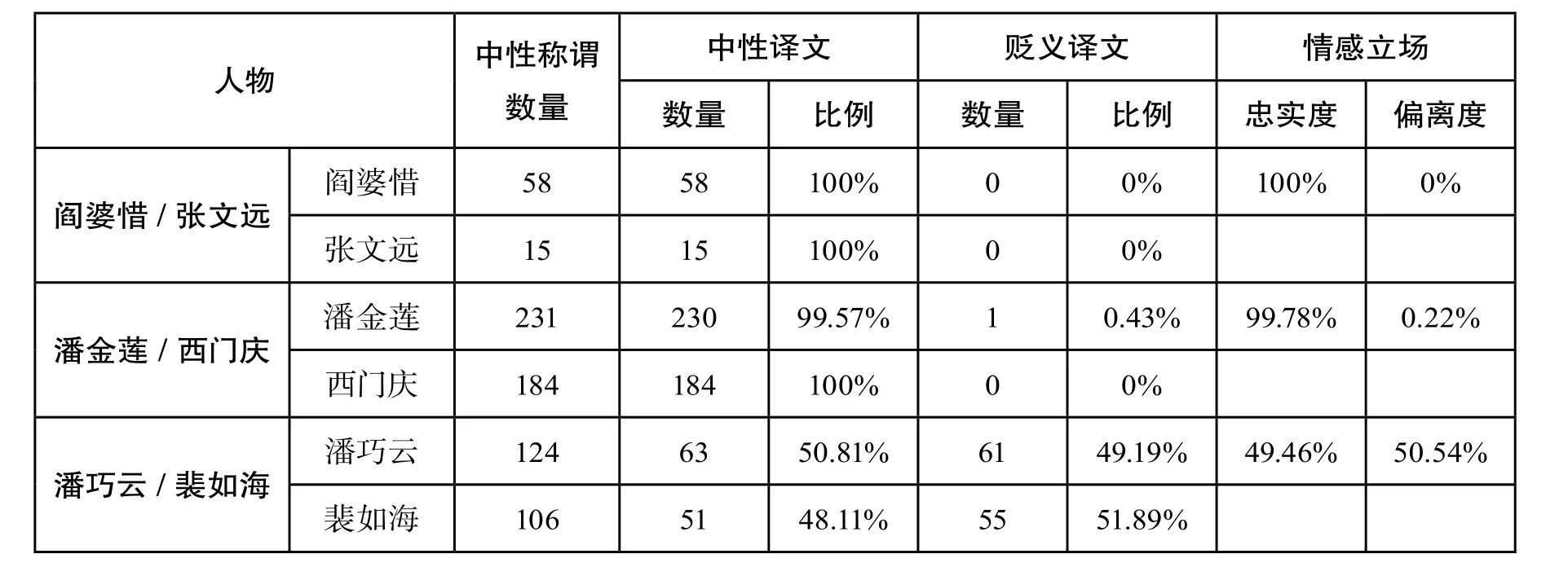

从人物个体来看,对于阎婆惜、张文远和西门庆赛珍珠都采用了中性称谓,情感忠实度达到了100%,潘金莲的中性称谓比例也高达99.57%。而对于潘巧云和裴如海,情况则大不相同,两者称谓的忠实度仅为50.81%和48.11%。可以看出赛珍珠对于潘巧云/裴如海称谓的翻译与阎婆惜/张文远和潘金莲/西门庆称谓的翻译具有明显差异。潘巧云/裴如海称谓的情感忠实度仅为49.46%,偏离度高达50.54%;而后两对的情感忠实度则分别为100%和99.78%,偏离度分别为0%和0.22%,几乎可以忽略不计(见表3)。根据以上统计结果,赛珍珠对于阎婆惜、张文远、潘金莲、西门庆、潘巧云和裴如海这几个人物称谓的翻译存在明显差异。对于前四者赛珍珠采取了中立态度,而对于后两者则附加入了自己的价值判断。

表3 相关统计总结

3 情感介入与道德评判

《水浒传》中的奸夫淫妇形象自然是阎婆惜/张文远、潘金莲/西门庆、潘巧云/裴如海,罪大恶极的应该首推潘金莲/西门庆,他们除了是奸夫淫妇,还是杀人凶手,其次是阎婆惜/张文远,阎婆惜要挟他人,贪图钱财,而潘巧云/裴如海的罪名应该最轻。但通过统计我们发现,对于前两者称谓语的翻译,奸夫淫妇、谋害性命、要挟他人都没有影响赛珍珠的价值底线,加入个人情感色彩,她依然坚持一贯的忠实标准,译成中性称谓。而对于罪名最轻的潘巧云/裴如海的称谓,赛珍珠却通过增译一些表示价值判断的形容词thievish,wicked和cursed以及名词adulteress加入了个人的情感色彩,从而使译文带有强烈的贬斥意味。由此我们可以判断,潘巧云和裴如海的身上一定有赛珍珠不可忍受的东西,让她在翻译的过程中难以遏制自己的情感,对他们进行道德评判,酣畅淋漓地宣泄了对他们的厌恶。在如此相似的三对人物中,赛珍珠为何唯独对潘巧云和裴如海大加鞭挞呢?

4 观念偏离与策略转换

赛珍珠(2002:70)翻译《水浒传》的初衷是向西方读者进行忠实的言说和转述。她认为,任何一个译者都必须将所看到的以及认为了解的事情向另一个民族进行实话实说地阐释。赛珍珠坦言自己在翻译《水浒传》时抛开了所有学术性的因素,将自己的翻译使命浓缩为尽自己所能“使译本像原著那样”,以此让那些不懂中文的读者觉得他们是在读原本。在实际翻译中,赛珍珠大多数时候也的确不折不扣地努力实现其翻译目的,从词汇、句式到文体风格,都以直译为主,有些地方甚至出现了极端的直译,如对潘金莲/西门庆、阎婆惜/张文远称谓的翻译。原文中这些姓名称谓共有255处,直译为姓名称谓的有233处,直译率高达93.73%。原文中阎婆惜和潘金莲的称谓妇人共有224处,译为the/this/that woman的高达218处,直译率达93.56%。译者在翻译过程中需要给予语篇充分的观照(曾文雄,2011:33),而赛珍珠很少根据篇章衔接和连贯的需要或者英语用词特点将其译为人称代词或者是其他同义名词。这种看似机械的直译与赛珍珠的翻译观是一脉相承的。而在针对潘巧云/裴如海的中性称谓语的翻译中我们很明显能够看出赛珍珠对于自己所坚守的翻译策略的背离。在潘巧云的124处中性称谓中仅有58处进行了直译,直译率仅为46.77%。其中122处妇人称谓中的61处用adulteress进行了名词置换,选词的情感干预率很高。而在裴如海的106处中性称谓中仅有40处进行了直译,直译率仅为37.74%。原文中103处称为和尚或海阇黎,其中的55处都用了增译法,选择了负面形容词进行情感介入,介入率高达53.40%。她对于潘巧云和裴如海的中性称谓语的翻译与其实话实说的翻译观是背道而驰的,与预设的翻译目的和策略也不相符。

理性观点一经形成往往具有稳定的特点。翻译观是译者翻译行为的指导原则,具有纲领性的特点,在正常的情况下,译者一般不会背离自己长期坚守的翻译观。而翻译目的发生在翻译行为之前,是译者翻译行为的方向和最终旨归,译者所有的努力都是为了翻译目的的实现。翻译策略是译者翻译观的外在表现形式,是译者实现翻译目的的手段。一般来说,译者在动手翻译之前会在翻译观的指导下为实现翻译目的认真思考翻译策略,确定大致的策略方向。因此,翻译观、翻译目的和翻译策略都是非常理性的因素,一经确立一般不会背离。在翻译潘巧云和裴如海的称谓语时是什么因素让赛珍珠偏离了正常的轨道呢?除了表面上的情感好恶,背后的深层驱动力又是什么呢?

三、宗教心理的影响

对于以上问题的回答,我们认为应该从翻译现象回归翻译过程,依据相关的具体因素尽量还原过程,从发生学的角度探讨现象出现的原因。翻译过程是对话过程,是译者与翻译语境中的一系列相关因素进行互动和交流的过程。对于作品中人物的翻译处理,尤其是称谓语的翻译,译者实际上是在与相关人物进行对话的基础上而采取的翻译行为,而主导对话方向的是对话者的身份,与身份相关的行为则构成了译者价值判断的关键性因素。

1 身份理论

人总是处在特定的社会交流环境之中,个人的社会身份非常重要。个人是一系列身份的集合,不同的身份代表了特定的角色。在汉语文化中,身份还可以指人的出身和后来获得的地位和资格。Tajfel(1972)将社会身份定义为:“个人自我概念的一部分,它包括个体对自己作为某个(或某些)社会群体的成员身份的认识,以及附加这种成员身份的评价和情感方面的意义。” 判断一个人的群体成员身份和群体偏好需要四个步骤,首先是个体对自己进行分类,然后在分类的基础上认同自己所属的群体,接下来是与其他群体进行比较,最后是心理区分,在与其他群体比较的基础上,个体更偏好内群体。为获得积极的社会身份,会激励群体成员与其他群体在思考方式和行为上有所差异。群体成员不保持这种差异的行为会被看作是脱离群体的表现,而被群体成员鞭笞讨伐。对于个体本身而言,自我身份的焦点是“我”是谁,他人身份的焦点是他是谁。从社会学的角度看,自我身份与他人身份相关联就产生了身份的交流与互动,情感判断和伦理评判随之产生。我们认为,在赛珍珠的翻译过程中,正是基于宗教身份的交流与互动导致了其对翻译观、翻译目的和翻译策略的偏离。

2 宗教身份

2.1 赛珍珠的宗教身份

赛珍珠的宗教身份须从其宗教观谈起。赛珍珠坚持理性宗教观,反对宗教的绝对主义和排他主义,坚持宗教多元和相对主义的观点,采取多元的宗教态度,接纳各种类型的宗教信仰,体现出一种宽容、博爱和平等的宗教态度。这与康德宗教哲学中宗教的相对性和黑格尔宗教哲学中宗教多样性一脉相承。赛珍珠的这种宗教观在她认识到海外传教士、长老会和教会的不足之后逐渐形成、稳定并成熟。而在她的写作、翻译和社会活动中,她一直笃信并实践着这种宗教观。她曾经坦言自己不仅仅是一个纯基督徒,她的信仰是多重的(Harris,1969)。这种信仰包括基督教、佛教和儒教。赛珍珠的宗教身份呈现出综合复杂的特点。

赛珍珠的父母都是传教士,其父对于传教事业甚至达到了狂热的程度,其母为了传教事业,不远万里追随丈夫来到中国。在宗教心理学看来,父母的宗教信仰和宗教活动以及家庭的宗教氛围对于个人宗教信念和宗教观的形成起着尤为重要的作用。赛珍珠在基督教世界里长大,长期浸淫在以父母为代表的长老会世界里,她对于基督教的信仰甚至达到了敬虔的程度。在与作为传教士的第一任丈夫订婚后,她甚至向长老会海外传教会递交申请,希望给与她传教士妻子的身份。她对宗教的信仰是习惯性的、根深蒂固的,尽管后来她对传教士、长老会产生了怀疑,但对于基督教本身是深信不疑的。在她看来,传教士、长老会和教会并不能与宗教本身等同,基督教对她而言是神圣的,她终生皈依基督教。

赛珍珠在中国生活的时间长达45年,将中国称为自己的父国,对中国的文化极为热爱。她在中国出生、长大,中国文化对她产生了极大的影响,包括中国的宗教。幼年时期,赛珍珠的中国奶妈向她讲述各种佛教和道教故事,这些故事对于幼年赛珍珠的价值观产生了重要的影响。这种影响促进了她多元、宽容的宗教观的形成,而这种宗教观反过来更加深了她对中国宗教的热爱和认可,而她也坦言佛教对自己的影响是极为深刻的(Harris,1969)。

由此可以看出,出于其宗教观和对中国文化的热爱,赛珍珠的宗教身份也是多元的。在她的宗教信仰中,基督教和佛教的价值观和谐共存,甚至达到了相通共溶的程度。她甚至认为,佛教中的观音菩萨和基督教中的圣母玛利亚是姐妹。

2.2 相关人物的宗教身份

阎婆惜、张文远、潘巧云、裴如海、潘金莲和西门庆等几个人物的身份有重合的地方,也有各自的独特之处。潘金莲出身低下,起初是大户人家的婢女,后来成为小贩武大郎的妻子,后天获得的地位和资格也很低微。作为卖唱的娼妓,阎婆惜出身更是卑微,即使后来有所改善,也仅仅是宋江的“外宅”,毫无名分可言。潘巧云的父亲虽是屠户,出身较前两者要好得多,况且她先后嫁与王衙司和作为“两院押狱兼充市曹行刑刽子”的杨雄,应该说她后天获得的地位还是有所提高的。三者都有婚外恋的行为,潘金莲杀了亲夫,阎婆惜要挟宋江,唯有潘巧云没有其他罪行。而赛珍珠恰恰对看似罪名最轻的潘巧云大加讨伐。由此可见,赛珍珠对于潘巧云称谓的翻译并不是以身份地位的高低和表面的罪行为参照的。西门庆的出身是阳谷县的一个“破落户财主”,“开着个生药铺”,“从小也是一个奸诈的人,使得些好拳棒;近来暴发迹,专在县里管些公事,与人放刁把滥,说事过钱,排陷官吏,因此满县人都饶让他些个”。作者将其社会身份定位为“刁徒,把持官府的人”。张文远则是宋江的同事,职业是“后司贴书”,是个“酒色之徒”,“平昔只爱去三瓦两舍,飘蓬浮荡,学得一身风流俊俏,更兼品竹弹丝,无有不会”。综观全书,我们发现,在潘金莲、阎婆惜、西门庆和张文远这四个人物的社会身份有一个共同点,即宗教身份的缺失。全文没有任何关于其宗教信仰的信息,没有任何宗教因素作为背景。

裴如海在报恩寺出家,级别是阇黎,即高僧,由于其法名是海公,也称为海阇黎。在全书中裴如海的身份非常单一,除了潘巧云用短短11个字(他是裴家绒线铺里小官人)向石秀介绍他出家之前的身份之外,都是突出他出家后的宗教身份。中性称谓语中仅有2处为裴如海,其余的则是以和尚和海阇黎进行称谓,而对于西门庆和张文远则始终以姓名进行称谓。与前两者相比,原文中裴如海的宗教身份得到了最大程度的彰显。潘巧云虽然不是佛教信徒,但其宗教信仰在文章中还是非常明显的。她家里有佛教门徒(裴如海的师父),前夫亡故一周年,曾邀请佛僧到家里为其超度亡灵,为其母还愿等。一系列的宗教行为体现了她虔诚的宗教信仰。而关于潘巧云的情节主要是以宗教活动为背景的。除了与石秀的短暂会面,她的活动都与宗教因素相关。就连杨雄和石秀最后设计将她杀死也是以到寺庙还愿为借口,让她死在了去上香还愿的路上。由此可以判断,赛珍珠与裴如海和潘巧云在宗教身份上属于同一群体。依据社会身份理论,属于同一群体的成员会产生内群体偏好(Tajfel,1972)。当赛珍珠初次识别出他们的宗教身份而不考虑其行为时,经过分类、认同、比较和区分的过程,她会对他们产生一种亲切感。

3 宗教身份的对话与互动

依据施莱尔马赫的宗教哲学,宗教的本质为情感和直观。直观的主体是人,世界和宇宙万象则是直观的对象,所有的直观都来自于直观对象对直观主体的影响。世界和宇宙万象是作用者,人则是接受者。前者要向后者显示自己的存在并对后者产生作用吗,施加影响,就必须要使后者对自己有所反应。而要产生这种反应,前者就必须以各种方式通过有限的媒介和事物对后者的器官进行刺激,由此引起后者内心意识中的变化,这种变化可以是认识的、意志的,也可以是情感的。因此,情感是后者的一种意识现象,宗教情感必须也必然是虔诚的,其最高形式就是主体的虔诚感。直观和情感分别从客体和主体的角度规定了宗教的本质。施莱尔马赫(Schleiermacher,1996:212)认为,宗教就是“对于无限的东西的感受与爱好”。施莱尔马赫实现了主体与客体、直观与情感的结合。“无限的东西”指的是客体,与直观相对应;“感受和爱好”则是指主体的感受和爱好,与情感对应。

由于翻译过程的对话性特征,作为最重要的翻译主体,译者会将自己的宗教身份和宗教信念与文本中相关人物的信息共时化、语境化。译者对相关人物进行识别,与其进行对话、交流和互动。由于人物存在于文本之中,在很多情况下,这种对话和互动更能凸显译者的主体性和主动性,呈现出单向性的特点,译者有时候甚至掌握着对相关人物的随意处理权。由于宗教的本质是情感和直观,在以宗教身份为背景的对话中,译者对相关人物的翻译处理更有可能呈现出感性的特点,更有可能加入自己的情感色彩,作出主观的价值判断。

由于潘金莲、西门庆、阎婆惜和张文远等人没有宗教身份,任何宗教戒律对其都没有约束力,具有明显宗教身份的译者赛珍珠不可能以宗教身份与其进行对话,对于这些人所引发的直观(即通奸的行为),也不会以宗教信仰为背景和参照对其进行价值判断和道德评判。因此,对于原文中阎婆惜、张文远、潘金莲和西门庆的中性称谓,赛珍珠依然能够坚守自己的翻译观,以一贯坚持的直译策略实现自己的翻译目的。而对于具有明显宗教身份的潘巧云和裴如海的称谓则采取了明显不同的翻译策略。

在基督教中,色欲是七宗罪之一,无论是摩西十诫还是圣经十诫,都是禁止奸淫和通奸的。而在佛教中,无论是五戒十善还是出家戒和具足戒,都规定要戒淫欲,禁邪淫,还要求弟子不能饮酒。对于对宗教抱敬虔态度的赛珍珠而言,这些宗教规定是建构宗教身份的重要内容。信徒的任何有违这些规定的直观(违反宗教教义的行为)都会引发其强烈的情感反应。对于同样具有佛教身份的裴如海和赛珍珠而言,对这些教义的遵守是构成他们内群体的首要条件。裴如海是地地道道的佛门弟子,其等级已上升为阇黎,而他却置佛教戒律于不顾,不仅饮酒,还淫欲膨胀,与他人之妻通奸。在对裴如海的宗教身份和实际行为进行识别和比较之后,赛珍珠发现裴如海的行为有违其宗教身份。裴如海的诸种有违宗教的行为必然激起有着稳定宗教身份和虔诚宗教信仰的赛珍珠情感上的强烈反应,她必然在身份上将裴如海开除在内群体之外,并通过对话的方式对其进行道德评判,虽然这种对话在很大程度上是单向的。因此,可以说赛珍珠的译文实际上是一种宗教语言的书写,书写了其宗教观、宗教信仰和宗教态度。在这种书写中,赛珍珠用增译的方式加入了负面形容词wicked,thievish和cursed来表达她对裴如海的评判。而潘巧云虽然不是佛门弟子,但笼罩在她周围的浓厚的宗教因素对于具有明显宗教身份的赛珍珠而言自然具有显著意义,在翻译过程中会激起她的一系列反应,促使她将这些宗教因素连同自己的宗教身份和宗教信念进行翻译过程的语境化。而当她以宗教因素为背景对潘巧云的行为进行识别并发现其行为有违宗教规范时,通过译文对其大加鞭笞就不言而喻了。

四、结语

翻译不仅仅是发生在语言层面的符号转换,也是译者书写自我的一种方式,这种书写投射了译者的心理、喜好、情感等种种因素。赛珍珠对于阎婆惜/张文远、潘金莲/西门庆和潘巧云/裴如海这三对负面人物的中性称谓语的不同翻译处理就影射出她的宗教心理状态和情感喜好。我们认为,赛珍珠的这种翻译偏离可能不仅仅局限于称谓语翻译这一领域,在其他方面的翻译过程中可能也存在这一现象。而对于这种偏离现象,我们不能给译者贴上误译或者滥译的标签,而应深入挖掘现象出现的原因。这种探讨对于我们认识翻译过程和译者主体性具有积极意义。

[1] Harris, T. F. Pearl S. Buck: A Biography (Vol.II) [M]. New York: The John Day Company, 1969.

[2] Pearl, S. B. All Men Are Brothers[M]. New York: The Heritage Press, 2006.

[3] Schleiermacher, F. D. E. On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers[M].R. Crouter(trans.). Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

[4] Tajfel, H. Experiments in a Vacuum[A].In J. Israel & H. Tajfel (eds.) The Context of Social Psychology: A Critical Assessment [C].London: Academic Press, 1972. 69-121.

[5] 赛珍珠.向西方阐释中国[J].张丹丽译.江苏大学学报, 2002, (1): 69-71.

[6] 曾文雄.话语中意识形态的互文性叙事[J].天津外国语大学学报, 2011, (5): 30-36.