医护闭合式循环沟通配合培训在急性心肌梗死抢救中的应用1)

郑 艳,李玉肖,付 沫,黄 俊,桂月玲,傅保国,王晓娟

急诊抢救过程中医护人员间的有效沟通,是提高抢救质量和速度的基础,是抢救工作准确有序、及时高效的有力保障。目前,国内抢救中的医护配合相关文献主要侧重于抢救技能的配合、抢救流程的改进、以病人为对象的沟通等问题的研究,对于抢救过程中以医生护士为研究对象的沟通较少。根据王晓娟等[1]对于临床抢救过程中医护沟通现状调查分析,需要制订一套流程规范、实用有效的沟通程序。医护闭合式循环沟通是指在抢救过程中以团队领导为主导的沟通方式[2]。在抢救过程中,以医生或有经验的高年资护士为信息指令发出者,信息发送者必须清晰地表达信息的内涵,且重视信息接收者的反应并根据其反应及时修正信息的传递,信息接收者正确理解信息内容并确认,准确执行信息指令,及时反馈执行情况,从而形成完整的不受外界干扰的闭合的“沟通环”,以保证医嘱的有效执行和抢救工作的安全高效。我科于2014年3月─2014年4月以急性心肌梗死(AMI)为例,通过模拟急救现场,对AMI急救过程中的医护配合进行闭合式循环沟通干预指导,效果良好。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 培训对象 选择我院急诊科共38名医护人员(排除急诊科主任1名、护士长1名、新入科护士2名),其中医生12名,护士26名。12名医生工作年限5年~20年;副主任医师2名,主治医师3名,住院医师7名。26名护士中,男5名,女21名;年龄24岁~36岁;职称:主管护师5名,护师14名,护士7名;学历:研究生1名,本科16名,专科9名。

1.2 培训方法

1.2.1 培训前的模拟演练 在2014年3月的第1周进行培训前的模拟演练,病例为AMI病人的抢救。抢救流程以科室制定的AMI急救流程为依据,对病人实施维持生命体征的紧急救护:行12导联心电图、心电监护、平卧保暖、吸氧、开放静脉通道、镇痛、早期抗凝、必要的实验室检查、病情评估及安全转运,以转运前准备结束。抢救地点为急诊科抢救室,所有抢救物品、仪器及药品均统一配置。抢救角色定位为一医两护,将全科38名医护人员用随机数字法分为13个小组,分2个时段进行模拟演示以达到全员参与的目的。抢救过程要求尽量与实际工作相符,全程进行录制。急诊科主任、护士长、高年资老师及其他组成员参与评价。

1.2.2 建立AMI抢救中的闭合式循环沟通标准和规范培训 ①根据中华医学会心血管病学分会和中华心血管病杂志编辑委员会制定的2010年“急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南”[3]制定急性心肌梗死的抢救流程并对医护人员进行大致分工。医生(1名,团队领导者):站立病人右胸位,负责组织、指挥抢救过程;监督每个团队成员的表现;支持团队成员;示范最佳团队行为;着重于病人的全面治疗。护士(2名,团队成员):熟练掌握各项抢救常规及急救技术。清楚任务的分配并做好履行职责的准备,致力于成功。护士A:负责评估操作,站于病人左侧头部,协调护士,配合医生完成抢救;负责吸痰,维持气道通畅、监测生命体征和仪器管理。护士B:负责急救操作,站于病人右下部;负责配药和准备静脉用药;随时做好抢救记录,保证抢救记录的完整和准确性。②制定医护配合总原则。严肃认真、有条不紊、分工明确,急救意识统一,注意力高度集中,情绪稳定。抢救时医嘱应遵循一个指令,二个反馈(确认反馈、执行反馈)原则;指挥者注意要点:一次只发一个指令,确保正确清晰,重视接收者的反馈;接收者注意要点:一定要做到“四清”(听清、问清、复述清、反馈清)。③沟通的程序要求:抢救医嘱只能由指挥抢救者发出,护士复述,医生认可后执行;护士执行医嘱后向医生反馈执行情况;医生收到护士执行上一医嘱的反馈信息后再发出下一医嘱。④沟通的内容要求:每次只能发出1个医嘱,医嘱内容叙述完整,有特殊提醒时加以强调;叙述顺序为药物浓度、药名、剂量、用法、时间等特殊要求;医嘱语言结构要求名词在前,动词在后;沟通的语言要求使用普通话,语气友好、恰当(避免冷淡或大声喊叫),语调中等,语速稍慢,语音清晰。⑤沟通的分工:指定人员负责抢救过程中的对外联系与沟通,其他抢救人员杜绝与抢救工作无关的语言。⑥沟通的环境要求:非抢救人员不得入内,避免嘈杂。通过培训要求参与抢救的医护人员都掌握以下几点:AMI的抢救流程;自己及他人承担的职责;抢救过程中团队成员间如何有效配合。培训时间为2014年3月第2周和第3周。

1.2.3 培训后再次同组模拟演示 方法同培训前。时间为2014年3月第4周。

1.3 评价工具 自行设计“医护闭合式循环沟通培训评价”调查问卷,此调查问卷共40个条目,分为4个维度,分别是医嘱相关性、团队沟通相关性、团队配合相关性、团队指挥者。采用Likert 5级评分,其中“不满意”计0分、“一般”计1分、“较满意”计2分、“满意”计3分、“非常满意”计4分。总分160分,<53分为低等水平,54分~108分为中等水平,109分及以上为高等水平。调查问卷的Cronbach’sα为0.81,重测信度为0.85。本调查表于培训前后发放,采用不记名方式调查所有接受培训的医护人员,问卷当场回收。回收率100%,有效问卷100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 13.0统计软件对原始数据进行数据双人录入和统计学分析,人口学资料采用频数表示,“医护闭合式循环沟通培训评价”调查问卷总分及各维度得分采用均数±标准差(±s)表示,培训前后比较采用配对t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

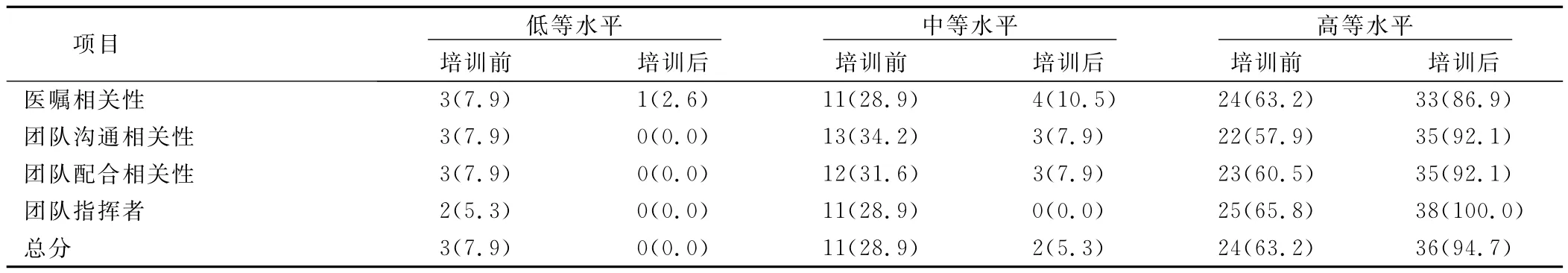

2.1 医护人员对闭合式循环沟通培训评价结果(见表1)

表1 38名医护人员对闭合式循环沟通培训评价 人(%)

2.2 医护人员闭合式循环沟通培训前后比较 统计结果显示,培训后医护人员医嘱相关性、团队沟通相关性、团队配合相关性、团队指挥者及总分均比培训前提高,差异有统计学意义(P<0.01)。

3 讨论

3.1 医护闭合式循环沟通可以提升医护人员实践能力,提高急救效率 培训前部分医护人员对AMI流程不清晰,不熟悉指南,缺乏实践经验。培训后所有人员都能对病人实施及时、有效的抢救,对整个抢救过程做到心中有数。熟练掌握急性心肌梗死流程并严格按标准执行。通过规范的模拟演练提升了医护人员的实践能力,提高了急救效率。

3.2 医护闭合式循环沟通可以增强医护人员急救能力,提升专业素质 培训前医护人员对AMI抢救过程中的口头医嘱执行缺乏规范性,如医嘱内容、顺序、未重视反馈等导致抢救过程中分工不明确,出现漏执行医嘱、未按医嘱顺序执行医嘱及2名护士同时执行同一医嘱而忽略另一医嘱等混乱现象。培训后医生下达医嘱注重程序、方式、方法及反馈情况,医嘱下达应用恰当的语调,简短的语言,肯定的语气来传递。避免了没有询问或收到医嘱已执行的确认时分配更多任务及对抢救任务执行不明确等现象的发生。规避了抢救过程中医嘱指令不清、医护理解偏差、医护配合脱节等问题的发生,保证了抢救质量,提升了医护人员的急救能力及专业素质。

3.3 医护闭合式循环沟通可以培养团队协作精神,提高团队综合素质 培训前医护人员间对抢救过程中的配合沟通认识不足,团队观念淡薄,以自我为中心完成操作,忽视他人的工作。培训后每个抢救团队都体会到团队成员间沟通与配合的重要性。在清楚自己的任务时还能明确他人的任务,做到分工明确,配合默契。认识到最佳的团队是由彼此相互尊重,且以一种平等的支持方式共同工作的成员组成。能以饱满热情的状态投入到抢救工作中,互相尊重理解,体现了有效的团队交流和团队协作能力,提高了团队综合素质。

4 小结

医护合作是指医生和护士一起工作,共同承担为病人解决问题的责任,共同决定、执行病人的治疗护理措施的过程[4]。在AMI的急救过程中强调“时间就是心肌,时间就是生命”[3]。在实际抢救过程中,在争分夺秒的抢救现场,最需要的是急救护士的快速应对及抢救人员之间的默契配合与协调[5]。闭合式循环沟通法提高了医护人员对AMI抢救过程中医护沟通重要性的认识,医护人员通过培训掌握了有效沟通的方法并能熟练运用,促进临床抢救工作的规范有序、安全高效。

[1] 王晓娟,付沫,桂月玲.临床抢救过程中医护沟通现状调查分析[J].护理实践与研究,2013,10(22):1-3.

[2] 王暄.健康从业人员高级心血管生命支持[M].北京:人民卫生出版社,2009:11.

[3] 中华医学会心血管病分会,中华心血管病杂志编辑委员会,中国循环杂志编辑委员会.急性心肌梗死诊断和治疗指南[J].中华心血管病杂志,2010,38(8):675-690.

[4] Baggs JG,Ryan SA,Phelps CE,et al.The association between interdisciplinary collaboration and patient outcomes in a medicalintensive Care unit[J].Heart Lung,1992,21(1):18-24.

[5] 高爱萍,李蔓如.运用仿真模拟急救演习提高护士急救能力[J].护理学杂志,2006,21(15):46-47.