船舶产业群与国际航运中心协同关系量化比较

杨大刚, 王学锋, 金 琳

(1.上海海事大学 科学研究院, 上海 201306; 2.上海海事大学 交通运输学院, 上海 201306)

船舶产业群与国际航运中心协同关系量化比较

杨大刚1, 王学锋2, 金 琳2

(1.上海海事大学 科学研究院, 上海 201306; 2.上海海事大学 交通运输学院, 上海 201306)

基于界定的船舶相关产业群和国际航运中心的研究边界,定性研究船舶制造、船舶配套、船舶登记、船舶保险等与港口吞吐量、进出口货物总值、船队规模、区域经济等13个指标的协同关系。选取其中的可量化因素并得出两两协方差系数,发现船舶登记行业与保险产业发展趋势的协同程度高,船舶制造与配套产业的协同程度较低。对此,提出改善与增强船舶保险金融、登记、制造与配套产业的协同性的具体措施。

水路运输;造船产业集群;协同与共生;航运金融;航运保险

国务院2013年8月4日印发的《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013—2015年)》在船舶制造及配套设备等产业的格局优化、产品创新升级等方面做了详细规定,可以促进船舶工业不断适应国际航运的发展。事实证明,造船产业的优化推进其与国际航运中心建设在区位、规模、结构、特性等方面的协同发展。

20世纪70年代,哈肯[1]首次提出协同学,通过演化方程式研究并确定了系统内非平衡相变,通过协同现象和相关效应实现系统在功能空间和时间上的统一;KLEINA[2]在此基础上运用博弈模型指出一个多中心或自发活动系统的协同与互动;朱有为等[3]和曹友生等[4]基于协同关系视角,从规模、结构和区位上宏观研究了国际制造业与服务业转移的关联性、互动性以及同步性,发现产业间的协同发展与系统、企业等的协调和互动密切相关。基于协同性的国内外研究有助于理解产业发展的具体情况,然而,国内外专家学者对船舶产业与国际航运中心的协同性的专业性研究较少。因此,正确掌握并量化两者的协同程度有利于判定船舶产业与航运产业之间互动与升级的发展程度与上升空间,并适应国务院提出的新要求。

1 船舶相关产业群界定和国际航运中心指标选取

1.1船舶相关产业群和国际航运中心的研究边界

目前,专家学者的研究范围基本局限于船舶制造业、修理业、配套业和海洋工程领域等,关于船舶相关产业的集群化鲜有研究。这种传统的界定方法会缩小造船产业的范围,削弱企业的集聚效应,限制产业间的资源共享,降低造船产业的溢出效益,其负面因素将成为造船产业集群发展的掣肘并将弱化造船产业集群的管理机制。[5-7]在伦敦,航运服务中心已开始从企业集聚向产业集群方向发展。[8]国际航运中心的企业集群发展是历史趋势使然,船舶相关产业群的聚集有利于其与国际航运中心建设协同发展。因此,基于造船相关产业群的研究有助于扩大造船产业的辐射效应,突出企业和产业的集聚效应,促进上海船舶制造业的升级,有效协同国际航运中心的建设。

目前尚无国际航运中心的公认定义,不同领域的专家学者对此有不同的理解,包括根据“港口本位论”、“航运资源论”、历史发展特征和代际划分、不同功能特点以及与相关产业的关系等定义国际航运中心。然而,基于“求同存异”的思想,国际航运中心具有“船、港和货”的一般共性特征。因此,选取港口吞吐量、进出口货物总值、航运企业船队规模和当地经济运行情况进行研究,这些方面的特征与数据在新加坡、香港、纽约、东京等航运中心的发展中均有体现。

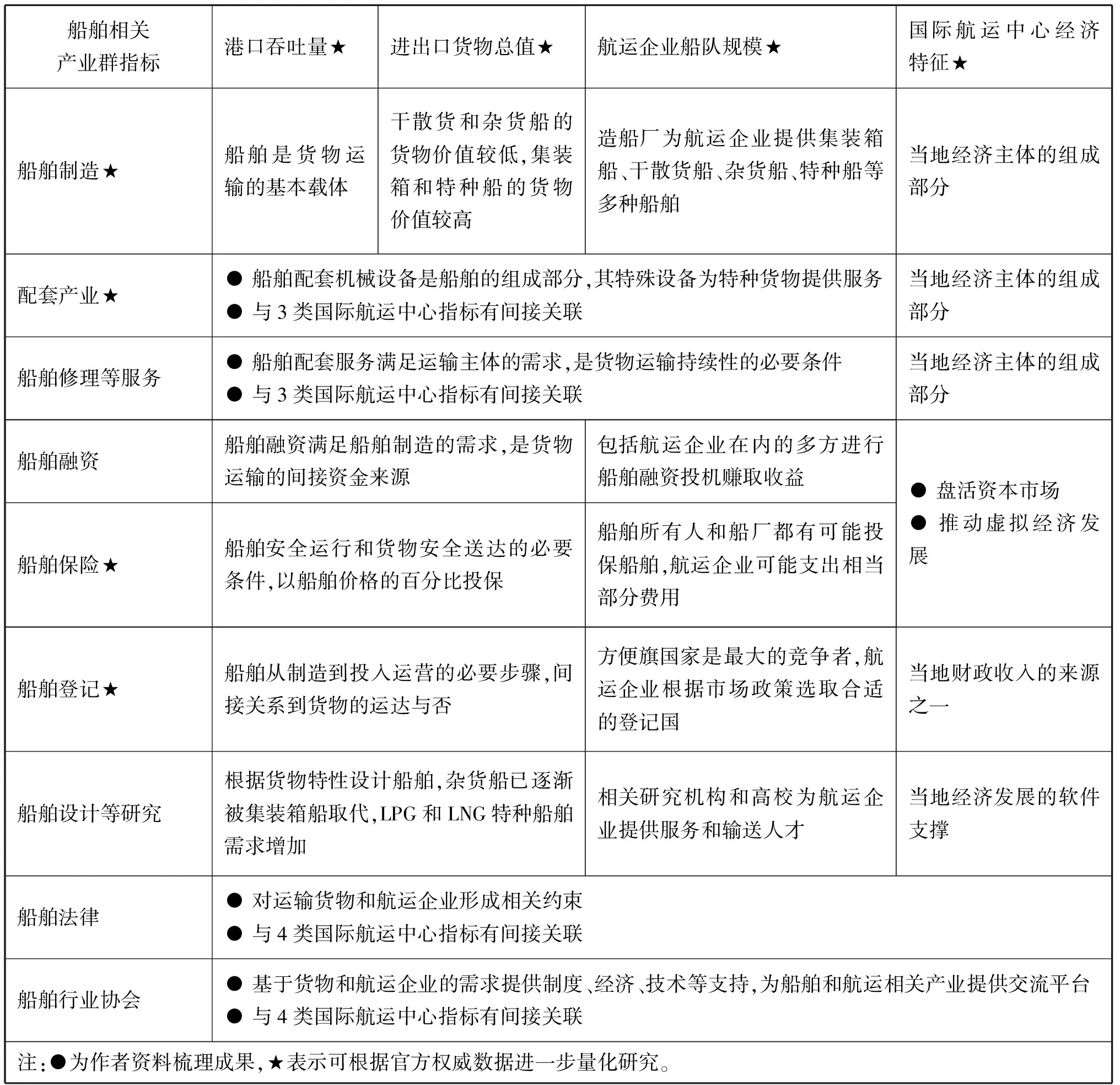

1.2相关指标选取

基于以上研究边界和国内外文献综述,汇总了有关船舶相关产业群和国际航运中心协同关系比较的定性与定量指标,并选取了表1中的可量化指标进行系统的研究。

2 两者关联的量化比较方法与实证

2.1关联的协方差分析方法

关联性协方差分析法是考虑控制变量的独立与交互作用,结合方差分析与线性回归分析的特点,研究观测变量与协变量之间的线性关系显著与否的根系研究方法。使用SPSS软件和各影响因子的关联性计算各因子的协方差系数r,其中r越大,表示两者相关性越高。主要计算为

(1)

(2)

2.2实证研究与结果分析

根据定性研究,初步判定船舶相关产业群在规模、结构、效益等方面与上海国际航运中心发展具有协同关系。通过SPSS软件科学探测两者间的协同程度。其中表1可量化的数据包括船舶交付量与承接量、配套设备工业总产值、运输船舶登记注册数、船舶保险保费、上海市进出口货物总值、海港货物吞吐量、集装箱吞吐量、国际航行船舶数和上海市GDP。这些指标的样本观测值覆盖了2005—2011年的66个数据,全部通过国家统计局、上海市口岸办和克拉克森等渠道获得。

以国际航行船舶数与全国造船交付与承接量为例,由表2计算结果可知,其皮尔逊积差相关系数在0.05的显著水平下是0.783,判定两者显著正相关。其他变量的两两关系类比计算见表3,各造船产业的协同发展程度见图1。

图1 造船产业与国际航运中心建设的协同度的横向比较

由图1与表3可知,船舶相关产业群与国际航运中心发展协同程度较高,其平均值达0.86。就单个指标而言,船舶保险与上海市GDP的协同程度最高,达到0.993;配套设备工业总产值与集装箱吞吐量的协同程度最低,只有0.537。就单个船舶产业而言(见图1),其与国际航运中心协同发展的程度由高到低依次是船舶保险产业、船舶登记行业、船舶制造产业和船舶配套产业。

以上海国际航运中心的建设和发展为例,船舶保险产业集聚速度的加快,既得益于国际航运保险业务免征营业税政策的推出,又受益于保险机构推出业务新品种和航运经营者的积极活动。此外,在上海洋山港保税区注册登记的船舶享有保税等相关优惠政策,国际航运的船舶回归登记实现可行性和便利性,船舶登记行业也重新与国际航运中心高度协同发展。然而,船舶制造和配套产业存在价格成本高、市场供需失衡、优惠政策受限、创新技术和设计能力低下等弱点,其与国际航运中心发展的协同度较低。[8]

表1 船舶相关产业群与国际航运中心发展协同关系的初步定性研究

因此,根据国务院出台的转型升级实施方案,弱化其不协调因子;针对造船产业集群的薄弱环节采取补救措施;坚持“稳增长、调结构、促转型”,促进造船产业集群发展与上海国际航运中心建设的良性协同。此时,船舶保险与登记行业的先进经验将得到延续与加强,船舶制造与配套设备产业的缺陷将得到纠正与弥补。

3 研究启示与建议

3.1结合自贸区建设,持续发展船舶保险等金融行业

完善船舶保险业是保障航运各方利益的主要途径,其繁荣将助推国际航运中心建设迈向新的台阶。注重结合上海自贸区建设;利用区内金融政策优惠条件进一步开放金融领域;依托“目前上海的金融开放程度居全国之首”的优势和经验,好好把握航运、金融双中心建设的有利条件;在伦敦期货交易所、劳埃德保险合作社等国际金融、贸易机构在上海建立分支机构的基础上,吸引更多国外航运金融机构在沪设立机构、开发产品;做大、做强船舶保险业。

3.2依托区位优势,制定船舶登记与船舶制造联动政策

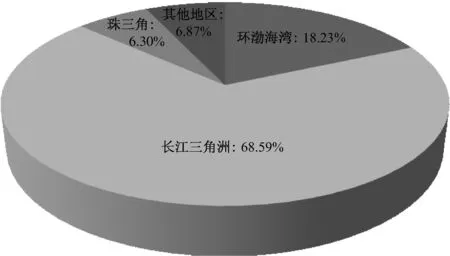

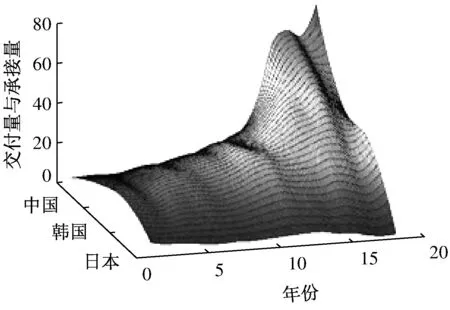

船舶制造业的规模化与集成化是上海国际航运中心建设的发动机与推进器。中国拥有环长三角地带的造船中心(见图2),中国船舶制造船业在数量上已经超越日韩成为世界第一(见图3)。通过计算长三角地区造船完工量占全国的百分比,采用MATLAB软件对中、日、韩3国造船完工量与承接量进行拟合并建立三维坐标的对比图发现,中国船舶制造产业在横向国际市场上区位特征优势明显。然而相较于日韩,中国政府的船舶制造优惠政策较少,“国轮外造”仍有发生。此外,国轮外流等情况依然存在,其原因是我国船舶的登记条件严格,部分中国船舶所有人选择在巴拿马、利比里亚、马耳他等国家登记船舶。因此,结合长三角造船产业聚集的优势,制定船舶制造、船舶登记等方面的联动优惠政策。

表2 国际航行船舶与全国造船交付承接量的相关性分析

表3 造船产业集群与国际航运中心建设协同关系

船舶登记业务的开展与船舶制造产业的升级也将联动船舶融资租赁产业。2013年上半年,上海市船舶光船租赁登记业务中,约41.3%是船舶融资租赁,船舶制造的巨额资金需求也来源于船舶出口买方信贷、私募资金等市场。船舶融资租赁行业与船舶登记和制造业密切相关,其市场的活跃与资金的流通将促进整个航运产业链资金链的有效流通,最终加快船舶工业的升级与集群,强化船舶产业与国际航运中心建设的协同发展。

图2 2011年中国3大造船地区的造船完工量对比

图3 中、日、韩3国造船产业对比(1996—2012)

3.3提升配套产业技术,推进船用设备国产化率

提高船舶配套制造技术是保证船舶产品和航运产业国际竞争力的前提条件。配套产业本土化程度的高低表明了中国现代工业的发展程度、船舶制造的先进性以及国际航运中心建设的进程。[9]由中国船舶工业年鉴资料统计的40家主要配套生产企业知,其产品种类比较局限于且技术水平较低,致使船用高端设备国产化率仅有约50%(日本和韩国达到85%~95%)。[10]这些设备是船舶核心部分,约占船价的45%~52%。从配套产业与上海国际航运中心的协同性定量研究看,船舶配套产业的辐射效果不明显,船配技术水平的局限性弱化了其与国际航运中心建设的协同性。因此,以技术提升为核心,形成设计创新、制造创新、产品创新、结构创新、规模创新、区位创新等,是提高船舶配套产业与航运服务质量的核心动力。

3.4培养多层次与多功能的专才,全方位疏通人才培养渠道

多层次、多功能与多方位的专才是保持产业间协同发展的龙头与永动机。船舶相关产业群的发展需要管理人员、技术人才、信息咨询、法律顾问、检验检测等多种人才,需要专业机构和行业协会的支持。国务院在新方案中对船员管理提出了新的、严格的要求。船舶相关产业群与国际航运中心的协同发展更需要人员掌握全方位、多层次的知识体系。因此,大力培养高校人才和专职人才是两者协同发展的必经之路。

4 结 语

由国务院印发推动船舶工业发展方案看,船舶产业在国际航运中心建设中的地位日益重要。为界定船舶相关产业群和国际航运中心研究边界,选取了13个定性分析指标,初步判定二者存在协同发展的关系。基于协方差截取9个定量指标,科学判断二者协同发展的程度较高,得出了船舶保险金融产业持续发展的必要性、船舶登记与制造产业联动发展的必然性、船舶配套产业创新与技术提高的迫切性以及培养多层次和多功能人才的持续性的结论。

[1] 哈肯. 协同学:理论与应用[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 1990.

[2] KLEINA D, ORBORN A. Concatenate Coordination and Mutual Coordination[J]. Journal of Economic Behavior amp; Organization, 2009(1): 176-187.

[3] 朱有为, 张向阳. 国际制造业与服务业向中国转移的协同关系分析[J]. 中国软科学, 2005(10): 73-79.

[4] 曹友生, 刘希宋. 中国船舶产业集群化发展的要素条件及思路[J]. 中国造船, 2007(1): 91-95.

[5] 王缉慈. 关于用产业群战略发展我国造船业的政策建议[J]. 地域研究与开发, 2002(1): 42-46.

[6] 陶永宏. 中国船舶工业产业集群实证研究与特点分析[J]. 生产力研究, 2006(4): 180-181.

[7] 董岗. 伦敦国际航运中心和英国航运业的动态演变规律研究[J]. 水运工程, 2009(12): 17-23.

[8] 上海市发展和改革委员会. 上海国际经济、金融、贸易、航运中心发展报告[R]. 上海: 上海人民出版社, 2012.

[9] SOPPE M, PAROLA F, FREMONT A. Emerging Inter-industry Partnerships Between Shipping Lines and Stevedores: from Rivalry to Cooperation[J]. Journal of Transport Geography, 2009(17): 10-20.

[10] LAI K H, LUN V Y H, WONG C W Y,etal. Green Shipping Practices in the Shipping Industry: Conceptualization, Adoption and Implications[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2011(55): 631-638.

CooperativeEffectofNewShipbuildingIndustryClustertoInternationalShippingCenter

YANGDagang1,WANGXuefeng2,JINLin2

(1. Scientific Research Academy, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China; 2. Transportation and Communication College, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China)

After defining the scope of shipbuilding related industries and the business of international shipping center, the qualitative study of the relationship among shipbuilding, marine equipment manufacturing, ship registration, insurance, port throughput, cargo value, fleets, and regional economy is conducted. The quantitative analysis is performed where possible through calculating the covariances and correlation coefficients. The study reveals that ship registration and insurance industries are strongly correlated with the international shipping center, while shipbuilding and marine equipment manufacturing industries show weak correlation with it. Finally, specific measures are proposed for strengthening the cooperative development of ship registration, insurance, manufacturing and supporting industries.

waterway transportation; shipbuilding industry cluster; coordination; shipping finance; shipping insurance

2014-01-10

国家社会科学基金青年项目(11CGL077);上海市政府决策咨询课题(2013-YJ-E02)

杨大刚(1982-),男, 安徽阜阳人, 博士生,主要从事物流管理与工程研究。 E-mail: dgyang@shmtu.edu.cn.

1000-4653(2014)02-0109-04

F552

A